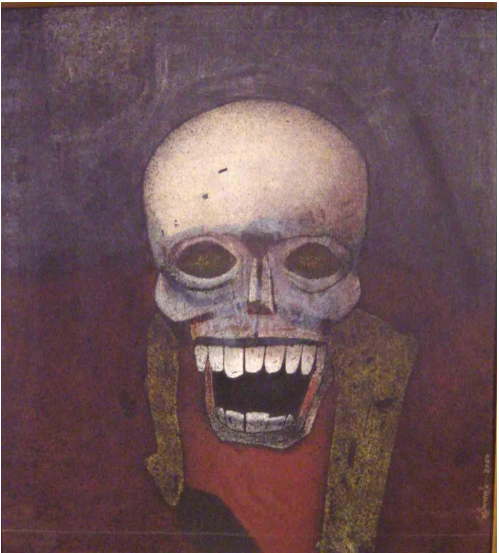

ঘন নীল টেম্পারায়, সুন্দরীর অবয়ব আঁকলেন গণেশ পাইন। আমরা দেখলাম– চন্দ্রাহত সেই নারীমুখ ঘোড়ার মতো শীর্ণ, বিকটদন্তা। বিস্ফারিত তার চক্ষু। শরীর থেকে খসে পড়েছে আচ্ছাদন– ত্বকের লালিত্য, যুগধর্ম। সুন্দরের ঝরোখার নীচে কুহকের সেই প্রথম উন্মোচন।

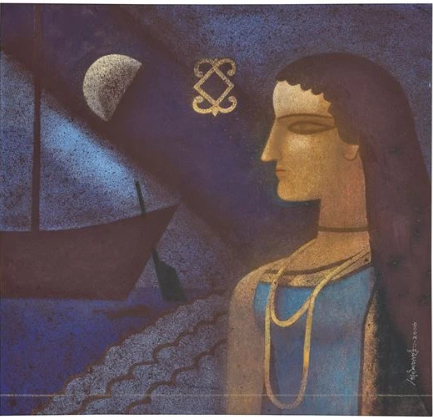

আমাদের প্রথম যৌবনে, ব্ল্যাক-আউটের দিনগুলোয় অতর্কিতে হানা দিয়েছিলেন সন্দীপন। আত্মজিজ্ঞাসায়, মৃত্যুচেতনার সন্দর্ভে, তখন আমাদের স্বপ্নে এক ‘নীলবসনা সুন্দরী’। জীবনানন্দীয় বিষাদ থেকে বহুদূরে; তখনও সেভাবে আচ্ছন্ন করেনি পাবলো নেরুদার ‘ডার্কনেস, ডার্কনেস, ডার্কনেস!’। অথচ সেসময়, ঘন নীল টেম্পারায়, হুবহু সেই সুন্দরীর অবয়ব আঁকলেন গণেশ পাইন। আমরা দেখলাম– চন্দ্রাহত সেই নারীমুখ ঘোড়ার মতো শীর্ণ, বিকটদন্তা। বিস্ফারিত তার চক্ষু। শরীর থেকে খসে পড়েছে আচ্ছাদন– ত্বকের লালিত্য, যুগধর্ম। সুন্দরের ঝরোখার নীচে কুহকের সেই প্রথম উন্মোচন।

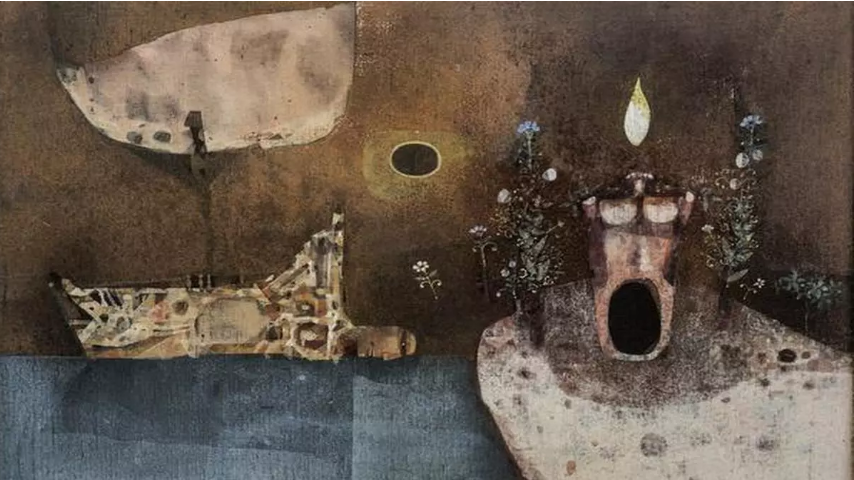

আরও পরে, ততদিনে বদলে গেছে একাকিত্ব– আরও বহুমাত্রিক এক ছকে ‘কাল’ প্রবেশ করেছে গুঁড়ি মেরে, ঘাতকের মতো। হাতে তার আধখোলা তরবারি। ক্রিস-ক্রস হ্যাচিং। মশারির সূক্ষ্ম বুননের মধ্য দিয়ে যেভাবে বদলে যায় আলোর তীব্রতা– তেমন রহস্যময়, ছায়াঘন। অথচ বাস্তব! এডয়ার্ড মুঙ্কের ছবির নিরেট অন্ধকার আর ছুরির ফলার মতো ঠিকরে বেরনো আলো নয়। এই আলো-অন্ধকার যেন এক প্রাচীন জনপদ থেকে তুলে আনা মধ্যরাত্রির মতো– দর্শককে মাদকের মতো অধিকার করে থাকে, ভূতগ্রস্ত করে তোলে। কোনও আস্ফালন নেই। বিক্ষোভের প্রকটতা নেই। কেবল দ্বন্দ্ব, শিল্পীর মজ্জাগত স্ববিরোধ। আর তার কঙ্কালসার অস্তিত্বের মৃদু বিজ্ঞপ্তি: দাউ দাউ করে পুড়ে যাচ্ছে জাহাজ। জলে কাঁপছে তার ছায়া। অথচ ছবিতে কোথাও আগুন নেই! রয়েছে জ্যোৎস্নার ইন্ধন। তার থেকে উত্তাপ প্রস্তুত করে নিচ্ছে দর্শকের মন। করিয়ে নিচ্ছেন গণেশ পাইন। স্মৃতির দীর্ঘ ক্যানভাস জুড়ে দৌড় করিয়ে মারছেন স্বেচ্ছাচারীর মতো। সেখানে ভাঙাচোরা স্থাপত্যের ভিড়; বদলে যাওয়া সময়ের ভারে ন্যুব্জ, মূক মানুষের কলোনি; আর মৃত্যুর নীলাভ ঘ্রাণ। সাত আর আটের দশকের পরিচিত নকশা, অথচ কোথাও আলাদা। মিথ, অথচ মিথোচিত নয়। কাহিনি, অথচ রূপকল্পনায় কাহিনির মাত্রা নেই। বহমান অথচ দৃশ্যত মর্মর।

চমৎকার বলেছিলেন প্রণবরঞ্জন রায়– ‘আত্মনিবেদনকারী বৈষ্ণব’ আর ‘হন্তারক কাপালিক’ দুয়ের সহাবস্থান। এই টানাপোড়েনের মধ্যে অন্ধকারে দোল খায় আমাদের অবচেতন, দোল খান পাইন। আসলে অন্ধকারই দক্ষ ছায়াপুতুল নাচিয়ের মূল প্রেক্ষাপট। আলো সেখানে ‘ভাইটাল নেগেটিভ’। রবীন্দ্রচিত্র দ্রষ্টব্য। রবীন্দ্রনাথের ছবি আকৃষ্ট করেছিল পাইনকে। নিজেও একাধিকবার বলেছেন সেকথা। আকর্ষণ করেছিল রেমব্রাঁ, পল ক্লি-র ছবিও। কিন্তু তিনি কি পড়েছিলেন ক্লি-র মিউনিখের ডায়রি: ‘I still recall the moon’s mildness. But now flies copulate on me, and I must look on it.’? সাদা চাঁদ, ডিমের কুসুমের মতো উজ্জ্বল হলুদ কিংবা ঘন লাল রক্তমুখী চাঁদ অতিক্রম করে পাইন চাঁদ আঁকলেন কৃষ্ণবর্ণে। এমন বিপন্ন চন্দ্রালোক– অথচ কস্তুরীর মতো বিশুদ্ধ তার আভা, অঙ্গে গতায়ু যৌবনের ম্লানিমা। একক, নিঃসঙ্গ চাঁদ। নিঃসঙ্গতার ‘মুদ্রাদোষ’ তাঁর ছিল। ছিল জোয়ারে পড়ে যাওয়ার ভয়। তাঁর ছবির চরিত্ররাও তাই, যৌথতার প্রপাত থেকে দূরে– সন্ধ্যার টেবিলে, উদাসীন ভ্রমণের ক্লান্তিতে, শয্যায়, আলিঙ্গনাবদ্ধ অথবা লণ্ঠন হাতে নিজের ছায়ার প্রতি সন্দিগ্ধ, জিজ্ঞাসু– একা।

মানুষের আনাগোনা কমে গেলে ক্রমশ মুখর হয় সমুদ্রগর্জন। সেই মন্দ্র জলশব্দময় নির্জন বন্দরে, নতজানু মানুষের একক সমাধি– আসলে মুখ থেকে মুখে গড়িয়ে যাওয়া নিজেরই মুখ–আত্মপ্রতিকৃতি। ‘অ্যাজ দো উই লিভড ফলিং আউট অফ দ্য স্কিন ইনটু দ্য সোল’। নিজেকে ছাড়িয়ে দেখা। মূল থেকে উপড়ে নিয়ে নিজের গোপনতম দাঁত-নখ, অশ্রুবিন্দু– এই স্বেচ্ছাচার কি প্রকারান্তরে আত্মনিমগ্নতা নয়? ষাটের পর থেকে যেভাবে ক্রমশ উপনিবেশের চোখরাঙানিকে অগ্রাহ্য করে কবিতা দ্রুত বদলে নিচ্ছিল নিজের শরীর, ছবি ভেঙে দিচ্ছিল ক্ল্যাসিকের দেওয়াল– সেই তরঙ্গের থেকে অনতিদূরে বসে, অতি উচ্চকিত নয়, বরং ধীরে, প্রায় নিঃশব্দে, সারেঙ্গিতে বিলম্বিত মারওয়ার মতো, পাইন বুনে যাচ্ছিলেন অন্য এক সাঁকো। মিথকে টেনে এনে ইনজেক্ট করে দিচ্ছিলেন সমকালের শিরায়-মজ্জায়। বাস্তব থেকে অধিবাস্তবে। সংঘাত আর সঞ্জননের মধ্য দিয়ে। আর আশ্চর্য মায়াবী নীল, গৈরিক, ধূসর আলোর টেম্পারায় লেখা হচ্ছিল একের পর এক কবিতা– ‘দ্য মুন’, ‘দ্য অ্যাসাসিন’, ‘দ্য ম্যাজিশিয়ান’, ‘বিফোর দ্য চ্যারিওট’, ‘দ্য টিথ’, ‘হেড অ্যান্ড ব্ল্যাক মুন’, ‘দ্য ভালচার’, ‘হারবার’।

আসলে কবিতাই লিখতে চেয়েছিলেন গণেশ পাইন। স্কেচবুক ভরে অসংখ্য ছোট-ছোট বোল্ড স্ট্রোকে রেখার পর রেখা, শব্দের পর শব্দ, বুক থেকে গলা জলে নামতে নামতে মেপে নিতে চেয়েছিলেন কতদূর গিয়ে ভেঙে পরে আয়ুরেখা– মৃত্যুর জরায়ু থেকে জন্ম নেয় কবিতার ভ্রুণ, ছবি!

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved