পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ– এই প্রামাণিক গ্রন্থগুলিতে গরুড় কিংবা জয়ন্ত, যাঁর থেকেই কুম্ভ-কলস থেকে যতবার এবং যখনই চলকে পড়ে থাকুক, তার সঙ্গে কিন্তু কুম্ভমেলার কোনও যোগ নেই। কেননা, রামায়ণ, পুরাণ, কিংবা মহাভারতে কোথাও এই কথার উল্লেখ নেই যে, অমুক অমুক নক্ষত্রের একত্র পুণ্য সমাগমে অমৃত চলকে পড়েছিল অমুক অমুক জায়গায়। অতএব গ্রহ-নক্ষত্রের নানান তাড়নায় এই কুম্ভযোগ তৈরি হয়েছে নক্ষত্র-যাজক এবং গ্রহ-যাজকদের কল্যাণে এবং এই জন-সমাগম এবং মেলার উৎপত্তি সেখান থেকেই, অমৃত-কুম্ভের সঙ্গে তার যোগ নেই সম্ভবত।

অর্জুন কঠোর তপস্যা করতে গেছেন, আর যুধিষ্ঠির তীর্থযাত্রার উপদেশ শুনছেন নারদের কাছ থেকে এবং প্রসঙ্গত শুনছেন পিতামহ ভীষ্মের কথাও– তিনিও তীর্থে যাওয়ার উপদেশ শুনছেন পুলস্ত্য ঋষির কাছ থেকে। যুধিষ্ঠির এবং পাণ্ডব ভাইরা কষ্টে পড়ে আছেন, অর্জুন নেই তাঁদের কাছে, ঝগড়া করেও আর সময় কাটছে না। মহাভারতের এইরকম একটা মনখারাপ করার সময়ে হঠাৎই তীর্থ-প্রসঙ্গ এসে পড়ল।

মহাভারতে জীবন যেভাবে মহাকাব্য রচনা করেছে, তাতে অবসর-যাপনের এই প্রকারটুকুর অশেষ এক তাৎপর্য আছে। এই তাৎপর্য এক বিরাট পরম্পরার মধ্যে, এই তাৎপর্য ধর্মের বিকল্প-ভাবনার মধ্যে এবং সবচেয়ে বড় কথা, এই তাৎপর্য ভারতীয় প্রাচীন ধর্মের সুদৃঢ় নিয়ম-আচার-যজ্ঞ এবং যাজ্ঞিকতার অভিজাত প্রকোষ্ঠ থেকে ধর্মকে টেনে এনে সাধারণ্যের উপযোগী করে তোলার মধ্যে।

এখনই বোধহয় এ-কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া ঠিক হবে যে, ভারতবর্ষের প্রাচীনেরা সালস্যে ঘরে বসে থাকাটা কখনওই খুব পছন্দ করেননি। ভারতবর্ষের জলবায়ু এবং অন্নের প্রাচুর্য তখন এতটাই ছিল যে, অলস হয়ে যাওয়ার একটা প্রবণতা খুব স্বাভাবিক ছিল। প্রবণতার এই কারণ ছিল বলেই তখনকার ব্রাহ্মণ্য কিন্তু মানুষকে হাজারও কর্মযোগে নিয়োগ করেছিল। সেই কর্মের প্রক্রিয়ায় ব্রাহ্মণের যাগ-যজ্ঞের ভাবনায় যেমন আলস্যের সুযোগ দিত না, তেমনই কর্মভেদে ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রেরও বসে থাকার উপায় ছিল না। সময়ের বিবর্তনে বৈদিক যাগ-যজ্ঞের আড়ম্ভর কমে গিয়ে যখন উপনিষদিক ব্রহ্মবাদের চিন্তা এল, তখনও কিন্তু ‘চরৈবেতি’-র মন্ত্রটা ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। চলতে-চলতেই তুমি সেই অনির্বচনীয় ‘মধু’ লাভ করতে পারবে– ‘চরন্ বৈ মধু বিন্দেত’– এই কথাটার মধ্যেও কিন্তু কোনও অলস জীবন কাটানোর বার্তা নেই। তবু যদি এসব কথা ব্রাহ্মণ্যকেই ‘অ্যাড্রেস’ করে, তখন কিন্তু এই তীর্থ-পর্যটনের ভাবনাটাই যাগ-যজ্ঞ, তপশ্চর্যার বিকল্প এক ‘সাধারণ্য’ হয়ে ওঠে।

মহাভারত যেহেতু শুধু বিত্তশালী রাজন্যবর্গের ইতিহাস নয়, বরঞ্চ তা চলমান বহুলের জীবন-ইতিহাস, তাই পাণ্ডব যুধিষ্ঠিরের মাধ্যমে এই মহাকাব্য ধর্মের সহজ বিকল্প তৈরি করেছে সাধারণের জন্য। মহাভারত বলেছে– ঋষিরা যজ্ঞের কথা বলেছেন, বেদেও যজ্ঞের কথা আছে বারবার, কিন্তু দরিদ্র মানুষ যজ্ঞ করতে পারেন না– ‘ন তে শক্যা দরিদ্রেণ যজ্ঞাঃ প্রাপ্তং মহীপতে’। যজ্ঞ করতে পারেন রাজারা, যজ্ঞ করেন ধনীরা। কিন্তু অর্থহীন, জনবলহীন, নিঃসহায় মানুষ যজ্ঞ করতে পারেন না, কেননা বহুতর উপকরণ লাগে, বহু রকম দ্রব্যেরও প্রয়োজন হয়– ‘বহূপকরণা যজ্ঞা নানা– সম্ভার– বিস্তরাঃ’। কাজেই দরিদ্ররাও যে কাজটা করতে পারেন, অথচ সে কাজটা যজ্ঞের মতোই পুণ্য দেয়, সে কাজটা হল তীর্থ পর্যটন। তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ানো– ‘তীর্থাভিগমনং পুণ্যং যজ্ঞৈরপি বিশিষ্যতে’।

আমার কাছে তীর্থের ‘কনসেপ্ট’টা সত্যিই দারুণ। এখনকার দিনের ভ্রমণবিলাসীর ভ্রমণ এটা নয়, কিন্তু ভ্রমণ-পিপাসুর দেশ দেখার তীব্র ইচ্ছার সঙ্গেই এই তীর্থে পর্যটনের ব্যাপারটা তবু তুলিত হতে পারে। তবে কি না তীর্থ-দর্শনের দার্শনিক ভাবনার মধ্যে যেহেতু বৈরাগ্য এবং ধর্মের মহত্ত্ব যুক্ত হয়েছে, তাই শুধুমাত্র এক ভৌগোলিক অভিধানেই তীর্থগুলির মাহাত্ম্য শেষ হয়ে যায় না, সেখানে স্থানমাহাত্ম্য যুক্ত হয় শ্রেয়ষ্করী পুণ্য ভাবনার চিহ্ন হিসেবে। মানুষের আত্মতৃপ্তি সেখানে অন্য মাত্রা লাভ করে।

…………………………………………..

ভগবদ্গীতায় ভগবান বলছেন– আমি কাউকে পাপও দিই না, পুণ্যও দিই না, অথবা কারও পাপ-পুণ্য গ্রহণও করি না– ‘নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভো’। অতএব খুন-রাহাজানি, ধর্ষণ করার মতো পাপ করেও কেউ যদি ভাবে যে, টুক করে একবার কুম্ভ যোগে গঙ্গায় ডুব দিলেই পুলিশও তাকে এতটুকুও খুঁজবে না অথবা ধরা পড়লেও গরাদের দরজা ফাঁক হয়ে যাবে তাকে বীরের সম্মান দেওয়ার জন্য, তাহলে কুম্ভমেলার দিব্যি কেটে বললাম– এটা হবে না, পাপ যাবে না।

…………………………………………..

আসলে তীর্থের এই পুণ্যজনক ধারণার পিছনে একটা হেতু কাজ করছে। সভ্যতা আরম্ভ হওয়ার সমকাল থেকে। ‘তীর্থ’ শব্দটা ঋগ্বেদের কাল থেকে শুনছি, তবে যে-অর্থে ঠিক ‘তীর্থ’ কথাটা আমরা ব্যবহার করি, সেই অর্থে তখন ছিল না। ‘তীর্থ’ বলতে তখন সাধারণভাবে রাস্তা বোঝাত, জায়গা বোঝাত, কখনও বা জলস্থানও বোঝাত। আমাদের ক্রৌঞ্চবিরোহী আদিকবি তমসার জলে স্নান করতে এসে শিষ্যকে বলেছিলেন– এ বড় সুন্দর জায়গা, তুমি দেখছ তো ভরদ্বাজ– ‘রমণীয়মিদং তীর্থং ভরদ্বাজ নিশাময়’। আবার ঋগ্বেদের মধ্যেও ‘তীর্থ’ শব্দটা সরাসরি উচ্চারণ না করেই ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ নদীগুলির এমন পুণ্য মাহাত্ম্য কীর্তন করা হয়েছে, যাতে নদীগুলির তীর্থ-ভাব প্রকটভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশেষত সরস্বতী, সিন্ধু এবং গঙ্গা। আসলে জল ব্যাপারটা বৈদিক আর্যদের কাছে এত বেশি ঐশ্বরিক মাধুর্য বহন করে এনেছিল যে, বারবার তাঁদের মুখে জলের প্রতি উচ্ছ্বাসোক্তি শুনেছি। জল সেখানে দেবী হয়ে গেছেন– তাই অপো দেবীরিহ মামবন্তু। জল, জলস্থান, নদী– এই পরম আশ্চর্য সুন্দর এবং আমাদের চরম প্রয়োজনই আস্তে আস্তে তীর্থের রূপ ধারণ করেছে।

সত্যি বলতে কি, এইরকম একটা সাধারণ বক্তব্য পেশ করার জন্য আরও পাঁচ পাতা প্রামাণিক লেখা উচিত ছিল, কিন্তু আমার পাঠকের অত সময় কোথায়, আর সেই মহাভারতীয় ধৈর্যই বা এখন কোথা থেকে আসবে! শুধু আমি এইটুকু জানাই যে, আমাদের পুরাণ-মহাভারতে পাহাড় থেকে বেরিয়ে আসা নদীগুলিই নয় শুধু, সমতলে প্রবাহিত নদীগুলিও সভ্যতা বিস্তারের ক্ষেত্রে সার্বিকভাবেই এমন ব্যবহারিক সুবিধা তৈরি করেছিল যে, নদী বোধহয় প্রথমা সেই প্রকৃতি, যা মানুষের কাছে পুণ্যতম মহিমায় ধরা দিয়েছে। আর্যজনেরা পশুপালক জাতি ছিলেন, চাষ-আবাদ তাঁরা জানতেন না। কিন্তু এই বিদ্যা তাঁদের আপন খাদ্যের প্রয়োজনেই রপ্ত হতে সময় লাগেনি। ফলে আর্য সভ্যতার প্রথম স্থির বাসস্থান কুরুক্ষেত্রের অঞ্চলগুলি যেমন তীর্থ হয়ে উঠেছে সরস্বতী নদীর জন্য, তেমনিই সভ্যতা যত পূর্ব বাহিনী হয়েছে তত মাহাত্ম্য বেড়েছে গঙ্গার।

যে সরস্বতী বেদের প্রথমকালে নদীতমা, মাতৃসমা (অম্বীতমা) ছিলেন, সেই সরস্বতীর মাহাত্ম্য অনেকটাই হরণ করে নিয়েছেন গঙ্গা, এবং দক্ষিণে নর্মদা, গোদাবরী, কাবেরী। এখনও যে শ্লোক সামান্য একটি পূজা হলেও প্রথমে উচ্চারিত হবেই, সেখানে ক্রমগুলি লক্ষ্য করার মতো–

গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতী ।

নর্মদে সিন্ধু কাবেরী জলে’স্মিন্ সন্নিধিং কুরু।।

মানুষ যদি সকালের ঘুম ছেড়ে ওঠা থেকে রাতে ঘুমাতে যাওয়া অবধি নিজেকে একবার নিরীক্ষণ করে, তাহলে জলের অনন্ত উপযোগিতার মধ্যেও নিজেকে পরিষ্কার করে তোলার বাস্তব প্রকরণটাই জলকে দেবতায় পরিণত করতে পারে, এবং তৈত্তিরীয় সংহিতায় তাই হয়েছে– জলই আমার কাছে সমস্ত দেবতা– ‘অপো বৈ সর্বা দেবতাঃ’। আর এই জল যেহেতু অফুরান ভাবে দিয়ে চলে নদী, তাই নদী ছাড়া ভারতবর্ষে মনুষ্য জীবনের কল্পনা সম্পূর্ণ হয় না। কালিদাসের নাটকে বিরহাতুর দুষ্মন্তকে যখন চিত্রপটে আঁকা শকুন্তলার ছবি দেখিয়ে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা হল, তখন দুষ্মন্ত বললেন– এ-ছবি সম্পূর্ণই হয়নি, আমার শকুন্তলাকে সম্পূর্ণ পেতে হলে আগে এখানে আঁকতে হবে সেই মালিনী নদীটাকে, যার তীরভূমিতে লগ্ন হয়ে আছে যেন হাঁসের যুগল– ‘কার্যা সৈকতলীনহংসমিথুনা স্রোতোবহা মালিনী’। ভারতবর্ষের নদী ছাড়া মানুষের জীবন অসম্পূর্ণ বলেই জলস্থান-মাত্রই পুণ্যস্থান, তীর্থভূমি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, এমনকী লৌকিক সমাজের যেখানে-সেখানে পুন্যিপুকুর পর্যন্ত।

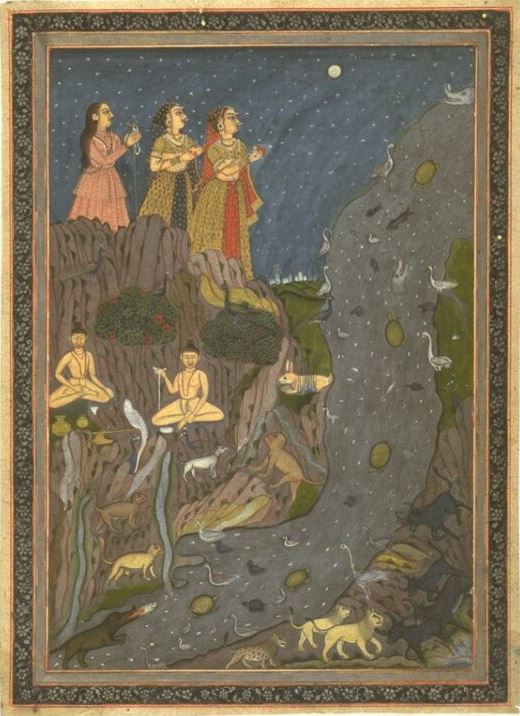

আমরা বোঝানোর চেষ্টা করছি– মানুষের প্রয়োজনে, মানুষের কল্পনা-সারস্যেই কিন্তু সামান্যা প্রকৃতি তীর্থ হয়ে উঠেছে। নদীর মতো তাই পর্বতও। ঋগ্ বেদ বলেছিল– এই যে পর্বতগুলির প্রান্তসীমা এবং এই যত নদীর সঙ্গমস্থল– এসব জায়গায় যজ্ঞ করলে মেধাবী ইন্দ্র সেখানে একবার করে জন্মগ্রহণ করেন– ‘উপহ্বরে গিরীণাং সঙ্গথে চ নদীনাম্। ধিয়া বিপ্রো অজায়ত’। দেখছেন তো, কীভাবে নদী-পর্বতের মধ্যে ইন্দ্রের মতো প্রধান বৈদিক দেবতা যুক্ত হয়ে যাচ্ছেন। এভাবেই কাশী আর গঙ্গার সঙ্গে যুক্ত হবেন শিব, গোবর্ধন গিরিরাজ আর যমুনার সঙ্গে যুক্ত হবেন অখিলরসামৃতমূর্তি কৃষ্ণ, রামচন্দ্র এবং শিবের সঙ্গে সাগর। এই ভাবনাটাই কিন্তু বেদ-ব্রাহ্মণ-আরণ্যক গ্রন্থগুলির পর ধর্মসূত্রের গ্রন্থগুলির মধ্যে মধ্যে সাধারণীকৃত হয়েছে এবং সেটা আরও পরিষ্কার হয়েছে পুরাণগুলির মধ্যে। বায়ুপুরাণ, কূর্মপুরাণ, নারদীয় পুরাণ সমম্বরে বলেছে– সমস্ত জলস্থান, সমস্ত প্রস্রবণগুলি পুণ্য, সমস্ত নদীগুলি পুণ্য, কিন্তু জাহ্নবী যেন পুণ্যতমা– ‘সর্বে প্রস্রবণা পুণ্যাঃ সর্বে পুণ্যা শিলোচ্চয়াঃ’।

………………………………

এই প্রশ্ন তুলেই সায়নাচার্য এবার বোঝাচ্ছেন যে, বেদ-বচন কখনও মিথ্যা কিংবা কোনও তাৎপর্যহীন প্রবচন হতে পারে না। এখানেও তাই একটা তাৎপর্য আছে এবং সেই তাৎপর্যটা যজ্ঞের প্রশংসা করা। বক্তব্যটা এই– বনস্পতিরা কিংবা সাপেদের মতো নির্বিদ্য প্রাণীরাও যদি যজ্ঞ করে থাকতে পারে, তাহলে ব্রাহ্মণদের সেই যজ্ঞ তো করতেই হবে। তাই যজ্ঞকর্মের প্রশংসা এবং যজ্ঞের প্রতি ব্রাহ্মণদের উন্মুখীন করে তোলাটাই ওই ধরনের বৈদিক প্রবচনের তাৎপর্য। আমরা এই উদাহরণের নিরিখেই পরিষ্কার জানতে চাই যে, তীর্থের অনন্ত মাহাত্ম্য-খ্যাপনের তাৎপর্যও কিন্তু ওই একই রকম।

……………………………….

প্রকৃতির নানা অংশই যে শেষমেশ পবিত্র হয়ে উঠে তীর্থের রূপ ধারণ করেছে এবং সেই তীর্থ যে তীর্থ হয়ে ওঠে, তার কারণ মানুষ। ঋষি-মুনিরা একটা জায়গায় তপস্যা করেছে, কিংবা বাস করেছেন বহুকাল, অথবা একটা জায়গায় বহু মানুষ বারবার গেছে পুণ্যস্থান মনে করে– সেই পার্বত্য দেশ, সেই নদী, সেই প্রস্রবণ তীর্থ হয়ে যায়– কিন্তু তীর্থ হয়ে ওঠার আসল কারণ– মানুষের যাওয়া। একটা অসামান্য বলেছে স্কন্দপুরাণ– ‘মুখ্যা পুরুষযাত্রা হি তীর্থযাত্রানুসঙ্গতঃ’। আমরা তীর্থের উৎপত্তি-ভাবনা নিয়ে কথা বলছি একটু বেশি। বলছি এই কারণে যে, আমরা মহাভারতের বনপর্বে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে বহুল তীর্থগুলিতে যাব না, তাতে বিভিন্ন তীর্থের পুণ্য ফল বর্ণনা করতে করতে একঘেয়েমি আসবে; আবার যদি একটা একটা করে সেইসব তীর্থের ভৌগোলিক বিস্তারে যাই, তাহলে মহাভারতের মূল স্রোতখানিই আমাদের আধুনিক অধীর পাঠকের কাছে ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। তবে এতক্ষণ ধরে যুধিষ্ঠির মহারাজ পিতামহ ভীষ্মের কাছে বলা বিচিত্র তীর্থস্থানের কথা শুনবেন, এবং নিজের সব্বাইকে নিয়ে তীর্থস্থানে যাবেন, তাই এতগুলি ভৌগলিক বিচিত্রের বর্ণনা না দিয়ে আমি তীর্থে যাওয়ার আদি-কারণটা শোনাতে চাইছি।এই নিরিখে যদি তীর্থের তাৎপর্য বোঝা যেত, তাহলে কাশী, বৃন্দাবন, কামাখ্যা-কালীঘাট, পুরীধাম, নবদ্বীপধাম, মথুরা-দ্বারকা, অনন্ত বাসুদেব, পদ্মনাভ মন্দির কিংবা পশুপতিনাথ ইত্যাদি দেবস্থান ছাড়া যত নদীস্থানিক তথা পর্বতস্থানিক তীর্থ আছে, সেগুলিতে ভারতবর্ষের দূর-দূরান্তস্থিত তৎকালীন গ্রাম শহর থেকে বহু কষ্টে পৌঁছনোর পরিশ্রমটাই তপস্যার কৃচ্ছ্রসাধন বলেই গণ্য হত। মৎস্য-পুরাণ, বায়ু-পুরাণ, মহাভারত এবং অন্যান্য পুরাণে তীর্থের যত মাহাত্ম্য তৈরি হয়েছে, সেগুলি মধ্যে অনন্ত ‘অর্থবাদ’ আছে। ‘অর্থবাদ’ বৈদিক কাল থেকেই অতি-প্রচলিত এক পারিভাষিক শব্দ, যার সোজা অর্থ বাড়িয়ে বলা। বাড়িয়ে বলার মধ্যে যে অতিশয়িনী প্রশংসার সুর থাকে, সেটা আসলে একপ্রকার সরবরাহের সুর– সেটা এক নিতান্ত নিরালা কবি জীবনানন্দও জানতেন– চারিদিকে সরবরাহের সুর/ কী চাহিদা কাদের মেটায়।

বৈদিককালে ‘অর্থবাদ’ কথাটার অর্থ সম্বন্ধে পঞ্চদশ খ্রিস্টাব্দে রচিত সদানন্দ-যোগীন্দ্রের লেখা বেদান্তসারে বলা হয়েছে– কোনও বিষয়ে উন্মুখ করে তোলা বা প্রতিপাদ্য বস্তুর প্রশংসা করে মেটাতে প্রবৃত্ত করা– ‘প্রকরণ- প্রতিপাদ্যস্য তত্র তত্র প্রশংসনম্ অর্থবাদঃ’। যেমন সায়নাচার্য ঋগ্বেদের ভাষ্য-ভূমিকায় লিখছেন– এমনও তো বৈদিক নির্দেশ শোনা যায় যে, ‘সাপেরাও যজ্ঞ করেছিল’ অথবা ‘বনস্পতিরাও যজ্ঞ করেছিল’– ‘সর্পাঃ সত্রমাসত, বনস্পতয়ঃ সত্রমাসত’। সায়নাচার্য এই কথাটা বলেই প্রশ্ন তুলেছেন, এসব কথা তো পাগলের প্রলাপ বলে মনে হতে পারে। কেননা, সাপের চেতনা আছে বটে, কিন্তু তাদের এমন কোনও বিদ্যা নেই, যাতে তারা বেদবিধি অনুসারে যজ্ঞ করতে পারে, সেখানে বৃক্ষ-বনস্পতির স্থাবর প্রজাতির তো যজ্ঞ করার কথাই আসে না। সেক্ষেত্রে এই ধরনের বৈদিক প্রবচন তো একেবারেই ভিত্তিহীন এবং এগুলি পাগলের প্রলাপ অথবা বালকদের কথা চালাচালি ছাড়া আর কী?

এই প্রশ্ন তুলেই সায়নাচার্য এবার বোঝাচ্ছেন যে, বেদ-বচন কখনও মিথ্যা কিংবা কোনও তাৎপর্যহীন প্রবচন হতে পারে না। এখানেও তাই একটা তাৎপর্য আছে এবং সেই তাৎপর্যটা যজ্ঞের প্রশংসা করা। বক্তব্যটা এই– বনস্পতিরা কিংবা সাপেদের মতো নির্বিদ্য প্রাণীরাও যদি যজ্ঞ করে থাকতে পারে, তাহলে ব্রাহ্মণদের সেই যজ্ঞ তো করতেই হবে। তাই যজ্ঞকর্মের প্রশংসা এবং যজ্ঞের প্রতি ব্রাহ্মণদের উন্মুখীন করে তোলাটাই ওই ধরনের বৈদিক প্রবচনের তাৎপর্য। আমরা এই উদাহরণের নিরিখেই পরিষ্কার জানতে চাই যে, তীর্থের অনন্ত মাহাত্ম্য-খ্যাপনের তাৎপর্যও কিন্তু ওই একই রকম।

আমাদের পুরাণগুলির মধ্যে এবং মহাভারতেও এমন অসংখ্য তীর্থের নাম আছে, যেগুলির ৮০ শতাংশের নামও আপনারা কোনও দিন শোনেননি! বিশেষত সে-সমস্ত অনামা তীর্থেরও মাহাত্ম্য কিন্তু এমন ভাবেই আখ্যাপন করা হয়েছে, যেখানে স্নান-দান করলে, পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধক্রিয়া করলে ইহলোকে রোগ মুক্তি হবে, পাপ-তাপ সব ধুয়ে যাবে, আর মৃত্যুর পর অক্ষয় স্বর্গলাভ এবং অতুল ভোগ-সুখ।

ঠিক এই মাহাত্ম্য-খ্যাপনের জায়গা থেকেই আমরা কুম্ভমেলার প্রসঙ্গে এসে জানাই যে, আজকে আমাদের পৌরাণিক কালের আচার, ব্যবহার এবং সংস্কার এতটুকুও অবশিষ্ট নেই। আমাদের সমাজের নিচস্তর থেকে উচ্চস্তরের মানুষের আচারে যত দাম্ভিকতা এবং অহংকারের প্রতিফলন ঘটে, সেখানে আমাদের ধর্মীয় সংস্কারগুলির যতটুকুও বা গৃহপালিত অবস্থায় আছে, সেগুলিও অনেক ক্ষেত্রেই আচারহীন মৌখিকতার আড়ম্বর-মাত্র। সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের ধর্ম, দেবতা এবং আমাদের আচার-সংস্কার– যেগুলি নিতান্তই ব্যক্তি-গৃহস্থের ঘরের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল এবং গৃহস্থের মন্দির-দর্শন, দেবদর্শন, কিংবা তীর্থ-দর্শনও যেখানে ব্যক্তিগত আকর্ষণে চালিত হত, সেখানে এখন রাষ্ট্রের অনুপ্রবেশ ঘটছে, রাজনৈতিক দলের অনুপ্রবেশ ঘটছে, এমনকী কোন দল অধিকাধিক বেশি ধর্মে বিশ্বাসী, এমন প্রতিযোগিতাও যেখানে প্রাতিপদিক প্রচারের বিষয় হয়ে উঠেছে, সেখানে হঠাৎ কুম্ভমেলার উদয় হল ধূমকেতুর মতো। পুণ্য-প্রচারের বন্যা বয়ে গেল– এখানে স্নান করলেই ‘মর্ত্য হইতে স্বর্গে পরিণতি, ফুল হইতে ফলে পরিণতি। এখানে এসে ঔৎপাতিক মৃত্যু হলেও সশরীরে স্বর্গ।’

কিন্তু তীর্থের মাহাত্ম্য-খ্যাপনের মধ্যে সেই বাড়িয়ে বলার ঘটনা তো অবশ্যই আছে। প্রথমত সশরীরে যেতে কেউ কাউকে দেখেনি, এমনকী স্বর্গের চেহারাটাও আমরা ‘যমালয়ে জীবন্ত মানুষ’ হিসেবে শ্রীমান ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া আর কেউ দেখিনি। মহাভারত এবং অন্য সমস্ত ধর্মগ্রন্থেও সশরীরে স্বর্গে যাওয়ার ‘ক্রেডিট’ একমাত্র যুধিষ্ঠিরের এবং তিনিও কোনও দিন কুম্ভমেলায় গিয়েছেন বলে শুনিনি। বনবাসে থাকাকালীন সময়ে লোমশ মুনির কাছে বহু তীর্থের নাম এবং তার থেকেও বেশি তীর্থ-মাহাত্ম্য শ্রবণ করে বহু তীর্থের জলে ডুব দিয়েও তার কোনও পাপই ধুয়ে ফেলতে পারেননি এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নিজের ভাইদের এবং নিজেকে ছাড়া কারও মৃত্যুর নিয়তি এড়াতে পারেননি। বিশেষত ‘অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ’ বলার মতো একটি সামান্য মিথ্যার মতো অর্ধসত্য বলার কর্মফলও তিনি এড়াতে পারেননি এবং ওই একটি আধা-মিথ্যার জন্য সশরীরে স্বর্গে যাওয়ার পথে তাঁকে নরক-দর্শনও করতে হয়েছিল।

তাহলে এই ভাবনার নিষ্কর্য এটাই যে, হাজার তীর্থ জলে ডুব দিয়েও কেউ পাপ এড়াতে পারবে না। এমনকী পুণ্যও সেই পরিমাণ বাড়াতে পারবে না যাতে পরীক্ষায় পড়া না করেও প্রথম স্থান অধিকার করা যাবে অথবা বিনা পরিশ্রমে চাকরি এসে দরজায় দাঁড়াবে। ভগবদ্গীতায় ভগবান বলছেন– আমি কাউকে পাপও দিই না, পুণ্যও দিই না, অথবা কারও পাপ-পুণ্য গ্রহণও করি না– ‘নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভো।’ অতএব খুন-রাহাজানি, ধর্ষণ করার মতো পাপ করেও কেউ যদি ভাবে যে, টুক করে একবার কুম্ভ যোগে গঙ্গায় ডুব দিলেই পুলিশও তাকে এতটুকুও খুঁজবে না অথবা ধরা পড়লেও গরাদের দরজা ফাঁক হয়ে যাবে তাকে বীরের সম্মান দেওয়ার জন্য, তাহলে কুম্ভমেলার দিব্যি কেটে বললাম– এটা হবে না, পাপ যাবে না।

তাহলে কুম্ভমেলার তরফে এত পাপস্খালনের মাহাত্ম্য আখ্যাপনের কী ছিল! আমি প্রথম যুক্তিতে জানাই যে, কুম্ভ, কিংবা কলসির প্রসঙ্গ রামায়ণ, মহাভারত এবং অন্যান্য পুরাণে এসেছে সমুদ্রমন্থন তথা সেই সূত্রে কমণ্ডলু-হাতে অমৃত নিয়ে ধন্বন্তরির সমুদ্র থেকে উঠে আসার প্রসঙ্গে। অনেক পুরাণই বলেছে যে, অমৃত ওঠার পরে অসুররা সেই অমৃত ধন্বন্তরির হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল। অগ্নিপুরাণের মতে, অসুরেরা ছিনিয়ে নিয়েছিল বটে, কিন্তু তারা নিজেরা অমৃত নিয়ে পালানোর আগে দেবতাদের প্রাপ্য অর্ধেক তাদের হাতে দিয়ে গিয়েছিল– ‘অমৃতং তৎ-করাদ্ দৈত্যাঃ সুরেভ্যো’র্ধং প্রদায় চা গৃহীত্বা জগ্মুঃ–।’

পুরাণ কিংবা মহাভারত সবাই একথা সমস্বরে স্বীকার করেছে অমৃতের অধিকার নিয়ে দেবতা এবং দানবদের মধ্যে প্রচণ্ড গন্ডগোল বেঁধেছিল– ‘মহান্তং বৈরমাশ্রিতাঃ।’ একটা কথা এখানে বলে রাখা দরকার যে, প্রায় প্রত্যেক মহাপুরাণেই সমুদ্র মন্থনে অমৃত-কুম্ভের উৎপত্তির কথা আছে, আছে অমৃত নিয়ে ঝগড়াঝাঁটির কথাও। কিন্তু এই বিবাদ কতদিন ধরে চলেছিল এবং কোথায় কোথায় এই অমৃত কতবার উল্টে পড়েছিল, সেই ঘোষণা প্রায় বেশিরভাগ মহাপুরাণেই নেই। এমনকী নেই একথাও যে, অমৃতের ঘট দেবরাজ ইন্দ্রের হাতে দেওয়া হয়েছিল এবং তিনি বংশানুক্রমে অমৃত ভোগ করার জন্য তা রাখতে দিয়েছিলেন তাঁরই পুত্র জয়ন্তকে। বেশিরভাগ পুরাণে এবং মহাভারতে যা পাই, তাতে দেখি– অসুরেরা যখন অমৃতের কলসিখানি ধন্বন্তরির হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন স্বয়ং বিষ্ণু আপন মায়ায় মোহিনী রূপ তৈরি করেন। মোহিনী কিন্তু এখানে ‘ভুবনমনোমোহিনী’ নয়, দৈত্যমনোবিমোহিনী। মনে রাখবেন এ রমণী ফর্সা নয়, একেবারে কৃষ্ণকলি– ‘প্রেক্ষণীয়োৎপলশ্যামং সর্বাবয়বসুন্দরম্’। রমণীর নবীন বয়স এবং স্বীকার করা ভালো তার প্রত্যঙ্গ বর্ণনার শক্তি আমার নেই। পুরাণের ভাষায় সে স্তনভারকৃশোদরী, কাঞ্চী দুলিয়ে চলার ভঙ্গিতে, অপাঙ্গের হানাহানিতে দৈত্যদের মধ্যে কামনার আগুন জ্বলে উঠল– ‘দৈত্যযূথপচেতঃসু কামম্ উদ্দীপয়ন্ মুহুঃ’। যারা একটু আগে অমৃত পানের জন্য মারামারি করছিল, তারা এখন মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হয়ে সেই অসামান্যা নারীর কটাক্ষমাত্রের অপেক্ষা করতে লাগল। পদ্মপুরাণ লিখেছে যে, অমৃতকুম্ভ দৈত্যরা পূর্বাহ্নে ধন্বন্তরির হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল, সেই দৈত্যরা সেই মোহিনী নারীর হাতেই অমৃতের ডালিটি দিয়ে বসল, আর সাপেক্ষ হল তার করুণা-দৃষ্টিপাতের, কারণ মোহিনী বলেছিল– আমি তোমাদেরই–

যুস্মাকং বশগা ভূত্বা স্থাস্যামি ভবতাং গৃহে।

প্রার্থমানাঃ সুবপুষং লোভোপহত চেতসঃ।

দত্ত্বামৃতং তদা তস্মৈ ততো’পশ্যন্ত তে’গ্রতঃ।।

এই ফাঁকে মোহিনী সুন্দরী অমৃতের ভাণ্ডটি নিয়ে দেবতাদের অমৃত পান করাতে থাকলেন আর এক একটি লোল কটাক্ষপাতে দৈত্যদের থামিয়ে রাখলেন শুধু। সময় এল, যখন দৈত্যরাও বুঝল সব ভেলকি, এ শুধু বিষ্ণুর মায়া। আবারও দেবতা আর অসুরে মারামারি বাধল এবং দেবতারা যেহেতু আগে অমৃত পান করেছিলেন, তাই তাঁরা মেরে হঠিয়ে দিলেন দৈত্যদের।

ব্যস এইটুকুই। মহাপুরাণগুলি প্রায়ই এর বেশি কিছু বলেনি, যেটুকু বেশি আছে তা হল সেই রাহুর কথা, যার শিরচ্ছেদ করেছিলেন বিষ্ণু। কিন্তু ইন্দ্রের হাত থেকে কী করে সেই অমৃত জয়ন্তের হাতে পাচার হল এবং সারা দুনিয়া ঘোরার পরিশ্রমে তিনি কোথায় অমৃতের ভাণ্ডগুলি নামিয়ে রেখেছিলেন– সেই খবর মহাভারতেও নেই, মহাপুরাণগুলিতেও নেই প্রায়। স্বাভাবিক কারণেই পণ্ডিতদের বিবেচনার মতো এসব কাহিনি সংগৃহীত হয়েছে পরে। প্রয়াগ, পুষ্কর– এইসব তীর্থের মাহাত্ম্য বৃদ্ধির জন্য এই কাহিনি তৈরি হয়ে থাকতে পারে।

সাধারণ মতে, ১২ দিন ধরে দেবতা ও অসুরদের মধ্যে অমৃতের ভাণ্ড-এর অধিকার নিয়ে বিবাদ চলেছিল। এই ১২ দিনে ১২ বার অমৃতের ভাণ্ডটি ১২ জায়গায় নামিয়ে রাখেন জয়ন্ত। দেবতাদের একদিন মানে মানুষের এক বছর। ১২ বারের মধ্যে নাকি আটবার জয়ন্ত অন্যলোকে মানে ভূলোকের বাইরে এই কলসিটি নামিয়ে রাখেন আর চারবার এই পৃথিবীতে এবং তার জায়গা হল– ‘গঙ্গাদ্বারে প্রয়াগে চ ধারা গোদাবরী তটে’।

এই সাধারণ কথার মধ্যেও কিন্তু একটা কথা লক্ষ করার মতো। দেবতারা কিন্তু অমৃত রক্ষার ব্যাপারে ভীষণ সাবধানী। মহাভারতে গরুড় যখন অমৃত আনতে গিয়েছিলেন তখনও কিন্তু তিনি দেখেছিলেন, হাজারও দেবতা পালে পালে ‘গার্ড’ দিচ্ছেন অমৃত রক্ষার জন্য। এইরকম অমৃত জয়ন্ত নিয়ে পালানোর সময় চারজন দেবতা কিন্তু ঠিক লক্ষ রেখেছিলেন। এঁরা দেবসভায় বিরোধী নেতা কি না জানি না, কিন্তু আমি বুঝি এঁরা সবাই দ্যুলোকবিহারী নক্ষত্রকুল– চন্দ্র, সূর্য, বৃহস্পতি এবং শনি। অন্তরীক্ষচারী বলেই বোধহয় এই কল্পনা। জয়ন্তের হাত থেকে সুধাভাণ্ড যাতে গড়িয়ে না পড়ে তার জন্য চাঁদ, যাতে কলসি ভেঙে না পড়ে সেই জন্য সূর্য, দৈত্যরা যাতে অমৃতস্পর্শ করতে না পারে সেজন্য বৃহস্পতি এবং জয়ন্ত যাতে একা একাই সুধা আত্মসাৎ না করেন সেজন্য শনি– তার প্রতি দৃষ্টি রাখছিলেন। বলা বাহুল্য, এসব কথা পুরাণগুলিতে প্রায় পাই না। তবু বলি, এত সব সাবধান চক্ষুর অন্তরাল থেকেও যে অমৃতকুম্ভ চারবার উল্টে পড়েছিল, সে কথা আমার বিশ্বাস হতে চায় না। সূর্য ও চন্দ্র– এইসব গ্রহগুলির দৃষ্টি রক্ষা থেকেই কিন্তু কুম্ভযোগ। বস্তুত আমার ধারণা–

অস্থায়ী জ্যোতিষশাস্ত্রের কল্পনামতেই এই অমৃতপানের আখ্যান পরবর্তীকালে তৈরি হয়। নইলে দেখুন, কুম্ভ একটা রাশি এবং তা হল শনির স্বস্থান। ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের শেষার্ধে, সম্পূর্ণ শতভিষা এবং পূর্বভাদ্রপদের প্রথম পাদ নিয়ে কুম্ভ রাশির গঠন। যে রাশিতে যে বৎসর সূর্য, চন্দ্র এবং বৃহস্পতির মিলন ঘটে সেই বৎসর সেই রাশিতে সুধাকুম্ভপাত এবং বলাবাহুল্য কুম্ভযোগ। এই কুম্ভযোগ পুষ্করযোগ বলেও বিখ্যাত, অন্তত জ্যোতিষতত্ত্বরত্নাকর তাই বলেছে– স চ পুষ্করাখ্যঃ।

আমাদের প্রধানত বক্তব্য কিন্তু এইখানেই। আমরা বলতে চাই– পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ– এই প্রামাণিক গ্রন্থগুলিতে গরুড় কিংবা জয়ন্ত, যাঁর থেকেই কুম্ভ-কলস থেকে যতবার এবং যখনই চলকে পড়ে থাকুক, তার সঙ্গে কিন্তু কুম্ভমেলার কোনও যোগ নেই। কেননা, রামায়ণ, পুরাণ, কিংবা মহাভারতে কোথাও এই কথার উল্লেখ নেই যে, অমুক অমুক নক্ষত্রের একত্র পুণ্য সমাগমে অমৃত চলকে পড়েছিল অমুক অমুক জায়গায়। অতএব গ্রহ-নক্ষত্রের নানান তাড়নায় এই কুম্ভযোগ তৈরি হয়েছে নক্ষত্র-যাজক এবং গ্রহ-যাজকদের কল্যাণে এবং এই জন-সমাগম এবং মেলার উৎপত্তি সেখান থেকেই, অমৃত-কুম্ভের সঙ্গে তার যোগ নেই সম্ভবত।

গ্রহ-নক্ষত্রের জ্যোতিষ-শাস্ত্রীয় সমাধানেই যে কুম্ভযোগ তৈরি হয়েছিল, এবং সেখানে যে অমৃতের কোনও যোগই নেই, তার একটা বড় প্রমাণ পাওয়া যাবে ‘ভবিষ্য-পুরাণে’, যা বহু পরবর্তী কালে রচিত হয়েছিল। এমনি কুম্ভযোগের জ্যোতিষ-শাস্ত্রীয় কারণে কাল-মাহাত্ম্য প্রচারের ফলেই যে সেখানে প্রচুর জনসমাগমের ঘটনাও যে তখন ঘটেছিল বা ঘটানো হয়েছিল, তারও প্রমাণ সেই অর্বাচীন ভবিষ্য-পুরাণেই আছে। এখানে স্বয়ং গ্রহ বৃহস্পতিই ‘আমি-আমি’ করে বলছেন– মনে রাখবেন– বৃহস্পতিই কিন্তু কুম্ভরাশির অধিষ্ঠাতা গ্রহ, কুম্ভ মানেই বৃহস্পতির স্থান– সেই বৃহস্পতি বলছেন– আমি কুম্ভরাশিতে পূর্ণভাবে প্রবেশ করি, তখন গঙ্গাদ্বারে (হরিদ্বারে) একটা মহোৎসব হয় এবং সেই মহোৎসব সম্পন্ন হয় অনেকগুলি রাজার তীর্থপরায়ণতায়। অর্থাৎ, কুম্ভযোগে গঙ্গাদ্বারে তীর্থস্নান করার তৎপরতায়। এর পরেও আরও একটা কৌতূহল পূরণের জায়গা আছে, যেখান থেকে কৃম্ভ-যোগে তীর্থস্নানের মাহাত্ম্য সূচিত হয়েছে বলে আন্দাজ করতে পারি।

ভবিষ্য-পুরাণের এই অংশে লেখা আছে যে, গঙ্গাদ্বারে এই কুম্ভযোগের মহোৎসবে অনেক পুরুষ-রমণীরা প্রচুর গয়নাগাঁটি পরে সানন্দে যোগ দিয়েছিল–

তত্রোৎসবে নরা নার্য্যো বহু-ভূষণ-ভূষিতাঃ।

সমাযযুর্দশনার্থং পরমানন্দনির্ভরাঃ।।

আমাদের ধারণা, এই ভবিষ্য-পুরাণের শ্লোক থেকে বোঝা যায়, আধুনিক কুম্ভমেলার জন-সমাগমের ভিত্তি তৈরি হয়েছে এইসব সময় থেকেই। তবে এখানে মনে রাখতে হবে– ভবিষ্য-পুরাণের অনেক অংশই এই সেদিন লেখা হয়েছে, এতটাই সেদিন যে, এখানে ওয়ারেন হেস্টিংস থেকে ইলায়জা ইম্পে এমনকী কুইন ভিক্টোরিয়ারও বর্ণনা আছে! ফলে, এই কুম্ভমেলা কত প্রাচীন সম্পদ আপনারাই আন্দাজ করুন।

এবারে আমার শেষ কথা হল– মাহাত্ম্য-খ্যাপনের প্রসঙ্গে। মাহাত্ম্য খ্যাপন মানেই কিন্তু এক ধরনের ‘অ্যাডভারটাইজমেন্ট মেটেরিয়াল’ অথবা ‘প্রোপাগান্ডা’। যে কোনও প্রোডাক্টের গুণবর্ণনার মধ্যে যেমন খানিক সত্য এবং খানিকটা বাড়িয়ে বলা থাকে এবং সেই বাড়িয়ে বলার মধ্যেও যেমন প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রতি ও আকর্ষণ তৈরি করে উন্মুখীকরণের ব্যাপার থাকে, তেমনই মাহাত্ম্য-কথনের মধ্যে, বিশেষত তীর্থ-মাহাত্ম্য-কথনের মধ্যেও খানিক বাড়িয়ে বলা থাকে। কুম্ভযোগের মাহাত্ম্য-কথনের মধ্যেও সেই বাড়িয়ে বলা আছে। সবচেয়ে বড় কথা ‘মেডিক্যাল প্রোডাক্ট’-এর বর্ণনায় যদি বা ‘সাইড-এফেক্ট’-এর কথা এক পঙক্তিতে উচ্চারিত হয়ও, কিংবা ‘বন্ড’ কেনার সময়ে যদি বা ‘রিস্ক-ফ্যাক্টর’ কিছু উল্লিখিত হয়ও, কিন্তু ‘স্নো-পমেটম’, ‘পাউডার-মলম’ ইত্যাদির ক্ষেত্রে বেশ সামান্যতম দোষ বা ‘সাইড-এফেক্ট’-এর কথা উল্লিখিত হয় না। একই ভাবে তীর্থস্থানে, মন্দিরে, বড় বড় সভায় জন-সমাগমের ক্ষেত্রেও কী কোনও ভাবে কোনও ‘রিস্ক ফ্যাক্টর’ কিংবা ভবিষ্য-বিপদের কথা উল্লিখিত বা পূর্বে সঙ্কেতিত হয়? হয় না।

অথচ মাহাত্ম্য-খ্যাপনের ক্ষেত্রে কিন্তু তীর্থস্থানের পাপমুক্তি, রোগমুক্তি, অশেষ পুণ্য-লাভ, স্বর্গ-লাভ, জীবন্মুক্তি অথবা সশরীরে স্বর্গলাভের কথাও শ্রবণ করি আমরা সকলে, মাহাত্ম্যের পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করি। এমনটা যে হয় না, হতে পারে না, তার প্রমাণ দিচ্ছে মহাভারত। মহাভারত বলছে– সমস্ত নদীই সরস্বতী নদীর মতো পুণ্য নদী, সমস্ত পাহাড়ই পুণ্য-প্রস্তর, কিন্তু আসল তীর্থ তোমার মন, তোমার আত্মা, অতএব অন্য দেশে গিয়ে তীর্থস্থানের অতিথি হওয়ার প্রয়োজন নেই– ‘মাস্ম দেশাতিথির্ভব।’ তীর্থে স্নান করলে শরীর পরিষ্কার হতে পারে, কিন্তু মন পরিষ্কার করে তুমি নিজেই তীর্থ হয়ে ওঠো– ‘তীর্থমাত্মৈব’। সংযম-নিয়মের জলভরা নদীটা আসলে তোমার মন। তুমি সেই তীর্থে স্নান করো, শুধু তীর্থবারিতে স্নান করে অন্তরাত্মা শুদ্ধ হয় না– ‘তত্রাভিষেকং কুরু পাণ্ডুপুত্র/ ন বারিণা শুধ্যতি চান্তরাত্মা।’

এ ব্যাপারে শেষ কথা বলছেন শাস্ত্রকার লক্ষ্মীধর। শুধু তীর্থের ওপরেই একখানা প্রামাণিক গ্রন্থ লেখার সময় প্রথম আলোচনায় তিনি বলছেন– অন্তরের ভাব দুষ্ট হলে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত গঙ্গাস্নান করেও মনের শুদ্ধি হবে না– ‘ন শুধ্যতীত্যে ব বয়ং বদামঃ’। হৃদয়-ভাব দুষ্ট হলেও যদি মন শুদ্ধ হত, তাহলে তীর্থজলে থাকা সাপ-ব্যাঙ, মাছ এবং জোঁকগুলোও পরমগতি লাভ করত। আগে ঘরে থেকে ইন্দ্রিয়-সংযত হয়ে আত্মশুদ্ধি করো, তা নইলে মহা-তীর্থযাত্রা করেও লাভ নেই, মঠে-মন্দিরে গিয়েও লাভ নেই– ‘ভাবোজি্ঝতাস্তে ন ফলং লভন্তে তীর্থাচ্চ দেবায়তনাচ্চ মুখ্যােৎ।’

এরপর কি আর প্রচারের বাতুলতা শোভা পায়?

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved