পৃথিবীর শেষতম দিন, বা ধর্মতত্ত্ব অনুসারে ‘অ্যাপোক্যালিপ্স’ ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলছে– এমন সাংঘাতিক কথা মুখে একটিবার উচ্চারণ না-করেও, পৃথিবীতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কতদূর তার সাফল্য কিংবা স্থায়িত্ব– সেই প্রসঙ্গে প্রবেশ না-করেও বলা চলে, অস্তিত্বে এক ‘অবিশ্বাস্য’ বাস্তবতার বোধ কাজ না-করলে সহজে পৃথিবীর ‘শেষ দিন’-কে অনুভব করা যায় না। ব্রাজিল, তথা ল্যাটিন-আমেরিকার মানুষের শত শত বছরের সারল্য এবং অজ্ঞতার নিরিখে যা হয়তো বাস্তব। তাই ‘ল্যাটিন আমেরিকান বুম’ বা সাহিত্যের মহাজগতে ল্যাটিন-আমেরিকার কৃত লেখকদের উত্থানের শিকড়ে রয়েছে মহাদেশব্যাপী ধর্মসংক্রান্ত প্রাচীন বিশ্বাস এবং সংস্কার, নানা সময়ের অজস্র অর্থনৈতিক মন্দা, খরা, বন্যা, ভূমিকম্প, দারিদ্র, এবং উপনিবেশকের দিকে অভিযোগের সবক’টি আঙুল উঁচিয়ে রেখে দুপুরে সিয়েস্তা বা ভাতঘুম। সাহিত্য এই অন্ধকার অস্তিত্ব এবং সহজাত অলসতা থেকে তাদের একদিন টেনে বের করে আনবে– হয়তো আশা করেছিলেন লোসা।

‘কারণ মিথ্যায় পরিপূর্ণ এক জীবনকে আমরা জীবনের সঙ্গে একাকার করে ফেলেছি। সাহিত্যকে ধন্যবাদ, কারণ আমরা এখন যে কোনো দুঃসাহসী অ্যাডভেঞ্চারের নায়ক হয়ে যেতে পারি, যা আসল-জীবনের কাছে সহস্রবার কামনা করেও পাওয়া যাবে না। সাহিত্যের মিথ্যেগুলো আমাদের মনের মধ্যে এভাবে একদিন সত্যি হয়ে ওঠে। সাহিত্য তার নিজস্ব ফাঁকফোকর বা ত্রুটির কৌশলে আমাদের কামনা-বাসনাগুলোকে আরও বাড়িয়ে দিয়ে যায়, যদিও শেষ অবধি সেই গড়পড়তা বাস্তবতার সামনে এনে আবার দাঁড় করায়। তুকতাকের মতো লাগে, যখন সাহিত্য আমাদের আশার আলো এনে দেয়, যা না-হওয়ার ছিল তাকেই সত্যি বলে বিশ্বাস করাতে চায়, আমাকে যেন সেভাবেই দেখাতে চায় যা আসলে আমি নই। অবিশ্বাস্য অস্তিত্ব যেন, বা নিদারুণ এক মুহূর্ত, যখন কোনো সুপ্রাচীন বিশ্বাসের জোরে ঈশ্বরকে একইসঙ্গে চিরন্তন এবং নশ্বর বলে মনে হতে পারে। এই অস্তিত্বটি আমাদের জীবনের সবরকম অসঙ্গতির উৎস, যা বিদ্রোহ করতে প্ররোচিত করে। আবার এটিই আমাদের সবরকম বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপের কারণ, মানুষে মানুষে হিংসা কমে আসারও কারণ। তবে হ্যাঁ, হিংসা কমতে পারে এইমাত্র, শেষ হবে না কখনও। কারণ আমাদের ইচ্ছেগুলো, আজও, সৌভাগ্যক্রমে অন্তহীন। তাই আমরা আজও স্বপ্ন দেখি, বই পড়ি, লেখালেখি করি। আমাদের নশ্বর চেতনার প্রকৃত উপশম এগুলোই। সময়ের থেকে প্রাপ্য ক্ষয়গুলোর থেকে নিজেকে বাঁচাতে আর দ্বিতীয় পথ নেই। এমনকি, অসম্ভবকে সম্ভব বলে ভাবতে শেখার পথ আজও সেই একটাই।’

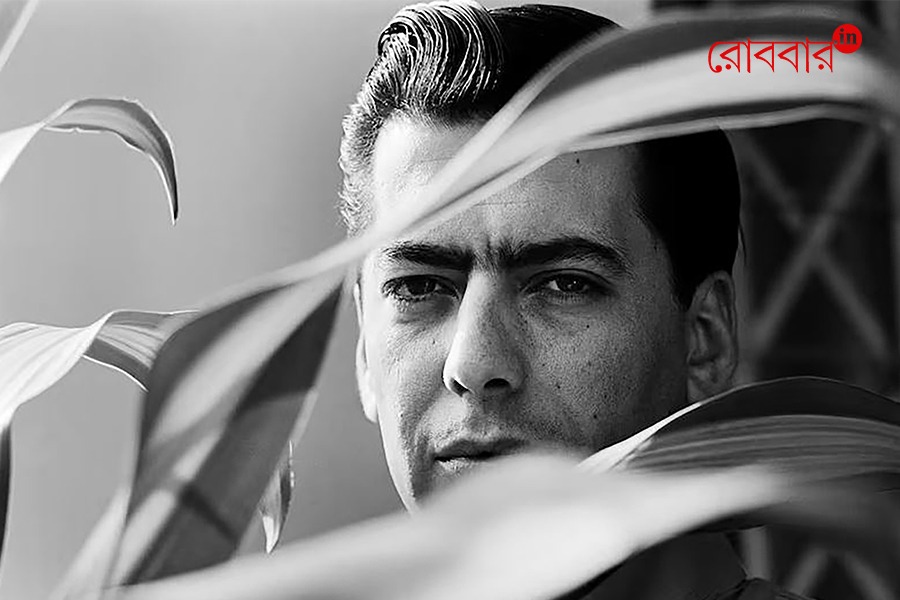

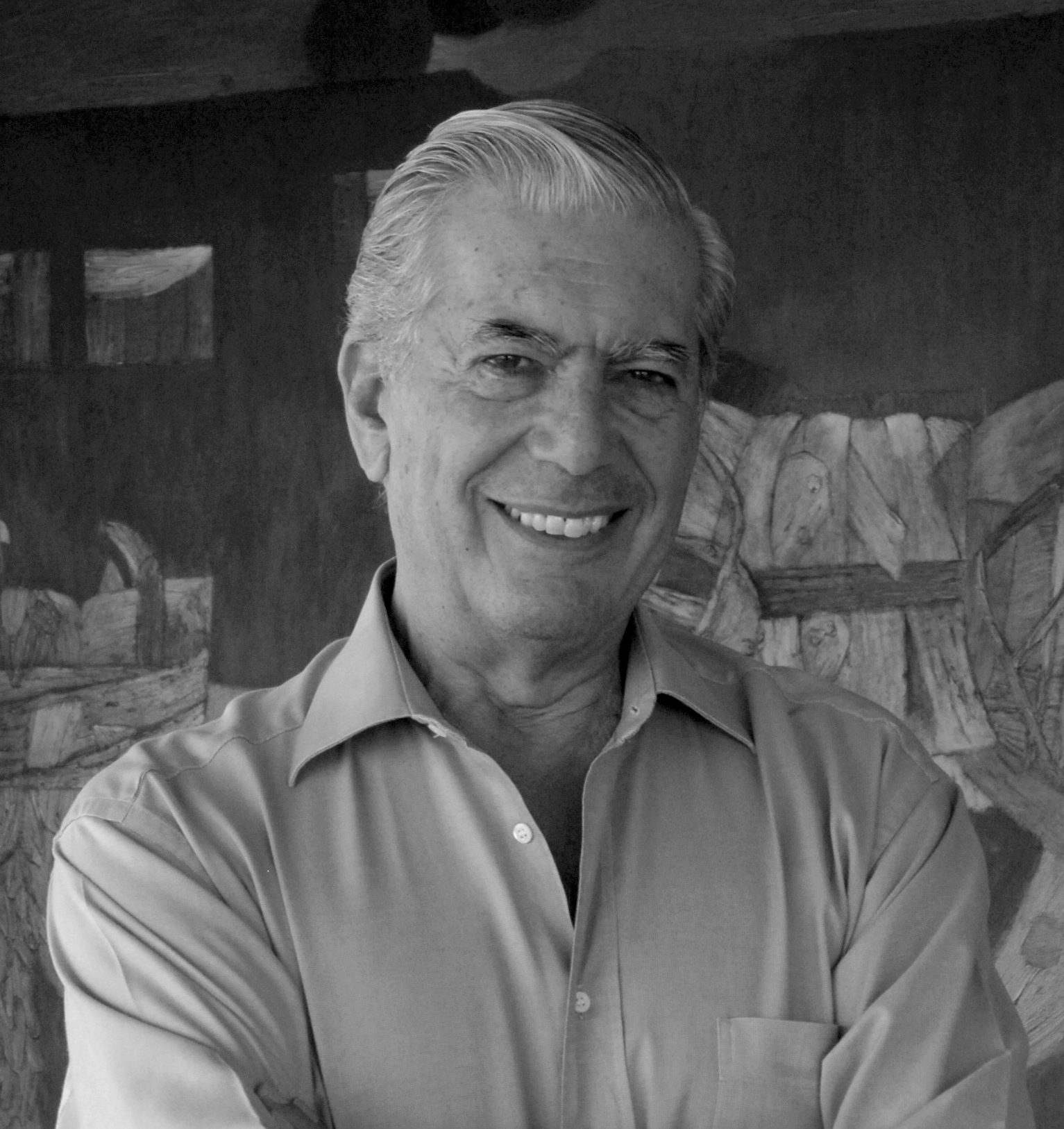

নোবেল-সম্মাননা সন্ধেয় কথাগুলো স্বাগত ভাষণে বলেছিলেন ২০১০ সালের সাহিত্যে নোবেল পুরষ্কার-প্রাপ্ত পেরুর সাহিত্যিক মারিও ভার্গাস লোসা (১৯৩৬-২০২৫)। বলা বাহুল্য, ওপরের বাক্যগুলোতে লেগে থাকা মধুর অথচ তির্যক শ্লেষের সঙ্গে হয়তো নিজেকে জড়িয়ে ফেলবেন পাঠক তথা শ্রোর্তৃবৃন্দ, মনে করতে পারেন– সাহিত্যের আসল উদ্দেশ্য হয়তো মানুষকে বোকা বানানো। কিন্তু মানুষের ‘নশ্বর অস্তিত্ব, নশ্বর চেতনা’ সর্বক্ষণ যে এক ধরনের আরামদায়ক উপশম খুঁজে বেড়ায় সাহিত্যের থেকে, যার অনেক নামের একটি নাম ‘বিনোদন’ হলেও হতে পারে, সেই নশ্বর চেতনার সামনে সাহিত্য তবে কী? লোসা বিশ্বাস রাখতেন একটি কথায়– ‘ভালো সাহিত্যপাঠ অত্যন্ত আনন্দের একটি ব্যাপার; কিন্তু তার পাশাপাশি একটু-আধটু শিখে নেওয়াও চলতে থাকে যেন। যেমন, আমরা আসলে কী? কেন এরকম? বিরাট মানবজগতের সাপেক্ষে কেনই বা এত আমাদের দোষত্রুটি? সবকিছু কীরকম খাপছাড়া। আমাদের স্বপ্ন, ভূত-ভবিষ্যৎ, একাকিত্ব, এমনকী যখন কারও সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, তখনও। লোকের সামনে সযত্নে মেলে ধরা আমাদের চেহারা থেকে শুরু করে মনের গহনের গোপন অভিসার– সবকিছুই কেমন যেন।’ (‘প্রসঙ্গ: মানবতত্ত্ব এবং সাহিত্য’, ২০০৫)

মানুষের জীবন, তথা মানবসভ্যতার এই ‘খাপছাড়া ভাব’ বা চোখে-লেগে-যাওয়া অসঙ্গতিগুলো হল তাঁর সাহিত্যের সবচেয়ে বড় উপাদান। তাই তাঁর কলমে জন্ম নেওয়া সবক’টি চরিত্র সমাজের চোখে ‘ত্রুটিপূর্ণ’ বা ‘অসম্পূর্ণ’। অর্থাৎ এই যে চরিত্রগুলো আমাদের চারপাশে অহরহ ঘুরে বেড়াচ্ছে, এরা সকলে আমাদের খুব চেনা, কিন্তু সাহিত্যের পাতায় কী করে যেন তারা জায়গা পেয়ে গেল! সাহিত্যের থেকে যেন আমরা বাস্তব জীবনের সবরকম না-পাওয়াগুলোকে সচেতন মনে প্রত্যাশা করে ফেলি। বাস্তবের সবরকমের অপূর্ণতা সাহিত্যের পাতায় একদিন পূর্ণতা পাবে, এমনটাই আশা করি। ধ্রুপদী ইউরোপের কথাসাহিত্যে জন্ম নেওয়া এবং মহতী লেখকদের কলমের সাংঘাতিক জোরে পরিপুষ্ট সততা এবং সভ্যতার যে রক্ষণশীল এবং সংবেদনশীল অবয়বটিকে ভাঙতে উঠে-পড়ে লেগেছিলেন গত শতকের ইউরোপীয় লেখকরা– টমাস মান, আলবেয়র কামু হয়ে মিলান কুন্দেরা-গুন্টার গ্রাস এবং আরও অনেক স্বনামধন্য সাহিত্যিক, সেই দক্ষযজ্ঞের প্রাণপুরুষ যিনি– গুস্তাভ ফ্লবেয়র কিন্তু সময়ের আগে তাঁর যা করার করে গিয়েছেন। ‘সাহিত্য আধুনিকতায় পা রাখল ফ্লবেয়রের হাত ধরে’– মিলান কুন্দেরা তাঁর ‘আর্ট অফ দ্য নভেল’ প্রবন্ধমালায় একথা বিভিন্ন প্রসঙ্গে বারবার বলেছেন। মার্কেজের পরেই গত শতকের সবচেয়ে পঠিত এবং বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় সর্বাধিক অনূদিত স্প্যানিশ লেখক– মারিও ভার্গাস লোসা-ও মনে করতেন, আধুনিক সাহিত্য ফ্লবেয়রের কাছে ঋণী। একটি উপন্যাস পর্যন্ত লিখেছিলেন ‘দ্য ব্যাড গার্ল’ (২০০৬) নামে। ফ্লবেয়রের রহস্যময়ী নায়িকা ‘মাদাম বোভারি’ যেন আরও একবার নেমে এলেন পৃথিবীতে। যদিও ফ্লবেয়র-বর্ণিত সেই বিত্তের বৈভব, বংশ-পরিচয়, শিক্ষাদীক্ষা তার নেই। সেপেরু অর্থাৎ ল্যাটিন-আমেরিকায় এই যুগে জন্ম নেওয়া নিতান্ত সাধারণ ঘরের এক মেয়ে, যে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না– কেন লোকে তাকে ‘খারাপ মেয়ে’ বলছে?

যে বোঝাটুকু ঠিক সময়ে বুঝেও বুঝে উঠতে পারেননি ফ্লবেয়রের মানসকন্যা মাদাম বোভারি, কিংবা তলস্তয়ের আনা, তাই তাদের পরিণতি হয়েছিল সাহিত্যমতে ‘ট্র্যাজিক’। কিন্তু মারিও ভার্গাস লোসা-সৃষ্ট আজকের বোভারি, কিংবা আধুনিক আনা (অ্যালিস মানরো-র আনা) কিন্তু জীবনের সেই ধ্রুপদী পূর্ণতাকে প্রত্যাশা করেনি কখনও। তাই সভ্যতার নিরিখে তাদেরকে অক্লেশে স্বার্থপর, বা ‘হৃদয়হীন মেয়ে’ বলে আখ্যা দেওয়া যায়। কিন্তু একথাও ঠিক, ভার্গাস লোসার আধুনিক বোভারি, কিংবা অ্যালিস মানরো-সৃষ্ট আধুনিক আনা– এরা কেউই সার্থক ধ্রুপদী সাহিত্যের চরিত্র নয়। তাই এখানে সাহিত্যের অগ্রগতির সুস্পষ্ট ছাপ। মিলান কুন্দেরার ভাষায়– ‘দ্য আল্টিমেট ভিকট্রি অফ লিটারেচার’।

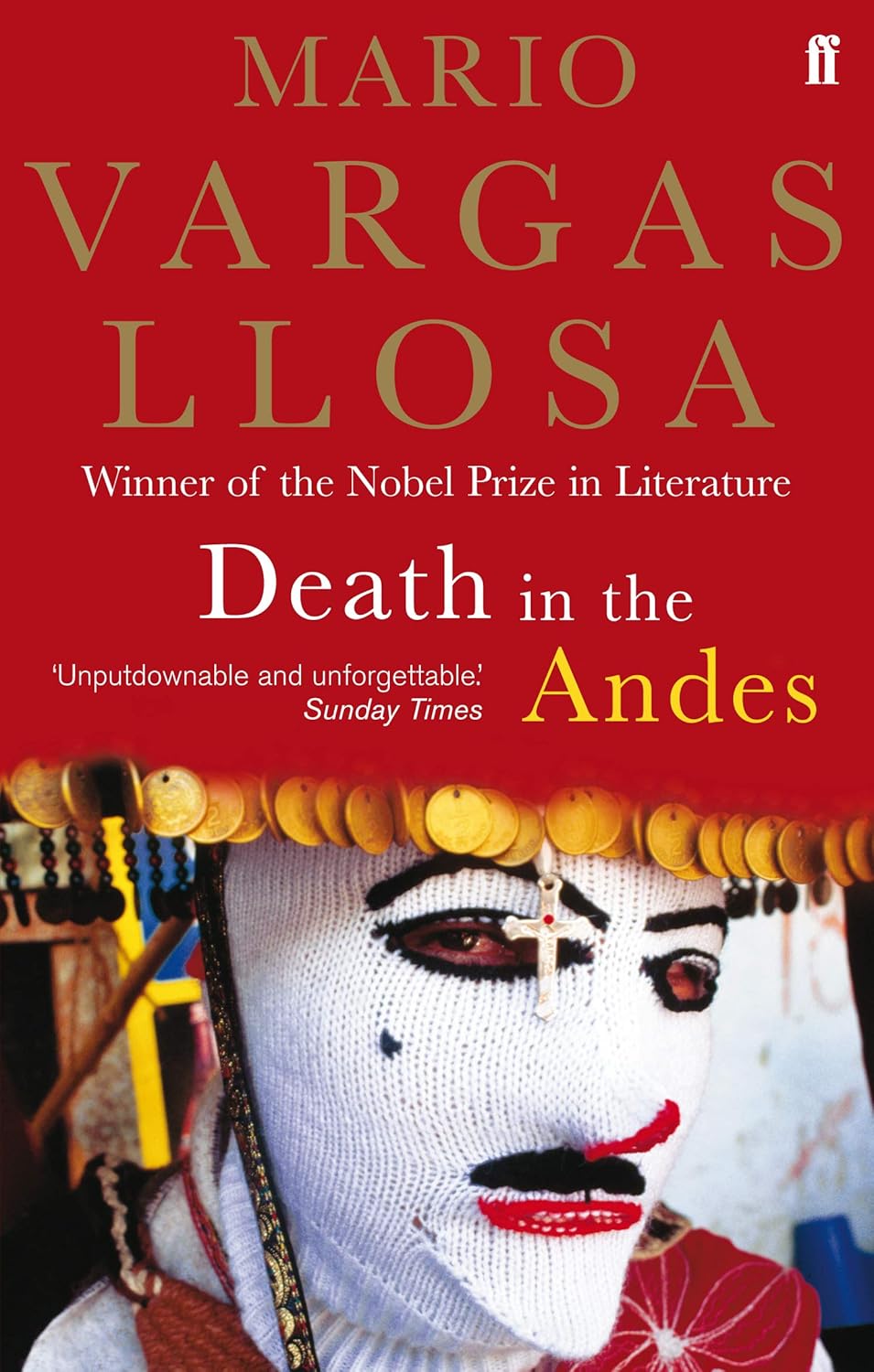

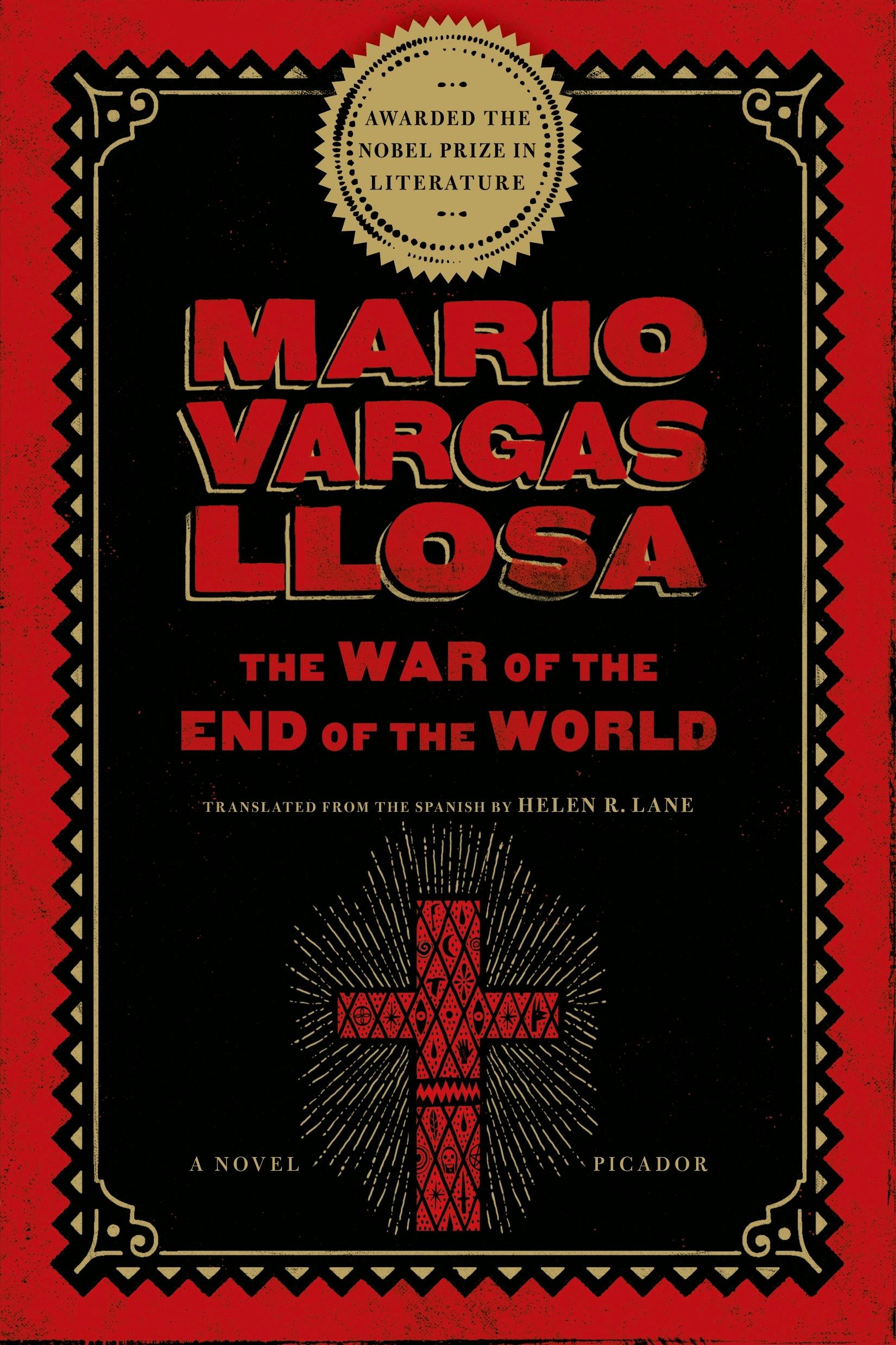

অর্থাৎ, সাহিত্য যেন এক পা হলেও সমাজের, সভ্যতার, কিংবা সময়ের আগে-আগে হাঁটে। মানুষ নিবিষ্ট চিত্তের সাহিত্যপাঠ থেকে জীবনের অনেক চিরস্থায়ী অন্ধকার অংশে আচমকা আলোর হদিশ পেয়ে যেতে পারে। সাহিত্যের থেকে এরকমই পর্বতপ্রমাণ প্রত্যাশা রাখতেন মারিও ভার্গাস লোসা। পৃথিবীর যত ধরনের অস্বাভাবিকতা, অসম্পূর্ণতা, খাপছাড়া ঘটনাবলি, কোনও দিনও কিনারা না-হওয়া মামলা, খুনি ধরা না-পড়া হত্যারহস্য, সে ব্যক্তির অন্ধকার মন হোক, কিংবা ল্যাটিন আমেরিকার যত জটিল রাজনীতি বা অর্থনীতির গাঢ় আঁধারই হোক না কেন, ভার্গাস লোসার সাহিত্যে সব কিছুই অমল এক আলোয় উদ্ভাসিত। তাই সারা পৃথিবীকে চমকে দেওয়া তাঁর মাস্টারপিস ‘দ্য ওয়ার অফ দ্য এন্ড অফ দ্য ওয়ার্ল্ড’ (১৯৮১) উপন্যাস পড়লে যে কেউ মনে করবেন– এমন ঘটনা ইতিহাসে না-ঘটলেও, কেবল উত্তর-ব্রাজিলের সেই প্রত্যন্ত প্রদেশ (উপন্যাসের পটভূমি) নয়, যে কোনও দিন যে কোনও দেশে এমন ঘটনা ঘটতে পারে! ভার্গাস লোসা তাঁর শ্লেষসূচক বাক্যে হয়তো-বা বলবেন– ‘ওসব কল্পকাহিনিতে ঘটে। মিথ্যে করে লেখা!’ কিন্তু অতি প্রজ্ঞাবান এই লেখক যেন বারবার ইঙ্গিত দিচ্ছেন সেই একটি বিষয়ের, যা তিনি নোবেল-ভাষণেও উল্লেখ করে গিয়েছেন– ‘অবিশ্বাস্য অস্তিত্ব যেন-বা নিদারুণ এক মুহূর্ত, যখন কোনও সুপ্রাচীন বিশ্বাসের জোরে ঈশ্বরকে একইসঙ্গে চিরন্তন এবং নশ্বর বলে মনে হতে পারে। এই অস্তিত্বটি আমাদের জীবনের সবরকম অসঙ্গতির উৎস, যা বিদ্রোহ করতে প্ররোচিত করে।’

দীর্ঘকাল ধরে পর্তুগিজ শাসনে থাকা ব্রেজিলের উপন্যাস-কথিত ওই অঞ্চলের সমস্ত চিনির খামারের দখল ছিল পর্তুগিজদের। স্থানীয় লোকেরা বংশানুক্রমে ক্রীতদাস হয়ে সেসব খামারে কাজ করত। বিরাট এক অর্থনীতির মন্দা এলে যখন ক্ষমতার বদল অবশ্যম্ভাবী, দেবদূতের মতো জনৈক ব্যক্তির আকস্মিক আবির্ভাব হল। সে বলল, পৃথিবীর শেষতম দিনটি আজ সমাগত। তোমরা আমাকে সাহায্য করো। আমি রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে এদেশে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করব। ব্যস, শুরু হয়ে গেল ধুন্ধুমার লড়াই!

পৃথিবীর শেষতম দিন, বা ধর্মতত্ত্ব অনুসারে ‘অ্যাপোক্যালিপ্স’ ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলছে– এমন সাংঘাতিক কথা মুখে একটিবার উচ্চারণ না-করেও, পৃথিবীতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কতদূর তার সাফল্য কিংবা স্থায়িত্ব– সেই প্রসঙ্গে প্রবেশ না-করেও বলা চলে, অস্তিত্বে এক ‘অবিশ্বাস্য’ বাস্তবতার বোধ কাজ না-করলে সহজে পৃথিবীর ‘শেষ দিন’-কে অনুভব করা যায় না। ব্রাজিল, তথা ল্যাটিন-আমেরিকার মানুষের শত শত বছরের সারল্য এবং অজ্ঞতার নিরিখে যা হয়তো বাস্তব। তাই ‘ল্যাটিন আমেরিকান বুম’ বা সাহিত্যের মহাজগতে ল্যাটিন-আমেরিকার কৃত লেখকদের উত্থানের শিকড়ে রয়েছে মহাদেশব্যাপী ধর্মসংক্রান্ত প্রাচীন বিশ্বাস এবং সংস্কার, নানা সময়ের অজস্র অর্থনৈতিক মন্দা, খরা, বন্যা, ভূমিকম্প, দারিদ্র, এবং উপনিবেশকের দিকে অভিযোগের সবক’টি আঙুল উঁচিয়ে রেখে দুপুরে সিয়েস্তা বা ভাতঘুম। সাহিত্য এই অন্ধকার অস্তিত্ব এবং সহজাত অলসতা থেকে তাদের একদিন টেনে বের করে আনবে– হয়তো আশা করেছিলেন লোসা। কিন্তু মহাদেশের সামগ্রিক চেতনায় যে বিপুল নৈরাশ্যবাদ, যার থেকে মুক্তি পেতে বা সাময়িক ভুলে থাকতে জনপ্রিয় টিভি-সিরিজ, কোটি টাকার বিজ্ঞাপন পাওয়া ফুটবল ম্যাচ, বছরভর রকমারি কার্নিভাল নিয়ে মেতে থাকা মানুষ ল্যাটিন-আমেরিকার সাহিত্যের ইউনিক সেলিং প্রপোজিশন– ম্যাজিক-এর চেয়েও বড় ম্যাজিকের প্রত্যাশায় বেঁচে থাকে। অর্থাৎ সাহিত্যের মিথ্যেগুলো যদি কোনওভাবে জীবনের জন্য সত্যি হয়ে ওঠে।

লোসা তাঁর সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে ‘মিথ্যের সত্যি হয়ে যাওয়ার’ সম্ভাবনাগুলোকে বারবার পরীক্ষানিরীক্ষা করে গিয়েছেন। ল্যাটিন আমেরিকার অধিকাংশ লেখকের মতো তিনিও অতিরিক্ত সক্রিয় ছিলেন রাজনীতির জগতে। প্রথম জীবনে বামপন্থী আন্দোলনে যুক্ত থাকলেও, বামপন্থার সঙ্গে তাঁর বিরোধ ঘটে কিউবার বিপ্লবের পর। দক্ষিণপন্থী পার্টিগুলোর সঙ্গে বরং পরবর্তীকালে সংযোগ ছিল দৃঢ়। একবার প্রেসিডেন্ট পদেও দাঁড়িয়েছিলেন, নির্বাচিত হননি। তাঁর উপন্যাস এবং অজস্র প্রবন্ধ যদিও বাম-দক্ষিণ নির্বিশেষে সকলের চোখে অমূল্য রত্ন। অকাট্য বিশ্লেষণ-ক্ষমতা, সুগভীর প্রজ্ঞা, সেইসঙ্গে তীব্র শ্লেষ তাঁর রচনাবলিকে বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারের চিরন্তন করে তুলেছে সেই প্রথম উপন্যাস থেকেই। ২০০১ সালে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর বিতর্কিত উপন্যাস ‘দ্য ফিস্ট অফ দ্য গোট’, যেখানে তিনি চিত্রিত করেন– অতি সাধারণ নাগরিক থেকে শুরু করে, অন্ধকার জগতের মাদক পাচারকারী, রাশভারী সেনাপ্রধান, সুযোগ পেলে সকলেই স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে চাইছে। চরিত্রের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে বিকারগ্রস্ত যৌনাচার, প্রচণ্ড হিংসা এবং অহং। ল্যাটিন আমেরিকার বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সরাসরি অভিযোগ করেছিলেন, লোসা নাকি এই উপন্যাসের মাধ্যমে তাঁদের চরিত্রহনন করেছেন। লোসার জবাব ছিল– সব কিছুর পরেও এটি হচ্ছে কল্পকাহিনি। তাই আমার স্বাধীনতা রয়েছে কাহিনি এবং সংশ্লিষ্ট চরিত্রের চলনে। কে না জানে, কল্পকাহিনি সত্যি হয় না। সত্যির মতো দেখতে পালিশ করা মিথ্যে!

‘সত্যির মতো দেখতে’ অপূর্ব এক মিথ্যের জগত তিনি নির্মাণ করেন ‘আন্ট য়ুলিয়া অ্যান্ড দ্য স্ক্রিপ্টরাইটার’ (১৯৭৭) নামে ছোট উপন্যাসটিতে। ভার্গাস লোসা তাঁর প্রথম জীবনে এক রেডিও-স্টেশনে শ্রুতিনাটকের চিত্রনাট্য লেখার কাজ করতেন। সেই সময়ে তাঁর আপন কাকিমার ছোট বোন বিবাহবিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁদের বাড়িতে আসেন। সেই মহিলার প্রেমে পড়েন সদ্যতরুণ লোসা। যাকে পরবর্তীকালে বিবাহ করেছিলেন তিনি। তিনিই তাঁর প্রথম স্ত্রী, য়ুলিয়া উরকোয়েন্দি। অতি সাধারণ এহেন সত্যির ওপর যে ‘পালিশ করা মিথ্যে’ বা কাহিনির অবিশ্বাস্য বুনোট তিনি নির্মাণ করেন, সেটি প্রমাণ করে লোসার সাহিত্যের মহত্ব। দেখা যায়, সেই তরুণ চিত্রনাট্যকারের লেখা কাহিনিগুলো বড্ড নরম এবং ঘরোয়া। শ্রোতারা চাইছেন উত্তেজনা, জাদুকরী, বা আরও কিছু। তখন সেই সময়কার বলিভিয়ার শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকারের লেখাগুলোকে অনেক টাকা রয়ালটি দিয়ে কেনা হয়, এবং অচিরে শ্রুতিনাটকের অনুষ্ঠান আবার জনপ্রিয় হতে শুরু করে। এদিকে সেই তরুণ চিত্রনাট্যকার পিছিয়ে পড়তে থাকে তার জীবনে। একলা হয়ে যেতে থাকে। সে অনুভব করে, তার জীবনটাও ওই বলিভিয়ার মহৎ চিত্রনাট্যকারের লেখনীতে জন্ম নেওয়া উদ্ভট চরিত্রগুলোর মতো হয়ে যাচ্ছে। সেসব চরিত্রের মতো সেও হয়তো অজান্তে– অস্বাভাবিকতা, উদ্ভটরস কিংবা ম্যাজিকের প্রত্যাশা করে ফেলছে। প্রায় অনেকটাই তাঁর ব্যক্তিগত জীবননির্ভর এই উপন্যাস বিশ্বসাহিত্যের একটি বিস্ময় হয়ে বেঁচে থাকবে।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved