ব্যক্তিগতভাবে খুঁজে পেতে যা দেখা গেল, অলংকরণ রণেন আয়ন দত্ত খুব যে করেছেন তা নয়, বিভিন্ন বিজ্ঞাপনী সংস্থায় নানা সময় প্রবল ব্যস্ততার মধ্যে যেটুকু করতে তিনি পেরেছেন, তাদের সময়সীমাও হয়তো বা গত শতকের পাঁচের দশকের গোড়া থেকে ছয়ের দশকের সূত্রপাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আর সে সময় লেখার শেষে চিত্রশিল্পীর নামোল্লেখ দূরে থাকুক, সূচিপত্রের শেষে কোনও দুর্গম কোণেও তাঁদের উল্লেখ থাকত না, একটি-দু’টি বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া।

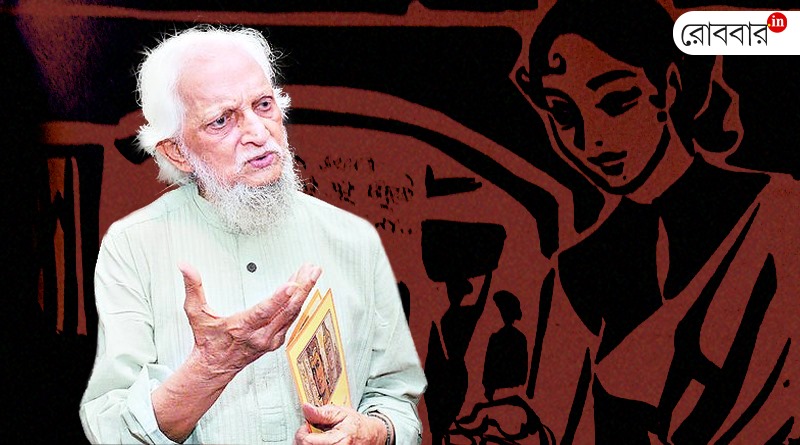

রণেন আয়ন দত্ত দীর্ঘজীবী হয়েছিলেন।

অথচ কী আশ্চর্য, তাঁর এতদিনের জীবনের সঞ্চিত কাজের সামান্যতম উদাহরণ পেতে গেলেও আমাদের হাতড়ে বেড়াতে হয়! বোরোলীন-এর বিজ্ঞাপন-এঁকেই-পরিচিত– এই স্বল্প অভিজ্ঞানে তাঁকে আর কতটুকুই বা আন্দাজ করা সম্ভব! এত যে বিজ্ঞাপন আঁকলেন তিনি, এত বইয়ের আশ্চর্য সব প্রচ্ছদ তৈরি করলেন, বিভিন্ন সময়ে আঁকলেন জনপ্রিয় ছায়াছবির জন্য বহু বিচিত্র পোস্টার– সেসবের সম্পূর্ণ হদিশ তাঁর জীবদ্দশাতেই পাওয়া গেল না! এখন মৃত্যুর পর যদি কেউ উৎসাহী হয়ে ব্যক্তিগতভাবে প্রিয় শিল্পীর কাজের একটি সংগ্রহ নিজের কাছে রাখতেই চান, কী করে আর তা করা সম্ভব?

জীবনের শেষ পর্বে একটি-দু’টি সাক্ষাৎকার, অসমাপ্ত ধারাবাহিক আত্মজীবনী যা বাধ্যত শেষ হয়ে গিয়েছে কোনও-না-কোনও মোক্ষম জায়গায়– এছাড়া তাঁকে জানার এখন আর কোনও উপায় নেই। বিশেষজ্ঞরা অবশ্যই ব্যতিক্রম। এবং সেই অর্থে মাখন দত্তগুপ্ত, সমর ঘোষ, ও.সি. গাঙ্গুলি, অন্নদা মুন্সী– হাজার হাতড়েও এঁদের কাজের সম্বন্ধে মোটামুটি স্বচ্ছ একটি ধারণা তৈরি করা, সম্ভাবনার গণ্ডি পেরিয়ে, প্রায় অসম্ভব! অথচ গত শতাব্দীর চার-পাঁচ-ছয়ের দশকে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত ঔৎকর্ষ দিয়ে বাংলা বিজ্ঞাপনকে তাঁরা এমন অবিশ্বাস্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছিলেন যে, ব্যতিক্রমকেই তখন প্রায় ‘বিধি’ বলে মনে হতে শুরু করেছিল। সেই সময়ের পত্র-পত্রিকার বিজ্ঞাপনী পৃষ্ঠায় সঞ্চিত হয়ে আছে সেই আনন্দের বিপুল উৎস। বিজ্ঞাপিত পণ্যটি ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হয়েছে হয়তো বা, তাদের নামও অধুনা বিস্মৃত– বিজ্ঞাপনগুলি কিন্তু কেবলমাত্র শৈল্পিক দক্ষতা এবং প্রবল কল্পনাশক্তির কারণে ধ্রুপদী শিল্প থেকে খুব একটা পশ্চাদপদ ছিল না।

একটি কথা এখানে জানিয়ে রাখার প্রয়োজন মনে করছি। বর্তমান নিবন্ধকার কোনও অর্থেই ‘শিল্প সমালোচক’ নন, প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণী মানস অথবা প্রথাসিদ্ধ শিক্ষা কোনওটাই তাঁর নেই। কিন্তু একথাও তো ফেলে দেওয়ার মতো নয় যে, পত্রপত্রিকার পাতায় যা প্রকাশিত হয়, গল্প থেকে ধারাবাহিক উপন্যাস, কবিতা থেকে প্রবন্ধ আর তাঁর অলংকরণ–তা বোঝার জন্য, অনুধাবন থেকে উপভোগ করার জন্য এবং মুগ্ধ বা বীতস্পৃহ হওয়ার জন্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কেবল সাধারণ ধারণাই যথেষ্ট। সেই ধারণাসঞ্জাত মুগ্ধতাবোধ থেকেই তো রণেন আয়ন দত্তের ‘বোরােলীন’ বিজ্ঞাপনের স্মৃতি আজ বঙ্গীয় চেতনার অঙ্গীভূত হয়ে রয়েছে। আর সেই মুগ্ধতাজনিত হতাশা থেকেই তো যা-চিরকালের-মতো-হারিয়ে-গেল, কিন্তু-ফিরে-দেখতে-পারলে-ভালো-লাগত ধরনের চিন্তার উদয়।

বিজ্ঞাপনগুলিকে অঙ্কনশৈলী থেকে বিশ্লেষণ করে শিল্পীদের পৃথকভাবে চিহ্নিতকরণের কাজটা প্রশিক্ষিত গবেষকদের হাতে ছেড়ে দেওয়া যায়। রণেন আয়ন বা আরও অনেকেই যেসব অসামান্য প্রচ্ছদ এঁকে গিয়েছেন একদা, দিনের পর দিন, নিবিড় দক্ষতা এবং নিখাদ ভালোবাসা দিয়ে, কোনও-না-কোনও শুভক্ষণে পুরনো বইয়ের গাদা করা পাঁজার মধ্যে তার একটি-দু’টি উদাহরণ আমাদের হস্তগত হতে পারে। ‘তিতাস’-এর রণেন আয়ন-কৃত ধ্রুপদী প্রচ্ছদটির প্রশংসা আজও কি আমাদের মুখে মুখে ফেরে না? মুগ্ধতার মাত্রা আরও বেড়ে যায় তাতে। যে দেবদুর্লভ ক্ষমতার অধিকারী হয়ে সিনেমার পোস্টার এঁকে একদা অযুত বাঙালি দর্শককে শিহরিত করা হয়েছিল। সংগ্রাহকদের কাছে তার কিছু নিদর্শন হয়তো এখনও রয়ে গেছে। পুরনো পত্র-পত্রিকার পীত থেকে ক্রমশ বিবর্ণ হয়ে যাওয়া ভঙ্গুর পৃষ্ঠায় এঁদের অলংকরণের যেসব নিদর্শন কমবেশি ছ’-সাত দশক পরে এখনও প্রাচীন গ্রন্থাগারে লভ্য– সেগুলির যতটা সম্ভব পুনরুদ্ধার আমাদের অবিলম্বে করণীয়। একবার বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেলে আর রণেন আয়ন দত্ত বা তাঁর মতো আরও অনেককেই আমরা চিরকালের মতো হারিয়ে ফেলব। সুচারুভাবে সংরক্ষিত হয়েছে, এমন স্বল্পসংখ্যক ব্যতিক্রম তো আছেই, কিন্তু তা যথেষ্ট নয়!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

আরও পড়ুন: কাজ দেখে মুগ্ধ ইন্দিরা গান্ধী আলাপ করেছিলেন রণেন আয়ন দত্তর সঙ্গে

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ব্যক্তিগতভাবে খুঁজে পেতে যা দেখা গেল, অলংকরণ রণেন আয়ন দত্ত খুব যে করেছেন তা নয়, বিভিন্ন বিজ্ঞাপনী সংস্থায় নানা সময় প্রবল ব্যস্ততার মধ্যে যেটুকু করতে তিনি পেরেছেন, তাদের সময়সীমাও হয়তো বা গত শতকের পাঁচের দশকের গোড়া থেকে ছয়ের দশকের সূত্রপাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আর সে সময় লেখার শেষে চিত্রশিল্পীর নামোল্লেখ দূরে থাকুক, সূচিপত্রের শেষে কোনও দুর্গম কোণেও তাঁদের উল্লেখ থাকত না, একটি-দু’টি বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া। সুতরাং ছবির কোনও প্রান্তে সংক্ষিপ্ত চিহ্ন অথবা নামের আদ্যাক্ষর দেখে চিনে নিতে হত ইনি কালীকিঙ্কর ঘোষ দস্তিদার, ইনি মাখন দত্তগুপ্ত, ইনি সুধীর মৈত্র, ইনি সমীর সরকার, ইনি রণেন আয়ন, ইনি অহিভূষণ মালিক, ইনি! ইনি!! ইনি!!! দেখতে দেখতে, খুঁজতে খুঁজতে, পাঠকের চোখে শিল্পীর ধরনটুকু বসে যেত, সামান্য একটি আঁচড়, হয়তো বা প্রত্যাশিত স্থানে সাদা-কালোর কিছু ব্যবহার, মোটা তুলি বা সরু কলমের প্রয়োগ দেখেই, হয়তো বা চিত্রায়িত চরিত্রগুলির সংস্থান থেকে পরিচিতির আভাস পাওয়া যেত ‘অদীক্ষিত’ কিন্তু ভাললাগা চোখে।

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

আরও পড়ুন: রণেনদার বিজ্ঞাপনের ছবিতে ছিল ইতিহাসের সাক্ষ্য

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

এই সংক্ষিপ্ত লেখায় তাই রণেন আয়ন দত্তর এলোমেলোভাবে নির্বাচিত, অধুনাবিস্মৃত কিন্তু অবশ্যউল্লেখ্য কিছু অলংকরণের কথা বিনীতভাবে মনে করানো হবে। উল্লেখ মাত্র, কারণ আরও অনেক কিছুর মতোই ছবিই হোক বা অলংকরণ– তার কোনও নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা-দেওয়া অনুচিত, হয়তো বা অসম্ভবও। ১৯২৭ সালে জন্ম রণেন আয়নের, ১৯৫২-তে তাঁর বয়স মাত্র পঁচিশ। সারাজীবন ভারতের প্রধানতম বিজ্ঞাপন সংস্থাগুলিতে কাজ করেছেন তিনি, শীর্ষতম পদে আসীন হয়েছেন। পঁচিশ বছর বয়সেও তিনি আর্টকলেজ ফেরত, বিজ্ঞাপন সংস্থারই শিল্পী। ১৩৫৯ সালের শারদীয় ‘দেশ’ পত্রিকায় মনোজ বসুর ‘সীমান্ত’ গল্পের শিরোনামচিত্রটি তাঁর আঁকা, গল্পে আর কোনও ছবি নেই। বস্তুত এই সংখ্যাটিতে আর যাঁরা ছবি আঁকছেন বিভিন্ন লেখার সঙ্গে– কালীকিঙ্কর ঘোষ দস্তিদার, রেবতীভূষণ ঘোষ বা অহিভূষণ মালিক– বর্ণময় সেই শিল্পীদের ছবির মধ্যে এই ছবিটি তেমন উল্লেখযোগ্য কিছুই নয়। শক্তপোক্ত একজন পুরুষের আবক্ষ চিত্রায়ণ। কালীকিঙ্কর ঘোষ দস্তিদার তো বটেই, তুলি-কালি-কলমে আলো-ছায়ার আশ্চর্য জাদু যাঁর ছবির বৈশিষ্ট্য। অহিভূষণ মালিকও তখন কেবল হাস্যরসম্পৃক্ত ছবিই আঁকেন না, বিশেষ করে দর্পিত-হিংস্র-ভীরু-ঈর্ষাপরায়ণ মুখের সচিত্রকরণে, তাঁর দক্ষতা প্রশ্নাতীত, গৌরকিশোর ঘোষের যে গল্পগুলি পরবর্তীকালে তাঁর ‘চেনামুখ’ (আরও পরে সাগিনা মাহাতো) বইয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, তার অলংকরণ সেই দক্ষতার পরিচায়ক।

প্রাথমিক জড়তা কেটে গেল পরের বছরই। অবশ্য ১৯৫২ সালই প্রথম– এই ধরনের কোনও স্থির ঘোষণায় উপনীত না হয়েও বলা যায়– এগুলি হয়তো-বা তাঁর প্রথম দিকেরই কাজ। ১৯৫৩ সালের ‘Hindusthan Standard Puja Annual’-এ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘পয়লা নম্বর’ গল্পের অনুবাদ করেন জিতেন সেন। ‘House Number One’ নামের সেই অনুবাদের জন্য তিনটি ছবি আঁকেন রণেন আয়ন দত্ত, যার পরিচিতি চিত্রটিই গল্পের প্রাথমিক ধারণা নির্মাণে রীতিমতো সহায়ক। প্রাসাদোপম বাড়ির গাড়িবারান্দায় দাঁড়ানো ঘোড়ার গাড়িটির সামনে মূল ফটকের ইঙ্গিত, যেখানে House Number One বাক্যটি নামফলকের ওপরে খোদাই করা। সরু কলমের আঁচড় এবং মোটা তুলির টানের সুষ্ঠু অনুপাতে ছবিটি আকর্ষক। যেমন আকর্ষক দ্বিতীয় ছবির যুবতী নারীর উপবিষ্ট মূর্তি। দৃঢ় আত্মবিশ্বাসী অঙ্কন, মেয়েটির চোখের চাহনিতে সেই মায়া, যা পরবর্তীকালে আমরা বিজ্ঞাপনের জন্য আঁকা তাঁর অজস্র ছবির মেয়েদের চোখে দেখে এসেছি এবং মুগ্ধ হয়েছি।

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

আরও পড়ুন: রণেন আয়ন দত্তর বাড়ি থেকে রাত দুটোয় ছবি নিয়ে বেপাত্তা হয়েছিলেন বসন্ত চৌধুরী

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

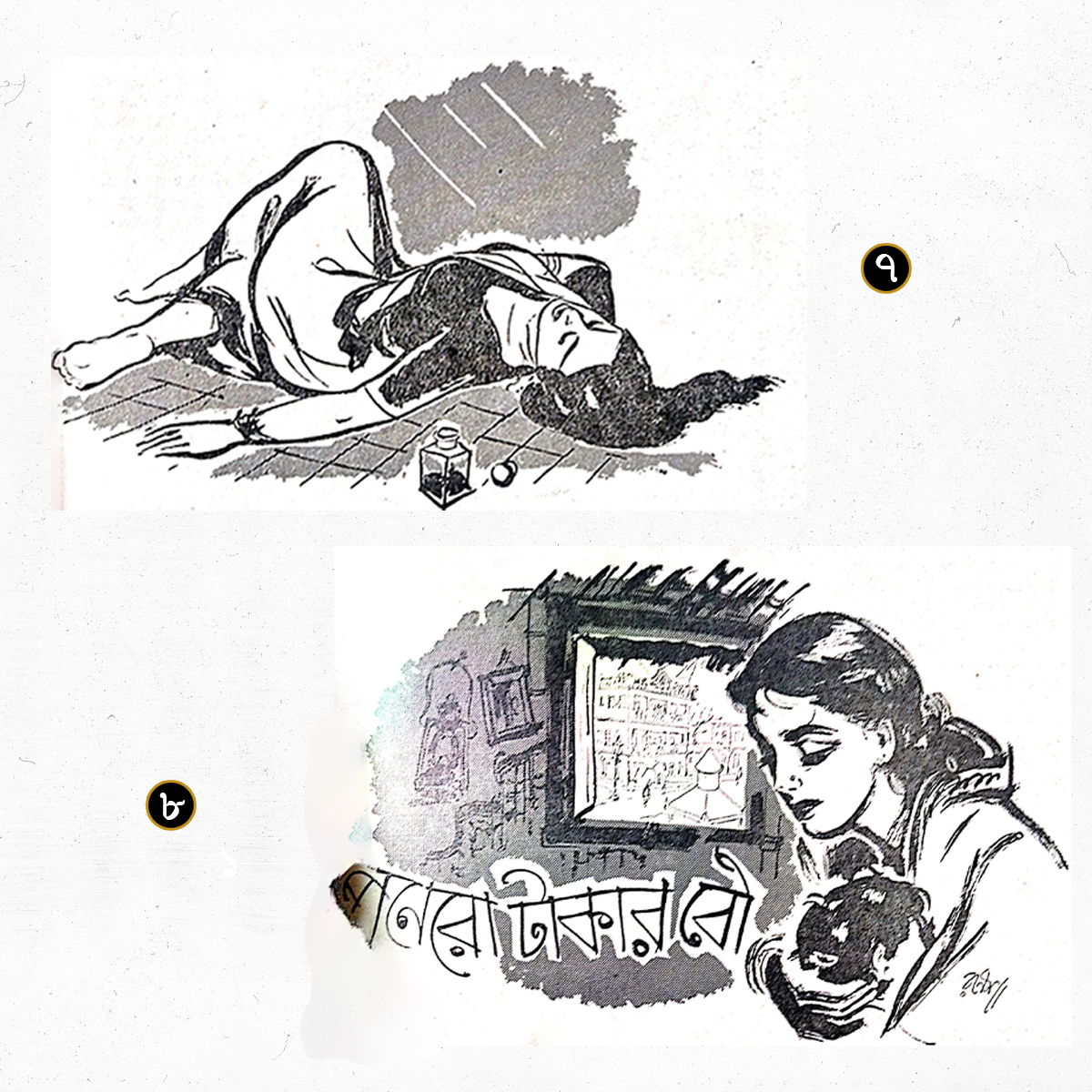

সেই মেয়েই যেন ভিন্ন বিভঙ্গে ফিরে আসে সে বছরেরই শারদীয়া ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’য় (১৩৬০) প্রকাশিত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প ‘মারীচ’-এর তৃতীয় ছবিতে। সেই মেয়ে, যার উনিশ বছরের শরীরে তিন বছরের মস্তিষ্ক। বাসমতী নামের যে মেয়েটি হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড খেয়ে আত্মহত্যা করে। টেনিদার গল্প বা ‘তপন চরিত’ অথবা ‘সুনন্দর জার্নাল’ পড়ে বোঝা যায় না বছরের পর বছর ধরে কী দুঃসহ সব নিষ্ঠুর গল্প লিখে গিয়েছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়!

সন্তোষকুমার ঘোষের ‘পনেরো টাকার বৌ’ গল্পের ছবিতেও অশ্রুমুখী নারীমূর্তি জানলার বাইরে দিয়ে দেখা সরু কলমের টানে শহরের ইঙ্গিত। ভেতরের অন্ধকার এবং বাইরের আলোর চমকপ্রদ বৈপরীত্য প্রয়োজনীয় নাটকীয়তা এনে দিয়েছে ছবিতে।

এই বিশেষ শারদীয়া সংখ্যার সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত সংযোজন। এই সংখ্যায় পরশুরামের ‘পঞ্চপ্রিয়া পাঞ্চালী’ গল্পের ছবি এঁকেছেন সত্যজিৎ রায়। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘চিড়িয়াখানা’ উপন্যাসের সচিত্রকরণে পুষ্টকায় ব্যোমকেশ এবং সংযত অজিত। বইয়ে ছবি এঁকেছেন কালীকিঙ্কর ঘোষ দস্তিদার, সমীর সরকার, রঘুনাথ গোস্বামী, মাখন দত্তগুপ্ত এবং অহিভূষণ মালিক।

এর চার বছর পর, ১৯৫৭ সালের শারদীয়া ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’য় (১৩৬৪) শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহুপরিচিত ‘মায়া-কুরঙ্গী’ গল্পের জন্য যে দু’টি ছবি আছে, সেখানেও কালির ঘনত্ব বাড়িয়ে কমিয়ে প্রেক্ষিত চিহ্নিতকরণের কাজটি হয়েছে। এখানে দূরত্ব, বলা বাহুল্য, ভৌগোলিক নয়, দু’টি কালের– অতীত এবং বর্তমান।

ওই একই সংখ্যায় সমরেশ বসুর ‘আরোগ্য’ গল্পের নামচিত্রটিতে ভগ্নপ্রায় ইট বেরনো দোতলা বাড়ির নড়বড়ে বারান্দায় নারী-পুরুষের আবছায়া মূর্তি প্রয়োজনীয় বিভ্রম সৃষ্টিতে মায়াবী। ভাঙা দেওয়ালের ওপর গল্পের শরীর মুদ্রিত, গল্প যেন সোজা বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেছে। এই সংখ্যায় শিল্পীদের মধ্যে অভিনব সংযোজন দেবব্রত মুখোপাধ্যায়।

সুভো ঠাকুর সম্পাদিত বহু-আলোচিত ‘সুন্দরম’ পত্রিকায় রণেন আয়নের ছবি বিস্তারের সুযোগ পেল। বিভিন্ন সংখ্যায় ‘অঙ্গসজ্জা ও চিত্রায়ণ’ তাঁর হয়তো বা এই প্রথম ছবির কোণে সংক্ষিপ্ত স্বাক্ষর দেখে শিল্পীকে চিনে নেওয়া নয়, আলাদা মর্যাদায় তাঁর নাম ছাপা হল। হয়তো বা শিল্প বিষয়ক পত্রিকা বলেই এই ব্যতিক্রম। পত্রিকার চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৩৬৬ (১৯৫৯)-এ সুভো ঠাকুরের লেখা ‘কোলকাতার শিল্পী ও কায়রোর প্রত্নতাত্ত্বিক সংবাদ’-এ সরু কলমে আঁকা আটটি ছবিতে আবছা কৌতূকের ছোঁয়া। আবার ততটাও নয়, যাতে কার্টুনধর্মিতা প্রবলতর হয়ে ওঠে। কিন্তু ওই সংখ্যাতেই আরতি ঠাকুরের ‘লুইতর পারে’ উপন্যাসের ৭টি ছবিতে রণেন আয়ন তাঁর শিল্পসিদ্ধির তুঙ্গবিন্দু স্পর্শ করেছেন, নির্দ্বিধায় সেকথা বলা যায়। বিভিন্ন রঙের পাতায় ছাপা পাতাজোড়া ছবিতে দৃঢ়তা এবং লাবণ্য, আলো এবং ছায়ার মনোমুগ্ধকর সমন্বয়। অনস্বীকার্য মুদ্রণসৌকর্য ছবিগুলিকে চোখ-ধাঁধানো করে তুলেছে। তাঁর অলংকরণ সম্বন্ধে আগ্রহী যে কোনও পাঠকের এই ছবিগুলি সরাসরি পত্রিকার পাতায় দেখা প্রয়োজন।

১৯৬০-এ ‘সুন্দরম’, চতুর্থ বর্ষ, তৃতীয়-দ্বাদশ সংখ্যা (১৩৬৭) -তে দিলীপ মিত্রর গল্প ‘আলোর কান্না’র জন্য আঁকা ছবিতে শিল্পীর স্টুডিও অভাবনীয় ডিটেলের ঐশ্বর্যে ঝলমলে। পঞ্চম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় (১৩৬৭) ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের সদস্য হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘প্রাচীন ভারতে চিত্রচর্চা’ প্রবন্ধে সেই সুপরিচিত কলম আর কালির ব্যবহার। সেই সঙ্গে নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক যুগ নির্ধারণ করার জন্য পোশাক, আসবাব, শিরস্ত্রাণে উদ্দিষ্ট সময়ের নির্ভুল চিহ্ন।

এরপর পত্র-পত্রিকার অলংকরণ বা প্রচ্ছদনির্মাণে রণেন আয়ন ক্রমশ বিরলদর্শন হয়ে পড়তে থাকেন। ১৯৭০-এর শারদীয়া ‘দেশ’ (১৩৭৭)-এর বর্ণময় প্রচ্ছদে পত্রিকার নামাঙ্কনে পাখির অনুষঙ্গ এবং নীচে নৌকায় দুর্গাপ্রতিমা মনের মধ্যে শারদীয় আহ্লাদ ঘনিয়ে তোলে। প্রকাশের সাড়ে পাঁচ দশক পরেও জীর্ণ প্রচ্ছদে সেই আনন্দ অপরিবর্তিত। অথবা ‘চতুরঙ্গ’ পত্রিকা পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে একের পর এক প্রচ্ছদে বার্ধক্যেও তাঁর দৃঢ় কলমের টান এবং সংক্ষিপ্ত পরিসরে বিপুলতার আভাস আমাদের স্তম্ভিত করেছে!

রণেন আয়ন দত্ত দীর্ঘজীবী হয়েছিলেন। তাঁর জীবদ্দশায় সম্ভব হয়নি। আজ প্রাথমিক শোকের উচ্ছ্বাস স্তিমিত হওয়ার পর এই দীর্ঘ সময়ে যা করে ওঠা হয়নি, তাঁর বা তাঁর মতো আরও অনেক শিল্পীদের সেই সব স্বল্পালোচিত কাজগুলি খুঁজে নিয়ে ভবিষ্যতের জন্য অথবা কেবল বর্তমানের আনন্দের জন্য সংরক্ষণ তাই একান্ত জরুরি। এই লেখা সেই আগামী প্রয়াসের একটি প্রাথমিক, সংক্ষিপ্ত এবং বিনীত অংশমাত্র।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved