উদ্যানপ্রিয় হল্যান্ডবাসীরা এখানেও তাদের কুঠি, বাড়ি সাজিয়েছিল বাগান দিয়ে। ফরাসি পর্যটক কোঁৎ দে মোদাভে উদ্যান নগরী চুঁচুড়া দেখে লিখেছিলেন, ‘হল্যান্ডবাসীরাই ভারতবর্ষে উদ্যান রচনার প্রবর্তক।’ গৃহসংলগ্ন সামান্য জমি পেলেই আমরা যে বাগান তৈরির ইচ্ছে করি, তা হল্যান্ডবাসীদের কাছ থেকেই আমরা শিখেছি। ভারতে বাগান বলতে বুঝতাম রাজারাজড়াদের বিশাল উদ্যান। আমাদের বাগান মানে বাড়ির পিছন দিকে ছোট ‘কিচেন গার্ডেন’। যেখানে রান্নার উপযুক্ত লেবু-লঙ্কার গাছ লাগাতাম। হল্যান্ডবাসীদের দেখাদেখি বাঙালিরাও বাড়ির সামনে বাগান নির্মাণে উদ্যোগী হয়ে ওঠে। এবং তাঁদের মতোই দেশি ফুলের পরিবর্তে বিদেশি ফুলের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে মধ্য ও উচ্চবিত্ত বাঙালি।

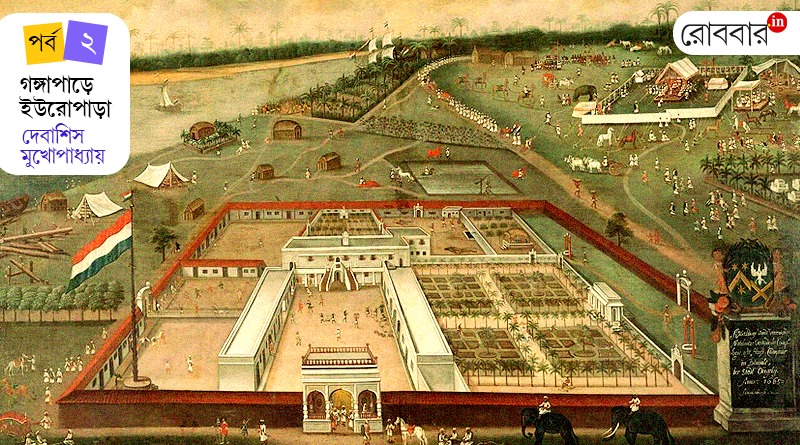

হুগলি থেকে পর্তুগিজদের যখন তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, তখন ওদের সঙ্গে হল্যান্ডের বণিকেরাও সেখানে ছিল। পর্তুগিজ ভাষায় তাদের বলা হত ‘ওলান্দেজ’, যা থেকে বাংলায় দাঁড়িয়েছে ‘ওলন্দাজ’। পর্তুগিজরা ‘এইচ’-কে ‘ও’ উচ্চারণ করতেন, তাই হল্যান্ড থেকে ওলান্দেজ। প্রসঙ্গত ‘ইংরেজ’ শব্দটাও পর্তুগিজ। হুগলিতে পর্তুগিজদের পতনের পর ওলন্দাজরা হুগলির দক্ষিণে চুঁচুড়ায় কুঠি নির্মাণের মনস্থ করে। এমনিতে ঢাকা, মালদহ, কালিকাপুর প্রভৃতি অঞ্চলে তারা প্রশাসনিক কেন্দ্র গড়ে তুলতে চাইলে মোগলসম্রাট অনুমতি দেন। প্রথমে তাদের কুঠি ছিল এখন যেখানে হুগলি কলেজিয়েট স্কুল। চুঁচুড়া শহরের আনুষ্ঠানিক পত্তন হয় ১৬৮৭-তে। নদীর তীরে উত্তরে কাছারিঘাট থেকে দক্ষিণে দত্তঘাট পর্যন্ত বিস্তার ছিল তাদের দুর্গ, ‘ফোর্ট গুস্তাভাস’-এর। এই দুর্গের মধ্যেই ছিল ওলন্দাজ-চুঁচুড়া। এখনকার মাদ্রাসার পিছনে এখনও রয়েছে সেই দুর্গের এক টুকরো পাঁচিল। ১৮২৪-এ এক চুক্তির ফলে সুমাত্রার পরিবর্তে চুঁচুড়া ইংরেজদের অধিকারে আসে। ১৮২৫-এ ওই দুর্গ ভেঙে তারই ইট-কাঠ দিয়ে তৈরি হয় ব্যারাক। ওই ব্যারাকে একসঙ্গে হাজারের বেশি সৈন্য থাকত বলে শোনা যায়। বর্তমানে এটি আদালত ভবন।

ওলন্দাজ গভর্নরের আবাসটিও ছিল দুর্গের মধ্যে। আদি বাড়িটির ভিতের ওপর নতুন করে বর্তমানে বাড়িটি নির্মাণ করেন ডাচ গভর্নর সিটেমান। ১৭৪৪-এ নির্মিত ভবনটি এখন বর্ধমান বিভাগের কমিশনারের সরকারি বাংলো। এই বাড়িটাই এক সময়ের ভারতের দীর্ঘতম বাড়ি বলে স্বীকৃত ছিল। গভর্নরের বাড়ির দক্ষিণে বর্তমান সার্কিট হাউসটি ব্রিটিশ আমলে তৈরি। গভর্নর ভবনের সামনে ছিল বিরাট মাঠ, যা ‘কুঠির মাঠ’ বলে এখনও পরিচিত। দুর্গের এলাকার মধ্যেই ১৭৪২-এ একটি উপাসনালয় নির্মিত হয়। ১৭৬৭-তে এটিকে নতুন করে গড়ে তোলার পর, তখনকার গভর্নর এর চূড়া ও ঘণ্টাঘর তৈরি করান। ওই ঘণ্টা জন্যই পাশের নদীর ঘাটটি ‘ঘণ্টাঘাট’ নামে পরিচিত। ১৮৬৪-র ঝড়ে গির্জার চূড়াটি ভেঙে যায়। ১৯৮৬ সালে ওই গুরুত্বপূর্ণ প্রাচীন স্থাপত্য কীর্তিটি ভেঙে ফেলা হয়। এখন সেখানে মহসিন কলেজের গবেষণাগার। ঘণ্টা ঘাটের দক্ষিণে এখনও রয়েছে আর একটি ডাচ স্থাপত্যশৈলীর নিদর্শন। ১৮০৩ সালে বাড়িটি নির্মাণ করেছিলেন এক সাধারণ ফরাসি সৈনিক, পিয়েরে ফুলিয়ের। দৌলতরাও সিন্ধিয়ার অধীনে কর্মরত এই সামরিক কর্মচারীটি কালক্রমে আলিগড়ের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে উঠেছিলেন। প্রচুর অর্থ উপার্জন করে চুঁচুড়ায় ফিরে এসে এই সুদৃশ্য বাড়িটি নির্মাণ করেন। স্থানীয় অঞ্চলে তিনি পরিচিত ছিলেন ‘পেরন সাহেব’ নামে। ১৮৩৬-এ বাড়িটিতেই চালু হয় হুগলি কলেজ।

……………………………………………………………………………….

গঙ্গাপাড়ে ইউরোপাড়া প্রথম পর্ব: মোগল বনাম পর্তুগিজদের দেড় মাসের যুদ্ধে হুগলি পরিণত হয়েছিল ধ্বংসস্তূপে

……………………………………………………………………………….

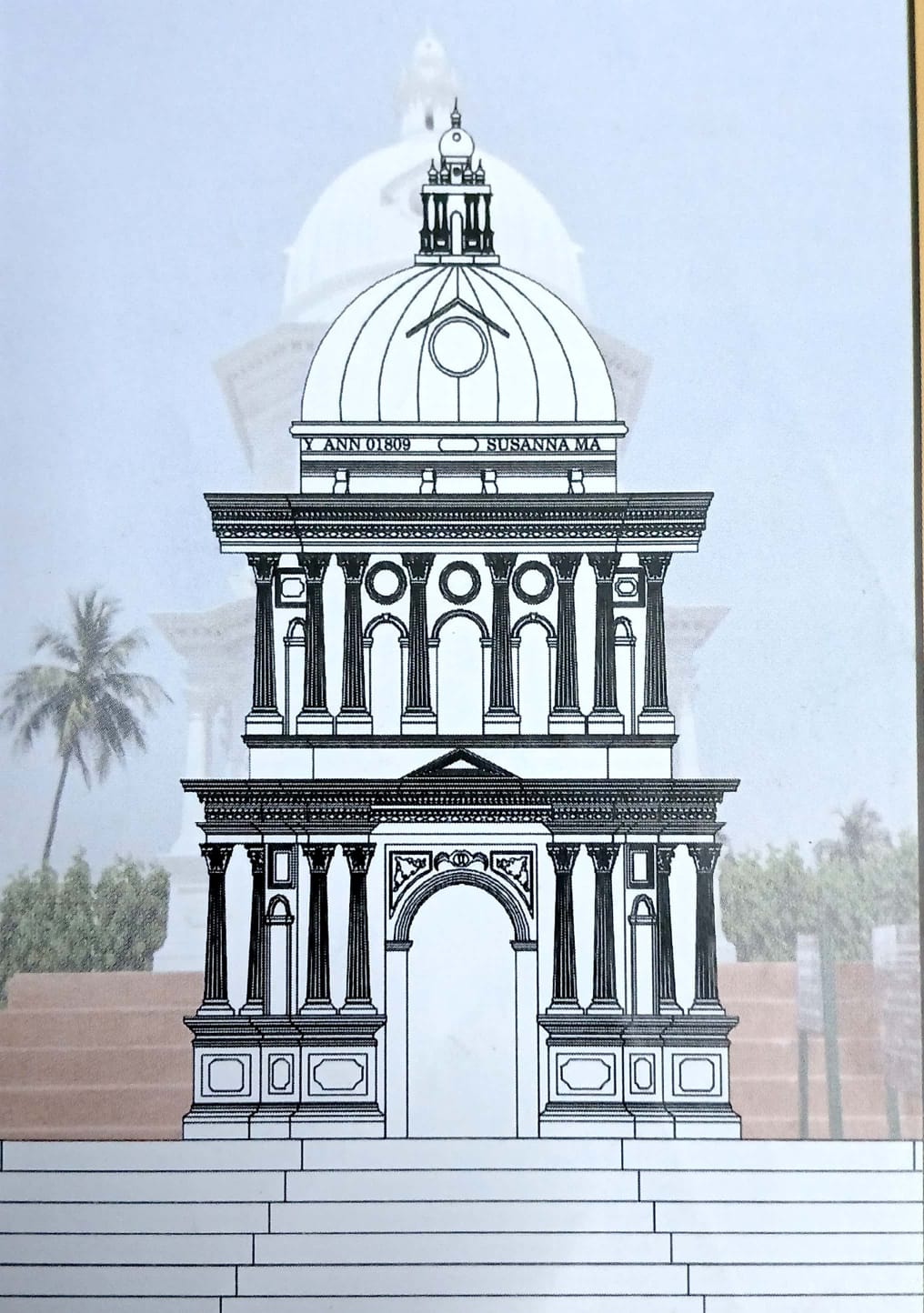

চুঁচুড়ায় সমাধিক্ষেত্রটিও বেশ প্রাচীন। ১৭৫৪ সালে ডাচ গভর্নর লুই ভিল্লেফার্ট এটি প্রতিষ্ঠা করেন। ওলন্দাজ গভর্নর ছাড়াও পরবর্তীকালে ইংরেজ উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের জন্যেও এটি ব্যবহার করা হয়েছিল। সমাধিক্ষেত্রের স্থাপত্য মূল্যের কথা নতুন করে বলার প্রয়োজন হয় না। এই সমাধিক্ষেত্রের মধ্যেই রয়েছে একটি সুউচ্চ পিরামিডাকৃতির ভগ্নপ্রায় সমাধি। সমাধিগুলির রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অবিলম্বে প্রয়োজন যাবতীয় ফলকে উল্লিখিত নাম, জন্ম-মৃত্যুর তারিখগুলির তালিকাভুক্ত করে রাখা। তথ্য হিসেবে এগুলির প্রয়োজন অসীম। ডাচদের আর একটি প্রাচীন বিরল চরিত্রের মনুমেন্ট দেখা যায় জি টি রোডের পাশে। ‘সাত বিবির গোর’ নামে পরিচিত মনুমেন্টটি আসলে সুসান আন্না মারিয়া ইয়েটস নামে এক ডাচ মহিলার সমাধি। ১৮০৯-এ নির্মিত সমাধিটি ইন্দো-ডাচ স্থাপত্যের একটি সুদৃশ্য নিদর্শন। এখানকার ঘড়ি মোড়ের ‘ক্লক টাওয়ার’-টিও পরিচিত সৌধ। ইংল্যান্ডের রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডের স্মৃতিতে নির্মিত ঢালাই ইস্পাতের তৈরি ঘড়ি স্তম্ভটি সত্যিই দৃষ্টিদন্দন সৌধ।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও তখনকার রাজনৈতিক টানাপোড়েনে ওলন্দাজদের জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল। অন্তত বাংলায় ওদের রাজনৈতিক উচ্চাশা খুব একটা বড় ছিল না। স্থানীয় নবাব এবং ইংরেজ– দুই পক্ষেরই সাহায্যের আহ্বানে তারা সবসময় তাদের অক্ষমতার কথা জানিয়ে এসেছে। শুধু একবার এর অন্যথা হয়েছিল। স্থানীয় নবাব মীরজাফরের সঙ্গে এক গোপন চুক্তির ফলে স্থির হয়, বাটাভিয়া থেকে সৈন্যবাহিনী আমদানি করে যৌথ উদ্যোগে তারা ইংরেজদের উৎখাত করবে। প্রসঙ্গত চুঁচুড়ার ওলন্দাজ প্রশাসনিক ক্ষমতা ছিল বাটাভিয়ার কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের অধীনে। চুক্তির প্রমাণ না পাওয়া গেলেও ১৭৫৯-এর আগস্টে গঙ্গাবক্ষে দেখা গিয়েছিল একটি সৈন্য বোঝাই ডাচ রণতরি। ফলে যুদ্ধ! পরাজিত ওলন্দাজেরা ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হয়। এরপর থেকেই ডাচদের অবনতি শুরু হয়। ১৮২৫-এর ৭ মে চুঁচুড়া ইংরেজদের হাতে আসে।

চুঁচুড়া সম্বন্ধে আর একটি কথা অবশ্যই বলা প্রয়োজন। উদ্যানপ্রিয় হল্যান্ডবাসীরা এখানেও তাদের কুঠি, বাড়ি সাজিয়েছিল বাগান দিয়ে। ফরাসি পর্যটক কোঁৎ দে মোদাভে উদ্যান নগরী চুঁচুড়া দেখে লিখেছিলেন, ‘হল্যান্ডবাসীরাই ভারতবর্ষে উদ্যান রচনার প্রবর্তক।’ গৃহসংলগ্ন সামান্য জমি পেলেই আমরা যে বাগান তৈরির ইচ্ছে করি, তা হল্যান্ডবাসীদের কাছ থেকেই আমরা শিখেছি। ভারতে বাগান বলতে বুঝতাম রাজারাজড়াদের বিশাল উদ্যান। আমাদের বাগান মানে বাড়ির পিছন দিকে ছোট ‘কিচেন গার্ডেন’। যেখানে রান্নার উপযুক্ত লেবু-লঙ্কার গাছ লাগাতাম। হল্যান্ডবাসীদের দেখাদেখি বাঙালিরাও বাড়ির সামনে বাগান নির্মাণে উদ্যোগী হয়ে ওঠে। এবং তাঁদের মতোই দেশি ফুলের পরিবর্তে বিদেশি ফুলের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে মধ্য ও উচ্চবিত্ত বাঙালি।

আর্মেনিয়ানরাও এই শহরে থাকত তার প্রমাণ ১৬৯৫ সালে তৈরি সেন্ট জনের গির্জা। পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয়, ভারতে তৃতীয় প্রাচীনতম গির্জাটি আর্মেনীয় গির্জা নামেই পরিচিত। ইতিহাস জানাচ্ছে, পর্তুগিজদের অনুসরণ করেই বাংলায় আগমন ঘটে আর্মেনিয় বণিকদের। ওদের আগমন ঘটে শাহজাহানের আমলে, মোটামুটি ১৬৪৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ। চুঁচুড়ায় আর্মেনিয়ানদের বসতি স্থাপিত হয় মার্গার পরিবারের নেতৃত্বে। খোজা মার্গার– যিনি পরিচিত ছিলেন মার্গার অ্যাভেঞ্জিজ নামে, সেই আমলে খ্যাতনামা ছিলেন প্রভাবশালী ব্যবসায়ী ব্যক্তি রূপে। ১৬৬৭ তে ফরাসীরা যখন ‘ফ্রেঞ্চ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি’ স্থাপন করে মাদাগাস্কার থেকে ভারতবর্ষে নৌবহর প্রেরণ করছেন, তখন এই খোজা মার্গার সেই নৌবহরের অন্যতম অধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি নিশ্চয়ই বাংলা অঞ্চলটির ব্যাপারে ভালোরকম অবগত ছিলেন বলেই তাঁকে এই দায়িত্বে বহাল করা হয়েছিল বলে অনুমান। এই মার্গারের দুই পুত্র খোজা জোসেফ ও খোজা যোহানিজ মোগলটুলির এই আর্মেনীয় গির্জাটি নির্মাণ করেন।

আর্মেনিয়ানদের অনেকেই খুব ভালো ফারসি ও দেশীয় ভাষা আয়ত্ত করে ফেলেছিলেন। ফলে দোভাষীর কাজে তাঁরা খুবই সুনাম অর্জন করে।ঠিক এই কারণেই ইংরেজদের সঙ্গে তাঁদের একটা সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। ফলে দেখা যায়, জোব চার্নক যখন হুগলিতে মোগলদের সঙ্গে মারামারি করে কলকাতায় গিয়ে উঠলেন, তখন প্রধাণত তাঁরই উদ্যোগে আর্মেনিয়ানরাও চুঁচুড়ায় বাস উঠিয়ে দলে দলে কলকাতায় গিয়ে বাসা বাঁধলেন।

(চলবে)

ছবি ঋণ: লেখক

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved