ইদানীং খুব অল্পবয়স থেকেই আমাদের ছেলেমেয়েরা জেনে যাচ্ছে যে, শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্কটা মূলত ক্রেতা এবং বিক্রেতার। ছেলেমেয়েরা এখন আর পড়াশুনা শেখার জন্য স্কুলে ভর্তি হয় না, স্কুলের ভূমিকা এখন শুধু পরীক্ষা নেওয়া এবং সার্টিফিকেট দেওয়া। সার্টিফিকেটের ওপর ‘শিক্ষা’ নামক পণ্যের যে ‘ব্র্যান্ড’-এর নাম (মানে বোর্ড, স্কুল ইত্যাদি) থাকে, তার ওপরই নির্ভর করে তার ভবিষ্যতের কেরিয়ার। সেই ব্র্যান্ডের নামের ওপর নির্ধারিত হয় শিক্ষার ‘দাম’।

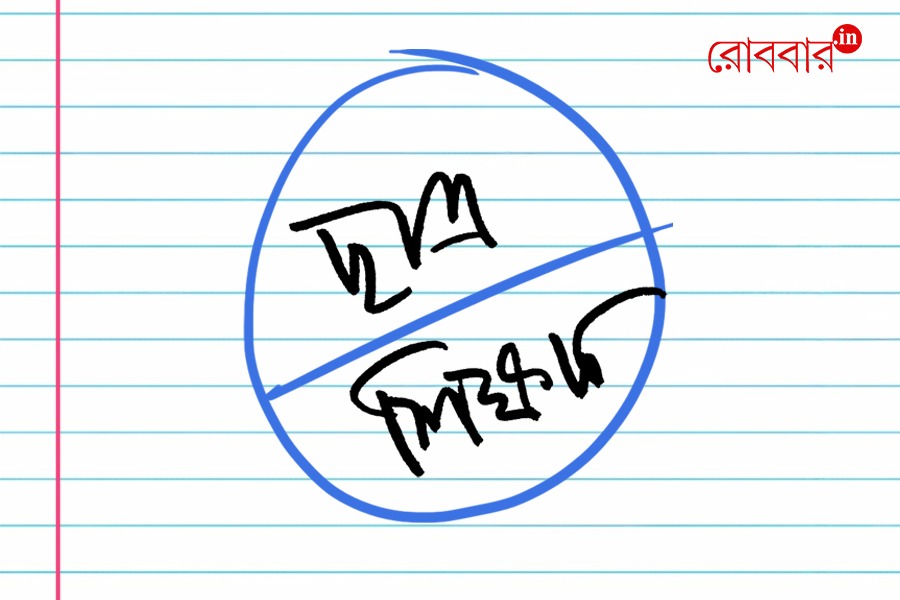

খবর ১: ১৯ আগস্ট, ঝাড়গ্রাম– স্কুলে গুলির আতঙ্ক, শিক্ষকের ওপর উপর হামলার চেষ্টা নবম শ্রেণির ছাত্রের।

খবর ২: ২০ আগস্ট, ভোপাল– শিক্ষিকার গায়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিল ছাত্র।

খবর ৩: ২০ আগস্ট, আহমেদাবাদ– সহপাঠীর ছুরির আঘাতে ছাত্রের মৃত্যু, রণক্ষেত্র বিদ্যালয়।

খবর ৪: ২১ আগস্ট, উধম সিং নগর, উত্তরাখণ্ড– পড়া না পারায় চড় মারেন শিক্ষক, স্কুলের মধ্যেই তাঁকে গুলি নবম শ্রেণির ছাত্রের। টিফিন বাক্সে লুকিয়ে এনেছিল পিস্তল।

খবরের কাগজের এই সাম্প্রতিক শিরোনামগুলো মনে পড়িয়ে দিল স্বচক্ষে দেখা একটা ঘটনার কথা।

শীতের বিকেল। শহরতলির রেলস্টেশনে দাঁড়িয়ে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছিলেন মহিলা। পরনের লাল পাড় সাদা শাড়ি দেখে বোঝা যাচ্ছিল, উনি স্থানীয় বড় মিশনারি স্কুলটির শিক্ষিকা। দূর থেকে হেঁটে আসছিল দু’টি কিশোর-বয়সী ছেলে। চেহারা দেখলেই বোঝা যায় সদ্য স্কুলের গণ্ডি পেরিয়েছে। মহিলা ওদের দেখে সম্ভবত নিজের ছাত্র বলে চিনতে পারলেন এবং হেসে জিজ্ঞেস করলেন, ‘কীরে, কেমন আছিস?’ ‘চল ফোট্’ বলে তারপর যে পাঁচ অক্ষরের গালাগালিটা সোচ্চারে উচ্চারণ করল সেই ছেলেদুটোর একজন– তা শুনে প্লাটফর্মের উপর ইতিউতি দাঁড়িয়ে লোকজন চমকে তাকাল। ছেলেটি কিন্তু নির্বিকার। চিবিয়ে চিবিয়ে বলে চলল, ‘ক্লাসে তো পড়া না পারলে যা তা বলতি, বন্ধুদের সামনে কান ধরে দাঁড় করিয়ে রাখতি। এখন আবার আদিখ্যেতা ****তে এসেছে। কেমন আছিস!’ বাঁকানো মুখে বিদ্রুপ শানিয়ে বলল ছেলেটা, ‘আমি কেমন আছি তাতে তোর কী রে?’

ছেলেদুটো চলে যাবার পর হাউ হাউ করে কান্নায় ভেঙে পড়া সেই দিদিমণির মুখটা এ জীবনে কোনওদিন ভুলতে পারব না।

নিজের শিক্ষকতা-জীবনের দুই দশক অতিক্রম করে এসে ইদানীং মনে হয়, এমন ঘটনা আমার সঙ্গেও ঘটতে পারে, যে কোনও দিন, যে কোনও জায়গায়। আমরা, যারা বিগত শতাব্দীর একদম শেষ বেলায় অথবা এই নতুন শতাব্দীর শুরুতে এসে ছাত্র-পড়ানোর কাজ শুরু করেছি– তারা একটা সম্পূর্ণ নতুন ‘সময়’-এ খুঁজে পেয়েছি নিজেদের, আমাদের বেড়ে ওঠার সময়টা থেকে যা একেবারেই আলাদা। এ এক সম্পূর্ণ নতুন অর্থনীতি, নতুন রাজনীতি, নতুন সমাজ, নতুন পরিবেশ। সাল-তারিখগুলো একবার ঝালিয়ে নেওয়া যাক। ১৯৯২– মনমোহন সিংহের আর্থিক সংস্কার; ১৯৯৪– সুস্মিতা সেন হলেন প্রথম ভারতীয় বিশ্বসুন্দরী; ১৯৯৫– মোবাইল ফোন এল ভারতীয়দের হাতে, ওই বছরই ভারতে এল ইন্টারনেট; ২০০৪– নোকিয়া কোম্পানি প্রথম টাচ-স্ক্রিন ফোন লঞ্চ করল এদেশের বাজারে; ২০০৯– প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের প্রধান আর্থিক উপদেষ্টা হয়ে এলেন শ্যাম পিত্রোদা এবং ভারত দেখল টেলিকমিউনিকেশন বিপ্লব। এরপর যথাক্রমে অর্কুট, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম আর হোয়াটসঅ্যাপ। আর সবশেষে, ২০২০ সালে এল ‘কোভিড’ যা মানুষকে আরও স্বার্থপর, আরও আত্মসর্বস্ব এক পৃথিবীর বাসিন্দা বানিয়ে দিল।

তো, এই যে এক্কেবারে ‘নতুন’ একটা সময়, তার প্রথম এবং প্রধান অভিজ্ঞানটিই হল ‘কনজিউমারিজম’, বাংলায় যাকে বলা যায় ‘পণ্য-সংস্কৃতি’। এই সংস্কৃতি আমাদের ঘাড়ে ধরে শেখাল যে– কোনও কিছুই ‘বাজারের’ বাইরে নয়। সব কিছুই ‘বিক্রি’ হয়। না, শুধু ফ্রিজ, টিভি, ওয়াশিং মেশিন নয়, আপনার যাবতীয় ব্যক্তিগত তথ্য, আপনার আবেগ, মানবিক গুণ, আদর্শ, মায় মূল্যবোধও নগদ মূল্যে কিনে বেচাকেনা শুরু করল এই ‘বাজার’। এই সময়ে এসেই আমরা ব্যক্তিগত-প্রেম (ভ্যালেন্টাইনস ডে) থেকে শুরু করে দেশপ্রেম (স্বাধীনতা দিবসের খবরের কাগজের পাতাজোড়া ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত বিজ্ঞাপনগুলো মনে করুন), ধর্ম ও রাজনীতি (কখনও পৃথক, কখনও একই মোড়কে), এমনকী দিন বদলের স্বপ্নকেও (গান-কবিতা-নাটক) খোলা বাজারে বিক্রি হতে দেখলাম।

এখন, নগর পুড়িলে দেবালয় এড়ায় না, ফলে এই নবাগত পণ্য-সংস্কৃতি থাবা বসাল স্কুলগুলোতে, অথবা বলা ভালো ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের মধ্যেও। (না, এই বিষয়ে সরকারি-বেসরকারি ভাগ করে লাভ নেই। নিজে সরকারি স্কুলে এবং আত্মীয়-বন্ধুদের অনেকেই বেসরকারি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকায় জানি, ছবিটা মোটের ওপর সর্বত্রই একরকম।) ‘শিক্ষা’-র যে অর্থনীতি-নিরপেক্ষ আধ্যাত্মিক চেহারা এতদিন ছিল, আস্তে আস্তে তা লুপ্ত হয়ে গেল। ভারতবাসী বরাবর শিক্ষাকে মনুষ্যত্বের বিকাশের মাধ্যম হিসেবেই দেখেছে। ‘শিক্ষকতা’ নয়, এদেশ আস্থা রেখেছে ‘গুরুবাদে’। এই ‘গুরু’ আবার সবসময়ই হয়ে থাকেন ‘সিম্পল লিভিং হাই থিঙ্কিং’-এর আদর্শ প্রতিরূপ। তপোবনের সর্বত্যাগী মুনি-ঋষি থেকে শুরু করে অন্নাভাবে তেঁতুল পাতা রান্না করে খেয়েও নিজ আদর্শে ও মূল্যবোধে থিতু থাকা বুনো রামনাথেরা ছিলেন আমাদের কাছে আদর্শ শিক্ষকের প্রতিমূর্তি। একবিংশ শতাব্দীতে এসে ‘কনজিউমারিজম’-এর হাতুড়ির ঘায়ে সেই মূর্তিগুলো হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল।

ভুল করবেন না। প্রাচীন ভারতবর্ষের কোনও মহান, সুন্দর, সমুচ্চ ছবি আঁকার উদ্দেশ্য আমার নেই। শিক্ষার, অথবা বলা ভালো, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের যে ধারণা সেই বৈদিক যুগ থেকে এদেশে প্রচলিত ছিল, তাতেও বিলক্ষণ গোলমাল ছিল। ওই ব্যবস্থার পুরোটাই ছিল মারাত্মক রকমের ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক। নীচু জাতের, অন্ত্যজ পরিবারের ছেলেমেয়েদের সেকালের শিক্ষার জগতে প্রবেশাধিকারই ছিল না। একলব্যের কাছে দ্রোণাচার্যের গুরুদক্ষিণা চাওয়া থেকে শুরু করে ‘চাষার ছেলে চাষাই হবে’ হয়ে ‘ওরা সব ফার্স্ট জেনারেশন লার্নার’– সবই সেই পিছিয়ে পড়াদের আরও পিছিয়ে রাখার জন্য ব্যবহৃত চিরকালীন ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক অজুহাত। একজন-দু’জন বিদ্যাসাগর বা সাবিত্রীবাই ফুলে শিক্ষাকে এই ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিকতার বাইরে এনে সর্বজনীন করার চেষ্টা করেছিলেন বটে, কিন্তু তাদের সে চেষ্টা খুব একটা যে ফলপ্রসূ হয়নি, তা বলাই বাহুল্য।

তারপর দিন বদলাল। জমিদারী-তন্ত্র, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন– সব ফুরিয়ে গিয়ে এল উগ্র, উলঙ্গ, নির্লজ্জ ধনতন্ত্র। শিক্ষার অঙ্গনে ঢুকে এই ধনতন্ত্র সবার আগে শিক্ষাকে ভবিষ্যতের আর্থিক নিরাপত্তার সমার্থক করে দিল। শিক্ষা হয়ে উঠল পুরোপুরি বিনিয়োগ নির্ভর। আগে বৃত্তিমুখী শিক্ষা ছিল একটা স্বতন্ত্র ধারা। সচরাচর প্রথাগত পড়াশুনায় পিছিয়ে পড়া ছেলেমেয়েরা সেই শিক্ষার মাধ্যমে কিছু করে খাওয়ার ব্যবস্থা করে নিত। এখন পুরো শিক্ষা-ব্যবস্থাটাই হয়ে গেল বৃত্তিমুখী, যার মূল কথা– ফেলো কড়ি, মাখো তেল। একদম প্রাক-প্রাথমিক স্তর থেকে এই ব্যবস্থা ছাত্রছাত্রীদের ‘এডুকেশন’ নয়, নিখাদ ‘ট্রেনিং’ দিতে থাকে, ‘গ্রুম’ করতে থাকে ভবিষ্যতের ‘কম্পিটিটিভ মার্কেটে’ তাদের ‘এসস্টাবলিশড’ করার জন্য। এই ট্রেনিং চলতে থাকে একেবারে উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যন্ত, এককথায় গোটা ছাত্র-জীবন জুড়েই।

ফলে ইদানীং খুব অল্পবয়স থেকেই আমাদের ছেলেমেয়েরা জেনে যাচ্ছে যে, শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্কটা মূলত ক্রেতা এবং বিক্রেতার। ছেলেমেয়েরা এখন আর পড়াশুনা শেখার জন্য স্কুলে ভর্তি হয় না, স্কুলের ভূমিকা এখন শুধু পরীক্ষা নেওয়া এবং সার্টিফিকেট দেওয়া। সার্টিফিকেটের ওপর ‘শিক্ষা’ নামক পণ্যের যে ‘ব্র্যান্ড’-এর নাম (মানে বোর্ড, স্কুল ইত্যাদি) থাকে, তার ওপরই নির্ভর করে তার ভবিষ্যতের কেরিয়ার। সেই ব্র্যান্ডের নামের ওপর নির্ধারিত হয় শিক্ষার ‘দাম’। সরকারি ব্র্যাণ্ডের দাম– হয়তো বিনামূল্যে বলেই– রইল সবথেকে নিচে। এবং সরকারি হোক বা বেসরকারি– সর্বত্রই শিক্ষা বিক্রি হতে লাগল স্কুলের বাইরে, নগদ দামে। প্রাইভেট কোচিং সেন্টার থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত গৃহশিক্ষক পর্যন্ত তৈরি হয়ে গেল শিক্ষার সম্পূর্ণ আলাদা একটা ‘খুচরো’ বাজার। এমন ভাবার কিন্তু কোনও কারণই নেই যে এই ব্যবস্থা আগের তুলনায় গণতান্ত্রিক বা সর্বজনীন। চরিত্রগতভাবে এ-ও সেই ব্রাহ্মণ্যবাদী ব্যবস্থার মতই তুমুল বৈষম্যমূলক। আগে গোটা ব্যবস্থাটার ওপর দখলিসত্ত্ব কায়েম করে বসে ছিলেন উচ্চবর্ণের লোকজন, এখন সেখানে এসেছেন পয়সাওয়ালারা। আগে যা ছিল ‘উচু জাতের’ কোটা, এখন সেটাই হয়েছে ‘ম্যানেজমেন্ট কোটা’। তফাৎ বলতে এইটুকুই।

ঠিক এইখানে এসে আলোচনাটা রাজনীতি বা সমাজনীতি ছেড়ে বাঁক নেবে মনস্তত্ত্বের দিকে। প্রথমে বলি ছাত্রদের কথাই। যে কোনও সমাজে যখন বড়সড় কোনও পরিবর্তন ঘটে, তখন লক্ষণগুলো সবার আগে ফুটে ওঠে কিশোর-বয়সীদের মধ্যে। কারণ মনস্তত্ত্বের পরিভাষায় ওরাই সবসময় মারাত্মক রকম ‘ভালনারেবল’। ‘শিক্ষা’-র নামে ওরা যে আসলে কিছু পরিষেবাই কিনছে এবং তাও রীতিমত নগদ টাকার বিনিময়ে– এটা বুঝতে ওদের একেবারেই বেশি সময় লাগল না। ঠিক যেভাবে বিগত দুই-তিন দশকে ডাক্তার-রুগীর সম্পর্কটা তার যাবতীয় আন্তরিকতা খুইয়ে নেমে এসেছে একেবারে খোলা বাজারের মধ্যিখানে, শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্কটাও তার থেকে বেশি দূরে রইল না।

মুশকিল হল, পরিবর্তিত এই আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিটাকে ছাত্রছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকরা চট করে বুঝে গেলেও, আমাদের দেশের শিক্ষক-সমাজ একে একেবারেই বুঝতে চাইলেন না। ফলত এক অদ্ভুত দ্বৈত-সত্তার মধ্যে তাদের পেশাগত জীবন কাটতে শুরু করল। একদিকে তারা ‘বাজারদর’ দিয়ে মেপে তাদেঁর প্রাপ্য বেতন, মহার্ঘভাতা, বোনাস, ছুটিছাটা ইত্যকার যাবতীয় পেশাগত সুযোগসুবিধা বুঝে নিতে চাইলেন। পাশাপাশি চাকরিটা সরকারি হোক বা বেসরকারি– কিছু উপরি রোজগারের সুযোগ পেলেও সেটাও তারা হাতছাড়া করলেন না। তাই স্কুলে পড়ানোর পাশাপাশি টিউশনও চলল পুরোদমে। এবং কিমাশ্চর্যমতঃপরম, এর পরও শিক্ষক হিসেবে বরাবর পেয়ে আসা সামাজিক সম্মান এবং মর্যাদাটিকেও তাঁরা সবলে আঁকড়ে ধরে রাখতে চাইলেন। বেশ কিছু উদ্ভট এবং অযৌক্তিক আবদারও রাখা হল। যেমন, আধুনিক শিক্ষা-বিজ্ঞানের (এবং সরকারি নির্দেশের) সম্পূর্ণ বিপরীতে গিয়ে একগুঁয়ের মতো তাঁরা ছাত্রছাত্রীদের বকাঝকা এবং মারধোর করার জমিদারী মানসিকতাটিকেও কিছুতেই ছাড়বেন না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন। অর্থাৎ একদিকে তাঁরা যাবতীয় নৈতিক ও অনৈতিক সুযোগ-সুবিধা নেবেন পুরোদমে, আবার ক্ষমতা ও মর্যাদার গজদন্তমিনারটিকেও ত্যাগ করবেন না। এই ‘গাছেরও খাব, তলারও কুড়োব’ মানসিকতাই মূলত আজকের দিনের ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কগুলো বিষিয়ে যাবার মূল কারণ। আমাদের শিক্ষক-সমাজ ভুলেই গেছে যে, শ্রদ্ধা ও সম্মান কেউ কারওকে স্বেচ্ছায় দেয় না, ওটা অর্জন করতে হয়। এবং যারা তা হারায়, নিজের দোষেই হারায়।

ধনতন্ত্র বা বাজারকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। পশ্চিমের চূড়ান্ত ধনতান্ত্রিক এবং ভোগবাদী দেশগুলির কোথাওই শিক্ষার হাল এতটা খারাপ নয়, যতটা আমাদের। দিন তো বদলাবেই। বিপ্লব হোক না হোক, পরিবর্তন আসবেই। সেটাই সভ্যতার নিয়ম। আমাদের মুশকিল হল, আমরা সেই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে এবং সেই ব্যবস্থার মধ্যে থাকা নানা সম্পর্ক এবং সমীকরণগুলোকে ‘আপডেট’ করে নিতে পারিনি। একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। আজকের দুনিয়ায় প্রযুক্তির বিস্ফোরণ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল যে কেউ একথা এক বাক্যে মানবেন যে, যে কোনও বিষয়েই গতে বাঁধা ক্লাসরুম-লেকচারের দিন আজ ফুরিয়েছে। যে কোনও পাঠ্য বিষয়ের ওপর হরেক রকম ডিজিটাল প্রেজেন্টেশান সহ শ’য়ে শ’য়ে ঝকঝকে এইচ-ডি কোয়ালিটির ভিডিও আজ ইউটিউবে মজুত। যে কোনও বিষয়ে উন্নত মানের নোট তৈরি করে দিচ্ছে এ-আই-সমৃদ্ধ চ্যাট-জিপিটি। প্রযুক্তির এই বিস্ফোরণের দিনেও আপনি সেই সাবেক কালের গুরুমশাই-এর মতো লাঠি হাতে ক্লাসে যাবেন, ব্ল্যাকবোর্ডে খড়ি দিয়ে অঙ্ক কষবেন– আর ছাত্ররা আপনার সেই বিবর্ণ, নিষ্প্রাণ, বিন্দুমাত্র আনন্দহীন বকবকানি বুঝতে না পারলে আপনি তাদের ‘গাধা-গরু’ বলে গাল দেবেন, পেটাবেন, অপমান-জনক কথাবার্তা বলবেন; আবার দিনান্তে তাদের থেকে শ্রদ্ধাভক্তিও দাবি করবেন– সব তো একসঙ্গে হতে পারে না। কাজেই প্রত্যাঘাত আসাটা ভবিতব্যই ছিল। এবং সেটাই হচ্ছে। খবরের কাগজের শিরোনামগুলো তারই প্রতিচ্ছবি।

সাইকোলজিতে একটা মজার ব্যাপার আছে জানেন? ওখানে শিশু-কিশোরদের যে কোনও মানসিক সমস্যায় সবার আগে তাদের বাবা-মায়েদের কাউন্সেলিং বা থেরাপি করানো হয়। কারণ একটা শিশুর বিকাশের পুরোটাই নির্ভর করে তার সমাজ-প্রতিবেশের ওপর। কাজেই চর্তুদিকে ছাত্রছাত্রীদের হাতে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আক্রান্ত হওয়া, লাঞ্ছিত বা অপমানিত হওয়ার খবরে ভীষণ কাতর হয়ে এবং ‘ছেলেমেয়েগুলো একেবারে উচ্ছন্নে গেছে’ ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলার বদলে আমাদের, মানে বড়দের, ব্যক্তিগত স্তরে, সামাজিক স্তরে এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে আত্মসমীক্ষায় নামা বেশি জরুরি।

অভিভাবকদের (তা সে বাবা-মা হন বা শিক্ষক) তাঁদের অহং-এর খোলস ছেড়ে শিশু-কিশোরদের সঙ্গে মিশতে হবে– এটাই এই পরিবর্তিত সময়ের দাবি। ওদের ভাবনা, ওদের দাবি-দাওয়াকে জেনে-বুঝে ওদের সঙ্গে ‘ইন্টার্যাক্ট’ করতে হবে, এবং তা করতে হবে যথাসম্ভব ওদেরই ‘ভাষায়’। ওরা কী বলতে চায়– তা শোনার জন্য কান পাততে না জানলে ওদের মনে কী চলছে সে খবর পাবেন কীভাবে? সমাজ এবং রাষ্ট্রকেও সেই মান্ধাতার আমল থেকে চলে আসা ব্যবস্থাগুলোকে এবার ঢেলে সাজাতে হবে। শিক্ষাকে ভবিষ্যতের বিনিয়োগ হিসেবেই দেখা হোক, তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু তার সুফল যেন সবাই সমানভাবে পায়, শিক্ষান্তে একটা সম্মানজনক পেশা যেন গরিব-বড়লোক সবার জন্য সংরক্ষিত থাকে– তা দেখা রাষ্ট্রের কর্তব্য। মনে রাখতে হবে– অধিকাংশ সামাজিক অপরাধের মূলেই কিন্তু থাকে আর্থিক বৈষম্য-জনিত অপ্রাপ্তির জ্বালা। এর সঙ্গে ভবিষ্যতের সুনাগরিক গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিদ্যালয়-স্তরে ‘কারিকুলাম’-গুলোকেও অবিলম্বে ঢেলে সাজানো দরকার। শেখাতে হবে প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার, চাই বয়সোচিত যৌনতার সঠিক পাঠ, দরকার লিঙ্গ-সাম্যের শিক্ষাও।

যুগ যুগ করে আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা থেকে যে যার পাওনা আদায় করে চলে গেছে, জমিয়ে রেখে গেছে দেনার পাহাড়। সুদে-আসলে সেই দেনা আজ পর্বতপ্রমাণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা ছাড়া কে-ই বা শোধ করবে সেই দেনা? কার দায় পড়েছে?

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved