বেলা টারের ছবিতে যেমন স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায় পূর্বসূরি আন্দ্রেই তারকভস্কি ও সমকালীন থিও অ্যাঞ্জেলপোলসের ছায়া, ঠিক তেমনই ক্রাজনাহোরকাইয়ের উপন্যাসে মিশে থাকে পূর্ব ইউরোপের সাহিত্যের এক ধারা। ক্রাজনাহোরকাই নিজে অনেকবার উল্লেখ করেছেন কাফকার কথা। কিন্তু ইউরোপীয় সাহিত্য আরেকটু ঘেঁটে দেখলে বোঝা যায়, তার লেখনীর অন্তরালে কোথাও একটা লুকিয়ে আছে আন্দ্রে প্লাতনভের ‘সেভেঙ্গুর’ বা ভাসিলি গ্রসম্যানের ‘লাইফ অ্যান্ড ফেট’। আবার তাঁর মধ্যে ছোঁয়া আছে জেমস জয়েস, হার্মান ব্রক বা রবার্ট মিউসিলের। খুব সরলভাবে বলতে গেলে, একটি উপন্যাস থেকে আমাদের কিছু আকাঙ্ক্ষা থাকে, যেমন সেই উপন্যাসের জ্যামিতি, ইতিহাস বা ভূগোল সবই হবে আমাদের পরিচিত জগতের মতো। সেই জগৎ ঘুরপাক খাবে আমাদের চেনা দৈনন্দিনতার নিয়ম মেনেই। সেই উপন্যাসের একমাত্র কাজ হবে চেনা জগতের সঙ্গেই ‘আরেকবার’ পরিচয় করিয়ে দেওয়া। ক্রাজনাহোরকাইয়ের ও তার দল এর কোনওটাই মানতে নারাজ।

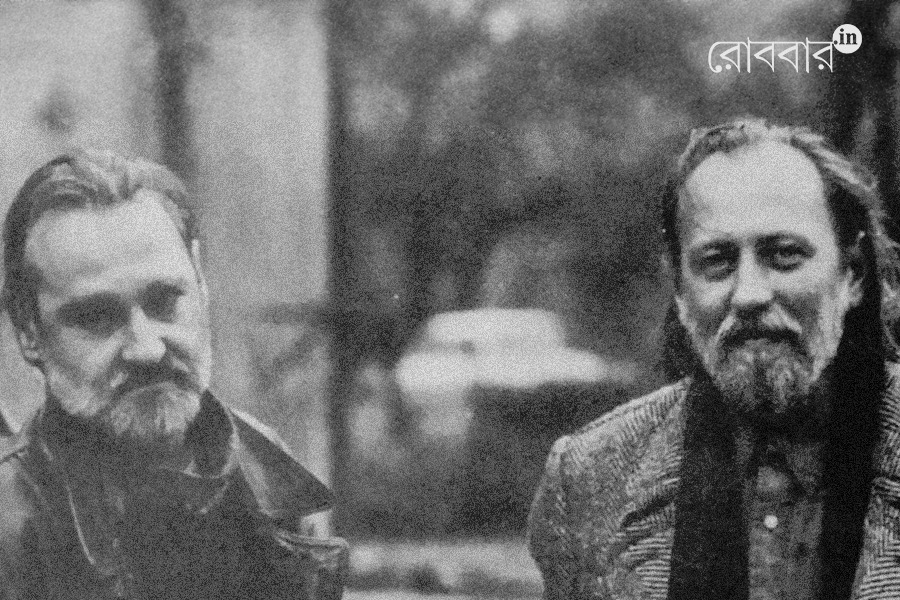

“১৯৮৫-তে ‘সেট্যানট্যাঙ্গো’ প্রকাশের পর পড়েই মনে হয় এটা নিয়ে ছবি করা উচিত। আমি লাজলোর সঙ্গে দেখা করি, সেভাবেই আলাপ, তারপর আমরা উপন্যাসটির থেকে ছবি করার কথা চিন্তা করি। কিন্তু হাঙ্গেরির কমিউনিস্ট সরকার আমাদের এই ছবির ছাড়পত্র দেয় না। তখন আমরা ‘ড্যামনেশন’ করার কথা চিন্তা করি। ‘সেট্যানট্যাঙ্গো’ আমরা করতে পারি আরও সাত বছর বাদে।”

২০২৩-এ একটি সাক্ষাৎকারে এ কথা জানান হাঙ্গেরির চিত্রপরিচালক বেলা টার। এই ছবি থেকেই চারজনের একটি দল তৈরি হয়– বেলা টার, তাঁর সহ চিত্রনাট্যকার লাজলো ক্রাজনাহরকাই, সংগীত পরিচালক মিহালি বিগ ও সম্পাদক অ্যাগনেস রানিটস্কি।

ছবির প্লট সামান্য। হাঙ্গেরির এক কোণায় পান্ডুর এক শহরে কারের নামে এক একাকী মদ্যপ মধ্যবয়স্ক লোক তার পুরনো প্রেমিকাকে ফিরে পেতে, তার বর্তমান স্বামীকে স্মাগলিংয়ের কাজে প্রলুব্ধ করে। কিন্তু শেষাবধি তার পরিকল্পনার সমস্তটাই ভেস্তে যায়। পরবর্তীতে বেলা টারের ছবির যা হয়ে উঠবে স্বাক্ষর– প্রগাঢ়, নিমজ্জিত, সাদাকালো চিত্রগ্রহণ, হিমবাহ সুলভ মন্থরতা, সংলাপের অনাধিক্য এবং পৃথিবীর একপ্রস্তে প্রায়-বিস্মৃত এক জগতের মধ্যে এক বিশ্বজনীন বিচ্ছিন্নতার আলেখ্য– এই সবই প্রথম প্রত্যক্ষ করা গেল ‘ড্যামনেশন’ (১৯৮৭) ছবিতে। কিন্তু যে ছবি এই প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্যকে বিশ্ব সিনেমার একেবারে প্রথম সারিতে নিয়ে এল, সেই ছবির নাম ‘সেট্যানট্যাঙ্গো’ (১৯৯৪)।

সিনেমার ইতিহাস বলে যে প্রত্যেক দশকে এমন দু’-একজন সিনেমা করিয়ে আসেন, যাঁরা ছক ভাঙার একটা ট্র্যাডিশন তৈরি করেন। নয়ের দশকে, ‘সেট্যানট্যাঙ্গো’-র সূত্রে সেটাই করলেন বেলা টার আর তাঁর হাত ধরেই সারস্বত মহলে প্রথম পরিচিত হলেন লাজলো ক্রাজনাহরকাই। কিন্তু এখানে একথা বলা প্রয়োজন যে ‘সেট্যানট্যাঙ্গো’ ইংরেজি ভাষায় পড়ার তখনও কোনও উপায় ছিল না। উপন্যাসটি ইংরেজিতে অনুবাদ হয় ২০১২ সালে। তার মানে বিশ শতকের শেষ দু’টি দশক বা এই শতকের প্রথম দশক অবধিও হাঙ্গেরির বাইরে প্রায় অপরিচিত ছিলেন ক্রাজনাহরকাই। অর্থাৎ, এটাই দাঁড়াচ্ছে যে, বিশ্ববন্দিত হওয়ার মাত্র এক দশকের মধ্যেই সাহিত্যে নোবেল পেলেন ৭১ বছর বয়সি হাঙ্গেরির এই লেখক।

এখানে আরও একটি মজার ঘটনা উল্লেখ করতে হয়। ২০১২-তে কবি জর্জ জার্টেস যখন ‘সেট্যানট্যাঙ্গো’ অনুবাদ করলেন, ২০১৩-তে এটিকে মার্কিন দেশের প্রধান সাহিত্য অনুবাদ পুরস্কার ‘বেস্ট ট্রান্সলেটেড বুক অ্যাওয়ার্ড’ ঘোষণা করা হল। মূল উপন্যাস প্রকাশের ২৭ বছর পর তার অনুবাদ বিশ্বের অন্যতম সেরা এই পুরস্কার পাওয়ার ঘটনাটিও বিরল।

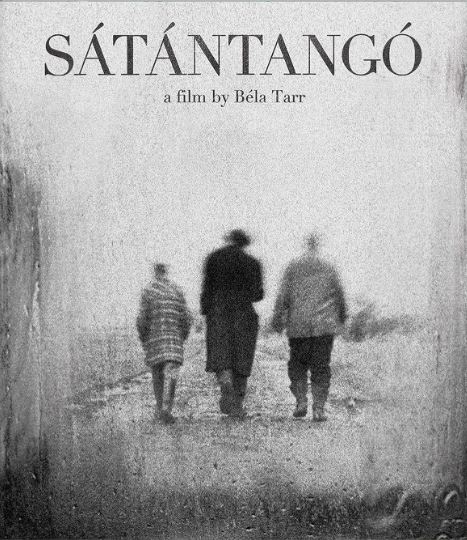

সাত ঘণ্টার ছবি ‘সেট্যানট্যাঙ্গো’ হুলুস্থুল ফেলে দিল পৃথিবীময়। হাঙ্গেরির আরেক বিস্মৃতপ্রায় গ্রাম কমিউনিজম ভেঙে পড়ার পর আরও বিপন্ন হতে শুরু করেছে। হাতেগোনা শেষ যে কয়েকজন পল্লিবাসী রয়ে যায়, যৌথ খামার ভেঙে পড়ার পর তাদের বেছে নিতে হবে কোনও না কোনও উপায়। এরই মধ্যে বৃষ্টি নামে। অবিরত বৃষ্টি। যে বৃষ্টিতে গ্রামের একটি ছোট্ট সরাইখানায় আটকে পড়া কিছু মানুষ ওই বৃষ্টি থামার, ও তাদের অবস্থা পরিবর্তনের অপেক্ষা করতে থাকে। গ্রামে ফিরে আসে এক হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তি, আর তারই সঙ্গে গ্রামবাসীদের মধ্যে শুরু হয় বিবাদ, বচসা। খুব ধীর লয়ে, প্রায় অলক্ষ্যে তারা উপনীত হয় সর্বনাশের দ্বারে। প্রলয়ের সেই অপেক্ষার আলেখ্যই ৪৪০ মিনিটের এই ছবি। তাঁর অন্যান্য ছবির মতোই বেলা টার এই ছবিতে সময়কে নির্মাণ করলেন নিজের মতো। ঠিক যেমন উপন্যাসটি।

ক্রাজনাহোরকাই তাঁর লেখা সম্বন্ধে পরবর্তীকালে বলেছেন যে, ভাষাই সেই দেশ, যেখানে মানুষ তাঁর প্রয়োজন ও মুক্তি খুঁজে পেতে পারে। ভাষাই প্রলয়কালের সম্মুখে একমাত্র প্রতিরোধ। ভাষা ছাড়া সাহিত্যের আর কোনও সম্বল নেই, আর কোনও অস্ত্র নেই। উপন্যাসের এই নিহিত দর্শনকেই চলচ্চিত্রে তুলে আনলেন টার। ‘সিনেমায় আমরা সময় বলতে বুঝি অ্যাকশন-কাট, অ্যাকশন-কাট। আমি ঠিক সেভাবে সময়কে কোনও দিনই পড়তে পারি না। তাই আমার ক্যামেরা থিতু হয়ে চেয়ে থাকে একটা ফ্যাক্টরির দেওয়ালেও’– বলেছেন টার। সেজন্যই ওইটুকু গ্রামের প্রত্যেকটি রাস্তা, বৃষ্টির জল জমা খানাখন্দ, ধূসর গাছপালা, বাড়ির ছাদ, ভঙ্গুর চার্চের অন্দরমহল, হেঁটে যাওয়া পথে পায়ের চিহ্নের আঁকিবুকি, এমনকী গ্রামের অধিবাসীদের মুখরেখাও বেলা টারের ছবিতে পরিণত হয় একেকটি মানচিত্রে। ক্রাজনাহোরকাইয়ের থেকে আরও যেটা ধার নেন বেলা টার, তা হল নৈঃশব্দ্য। ক্রাজনাহোরকাইয়ের সব উপন্যাসই তৈরি হয় নৈঃশব্দ্যের ওপর নৈঃশব্দ্য জড়ো করে। সেটাই সিনেমায় সাত ঘণ্টার মহাকাব্যিক ব্যাপ্তিতে যেন আরও পর্যবেক্ষণীয়, আরও দৃশ্যমান, আরও দুরূহ হয়ে ওঠে।

বেলা টারের ছবিতে যেমন স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায় পূর্বসূরি আন্দ্রেই তারকভস্কি ও সমকালীন থিও অ্যাঞ্জেলপোলসের ছায়া, ঠিক তেমনই ক্রাজনাহোরকাইয়ের উপন্যাসে মিশে থাকে পূর্ব ইউরোপের সাহিত্যের এক ধারা। ক্রাজনাহোরকাই নিজে অনেকবার উল্লেখ করেছেন কাফকার কথা। কিন্তু ইউরোপীয় সাহিত্য আরেকটু ঘেঁটে দেখলে বোঝা যায়, তার লেখনীর অন্তরালে কোথাও একটা লুকিয়ে আছে আন্দ্রে প্লাতনভের ‘সেভেঙ্গুর’ বা ভাসিলি গ্রসম্যানের ‘লাইফ অ্যান্ড ফেট’। আবার তাঁর মধ্যে ছোঁয়া আছে জেমস জয়েস, হার্মান ব্রক বা রবার্ট মিউসিলের। খুব সরলভাবে বলতে গেলে, একটি উপন্যাস থেকে আমাদের কিছু আকাঙ্ক্ষা থাকে, যেমন সেই উপন্যাসের জ্যামিতি, ইতিহাস বা ভূগোল সবই হবে আমাদের পরিচিত জগতের মতো। সেই জগৎ ঘুরপাক খাবে আমাদের চেনা দৈনন্দিনতার নিয়ম মেনেই। সেই উপন্যাসের একমাত্র কাজ হবে চেনা জগতের সঙ্গেই ‘আরেকবার’ পরিচয় করিয়ে দেওয়া। ক্রাজনাহোরকাইয়ের ও তার দল এর কোনওটাই মানতে নারাজ। তাঁদের উপন্যাস আমাদের মর্জি মাফিক, চাহিদা অনুযায়ী ছক মেটানো, মেলানো উপন্যাস নয়। সেই দায় তাদের নেই। ঠিক যেমন ভ্যান গঘ বা পিকাসো বা ক্লিম্ট বা মন্দ্রিয়ানের ছবি দেখলে আমাদের পরিচিত জগৎকে খুঁজে পাওয়া যায় না, অন্তর্নিহিত অন্য কোনও কাব্যিক, মহাজাগতিক কিছু চোখে পড়ে, এই উপন্যাসগুলিও ঠিক সেই রকম।

ঠিক সেকারণেই বেলা টার ও ক্রাজনাহরকাইয়ের যে যুগলবন্দিকে একটি উপন্যাসিক ও চলচ্চিত্রকারের জোট হিসাবে দেখলে চলবে না। কারণ ক্রাজনাহোরকাই নিজে কেবল মূল উপন্যাসের লেখক নন, তিনি ভীষণভাবে বেলা টারের ছবির সঙ্গে সম্পৃক্ত। সেই কারণেই হয়তো তাঁর উপন্যাসের যে অন্তর্নিহিত ছায়া, যে সামুদ্রিক নৈঃশব্দ্য, যে কাব্যিক মায়া এবং সর্বোপরি বিপন্নতার যে গভীর বিষাদ– তা যেন পুরো মাত্রায় সঞ্চারিত হয় বেলা টারের ছবিতে। ‘‘আমি এখনও অবধি যে উপন্যাসগুলো লিখেছি তাতে একটি চরিত্র, যেমন, ‘সেট্যানট্যাঙ্গো’র এস্তিকে বা ‘দ্য মেলানকলি অফ রেসিস্টেন্স’-এর ভালুস্কা কোনও না কোনওভাবে পৃথিবীহত। এই ক্ষত তাদের প্রাপ্য নয়। কিন্তু আমি তাদের ভালোবাসি কারণ তারা বিশ্বাস করে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে সবকিছুই অপরূপ, এই মনুষ্য জীবন-সহ। আমি এই বিশ্বাসকে সম্মান করি কিন্তু এই সারল্য আমার জন্য নয়। আমার বিশ্বাস আমরা জন্তু ছাড়া কিছু নই। আমরা সেই জন্তু যারা জিতে গেছি।” ‘The Paris Review’-কে দেওয়া ২০১৮-র একটি সাক্ষাৎকারে এই কথাগুলো বলেছিলেন ক্রাজনাহরকাই। ঠিক এটাকেই সিনেমায় বাস্তবিত করেছেন বেলা টার।

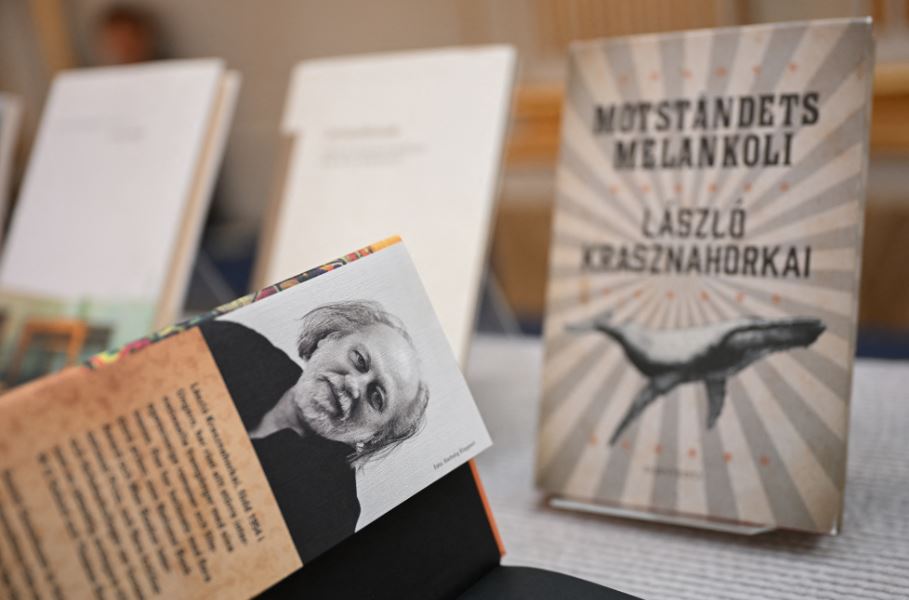

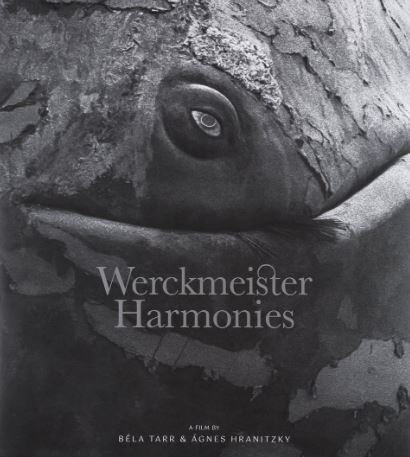

এই সূত্রে যে উপন্যাসটির কথা এখনও বলা হয়নি, সেটির নাম ‘দ্য মেলানকলি অফ রেসিস্টেন্স’। এটি ‘সেট্যানট্যাঙ্গো’-র মতোই, এখানে হাঙ্গেরির একটি ধূসর প্রান্তিক গ্রামে একটি সার্কাস এসে উপস্থিত হয়। যার মূল আকর্ষণ একটি দৈত্যকায় মৃত পাথুরে তিমি মাছ। যা পাঠককে বাইবেলের সামুদ্রিক দানব লিভিয়াথানের কথা মনে করায়।

‘New Yorker’ ম্যাগাজিনে এই উপন্যাসকে বলা হয়, ‘প্রলয়ের কমেডি, যেখানে ভগবান শুধু মৃতই নন, তিনি পরীক্ষা দিতেও হাজিরা দেননি।’ এই উপন্যাসটিও ‘সেট্যানট্যাঙ্গো’-র মতোই ব্যাপ্ত। হঠাৎ কমিউনিজম ভেঙে পড়ার পর পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি যে বিশাল শূন্যতার দিকে চেয়ে থাকে এবং সেই শূন্যতা পূরণের সামান্য প্রচেষ্টাও যেভাবে বারবার মার খায়– তারই কাহিনি এই উপন্যাস। ‘সেট্যানট্যাঙ্গো’-র মতোই ‘দ্য মেলানকলি অফ রেসিস্টেন্স’ দুটো স্তরে পাঠক পড়তে পারে। একটি ওই সার্কাসের কিম্ভুত প্রদর্শনী ঘিরে গ্রামবাসীদের ক্রমাগত উদ্বেলিত হওয়া আর অন্যটি একটা অস্ত সভ্যতার সমাপ্তির শেষে এক প্রলয় মুহূর্তের আগমন। এই উপন্যাসেরই অংশ বিশেষ নিয়ে ‘ড্যামনেশন’ ও ‘সেট্যানট্যাঙ্গো’-র পর তৈরি হয় লাজলো ও টারের তৃতীয় ছবি ‘ওয়ের্কমায়েস্টার হারমনিস’ (২০০০)।

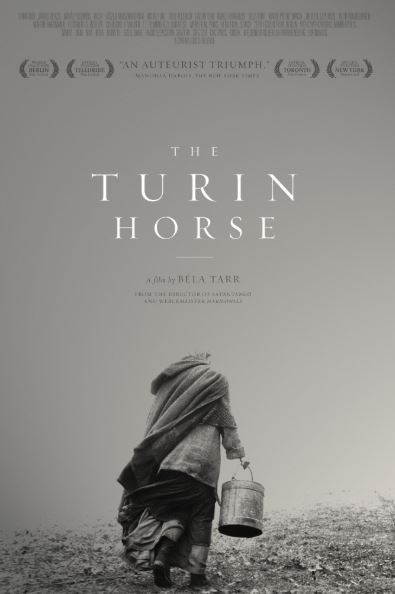

টার ও ক্রাজনাহোরকাইয়ের যুগলবন্দি অসমাপ্ত থেকে যাবে ‘দ্য তুরিন হর্স’ (২০১১) ছাড়া। কিংবদন্তি বলে যে ইতালির তুরিন শহরে ১৮৮৯ সালে একটি কোচয়ান তার অবাধ্য ঘোড়াকে মেজাজ হারিয়ে ভীষণ মারতে থাকে, এই দৃশ্য দেখে দার্শনিক ফ্রেডরিখ নীৎসে আপ্লুত হয়ে পড়েন ও সোজা গিয়ে ঘোড়াটিকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করেন। ইউরোপের বৌদ্ধিক জগৎ হেলিয়ে দেওয়া এই দার্শনিক সেই যে সংসার থেকে বিচ্যুত হয়ে আশ্রয় নিলেন নৈঃশব্দ্যের কাছে, জীবনের বাকি ১১ বছর তিনি আর তার থেকে বেরননি। এই নিয়েই ‘দ্য তুরিন হর্স’।

ড্যামনেশনের পর এই আরেকটি ছবি যা ক্রাজনাহোরকাইয়ের উপন্যাস থেকে নেওয়া নয়, বরং ক্রাজনাহোরকাইয়ের চিত্রনাট্যের ওপর আধারিত। এবং আগের অন্য দু’টি ছবির মতোই ‘তুরিন হর্স’ আদ্যপান্ত এক অভিজ্ঞতা, এক ভয়ঙ্কর প্রাপ্তি। কলকাতার সিনেফাইল মহলেও সুবিদিত ‘তুরিন হর্স’। এই ছবির পর বেলা টার পরিচালনা থেকে অবসর নেন। এবং তার ১৪ বছর বাদে, তাঁদের প্রথম পার্টনারশিপ শুরুর প্রায় ৪০ বছর বাদে নোবেল পেয়ে সেই বৃত্ত গত সপ্তাহে সম্পূর্ণ করলেন ক্রাজনাহোরকাই।

ক্রাজনাহোরকাইয়ের সম্পর্কে শেষ কথা সম্ভবত বলেছেন সেই সমসাময়িক ঔপন্যাসিক যে বোধহয় একমাত্র তুলনীয় ক্রাজনাহোরকাইয়ের সঙ্গে। তিনি জার্মান ঔপন্যাসিক ডব্লিউ জি জেবল্ড। তাঁর মতে, “ক্রাজনাহোরকাইয়ের লেখনী, তাঁর উপন্যাসের দর্শন ও ‘ভিশন’ তুলনীয় উনিশ শতকের রাশিয়ার অদ্বিতীয় ঔপন্যাসিক গোগোলের সঙ্গে। এবং তাঁর লেখনী বর্তমান সাহিত্যের ছোটখাটো প্রাপ্তি ও উচ্চাশার থেকে অনেক অনেক এগিয়ে।”

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved