বুদ্ধদেবের সময়ে অর্থাৎ বামফ্রন্টের শাসনকালে বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগের একটা প্রবল জোয়ার আসে। শিক্ষাবিভাগের উদ্যোগে ভাষা ও সাহিত্য চর্চার হিন্দি ও উর্দু আকাদেমি আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু এবার ধীরে ধীরে গড়ে উঠল পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, নাট্য আকাদেমি, রাজ্য সংগীত আকাদেমি, শিল্পকলা আকাদেমি, শিশু-কিশোর আকাদেমি, আদিবাসী ও লোক-সংস্কৃতি কেন্দ্র নন্দন চলচ্চিত্র প্রদর্শনকেন্দ্র ও মহাফেজখানা, সল্টলেকে ফিল্ম প্রসেসিং কেন্দ্র, টালিগঞ্জে রাধা ফিল্ম স্টুডিয়োর বাড়িতে চলচ্চিত্র গবেষণা কেন্দ্র ইত্যাদি। সাহিত্যের সরকারি পুরস্কারগুলিকে বাংলা আকাদেমির আওতায় আনা হল, অন্যান্য ক্ষেত্রেও নানা পুরস্কারের প্রবর্তন হল, লেখক, কবি, নাট্যকার, প্রবীণ শিল্পী– সকলের ভিডিয়ো সাক্ষাৎকার তৈরি হল, তৈরি হলে কবিদের গলায় কবিতপাঠের সিডি। নতুন লেখক ও কবিদের গ্রন্থপ্রকাশের অনুদান দেওয়া হল। নরেন্দ্রপুরে চিন্তামণি করের বাড়ির ভাস্কর্যের গ্যালারিটির দায়িত্ব নেওয়া হল, যেমন দায়িত্ব নেওয়া হল অহীন্দ্র চৌধুরীর বাড়ি ও গ্রন্থাগারের।

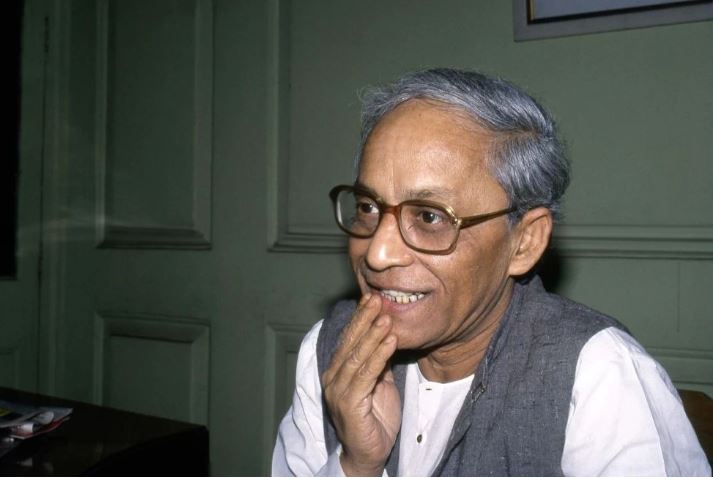

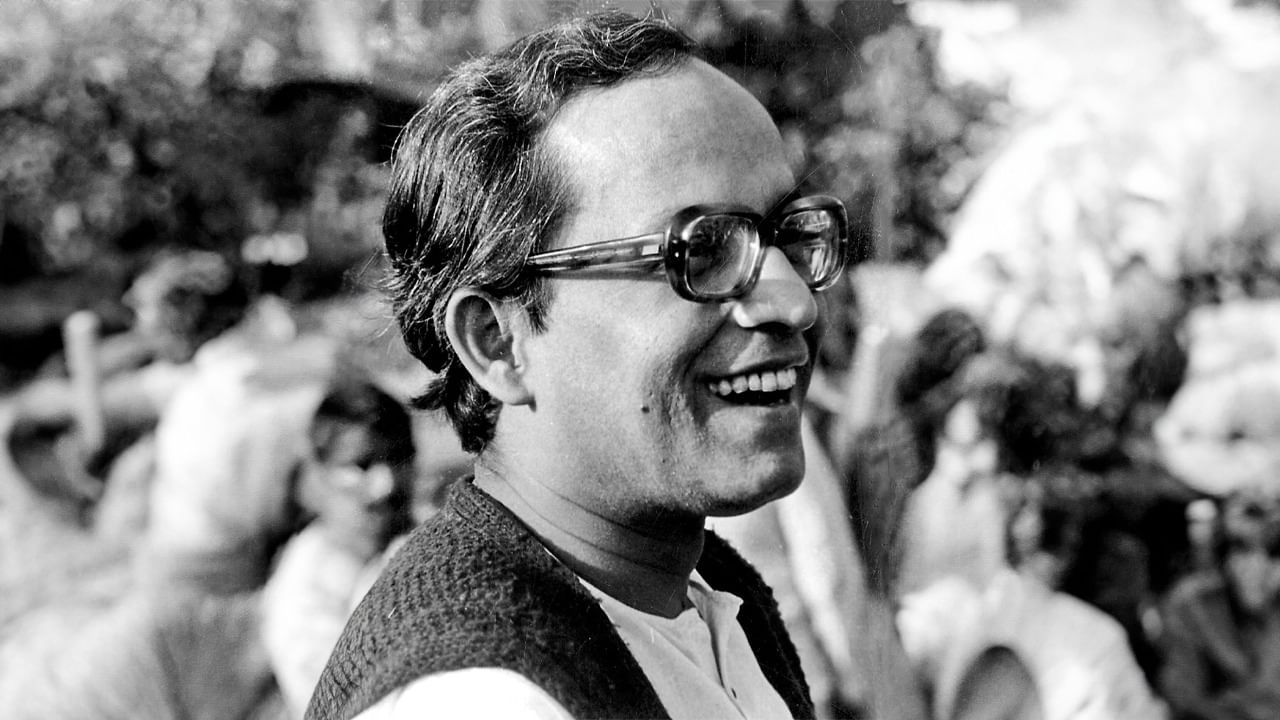

২০১১ সালের আগে পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীরা প্রত্যেকেই ছিলেন পুরুষ, এবং প্রত্যেকেই ছিলেন প্রবীণ– ‘বৃদ্ধ’ কথাটা যদি নেতিবাচক শোনায়। ২০০০ সালে ওই সারিতে পশ্চিমবঙ্গে এমন একজন মুখ্যমন্ত্রী পেল, যাঁকে, তখন তাঁর ছাপান্ন বছর বয়স হলেও ‘প্রবীণ’ বলতে দ্বিধা হয়, কারণ তাঁর যৌবনের দৃপ্ত ছবিটাই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। হ্যাঁ, মৃত্যুর সময় তাঁর ৮০-র বেশি বয়স হয়েছিল, মৃত্যুর আগে দীর্ঘদিন তিনি অসুস্থ ও জীর্ণ ছিলেন। মাথার সব চুল সাদা হয়ে গিয়েছিল, মুখ শ্মশ্রুমণ্ডিত। কিন্তু তাঁর ওই যৌবনের ছবিটা কিছুতেই যেন মুছতে চায় না। জানি না, ছাত্র-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যাঁরা রাজনীতিতে আসেন, তাঁদের আমরা তরুণ ভাবতেই অভ্যস্ত হয়ে যাই কি না।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, সকলেই জানেন, গত শতাব্দীতে কলকাতার ষাটের উত্তাল বছরগুলির বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনের এক উজ্জ্বল ফসল। তাঁর পরিবারে বিচিত্র সব ঐতিহ্যের স্রোত একসঙ্গে মিশেছিল। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য ছিলেন তাঁর এক কাকা, অকালমৃত্যু তাঁরও যৌবনকে আমাদের কাছে এক অক্ষত চিত্রকল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। আর জ্যাঠামশাই রাখালদাস ভট্টাচার্য বা ‘আর-বি’ ছিলেন ইংরেজি পত্রিকা ‘দ্য স্টেট্সম্যান’-এর প্রসিদ্ধ ক্রীড়া-সাংবাদিক। পরিবারটি মূলত সংস্কৃতজীবী ও বিদ্যাচর্চা নির্ভর, পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর থেকে আগত। গ্রন্থপ্রকাশনাতেও এ পরিবারের উদ্যোগ ছিল, ঠাকুরদা কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের ‘পুরোহিত দর্পণ’ ছিল তাঁদের একটি অতি জনপ্রিয় প্রকাশনা।

তাই হয়তো স্বাভাবিকভাবেই বুদ্ধদেবের পড়াশোনা ছিল শিক্ষক বা অধ্যাপক হওয়ার অভিমুখে। আকৈশোর সাহিত্যপ্রাণ ও কবিতার প্রতি আত্মনিবেদিত, তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে বাংলা অনার্স নিয়ে পড়াশোনা করেন। তার পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. পড়বেন, পাশ করে ওই ধরনের একটি জীবিকায় নিযুক্ত হবেন– সেই সঙ্গে কবিতা লিখবেন বা সাহিত্যের আরও নানা কাজ করবেন– পরিকল্পনাটা সম্ভবত এই রকমই ছিল। কিন্তু গত শতাব্দীর ওই ষাটের বছরগুলি তো ছিল পশ্চিমবঙ্গ আর ভারতীয় রাজনীতিরও একটা সন্ধিক্ষণ।

পশ্চিমবাংলায় বামপন্থীরার মূলত অবিভক্ত ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে নিজের পায়ের তলার জমি সন্ধান করছে। ১৯৪৮-’৫১-র নিষেধাজ্ঞাকে উত্তীর্ণ করে নানা আন্দোলনের মধ্যে নিজেদের অস্তিত্ব জানান দেওয়ার চেষ্টা করছে। স্কুলশিক্ষকদের বেতনবৃদ্ধির আন্দোলন, ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিরোধ আন্দোলন, সবশেষে এবং সবচেয়ে স্থায়ী ও শক্তিশালী খাদ্য আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তারা আস্তে আস্তে নিজেদের রাজনৈতিক গ্রহণযোগ্যতা খুঁজে পাচ্ছে। অবশ্য কমিউনিস্ট পার্টিও এক থাকেনি। নানা নীতি ও আদর্শের সংঘাতে ১৯৬২-তে ভারত-চিন সংঘর্ষের পর বিচ্ছিন্ন হচ্ছে, এবং মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি একটি পশ্চিমবাংলায় প্রধান বামপন্থী শক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করছে। ১৯৬৮ সালে তাদের নেতৃত্বে কংগ্রেস বিরোধী একটি ‘যুক্তফ্রন্ট’ সরকার সাময়িকভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। তার মধ্যেই নকশালবাড়ি নামে একটি অখ্যাত গ্রাম একটি নতুন রাজনৈতিক ইচ্ছার প্রতীক হয়ে সামনে উঠে আসবে।

বুদ্ধদেব এই অস্থির সময়ে সংকল্প নেন যে, তিনি রাজনীতিতে আসবেন। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছিলেন যে, ১৯৬৩ সালে পুরীর সমুদ্রতীরে অনেক রাত পর্যন্ত বসে ছিলেন, তখনই তিনি এই সিদ্ধান্ত নেন। তাই এম. এ. পড়া অসম্পূর্ণ রেখে তিনি ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-তে যোগ দিলেন এবং ওই সময়ে ওই দলের যুবশক্তির এক দৃপ্ত মুখ হয়ে উঠলেন। অবশেষে এমার্জেন্সির বিক্ষুব্ধ সময়ের পর ভারতের ১৯৭৭-এর নির্বাচনে যখন কংগ্রেস বিপুলভাবে পর্যুদস্ত হল, তখন পশ্চিমবঙ্গেও বামফ্রন্ট সরকারের দীর্ঘ ৩৪ বছরের শাসনের সূত্রপাত হল। মাননীয় জ্যোতি বসু হলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর মন্ত্রীসভায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) তরুণ বাহিনীর মধ্য থেকে বুদ্ধদেব তথ্য ও জনসংযোগ মন্ত্রী হিসেবে খুবই দায়িত্বপূর্ণ একটি দপ্তর পেলেন। এই দপ্তরটি নানা কারণেই গুরুত্বের, কারণ প্রশাসনের ভাবমূর্তি মানুষের চোখে কী দাঁড়াবে, তা নিয়ন্ত্রণ ও নির্মাণ করা এর কাজ। এই বিভাগ পরে হল তথ্য ও সংস্কৃতি, সম্ভবত তার সঙ্গে পুলিশমন্ত্রীর দায়িত্বও তাঁকে পালন করতে হয়েছিল। তার পরে তো মুখ্যমন্ত্রী!

মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার আগে যে মন্ত্রিত্বই তাঁর হাতে থাক, বুদ্ধদেব ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর কাছে অতি নির্ভরযোগ্য এক সেনাপতির মতো। ‘আপনারা বুদ্ধর কাছে যান, বুদ্ধ ওসব কালচার-ফালচার বোঝে’– জ্যোতিবাবুর এই উক্তি যথার্থ কি না জানি না, কিন্তু কথাটা মিথ্যে ছিল না। প্রথমত, শুধু উত্তরাধিকার সূত্রে নয়, সে নিজেও কবি, কবিতার অনুবাদক, কবিদের বিষয়ে মনোগ্রাহী আলোচক, দেশি ও বিদেশি সাহিত্য ও নাটকের আগ্রাসী পাঠক (অনেক রাত্রি পর্যন্ত বই পড়তেন), রবীন্দ্রসংগীতের গভীর ভক্ত, কৈশোরকাল পর্যন্ত পাগলের মতো রবীন্দ্রসংগীত গাইতেন। মন্ত্রিত্ব করতে করতে পড়া বা মননচর্চা কিছুই বাদ দেননি, তেমনই আবার মন্ত্রিত্বের যে দায়দায়িত্ব, তাও নিখুঁতভাবে পালন করেছেন।

ফলে বুদ্ধদেবের সময়ে অর্থাৎ বামফ্রন্টের শাসনকালে বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগের একটা প্রবল জোয়ার আসে। শিক্ষাবিভাগের উদ্যোগে ভাষা ও সাহিত্য চর্চার হিন্দি ও উর্দু আকাদেমি আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু এবার ধীরে ধীরে গড়ে উঠল পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, নাট্য আকাদেমি, রাজ্য সংগীত আকাদেমি, শিল্পকলা আকাদেমি, শিশু-কিশোর আকাদেমি, আদিবাসী ও লোক-সংস্কৃতি কেন্দ্র নন্দন চলচ্চিত্র প্রদর্শনকেন্দ্র ও মহাফেজখানা, সল্টলেকে ফিল্ম প্রসেসিং কেন্দ্র, টালিগঞ্জে রাধা ফিল্ম স্টুডিওর বাড়িতে চলচ্চিত্র গবেষণা কেন্দ্র ইত্যাদি।

সাহিত্যের সরকারি পুরস্কারগুলিকে বাংলা আকাদেমির আওতায় আনা হল, অন্যান্য ক্ষেত্রেও নানা পুরস্কারের প্রবর্তন হল, লেখক, কবি, নাট্যকার, প্রবীণ শিল্পী– সকলের ভিডিও সাক্ষাৎকার তৈরি হল, তৈরি হল কবিদের গলায় কবিতপাঠের সিডি। নতুন লেখক ও কবিদের গ্রন্থপ্রকাশের অনুদান দেওয়া হল। নরেন্দ্রপুরে চিন্তামণি করের বাড়ির ভাস্কর্যের গ্যালারিটির দায়িত্ব নেওয়া হল, যেমন দায়িত্ব নেওয়া হল অহীন্দ্র চৌধুরীর বাড়ি ও গ্রন্থাগারের। বাংলা আকাদেমিতে ভাষাসংক্রান্ত নানা কাজকর্ম (পরিভাষা নির্মাণ, বানান সংস্কার ইত্যাদি) শুরু করলেন বাংলার ভাষাকর্মীরা। আকাদেমিগুলি থেকে নিয়মিত নির্গত হতে লাগল চমৎকার সব প্রকাশনা ও পত্রপত্রিকা, নানা ক্ষেত্রে আয়োজিত হতে থাকল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার।

পশ্চিমবাংলার গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে থাকা লোকশিল্পীদের সংগঠিত করা হল, তাঁদের সহায়তা, জীবনবিমা ইত্যাদি প্রকল্প তৈরি হল, সরকারি অনুষ্ঠানে তাঁরা নিয়মিত ডাক পেতে লাগলেন। কবিতা মেলা, সাহিত্য মেলা, সংগীত মেলা, নাট্য মেলা– সব শুরু হয়েছিল একবছর দু’-বছরের মধ্যে। প্রবীণ লেখক ও শিল্পীদের জন্য নিয়মিত একটা মাসিক ভাতারও ব্যবস্থা হল এই সময়ে। নাট্য আকাদেমির উদ্যোগে মহোৎসাহে নাট্যমেলা হতে লাগল বছর বছর, বুদ্ধদেব নিজেও নাটক অনুবাদ করলেন, মৌলিক নাটক ‘দুঃসময়’ লিখলেন, আবার প্রখ্যাত পরিচালকদের দিয়ে ক্লাসিকাল নাটক অভিনয় করালেন– উৎপল দত্ত করলেন শেকস্পিয়ারের ‘মিডসামার নাইট্স ড্রিম’ তো বিভাস চক্রবর্তী করলেন গিরিশচন্দ্রর ‘বলিদান’। কোনও নাট্যদলকে সল্টলেকে জমি বরাদ্দ করা, সংগীতশিল্পী অজয় চক্রবর্তীর জন্য গল্ফ ক্লাবে জমি দান– সবই বুদ্ধদেবের সক্রিয় উদ্যোগে হয়েছে।

‘নন্দন’ চলচ্চিত্র কেন্দ্রও তৈরি হল তাঁরই উৎসাহে, কারণ চলচ্চিত্রও ছিল তাঁর প্রিয় এক শিল্প। তাঁর দপ্তর অজস্র বাংলা ছবির পরিচালককে প্রযোজনায় সাহায্য দিয়েছে, বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বাংলা ছবি তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহায়তায় নির্মিত হয়েছে। নন্দনের মতো একটি অভিনব চলচ্চিত্র প্রদর্শন কেন্দ্র পৃথিবীতেই বিরল। আর এখানেই শুরু হয় কলকাতা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল বুদ্ধদেবের দপ্তরেরই উদ্যোগে।

……………………………………………………….

ফলো করুন আমাদের ফেসবুক পেজ: রোববার ডিজিটাল

……………………………………………………….

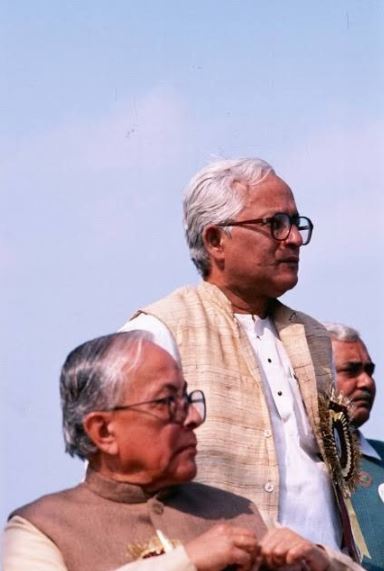

এইসব প্রতিষ্ঠানে যেসব অনুষ্ঠান হত, তার প্রায় সব ক’টিতেই বুদ্ধদেব ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকতেন। বাংলার লেখক, কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার, সংগীতশিল্পী, চিত্রশিল্পী, চিত্রপরিচালক, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সঙ্গে তাঁর ছিল ব্যক্তিগত সম্পর্ক। শুনেছি, পশ্চিমবঙ্গে ছড়িয়ে থাকা একবার-দেখা হওয়া তাঁর দলের অখ্যাত কর্মীটিকেও তিনি নামে চিনতেন। পশ্চিমবাংলার বিশাল সংস্কৃতিক্ষেত্রেও মহৎ ক্ষুদ্র সমস্ত কর্মীর সঙ্গেও তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল, দেখা হলে কুশল প্রশ্ন করতেন।

এখন তো সবই অলীক। পাটভাঙা সাদা ধুতি-পাঞ্জাবিতে এই অন্তরে-বাহিরে শুভ্র এক বাঙালি ভদ্রলোক, অভিমানে জীর্ণ হয়ে নিজেক প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল পশ্চিমবাংলার তরুণদের নিয়ে, সে স্বপ্ন নানা কারণে বিপন্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু ইতিহাস একথা বারবার না বলে পারবে না যে, ভারতের কোনও রাজ্য এমন একজন সৎ, বহুমুখী দীপ্তিতে উজ্জ্বল ও আকণ্ঠ সংস্কৃতিমগ্ন মন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী কোনও দিন পায়নি।

ভবিষ্যতেও পাবে কি না, সন্দেহ!

…………………………… তর্পণ-এর অন্যান্য লেখা ……………………………

দেবারতি মিত্র-কে নিয়ে লিখছেন অরণি বসু: হাওয়া, রোদ্দুর ও তারার আলোয় ভেসে যেতে পারত দেবারতি মিত্রর মন

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved