অভিনেত্রী হিসেবে তাঁর প্রথম কাজ কার্তিক চট্টোপাধ্যায়ের ১৯৫২ সালের বাংলা ছবি ‘মহাপ্রস্থানের পথে’ (যার হিন্দি সংস্করণ ‘যাত্রিক’ নামে মুক্তি পেয়েছিল)। পরবর্তীকালে তিনি দেবকী বসু, অসিত সেন, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, এবং তপন সিনহার মতো চিত্র পরিচালকদের সঙ্গেও কাজ করেন। ১৯৬৩ সালে বিজয় বসু পরিচালিত জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত বাংলা চলচ্চিত্র ‘ভগিনী নিবেদিতা’–য় (১৯৬২) অভিনয় করার জন্য তিনি বিএফজেএ (Bengal Film Journalists’ Association Awards) ‘শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী’ পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৬৭ সালে, নিজের পরিচালিত প্রথম চলচ্চিত্র ‘ছুটি’-র জন্য তিনি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারও পান।

ভারত তথা বাংলায় মেয়েদের নামের শেষে পদবির জায়গায় ‘দেবী’, ‘দাসী’, অথবা ‘রানি’ ব্যবহারের চল বেশ পুরনো। ইতিউতি না খুঁজে বাংলা-আধুনিকতার আঁতুড়ঘর খোদ ঠাকুর পরিবারে নজর দিলেই দেখতে পাব প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী, কাদম্বরী দেবী, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, মৃণালিনী দেবী, সরলা দেবী চৌধুরাণীর মতো নাম। অথবা, বাস্তবের হাতে গড়া কল্পকাহিনির এক চরিত্র ‘শ্রীমতী চারুলতা দাসী’ মনে করিয়ে দেবে রাসসুন্দরী দেবী কথা। ‘দেবী’ পদবির একটা মজা হল পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ব্যবস্থায় হয় ‘পিতা’ নয় ‘স্বামী’র পদবির ভার থেকে মুক্ত হওয়া যায়। আবার অন্যদিকে, এইসব দেবী পদবির নারীরা কি মানুষ, নাকি ধরাধামে আবির্ভূত অতিজাগতিক এক সত্তা– তাই নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। নারীর এই দেবী পদবির প্রসঙ্গে এথিক্সের পাঠ বেশ প্রাসঙ্গিক। খুব তাত্ত্বিক আলোচনায় না গিয়েও আমরা ভাবতে পারি যে ‘অপর’কে (other) সত্যি করে চিনতে হলে, তার মুখোমুখি হতে হয়, তার দুর্বলতা, ভঙ্গুরতাকে স্বীকার করতে হয়। আর যদি সত্যিই এইরকম মুখোমুখি হওয়াকে আমরা ethical encounter হিসেবে বুঝতে পারি, তাহলে দেখব, ‘দেবী’ ডাকটাই আসলে নৈতিকতার পরিপন্থী। এতটাই যে, প্রাধান্যকামী সমাজ যাকে শুধুই পুরুষের ‘অপর’ করে রেখে দিয়েছে, দেবী সম্ভাষণে সেই অপরের অবস্থানও সে হারাচ্ছে, সঙ্গে হারিয়ে যাচ্ছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে তাঁর নিরাপত্তাহীনতা এবং দমনের ইতিহাস আর অভিজ্ঞতাও। নারীকে দেবী করে তুললে তাঁর অনিশ্চিত অবস্থানকে লুকিয়ে রেখে তাঁকে অতিমানবী করে তোলা যায় খুব সহজেই। শরতের পুজো পুজো আবহাওয়ায় দেবী যখন শক্তি, পূজিতা, মহিষাসুরমর্দিনী, তখন পিতৃপক্ষের শেষে দেবীপক্ষের সূচনা হয়, হয় ধর্মের উপর অধর্মের জয়। কিন্তু এতদিনের নারীবাদচর্চায় আমরা এও জানি যে, এই দৈব্য শক্তিরূপ আসলে আরোপিত, যা নারীকে তাঁর মানবিক সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে তোলে।

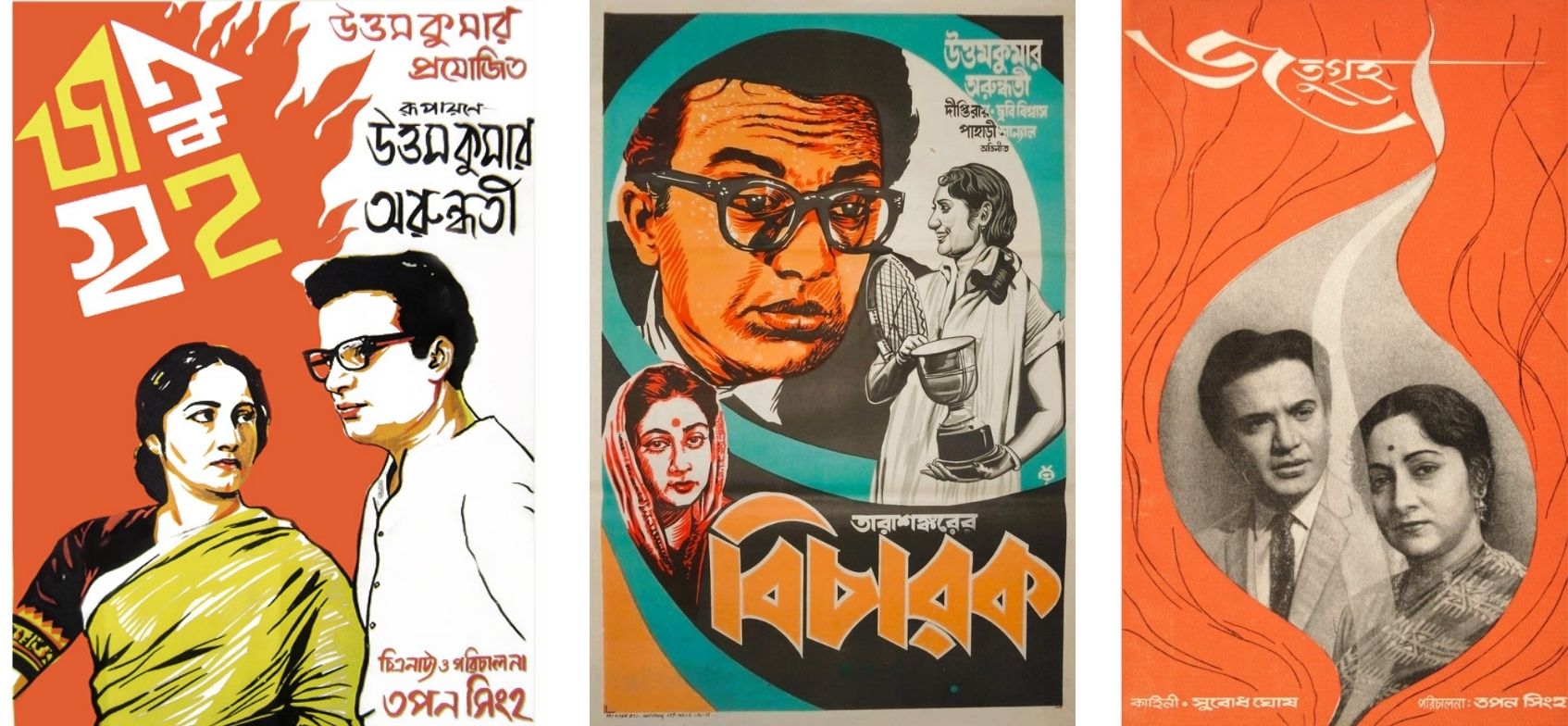

আজকের এই প্রাককথনের মূল কারণ আরেক দেবী– অরুন্ধতী। অরুন্ধতী দেবীকে নিয়ে আলোচনা করলে, তাঁর বহুমুখী প্রতিভা এবং দক্ষতা নিয়ে সাধারণত যে ধরনের আলোচনা হয়, সেখানে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে এই মানুষ দেবী না হয়ে যায় কোথায়? তাঁর দেবী পদবি সার্থক। ওদিকে তাঁর বিবিধ শৈল্পিক প্রকাশ এমন দুই মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে সর্বজনগৃহীত হয়েছে যা একেবারেই সুনির্দিষ্ট এক আধুনিকতার ফসল। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে শৈলজারঞ্জন মজুমদারের কাছে রবীন্দ্রসংগীতের তালিম নিয়ে ১৯৪০ সালে অরুন্ধতী আকাশবাণীতে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি একাধারে সংগীত শিল্পী, অভিনেত্রী, পরিচালক, চিত্রনাট্যকার এবং প্রযোজক। অভিনেত্রী হিসেবে তাঁর প্রথম কাজ কার্তিক চট্টোপাধ্যায়ের ১৯৫২ সালের বাংলা ছবি ‘মহাপ্রস্থানের পথে’ (যার হিন্দি সংস্করণ ‘যাত্রিক’ নামে মুক্তি পেয়েছিল)। পরবর্তীকালে তিনি দেবকী বসু, অসিত সেন, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, এবং তপন সিনহার মতো চিত্র পরিচালকদের সঙ্গেও কাজ করেন। ১৯৬৩ সালে বিজয় বসু পরিচালিত জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত বাংলা চলচ্চিত্র ‘ভগিনী নিবেদিতা’–য় (১৯৬২) অভিনয় করার জন্য তিনি বিএফজেএ (Bengal Film Journalists’ Association Awards) ‘শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী’ পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৬৭ সালে, নিজের পরিচালিত প্রথম চলচ্চিত্র ‘ছুটি’-র জন্য তিনি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারও পান। তাঁর অভিনীত কিছু ছবির মধ্যে ‘চলাচল’ (১৯৫৬), ‘বিচারক’ (১৯৫৯), ‘ক্ষুধিত পাষাণ’ (১৯৬০), ‘ঝিন্দের বন্দী’ (১৯৬১), ‘জতুগৃহ’ (১৯৬৪), ‘হারমোনিয়াম’ (১৯৭৬) বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

…………………………………..

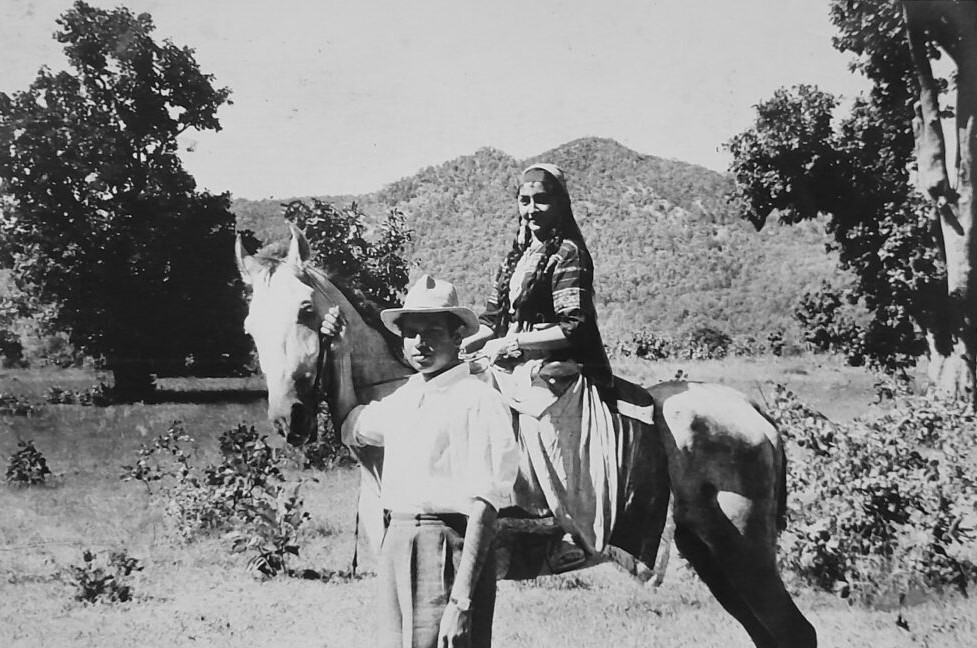

চলচ্চিত্রে অভিনয় শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই অরুন্ধতী নিজের লক্ষ্য খুঁজে পেয়েছিলেন। ‘মহাপ্রস্থানের পথে’-র রানি এক এমন চরিত্র যে তীর্থযাত্রী হয়েও খুঁজে নিচ্ছে নিজের স্বাধীনতা, হয়তো ভালোবাসার উৎসও। তাঁর অভিনীত প্রায় সব ছবিতেই অরুন্ধতী ফুটিয়ে তুলেছেন একজন স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র নারীর প্রতিচ্ছবি, প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন সমাজের প্রাধান্যকামী ধ্যান-ধারণাগুলিকে। মেয়েদের দেবী পদবির এই সমালোচনায় মনে হতেই পারে যে আমি দাবি করছি অরুন্ধতী এমন এক শিল্পী, দেবীজ্ঞানে যার কৃতি ভুলিয়ে দেওয়া সহজ। আমি আসলে যেটা বলতে চাইছি সেটা হল, দেবী সম্ভাষণে কৃতি নারীদের কিছুই ধরা যায় না।

……………………………………

বাংলার বহু ‘দেবী’-র মতো অরুন্ধতীও তাঁর শিল্প এবং সৃষ্টির মাধ্যমে সংস্কৃতির ইতিহাসে স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছেন। ফলে, সেইসব নারীদের গুণ এবং দক্ষতার মাপকাঠি এই ধরাধামেই উপস্থিত; তাঁরা দেবদত্তা নন। বরং, অনেক ক্ষেত্রেই সমাজের নিয়ম ভাঙার মানবিক সংগ্রামের মধ্য দিয়েই তাঁদের মাথা উঁচু করে বাঁচার পথ খুঁজতে হয়। তাই, পদবির ইতিহাসে খানিক আলগা সম্মান প্রদান করে এই দেবী সম্ভাষণ, অর্জিত স্বাতন্ত্র্য থেকে সরিয়ে নারীকে এক আরোপিত সামাজিক লিঙ্গ ভূমিকার দিকেই ঠেলে দেয়। সেক্ষেত্রে, খানিক জোর করেই ভেঙে দিতে হয় এই সম্ভাষণের প্রতীকী অর্থগুলো। দর্শক হিসেবে একবার এই ব্যাপারে সচেতন হতে পারলেই অরুন্ধতীর অভিনয়ের মুখ, সেই মুখের মানবিকতা, তাঁর শিল্পীসত্তার জটিলতা আমাদের চোখে ধরা দেবে। দেবী ধারণায় পূজিত সমাজের নারীরা যে নাগপাশে বাঁধা থাকে, আমাদের কাছে সেই বাঁধন ভাঙার প্রতীকী মুখ হয়ে উঠবেন অরুন্ধতী।

চলচ্চিত্রে অভিনয় শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই অরুন্ধতী নিজের লক্ষ্য খুঁজে পেয়েছিলেন। ‘মহাপ্রস্থানের পথে’-র রানি এক এমন চরিত্র যে তীর্থযাত্রী হয়েও খুঁজে নিচ্ছে নিজের স্বাধীনতা, হয়তো ভালোবাসার উৎসও। তাঁর অভিনীত প্রায় সব ছবিতেই অরুন্ধতী ফুটিয়ে তুলেছেন একজন স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র নারীর প্রতিচ্ছবি, প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন সমাজের প্রাধান্যকামী ধ্যান-ধারণাগুলিকে। মেয়েদের দেবী পদবির এই সমালোচনায় মনে হতেই পারে যে আমি দাবি করছি অরুন্ধতী এমন এক শিল্পী, দেবীজ্ঞানে যার কৃতি ভুলিয়ে দেওয়া সহজ। আমি আসলে যেটা বলতে চাইছি সেটা হল, দেবী সম্ভাষণে কৃতি নারীদের কিছুই ধরা যায় না। ধরা যায় না ব্যক্তি অরুন্ধতীর মতো এক স্বাধীনচেতা নারীর অচল বিয়ে ভেঙে বেরিয়ে এসে আরেক সম্পর্ককে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়ার সাহস। ধরা যায় না চিত্র পরিচালক হিসেবে তাঁর প্রথম ছবি, ‘মেঘ-ও-রৌদ্র’ (১৯৬৯), যা তুলে ধরে এক বিধবা তরুণীর শিক্ষার অন্বেষণ। ধরা যায় না সেই দক্ষতা যেখানে অরুন্ধতী অভিনয় এবং চলচ্চিত্র নির্মাণের পাশাপাশি ‘শিউলিবাড়ি’–র (১৯৬২) সংগীত পরিচালনাও করেন, এবং ‘বিচারক’ (১৯৫৯) ছবিটির প্রযোজনা করেন। এর আগে, আরেক দেবী, একমাত্র কানন দেবীই চলচ্চিত্র প্রযোজনার কাজ করেছিলেন, প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ‘শ্রীমতী ফিল্মস’–এর। দেবী পদবির প্রতীকী ভার, তার পৌরাণিক, অতিলৌকিক ও গৃহস্থালি গণ্ডি পেরিয়ে অরুন্ধতী দেবীর শিল্পীসত্তা, এবং সৃজনশীল শ্রম আমাদের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়ে যে স্বীকৃতির নৈতিক দাবি রাখে সেটা যেন তাঁর পদবির ভারে আমরা ভুলে না যাই।

আবারও, তাত্ত্বিক আলোচনা এড়িয়েই ভাবতে পারি, যে কোনও ethical সম্পর্কের সূচনা হয় ‘অপর’কে স্বীকৃতি দেওয়ার মধ্য দিয়েই– অপরের মুখ সেই নৈতিক আহ্বানটি ‘আত্ম’-র (self) কাছে রাখে। এখানে আমি দর্শককে ‘আত্ম’ এবং তারকাকে ‘অপর’ ধরে এগোচ্ছি। ফলে তারকা যদি হয় নারী, তাহলে ‘দেবী’ সম্ভাষণ কাজ করে ঠিক উল্টোভাবে। এই উচ্চারণ তাঁকে এমন এক নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক ইমেজে আবদ্ধ করে দেয়, যা তাঁর অর্জনের ইমেজ নয়, আবার এই জগতেরও নয়।

সত্যিকার অর্থে দেখা (seeing) তখনই সম্ভব হবে, যখন আমরা ‘অপর’কে আর কোনও আদিপ্রতিমা বা প্রতীকের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখব না। তাই অরুন্ধতী দেবীকেও চিনতে হলে তাঁর মুখোমুখি দাঁড়ানোই আমাদের একমাত্র নৈতিক দায়িত্ব। মনে রাখতে হবে, তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত ‘দেবী’ পদবিটি শুধুমাত্র বাঙালি তথা ভারতীয় মেয়েদের পদবি ব্যবহারের একটি সামাজিক অভ্যাস শুধু নয়, বরং এটি এমন এক সামাজিক কাঠামো যার ভেতর থেকে নারীকে দেখা, বোঝা ও ব্যাখ্যা করার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। ‘দেবী’ শব্দটি একদিকে যেমন পবিত্রতার ইঙ্গিত দেয়, অন্যদিকে, নারীর অভিজ্ঞতাকে পৌরাণিক ও পারিবারিক গণ্ডির মধ্যেও আটকে ফেলে। এইটুকু বুঝতে পারলেই অরুন্ধতীদের মতো সফল নারীদের প্রকৃত অর্থে দেখতে পাওয়া সম্ভব হবে, তাঁদের বৈশিষ্ট্য ও অপরত্বকে স্বীকার করে নেওয়া সম্ভব হবে।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নারীর অর্জনকে মেনে নিলেও সেটিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায়। আর তাই দেবীর আসনে বসানো সেই নিয়ন্ত্রণেরই এক কার্যকর পন্থা। একবার দেবীরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেই, মেয়ে, মানুষ আর সমালোচক থাকে না, প্রশ্ন করে না, সে কেবল এক মূর্ত প্রতীক। এর ফলে তার কাজের রাজনৈতিক তাৎপর্যও হালকা হয়ে যায়। কিন্তু অরুন্ধতী তো তা নন। তাঁর অভিনীত চরিত্ররা নজর কেড়েছে, তাঁর নির্মিত ছবিগুলি প্রশ্ন করেছে। তিনি নিজে এতরকমভাবে চলচ্চিত্রের বিভিন্ন কাজের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন যে সেটাও একপ্রকার প্রথাভঙ্গ বই কিছু না। অতএব, অরুন্ধতী দেবীকে আমাদের পড়তে হবে মানুষ হিসেবে, শিল্পী হিসেবে, প্রথাভাঙা একজন নারী হিসেবে। তাহলেই বোঝা যাবে, তিনি কীভাবে পুরুষশাসিত শিল্পক্ষেত্রে নিজের জায়গা করে নিয়েছিলেন, এবং তাঁর কাজ কীভাবে নারীবাদী চলচ্চিত্র-চিন্তার সম্ভাবনা তৈরি করেছিল।

কিছু সরল উপলব্ধি দিয়ে শেষ করি। অরুন্ধতী দেবী আক্ষরিক অর্থে একজন আধুনিক শিল্পী ছিলেন। অভিনয়ে তাঁর আত্মবিশ্বাসী শরীরী ভাষা, যে কোনও ফ্যাশনে সাবলীল চলাচল, তাঁর বুদ্ধিমত্তা এবং চলচ্চিত্র নিয়ে নানাবিধ কাজ করার আকাঙ্ক্ষা, এসব মিলিয়ে তিনি স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতের এক আধুনিক নারী-মুখ। এমনকী বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেও তাঁর এই নতুনের অন্বেষণ কিছুমাত্র কমেনি। পরিচালক হিসেবে তিনি পাঁচটি ছবি নির্মাণ করেন, এবং সেই ছবিগুলোর গানে সুর দিয়েছেন নিজেই। তাঁকে স্মরণ করে কোনও লেখাই তাঁর বহুমুখী প্রতিভাকে বাদ দিয়ে হতে পারে না। তাই আমার কাছে অরুন্ধতী অনাদিকালের কোনও দেবী নন। বরং তাঁর পদবির ইতিহাস চোখে আঙুল দিয়ে দেখায় যে তাঁর সত্যিকারের মূল্যায়ন আসলে তাকে পথিকৃত নারী হিসেবে দেখার মধ্যেই।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved