হাসিরাশি দেবীর ছবির ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথ ঘরানার ছাপ থাকলেও নিজস্বতার ছাপ রয়েছে বিষয় নির্বাচন ও শৈলীতে। তাঁর আঁকা ছবির নানা প্রদর্শনীর খবর পাওয়া গেলেও, সেসব ছবি যে কোথায় আছে– তার অধিকাংশেরই কোনও খবর নেই; অথচ ‘ভারতবর্ষ’, ‘বসুমতী’ ও সমকালীন নানা পত্রিকায় নিয়মিত ছাপা হয়েছে তাঁর ছবি। চারুকলার সংগ্রহে রয়েছে তাঁর একটি ছবি। বাকি ছবির ফটোগ্রাফ দেখা যেতে পারে পুরনো ‘ভারতবর্ষ’, ‘জয়শ্রী’, ‘মাসিক বসুমতী’, ‘বিচিত্রা’ কিংবা ‘মোহাম্মদী’র মতো পত্রিকায়। ওয়াশ পেন্টিংয়ের ছায়াময় আবহ কি আর তেমনভাবে ধরা দেয় প্রায় সাত-আট দশকের পুরনো পত্রিকার পাতায়! তবু সেসব ছবির আঙ্গিক আজও দর্শককে মুগ্ধ করে রেখার অনায়াস চলন আর চকিত অভিব্যক্তির প্রতিফলনে। কিন্তু সেসব ছবি দেখেও তাঁর শিল্পসম্ভারের বৈচিত্র ও বৈশিষ্ট্য অনুভব করা যায় না।

‘…looking about the shelves for books that were not there, to suggest to the students of those famous colleges that they should rewrite history, though I own that it often seems a little queer as it is, unreal, lop-sided; but why should they not add a supplement to history, calling it, of course, by some inconspicuous name so that women might figure there without impropriety?’

–A Room of one’s own

হ্যাঁ, নিজস্ব ঘর তাঁর ছিল বইকি, কবিতার ঘর, ছবির ঘর। সেখানে ছিল ছবির মানুষেরা, ছিল তার সৃষ্ট নানা চরিত্র, ছিল ছড়ানো বিকেল, নিঃসঙ্গ সন্ধে, আর দীর্ঘ জীবনের ব্যক্তিগত শোকের ছায়া। হাসিরাশি দেবী। নামখানা শুনে আজকের পাঠকের হয়তো আবছা মনে পড়বে ছেলেবেলার পাঠ্যবইতে পড়া কোনও ছড়ার কথা, কিন্তু শিল্পরসিক দর্শকের দরবারে আজ তিনি এক বিস্মৃত প্রতিভা। ইতিহাসের, না কি পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোতে আদ্যন্ত বাঁধা শিল্প-ঐতিহাসিকদের এই একদেশদর্শিতায় শিল্প-ইতিহাসে তাঁর অবদান স্বীকৃত হয়নি। মনে পড়ে যায়, ভার্জিনিয়া উল্ফের সৃষ্ট কাল্পনিক চরিত্র শেক্সপিয়ারের বোন জুডিথের কথা। জুডিথ, তিনি যদি না কি সৃজনশীলতায় শেক্সপিয়ারের সমকক্ষ অথবা বেশি প্রতিভাধরও হতেন, কেবলমাত্র মেয়ে বলে তিনি আসতে পারতেন কি পাদপ্রদীপের আলোয়? বেশ কয়েকটি প্রচলিত শিল্প-ইতিহাসের বইয়ের পাতা উল্টে হাসিরাশি দেবীর নাম খুঁজে পাওয়া গেল না। অথচ সেই যুগে কেন, আজকের দিনে হলেও তিনি ছিলেন এক ব্যতিক্রমী শিল্পী, ব্যতিক্রমী মানুষ।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে, ১৯১১ সালে, গোবরডাঙার এক উচ্চশিক্ষিত পরিবারে কনিষ্ঠ কন্যা হাসিরাশি দেবী জন্মগ্রহণ করেন। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে, পরাধীনতার অবমাননা সত্ত্বেও বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক ছিল বাঙালির সংস্কৃতি-জীবনের স্বর্ণযুগ। ঠাকুরবাড়ির হাত ধরে সাহিত্য, চিত্রকলার জগতে ততদিনে এক বিরাট পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে। নারীশিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছে আত্মপ্রত্যয়ী। হেঁশেলের বাইরেও যে বাঙালি মেয়েদের একটা পৃথিবী থাকতে পারে– ক্রমশ সে বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠছেন তাঁরা। সুনয়নী দেবী, সুখলতা রাও, সীতা দেবী, শান্তা দেবীর মতো অনেকে কলমের সঙ্গে তুলিও তুলে নিচ্ছেন হাতে– যেন এভাবেই তাঁরা খুঁজতে চাইছিলেন আত্মপ্রকাশের ভাষা। শুধু নিজেদের নয়, সমকালীন সব মেয়েদের– যাতে তারা চিনে নিতে পারে নিজেদের বিকল্প পৃথিবীটাকে। হাসিরাশিও ছিলেন এঁদের মতোই প্রতিভাশালী, কিন্তু এ ব্যতীত তাঁর ছিল ভাগ্যের সঙ্গে অসম লড়াইয়ে হার না মানার মতো এক আত্মপ্রত্যয়ী নির্দ্বিধ মন।

সংস্কৃতিমনস্ক যে পরিবারে তাঁর জন্ম, সেখানে মেয়ে হিসেবে কোনও বৈষম্যের শিকার হননি তিনি। অবশ্য স্কুলের প্রথাগত শিক্ষার প্রতি তাঁর তেমন কোনও আকর্ষণ ছিল না, বরং ছোটবেলা থেকেই তাঁর ভালো লাগত ছবি আঁকতে। অথচ তাঁর বাড়িতে সেকালের আর দশটা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের মতোই শিক্ষার কদর থাকলেও, ছবি আঁকার অভ্যাস ছিল না। বড় দিদি সেকালের অন্যতম জনপ্রিয় লেখিকা প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, দাদারাও কেউ ডাক্তার, কেউ-বা ইঞ্জিনিয়ার। কিন্তু তাঁর স্মৃতিচারণা থেকে জানতে পারা যাবে, পুতুলখেলার বয়স থেকেই ছবি আঁকার প্রতি তাঁর তীব্র আকর্ষণের কথা: ‘আট ন বছরের ছোট মেয়েটি প্রায়শই সবার চোখ এড়িয়ে যখন তখন ছুটে চলে যেত বাড়ীর ছাদে ছোট যে টিনের ঘরখানা আছে সেখানে।’ হাতের কাছে যা পেতেন, আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে তা নিয়েই ছবি আঁকতে বসতেন। ‘এদিকে বাড়ীর সকলে ডেকে ডেকে সাড়া না পেয়ে চীৎকার জুড়ে দিয়েছে। চারিদিকে যখন খোজ খোঁজ রব সেই ছোট্ট মেয়েটি তখন আপন মনে তুলি ও রঙ নিয়ে ভাবছে লাল না কালো না বাদামী কোন্ রঙটা লাগাবে সে মুখের ওপাশে চামড়াটা যেখানে কুঁচকে রয়েছে।’ বিয়ে হয়ে যায় প্রভাবতীর, অন্য দিদিদেরও। এক জামাইবাবু প্রশান্তকুমার চক্রবর্তী হয়ে ওঠেন তাঁর রং-তুলির জোগানদার। সৃষ্টির নেশায় বিভোর তখন তিনি। এর মধ্যে চলে গিয়েছেন বাবা। মামাবাড়ির আশ্রয়ে আদরে বেড়ে উঠছেন তিনি। বয়স যখন ১৩, বিয়ে হয়ে গেল সুশীলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। সৌভাগ্যক্রমে (সে যুগের প্রেক্ষিতে সৌভাগ্য বইকি) স্বামীর সম্পূর্ণ উৎসাহ ছিল তাঁর ছবি আঁকায়; তাঁরই সাহচর্যে হাসিরাশির প্রতিভা বিকশিত হতে লাগল। ভারতবর্ষের নানা জায়গায় তাঁর প্রদর্শনী ও পুরস্কার লাভের কথাও জানা যায়। তাঁর জীবনের এ এক শ্রেষ্ঠ সময়। দিদি প্রভাবতীর যাতায়াত ছিল ঠাকুরবাড়িতে। মাঝে মাঝেই তাঁর সঙ্গী হতেন হাসিরাশি, সঙ্গে থাকত ঝোলাভর্তি কাজ। অবনীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়েরই স্নেহধন্য ছিলেন তিনি। হাতে-কলমে তাঁদের কাছে কতটা শিখেছিলেন জানা না গেলেও, ছবি নিয়ে যে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হত, তা স্পষ্ট। অনেক সময় তাঁর স্বামীও সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন তাঁকে।

পরবর্তীকালে সেই সোনালি সময়কে মনে করে এক কথোপকথনে বলেছিলেন তিনি– ‘কী সব মানুষ ছিলেন তাঁরা, কী বিরাট হৃদয়। অপরকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য কী বিপুল আগ্রহ। অপরের প্রতি দরদও তাঁদের যতখানি মমতাও ততখানি… আজ জীবনের ষাটটি বছর পূর্ণ হয়ে গেল কিন্তু ঐ জিনিস আর চোখে পরলো না। ঐ রকম সব মানুষের সংস্পর্শেও আর আসতে পারলাম না।’ সালের হিসেব জানা নেই, তবু তখন অবনীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ দু’জনেই বার্ধক্যের দ্বারপ্রান্তে, ছোট মেয়েটির প্রতিভা তাঁদের মুগ্ধ করেছিল। শোনা যায়, একবার নাকি রবীন্দ্রনাথ তাঁর আঁকা একটি ছবি ছিঁড়ে ফেলে, হতভম্ব হাসিরাশিকে সস্নেহে দেখিয়ে দিয়েছিলেন ছবিটির কোথায় ভুল হয়েছে। এ সূত্রে বোঝাই যায় এই ঘটনা তিনের দশকে বা তার আশপাশে, যখন কবি ‘আকারের মহাযাত্রা’য় শরিক হয়েছেন।

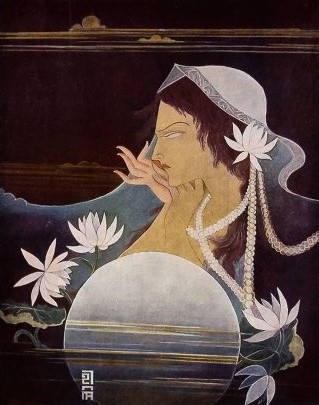

হাসিরাশি দেবীর ছবির ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথ ঘরানার ছাপ থাকলেও নিজস্বতার ছাপ রয়েছে বিষয় নির্বাচন ও শৈলীতে। তাঁর আঁকা ছবির নানা প্রদর্শনীর খবর পাওয়া গেলেও, সেসব ছবি যে কোথায় আছে– তার অধিকাংশেরই কোনও খবর নেই; অথচ ‘ভারতবর্ষ’, ‘বসুমতী’ ও সমকালীন নানা পত্রিকায় নিয়মিত ছাপা হয়েছে তাঁর ছবি। চারুকলার সংগ্রহে রয়েছে তাঁর একটি ছবি। বাকি ছবির ফটোগ্রাফ দেখা যেতে পারে পুরনো ‘ভারতবর্ষ’, ‘জয়শ্রী’, ‘মাসিক বসুমতী’, ‘বিচিত্রা’ কিংবা ‘মোহাম্মদী’র মতো পত্রিকায়। ওয়াশ পেন্টিংয়ের ছায়াময় আবহ কি আর তেমনভাবে ধরা দেয় প্রায় সাত-আট দশকের পুরনো পত্রিকার পাতায়! তবু সেসব ছবির আঙ্গিক আজও দর্শককে মুগ্ধ করে রেখার অনায়াস চলন আর চকিত অভিব্যক্তির প্রতিফলনে। কিন্তু সেসব ছবি দেখেও তাঁর শিল্পসম্ভারের বৈচিত্র ও বৈশিষ্ট্য অনুভব করা যায় না।

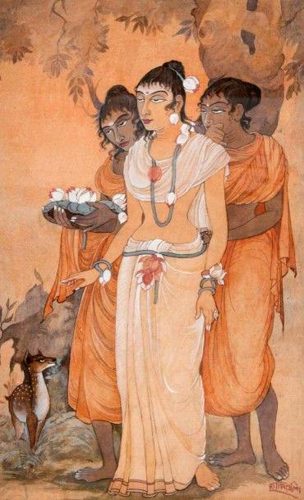

তাঁর আঁকা ‘শকুন্তলার বিদায়’ একটি একদা সুপরিচিত ছবি। ছবিটিতে শকুন্তলার অভিব্যক্তিতে মিশে আছে বিরহ এবং চিরচেনা পরিবেশ ছেড়ে অজানার উদ্দেশ্যে যাত্রার ভীতি ও সংশয়। সখেদে তাকিয়ে আছে দুই সখিও। এ আবেগঘন মুহূর্তটিকে পরিপূর্ণতা দিয়েছে সামনে দাঁড়ানো হরিণ শিশুর বিস্ময়বিহ্বল আকুল অভিব্যক্তি। শিরোনামহীন অন্য একটি ছবিতে দেখি এক সুন্দরী রমণীকে, হাতে তার পূজার অর্ঘ্য, নিবেদনের অপেক্ষায়। কিন্তু সে যেন কিঞ্চিত আনমনা, নিজের ভাবনলোকে একা সে। এই যে ক্ষণিক অনুভূতির প্রকৃত দর্শন ধরা দেয় তার ছবিগুলিতে– সেটিই তাঁর ছবির অন্যতম বৈশিষ্ট্য, তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টির ফসল। এই ছবিটির রঙের ব্যবহার লক্ষণীয়– পেছনে ফুলে ভরা বসন্তের সবুজ বনানী, পুজোর থালায় সাদা ফুল, সুন্দরী রমণীর পরনে উজ্জ্বল রঙের পোশাক; তার গায়ের রং পদ্মের মতো কিন্তু তাঁর চোখের শূন্যদৃষ্টি যেন অদ্ভুত, করুণরসের ছোঁয়া দিয়ে যায় ছবিটিতে।

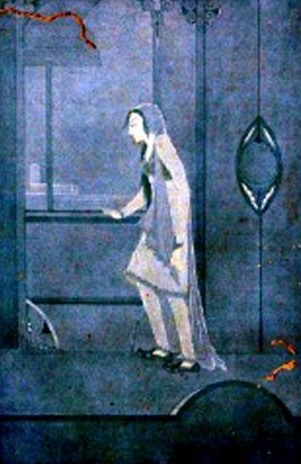

আরেকটি ছবিতে দেখা যায় এরকমই একটি মেয়ে বসে আছে একা জানলার দিকে পিঠ ফিরিয়ে। দূরে জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে তাজমহল। উজ্জ্বল হলুদ পোশাক পরিহিত মেয়েটির হাতে মদিরার পাত্র। শিরোনামহীন এই ছবিটির ‘অভিজাত দর্শক’ মেয়েটি কি জাহানারা? প্রশ্ন জাগে, এটি কি তবে অবনীন্দ্রনাথের ‘শাহজাহানের মৃত্যুশয্যা’ ছবিটির পরের দৃশ্য? এই ছবিটিতে কুয়াশার মধ্য দিয়ে দূরের তাজমহলটি বড় সুন্দর করে দেখিয়েছেন তিনি। উজ্জ্বল পোশাক ও নীলচে ধূসর রঙের সমন্বয় ছবিটিতে এক অন্য মাত্রা যোগ করেছে।

অবনীন্দ্রনাথের সাহচর্যে ওয়াশ পেন্টিংয়ে দক্ষতা লাভ করেছিলেন তিনি। হাতে ধরে কাউকেই কোনওদিন শেখাতেন না শিল্পগুরু, কিন্তু দক্ষিণের বারান্দায় গুরুর সঙ্গে ছবি আঁকার যে আসর বসত সেখানে অবনীন্দ্রনাথের রস ঝরানো কথায় আর তুলির টানেটোনে প্রত্যহ এক আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি হত। ঠাকুরবাড়ির স্নেহধন্য হাসিরাশি, অনুমান করা যায় সেভাবেই শিখেছিলেন ওয়াশ, টেম্পারার কারিকুরি। সারাজীবন দুঃখের সঙ্গে সহবাস তাঁর। একমাত্র মেয়েটি মাত্র সাত বছর বয়সে মারা যায়। সেই শোকের রেশ কাটতে না কাটতেই অকালে পরলোকগমন করেন তাঁর স্বামী। কতই-বা বয়স তখন হাসিরাশির! সেই দুই তীব্র শোক তাঁকে তাঁর সৃজনবিশ্ব থেকে অনেক দূরে নিয়ে গিয়েছিল। দীর্ঘ সময় তিনি কোনও ছবি আঁকেননি। কিন্তু অসামান্য মানসিক স্থৈর্যের বলে আবার উঠে দাঁড়ালেন তিনি, চললেন ভারত ভ্রমণে। দু’চোখ মেলে দেখলেন প্রকৃতিকে, মানুষকে। তারপর প্রিয় কবির মতোই যেন বললেন– ‘দুখের বেশে এসেছ বলে তোমার নাহি ডরিব’, আর পুনরায় নিমগ্ন হলেন আপন সৃজনবিশ্বে।

অনেক দৃশ্যচিত্রও এঁকেছিলেন তিনি। ওয়াশ পদ্ধতিতে আঁকা এই নিসর্গচিত্রগুলি নিঃসন্দেহে তাঁর সেরা ছবির অন্যতম। তাঁর ছবিতে প্রকৃতির শ্যামল কোমল রূপটি যেন হালকা রঙের ছোঁয়ায় প্রাণময় হয়ে উঠেছে। ছোটবেলা থেকেই প্রকৃতির সঙ্গে যে সৌহার্দ্য বলে উঠেছিল, তারই প্রকাশ দৃশ্যচিত্রগুলিতে আভাসিত হয়েছে। প্রকৃতির সৌন্দর্যের প্রতি এই মুগ্ধতার সঙ্গে মিলে গিয়েছিল তাঁর কাব্যপিপাসু মনের আসক্তি। ফলে তাঁর নিসর্গচিত্রে এক ধরনের প্রচ্ছন্ন কাব্যগীতির আবেশ লক্ষ্য করা যায়।

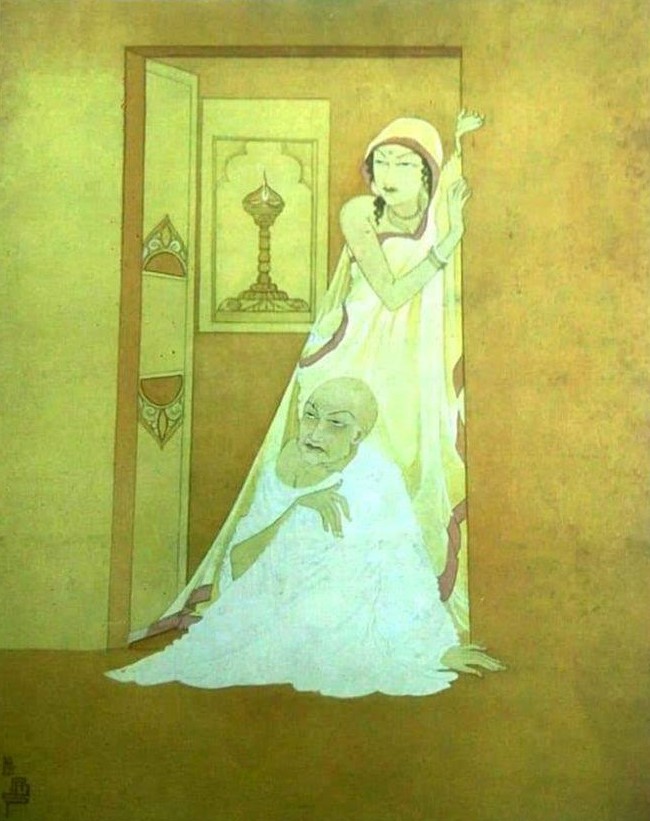

তাঁর জীবনের করুণরসও অনেক সময়েই সিঞ্চিত হয়েছে তাঁর ছবিতে। এমনই একটি ছবি ‘গোরা হারা’। শ্রীচৈতন্যদেব চলে গেছেন গৃহত্যাগ করে; দরজার দিকে চেয়ে বসে আছেন মা শচীদেবী এবং তাঁর পেছনে অবগুণ্ঠিত বিষ্ণুপ্রিয়া। শ্রীচৈতন্য চলে গেছেন বৃহত্তর মানুষের কল্যাণের জন্য, কিন্তু শচীদেবীর তো তিনি একমাত্র সন্তান। সেই সন্তানহারা মায়ের দুঃখ অপূর্বভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন হাসিরাশি দেবী। কোথায় যেন নিজের বেদনার সঙ্গে এক হয়ে গেছে শচীমাতার দুঃখ। ছন্দোবদ্ধ রেখায় ভাবময় এই ছবিখানার নিঃশব্দ হাহাকার, আজও স্পর্শ করে দর্শককে। অদ্ভুত সংরচন ছবিটির। সাদা রঙের ব্যবহার ফুটিয়ে তুলেছে শূন্যতার ছবি– শচীমাতার সর্বাঙ্গ সাদা শাড়িতে আবৃত, হাতদু’টি শুধু দেখা যাচ্ছে আর বিষ্ণুপ্রিয়া হাত দিয়ে দরজাটি ধরে যেন নিজেকে সংযত করছেন। তার শাড়ির সরু লাল পাড় ঘিরে রয়েছে তাঁর করুণসুন্দর মুখখানা। কিন্তু এমনভাবে শিল্পী দু’টি ফিগারকে এঁকেছেন যাতে মনে হচ্ছে, বিষ্ণুপ্রিয়া আর শচীমাতা একে অপরের থেকে অভিন্ন। একই দুঃখ এক অদৃশ্য বাঁধনে বেঁধেছে তাঁদের। ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকায় প্রকাশিত এই ছবিটির অন্দরসজ্জাতেও যেন সেই শূন্যতারই প্রকাশ। একটিমাত্র প্রদীপ ছাড়া ঘরে আর কিছু নেই, অন্য দেওয়ালে খানিক আলপনার আভাস। তবে এই ছবিটির রেখা ও বিন্যাসে পাহাড়ি অনুচিত্রের আভাস আছে।

তাঁর কোনও কোনও ছবি অবনীন্দ্রনাথের শৈলীর খুব কাছাকাছি হলেও, তাঁর ছবি মূলত আরও বেশি করে মনে করায় বেঙ্গল স্কুলের আরেক একলব্য শিল্পী আবদুর রহমান চুঘতাইয়ের ছবি। বিশেষত তাঁর রেখার চলন। বেঙ্গল স্কুলের ধারায় আঁকা হলেও ছবিগুলির রেখার ঋজুতা ও ড্রয়িং তাঁর এক নিজস্ব শৈলী নির্মাণ করেছে। পৌরাণিক বিষয়নির্ভর হোক, বা প্রাত্যহিক জীবনচর্চার এক টুকরো দৃশ্য হোক– তাঁর ছবি বড় প্রাণময়। পৌরাণিক ছবি আঁকতে ভালোবাসলেও তার সঙ্গে বর্তমানের সংমিশ্রণ ঘটাতে তিনি পছন্দ করতেন। কারণ একমাত্র তা হলেই ছবিটি ‘যুগোপযোগীও যেমন হবে তেমনি পৌরাণিকের প্রতি বর্তমানের বিশ্বাসও নষ্ট হবে না’। তাঁর আবেগদীর্ণ উপস্থাপন এবং অনুভূতির তীব্রতায় এভাবেই মেলবন্ধন ঘটেছে নতুনের সঙ্গে পুরাতনের। তাঁর রেখা তাঁর চরিত্রের মতোই ঋজু কিন্তু নমনীয়। ‘স্মৃতি’ ছবিটির কথা মনে পড়ে। এক স্মৃতি-ভারাক্রান্ত রমণী, তার চারদিকে পুষ্পশোভা, কিন্তু তার চোখের রেখাটির সামান্য কুঞ্চন যেন জানিয়ে দিচ্ছে– স্মৃতি সততই মধুর নয়। এই যে আঙ্গিকের সঙ্গে রূপের, রঙের অন্তর্নিহিত এক সামঞ্জস্য যা ভাবপ্রধান ছবিকে জীবন্ত করে তোলে– সেটাই হাসিরাশি দেবীর ছবির মূল সুর।

সেই যুগে তাঁর ছবি দেখানো হয়েছিল প্যারিসের এক প্রদর্শনীতে। রুমানিয়ার এক রাষ্ট্রদূত মুগ্ধ হয়েছিলেন তাঁর ছবি দেখে। তাঁর ছবির অন্তঃস্থ বিষণ্ণ আন্তরিকতা, কাব্যগীতিময়তা, অনুপুঙ্খ দর্শনের সাযুজ্যে তৈরি যে শিল্পভাষা– তাতে লেগে ছিল এক সর্বজনীনতার ছোঁয়া; আর তাই তা মুগ্ধ করেছিল দেশ বিদেশের দর্শককে।

তাঁর স্মৃতিলেখ থেকে জানা যায়, ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে শ্বেতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর ছবি পাঠিয়েছিলেন মধ্যপ্রদেশে কালিদাস সমারোহের ‘মেঘদূত’ প্রতিযোগিতায়। তাঁর বয়ানেই শুনি পরের ঘটনা, ‘সেখানে পুরস্কার পাই ও সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ছবি কিনে নেন। বাংলার একমাত্র আমিই পুরস্কারে নির্বাচিত হই নিজে উপস্থিত না থেকে।’ প্রকাশিত ছবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ‘গণেশ পলাশের স্বপ্ন’, ‘দুনিয়ার দেনা’, ‘মেঘদূত’, ‘শকুন্তলার বিদায়’, ‘রাস’ ইত্যাদি।

শুধু নিজের ছবি নয়, নিজের ও অন্য লেখকদের লেখার চিত্রায়নে বহু ছবি এঁকেছেন তিনি। এই প্রসঙ্গে তাঁর লেখা ‘বকবাবাজি কাঁকড়ামাসী’ বইটির কথা উল্লেখযোগ্য। নানা পত্রিকার মলাটেও এঁকেছেন ছবি (এখনও এই দু’টি ক্ষেত্রে মেয়েদের ভূমিকা নগণ্য)। অথচ সেগুলিও ঢাকা পড়ে গেছে বিস্মৃতির আবরণে। ‘সংশপ্তক’ পত্রিকার মলাট-চিত্রটি যেমন, তাঁর বলিষ্ঠ রেখা, মেয়েটির দাঁড়ানোর ভঙ্গীর মধ্যে রয়েছে একটি গ্রাফিক্যাল কোয়ালিটি যা তাঁর অন্য ছবির থেকে আলাদা। অনেকটা যেন উডকাট ছবির মতো। অর্থাৎ পরিপ্রেক্ষিত বদলালে, ছবির শৈলী কীভাবে বদলাতে হয় সে ব্যাপারে তাঁর সচেতনতার অভাব ছিল না; আর সে বিষয়ে সবচেয়ে বড় স্বীকৃতি তিনি পেয়েছিলেন শিল্পগুরুর কাছ থেকেই– ‘এর (হাসিরাশির) ছবি আমার দু একটা লেখার মধ্যে দেখে, প্রথম থেকে আমি এর ছবি আঁকা বুক ইলাস্ট্রেশন ড্রয়িংয়ের নিপুণতা ধরতে পেরে সব মাসিক পত্রের মালিকদের জানাই যে এর আঁকা ইলাস্ট্রেশন দিয়ে আমার গল্প যেন ছাপা হয়।’

সে যুগে পুরুষপ্রধান শিল্পজগতে শিল্পী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা মোটেই সহজ কাজ ছিল না। সংসারের অবশ্যকর্তব্য সমস্ত দায়িত্ব পালন করেও নিজস্ব একটি শিল্পশৈলী গড়ে তোলা, নিজের স্বকীয়তার পরিচয় রাখা, সমাজের অনুশাসনের একরকম বিরোধিতা করে নিজেকে গড়ে তোলারই নামান্তর। সৃষ্টিশীল এই মানুষটির নিজেকে উন্নত করার, শিল্পের নানা পদ্ধতি আয়ত্ত করার আকাঙ্ক্ষা ছিল তীব্র। তাই অন্যরা যখন পঞ্চাশোর্ধ্ব জীবনের হিসেব মেলাতে ব্যস্ত তখন তিনি ভর্তি হলেন তৎকালীন সরকারি আর্ট কলেজে। সেটা ১৯৬০ সাল। মনে রাখতে হবে, তখন তিনি যথেষ্ট পরিচিত লেখিকা, তবুও মূলত ছাত্রছাত্রীদের লেখায় ভরা কলেজ ম্যাগাজিন ‘রূপকলা’র জন্য একটি প্রবন্ধ জমা দিলেন। ছাত্রীর লেখা প্রবন্ধটি ছাপাও হল। উল্লেখযোগ্য যে সেই প্রবন্ধটির বিষয় ছিল ‘কাঁথা’। তখনও শিল্পদ্রব্য হিসাবে ‘কাঁথা’ স্বীকৃত হয়নি। লেখা হয়নি বর্তমানে প্রকাশিত অসংখ্য গবেষণা গ্রন্থ। কিন্তু শিল্পীর চোখ চিনেছিল ‘কাঁথা’-র শিল্প অনুষঙ্গ। নানা চমৎকার তথ্যের সম্ভারে সাজানো সেই লেখা। এমনকী এই নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধের শেষে, বাংলার কথাসাহিত্যে কাঁথার প্রসঙ্গও উল্লেখ করেছেন তিনি। আর তাঁর জীবনের মতোই তাঁর লেখাতেও মিলে গেছে শিল্প এবং সাহিত্য।

প্রায় অর্ধশতক ধরে ভাষার সাধনা করেছেন তিনি। পাশাপাশি চিত্রসাধনা। এমন উদাহরণ বাংলায় তো বটেই, ভারতেও বিরল বললেই হয়। সাহিত্যকৃতির সেরা সম্মান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুবনমোহিনী পদকও পেয়েছিলেন। মূলত ছোটদের জন্য লিখলেও বড়দের জন্য লেখা তাঁর কিছু উপন্যাসও আছে। মূলত নারীকেন্দ্রিক, তাঁর উপন্যাসে দুঃখের ছোঁয়া যেমন আছে তেমনই দেখা মেলে কিছু আত্মবিশ্বাসী নারীদের, যারা নতুন যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সামান্য হলেও বৈচিত্র আনতে চায় তাদের একঘেয়ে নিষ্পেষিত জীবনে। একটা আশার সুর। উপন্যাস বা গল্পের পাশাপাশি কবিতা লিখেছেন। কবিতায় হাস্যরসের পাশাপাশি উদ্ভটরসের প্রাবল্যও দেখা যেত। তেমন তিনটি ছড়ার উল্লেখ এখানে করে রাখা যেতে পারে–

কি রাঁধন রেঁধেছো মা

তুমি নাকি গিন্নি

আমরা তো বলি একে মানতের সিন্নি

পটল ভেজেছো দেখি তেল ভরা কড়াতে

নুন ঝাল দিয়ে কেউ রাঁধে নাকি বড়াতে

ডালটাও গলে পাক

পায়েসটা মিষ্টি

আমরা তো বলি একে

কি অনাছিষ্টি।

কিংবা

পাকাঠিলাল ঠুনঠুনিয়া,

বললে সেদিন হাত গুনিয়া

এই যে হাতের সামনে রেখা,

এদিক থেকে যাচ্ছে দেখা,

এর মানেটা নয়কো যা-তা,

ঘুরিয়ে দেবে অনেক মাথা।

পাউন্ড শিলিং পেন্স ও ডলার,

পয়সা টাকার নানান কালার

জগত্টাকে সরষে-ফুলে

ভরিয়ে দেবে শিকেয় তুলে।

বাজার তবু মন্দা ভারি,

আভাস যেন পাচ্ছি তারই॥

কিংবা

সইয়ের বইয়ের কভারে যেই এঁকেছি কই মাছ,

তড়বড়িয়ে উঠলো গিয়ে সামনে দেখে ওই গাছ।

সেই গাছে সে ডিম পেড়েছে দুটো

একটা ভালো, একটা আবার ফুটো।

সেই ফুটো দে’ কই ছানা গে সটান দিলে লাফ

এক্কেবারে সমুদ্দুরে, সক্কলে অবাক।

এই তিনটি ছড়াই ছোটদের জন্যে লেখা হলেও তাদের মেজাজ কিন্ত সম্পূর্ণ আলাদা। প্রথম ছড়াটির মধ্যে সাবলীলভাবে বুনে দেওয়া হয়েছে সূক্ষ্ম শ্লেষ। খেয়াল করলে বোঝা যায় নিছক সমালোচনার খাতিরে ঠিক জিনিসকে ভুল বলে দেখানো হচ্ছে। সাধারণত সেকালের শ্বশুরবাড়িতে, বৌ-দের এরকম কৌশলী প্রক্রিয়ায় নিন্দা করা হত। পরের ছড়াটির একটিমাত্র অনুচ্ছেদ এখানে উদ্ধৃত করা হল, কিন্তু তার মধ্যে দিয়েই তাঁর ব্যঙ্গাত্মক সুরটি স্পষ্ট। পাকাঠিলালের নাম থেকে শুরু করে ‘পয়সা টাকার নানান কালার’-এর মতো পঙ্ক্তিতে ধরা পড়ে তার জীবনবোধের রসালো কিন্তু তীব্র উপলব্ধি। আর তৃতীয় কবিতাটির মধ্যে রয়েছে এক জাদুবাস্তবতার ছোঁয়া, আর রয়েছে তাঁর বইয়ের প্রচ্ছদ-চিত্রণের ইঙ্গিতও। মজার কথা, এই কবিতাগুলির বিন্যাস বহুস্তরীয় হলেও শুধুমাত্র আক্ষরিক অর্থটি ধরলেও তাঁর সরস কবিমনের পরিচয় পাওয়া যায়।

বড়দের জন্যে লেখা কবিতাগুলোতে রবীন্দ্রপ্রভাব সুস্পষ্ট, ‘দুঃখের রাতি এল’ কবিতাটির কয়েকটি পঙ্ক্তি এখানে উদাহরণ হিসেবে উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

বাহির আকাশ আজ ঘন মেঘ মন্থর

মদির স্বপন নাহি অঙ্কে,–

চকিত চপলা চলে ছুটিয়া নিরন্তর

ভ্রকুটি কুটিলা নানারঙ্গে!

দীর্ঘ দিবস মাস, দীর্ঘ নিশীথ দিন,

উৎসবানন্দিত ছন্দিত হৃদিবীণ,

আজি অবসাদ ভরা, সুরহারা গীতহীন

মিশে যেতে চায় ওরি সঙ্গে–

চির যবনিকাতলে,– পথে, পথে হয় লীন

যেথা শত লীলা নানারঙ্গে!

এ হয়তো নতুন কথা নয়। কারণ যাঁরা রবীন্দ্রঘনিষ্ঠ, তাঁদের অনেকের কবিতার বিষয় এবং আঙ্গিকই রবীন্দ্রনাথের কাছে বিশেষভাবে ঋণী। হাসিরাশির কবিতার বই ‘বর্ণালী’র আশীর্বাণী লিখে দিয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। স্রষ্টা ও সৃষ্টির প্রতি সুগভীর আস্থা না থাকলে রবীন্দ্রনাথের মতো একজন লোক কখনওই একাজ করতে সম্মত হতেন না। সেই মুখবন্ধের শুরুতে লেখা ছিল–

লেখা আর আঁকা

তব মন বিহঙ্গের

এই দুটি পাখা

ধরণীর ধূলিপথ তপ্ত হয় হোক

আকাশে রহিল মু্ক্ত তব মুক্তিলোক।

‘স্বনির্বাচিত কবিতা’র জন্য তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুবনমোহিনী পদক লাভ করেছিলেন। তাঁর কবিতায় জীবনের দুঃখ, আশা ও সংগ্রামের যে লেখচিত্র ফুটে ওঠে তা অনেকখানিই তাঁর জীবন থেকে নেওয়া। তবু তাঁর কবিতায় দুঃখের মেঘ যতই ঘনাক না কেন, একটুকরো রোদের মতো শোনা যায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এক কণ্ঠস্বর, যা মানুষের প্রতি মানুষের, নিজের ক্ষমতার প্রতি আস্থা জাগিয়ে তোলে। তাঁর উপন্যাসগুলিও সে যুগে যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল। যদিও আজ সেগুলির সন্ধান করতে গেলে খুঁজে দেখতে হবে ‘ভারতবর্ষ’, ‘বিচিত্রা’, ‘মোহাম্মদী’র মতো গত শতকের বহুল প্রচারিত পত্রিকাগুলি। এছাড়াও তাঁর গদ্যের তালিকায় রয়েছে দীর্ঘ গবেষণার ফসল ‘কুশদহের ইতিহাস’ ও ‘স্বামী অভেদানন্দের জীবনী’। শুধু লেখা বা ছবি আঁকা নয়, তিনি ছিলেন সুকণ্ঠের অধিকারী। তাঁর লেখা গান রেকর্ডও হয়েছিল।

নিজের জাগতিক সুখদুঃখকে তুচ্ছ করে তিনি কল্পনার আকাশে, আপন ভাবলোকে মুক্তি খুঁজেছিলেন। তা বলে ভুলে যাননি চারপাশের মানুষগুলিকেও, সমাজসেবায় নিয়ত ব্যাপৃত এই মানুষটি তাঁর সর্বস্ব দান করেছিলেন গোবরডাঙা হাই স্কুলে, সেখানেই একটি ঘরে একক জীবন কাটিয়েছেন। দীর্ঘ সন্তাপময় জীবনে শারীরিক ও মানসিক কষ্ট তাকে কাতর করেছে হয়তো, কিন্তু তখনও হারিয়ে ফেলেননি তাঁর সহজাত রসবোধ। জীবনের সায়াহ্নে লেখা চার পঙ্ক্তির কবিতাটিতে সেই রসিক মনটি ধরা আছে:

চাঁদের ভেতর চরকা কাটা বুড়ি,

আজো হাঁটে দিয়েই হামাগুড়ি

সেও কি, আমার মতো থুরথুরিয়ে হাঁটে

আর, বসে বসে কেবল চরকা কাটে।

কথাশিল্পী হাসিরাশিকে এ প্রজন্মের পাঠক চেনে না; আর হাসিরাশির চিত্রকলা– সেও তো বিস্তৃতির গর্ভে বিলীন। অথচ তাঁকে চিনতে চাইলে, জানতে পারলে তা হয়তো হত এক নতুন অভিজ্ঞান। আজকের আলোয় তাঁর শিল্পকর্মের নতুন পাঠ হয়তো অসম্ভব হত না। হয়তো গভীরতার অনুভবে স্পষ্ট রেখায় চিহ্নিত হতে পারত তাঁর লেখা। কবি বা শিল্পী হিসেবে তাঁর মূল্যায়নের প্রেক্ষিত তৈরি হয়নি আজও। কিন্তু তাঁকে অস্বীকার করলে অপূর্ণ থাকবে আমাদের ইতিহাস বোধের অনেকটাই।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved