একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলছেন যে, গণিতের প্রতি এই আগ্রহ আসলে মানুষের প্রতি আগ্রহ থেকেই আসে। গণিতকে যেভাবে চিরাচরিত সমাজের থেকে বিচ্ছিন্ন এক ‘এলিয়েন’ ভাষা হিসেবে দেখা হয়, সেটা তিনি মানতে নারাজ। গণিত তাকে ‘ইমোশনাল সিকিওরিটি’ দেয় তাই এটিকে নিরস কিছু সংখ্যা আর হিসেবনিকেশ ভাবতে তিনি অক্ষম। ‘হিউম্যান কম্পিউটার’ উপাধিতেও তাঁর আপত্তি ছিল। একটি যন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করে কেন একজন মানুষের ক্ষমতা বিচার করা হবে, সে কি নিজগুণেই পারদর্শী নন?

ম্যাজিক নাকি বুদ্ধিমত্তা?

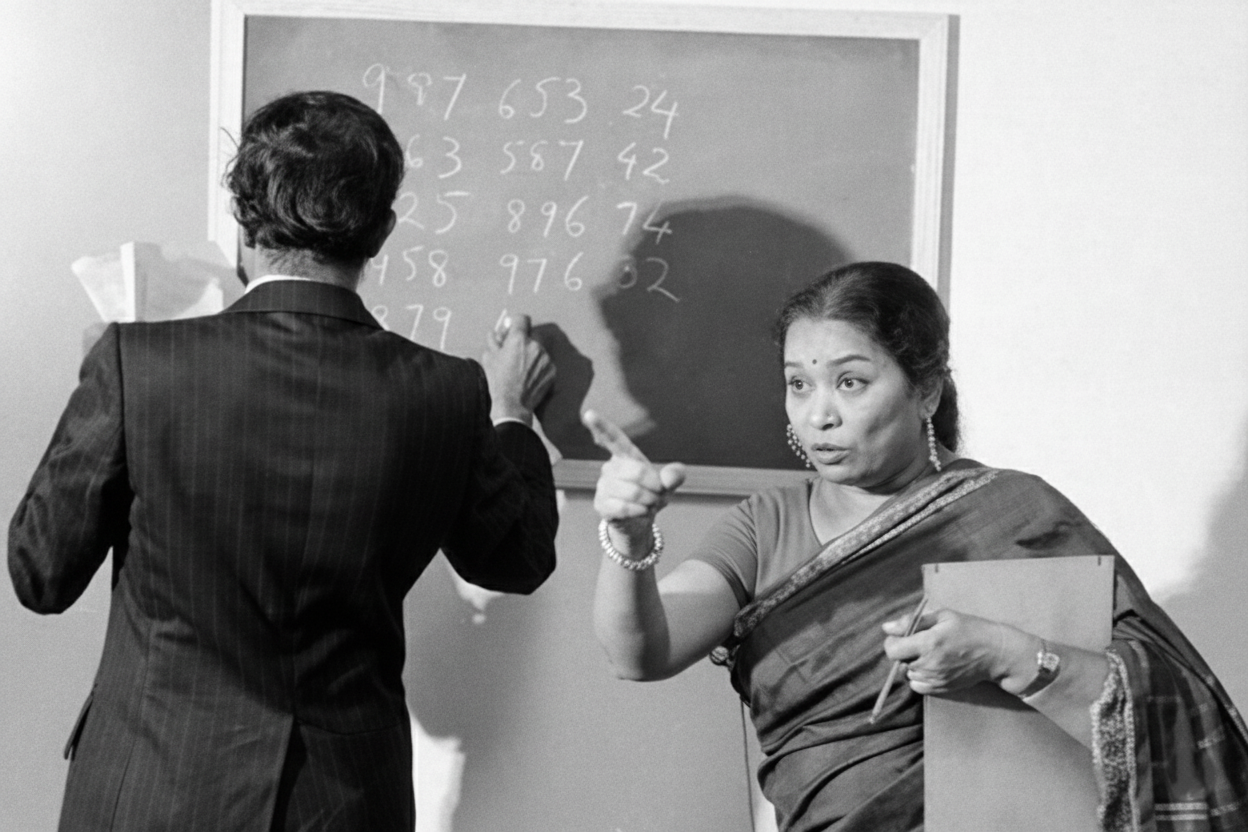

সাড়ে তিন বছর বয়স থেকে যখন এক শিশু মুখে মুখে জটিল অঙ্ক সমাধান করে ফেলে আর তাকে নিয়ে বেশ হইচই পড়ে যায় চারদিকে, তখন প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে এটা কি কোনও ম্যাজিক শো বা দুর্দান্ত এক স্পেকটাকল? গুণ, ভাগ, কিউব-রুট অথবা ৫০ বছর আগেকার ক্যালেন্ডারের তারিখ, মাস, দিন– সবই এক লহমায় বলে দিতে পারতেন শকুন্তলা দেবী, যাঁকে নিয়ে ২০২০ সালে বায়োপিক তৈরি হলে পুনরায় জনসমক্ষে বেশ একটা চর্চা শুরু হয়। তাঁকে জানার উপায় তাঁর দেওয়া গুটিকতক সাক্ষাৎকার আর বইয়ের ভূমিকায় লেখা অতি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি। সেইটুকু অনুধাবন করেও বোঝা যায় প্রায় ৯০ বছর আগে জন্মানো এক ভারতীয় মহিলা কী অক্লান্ত পরিশ্রম করে নিজের পরিচিতি বানাতে চেয়েছিলেন বিশিষ্টদের মাঝে। পরাধীন ভারতে বিদ্যাচর্চা অবশ্যই শ্রেণি, লিঙ্গ, জাতি, এমনকী, বর্ণের (race) ওপরও নির্ভর করত। সেখানে তিনের দশকে বেড়ে ওঠা শকুন্তলা প্রভূত সুযোগসুবিধা যে পাবে না, তা নিশ্চিত। তবু ১৯৪৫-’৫০ নাগাদ, স্বাধীনতা যখন আসন্ন, তখন ইংল্যান্ডে গিয়ে তিনি গণিতের পারদর্শিতা দেখানোর সুযোগ পান। পারিবারিক এক বন্ধুর সহায়তায় তিনি বিলেত যান, সেখানে কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অংশ না হলেও কিছু প্রদর্শনীর মাধ্যমে তিনি ইতিমধ্যে নাম করে ফেলেন। এই ধরনের সাক্ষাৎকার বা পাবলিক অ্যাপিয়ারেন্সে পরেও শকুন্তলা দেবীকে দেখা গিয়েছে এবং একটা অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষ করা যায় এমন আয়োজনগুলিতে। আমেরিকা হোক বা ইউরোপ, কিছু প্রখ্যাত বিজ্ঞানী বা গণিতজ্ঞ উপস্থিত থাকেন সেখানে, এরপর শকুন্তলা দেবীকে আমন্ত্রণ জানিয়ে নানা জটিল অঙ্ক সমাধান করতে বলা হয়, সবক্ষেত্রেই তিনি সঠিক উত্তর দেন, তাও আবার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে এবং এই বিস্ময় কাটিয়ে উঠতে পারে না উপস্থিত দর্শক, হাততালিতে ফেটে পরে শোয়ের সেট, পর্দার ওপারের দর্শকও অভিভূত হন এমন ‘human computer’-এর প্রতিভা দেখে। পরবর্তীকালে অনেক শো টিভিতেও সম্প্রচারিত হয়েছে এবং এই প্রত্যেকটি সাক্ষাৎকারে শকুন্তলা দেবী যেন নিজেকে বারবার প্রমাণ করার চেষ্টা করে গিয়েছেন। আপাত হাসিখুশি, ব্যক্তিত্ববান ও সাবলীল ভঙ্গিতে তিনি কথা বলে যান, কিঞ্চিৎ রসবোধ বা হিউমার সহযোগে, এবং আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে যে এই ব্যতিক্রমী মানুষটির কি আরও খানিক সুযোগ বা পরিকাঠামো পাওয়া উচিত ছিল? ছয় বা সাতের দশকে মহিলারা যখন খুব কম সংখ্যায় কারিগরিবিদ্যা বা ইঞ্জিনিয়ারিং ফিল্ডে আসছেন, তখন শকুন্তলা দেবীর মতো মানুষরা, তাঁদের অসম্ভব মেধার পরিচয় দিয়েও টেলিভিশনে ‘মিরাকেল লেডি’ হয়ে থেকে গিয়েছেন। তাঁকে ঘিরে রহস্য তৈরি হয়েছে, কোন জাদুবলে তিনি তেরো সংখ্যার গুণ মুখে মুখে সমাধান করেন!

আগেই বলেছি, তাঁর পাবলিক অ্যাপিয়ারেন্সগুলি অনেকটাই এক প্রদর্শনী বা স্পেকট্যাকলের মতো, কীভাবে ক্যালকুলেটরের থেকেও দ্রুত অঙ্কের সমাধান করতে পারে এক মানুষ, তা চাক্ষুষ দেখার ভিড়, ঔৎসুক্য। হিন্দি কমিকসে চাচা চৌধুরীকে বলা হত কম্পিউটারের থেকেও বুদ্ধিমান, কিন্তু এ তো ফিকশন নয়, রক্তমাংসের মানুষ, উপরন্তু এক মহিলা, যাঁদের আবার প্রায়শই বিজ্ঞান বা অঙ্কে কিঞ্চিৎ দুর্বল ভাবা হয়। এখানে বলে রাখা ভালো যে, শকুন্তলা দেবী প্রকৃত অর্থেই ‘সেলফ মেড’। খুব অর্থবল নিয়ে তিনি জন্মাননি, বাবার হাত ধরে নিজের মেধা পাঁচজনের সামনে প্রদর্শনের মাধ্যমেই তাঁর জীবনের ব্যতিক্রমী গল্পের সূত্রপাত। কিছু সূত্র বলছে, তাঁর পিতা ছিলেন কর্নাটকের এক সার্কাস দলের ট্রাপিস শিল্পী, সিংহের খেলা দেখাতেন, এছাড়াও ম্যাজিক শো বা দড়িখেলায় ছিলেন পারদর্শী (মতান্তর আছে)। খুব ছোটবেলা থেকেই শকুন্তলার গুণগুলি লক্ষ করে তাঁর বাবা তাঁকে জনসমক্ষে ‘পারফরমেন্স’ করাতে সচেষ্ট হন। মুখে মুখে পাঁচ বছরের শিশু জটিল সব অঙ্ক কষছে, এই দৃশ্য জাদুবিদ্যার থেকে কোনও অংশে কম না। ডেকান হেরাল্ডের একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, শকুন্তলার বাবা ব্যক্তিগত স্তরে গণিতচর্চা করতেন, বেদ বা প্রাচীন ভারতীয় গণনা অবলম্বনে একটি সোলার ক্যালেন্ডারও বানিয়েছিলেন এবং এই গণনার প্রতিভাই শকুন্তলা ও তাঁর ভাই-বোনদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। শকুন্তলা দেবীর লেখা বই ‘figuring’-এর ভূমিকায় তিনি বলছেন যে, সারা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে গিয়ে নিজের গাণিতিক প্রতিভা ডেমনস্ট্রেট করেছেন তিনি। ‘পারফরমেন্স’ বা ‘ডেমনস্ট্রেশন’ এই শব্দগুলি বারবার নিজেই ব্যবহার করছেন বইতে, যার আলাদা প্রাসঙ্গিকতা আছে। নিজেকে জাহির করতে হয়েছে তাঁকে দেশ-বিদেশের প্রদর্শনীতে, প্রমাণ দিতে হয়েছে দ্রুত গণন ক্ষমতার। কিন্তু উচ্চতর গণিতের ওপর ভর করে কোনও প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা পেয়ে তিনি এগোতে পারেননি। ভারতের তৎকালীন গণিতজ্ঞদের ধারাবাহিক গবেষণার পথের থেকে শকুন্তলার অভিজ্ঞতা অনেকটাই আলাদা। এই ডেমনস্ট্রেশন হয়তো তাঁকে খ্যাতি দিয়েছে, অবাক করেছে নানা মানুষকে কিন্তু তাঁর ক্ষমতার সঠিক ব্যবহারে কোনও খামতি থেকে গিয়েছে কি? তিনি নিজে যদিও কখনও আক্ষেপ প্রকাশ করেননি এই বিষয় বরং নিজ চেষ্টায় একের পর এক বই লিখে গেছেন নানা বিষয়ের ওপর, তবু প্রশ্ন জাগে যে মাত্র পাঁচ বছর বয়সে মাইসোর বিশ্ববিদ্যালয় গণিতের প্রতিভা দেখানোর পরেও কেন তিনি প্রথাগত শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত হতে পারলেন না!

একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলছেন যে, গণিতের প্রতি এই আগ্রহ আসলে মানুষের প্রতি আগ্রহ থেকেই আসে। গণিতকে যেভাবে চিরাচরিত সমাজের থেকে বিচ্ছিন্ন এক ‘এলিয়েন’ ভাষা হিসেবে দেখা হয়, সেটা তিনি মানতে নারাজ। গণিত তাকে ‘ইমোশনাল সিকিওরিটি’ দেয় তাই এটিকে নিরস কিছু সংখ্যা আর হিসেবনিকেশ ভাবতে তিনি অক্ষম। ‘হিউম্যান কম্পিউটার’ উপাধিতেও তাঁর আপত্তি ছিল। একটি যন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করে কেন একজন মানুষের ক্ষমতা বিচার করা হবে, সে কি নিজগুণেই পারদর্শী নন? আসলে শকুন্তলা দেবীর নিমেষে গণনা করার ক্ষমতা নিয়ে সবথেকে বেশি আলোচনা হলেও প্রায়শই উহ্য থেকে যায়, একেবারে নিজের চেষ্টায় গণিত ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ের প্রতি তাঁর ঝোঁক, অনুসন্ধান এবং নিয়মিত লেখালেখি করে বই প্রকাশের অভ্যেস। মানুষের স্বভাবগত আগ্রহই যে তাঁকে অঙ্ক, বিজ্ঞান বা সমাজবিদ্যার কাছাকাছি নিয়ে আসে– এই সত্যটি তিনি হয়তো উপলব্ধি করেছিলেন। অঙ্ক ছাড়াও তাঁর বিবিধ বিষয় নিয়ে পড়াশোনা এবং লেখালেখি প্রমাণ করে যে তাঁকে শুধু হিউম্যান কম্পিউটার বা ‘গুড উইথ নাম্বারস’ বলে কোনও খোপে ফেলা যাবে না।

ভারতে প্রথম হোমোসেক্সুয়ালিটি সংক্রান্ত বই লেখেন শকুন্তলা দেবী। ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত ‘দ্য ওয়ার্ল্ড অফ হোমোসেক্সুয়ালস’ বইয়ের মুখবন্ধে তিনি বলছেন:

‘আমাদের সমাজে হোমোসেক্সুয়ালিটিকে কেন্দ্র করে এক ধরনের ইগনোরেন্স (অজ্ঞতা) মিথ (অতিকথা) ও সুপারস্টিশন (কুসংস্কার) কাজ করে… পাশ্চাত্যে কিন্তু একে ঘিরে বায়োগ্রাফিকাল (আত্মজীবনীমূলক) রচনা এবং বৈজ্ঞানিক-মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দেখা যায়… আমি সমকামী নই, মনোবিদ নই, আবার সমাজবিজ্ঞানীও নই, তবু এই বই লেখার সম্পূর্ণ যোগ্যতা আমার আছে, কারণ আমি একজন মানুষ।’

তিনি মানুষ বলেই তাঁর অধিকার রয়েছে আশপাশে প্রান্তিক লিঙ্গের মানুষদের বঞ্চনা নিয়ে লেখার, শকুন্তলা দেবীর এই ভাষ্য শুধু ১৯৭৭ কেন, আজও দৃঢ়ভাবে অনেকেই গ্রহণ করতে পারবে না। বইটি শুরু হচ্ছে Earnest Hemmingway-র একটি উদ্ধৃতি দিয়ে ‘prejudice is a despotic ignorant mental slave holder’। ভাবতে ভালো লাগে যে, তাঁর যুক্তিবোধ বা বিজ্ঞানমনস্কতা শুধুমাত্র একটি ডিসিপ্লিন বা অঙ্কের সমীকরণেই আটকে থাকেনি। আজকাল স্পেস সাইন্টিস্টদেরও মহাকাশযান পাঠানোর আগে বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানে দাঁড়িয়ে ধর্ম পালন করতে দেখা যায়, সেখানে তথাকথিত ডিগ্রি না থেকেও বিশ শতকে বড় হয়ে ওঠা এক ভারতীয় মেয়ের কৌতূহল আর স্বাধীনভাবে গবেষণা করার ইচ্ছা দেখে অবাক হতে হয়। এই বই লেখার ক্ষেত্রে তাঁর একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথাও সামনে আসে, বিভিন্ন বয়ানে বলা হচ্ছে যে স্বামী পরিতোষ ব্যানার্জি সমকামী হওয়ার কারণে পরবর্তীকালে তাঁর বিবাহবিচ্ছেদ হয়। তবে অত্যন্ত সহমর্মিতা বা empathy না থাকলে এমন একটি বিষয় নিয়ে ইন্ডিপেন্ডেন্ট রিসার্চ করে বই লেখা সত্যিই দুঃসাধ্য। কেবল পারিবারিক শোক বা বিচ্ছেদের কারণে নয়, বরঞ্চ এই ধরনের ট্যাবু বিষয় নিয়ে গবেষণা করা, যেখানে সমকামিতা তৎকালীন ভারতবর্ষে আইনত অপরাধ ছিল এবং তাকে ঘিরে সামাজিক কলঙ্কের শেষ নেই।

এমন গবেষণাধর্মী বই লেখার ঠিক এক বছর আগেই শকুন্তলা দেবী একটি ‘মার্ডার মিসট্রি’ লেখেন। ১৯৭৬ সালে তাঁর ‘পারফেক্ট মার্ডার’ প্রকাশিত হয় যেখানে এক উকিল তার স্ত্রীকে হত্যা করার নানা কৌশল তৈরি করে। বইটি ২০১৩ সালে ‘ওরিয়েন্ট পেপারব্যাক’ আবার পুনর্মুদ্রণ করে, এছাড়াও একটি কুকবুক এবং জ্যোতিষশাস্ত্রের ওপর তাঁর বই রয়েছে। এত বৈচিত্র্যপূর্ণ বিষয় নিয়ে কাজ, গণিত থেকে লিঙ্গের ইতিহাস, রান্নার বই, হত্যারহস্য, তাঁর পছন্দের তালিকা বেশ বড় এবং বহুবিধ। ১৯৮০ সালে শকুন্তলা দেবী একজন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্যান্ডিডেট হিসেবে লোকসভা নির্বাচনেও দাঁড়ান, তাঁর বিপক্ষে ছিলেন স্বয়ং ইন্দিরা গান্ধী। ভোটে জয়যুক্ত না হলেও রাজনীতি, গবেষণা বা ঔপন্যাসিক হিসেবে তাঁর বিবিধ কর্মকান্ড আর পাঁচটা গতানুগতিক মানুষের থেকে তাকে আলাদা করে দেয়। এমন অন্যন্য সাধারণ জীবনের নেপথ্যে যতটা না ছিল পুঁজি, প্রতিপত্তি, রাষ্ট্রীয় বা প্রাতিষ্ঠানিক সাহায্য তার থেকে অনেক বেশি ছিল এক তীব্র ইচ্ছা, যা লিঙ্গ, শ্রেণি বা প্রথাগত জীবনকে সমালোচনা করতে শেখায়। শকুন্তলা দেবী ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন সিঙ্গল মাদার, পরিবারের জন্য উপার্জন করার দায়িত্ব বর্তায় খুব কম বয়স থেকে, বিবাহিত জীবন সুখকর ছিল না, কিন্ত এই প্রতিবন্ধকতা তাঁর গবেষণা, লেখালেখি বা গণিতচর্চায় কখনও অন্তরায় হয়নি। প্রথম বিশ্বের দেশে এমন প্রতিভা থাকলে হয়তো উপযুক্ত বৃত্তি বা উন্নত পরিকাঠামোর সাহায্যে অনেক বেশি কিছু দিয়ে যেতে পারতেন এমন মানুষজন। বিদুষী মেয়েদের কাহিনি শোনা যায় ১৯৩০-এর ভারতেও, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে খুব প্রতিষ্ঠিত এবং সাংস্কৃতিক পুঁজি বিদ্যমান, এমন পরিসরে বড় হয়ে ওঠা মহিলারা গবেষণার পথে হেঁটেছেন। মেয়েদের প্রযুক্তি বা বিজ্ঞানে গবেষণার নজির মূলত উত্তর-ঔপনিবেশিক সময়ে পাওয়া যায়, যেমন মহিলা গণিতজ্ঞ বললে রামান পরিমল, মঙ্গলা নারলিকর বা কলকাতার মেয়ে নিনা গুপ্তের কথা মাথায় আসে। তবে এঁরা প্রত্যেকেই প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা পেয়েছেন এবং শকুন্তলার পরের প্রজন্মের মানুষ। নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে উঠে এসে, অঙ্কের খেলা দেখিয়ে রোজগার আর তার সঙ্গে স্কুলছুট পয়সার অভাবে, এমন মেয়ের ম্যাথ উইজার্ড হয়ে ওঠার গল্প একেবারে ব্যতিক্রমী এবং সারা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved