রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সারাজীবন আবৃত করে রাখলেও মির্চা ইউক্লিডের তরফে যে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় তার ইংরেজি অনুবাদ যাতে প্রকাশিত না হয়, তার জন্য আজীবন চেষ্টা করে গেছেন মৈত্রেয়ী দেবী। উকিলের চিঠিচাপাটি চলেছে। মির্চার সঙ্গে দেখাও হয়েছে। তাঁর বক্তব্য ছিল মির্চার বয়ানে উভয়ের ঘনিষ্ঠতা, একান্তই কল্পনাপ্রসূত। নিজেই সাহসের সঙ্গে সেই আমলে, প্রায় আত্মজীবনীমূলক একটি উপন্যাস লিখে বৈপ্লবিক প্রেমের প্রকাশ দেখিয়েছেন, আবার নিজেই তাঁকে খণ্ডন করার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন।

সেবকের বাঘপুল, মানে করোনেশন ব্রিজ পেরিয়ে একদিকে পাহাড়ের গা ধরে ধরে, অন্যদিকে রোমাঞ্চময়ী তিস্তাকে নিচে রেখে চলে যেতে হবে আরও খানিক। অবন ঠাকুরের খোঁড়া হাঁস যেমন বাতাসে গরম-ঠান্ডা-ভারির তফাত করেছিল, আপনিও শ্যাওলা থমথমে পেল্লায় পাথরের তল দিয়ে যাওয়ার সময় ‘ঠান্ডা ঠান্ডা কুল কুল’ উপভোগ করবেন। আবার বাঁক ঘুরলেই তিস্তার চওড়া খাতে ছড়িয়ে ছড়িয়ে যাবে চোখ। ছায়াভেজা রোদ এসে পড়বে চোখেমুখে। এরপর খানিক চড়াই-উতরাই ভেঙে গাড়ি সোজা খাড়াই পথে উঠে যাবে। একেকটা মোড় ঘুরবে, দক্ষ গিয়ার টানা ড্রাইভারেরও দম বেরবে। আর সেই পথ– অপূর্ব বললে কম বলা হবে। ঘেঁষাঘেঁষি গাছের ঝরা পাতায় মসমস শব্দে চাকা গড়াবে। যেদিকে তাকানো যায়, সেদিকেই প্রেমে বাঁধানো ড্রইংরুম কাঁপানো নিসর্গচিত্র। এই যদি হয় সিঙ্কোনা প্লান্টেশনের জন্য বিখ্যাত মংপু যাওয়ার পথের আনাড়ি বর্ণনা, রবীন্দ্রনাথের চোখে পড়ার পর এই দৃশ্যের বর্ণনা কেমন হতে পারে, তা পাঠক মর্মে মর্মে জানেন।

মংপুতে মৈত্রেয়ী দেবীর আতিথ্য বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের লেখালেখি যতই পড়ুন এবং তা নিয়ে আরও যত গবেষণা করে ফেলুন, ওই বাড়ি কিন্তু ওঁদের নিজস্ব বাড়ি নয়, সিঙ্কোনা প্লান্টেশনের কোয়ার্টার। মৈত্রেয়ী দেবীর স্বামী এখানে প্রধান কেমিস্ট ছিলেন। ১৯৩৮ থেকে ১৯৪০-এর মধ্যে চারবার রবীন্দ্রনাথ এখানে এসে থেকে গেছেন।

এই পরিণত বয়সে এসে ‘মংপুতে রবীন্দ্রনাথ’ বইয়ের সূত্র ধরে মৈত্রেয়ী দেবীর বিষয়ে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যে গৌরচন্দ্রিকা করছি, স্কুলজীবনে মোটেই সেভাবে লেখিকাকে চিনিনি। বাড়িতে ছোটদের সিনেমা দেখা ছিল নিষিদ্ধপ্রায়। বড়দের ভাবনায়, ছোটদের জন্য শিক্ষামূলক বা পৌরাণিকের বাইরে অন্য কিছু দেখলে তাতে অকাল চিত্তচাঞ্চল্যের সমূহ সম্ভাবনা। ফলে বিনোদনের একমাত্র উপায় গল্পের বই। নবম শ্রেণিতে স্কুলের জন্য শাড়ি ধরতেই হাতে চলে এল ‘ন হন্যতে’। অবশ্যই সিনিয়র কোনও দিদির রেফারেন্সে। ইংরেজি মাধ্যমের বন্ধুরা সেই বয়সে পড়েছিল ‘মিলস অ্যান বুন’ প্রকাশনার বই, আরেকটু এগিয়ে শিডনি শেলডন। আর আমি পেলাম, রবীন্দ্র-পরশধন্য এক রক্ষণশীল অধ্যাপক পরিবারের গল্প। যা মূলত এক শিক্ষিত রুচিময়ী কিশোরী কন্যার অপরূপ ব্যর্থ প্রেমকাহিনি। তাও সেখানে নায়ক আবার পাড়ার হবা, গবা বা বনেদি রাজপুত্তুর নয়, একেবারে বিদেশি শিক্ষার্থী যুবা! ওই আমলে মির্চা এলিয়াদের প্রেমে পড়েনি এমন বইপড়ুয়া মেয়ে দুর্লভ। মনে আছে, বিশেষ বিশেষ অংশ মোটামুটি আট থেকে ন’বার পড়া হয়ে গেল। নায়িকার ছোট বোনের ঈর্ষাকাতর বিভীষণ রূপে যে প্রেম ভেঙে গেল, পরবর্তীকালে কোথাও একটা মৈত্রেয়ী দেবীর বোনের সাক্ষাৎকার দেখে আর পড়ার স্পৃহা হয়নি। অর্থাৎ পাঠক বুঝতে পারছেন, রিল আর রিয়েল কীভাবে ভিতরে ঢুকিয়ে দিতে পেরেছিলেন মৈত্রেয়ী দেবী!

শুধুমাত্র একজন লেখিকা হিসেবেই তাঁকে চিনেছিলাম। মির্চা যে তাঁর রবীন্দ্রগ্রস্ততাকে ঈষৎ হিংসে করছে, সে অংশটি ভারী উপভোগ্য। রবীন্দ্রনাথকে কেউ যে সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করতে পারে, ওই বয়সে এমন ভাবনা ছিল অবিশ্বাস্য! তবে তখন মির্চার লঙ্কা খাওয়ার বর্ণনা ছেড়ে সূর্যের মতো পাশে থাকা রবীন্দ্রনাথের দিকে চোখ যায়নি মোটেই। খাওয়ার টেবিলের তলায় পায়ের উপর পায়ের স্পর্শ, কপালে চুম্বন, এই আজ এত বছর বাদেও বিনা রেফারেন্সে লিখে ফেলতে যে পারছি তাতেই বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ নয়, মৈত্রেয়ী দেবী বিখ্যাত হয়েছিলেন তাঁর নিজের লেখার গুণেই।

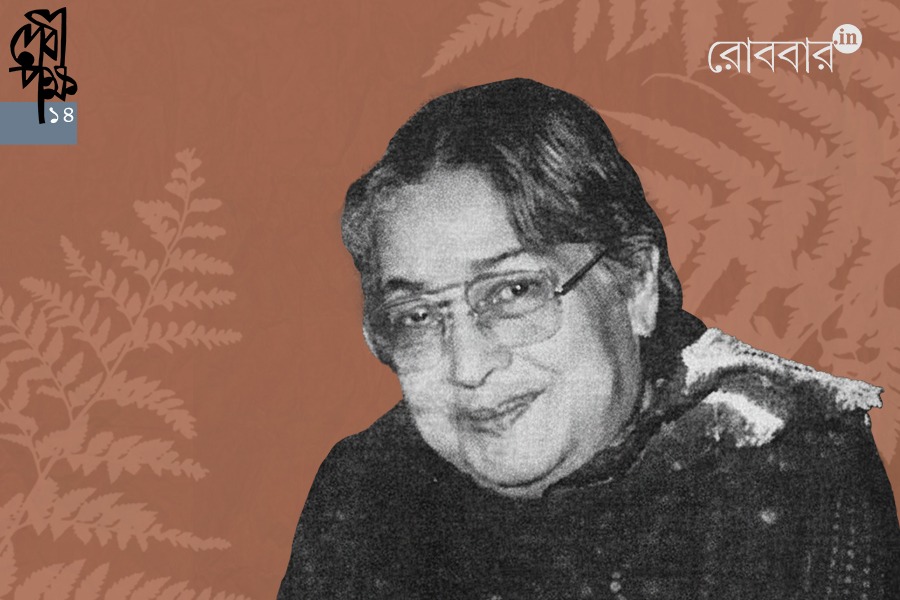

বরং তাঁর বিপদটা হয়ে গেল ওই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই। যেখানে রবীন্দ্রনাথের কোনও যোগাযোগ বা অনুষঙ্গ থাকবে, স্বাভাবিকভাবেই অরণ্যের দীর্ঘতম শালবৃক্ষের মতো তিনি সবাইকে ছাড়িয়ে উঠবেন। মৈত্রেয়ী দেবীর বাবা বিখ্যাত অধ্যাপক দার্শনিক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। প্রথমাবধি বাড়িতে শিক্ষার আবহ এবং রবীন্দ্রনাথের প্রভাব বিরাজমান। ১৬ বছরে কবিতার বই ‘উদিত’ প্রকাশিত হয়। ভূমিকা লেখেন স্বয়ং কবি। ১৯৭৬ সালে ‘ন হন্যতে’-র জন্য মৈত্রেয়ী দেবী সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পান। ঘন টানাপোড়েনে বোনা প্রেমের অংশটি বাদ দিয়ে উপন্যাসটিকে বিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালি সমাজ সংস্কৃতির নিখুঁত বয়ানও বলা যেতে পারে।

পরবর্তীকালে রোমানিয় পণ্ডিত, ভারত বিশেষজ্ঞ, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মির্জা ইউক্লিডের সঙ্গে তাঁর অল্প সময়ের এই সম্পর্ক ১৬ বছর বয়সেই সমাপ্ত হয়। ২০ বছর বয়সে মৈত্রেয়ী দেবী বিবাহিত হয়ে হিমালয়ের পার্বত্য গ্রাম মংপুতে চলে আসেন । শহর কলকাতার ঘটনাবহুল জীবন থেকে এ প্রায় তাঁর নির্জন বাস বা নির্বাসন বলা যেতে পারে। পাহাড়ি এলাকার চতুর্দিকে গভীর মেঘডাকা অরণ্য, প্রবল বৃষ্টি। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাপনায় সহকর্মী সাহেব অফিসারদের সঙ্গে মেলামেশা ছাড়া স্থানীয় শ্রমিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা যায় না। তাঁর ২৪ বছর বয়সে ৭৮ বছরের রবীন্দ্রনাথ যখন এখানে আসছেন, স্বাভাবিকভাবেই হাতে চাঁদ পেয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। রবীন্দ্রনাথের পরামর্শেই তিনি স্থানীয় শ্রমিকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন, তাদের জন্য কল্যাণমূলক কাজে ব্রতী হন। এখানে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন পালনের প্রথা ভেঙে সমস্ত শ্রমিকদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। বলা যেতে পারে দুর্গম এক নির্জন পাহাড়ি গ্রাম রবীন্দ্রনাথের স্পর্শে আলোকিত হয়ে ওঠে এবং এই আলোকবর্তিকা বহন করেন যথাযোগ্য শিষ্যা মৈত্রেয়ী দেবী।

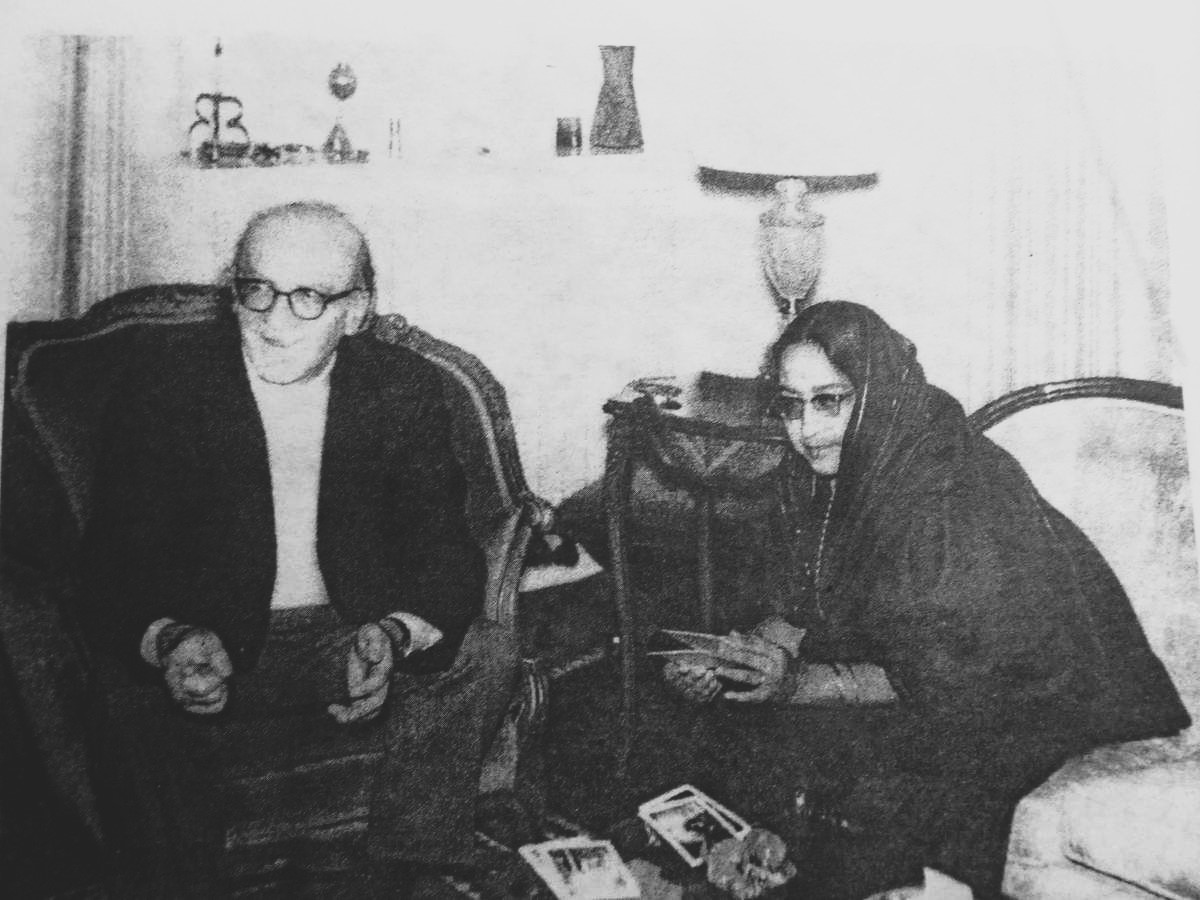

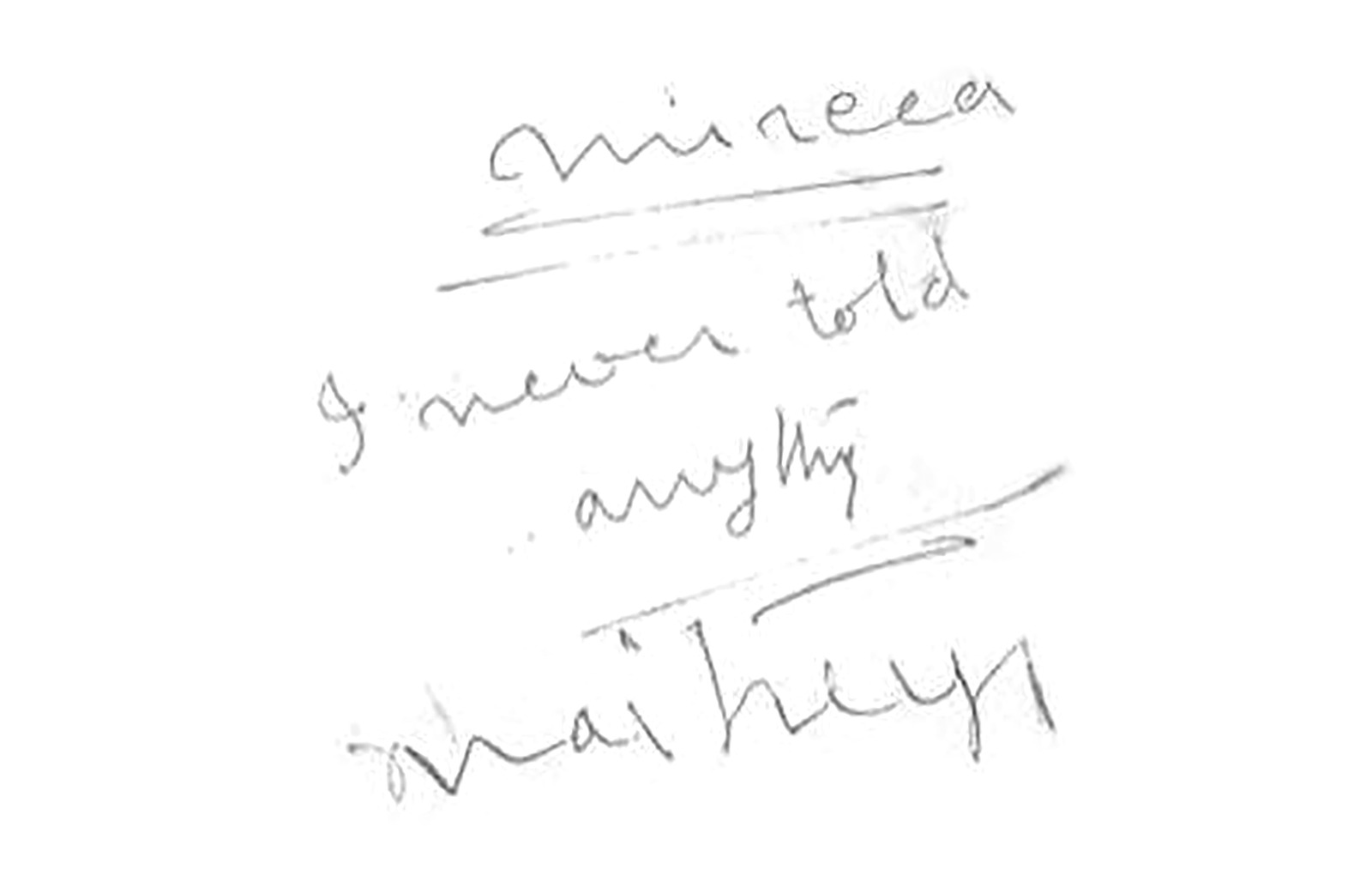

রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সারাজীবন আবৃত করে রাখলেও মির্চা ইউক্লিডের তরফে যে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় তার ইংরেজি অনুবাদ যাতে প্রকাশিত না হয়, তার জন্য আজীবন চেষ্টা করে গেছেন মৈত্রেয়ী দেবী। উকিলের চিঠিচাপাটি চলেছে। মির্চার সঙ্গে দেখাও হয়েছে। তাঁর বক্তব্য ছিল মির্চার বয়ানে উভয়ের ঘনিষ্ঠতা, একান্তই কল্পনাপ্রসূত। নিজেই সাহসের সঙ্গে সেই আমলে, প্রায় আত্মজীবনীমূলক একটি উপন্যাস লিখে বৈপ্লবিক প্রেমের প্রকাশ দেখিয়েছেন, আবার নিজেই তাঁকে খণ্ডন করার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন।

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁকে নিয়ে একেবারে নির্বিকার ছিলেন, এটাও বলা যায় না। দীর্ঘদিনের পারিবারিক যোগাযোগ ছিল তাঁদের। সমস্ত সম্পর্কের সংজ্ঞা খুঁজতে গিয়ে ক্লেদ না হাতড়ে বলা যায়, এক কবির সঙ্গে সহৃদয় হৃদয় সংবেদী এক লেখিকার একপ্রকার বন্ধুত্বই ছিল, যেখানে দেওয়ানেওয়া ছিল উভয়পাক্ষিক। কারণ আমরা রবীন্দ্রনাথের সারাজীবনে দেখেছি, যে কোনও ধরনের সম্পর্ক থেকে যখন তিনি কিছু পাচ্ছেন না, তাঁর দমবন্ধ করে দেওয়ার বা বন্ধনের সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে, সেখানে তিনি আর থাকছেন না।

একদা সম্পর্ক নিয়ে মির্জা ইউক্লিডের সঙ্গে প্রৌঢ়ত্ব পর্যন্ত, যে নাছোড়বান্দা বিতর্কের ভিতরে ঢুকেছিলেন মৈত্রেয়ী দেবী, তার ভিতরে না ঢুকে বরং বলা যায়, নিজস্ব পারিবারিক শিক্ষা ও রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সারাজীবন স্থিত ও উন্নত করে রেখেছিল। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র শতবার্ষিকীতে আমন্ত্রিত হয়ে তিনি বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি ও সোভিয়েত ইউনিয়ন যান৷ সোভিয়েত ইউনিয়ন তাঁকে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী পদকে ভূষিত করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইউরোপ ও আমেরিকাতে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে ও শান্তির সমস্যা বিষয়ক বহু ভাষণ দেন। ১৯৭১ সালের বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ভারতে বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থন জানিয়ে বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তিনি অনাথ শিশুদের জন্য ‘খেলাঘর’ নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মৃত্যুর আগে অবধি তিনি এই সংস্থার দেখাশুনা করেন।

এক বয়সে হালকা চলে রবীন্দ্রনাথ ও মৈত্রেয়ী দেবীকে নিয়ে একটি কবিতা লিখেছিলাম। আজকে প্রসঙ্গক্রমে লেখাটি উদ্ধার করার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না। তবে এই কথা অবশ্যই বলব, রবীন্দ্রনাথের কথাসূত্রে নয়, মৈত্রেয়ী দেবী নিজের লেখার সূত্রে অনন্য। আমাদের মতো অর্বাচীনরা অল্প বয়সের ঔদ্ধত্যে যতই এমন লিখুক, রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে থাকা খ্যাতনামা নারীদের থেকে তিনি বেশ খানিকটাই আলাদা। বরং রবীন্দ্রনাথ আশপাশে না থাকলে ওই একটিমাত্র বই ‘ন হন্যতে’-র সূত্রে তিনি চিরবিখ্যাত থাকতেন।

একটু পাশেই রেললাইন

এই পথেই তিনধারিয়া গেছেন,

পিছন পথে মংপু।

তিনি রবিঠাকুর।

তাঁর লেখার সময় নাকি

বাচ্চাদের দূরে রাখা হত,

এই ইস্কুলের পাশে এলানো নদী

একদিন হাতির দল আসত ঝিমোতে–

ঘুরতে ঘুরতে ঢুকে যেত বাগানে,

বাংলা ম্যাম হাতি ভালোবাসেন

তার চেয়েও কাব্য

তার চেয়েও ভালো টয়লেট ডিউটি,

তার চেয়েও ভালো বাচ্চার হিসি পরিষ্কার

একে জমিদার,

তায় নোবেল লরিয়েট!

এ কি আর প্রাইভেট ইস্কুলের বাংলা ম্যাম

যে মনে মনে বলবে

আর জন্মে কবি নয়–

মৈত্রেয়ী কর হে।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved