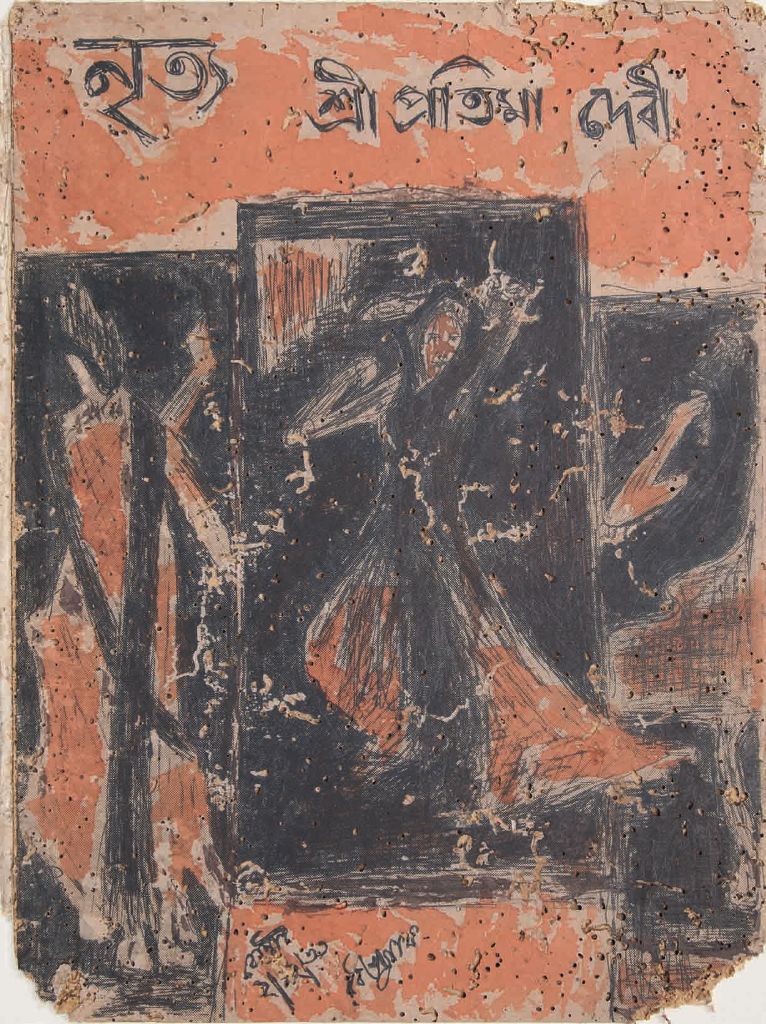

প্রতিমা দেবী চিত্রশিল্পী ছিলেন। জোড়াসাঁকোর বিচিত্রাভবনে তাঁর শিল্প শিক্ষার সূত্রপাত হয়। অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল বসু ছিলেন তাঁর গুরু। তাঁর আঁকা ‘বুদ্ধের গৃহত্যাগ’, ‘ছন্দকের কাছে বিদায়’, ‘সুজাতা’ ছবি সেকালে খুবই প্রশংসিত হয়েছিল। প্রতিমার আঁকা বেশ কিছু ছবি বোম্বাই ও সিংহলের চিত্রশালায় স্থান পেয়েছে। পরবর্তীকালে ফরাসি শিল্পী আন্দ্রে কারপেলেসের সঙ্গে সখ্য হয় প্রতিমার। তাঁর সহযোগিতায় তিনি কেবল ছবি আঁকাই নয়, কারুশিল্পেও মনসংযোগ করেন। সেই সময় তিনি বাটিক ও সেরামিকের কাজ শেখেন।

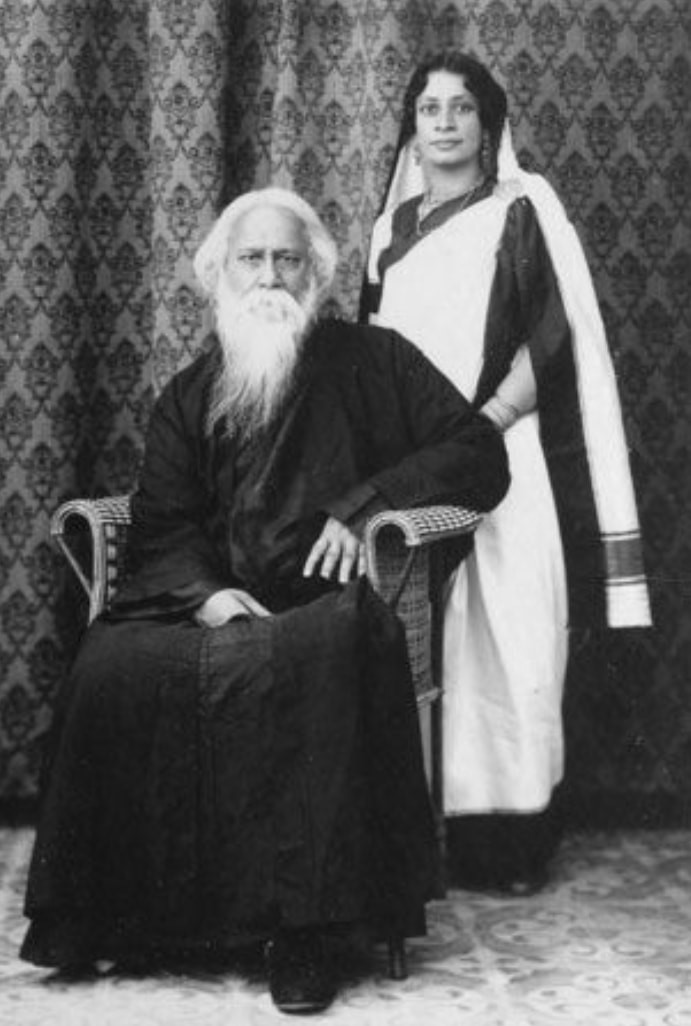

মেয়েদের আবার পদবি কী? সে হয় কারও মেয়ে, নইলে কারও বউ। ব্রাহ্মণ হলে পদবি ‘দেবী’, অব্রাহ্মণ অর্থাৎ শূদ্র হলে ‘দাসী’। তার নিজস্বতা নেই, বস্তুত তারা জলের মতো। যে-পাত্রে থাকে, সে-পাত্রের আকার ধারণ করে। তাতেই তার গুণগান। তবু গৃহস্থালির গণ্ডিকে অতিক্রম করে যারা সত্যি সত্যি দেবীতে উন্নীত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে প্রতিমা দেবী অনন্যা। অবশ্য এখনও তিনি ততটা চর্চিত নন, শুধুই যেন শ্বশুরমশাই রবীন্দ্রনাথের আলোর নিচে খানিক আলো-অন্ধকারের আলপনার ওপর দাঁড়ানো ঠাকুরবাড়ির এক অভিজাত, সুন্দরী গৃহবধূ।

হ্যাঁ, বধূর ভূমিকাই পালন করেছিলেন প্রতিমা। কিন্তু সে ভূমিকার গণ্ডি তিনি পার হয়ে এসেছিলেন অবলীলায়। বাংলার সংস্কৃতিচর্চায় প্রতিমার অবদান যতটা অনালোচিত, ততটাই শ্রদ্ধার। প্রতিমা দেবী নীরব কর্মী; বাবামশাই রবীন্দ্রনাথের স্নেহময়ী, সেবাময়ী, সহযোগী হিসেবেই তিনি প্রতিভাত। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নের যে-বিশাল কর্মযজ্ঞ, তার তিনি প্রণেত্রী হয়ে উঠেছিলেন। মেয়েরা যখন সর্বস্ব দিয়ে সংসারের কাজ করে, তখন তারা যেমন খ্যাতির দাবি করে না, প্রতিমার শিল্প ও সমাজচর্চা ছিল খানিক সেরকমই, স্বতঃস্ফূর্ত। তাই আলাদা করে তার হিসাব হয়নি। আজ এই দেবীকে স্মরণ করতে বসে, তাঁর জীবনটিকে স্মরণ করি।

……………………………………..

ঠাকুরবাড়িতে এই প্রথম বিধবা-বিবাহ। সেদিক থেকেও এটি এক বিপ্লব। গগনেন্দ্রনাথের কন্যা পূর্ণিমা লিখেছেন– ‘সমাজকে অগ্রাহ্য করে নিজের বাড়ি থেকে নিজে দাঁড়িয়ে বাবা বিয়ে দিয়েছিলেন। সমাজের বাধা অনেক এসেছিল, কিন্তু কিছুই করতে পারল না।’

………………………………………

গগনেন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথ-সমরেন্দ্রনাথের ভগিনী বিনয়িনী দেবীর কন্যা প্রতিমার জন্ম হয় ১৮৯৩ সালের ৫ নভেম্বর দিনটিতে। পিতৃসূত্রে তিনি ছিলেন পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরবাড়ির বিখ্যাত প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র শেষেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা। মাসি সুনয়নী দেবীও ছিলেন নামকরা চিত্রশিল্পী। শিল্পের আবহে তাঁর বেড়ে ওঠা। কিন্তু তাঁর প্রথম বিবাহিত জীবনটি খুব সুখের ছিল না। ১০ বছরের প্রতিমার বিবাহ হয় নীলানাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। বিয়ের বছর খানেক পরেই নীলানাথের মৃত্যু হয় গঙ্গায় সাঁতার শিখতে গিয়ে। ‘অপয়া’ অপবাদ মাথায় নিয়ে বাড়ি ফেরেন বালিকাবধূ প্রতিমা। এই প্রতিমাকে ছোটবেলায় পছন্দ ছিল কবিপত্নী মৃণালিনী দেবীর। রবীন্দ্রনাথেরও মত ছিল। কিন্তু সেই সময় রথীন্দ্রনাথের পড়া শেষ হয়নি বলে সেই বিয়ে হয়নি। এই ঘটনার পাঁচ বছর পর প্রতিমা দেবীর সঙ্গে বিয়ে হয় রথীন্দ্রনাথের।

ঠাকুরবাড়িতে এই প্রথম বিধবা-বিবাহ। সেদিক থেকেও এটি এক বিপ্লব। গগনেন্দ্রনাথের কন্যা পূর্ণিমা লিখেছেন, ‘সমাজকে অগ্রাহ্য করে নিজের বাড়ি থেকে নিজে দাঁড়িয়ে বাবা বিয়ে দিয়েছিলেন। সমাজের বাধা অনেক এসেছিল, কিন্তু কিছুই করতে পারল না।’

সনাতন হিন্দু পরিবার থেকে ব্রাহ্ম পরিবারে পা রাখলেন প্রতিমা। কিন্তু তিনি তো শুধু জোড়াসাঁকোর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ির বধূ নন, তিনি বিশ্ববরেণ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্রবধূ। বিয়ের সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যেই তাঁকে আসতে হল শান্তিনিকেতনে। এভাবেই রবীন্দ্রনাথের গৃহলক্ষী হিসেবে প্রতিমা দেবীর জীবনের শুভসূচনা হল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর হাতে বাড়ির চাবির গোছা তুলে দিলেন বিয়ের আশীর্বাদ হিসেবে। বিয়েতে পুত্রকে উপহার দিয়েছেন ‘গোরা’ উপন্যাসটি। গোরার আদর্শে ছেলেকে তিনি তৈরি করতে চেয়েছিলেন। পুত্রবধূকেও তিনি শিক্ষিত করে তুলেছেন। বিশ্বভারতীর কাজে প্রতিমা নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন।

শান্তিনিকেতনের খড়ের চালার বাড়ি ‘বেণুকুঞ্জ’ ছিল রবীন্দ্রনাথের এই পুত্র-পুত্রবধূর নতুন সংসার। প্রতিমা দেবীর পদার্পণে শান্তিনিকেতন আশ্রমে যেন উৎসবের সমারোহ শুরু হয়ে গেল। তিনি হয়ে উঠেছিলেন সকলের ‘বৌঠান’। খেলাধুলা-নাচ-নাটক-গান হয়ে উঠেছিল সেই উৎসবের অঙ্গ। এই উপলক্ষে শান্তিনিকেতন বাড়ির দোতলায় মেয়েরা প্রথম অভিনয় করে ‘লক্ষ্মীর পরীক্ষা’। তাতে প্রতিমা অভিনয় করেন ক্ষীরোর ভূমিকায়।

এরপর রবীন্দ্রনাথের নির্দেশেই তিনি পড়াশোনা করেছেন, তৈরি হয়েছেন। প্রথমে শিলাইদহে থাকলেও পরে কবির ডাকে রথীন্দ্রনাথ-সহ প্রতিমা যোগ দেন কবির শান্তিনিকেতনের কাজে। রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছাপূরণই ছিল তাঁদের দু’জনের ব্রত। রবীন্দ্রনাথ প্রতিমাকে লিখেছিলেন, ‘তুমি আমার ঘরে তোমার নির্মল হস্তে– পূর্ণ প্রদীপটি জ্বালানোর জন্য এসেছ– আমার সমস্ত সংসারকে তুমি পবিত্র জীবনের দ্বারা দেবমন্দির করে তুলবে এই আশা প্রতিদিন আমার মধ্যে প্রবল হয়ে উঠছে।’

প্রতিমা সমস্ত জীবন উৎসর্গ করলেন রবীন্দ্রনাথের সেবায়। আচরণে, সেবায়, কর্মে, বাচনে তিনি হয়ে উঠলেন কেবল গৃহলক্ষ্মী নয়, শান্তিনিকেতনের আশ্রমলক্ষ্মী। ফুটবল খেলায় বিজয়ী হয়েছে যাঁরা, তাঁদের নিমন্ত্রণ করছেন তিনি। কারও অসুখ করেছে, তার পথ্য তৈরি করছেন তিনি। আবার কারও নতুন বিয়ে হয়েছে, তাদের নিমন্ত্রণ করছেন তিনি। বৃহত্তর গৃহস্থালির সবদিকে প্রতিমার নজর। সকলেই চায় তাঁর সেবা ও স্নেহের স্পর্শ। হয়তো এসব দেখে-শুনেই রবীন্দ্রনাথ শ্রীভবনের ছাত্রীদের দেখাশোনার দায়িত্ব তাঁর হাতে দিয়েছিলেন। শ্রীভবনের তত্ত্বাবধানের জন্য পরিদর্শিকা বহাল থাকলেও, ১৯৩৪ সালে তিনি প্রতিমা দেবীকেই ‘প্রণেত্রী’ হিসেবে নিযুক্ত করেন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রতিমা বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন। শান্তিনিকেতনে দেশ-বিদেশ থেকে যেসব গুণীজন রবীন্দ্রনাথের কাছে আসতেন, তাঁদের আতিথ্যের দায়িত্ব ছিল প্রতিমার ওপর। সেসব তিনি শুধু সুচারুভাবে সামলেছেন এমন নয়, তাঁদের কাছ থেকে কত কী যে শিক্ষাগ্রহণ করেছেন, তার সীমা নেই। সেসব তিনি শান্তিনিকেতনের জীবনে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

প্রতিমা দেবী চিত্রশিল্পী ছিলেন। জোড়াসাঁকোর বিচিত্রাভবনে তাঁর শিল্প শিক্ষার সূত্রপাত হয়। অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল বসু ছিলেন তাঁর গুরু। তাঁর আঁকা ‘বুদ্ধের গৃহত্যাগ’, ‘ছন্দকের কাছে বিদায়’, ‘সুজাতা’ ছবি সেকালে খুবই প্রশংসিত হয়েছিল। প্রতিমার আঁকা বেশ কিছু ছবি বোম্বাই ও সিংহলের চিত্রশালায় স্থান পেয়েছে। পরবর্তীকালে ফরাসি শিল্পী আন্দ্রে কারপেলেসের সঙ্গে সখ্য হয় প্রতিমার। তাঁর সহযোগিতায় তিনি কেবল ছবি আঁকাই নয়, কারুশিল্পেও মনোঃসংযোগ করেন। সেই সময় তিনি বাটিক ও সেরামিকের কাজ শেখেন। ১৯২৩ সালে শান্তিনিকেতনে আন্দ্রের সহযোগিতায় বাটিক শিক্ষার কর্মশালার আয়োজন করেন তিনি। শান্তিনিকেতনের প্রসিদ্ধ বাটিক শিল্প ও সেরামিক শিল্প প্রতিমার হাত ধরে বিকাশ লাভ করে।

এমনকী, শান্তিনিকেতনে যে ফ্রেসকো বা ভিত্তিচিত্রের উজ্জ্বল ইতিহাস দেখি, তার মূলেও আছেন প্রতিমা দেবী। প্যারিস থেকে প্রতিমা দেবী যে-আধুনিক পদ্ধতির ফ্রেসকো শিখে এলেন, সেই পদ্ধতি কলাভবনে শিল্পীরা গ্রহণ করলেন। এইভাবে সনাতন প্রাচ্য জয়পুরী ভিত্তিচিত্র পদ্ধতির সঙ্গে মিশে গেল প্রতিমার আনা ইউরোপীয় পদ্ধতি। এভাবেই শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতনের শিল্প সাধনায় জুড়ে থাকলেন প্রতিমা দেবী। বলা ভালো, আশ্রম বিদ্যালয়ের কারুশিল্প বিকাশে, রবীন্দ্রভাবনা বিচ্ছুরণে অভিভাবকের দায় প্রতিমা অনেকখানি গ্রহণ করেছিলেন।

আমরা জানি সমাজ-জীবনে সামগ্রিক উন্নয়ন রবীন্দ্রনাথের সাধনা ছিল। কিন্তু সেই সাধনাকে কার্যকর করার দায় অনেকাংশে প্রতিমা দেবী নিয়েছিলেন। গ্রামের মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো, সেলাই-বোনা-কারুকাজ শেখানো– এইসব দিকেই তাঁর উৎসাহ ছিল। তিনি নিয়মিত গ্রামে যেতেন। সেখানকার অবস্থা যেমন দেখতেন, তেমনই লুপ্তপ্রায় শিল্পের অনুসন্ধান করতেন। কারুশিল্পের মাধ্যমে কীভাবে রুচি তৈরি করা যায়, কীভাবে দৈনিক জীবনযাত্রার মধ্যে বৈচিত্র আনা যায়, শান্তিনিকেতনের শিল্পচর্চা কীভাবে চারপাশের কারুশিল্প শিক্ষাদানকে প্রভাবিত করতে পারে, তা নিয়ে বিশেষ ভাবনা ছিল তাঁর। নানাবিধ হস্তশিল্পের মধ্য দিয়ে মেয়েরা সংসারধর্ম পালন করবে এবং তার মাধ্যমে স্বাধীনভাবে রোজগার করবে এই ছিল প্রতিমার আকাঙ্ক্ষা বা উদ্দেশ্য। এই কারণেই তাঁরা ‘পল্লী কারুকারি’ কেন্দ্র খুলেছিলেন। এখানে প্রণেত্রী প্রতিমা জানাচ্ছেন, ‘বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতনে পল্লীউন্নয়ন পরিকল্পনা অনুসারে যে সকল গ্রামে শিল্পশিক্ষা প্রচার হইতেছে সেই সকল গ্রামের অপেক্ষাকৃত শিল্পকুশলী কয়েকজন ছাত্রী এই কারুকারী কেন্দ্রে যোগ দিয়া হাতের কাজের দ্বারা অর্থ উপার্জন করিতেছেন।’

সাধে কি রাণী চন্দ তাঁকে বলেছিলেন– ‘আশ্রমের কেন্দ্রস্থলে এক অধিষ্ঠাত্রী দেবী।’

শান্তিনিকেতন আশ্রমে রবীন্দ্রনাথের বাণীরূপের নৃত্য ভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত ও প্রসারিত করেছেন প্রতিমা দেবী। বলা যায়, রবীন্দ্রনৃত্য নামে আজ যে বিশেষ ধরনের নৃত্যধারা প্রচলিত, তারও জননী হলেন প্রতিমা। রবীন্দ্রনাথ যে গান-কাব্য-নাট্য তৈরি করেন, তার অভিনয় ও নৃত্য কাঠামো প্রতিমা তৈরি করে দেন। ১৯১২ সালে লন্ডনে রাশিয়ান নৃত্যনাট্যে পাভলোভার নাচ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন প্রতিমা দেবী। শান্তিদেব ঘোষের লেখা থেকে জানতে পারি, ১৯৩০ সালে গুরুদেবের সঙ্গে প্রতিমা যখন ইউরোপে যান, তখন এল্মহার্স্ট প্রতিষ্ঠিত ডার্টিংটন হল বিদ্যালয়ে প্রতিমা দেবী নৃত্যবিভাগের শিক্ষাপ্রণালী যথেষ্ট আগ্রহের সঙ্গে অনুশীলন করেছিলেন। জার্মানির সুবিখ্যাত নর্তক লাবাসের শিষ্য মিস্টার ইয়সের কাছে উপস্থিত থেকে ইউরোপীয় নৃত্যকলা সযত্নে অনুধাবন করেন। কোন গল্পকে অবলম্বন করে কীভাবে তাকে সাজাতে হয়, তার সঙ্গে যন্ত্রসংগীত কীভাবে রচিত হয়, সেই সংগীতের সঙ্গে নর্তক ও নর্তকীদের কীভাবে নৃত্যাভিনয়ের জন্য তৈরি করেন, তার সবই ভালো করে দেখার সুযোগ তিনি সেখানে পেয়েছিলেন। এরপর তিনি চিত্রাঙ্গদার জন্য নৃত্য অভিনয়ের পরিকল্পনা তৈরি করতে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ এতে উৎসাহী হয়ে গান রচনা করেন। ১৯৩৫ সালে শান্তিনিকেতনে প্রতিমা দেবী পরিকল্পিত গুরুদেবের ‘সামান্য ক্ষতি’ কবিতার ভাব অবলম্বনে নৃত্যযুক্ত মূকাভিনয় দেখানো হয়। সেখানে স্নান করতে যাওয়া দৃশ্যের জলক্রীড়ার নৃত্যভঙ্গিও দেখানো হয়।

যে-সমাজে মেয়েদের নাচ গর্হিত অপরাধ, সেখানে প্রতিমা তার হাল ধরেছেন। যেখানে ‘বাল্মিকী প্রতিভা’ প্রভৃতি গীতিনাট্যে শুধুই অল্প হাত নাড়ানো হত, সেখানে প্রতিমা সাহসিনী হয়ে নৃত্য যুক্ত করলেন।

রবীন্দ্রনৃত্য নিয়ে প্রতিমার আগ্রহ ও গবেষণার শেষ ছিল না। নানাবিধ মিশ্র নৃত্য নিয়ে তিনি রবীন্দ্রনৃত্যের সম্ভার সাজাতেন। সবকিছু করে কবিকে দেখাতেন এবং তাঁর অনুমোদন না পাওয়া পর্যন্ত সন্তুষ্ট থাকতেন না। প্রতিমা নিজে ছাত্রীদের নাচের মুদ্রা দেখিয়ে দিতেন। স্বরলিপির মতো তিনি নাচের মুদ্রালিপি তৈরির কথাও ভাবতেন। ছাত্রীদের দিয়ে সেসব মুদ্রা লিখিয়ে রাখতেন। কলাভবনের ছাত্র-ছাত্রীদের দিয়ে মুদ্রাগুলো আঁকিয়ে রাখতেন, এমনকী, যাঁরা নাচতেন তাঁদের সাজসজ্জার ব্যাপারে প্রতিমার নজর থাকত। রবীন্দ্রনাথ এইসব ব্যাপারে প্রতিমার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিলেন। প্রতিমা মঞ্চে উঠতেন খুব কম, নেপথ্য থেকেই সব কিছু পরিচালনা করতেন।

‘নৃত্য’, ‘নির্বাণ’, ‘চিত্রলেখা’ ও ‘স্মৃতিচিত্র’ নামে চারটি গ্রন্থ প্রতিমা রচনা করেন। নৃত্য সম্পর্কেও ভাবনার কথা আছে ‘নৃত্য’ গ্রন্থে আর ‘চিত্রলেখা’য় আছে তাঁর লেখা কবিতা ও গল্প। ‘নির্বাণ’ বইয়ে আছে রবীন্দ্রনাথের নির্বাণলাভের অবিস্মরণীয় বর্ণনা এবং ‘স্মৃতিচিত্র’-এ জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির কথা অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে তিনি বলে গিয়েছেন।

প্রতিমা শান্তিনিকেতনে মহিলাদের নিজস্ব সংঘ ‘আলাপিনী মহিলা সমিতি’ তৈরি করলেন। তিনি যখন নববধূরূপে শান্তিনিকেতনে প্রবেশ করেন তার কিছুদিন পর তাঁর উৎসাহে উদ্যোগে এই সমিতির কাজ আরম্ভ হয়। প্রতিমা এখানে মেয়েদের আনন্দমেলাও প্রবর্তন করেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি আলাপিনীর যুগ্ম সভানেত্রী ছিলেন। শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগের আশ্রমকন্যা ও বধূদের মধ্যে একটা স্বাভাবিক সংকোচবোধ কাজ করত। আলাপিনী মহিলা সমিতির অধিবেশনগুলিতে মহিলারা তাঁদের সেই সংকোচ ভঙ্গ করে স্বাভাবিক হতেন। এইভাবে সেই যুগে প্রতিমা সংসারের বাইরে মেয়েদের সামাজিক পরিসর বৃদ্ধি করেছিলেন।

জনবিরল উন্মুক্ত প্রান্তরবিস্তৃত প্রকৃতির কোলে শান্তিনিকেতনের আশ্রম গড়ে উঠেছিল, যাকে কেন্দ্র করে নতুন ধরনের শিক্ষাপ্রণালী ও পল্লি-পুনর্গঠন নিয়ে রবীন্দ্রনাথের যে-ভাবনাচিন্তা তথা পরীক্ষানিরীক্ষার বিপুল জাহাজ বয়ে চলেছিল, তার হাল যাঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে ধরে বসেছিলেন বলা যায় তাঁদের প্রধান ছিলেন আশ্রমলক্ষ্মী প্রতিমা। তিনি প্রচ্ছন্ন থেকে সমস্ত পরিচালনা করেছেন। একবিন্দুও যশোপ্রার্থী হওয়ার প্রয়াস করেননি। শান্তিনিকেতনের আশ্রমের সবরকম মঙ্গল ও সৌন্দর্যের উপাসনায় তিনি নিজেকে নিবেদন করে হয়ে উঠেছিলেন সত্যিকারের দেবী। তিনি আশ্রমের সঙ্গে এমন সহজভাবে মিশে রয়েছিলেন, অপ্রকট থেকে এমনভাবে সংস্কৃতিচর্চায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন যে, তাঁর শ্রী ও ধী নিয়ে সেভাবে আলোচনাও হয়নি। আশা করি, পরবর্তীকাল পরম শ্রদ্ধায় খুঁজে নেবে তাঁকে।

………………………….

রোববার.ইন-এ পড়ুন অহনা বিশ্বাস-এর অন্যান্য লেখা

………………………….

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved