তবলার ক্ষেত্রে দুটো বাদ্য একযোগে বাজানোর জন্য প্রয়োজন পড়ে দু’টি হাতের। দৈনন্দিন আমাদের যে সমস্ত কাজ করতে হয় তার অধিকাংশই আমরা একখানা হাত ব্যবহার করেই সেরে ফেলি। ডান হাত এবং বাঁ হাতের বিভিন্ন কাজ তো আমরা নিজেরাই নির্দিষ্ট করে দিয়েছি। কিন্তু ‘ম্যাক্সিমাম ইউটিলাইজেশন’ অর্থাৎ দুটো হাতের পরিপূর্ণ ব্যবহার– তা কিন্তু হয় তবলা বাজাতে গেলে। এবং যেহেতু সেক্ষেত্রে দুই হাতের আঙুলগুলোর নড়াচড়া আলাদা আলাদা, যাকে মনস্তত্ত্বের পরিভাষায় বলে ‘ডুয়াল টাস্কিং’, সেই ব্যাপারটাও ঘটে। মনোযোগিতা বাড়ানো, দুশ্চিন্তা কমানো ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ‘ডুয়াল টাস্কিং’ খুব উপকারী। সেদিক থেকে দেখলেও তবলা আসলে দুইয়ের মিলনে পরম একের অনুরূপ।

চিনে ভাষায় একটা কথা আছে– ‘Yin and Yang’। পিরান্দেলোর নাটকে একখানা ডিম ভেঙে নাট্যকার দেখিয়েছিলেন পুরুষ আর নারীর চিত্রায়ন। ডিমের বাইরের শক্ত অংশটা– দৃঢ় অথচ শূন্যগর্ভ, পুরুষ; আর নারী– তার অন্তর্নিহিত মনোলোভা কুসুম, যা পূর্ণ করে। একের মধ্যে দুই। সম্পূর্ণ বিপরীত, অথচ একে অন্যের পরিপূরক। দুই বিনে একের অস্তিত্ব-সংশয়। আঁধার ব্যতীত আলো যেমন, প্রকৃতি ব্যতীত পুরুষ যেমন। পরিপূরক। এ হল প্রকৃতির নিজস্ব দ্বৈতবাদ।

তবলা– এই চমৎকার ভারতীয় তালবাদ্যটির প্রসঙ্গ এলে আমার এই প্রাকৃতিক দ্বৈততার কথাই মনে পড়ে। পাখোয়াজকে তবলার পূর্বসূরি বলা হয়। পাখোয়াজ কিন্তু একটিই যন্ত্র, একই শরীরে তার দুটো মুখ। একক বাদ্য, আনুভূমিক বাদ্য। ইংরেজিতে বলে ‘সিঙ্গল হরাইজন্টাল ড্রাম’। কিন্তু পাখোয়াজ থেকে যখন তবলা এল, তখন একটা শরীরকে ভেঙে দুটো করতে হল কেন? তবলাকে বলা হয় ‘ডুও ড্রাম’। পৃথিবীতে খুব কম তালবাদ্য আছে, যেখানে একই বাদ্যের মধ্যে দুটো আলাদা যন্ত্র একযোগে বাজাতে হয়। কিউবার তালবাদ্য ‘কঙ্গা’ সিঙ্গল, ডবল কিংবা ট্রিপল যে কোনওভাবে বাজানো যায়। কিন্তু কোনওটাই বাধ্যতামূলক নয়। একমাত্র তবলার ক্ষেত্রেই দুটো সম্পূর্ণ আলাদা বাদ্য একসঙ্গে বাজানো হয়, যেখানে একটিকে ছাড়া অন্যটি অসম্পূর্ণ।

আরও মজার বিষয় হল, তবলার ক্ষেত্রে দুটো বাদ্য একযোগে বাজানোর জন্য প্রয়োজন পড়ে দু’টি হাতের। দৈনন্দিন আমাদের যে সমস্ত কাজ করতে হয় তার অধিকাংশই আমরা একখানা হাত ব্যবহার করেই সেরে ফেলি। ডান হাত এবং বাঁ হাতের বিভিন্ন কাজ তো আমরা নিজেরাই নির্দিষ্ট করে দিয়েছি। কিন্তু ‘ম্যাক্সিমাম ইউটিলাইজেশন’ অর্থাৎ দুটো হাতের পরিপূর্ণ ব্যবহার– তা কিন্তু হয় তবলা বাজাতে গেলে। এবং যেহেতু সেক্ষেত্রে দুই হাতের আঙুলগুলোর নড়াচড়া আলাদা আলাদা, যাকে মনস্তত্ত্বের পরিভাষায় বলে ‘ডুয়াল টাস্কিং’, সেই ব্যাপারটাও ঘটে। মনোযোগিতা বাড়ানো, দুশ্চিন্তা কমানো ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ‘ডুয়াল টাস্কিং’ খুব উপকারী। সেদিক থেকে দেখলেও তবলা আসলে দুইয়ের মিলনে পরম একের অনুরূপ।

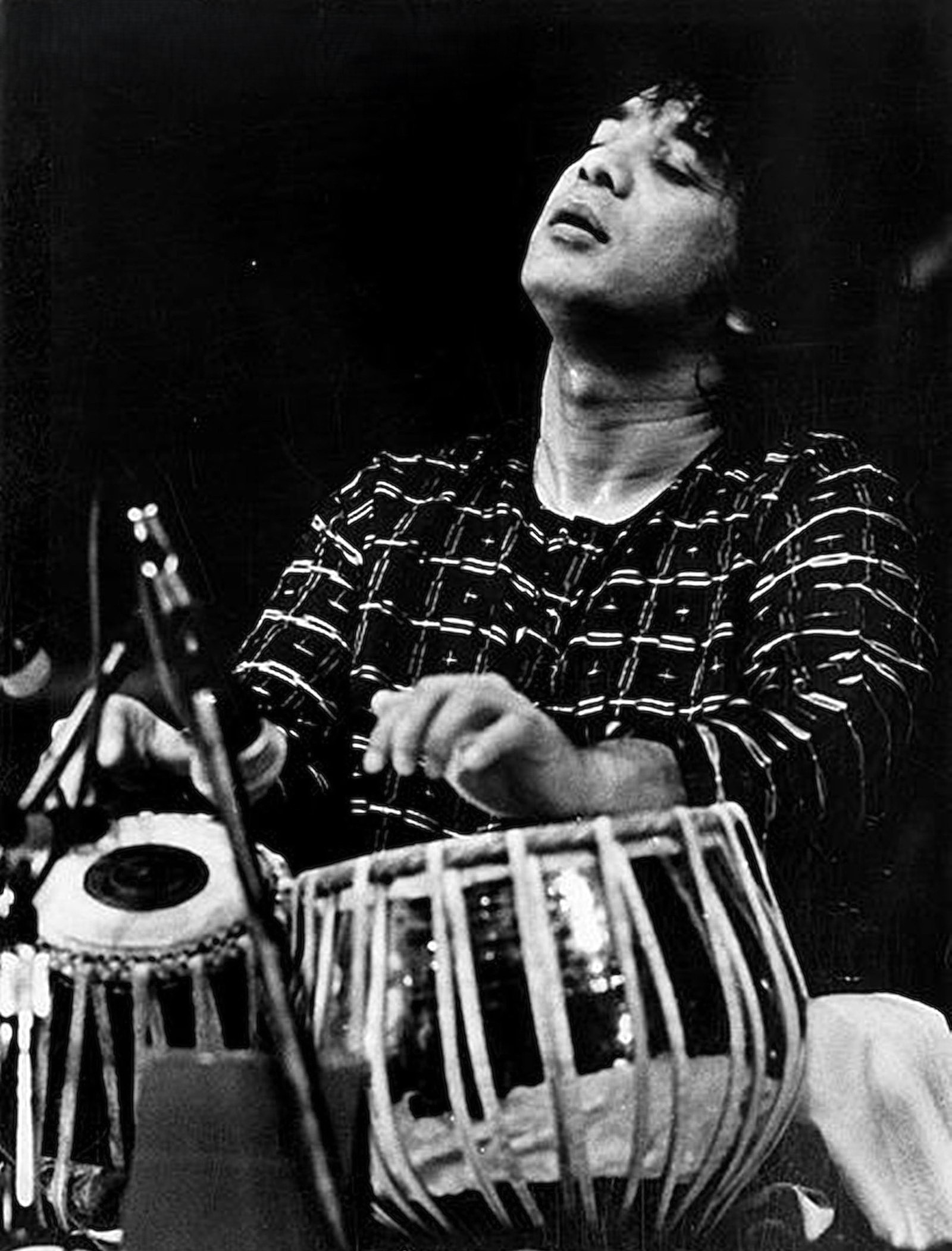

ডাঁয়া আর বাঁয়া– দু’য়ে মিলে তবলা। ডানহাত থেকে ‘ডাঁয়া’ বা ‘ডাইনা’ আর বাঁ হাত থেকে বাঁয়া। তবে ডান হাতে যে যন্ত্রটা বাজানো হয় (বাঁ-হাতিদের ক্ষেত্রে বাঁ হাতে), মূলত সেই যন্ত্রটার নামই হচ্ছে ‘তবলা’। যদিও তবলা বলতে দু’টি যন্ত্রের সমন্বয়কেই বোঝানো হয়। ডাঁয়া তবলা অর্থাৎ ডাইনা-তে মূলত ‘স্ট্যাকাটো’ অর্থাৎ কাটা-কাটা নোট বাজে, অর্থাৎ সেই বোলগুলোকে বিস্তৃত করা যায় না। কারণ ডাইনার চামড়া খুব টান করে বাঁধা থাকে। বিস্তার বা ‘মড্যুলেশন’ বুঝতে পারা যায় বাঁয়াতে। এই যন্ত্রটায় কিন্তু গলার স্বরের মতো বিস্তার করাও সম্ভব। বড় বড় ওস্তাদরা বলেন, তবলা থেকে সুর বেরয়। সরগমের সাত সুর বাঁয়াতে বাজিয়ে দেখিয়েছিলেন ওস্তাদ জাকির হুসেন। মনে রাখতে হবে, তবলা কিন্তু ‘মেলোডিক’ বাদ্যযন্ত্র নয়, ‘পারকাশন ইনস্ট্রুমেন্ট’। অথচ তবলার মতো মেলোডিক ড্রাম পৃথিবীতে খুব কম আছে।

পাখোয়াজের বাঁ হাত কিন্তু তবলার মতো অভিব্যক্তিপূর্ণ নয়। খুব সামান্য বিস্তারের সুযোগ রয়েছে সেখানে। সেই তুলনায় তবলায় বিস্তারের সুযোগ অনেক বেশি। অথচ বাঁয়াকে সুরে মেলানো হয় না, ‘টোনিক’ বাঁ ‘স্কেল’ অনুসারে মেলানো হয় ডাঁয়া তবলাকে। অর্থাৎ ডান হাতকে আমি মেলাচ্ছি সুরের সঙ্গে, এবং সুরের বহিঃপ্রকাশ সৃষ্টি করছি বাঁ হাত দিয়ে। সুরের বহিঃপ্রকাশ, মানে যাকে বলে ‘এক্সপ্রেশন’, ভাব, অভিব্যক্তি– সেটাই তো তবলার সাহিত্য। তবলার সাহিত্য রচনা করে বাঁয়া; আর সেই বহিঃপ্রকাশের ভাষাচরিত্র গঠন করে, সাহিত্যের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে ডাঁয়া তবলা। ডাঁয়া যদি গোটা কাঠামোটার মেরুদণ্ড হয়, বাঁয়া তবে রক্তমাংস। এই যে দুটো যন্ত্রের চরিত্র সম্পূর্ণ আলাদা, অথচ তারা পরস্পরের পরিপূরক। এবং দু’য়ে মিলে একটা সুষম সম্পূর্ণ সুরতালের কাঠামোকে গঠন করে। এ কারণেই আমার মনে হয় তবলার সঙ্গে প্রকৃতির দ্বৈততা ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে।

এই ‘ডুও’ কিন্তু প্রভাব বিস্তার করেছে তবলার বোলেও। ইংরেজিতে একটা শব্দ আছে– ‘Onomatopoeia’, অর্থাৎ ‘শব্দ’ বা ‘আওয়াজ’-বোধক শব্দ। শব্দ হিসেবে যেগুলোর কোনও অর্থ নেই, কিন্তু একটা ‘সাউন্ড’কে বোঝাতে সেগুলোর ব্যবহার হয়। এই যে ‘টাকডুম টাকডুম’ বাজাই বাংলাদেশের ঢোল, কিংবা ‘টুং টাং’ পিয়ানোয় সারাটি দুপুর। তবলার ভাষ্যটাও কিন্তু এমন কতগুলো ওনোম্যাটোপিয়ার উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমরা যখন বলি ‘না’ কিংবা ‘ঘে’ কিংবা ‘তিরকিট’ তখন কিন্তু তবলায় সেরকমই শোনায়। এটাই তবলার ভাষা, অনুকৃত শব্দ। এই ভাষার মধ্যেও কিন্তু তবলার ‘দ্বৈত’ চরিত্রটা প্রকাশ পায়। ‘না’ বা ‘তিন’ অর্থাৎ ডাঁয়ার যে বোলগুলো– সেগুলো হল তালব্য শব্দ, তালু দিয়ে উচ্চারণ করতে হয়; এবং তার মধ্যে একটা অনুনাসিক বৈশিষ্ট্যও আছে। কিন্তু যখন ‘গ’ বা ‘ঘে’ বলা হচ্ছে, অর্থাৎ বাঁয়ার ক্ষেত্রে, তখন এই অনুনাসিক বৈশিষ্ট্যটা নেই– তখন ব্যবহার হচ্ছে কন্ঠ। অর্থাৎ একটা ‘ট্রেবল’ এবং একটা ‘বেস’ উপস্থিত– ড্রামকিটের ক্ষেত্রে যেমন ‘স্নেয়ার’ আর ‘কিকড্রাম’– ‘Yin and Yang’। ভালো কম্পোজিশনের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ফোনেটিকালি এই দুটো মেরুকে ব্যালান্স করা। সেটাই কিন্তু তবলায় হয়, যখন আমরা ‘ঘে’ আর ‘না’ একসঙ্গে বাজাই– দুটো মেরুর ঠিক মধ্যবর্তী একটা শব্দ ‘ধা’ উৎপন্ন হয়। আসলে এই সমস্ত শব্দগুলোই বিভিন্ন মানবিক অভিব্যক্তিকে যন্ত্রের ভাষায় প্রকাশ করে। যা কিছু চঞ্চল, নদীর মতো বহতা, তা ব্যক্ত হতে পারে তীক্ষ্ণ শব্দ দিয়ে; আবার অন্তর্গূঢ় আবেগবিহ্বলতার প্রকাশ ঘটতে পারে বাঁয়ার গম্ভীর চলনে।

মানবিক অভিব্যক্তির এই যে পরিপূর্ণ প্রকাশ, সেটা সম্ভব হয় তবলার এই প্রকৃতিগত দ্বৈততার জন্যই। এমনকী নবরস, তার বিভিন্ন অভিব্যক্তি– রৌদ্র হোক, শান্ত হোক, শৃঙ্গার হোক– একক তবলায় তা ফুটিয়ে তোলা সম্ভব। সেটাই এই চমৎকার বাদ্যযন্ত্রটির পূর্ণতা। অন্য কোনও দেশ এমন একখানা তালবাদ্য আবিষ্কার করতে পারেনি যার নিজস্ব মৌলিক ‘সাহিত্য’ রয়েছে।

গঠনগত ক্ষেত্রটিতে যদি দেখা যায়, দু’টি বাদ্যই একইরকম দু’টি চামড়ায় ছাওয়া– যাকে ‘সুর’ আর ‘কানি’ বলা হয়। এবং দু’টিতেই লোহাচূর, ভাত ইত্যদি দিয়ে তৈরি ‘গাব’ থাকে। কিন্তু বাঁয়ার ক্ষেত্র অনেকটা বড়, ডাঁয়া তবলার ক্ষেত্র তুলনামূলকভাবে ছোট। খোল তৈরির ক্ষেত্রেও বাঁয়ার অনেকটা বেশি জায়গা প্রয়োজন হয়, যাতে বেশি হাওয়া ধরে রাখতে পারে। ডাঁয়ার ক্ষেত্রে তা কম। ‘টান’ বা ‘খিঁচাই’-ও কিন্তু দু’য়ের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আলাদা। ঠিক যেন নারীদেহ আর পুরুষদেহ। উপাদানগতভাবে অত্যন্ত সদৃশ, তবু ভিন্ন। পরিপূরক। এবং এই বিবিধার্থতার জন্যেই রবীন্দ্রসংগীত থেকে ফিউশন– সবেতেই তবলার বহুল প্রচলন। সেতার, সরোদ, সন্তুর, সারেঙ্গী, বীণা– বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে বিভিন্ন ভাবে, অভিব্যক্তিতে তবলার সাহিত্য নির্মাণ।

খেয়াল করলে দেখা যাবে, সন্তুরের সঙ্গে যখন তবলা বাজানো হয় তখন বাঁয়ার প্রয়োগ বেশি। কারণ সন্তুর ‘স্ট্রোক’ ইনস্ট্রুমেন্ট– তার নিজস্ব বিস্তার, সুরের আন্দোলন সীমাবদ্ধ– তাই বাঁয়া বেশি প্রয়োজন হয়। শিবকুমারজি সন্তুর বাজালেই যে তাঁর সঙ্গে তবলায় জাকিরজির কথা মনে পড়ে– তার কারণ, ওঁর বাঁয়াটা শিবকুমারজির সন্তুরের অব্যক্ত ভাবকে প্রকাশ করতে করতে চলে। পিরান্দেলোর গল্প থেকে শুরু করেছিলাম। সে ছিল নারী-পুরুষের চারিত্রিক দ্বৈততার কথা। দ্বৈততার মধ্যে তবু দার্শনিক বিচ্ছেদ রয়েছে। তবলায় তা নেই, বিপরীত অথচ অচ্ছেদ্য। এই যে স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে, পৃথকতার মধ্যে সমন্বয়– এই সমন্বয়ই তবলাকে প্রকৃতি আর মানুষের আরও কাছাকাছি নিয়ে এসেছে।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved