১৯৭৭, ১৪ এপ্রিল, পয়লা বৈশাখ। সক্কালবেলা অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেলেঘাটার বাড়ি পৌঁছেছিলাম। আগের দিন সন্ধেবেলা নান্দীকারের ঘরে এক সভা বসে। ঠিক হয় কেয়াদির অস্বাভাবিক মৃত্যুর তদন্ত চেয়ে একটি আবেদনে সই করার জন্য অনুরোধ করা হবে বিশিষ্টজনকে। আবেদনটি লিখেছিলেন অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন ঘোষ আর আমার ওপর দায়িত্ব বর্তালো অজিতদাকে নিয়ে শম্ভু মিত্র, তপন সিংহ, তরুণ মজুমদার প্রমুখ কয়েকজনের সই করানোর। সকালবেলা বেলেঘাটা পৌঁছে অজিতদা নানা গল্প জুড়ে দিলেন। বলেছিলেন, রঙ্গনা-য় নান্দীকার যে প্রতি সপ্তাহে পেশাদারি মঞ্চের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সপ্তাহে তিনদিন অভিনয় করত ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত। কিন্তু তারপর রঙ্গনা কর্তৃপক্ষ হঠাৎ চলে যেতে বলায় চরম অপমানিত হয়েছিলেন অজিতেশদা। সেই যন্ত্রণা তাঁকে কষ্ট দেয়নি শুধু– চারপাশের রাজনৈতিক বা বিশিষ্ট অরাজনৈতিক মানুষদের পাশে না থাকার বেদনাও অনুভব করেছিলেন।

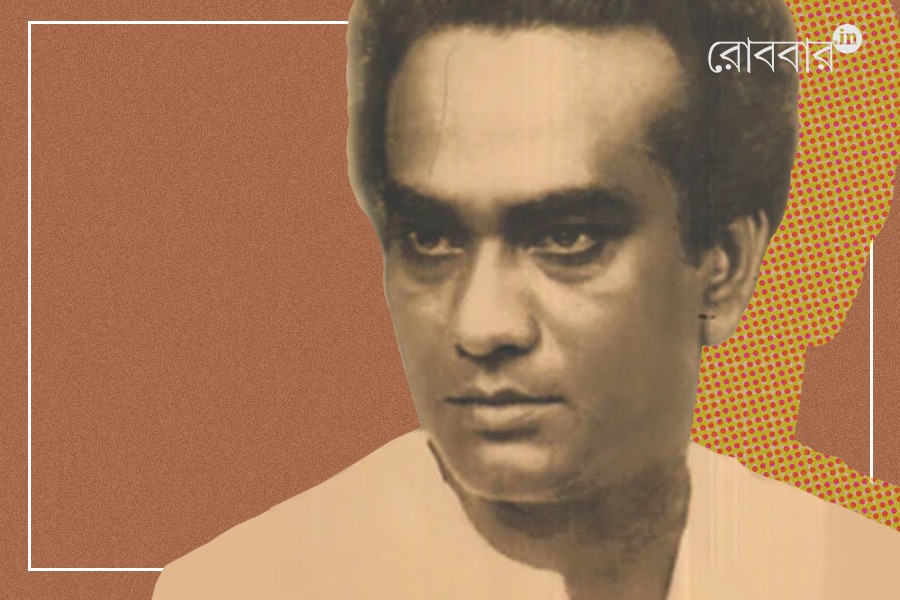

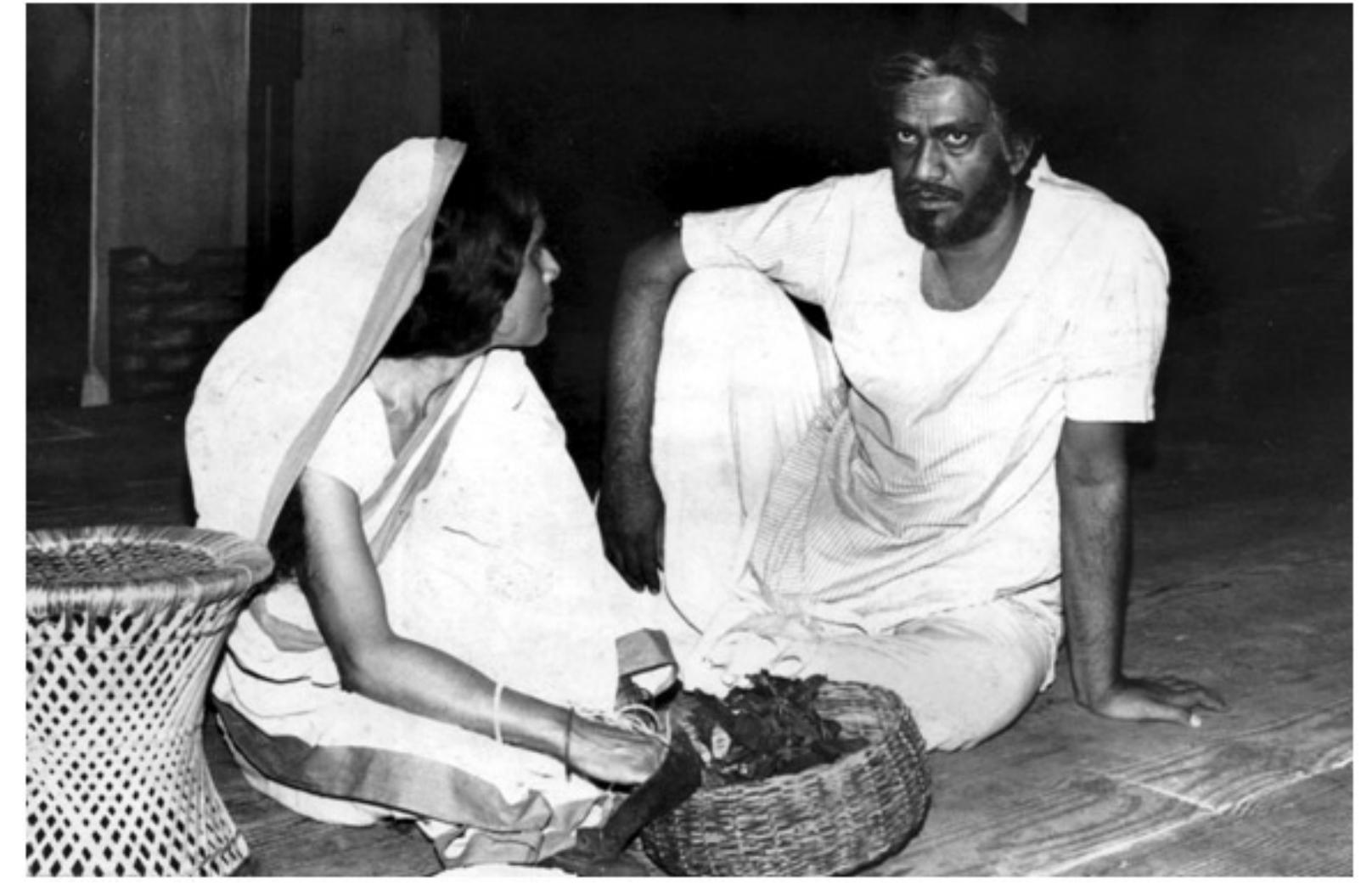

১৯৭৭-এর ৯ সেপ্টেম্বর। অ্যাকাদেমি অফ ফাইন আর্টসের চত্বরে, এখন যেখানে গাড়ি থাকে; ঠিক তার সামনে সরু রোয়াক মতো ছিল। ‘নান্দীকার’-এর শো বাতিল– পুরো থমথম করছে চত্বর। অজিতদা (অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়)-কে এই নামে সম্বোধন করতাম, গম্ভীর মুখে বসে আছেন, পাশে হরিমাধব মুখোপাধ্যায়।

ভেতরে রুদ্রদা ও অন্যান্য অনেকেই। এর কয়েক দিন আগেই নান্দীকারের ঘরে আমরা নবীন অনেক সদস্যই টের পেয়েছি একটা কিছু ঘটতে চলেছে! কেয়াদির হঠাৎ চলে যাওয়ার পর নান্দীকারের তখন দু’টি নাটক চলছে– ‘ফুটবল’ ও ‘শের আফগান’। অনেকগুলো শো আচম্বিতে বাতিল হয়েছে, এমন সময়ই এই ধাক্কাটা এল। অজিতদা দল ছেড়ে দেবেন জানালেন।

তখন ক্যাথিড্রাল রোডে এত গাড়ি ছিল না, শরৎ তার মায়াবী ছায়া ফেলেছে। গাছগাছালি পাখির কলতানে মুখর। আর এমনই সময়ে অজিতদা, রাধারমণ তপাদার, রণজিৎ চক্রবর্তী আরও কয়েকজন অনুগামীকে নিয়ে অ্যাকাডেমি ছেড়ে মৃদু পায়ে বেরিয়ে গেলেন। অনেক ভেবে-চিন্তে আমি পিছন পিছন কিছুটা এগলাম সন্ত্রস্ত পায়ে। বলতে দ্বিধা নেই– ভয় আমার পিছু নিয়েছিল। কিছুই বলতে পারছি না, শুধুই দীর্ঘদেহী মানুষটির শেষ বিকেলের ছায়া পড়ছে! তাঁকে মাড়িয়ে যাব? কেয়াদির সূত্রে নান্দীকারে আসা, ভালোবাসায় জড়িয়ে রেখেছিলেন এই মানুষেরা। বুকটা ভাঙছে, এমনই সময় অজিতদা পিছন ফিরে তাকিয়ে আমায় দেখে বললেন, ‘আমার দরজা তোমার জন্য খোলা রইল, যখন খুশি এসো।’

এই বছরেরই ১৪ এপ্রিল, পয়লা বৈশাখের দিন, সক্কালবেলা অজিতদার বেলেঘাটার বাড়ি পৌঁছেছিলাম। আগের দিন সন্ধেবেলা নান্দীকারের ঘরে এক সভা বসে। ঠিক হয় কেয়াদির অস্বাভাবিক মৃত্যুর তদন্ত চেয়ে একটি আবেদনে সই করার জন্য অনুরোধ করা হবে বিশিষ্টজনকে। আবেদনটি লিখেছিলেন অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন ঘোষ আর আমার ওপর দায়িত্ব বর্তালো অজিতদাকে নিয়ে শম্ভু মিত্র, তপন সিংহ, তরুণ মজুমদার প্রমুখ কয়েকজনের সই করানোর।

সকালবেলা বেলেঘাটা পৌঁছে অজিতদা নানা গল্প জুড়ে দিলেন। অসম্ভব ভালো কথক ছিলেন, যে কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতেন সহজাত সরল ভঙ্গিতে। রঙ্গনা-য় নান্দীকার পেশাদারি মঞ্চের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সপ্তাহে তিনদিন অভিনয় করত ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত। কিন্তু তারপর রঙ্গনা কর্তৃপক্ষ হঠাৎ চলে যেতে বলায় চরম অপমানিত হয়েছিলেন অজিতেশদা। সেই যন্ত্রণা তাঁকে কষ্ট দেয়নি শুধু– চারপাশের রাজনৈতিক বা বিশিষ্ট অরাজনৈতিক মানুষদের পাশে না থাকার বেদনাও অনুভব করেছিলেন। এই স্বাক্ষরপত্রে সই করানোর জন্য তাঁর আপত্তি ছিল প্রবল। পয়লা বৈশাখের দুপুরের খাওয়া শেষ করে আমায় বললেন, ‘একটু বিশ্রাম করো ঠিক ৪টেয় বেরব।’

যথাসময়ে ওই বাড়ির তিনতলা থেকে নেমে একটা ট্যাক্সি নিয়ে বললেন, ‘নান্দীকার যাব।’ আমি বললাম, ‘যাবেন না কোথাও?’ বললেন, ‘তোমায় বোধহয় বোঝাতে পারিনি। এই সইগুলো আমরা করাব, খবরের কাগজ সংবাদ তৈরি করবে, কিন্তু আর কী হবে? কিচ্ছু হবে না। হলে সিনেমার লোকজনরাই প্রতিবাদ করত, এগিয়ে আসত। আমার কথা মিলিয়ে নিও।’ অজিতদার দৃঢ় কথাগুলো আজ মনে হয় একদম ঠিক।

তখন আমি নান্দীকারে যোগ দিইনি। ১৯৭৪ সালে ইছাপুরে নান্দীকারের কল শো। আমার কলেজের পরীক্ষা শেষ। কেয়াদি বললেন, ‘মঞ্জরী-র শো যাবি?’ আমি এককথায় রাজি। শিয়ালদহ স্টেশনে নান্দীকারের সকলে জমায়েত একসঙ্গে যাবেন, সেটাই নিয়ম। শুধুমাত্র রাধারমণ তপাদার ও সুমৌলিন্দ্র আচার্য আগে গিয়েছেন অ্যাডভান্স টিমের সঙ্গে। নিয়ম ছিল যদি কেউ ওই একইপথে থাকেন, তাঁকেও টিমের সঙ্গে একসঙ্গে যেতে হবে। ইছাপুর পৌঁছে দেখি, অজিতদা, রুদ্রদা, পরিমলদা একসঙ্গে কথা বলে কেয়াদিকে ডাকলেন এবং কী যেন বললেন। কেয়াদি প্ল্যাটফর্মের একদিকে ডেকে আমায় বললেন, ‘অজিতদা আপত্তি করছেন। তুই তো দলের সদস্য নয়, ফিরে যা। মনে করিস না কিছু।’

আমি ফেরার টিকিট কেটে উল্টোদিকের প্ল্যাটফর্মে বসে একের পর এক কয়েকটা ট্রেন ছেড়ে দিচ্ছি! যেন কেউ হাতুড়ি মারছে।

এরও বেশ কিছুদিন পর নান্দীকারের ঘর থেকে সুব্রত পাল আমায় ফোন করে বললেন, ‘অজিতদা ডেকেছেন।’ গেলাম। অজিতদা বললেন, ‘তোমাদের নাটকের দল আর নেই?’ স্কটিশে পড়াকালীন আমরা কয়েকজন বন্ধু– সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, বোলান গঙ্গোপাধ্যায়, রূপম ব্যানার্জি, শুভাশিস বাগচি মিলে ‘আর্চিক’ নামে একটি দল করি এবং আমার বাড়িতেই বসা হত। অজিতদা, রুদ্রদা, বিভাস চক্রবর্তী– অনেককেই আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম ক্লাস নেওয়ার জন্য। সে কারণেই অজিতদা বারদুয়েক এসেছিলেন। আমাদের দলের আর অস্তিত্ব নেই জানাতে মৃদু হেসে বললেন, ‘এই কাগজে একটা আবেদন করো, বাকিটা তোমায় সবাই বুঝিয়ে দেবে।’

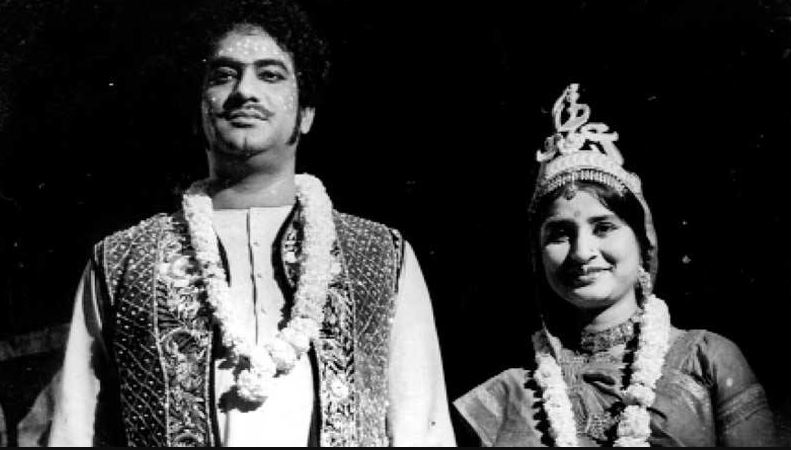

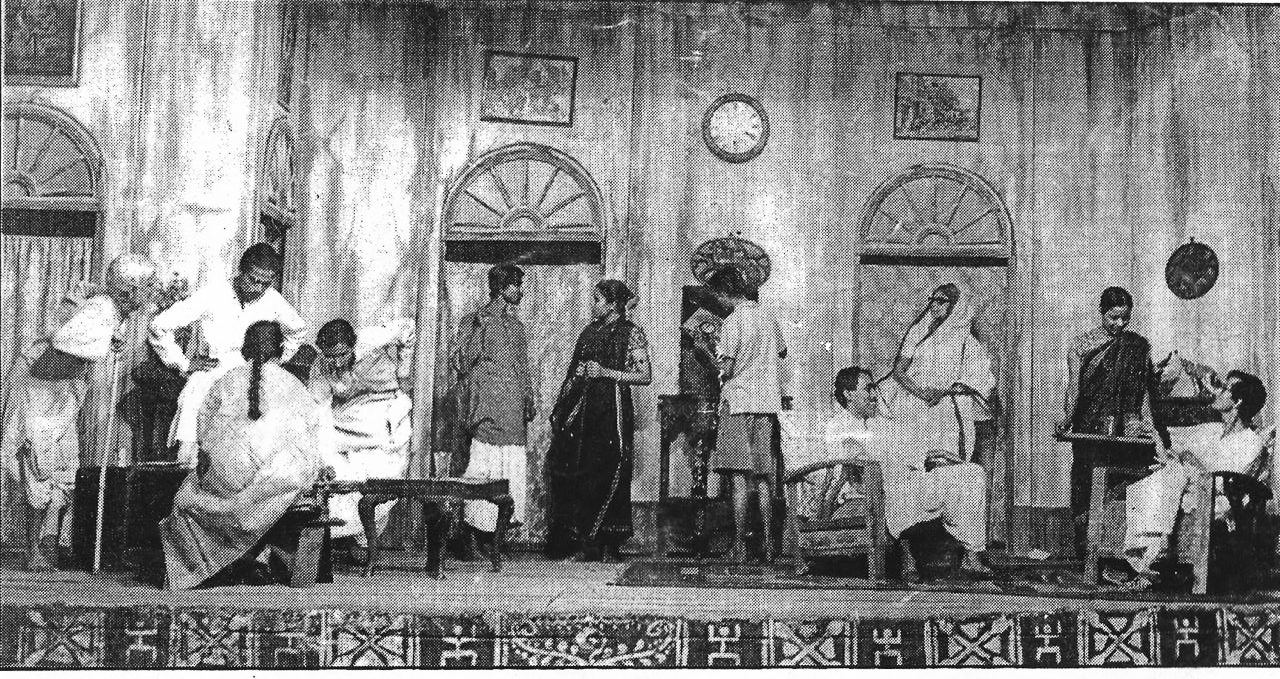

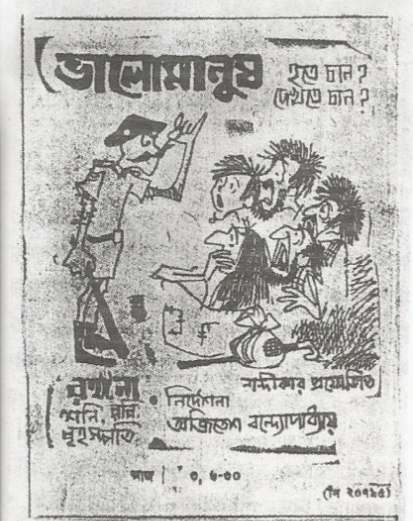

নান্দীকারের তখন প্রচুর শো। ‘তিন পয়সার পালা’, ‘শের আফগান’, ‘মঞ্জরী আমের মঞ্জরী’, ‘নটী বিনোদিনী’, ‘নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র’ ও ‘ভালোমানুষ’। আমার ওপর দায়িত্ব হল বাইরে শো-এর দিন নান্দীকারের ঘরের ওপরে রুদ্রদার বড়দি কমলা সেনগুপ্তর থেকে চাবি নিয়ে ঘর খোলা, ফোন ধরা, জরুরি বিষয় লিখে রাখা। সুধীন মুখোপাধ্যায়ও আসতেন।

নান্দীকারে একসময় নিয়ম ছিল– দল ছেড়ে যাঁরা অন্যদল করেছেন তাঁদের নাটক দেখতে যাওয়া হবে না। ১৯৭২ সালে ‘থিয়েটার ওয়ার্কশপ’-এর ‘চাক ভাঙা মধু’ দেখে আমরা প্রত্যেকে মোহিত মুগ্ধ। কেয়াদিকে বললাম, ‘যেতে হবেই!’ কেয়াদি বললেন, ‘তাহলে নান্দীকার থেকে ছুটি নিয়ে যেতে হবে।’ তখন এরকমই কঠোর নিয়ম ছিল– দলে কেউ না-এলে আগাম চিঠি দিয়ে অনুমতি নিতে হত। যাক, কেয়াদি দেখলেন, আর স্বভাবসুলভ উচ্ছ্বসিত!

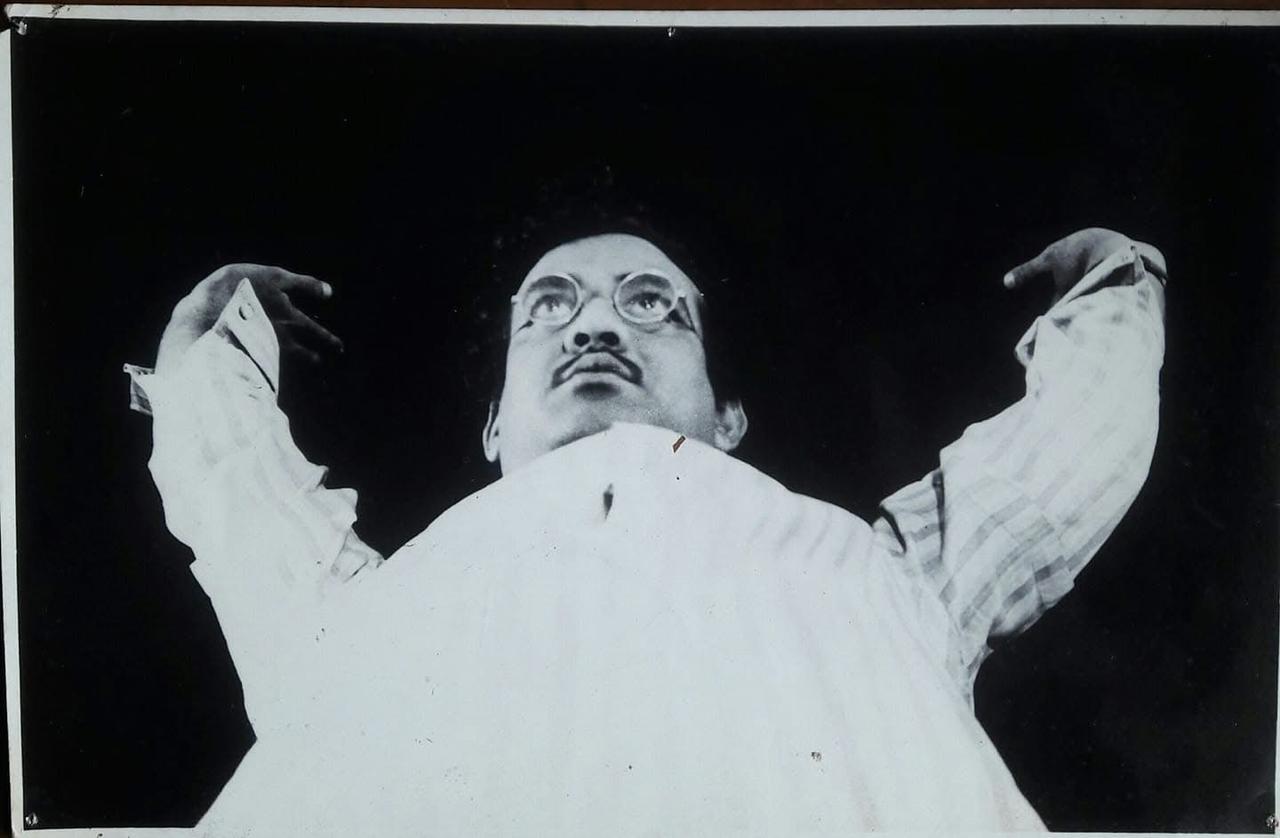

এই সুযোগটাই আমরা কয়েকজন নিয়েছিলাম নান্দীকার থেকে। অজিতদার নতুন দল ‘নান্দীমুখ’-এর নাটক দেখতে গিয়ে। ‘পাপপুণ্য’ সাড়া পড়ে গেল আমাদের থিয়েটারে। সে নাটক দেখতে দেখতে বিমূঢ় হয়ে যেতে হয়। পরের নাটক ‘তেত্রিশতম জন্মদিবস’– হ্যারল্ড পিন্টার থেকে পবিত্র সরকার অনুবাদ করেন। আমাদের দেখে অজিতদা খুব খুশি, ‘কেয়ার ছাত্র’ হিসেবে আমার একটু বাড়তি সমাদর ছিল! আবার অজিতদার সেজভাই রণিত আমাদের সহপাঠী ছিল। রণিতের হাঁপানি ছিল, আমারও। আমাদের বাড়িতে একসঙ্গে যোগাসন করতাম আমরা। আর নানা গল্প শুনতাম অজিতদার। শ্যাম স্কোয়ারের পাশে যখন ওঁরা থাকতেন, খুব কষ্ট করে দিনযাপন করতে হয়েছে। রণিত-সুনীত দু’জনে খেতে বসেছে ভাত-ডাল-আলুভাতে– অজিতদা এক ভাঁড় দই নিয়ে গলি দিয়ে আসছেন, ছোট দু’ভাই উল্লসিত– দাদা দই এনেছে! এই কষ্টের কথা আমি ১৯৭৭-এর পয়লা বৈশাখের দুপুরে শুনেছি আবারও রণিতের কাছে। পরের ‘সওদাগরের নৌকা’ নান্দীকারের ঘরে অজিতদা পড়েছিলেন। প্রযোজনা হয়নি, তবে আকাশবাণীতে হয়েছিল! ১৯৭৬-এর একরাতে বাইরে শো-এর শেষে আমার বাড়িতে পরিমলদা, আচার্যদা, আমি শুনেছিলাম। সে শিহরন ভোলার নয়।

১৯৮৩-তে আমি নান্দীকার ছেড়ে দিই। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘রাধাকৃষ্ণ’ উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়ে অজিতদার বাড়ি শোনাতে যাই। খুব খুশি হন আর এককথায় বৃষভানু চরিত্রে অভিনয় করতে সম্মত হন। কিন্তু কী হল? পুজোর অষ্টমীর সন্ধে সুজাতা সদনে দেখা করে এলাম। ভোরবেলা সেই দুঃসংবাদ! যেন শীতের বৃষ্টি গায়ে বিঁধল! আজ মনে হয় তাঁর সেই সওদাগরের নৌকো নাটকের অমোঘ সংলাপ–

‘আমি একটা ঘর চেয়েছিলাম, তিন দেওয়াল ওয়ালা একটা ঘর,আশা ছিল তার চতুর্থ দেওয়াল আমি নিজে হব, সে একটা সাজঘর। সেখানে ক্রেপ, স্পিরিটগাম, জিঙ্কের মদির গন্ধে আমি সাজবো, আমি আহ্লাদিত পোশাক পরে, চোখে সুরমা টেনে কনসার্টের জন্য অপেক্ষা করব অনেক্ষণ। তারপর রাত বাড়তেই হ্যাজাকের আলোর চারদিকে লুব্ধ অথচ নির্মোহ পতঙ্গেরা যখন ডানা পুড়িয়ে পুড়িয়ে মহৎ মৃত্যুতে শহীদ হতে থাকবে, গান শুনে শুনে আর বৃত্তের মত চোখ, আকাঙ্ক্ষিত অনাস্বাদিত সব উৎসুক উৎকণ্ঠিত চোখ আমাকে চাইবে, তখন আমি সম্রাটের মত, জননায়কের মত সামনে আসব আমার সব কথা নিয়ে, যে কথা বলে দিয়েছে আমার বন্ধু, যে ভাব দিয়েছে আমার সত্তা, যে আবেগ দিয়েছে আমাকে পিতৃপুরুষের রক্তের কল্লোল, তখন আমি ঈশ্বরের সন্তানের মত দেশহীন, কালহীন, প্রান্তরে দাঁড়িয়ে কথা কইব আর মানুষ, আমারই মত সব মানুষ আমাকে ভালোবাসবে।’

শুধু ভালোবাসবে না, মনে রাখবে যতদিন আমাদের থিয়েটার থাকবে আমরা মনে রাখব বিশ্বাস করব যে, শয্যায় তাঁকে শেষবার রাখা হয়েছিল, সেই শয্যায় তাঁকে আঁটে না– তাঁর দীর্ঘ শরীরের ছায়া এখনও আমাদের থিয়েটারে নানা রংয়ের দিন হয়ে অন্বেষণ করে এক গভীর প্রত্যয়ী শিক্ষক, পরিচালক, নাটককার আর অভিনেতাকে!

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved