জন্মদিন একটি উপলক্ষ মাত্র। তাঁর প্রতি আমাদের প্রণাম প্রত্যেক দিনের! কারণ, গল্প-উপন্যাস-নাটক-কাব্যনাট্য-ভ্রমণকাহিনি-প্রবন্ধের পাশাপাশি প্রধানত তাঁর প্রথম জীবনের কবিতার শব্দ-সংকেত, গতি এবং কবিতা বিষয়ের আজও কোনও তুলনা নেই!

সম্পর্ক শব্দটি, অজান্তেই, আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেককে অদৃশ্য সুতোয় বেঁধে রাখে। যাঁকে আমরা চিনি, তাঁর সঙ্গে চেনার সম্পর্ক। যাঁকে চিনি না, তাঁর সঙ্গে না-চেনার। কিন্তু এইসব চেনা-অচেনা সম্পর্কের ভেতরকার আকাশ-ও চিরকাল একরকম নয়। আমি আজ কাউকে ভালবাসছি, আমার ভেতরে সবসময় জাগ্রত হয়ে আছে সেই ভালবাসার সত্য। কিছু সময় পরে, সেই ভালোবাসা-ই যদি অপমান-অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়, তখন সেই অপমান-অভিজ্ঞতাই হয়ে দাঁড়াবে আমার সাম্প্রতিক সত্য।

সকলেই জানেন, ১৯৭০ সালে, নিজের ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’-র ভূমিকায় শঙ্খ ঘোষ বলেছিলেন, ‘সত্যি বলা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই কবিতার।’ কিন্তু, এক্ষেত্রে, ঠিক কোন সত্যটি ঠিক আমার সত্য? কোনও এক সময়ে সঠিক ভেবেছিলাম যাকে, এখন বুঝতে পারি, ভুল ভেবেছিলাম, সেই সত্য? না কি, আজকে যা ঘটছে সেটা?

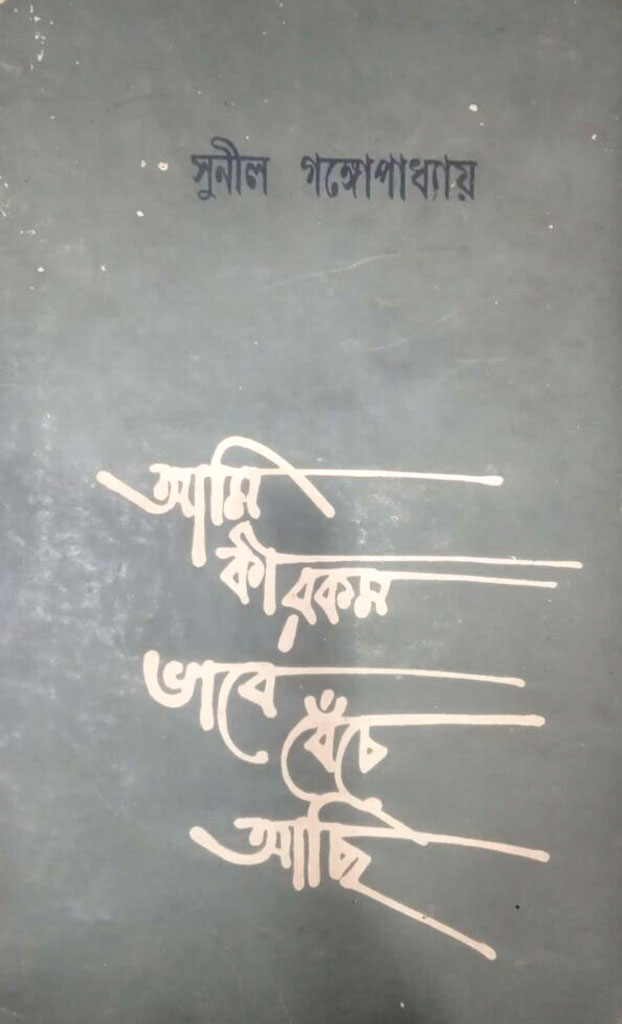

এই প্রশ্নটি ১৯৬৫ সালে মনে হয়েছিল, পঞ্চাশেরই আরেকজন কবির। ‘আমি কীরকম ভাবে বেঁচে আছি’ কবিতাগ্রন্থের ভূমিকায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন:

‘যে-কবিতা আমি লিখতে চাই, এখনও তার মর্ম স্পর্শ করতে পারিনি। আমি কবিতায় সত্যি কথা লিখতে গিয়ে দেখেছি, পৃথিবীর সত্য প্রতিনিয়ত বদলে যায়। এখানে আমার ধারাবাহিক ভুলগুলি।’

‘পৃথিবীর সত্য প্রতিনয়ত বদলে যায়’– এই অসামান্য চিন্তার পরেই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বলা ‘‘এখানে আমার ধারাবাহিক ভুলগুলি’ কথাটিকে বিশেষভাবে খেয়াল করতে অনুরোধ করি।’’ এই ‘ধারাবাহিক ভুলগুলি’ কী? ফেলে-আসা জীবনের একেকটি সত্য-অনুভবকে লিখতে চাওয়া? সেই সত্য এখন ‘আমার সত্য’ না-হলেও, এক সময় তা ছিল, তাই তাকে লিখে রাখা?

অতীতের দিকে তাকিয়ে-থাকা মন, যখন একের পর এক স্মৃতির ভূমিখণ্ড পার করে, তখন বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে আমরা বুঝতে পারি, সেই বিগত সময়ের সত্যের অস্তিত্ব, এখন আর কোথাও নেই। এখন তা ভুল। কিন্তু এই একটি অতীতসত্য থেকে পাল্টে যাওয়া আরেকটি অতীতসত্যের মধ্যে প্রবেশ করাই হয়তো লেখকের নিয়তি। শক্তি চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন, ‘ভুলে যাই ভুলে যাই ভুলে ভুলে ভুলে ভুলে যাই’। শুধুমাত্র বিস্মরণ নয়, একটার পর একটা ভুল, যে-ভুল ঘটার সময় ভুল মনে হচ্ছে না, বরং তাকে জীবনের প্রধান সত্য বলে হচ্ছে, সেই ভুল থেকে ভুলে-র বিভিন্ন প্রান্তরে, রচনাসময়ে একজন কবি ক্রমশ প্রবেশ করছেন।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের এই ‘পরিবর্তনশীল সত্য’ ও ‘ধারাবাহিক ভুল’-এর চিন্তাকথন যে কোনও কবিতালেখকের অন্তরকে তোলপাড় করে দিতে বাধ্য! প্রথম বই, ‘একা এবং কয়েকজন’-এর ৮ বছর পর, যে-কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় এ-কথাগুলি লিখছেন সুনীল, সেই ‘আমি কীরকম ভাবে বেঁচে আছি’-র একটি কবিতা পড়া যাক:

বড়ো বেশি ভালোবাসা দিয়েছিলে চরিত্র দূষিত হয়ে গেল

সেই কারণে

কী করে খরচ করব সে-সম্পদ, অথচ জমিয়ে রাখা

যায় না কিছুতে

পচে যায়, গন্ধ হয়, সমস্ত শরীরে

প্রণয়ের পচা গন্ধ, পাশের চেয়ারে কেউ ঘৃণায় বসে না।

প্রেম, সম্পদস্বরূপ। কিন্তু এই কবিতাকথক বাধ্য হয়ে সে-সম্পদ জমিয়ে রেখেছে। কেন? প্রেম এমন এক প্রাচুর্য যা, যেখান থেকে, যার কাছ থেকে আমি পেয়েছি, একমাত্র তার জন্য খরচ করা যায়। তাহলেই, মুক্তি। তাহলেই প্রকৃত সম্মীলন-মুহূর্ত!

যদি তা না-হয়? এখানেই আশ্চর্য করে দেয় কবিতাটি। যেহেতু আমি, আমার অনুভবকে প্রকাশ করতে পারছি না, তা আমার ভেতরে থেকে, আমার শরীরের মধ্যে দিনে-দিনে পচতে শুরু করেছে। এখন সেই প্রণয়ের পচাগন্ধে আমার পাশে কেউ বসে না। এই চিন্তার কোনও তুলনা হয়?

পরবর্তী অংশে, কবিতাটি আরও কিছু অভাবনীয় শব্দ-সংকেত আমাদের উপহার দিতে চায়:

অমন দু-হাত তুলে বুকের উপরে দয়া না-দেখালে আরক্ত সন্ধ্যায়

চমৎকার চলে যেতাম আঁধার জগতে;

ধৈর্যহীন পুরুষের মুখখানি বুকের সংকটে

না রাখাই ছিল ঠিক, কেননা অতলে

ফেরে না চোখের যাত্রা; শরীর ফুরিয়ে গেলে তবুও চোখের

ভয়ঙ্কর পথখানি অস্থির গর্জন করে নিজস্ব বিভায়

তার বদলে ঘাড় হেঁট করে থাকা যেত অনায়াসে।

‘অমন দু-হাত তুলে বুকের উপরে দয়া না দেখালে…’ লাইনটির মধ্যে, একজন নারী, নিজের দু’টি হাত তুলে, বুকের কাছে পুরুষকে টেনে নিচ্ছে– এ-দৃশ্য আমরা বুঝতে পারি। কিন্তু এখানে ‘দয়া’ শব্দটি রাখলেন কেন সুনীল? রাখলেন, কারণ, ‘বুকের’ শব্দটি অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে নারীর দু’টি স্তনের আভাস দিয়ে যেতে চায়। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রত্যক্ষভাবে ‘স্তন’ কথাটি ব্যবহার না করে, পুরুষের কাছে নারীর স্তনের মহত্বকে শান্তভাবে জাগিয়ে তুললেন কেবল ‘দয়া’ শব্দটিকে হাজির করে। ‘দয়া’ কেন? কারণ পুরুষকে স্তনদানের মধ্যে, শরীরী-আনন্দ পেরিয়ে, নারীর মধ্যে এক ধরনের মাতৃভাবও ক্রিয়াশীল থাকতে পারে! এই হল কবিত্ব!

আরও একটি অতুলনীয় প্রয়োগ সুনীল করেছেন এ-কবিতায়। ‘শরীর ফুরিয়ে গেলে তবুও চোখের/ ভয়ংকর পথখানি অস্থির গর্জন করে নিজস্ব বিভায়’ অক্ষরবৃত্ত ছন্দের প্রথম আট মাত্রা পূর্ণ হওয়ার পর, পরবর্তী ছ’-মাত্রার প্রথম শব্দ ‘তবুও’। মনে পড়তে বাধ্য, কবিতায় ‘তবুও’ শব্দের এমন নিকট ধ্বনি-সংস্থাপন আমরা শুনেছি জীবনানন্দর কাছ থেকে, ‘মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব/ থেকে যায়’। এখানেও প্রথম আট মাত্রার পর, ‘তবুও’ শব্দটি সহযোগে ছ’-মাত্রা রয়েছে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতাতেও দেখা যাচ্ছে সেই একই সংস্থাপনরূপ। কিন্তু একই শব্দের ধ্বনি-সাহায্য ছাড়া কবিতার অন্তর্গত বিষয়ে আর কোনও সাদৃশ্য নেই। পূর্বসূরির কাছ থেকে এই গ্রহণ সম্পূর্ণ নতুন জন্মান্তর নিয়ে দেখা দিল, নিঃশব্দে।

এ-বইয়ের ‘শব্দ ১’ নামক কবিতায় দেখতে পাই এমন লাইন,

আমার আত্মায় কোনো ঘড়ি নেই, আমার জন্মের শব্দ–

প্রথম দিনের সেই সেই প্রিয় শব্দ মনে আছে, কিংবা মনে নেই।

আমাদের কি মনে পড়বে না, ‘প্রথম দিনের সূর্য/ প্রশ্ন করেছিল/ সত্তার নূতন আবির্ভাবে–/কে তুমি/ মেলেনি উত্তর’– রবীন্দ্রনাথের এই লাইন? কিন্তু আশ্চর্য এই যে, লাইনটির অর্থটিকে সম্পূর্ণ নিংড়ে, নিজের মতো করে কবিতায় তুলে আনলেন সুনীল। রবীন্দ্রনাথকে তিনি গ্রহণ করলেন, আমার আত্মায় কোনও ঘড়ি নেই, আমার জন্মের শব্দ মনে আছে কি নেই, তাও জানি না– এমন এক গহন চিন্তার মধ্যে!

১৯৬৫ সালে প্রকাশিত হচ্ছে ‘আমি কীরকম ভাবে বেঁচে আছি’ আর ১৯৬৬ সালে বেরচ্ছে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘অন্য দেশের কবিতা’ নামক বই, যেখানে ফরাসি, ইতালি, স্প্যানিশ ও রাশিয়ার কবিদের কবিতা, তাঁদের জীবন, সেখানকার কবিতা আন্দোলনের প্রধান চিন্তাগুলি বাংলা ভাষায় তরজমার মাধ্যমে ডেকে এনেছিলেন সুনীল। এখান থেকে বোঝা যায়, ‘আমি কীরকম ভাবে বেঁচে আছি’-র রচনাসময়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মনের একটি দিক তাকিয়েছিল পৃথিবীর কবিতার দিকে, তাঁর মনের আর আরেকটি দিক গ্রথিত ছিল নিজের বেঁচে থাকার অভ্যন্তরীণ বীজভূমির মধ্যেই।

…………………………

ফলো করুন আমাদের ওয়েবসাইট: রোববার.ইন

…………………………

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved