সুনীলবাবু-স্যরের কথা প্রথম উঠেছিল সংকলন ও সম্পাদনা প্রসঙ্গে। তাঁর এই ধরনের বেশ কিছু কাজ আমি প্রকাশ করেছি। তাঁর সম্পাদিত কাজ প্রথম করেছিলাম, ‘উপেন্দ্রকিশোর সমগ্র’, সম্ভবত ২০০১ সালে। ২০০৫-এর বইমেলায় বেরুল ‘চিরকালের ছড়া’– প্রণবেশ মাইতির প্রচ্ছদ ও অলংকরণে বাংলার চিরায়ত ছড়ার একটি নির্বাচিত সংকলন। ‘চিরকালের ছড়া’ ছিল বাংলার প্রচলিত ছড়ার সংকলন, নতুন প্রজন্মের পাঠকের কাছে বাংলার স্বপ্নের ছেলেবেলার এক হদিশ।

১১.

লীলা মজুমদারের ‘মণি-মাণিক’ বইটির প্রসঙ্গে সুনীল জানার নাম করেছিলাম। সুনীলবাবু আবার হাইস্কুলে আমাদের বাংলার মাস্টারমশাই ছিলেন। তবে তাঁকে খুব বেশিদিন ইশকুলে পাইনি। সম্ভবত আমরা যখন সিক্স-সেভেনে পড়ি তখন তিনি আমাদের স্কুল ছেড়ে কলকাতার কাছাকাছি কোনও একটা স্কুলে বদলি নিয়ে চলে আসেন। তিনি চলে আসায় আমাদের খুবই মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ছোটদের ক্লাসে ছোটদের মতো করে পড়াতে তাঁর জুড়ি ছিল না।

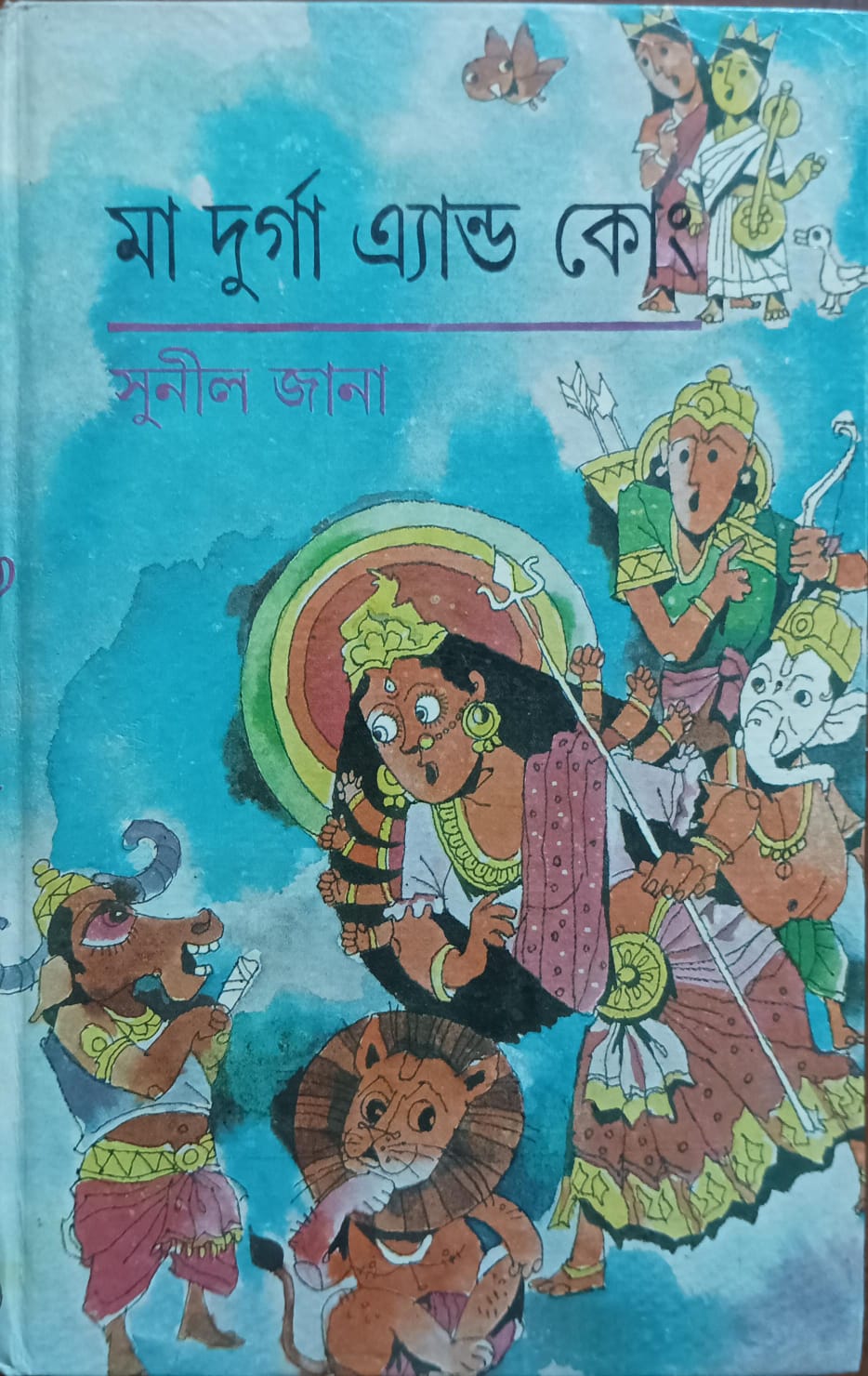

আমাদের রামনগর রাও হাইস্কুলের দিনগুলো এমনিতেই ছিল বিপুল আনন্দে ভরা। বাড়ি থেকে দূরে স্কুলে যাওয়ার উত্তেজনা যেমন ছিল, তেমনই নতুন স্কুলে বিভিন্ন গ্রাম থেকে আসা বন্ধুদের সঙ্গে মেশারও একটা আকর্ষণ ছিল। স্কুলের মাস্টারমশাইরাও ছিলেন খুবই ছাত্রদরদি। সুনীলবাবু অন্য ইশকুলে চলে যাওয়ার পর দীর্ঘকাল তাঁর কোনও খবর পাইনি। ধীরে ধীরে যেমন হয়– একসময় স্যরের কথা আর বিশেষ মনে ছিল না। তারপর তো ঘৃতপুরার বাড়ি ছেড়ে এক সময় চলেও এলাম কলকাতায়। কলকাতায় আসার পর একদিন কলেজ স্ট্রিটে হঠাৎ দেখলাম স্যরকে। উনি সম্ভবত কিছু বই কিনতে আমাদের দে বুক স্টোরে এসেছিলেন। একেবারে নিচু ক্লাসে অল্প কিছুদিন পড়ানো ছাত্রকে তাঁর মনে থাকার কথা নয়। কিন্তু আমি পরিচয় দিয়ে প্রণাম করতেই এমনভাবে জড়িয়ে ধরলেন, যেন তখনও আমি রাও হাইস্কুলের ছাত্র আর উনি আমাদের ক্লাসের মাস্টারমশাই। অবশ্য স্যরের সঙ্গে কলেজ স্ট্রিটে সেই যে দেখা হল, সে-যোগাযোগ যতদিন স্যর বেঁচে ছিলেন ততদিন নষ্ট হয়নি। স্যরের লেখকসত্তার কথা স্বাভাবিকভাবেই আমার জানা ছিল না। তবে ধীরে ধীরে আমি জানলাম স্যর লেখক হিসেবে একেবারে অপরিচিতও নন। মূলত ছোটদের জন্যই তিনি লিখতেন। তাই দে’জ পাবলিশিং শুরু হওয়ার পর থেকেই আমার মাথায় ছিল স্যরের কিছু বইপত্র করব। তাঁর প্রথম যে-বই আমি প্রকাশ করলাম, সেটি হল ‘মা দুর্গা অ্যান্ড কোং’– ১৯৮৯-এর নভেম্বরে, ধীরেন শাসমলের প্রচ্ছদ ও অলংকরণে প্রকাশিত বইটি স্যর দু’-জনকে উৎসর্গ করেছিলেন, লিখেছিলেন, ‘আমার ও সব ছোটদের/ দু’ বন্ধু/ ছবি-আঁকিয়ে প্রণবেশ মাইতি/ ও ছড়া-লিখিয়ে অশোককুমার মিত্র-কে’।

‘মা দুর্গা অ্যান্ড কোং’ গল্পটা এখনও আমার মনে আছে, সেখানে মা দুর্গা হঠাৎ খেয়াল করেন পায়ের তলাটা খালি-খালি লাগছে, মহিষাসুর নেই। খানিক পরে মহিষাসুর ফিরতে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায় সে না কি মোড়ের মাথায় এগরোল খেতে গিয়েছিল। মা দুর্গা জেরা চালিয়ে যান, পয়সা কোত্থেকে এল? সে অম্লানবদনে কবুল করে যে প্রণামীর থালা থেকে পয়সা সরিয়েছে। এইরকম মজার-মজার গল্পে ভরা বইটা। আরেকটা গল্পে ইশকুলের নিচু ক্লাসের এক ছাত্রের লেখা একটা ছড়া ছিল, যেটা পড়ে আমার মনে হয়েছিল বুঝি আমাদের ইশকুলবেলারই কথা ফুটে উঠেছে। গল্পটার নাম ‘হবু রাজপুত্তুর’। ছড়াটা ছিল এরকম–

‘আমাদের হাই ইস্কুল

ভেরি ভেরি বিউটিফুল।

ইস্কুলেতে দেদার মজা,

বসে বসে বেঞ্চি বাজা।

খেলাধুলা গোলমাল,

কেবল ফাঁকি মারার তাল…।’

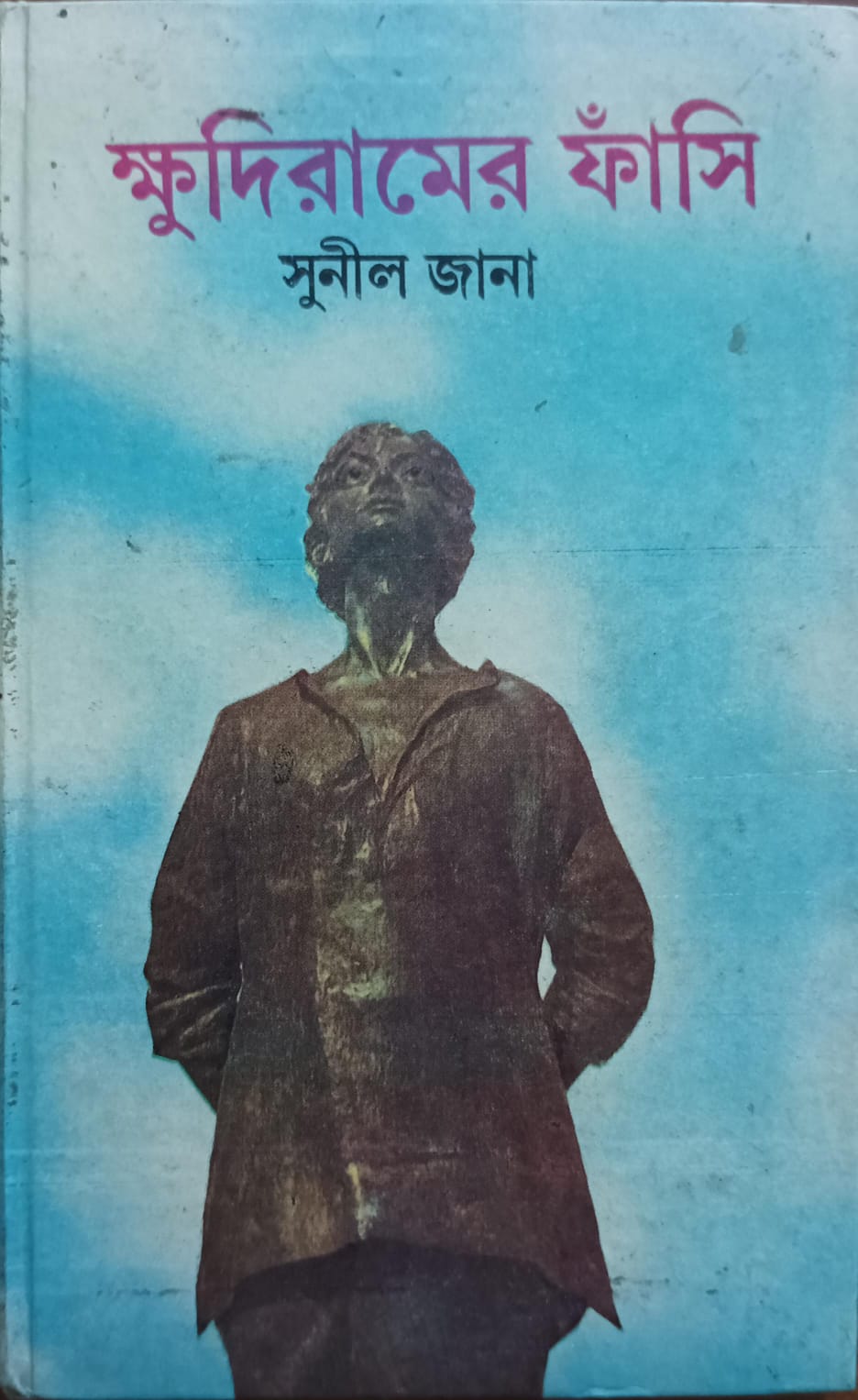

সুনীল জানা-র দ্বিতীয় যে-বই আমি প্রকাশ করি সেটা হল ‘ক্ষুদিরামের ফাঁসি’। এটি তথ্য-নির্ভর কিশোরপাঠ্য ক্ষুদিরাম-জীবনীও বলা যায়। ক্ষুদিরাম বসুর জন্ম ৩ ডিসেম্বর, ১৮৮৯, আর ব্রিটিশ সরকার তাঁকে ফাঁসি দেয় ১১ আগস্ট, ১৯০৮ সালে। স্যরের ইচ্ছে ছিল বইটি ক্ষুদিরামের জন্মশতবর্ষে বের করার। কিন্তু তা শেষ পর্যন্ত করা যায়নি। এই বই লেখার সময় স্যরের মাতৃবিয়োগ হয়। তাই পরের বছর, ১৯৯০-এর ১১ অগাস্ট শহিদ দিবসে (‘ক্ষুদিরাম-মৃত্যুদিবস’) আমি বইটি বের করি। বইটিতে ধীরেন শাসমল অনেকগুলো ছবি-সহ প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন। বইয়ের শেষে স্যর ক্ষুদিরাম বসুর সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জিও জুড়ে দিয়েছিলেন। মায়ের কথা মনে রেখে বইয়ের শুরুতে উনি লিখেছিলেন– ‘এ বই লেখার সময় হঠাৎ আমার মা অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং অল্পদিনের মধ্যেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর শোক-স্মৃতি অনিবার্য-ভাবে জড়িয়ে রইল এই রচনার সঙ্গে’।

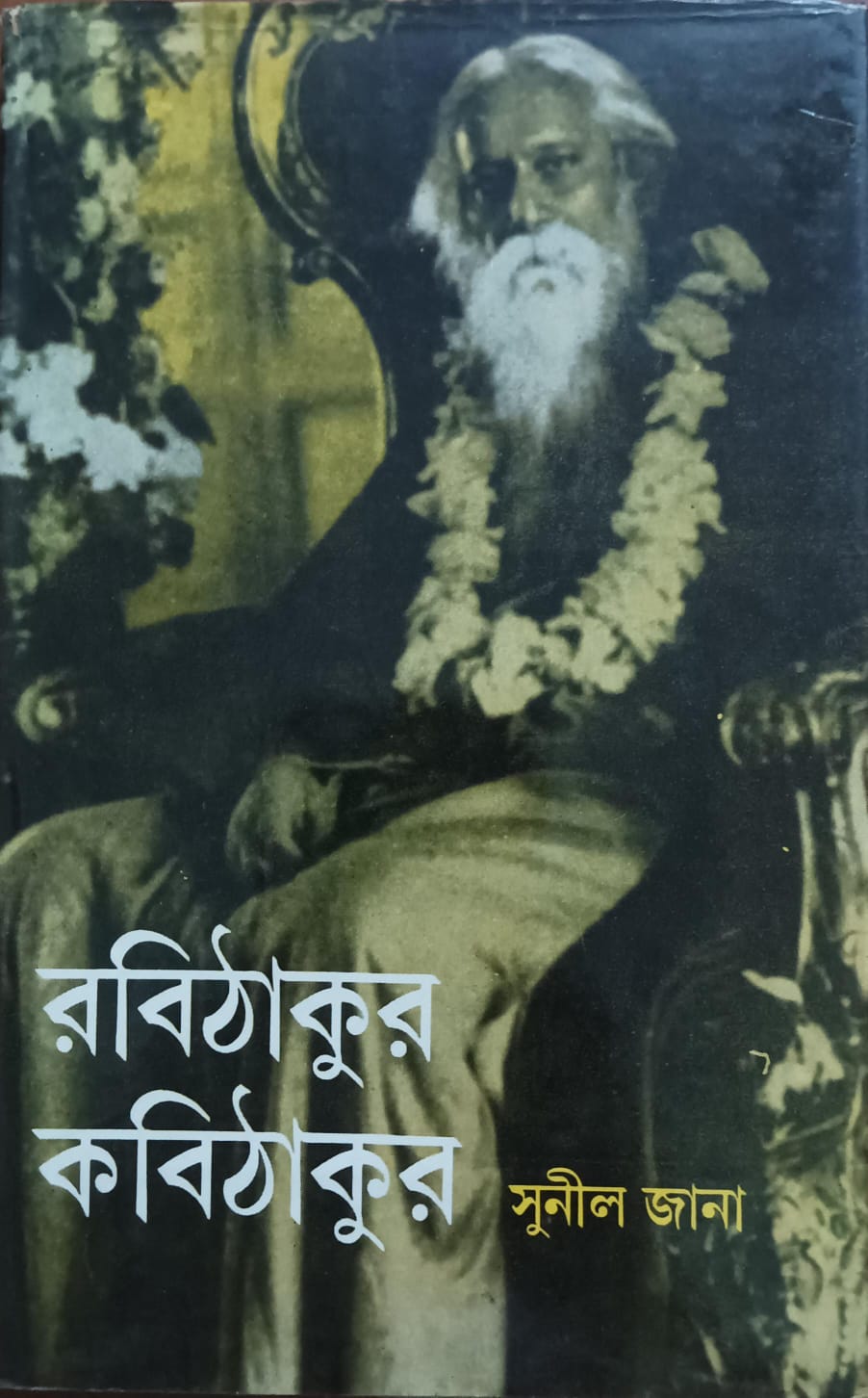

এর পরের বছর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পঞ্চাশতম প্রয়াণ দিনে বেরুল ‘কবির পঞ্চাশতম মৃত্যুতিথি স্মারক প্রকাশন’– ‘রবিঠাকুর কবিঠাকুর’। ‘রবিঠাকুর কবিঠাকুর’ বইটিকে ছোটদের জন্য পদ্যে লেখা রবীন্দ্র-জীবনালেখ্য বললে বোধ হয় ভুল হবে না। ফোটোগ্রাফ ব্যবহার করে বইটির প্রচ্ছদ থেকে অলংকরণের যাবতীয় কাজ করে দিয়েছিলেন প্রণবেশ মাইতি। ‘রবিঠাকুর কবিঠাকুর’ বইটির শেষের দিকে আছে কবির সংক্ষিপ্ত বংশ-লতিকা, জীবনপঞ্জি এবং রচনাপঞ্জি। বইটির পিছনের মলাটে লেখা হয়েছিল, ‘সূর্য নিজের আলোতেই আলোকময়। তাকে এঁকে দেখানো যায় না। তবু ছোটরা যেমন নিজের খেয়ালে সূর্য আঁকে, রং-পেনসিলের রেখা টেনে টেনে সূর্যের আলো ফোটাতে চায়, এ লেখাও তেমনি আর এক সূর্যকে আঁকার চেষ্টা– ছন্দ ছড়ার নানা রেখা টেনে টেনে রবির আলো ছড়িয়ে দেওয়া, ছোটদের জন্য ছোটদেরই আঁকা ছবির আদলে। বাংলা জীবনী-সাহিত্যে এ এক নতুন সংযোজন– কবিতায় লেখা প্রথম কবি-জীবনী।’

এরপর আমি স্যরের অনেক বই প্রকাশ করেছি, ‘মহিষাসুরের লাল জামা’, ‘বেড়াল নিয়ে বেড়ানো’, ‘ভূতের নাম চন্দ্রবিন্দু’, ‘মজার গল্প মজারু’, ‘বাঘ বাজার’, ‘তেরো পার্বণের ছড়া’, ‘রসগোল্লা পুরস্কার’, ‘বেড়াল পঞ্চবিংশতি’, ‘তুতুল ও রবীন্দ্রনাথ’, ‘সাড়ে বত্রিশ ভাজা’, ‘অফুরন্ত মিষ্টান্ন ভাণ্ডার’, ‘পুরাণ-বালকেরা’, ‘জয় জগন্নাথ’, ‘কচি খোকা’ ইত্যাদি বিচিত্র সব বই। ততদিনে আমার সঙ্গে কার্তিকদারও পরিচয় হয়েছে। ফলে আমাদের শিশুসাহিত্য সিরিজেই স্যরের একটার পর একটা বই বেরুতে থাকল। ‘বেড়াল নিয়ে বেড়ানো’ বইটা সেই ডবল ক্রাউন ১/৮ সাইজে ছাপা দেখতে পাচ্ছি। এ-বইয়ের মলাট, পুস্তানি, ভেতরের ছবি সবই রঙিন– এঁকেছিলেন দেবাশীষ দেব।

সুনীলবাবু-স্যরের কথা প্রথম উঠেছিল সংকলন ও সম্পাদনা প্রসঙ্গে। তাঁর এই ধরনের বেশ কিছু কাজ আমি প্রকাশ করেছি। তাঁর সম্পাদিত কাজ প্রথম করেছিলাম, ‘উপেন্দ্রকিশোর সমগ্র’, সম্ভবত ২০০১ সালে। ২০০৫-এর বইমেলায় বেরুল ‘চিরকালের ছড়া’– প্রণবেশ মাইতির প্রচ্ছদ ও অলংকরণে বাংলার চিরায়ত ছড়ার একটি নির্বাচিত সংকলন। ‘চিরকালের ছড়া’ ছিল বাংলার প্রচলিত ছড়ার সংকলন, নতুন প্রজন্মের পাঠকের কাছে বাংলার স্বপ্নের ছেলেবেলার এক হদিশ। আর ২০০৭-এ প্রকাশিত ‘নিত্য নতুন ছড়া’য় স্থান পেল ঈশ্বর গুপ্ত থেকে শুরু করে মন্দাক্রান্তা সেন পর্যন্ত অসংখ্য কবির লেখা ছড়া। এতে দুই বাংলার ছড়ার স্বাদ দিতে বাংলাদেশেরও ২১ জনের ছড়া আছে, তার মধ্যে শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, নির্মলেন্দু গুণের মতো বিখ্যাত কবিদের ছড়া যেমন আছে, তেমনই এ-বাংলায় তত পরিচিত নাম নয়, এমন কবিদের ছড়াও সংকলিত হয়েছে। এই বইটিরও প্রচ্ছদ ও অলংকরণ প্রণবেশ মাইতির করা।

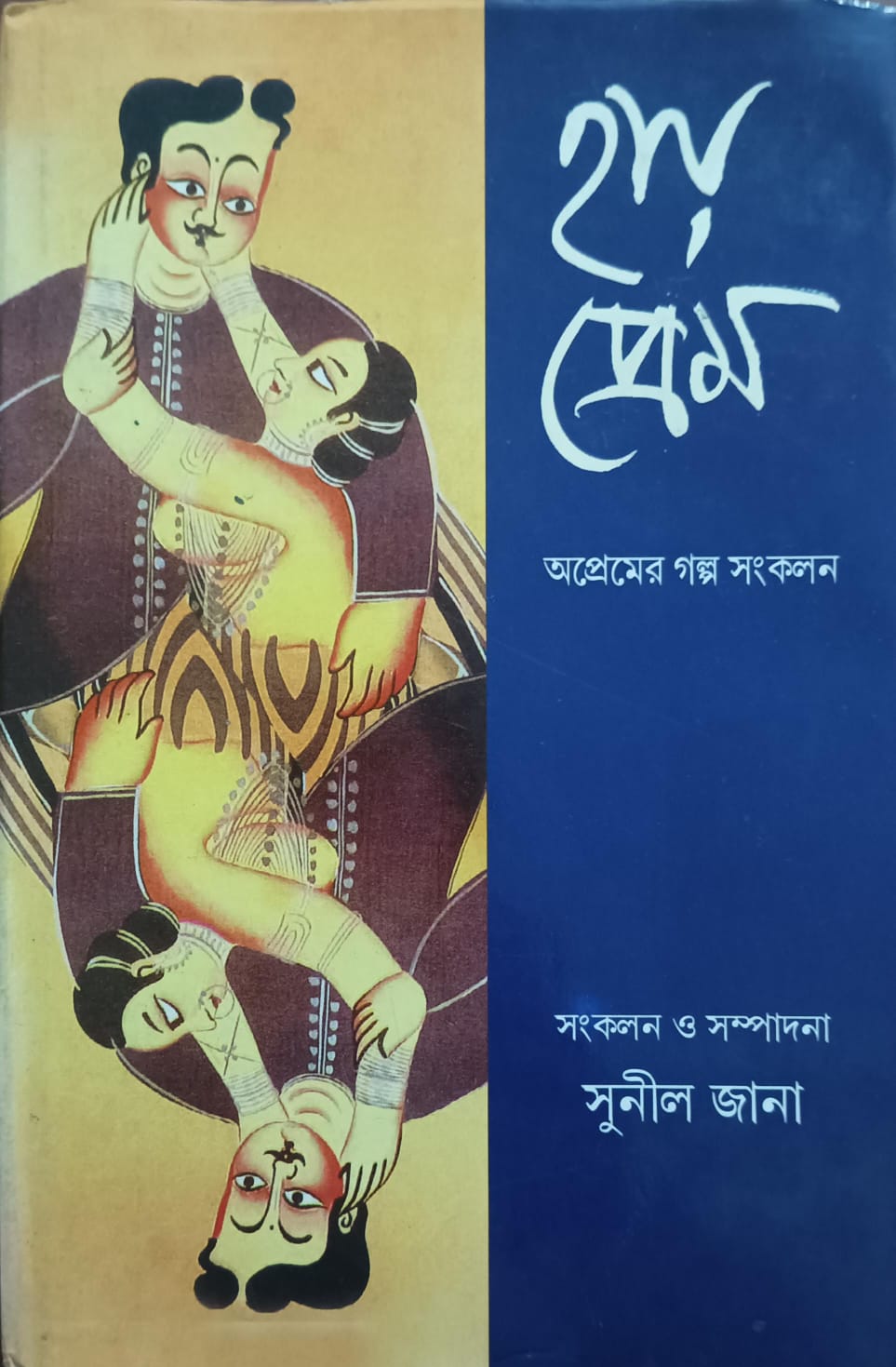

তবে সুনীলবাবু-স্যরের সম্পাদনায় ২০০৯-এর ডিসেম্বরে প্রকাশিত ‘হায় প্রেম’ সংকলনটি বাংলা প্রকাশনায় বেশ অভিনবই বলা যায়। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে পার্থ গুহবক্সী পর্যন্ত, বিরাট সময়ের ক্যানভাসে ৬০ জন লেখকের গল্প নিয়ে তিনি বইটি গড়ে তুলেছিলেন, যার উপশিরোনাম ছিল, ‘অপ্রেমের গল্প’। বইয়ের পিছনের মলাটে লেখা হয়েছিল, ‘বাংলা সাহিত্যে প্রেমের গল্প সংকলন কম নেই। বড়দের সেসব রূপকথার গল্পে প্রেমের রমণীয় স্বাদ পেয়ে পাঠকমন যেমন রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে, লুব্ধ হয়, সেই সঙ্গে গোপনে কোথাও যেন একটু দীর্ঘশ্বাস পড়ে নিজের জন্য। ভেতরে ভেতরে কোথায় যেন একটা রক্তক্ষরণ ঘটে যায়। সেই ক্ষতস্থানগুলিকে আবিষ্কার করতে চাওয়া হয়েছে এই অপ্রেমের গল্প সংকলনে’। বইটির শুরুতে স্যর দু’-পাতার একটি সংক্ষিপ্ত অথচ মন ছুঁয়ে যাওয়া ভূমিকা লিখেছিলেন। তিনি লিখেছেন, ‘বাইরের আপাত-শান্ত জীবনযাত্রার আড়ালে কত যে যন্ত্রণাময় অপ্রেমের ইতিহাস রচিত হয়ে চলেছে, কে তার হিসেব রাখে ! প্রেমে কোনও বৈচিত্র নেই, কিন্তু প্রেমহীনতার চেহারা কিন্তু বৈচিত্র্যময়। মনীষী লেখক টলস্টয়ের কথা ধার করে বলা যায়, সব প্রেমের কাহিনীই প্রায় একরকম, কিন্তু প্রতিটি প্রেমহীনতার উপাখ্যান একেবারে আলাদা আলাদা। জীবন তাই বোধহয় এমন বিচিত্রতায় ভরা।’

২০১০-এ স্যর অনুবাদ করলেন ‘শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা’, মূল শ্লোক এবং তার বাংলা পদ্যানুবাদ। গুরুগম্ভীর টীকা-ভাষ্যের জালে পাঠককে না জড়িয়ে ওঁর চেষ্টা ছিল ‘গীতা’র এমন অনুবাদ করা যা ধর্মপ্রাণ মানুষ এবং কবিতাপ্রেমী উভয়কেই খুশি করবে, সহজ কবিতায় ‘গীতা’র মর্মকথা ফুটিয়ে তোলা। এই বইটির মলাট এবং অলংকরণে ব্যবহার করা হয়েছিল প্রথিতযশা চিত্রকর রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঁকা বেশ কিছু ছবি।

আমি যেমন স্যরের লেখা এবং সম্পাদিত বহু বই প্রকাশ করেছি, ঠিক তেমনই অপু যখন প্রকাশনায় এল, সে-ও স্যরের বই করেছে। সুনীলবাবু-স্যরের ব্যাপারে এক দিক থেকে আমার আর অপুর মিল আছে– উনি আমাদের দু’-জনেরই মাস্টারমশাই। অপু তখন সম্ভবত নাইন-টেনে পড়ে, একদিন আমি স্যারকে অনুরোধ করেছিলাম অপুকে বাংলা পড়ানোর জন্য। পাঞ্জাবি আর ঢোলা পাজামা পরে উনি বহুদিন অপুকে পড়াতে এসেছেন আমাদের ১৩ নম্বর বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিটের বাড়িতে।

অপুর সূত্রে আরেকজন ছোটোদের লেখকের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়। তিনি অবশ্য নিজের জগতে স্বনামধন্য, শিশুদের মধ্যে বিপুল জনপ্রিয়– ইন্দিরা দেবী। অপুর যখন ছ’-সাত বছর বয়স তখন থেকেই ওর মা ওকে নিয়ে যেত আকাশবাণী ভবনে ‘শিশুমহল’-এর আসরে। আর পাঁচটা বাঙালি বাড়ির মতো আমরাও চাইতাম অপু নানারকম সাংস্কৃতিক কাজে জড়িয়ে থাক। তখন আমরা শিয়ালদার বাড়িতে থাকি। অপুকে ভরতি করেছিলাম ‘পূরবী’ সিনেমার কাছে একটা নাচ-গান-আবৃত্তি-আঁকার স্কুলে। সেখানে আবৃত্তি শেখাতেন দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে সেই আবৃত্তির স্কুলে ও খুব বেশি দিন যায়নি। কেননা দেবদুলালবাবুর বাকি ছাত্ররা ছিল ওর থেকে অনেকটাই বড়। প্রসঙ্গত বলে রাখি, ১৯৮৫ সালে দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় আর অমিয় চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ‘বিষয়: আবৃত্তি’ নামে আমি একটি বই ছেপেছিলাম। আবৃত্তির ক্লাসে অল্প কিছু দিন গেলেও, রেডিয়োর ‘শিশুমহল’-এ অপুকে অনেকবার নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

রেডিয়ো তখনও বাঙালির কাছে একটা অন্য রকম ব্যাপার ছিল। এককালে সম্পন্ন লোকেদের বাড়িতেই রেডিয়ো থাকত। তারপর যখন ছোট ট্রানজিস্টার এল তখন ঘরে ঘরে রেডিয়ো চলে আসে। আমাদের কমবয়সে রেডিয়োতে অনুষ্ঠানের বৈচিত্রও ছিল প্রচুর। টিভি আসায় রেডিয়ো প্রথম প্রতিযোগিতার মুখে পড়ে। ধীরে ধীরে স্যাটেলাইট টেলিভিশন আর এখন ইন্টারনেটের দৌলতে রেডিয়োর সে-দিন আর নেই। এখন কাউকে আর রেডিয়ো শুনতে দেখি না। মোবাইল ফোনের এফএম রেডিয়ো-ও আর খুব বেশি জনপ্রিয় নয়। তবে আমাদের গাড়ির চালক বীরেন রেডিয়োর খবরের ভীষণ ভক্ত। গান-বাজনায় ওর বিশেষ আগ্রহ আছে বলে মনে হয় না। সে সারাদিন বিভিন্ন ভাষায় সংবাদ শোনে এবং গাড়ির আরোহীদেরও শোনায় !

ইন্দিরা দেবীর কথায় ফেরা যাক, পরাধীন ভারতে, ১৯৪৩ সালের ১৫ অগাস্ট ইন্দিরা দেবী কলকাতা বেতার কেন্দ্রের প্রথম বাঙালি ঘোষিকা হিসেবে যোগ দেন। তারপর তাঁর বর্ণময় কর্মজীবনে অনেক কাজ করেছেন। কিন্তু ‘শিশুমহল’-এর জন্য বাঙালি তাঁকে চিরকাল মনে রাখবে। এই অনুষ্ঠান তিনি চালিয়ে গেছেন দীর্ঘকাল। তাঁর গলায় ‘ছোট্ট সোনা বন্ধুরা ভাই আদর আর ভালোবাসা নাও। তোমরা সব ভালো আছ তো ?’ এঁর উত্তরে বাচ্চারা সমস্বরে বলত, ‘হ্যাঁ’– সে এক অন্য রকমের আমেজ ছিল তখন।

ইন্দিরাদি থাকতেন ৪০-বি চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউতে, ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের অফিসের কাছে একটা তিনতলা বাড়িতে। সেই বাড়িতে আমাদের যাতায়াত ছিল। ইন্দিরাদির বাড়িতেই আমি, অপু আর রীতাঞ্জলি প্রথম চাউমিন খেয়েছিলাম। তখনও ঘরে ঘরে নুডলস চালু হয়নি। আমাদের বাড়িতেও কোনও দিন হয়নি, দোকানেও কখনও খায়নি, তাই অপু ভেবেছিল আমাদের বুঝি কেঁচো জাতীয় কিছু খেতে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য ওর মা ভুল ভাঙিয়ে দিতে দিব্যি সোনামুখ করে খেয়ে নেয়।

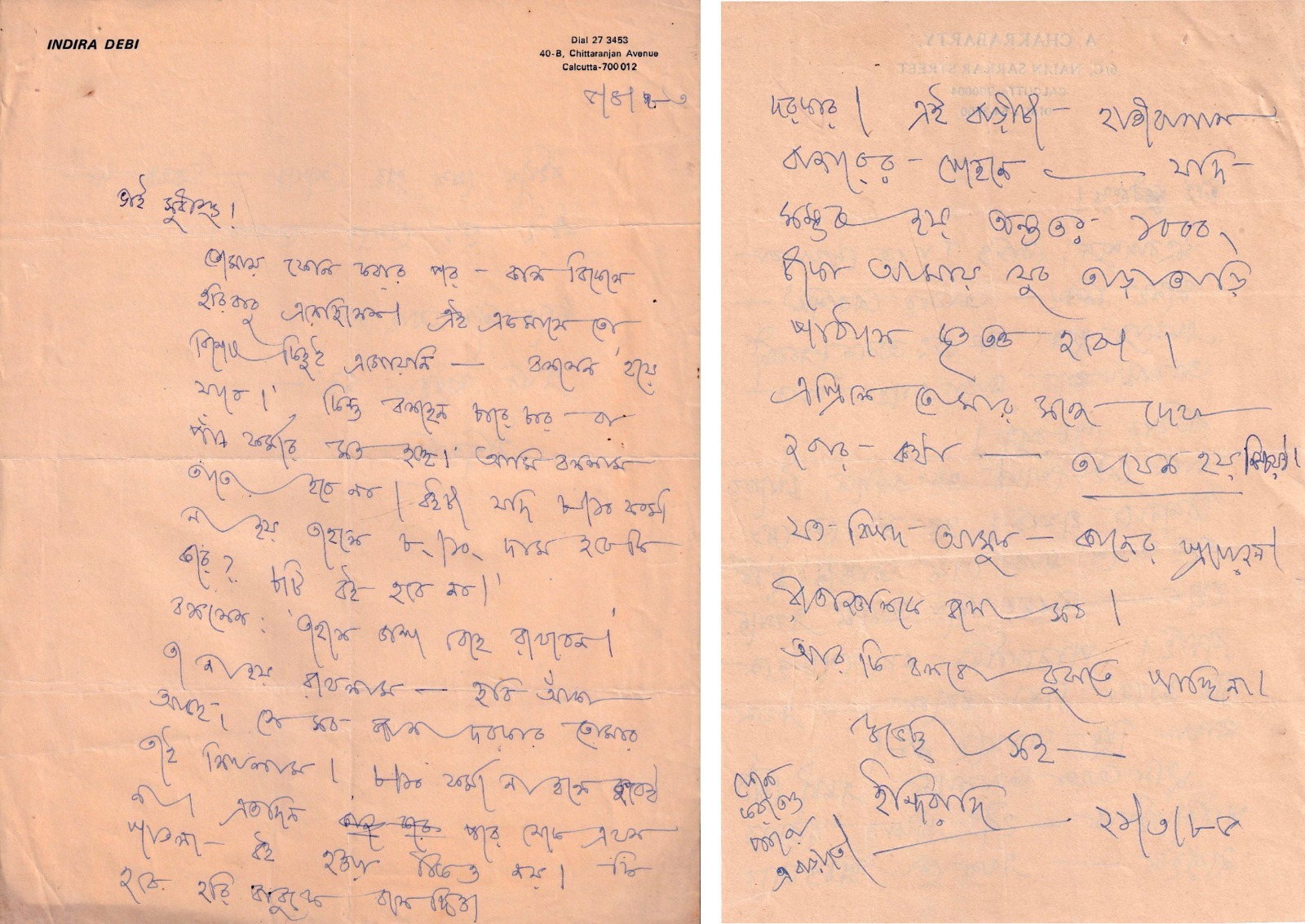

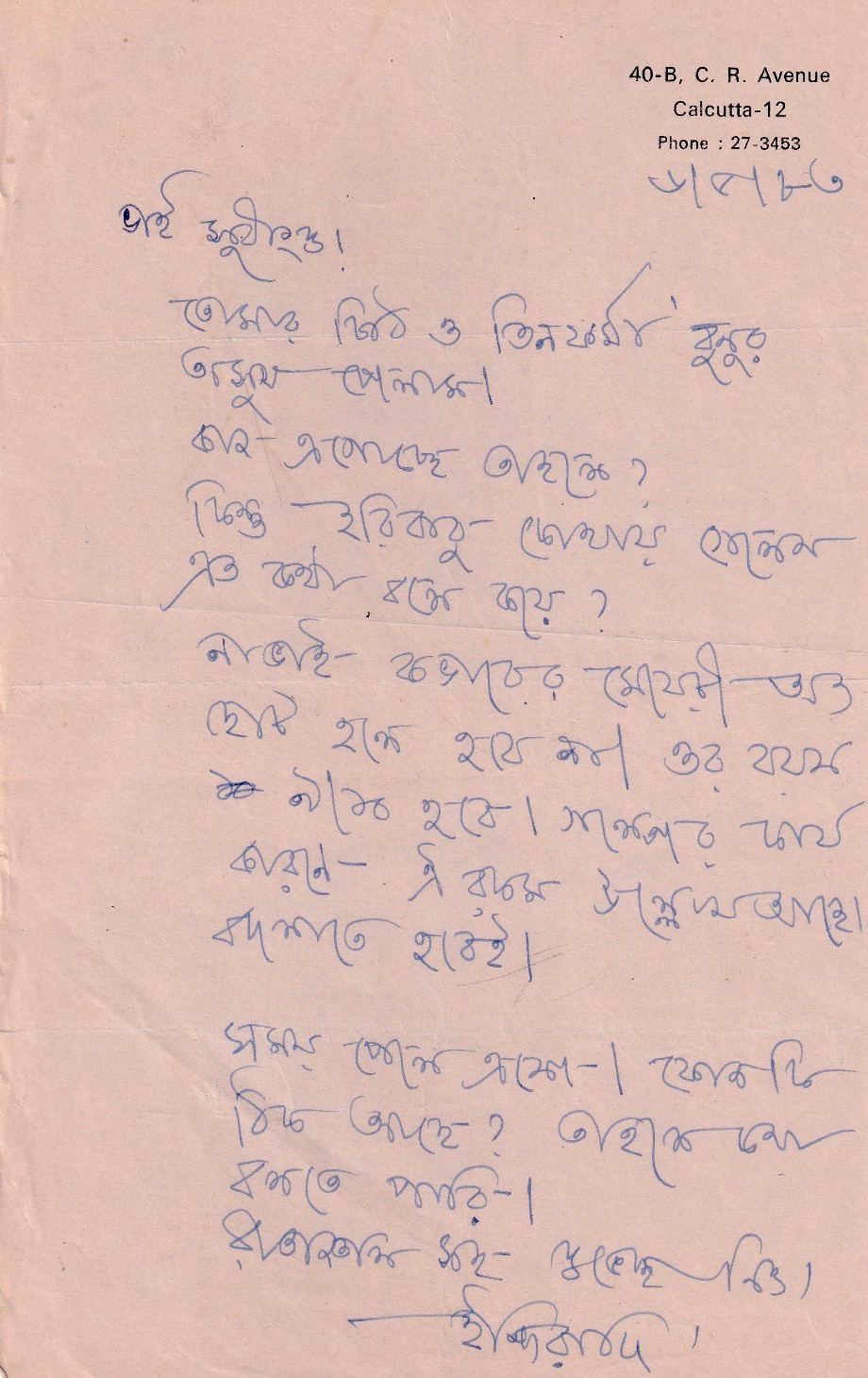

ইন্দিরাদি আমাকে অনেক চিঠি লিখেছেন। সেই ১৯৮৩ সাল থেকে শুরু। তাঁর সবচেয়ে পুরোনো যে চিঠিটা পেলাম সেটা ১৯৮৩ সালে এপ্রিল মাসের ৫ তারিখে লেখা,

‘ভাই সুধাংশু,

তোমায় ফোন করার পর কাল বিকেলে হরিবাবু এসেছিলেন। এই একমাসে তো বিশেষ কিছু এগোয়নি– বললেন হয়ে যাবে। কিন্তু বলছেন পরে চার বা পাঁচ ফর্মার মত হচ্ছে। আমি বললাম তা তো হবে না। বইটা যদি ৮/১০ ফর্মা না হয় তাহলে ৮¸ / ১০¸ দাম হবে কি করে ? … এতদিন পরে থেকে এখন পাতলা বই হওয়া ঠিকও নয়। কি হবে হরিবাবুকে বলে দিও। বইটায় যেন গ্রহ লেগেছে, অথচ কত বই-ই তো বেরচ্ছে তোমার। সকলে ভালো আছ তো ?

প্রীতি ও শুভেচ্ছা সহ–

ইন্দিরাদি।’

এখানে বলে রাখি হরিবাবু হলেন হরিপদ ঘোষ। সেসময় তিনি দে’জ পাবলিশিং-এর হয়ে বিভিন্ন লেখকের বাড়ি গিয়ে বইয়ের ব্যাপারে কথা বলতেন। কপি, প্রুফ ইত্যাদি দেওয়া-নেওয়াও করতেন। ইন্দিরাদির এই বইটির নাম ‘বুনুর অসুখ’। ইন্দিরাদি বইটি নিয়ে বেশ চিন্তায় ছিলেন বুঝতে পারছি কেননা এইসময় তাঁর সঙ্গে আমার বেশ কয়েকটি চিঠির আদান-প্রদান হয়েছে। ৬ মে, ১৯৮৩-তে আমাকে ফের লিখলেন–

‘ভাই সুধাংশু,

তোমার চিঠি ও তিনফর্মা ‘বুনুর অসুখ’ পেলাম। কাজ এগোচ্ছে তাহলে। কিন্তু হরিবাবু কোথায় গেলেন এত কথা বলে কয়ে ? না ভাই কভারের মেয়েটী [য.] অত ছোট হলে হবে না। ওর বয়স ৯/১০ হবে। গল্পের কার্য কারণে ঐ রকম উল্লেখ আছে। বদলাতে হবেই। সময় পেলে এসো ফোন কি ঠিক আছে ? তাহলে কথা বলতে পারি।

রীতাঞ্জলি সহ শুভেচ্ছা নিও।

ইন্দিরাদি’

এতদিন পরে মনে হচ্ছে ‘বুনুর অসুখ’ বইটার জন্য প্রথম যে মলাটটা তৈরি হয়েছিল সেটা ইন্দিরাদির মনঃপূত হয়নি। তাই ধীরেন শাসমলকে দিয়ে নতুন করে মলাট আঁকিয়ে বইটা ১৯৮৩-র মে মাসেই প্রকাশিত হয়। বইটি শেষ পর্যন্ত সাড়ে সাত ফর্মা হয়, দাম করেছিলাম আট টাকা। তখন কিছু কিছু বইতে ডাস্ট জ্যাকেটের বদলে ট্রান্সপারেন্ট প্লাস্টিকের জ্যাকেট দেওয়ার একটা রেওয়াজ চালু হয়েছিল। ‘বুনুর অসুখ’ও তেমন প্লাস্টিকের জ্যাকেটে মোড়া ছিল।

এর পরের বছর প্রকাশ করলাম চওড়া ডবল ক্রাউন ১/৮ সাইজে ‘পুতুল পুতুল’। তার পরের বছর ‘রাজার মুকুট’। দুটো বইয়েরই প্রচ্ছদ ও অলংকরণ করেন ধীরেন শাসমল।

১৯৮৫-র ২১ মার্চ ইন্দিরাদি ৬/সি নলিন সরকার স্ট্রিট থেকে ‘A. CHAKRABARTY’র লেটার হেডে একটি চিঠি লেখেন,

সংবাদপত্রে, রেডিও T.Vতে দেখা বা শুনেছ নিশ্চয়– আমার অবশিষ্ট– একমাত্র পুত্র ডঃ অলক চক্রবর্তী আকস্মিকভাবে মারা গেছেন গত রবিবার শেষরাত্রে। আমি সেই থেকেই ওর বাড়ীতে। উপরের ঠিকানাতে রয়েছি। ওর স্ত্রী তো দেড় বছর আগে মারা গেল আগুনে। দু’টি ছেলে– তাদের নিয়ে আমি এখানে রয়েছি। পারলৌকিক কাজ শেষ হলে কি করবো চিন্তা করবো–

এখন মাথায় কিছু আসছে না।…’

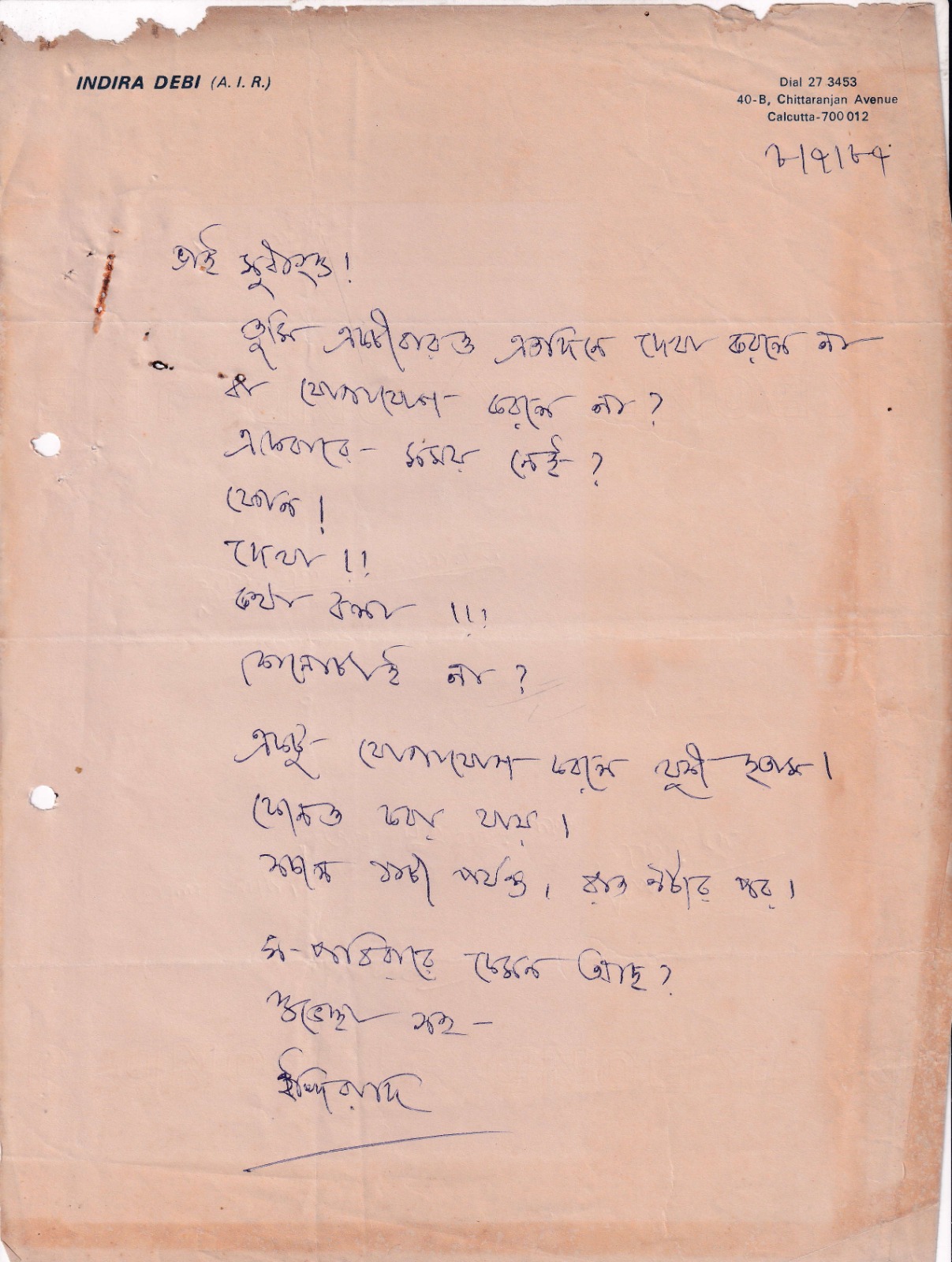

পুত্রশোকের এই ঘটনার পর ইন্দিরাদি খুব একা হয়ে পড়েছিলেন। বারবার যেতে বলতেন, তা যে কোনও বইয়ের জন্য তাও নয়। এমনিই বসে গল্প করবেন বলেও ডাকতেন। এদিকে আমিও তখন প্রকাশনা নিয়ে তুমুল ব্যস্ততার মধ্যে ছিলাম। সবসময় যে যেতে পারতাম তাও নয়। কখনো কথা দিয়েও হয়তো যেতে পারিনি। উনি কিন্তু ক্রমাগত আমাকে চিঠি লিখে গেছেন। ১৯৮৭ সালের ৮ জুলাই একটা চিঠিতে লিখছেন,

‘তুমি একটীবারও[য.] এতদিনে দেখা করলে না বা যোগাযোগ করলে না ?

একেবারে সময় নেই ?

ফোন !

দেখা !!

কথা বলা !!!

কোনোটাই না ?

একটু যোগাযোগ করলে খুশী হতাম।

ফোনও করা যায়।

সকালে ১১টা পর্যন্ত, রাত ৯টার পর।

স-পরিবার কেমন আছ ?’

এইরকম বেশ কিছু চিঠি আছে তারই কোনওটার উত্তরে আমি একটা চিঠি লিখেছিলাম। সেই চিঠির যে-খসড়াটা পেলাম তাতে লিখেছিলাম,

‘শ্রদ্ধেয়া ইন্দিরাদি,

পত্রে আমার প্রণাম নেবেন। আপনার ক্ষোভ যে কত যথার্থ– তা অস্বীকারের কোনো পথই নেই। বারবার যাব বলে যেতে পারিনি। ফোনে চেষ্টা করেও যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। অপুর পরীক্ষা চলছে। ওর পরীক্ষার পর একদিন সকালে হাজির হয়ে প্রমাণ করব– ‘দেখা করতে চাই’, কথা বলতে চাই এবং বকুনি খেতেও চাই। অপু, টুকু, বাবুর ছেলে ভালো আছে।’

তখনকার দিনে ফোন মানে সেই ঢাউস ল্যান্ডলাইন ফোন। যাতে আঙুল দিয়ে চাকা ঘুরিয়ে নম্বর ডায়াল করতে হত। আর সেসময় কলকাতার টেলিফোন পরিষেবার কথা যাঁদের মনে আছে তারা নিশ্চয়ই ভোলেননি মাঝে মাঝেই ফোন নিয়ে কেমন সংকটে পড়তে হত। তখন প্রায়ই ফোন ‘ডেড’ হয়ে যেত। খসড়ায় ৩১/৭ লেখা থাকলে সালের উল্লেখ নেই। তবে বাবুর ছেলে মুন্নার উল্লেখ আছে মানে এটি কোনো ভাবেই ১৯৮৭-এর আগে নয়, কেননা মুন্নার জন্ম ১৯৮৭ সালের ১৪ জানুয়ারি।

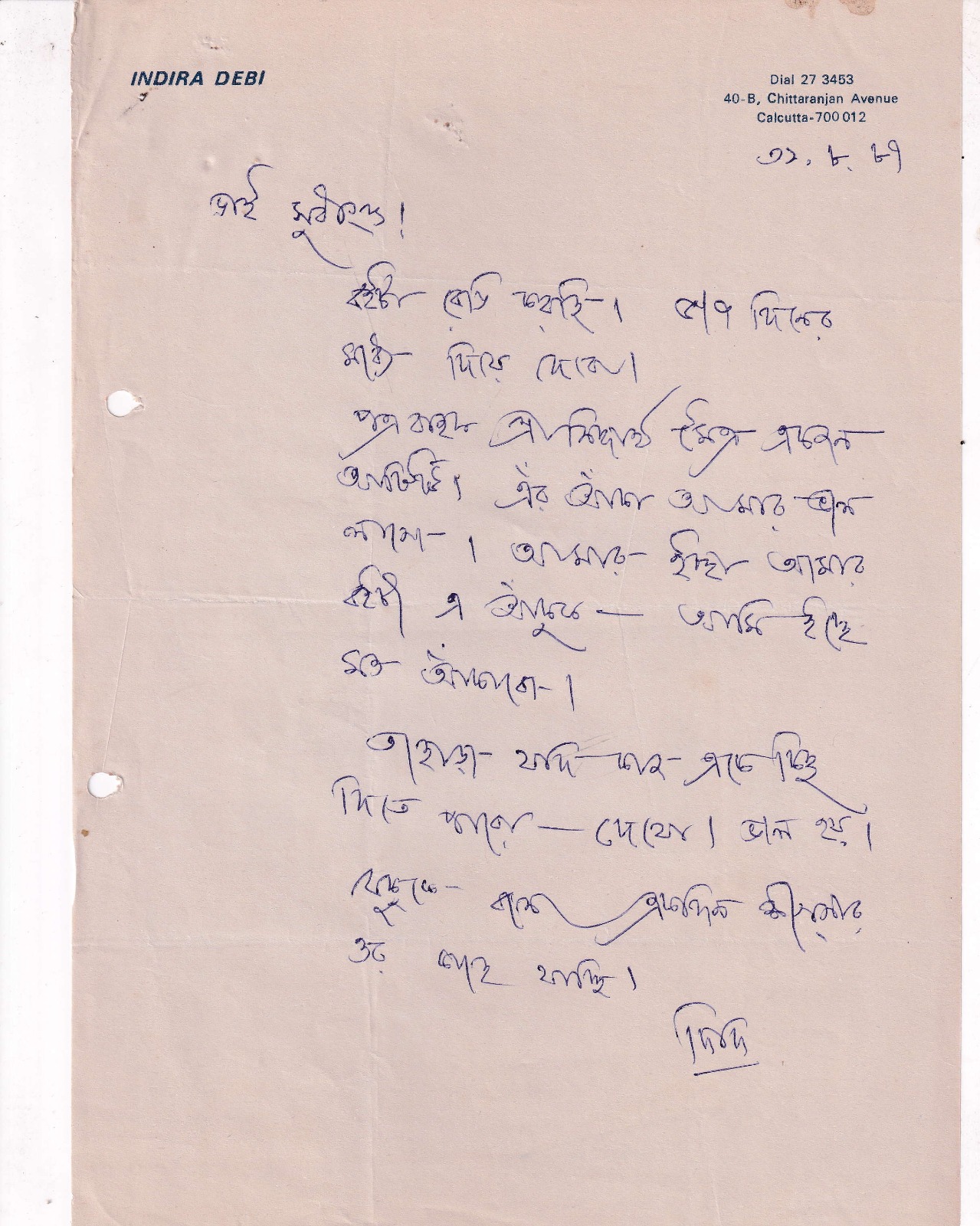

ইন্দিরাদির মোট চারটে বই আমি প্রকাশ করেছি। শেষ বইটি হল, ‘গল্প বলছি ইন্দিরাদি’। এই বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৮৮-র এপ্রিলে। প্রচ্ছদ যথারীতি ধীরেন শাসমলের, বইটি ছেপেছিলাম বিডন রো-তে নিত্যানন্দ পাঁজার মা কালী প্রেস থেকে। এই বইয়ের ভেতরের ছবি এঁকেছিলেন সিদ্ধার্থ মৈত্র। তাঁর কথা ইন্দিরাদিই বলেছিলেন। ১৯৮৭-র ৩১ অগাস্ট একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন–

‘ভাই সুধাংশু,

বইটা রেডি করছি। ৫/৭ দিনের মধ্যে দিয়ে দেবো।

পত্রবাহক শ্রীসিদ্ধার্থ মৈত্র একজন আর্টিস্ট। এঁর আঁকা আমার ভাল লাগে। আমার ইচ্ছা আমার বইটা এ আঁকুক– আমি ইচ্ছে মত আঁকাবো।

তাছাড়া যদি কাজ একে কিছু দিতে পারো– দেখো। ভাল হয়। টুকুকে বলো একদিন শীগগীর[য.] ওর কাছে যাচ্ছি।

দিদি’

সিদ্ধার্থ মৈত্র ‘গল্প বলছি ইন্দিরাদি’র কাজ করেছিলেন, কিন্তু অন্য কোনও কাজ তাঁকে দিয়ে করিয়েছিলাম কি না তা আজ আর মনে পড়ছে না।

ইন্দিরাদির কথা লিখতে-লিখতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল ‘শিশুমহল’-এ যাওয়ার জন্য অপুকে সেসময় অল ইন্ডিয়া রেডিয়ো থেকে ১৫ টাকার চেক পাঠানো হত। কিন্তু মুশকিল হল চেকে ওর ডাক নাম লেখা থাকত। ওর ভালো নামটা সেই অল্পবয়স থেকেই ডাকনামের আড়ালে প্রায় চাপা পড়ে গেছে। ছেলে ১৫ টাকার চেক পেয়েছে বলে একদিন ওকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে শেঠ সুরজমল জালান কলেজের গায়ে ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার কলেজ স্ট্রিট ব্রাঞ্চে একটা মাইনর অ্যাকাউন্ট খুলে দিয়েছিলাম। সেই পাসবুকটা হয়তো আজও খুঁজলে পাওয়া যাবে। তাতে অ্যাকাউন্ট হোল্ডারের নাম লেখা ছিল, ‘অপু দে’।

লিখন শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়

……………………………… ইতি কলেজ স্ট্রিট-এর অন্যান্য পর্ব …………………………

পর্ব ১০: ছোট্ট অপুকে দেখেই রঙিন ছবিতে ভরা টানটান গল্পের বই করার ইচ্ছে জেগেছিল

পর্ব ৯: চানঘরে গান-এ সত্যজিৎ রায়ের চিঠি থাকায় ব্যাপারটা গড়িয়েছিল কোর্ট কেস পর্যন্ত

পর্ব ৮: প্রকাশক-লেখকের কেজো সম্পর্কে বুদ্ধদেব গুহর বিশ্বাস ছিল না

পর্ব ৭: পুজো সংখ্যায় না-বেরনো উপন্যাস বই আকারে সুপারহিট

পর্ব ৬: মানবদার বিপুল অনুবাদের কাজ দেখেই শিশির দাশ তাঁর নাম দিয়েছিলেন– ‘অনুবাদেন্দ্র’

পর্ব ৫: সাতবার প্রুফ দেখার পর বুদ্ধদেব বসু রাজি হয়েছিলেন বই ছাপানোয়!

পর্ব ৪: লেখকদের বেঁচে থাকার জন্য অনেক কিছুই লিখতে হয়, প্রফুল্ল রায়কে বলেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র

পর্ব ৩: পয়লা বৈশাখের খাতায় শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় মজাচ্ছলে লিখেছিলেন, ‘সুধাংশুরা রাজা হোক’

পর্ব ২: বাংলা মাসের সাত তারিখকে বলা হত ‘গ্রন্থতিথি’, বিজ্ঞাপনেও বিখ্যাত ছিল ‘৭-ই’

পর্ব ১: সত্তরের উথাল-পাথাল রাজনৈতিক আবহাওয়ায় আমি প্রকাশনার স্বপ্ন দেখছিলাম

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved