সুনীলদার সঙ্গে আমার পরিচয় কিন্তু সাতের দশকের শুরুতেই। তখনই তিনি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান লেখক। আমি বিভিন্ন সময় ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’র দপ্তরে নানা কাজে যেতাম। বহু লেখকের সঙ্গে সেখানে পরিচয় হত। সুনীলদার সঙ্গেও সেখানেই আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল। তাঁর একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আমি সেসময়েই লক্ষ্য করেছিলাম। এমনিতে তিনি খুবই আড্ডাপ্রিয় মানুষ ছিলেন। কিন্তু যখন লেখা বাকি থাকত, তখন কেউ দেখা করতে এলে তিনি হালকা চালে দুয়েকটা কথা বললেও ডানহাতে কলম খসখস করে এগিয়ে চলত নিউজ প্রিন্টের প্যাডের কাগজে। আমিও বেশ কয়েকবার গিয়ে দেখেছি সুনীলদার ডানহাত চলছে ক্রমাগত, বাঁ-হাতে একটা জ্বলন্ত সিগারেট। টুকটাক কথা বলছেন, কিন্তু সমস্ত অভিনিবেশটা লেখাতেই।

৩০.

আগে একবার বেঙ্গল পাবলিশার্সের কথা বলতে গিয়ে শক্তি চট্টোপাধ্যায় আর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের যৌথ কাব্যগ্রন্থ ‘যুগলবন্দী’র কথা বলেছিলাম। ১৯৭২ সালে বইটি গৌতম রায়ের মলাটে বেঙ্গল পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত হয়। শক্তি-সুনীলের এটিই প্রথম যৌথ কাব্যগ্রন্থ। পরে আনন্দ পাবলিশার্স থেকে ১৯৮০ সালেও একটি যৌথ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল– ‘সুন্দর রহস্যময়’। নীরদ মজুমদারের মলাটে প্রকাশিত ‘সুন্দর রহস্যময়’-এ দুই কবির তিনটে করে মোট ছ’-টি দীর্ঘ কবিতা ছিল। বইটি তাঁরা উৎসর্গ করেছিলেন ‘কমলকুমার মজুমদারের স্মৃতির প্রতি’।

১৯৯৫ সালে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সৌজন্যে ‘যুগলবন্দী’ বইটি আমাদের প্রকাশনায় আসে। ‘যুগলবন্দী’ বইটিতে শক্তিদার ২৪টা আর সুনীলদার ২২টা কবিতা ছিল। বইয়ের দ্বিতীয় অংশটি শক্তিদার– সে-অংশের নাম ছিল ‘কবিতা কলকাতা খেলাঘরে’ আর শুরুতে সুনীলদার অংশটির নাম ছিল ‘সত্যবদ্ধ অভিমান’। দু’জনেরই এই নামে একটি করে কবিতা ‘যুগলবন্দী’-তে ছিল। সুনীলদার কবিতাটি তো খুবই জনপ্রিয়– ‘এই হাত ছুঁয়েছে নীরার মুখ/ আমি কি এ হাতে কোনো পাপ করতে পারি?’

‘যুগলবন্দী’-তে দু’জনের একটি করে আত্মজৈবনিক গদ্যও ছাপা হয়েছিল। সুনীলদা ‘কবিতার সুখ-দুঃখ’ লেখাটিতে তিনি কবিতা লেখার শুরুর দিনগুলির কথা যেমন লিখেছেন, তেমনই কবিতার চিরকালীন আবেদন নিয়েও অনেক জরুরি কথা আছে। সেই সূত্রে এসেছে সেকালের তরুণতম কবিদের কাগজ ‘কৃত্তিবাস’ পত্রিকার কথাও।

তাঁর প্রথম কবিতা ছাপা হয় ‘দেশ’ পত্রিকায়, মাত্র ১৬ বছর বয়সে, ১৯৫০ সালে। ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর বাবার নির্দেশে তিনি রোজ দুপুরে লর্ড টেনিসনের দুটো করে কবিতা অনুবাদ করতেন। কিছুদিন পরই তিনি বুঝে যান বাবা বাংলায় দুটো কবিতা দেখতে পেলেই সন্তুষ্ট হয়ে যান। তাই তাঁর মাথায় দুষ্ট সরস্বতী ভর করে। তখন তিনি তাঁর সেসময়ের ‘হৃদয়েশ্বরী’র জন্য কবিতা লিখতে শুরু করেন। বাবা খেয়াল করেননি যে ছেলে অনুবাদের পাট চুকিয়ে নিখুঁত ছন্দ-মিলে নিজেই কবিতা লিখে চলেছে। তারপরই ‘দেশ’-এ প্রথম কবিতা প্রকাশিত হওয়া। সুনীলদা লিখছেন,

“…একটি রচনা ঝোঁকের মাথায় পাঠিয়ে দিয়েছিলাম ‘দেশ’ পত্রিকায়। কবি-খ্যাতির আশায় নয়, শুনেছিলাম, কোনো লেখা ছাপা হলে সেই পত্রিকা বিনামূল্যে পাওয়া যায়। আশ্চর্যের বিষয়, সত্যিই ডাকযোগে একদিন ‘দেশ’ পত্রিকার একটি প্যাকেট পেলাম। আমার প্রথম কবিতা ছাপা হয় ১৯৫০ সালের কোনো এক মাসের ‘দেশ’ পত্রিকায়, কবিতার নাম ‘একটি চিঠি’। বন্ধুবান্ধব এবং সেই কিশোরী আমায় বলেছিল দেখেছ, ‘দেশ’-এ একজন একটা কবিতা লিখেছে। ঠিক তোমার সঙ্গে নাম মিলে গেছে। আমিই যে ওটা লিখতে পারি কেউ কল্পনাও করেনি, আমিও বলিনি।”

এরকমই ছিলেন সুনীলদা। এত বড় লেখক কিন্তু নিজের লেখা নিয়ে বিরাট কোনও দাবি তাঁর মুখে কেউ কখনও শোনেনি।

সুনীলদার সঙ্গে আমার পরিচয় কিন্তু সাতের দশকের শুরুতেই। তখনই তিনি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান লেখক। আমি বিভিন্ন সময় ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’র দপ্তরে নানা কাজে যেতাম। বহু লেখকের সঙ্গে সেখানে পরিচয় হত। সুনীলদার সঙ্গেও আনন্দবাজার দপ্তরেই আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল। তাঁর একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আমি সেসময়েই লক্ষ্য করেছিলাম। এমনিতে তিনি খুবই আড্ডাপ্রিয় মানুষ ছিলেন। কিন্তু যখন লেখা বাকি থাকত, তখন কেউ দেখা করতে এলে তিনি হালকা চালে দুয়েকটা কথা বললেও ডান হাতে কলম খসখস করে এগিয়ে চলত নিউজ প্রিন্টের প্যাডের কাগজে। আমিও বেশ কয়েকবার গিয়ে দেখেছি সুনীলদার ডান হাত চলছে ক্রমাগত, বাঁ-হাতে একটা জ্বলন্ত সিগারেট। টুকটাক কথা বলছেন, কিন্তু সমস্ত অভিনিবেশটা লেখাতেই। ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’তে তখন সন্তোষকুমার ঘোষ ছিলেন অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। আমি প্রথম বছরেই সন্তোষদার ‘সোজাসুজি’ বইটি ছেপেছিলাম। পরের বছর ছেপেছিলাম ‘শেষ নমস্কার শ্রীচরণেষু মা-কে’।

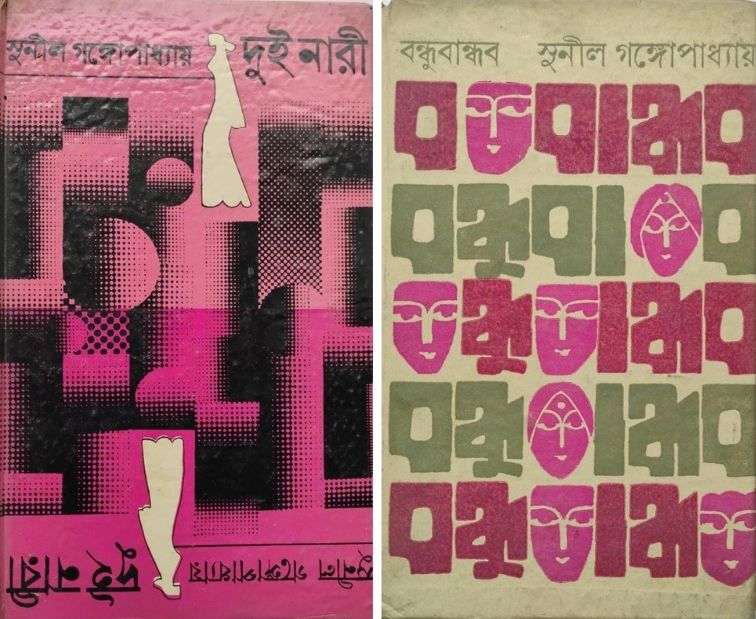

সন্তোষদার বই ছাপার সূত্রেই হয়তো সুনীলদা আমাকে ১৯৭১ সাল থেকেই একের পর এক বই দিয়ে গেছেন। ১৯৭১ সালে আমি তাঁর দু’টি উপন্যাস প্রকাশ করেছিলাম। সে-বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে বেরোয় ‘গভীর গোপন’ আর অক্টোবরে ‘কেন্দ্রবিন্দু’। দুটি বইয়েরই মলাট করে দিয়েছিলেন পূর্ণেন্দুদা (পূর্ণেন্দু পত্রী)। ‘গভীর গোপন’ বইটি তিনি উৎসর্গ করেছিলেন ডলি ও ফণিভূষণ আচার্যকে। ফণিভূষণ আচার্য ‘কৃত্তিবাস’ পত্রিকায় সুনীলদার সহযাত্রী ছিলেন। ‘কেন্দ্রবিন্দু’ বইটি তিনি উৎসর্গ করেছিলেন কবি সুনীল বসুকে। পরের বছর আমি আবার সুনীলদার দু’টি বই প্রকাশ করি– ‘ব্যক্তিগত’ আর ‘দর্পণে কার মুখ’। প্রথম বইটি ‘রীণা ও সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়কে’ এবং দ্বিতীয়টি ‘মীনাক্ষী এবং শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে’।

এই কথাগুলো উল্লেখ করলাম, কেননা এখন দেখছি সুনীলদা সেসময় তাঁর নিকট কবি-লেখকদের পর-পর বই উৎসর্গ করে গেছেন। ক্রমশ আরও তিনটি উপন্যাস প্রকাশের পর ১৯৭৯ সালে দে’জ পাবলিশিং থেকে পুনর্মুদ্রিত হল সুনীলদার ‘মেঘ বৃষ্টি আলো’। গৌতম রায় বইটির সুন্দর একটা মলাট তৈরি করে দিয়েছিলেন। ‘মেঘ বৃষ্টি আলো’র পরিচিতিতে লেখা হয়েছিল– ‘অনেক সময়ই মনে হয়, বুঝিবা পৃথিবীতে ভালোবাসার মৃত্যু ঘটে গেছে। ভালোবাসাহীনতার অসুখে ভুগছে মানুষ। অবশ্যই এটা দৃষ্টি-বিভ্রম। এই উপন্যাস প্রেম ও ভালোবাসার পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাহিনী। কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণেই একটা নিদারুণ আঘাত পেয়ে ভালোবাসায় বিশ্বাস হারিয়েছিল অনুরাধা। আর জয়শ্রীর কাছে ভালোবাসার অর্থ ছিল রূপের স্তুতি ও যৌবনের বিলাস। আর শান্তনু ভেবেছিল ভালোবাসার সার্থকতা ছাড়া জীবন অর্থহীন। তিনজনেরই বারবার ভুল হয়ে যায়। অনেক ভুল বোঝাবুঝি ও ভুল ভাঙার জন্যই ভালোবাসার রহস্য এখনও অম্লান।’

পরপর দশটা উপন্যাস প্রকাশ করার পর ১৯৮৪ সালে সুনীলদা আমাকে একটা অন্যরকম বই পুনর্মুদ্রণের জন্য দিলেন– ‘বরণীয় মানুষ : স্মরণীয় বিচার’। ‘লেখকের কথা’য় তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন বইটির বিষয়বস্তু–

‘যে-কজন আসামির জীবন ও বিচারকাহিনি এখানে লেখা হয়েছে, তাঁরা সকলেই মানব-সমাজের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। শিল্প-সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যাঁরা নতুন চিন্তার প্রবর্তক তাঁদের অনেককেই সমকালের বিচারে লাঞ্ছিত হতে হয়। যাঁদের চিন্তা বা কীর্তির জন্য মানব সভ্যতা অনেকখানি এগিয়ে যায়, জীবিতকালে তাঁদেরই কারুর ভাগ্যে জোটে তিরস্কার, কারাবাস এমনকী মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত।

‘এই সব অসমসাহসী ও মহান মানুষের জীবন বারবার প্রমাণ করে দিয়ে যায় যে মানুষের আবিষ্কারের কোনো সীমা নেই। হৃদয় ও বহির্জগতে মানুষ চিরকালের অভিযাত্রী। যে-কোনো প্রকারে মানুষের চিন্তার স্বাধীনতায় বাধা দিলে সমগ্রভাবে মনুষ্য সমাজেরই ক্ষতি হতে পারে। অতীতের এইসব কাহিনি হয়তো আমাদের ভবিষ্যতের পথ চেনাতে সাহায্য করতে পারে।’

‘বরণীয় মানুষ : স্মরণীয় বিচার’ বইটিতে আলোচনা করা হয়েছে– সক্রেটিস, যিশু খ্রিস্ট, দান্তে, জোন অফ আর্ক, ক্রিস্টোফার কলম্বাস, জিওর্দানো ব্রুনো, গালিলিও, ওয়াল্টার র্যালে, দস্তয়েভস্কি, লর্ড বায়রন, পল গঁগ্যা এবং অস্কার ওয়াইল্ডের কথা। আমার কেমন যেন মনে হয় ‘বরণীয় মানুষ : স্মরণীয় বিচার’ সুনীলদার ‘অন্য দেশের কবিতা’ বইটির পরিপূরক।

এমনিতেই তিনি ছিলেন বিপুল পড়ুয়া মানুষ। বাংলা সাহিত্যে এমন বই সম্ভবত ছিল না, যা তিনি পড়েননি। তাঁর নিজের কথায়, ‘অন্য অনেকের তুলনায় আমি বাংলা বই পড়েছি অনেক বেশি, বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শরৎ থেকে শুরু করে পাঁচকড়ি-দীনেন্দ্রকুমার-হেমেন্দ্রকুমার তো বটেই– এ ছাড়াও যাবতীয় পাঠ্য, অপাঠ্য, নিষিদ্ধ বাংলা বই পড়ায় আমার ছিল দারুণ উৎসাহ! এ ব্যাপারে আমার বাবার নিষেধ সত্ত্বেও প্রেরণা পেয়েছি মায়ের কাছ থেকে।’

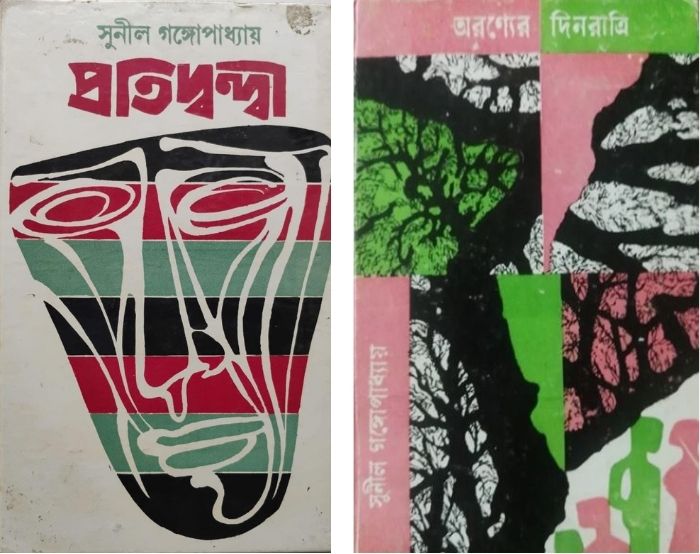

পল এঙ্গেলের ব্যবস্থাপনায় কলকাতা ছেড়ে ১৯৬৩ সালে আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বছরের বৃত্তি নিয়ে আন্তর্জাতিক লেখক কর্মশালায় যাওয়াটা সুনীলদার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয় বলেই আমার বিশ্বাস। এই এক বছরে দুনিয়ার সমকালীন সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর একটা মানসিক নৈকট্য তৈরি হয়, বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় আরও নিবিড় হয়। যদিও সেসময় তাঁর আইওয়া যাওয়াটা পারিবারিক কারণে যেমন কঠিন ছিল, তেমনই সে-দেশ থেকে ফিরে আসাটাও সহজ কথা ছিল না। কেননা বাংলা ভাষার টানে দেশে ফিরলেও কর্মহীন যুবকের টিকে থাকার যন্ত্রণা তাঁকে ভোগ করতে হয়েছে। এই সময়েই তিনি জীবিকার প্রয়োজনে তিন-তিনটি ছদ্মনামে লিখতে শুরু করেন– সনাতন পাঠক, নীললোহিত এবং নীল উপাধ্যায়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ‘দেশ’, ‘আনন্দবাজার’ ইত্যাদি পত্রিকায় গদ্য লিখতেও শুরু করেন। তবে ১৯৬৬ সালে ‘দেশ’ পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘আত্মপ্রকাশ’ বেরোনোর পর আর তাঁকে পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। ওই বছরেই সনাতন পাঠক ছদ্মনামে ‘দেশ’ পত্রিকায় ধারাবাহিক লেখা শুরু হয়। এরপর তাঁর লেখা ‘অরণ্যের দিনরাত্রি’ এবং ‘প্রতিদ্বন্দ্বী’ উপন্যাস দু’টি নিয়ে সত্যজিৎ রায়-নির্মিত সিনেমা মুক্তি পেল ১৯৭০ সালে।

১৯৭০ থেকেই তিনি ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’য় কাজ করেছেন। পরে তাঁর ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’ থেকে ‘দেশ’ পত্রিকায় আসা নিয়ে সুনীলদা একটি নিবন্ধে লিখেছেন–

“দেশ’ পত্রিকায় আমার যোগদানের একটি ছোট্ট ইতিহাস আছে। আমি ‘দেশ’ পত্রিকার পাঠক থেকে লেখক হয়ে গেছি। এমনকী কবিতা বিভাগটি দেখাশুনো করছি। কিন্তু আমার চাকুরিক্ষেত্র ছিল আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগ। তখন আনন্দবাজারের সর্বেসর্বা সন্তোষকুমার ঘোষ। আনন্দবাজার সংস্থার সম্প্রসারণের জন্য এঁর ভূমিকা অবিস্মরণীয়। এক সময় তিনি পরিকল্পনা করলেন, এই সংস্থা থেকে একটি সাহিত্য মাসিকও প্রকাশিত হবে, তার নাম তিনিই দিলেন, ‘সানন্দা’। সে পত্রিকার প্রস্তুতি চলল। সন্তোষকুমার ঠিক করলেন, আমাকে আনন্দবাজার থেকে সরিয়ে এই নতুন পত্রিকায় স্থাপন করা হবে। সন্তোষকুমারই নেতা-সম্পাদক, আমি তাঁর উপ-সহায়ক। সাগরময় ঘোষের সঙ্গে সন্তোষকুমার ঘোষের মৌখিক সুসম্পর্ক থাকলেও ভেতরে ভেতরে যে একটা ঠান্ডা যুদ্ধ চালু ছিল তা আমরা জানতাম। আমি সন্তোষকুমারের সঙ্গে কাজ শুরু করে দিয়েছি। পত্রিকার লে-আউটও হয়ে গেছে। এই সময় একদিন সাগরদা আমাকে ডেকে সরাসরি প্রশ্ন করলেন, তুমি ওই নতুন কাগজটায় যোগ দিচ্ছ?

‘এই প্রশ্নের মধ্যেই প্রোজ্জ্বল তাঁর অভিপ্রায়। সত্যি কথাটাই জানালাম, আমাকে ‘সানন্দা’র সঙ্গে যোগ দিতে হচ্ছে। সাগরদা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, আমি অশোকবাবুকে বলে তোমাকে ‘দেশ’ পত্রিকায় আনিয়ে নিচ্ছি, তুমি আমার সহকারী হবে! তখন আমাকে উপলক্ষ্য করে সন্তোষকুমার ও সাগরময়ের মধ্যে ছোটোখাটো একটি সংঘর্ষই ঘটে গেল। ‘দেশ’ পত্রিকার প্রতিই আমার পক্ষপাতিত্ব জেনে সন্তোষকুমার অভিমান ভরে আমার সঙ্গে কথা বন্ধ করে দেন ও নতুন পত্রিকার পরিকল্পনাও মুলতুবি রাখেন। আমি অবশ্য পরে সন্তোষকুমারের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছি এবং ‘সানন্দা’ পত্রিকাও অন্য রূপ নিয়ে বেরিয়েছে।’

সুনীলদার সঙ্গে আমার যখন প্রথম আলাপ হল তখন তিনি থাকতেন ঢাকুরিয়া ব্রিজের পাশে, গোলপার্ক থেকে গেলে রাস্তার ডান হাতে একটা ফ্ল্যাটবাড়িতে। আমি ওই বাড়িতে অনেকবার গিয়েছি। পরে তিনি আসেন একডালিয়ায় ‘পারিজাত’ আবাসনে। তাঁদের ‘পারিজাত’ আবাসনের ফ্ল্যাটেও আমি অনেকবারই গিয়েছি। রোববার গেলে সেখানে বেশ জমাটি আড্ডা এবং খাওয়া-দাওয়া হত। স্বাতী বউদিও সুনীলদার মতোই আমার প্রতি বিশেষ স্নেহপরায়ণ ছিলেন। তাঁদের একমাত্র ছেলে দীর্ঘদিন মার্কিন দেশে প্রবাসী। সে যখন কলকাতায় থাকত তখন তাকেও দেখেছি বেশ কয়েকবার। তাঁদের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া ছিল একটা বিশেষ ব্যাপার। সে-বাড়িতেই আমি প্রথম বগারির মাংস খেয়েছি। বগারি হল চড়ুইয়ের আকারের ছোট্ট একটি পাখি। তার মাংস অতীব সুস্বাদু। আজকাল সম্ভবত বগারি বিক্রি নিষিদ্ধ। কিন্তু তখন সুনীলদার বাড়িতে বেশ কয়েকবার আমি ওই মাংস খেয়েছি। তাছাড়া ইলিশ মাছের প্রতিও তাঁর খুবই দুর্বলতা ছিল। পরের দিকে সুনীলদা বন্ধুদের নিয়ে ‘বুধসন্ধ্যা’ নামে একটি আড্ডা চালু করলে আমি সেখানে দুয়েকবার গিয়েছি। আর কলকাতা বইমেলা, পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থমেলায় তাঁর উপস্থিতি ছিল বিশেষ আকর্ষণের মতো। ময়দানে কলকাতা বইমেলায় তিনি আমাদের স্টলে বহুবার এসেছেন। এমনিতে আমাদের ১৩ নম্বর বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিটের দোকানেও তাঁর আসা-যাওয়া ছিল। পয়লা বৈশাখেও এসেছেন বহুবার।

আমার মনে পড়ছে সুনীলদাকে নিয়ে একাধিক জেলা বইমেলা যাওয়ার স্মৃতিও। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বইমেলা উদ্বোধন করুন– জেলার বইমেলা কমিটিগুলো অনেক সময়ই এমনটা চাইতেন। একবার বর্ধমান বইমেলাতে তাঁকে উদ্বোধক হিসেবে নিয়ে গিয়েছি। বিভিন্ন সময়ে নানা জায়গায় তাঁর সঙ্গে গিয়েছি আমি, সবসময়েই খেয়াল করেছি বড় লেখক-সুলভ দূরত্ব নিয়ে তিনি বাঁচতেন না। বরং জীবনকে সম্পূর্ণ উপভোগ করাই ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য।

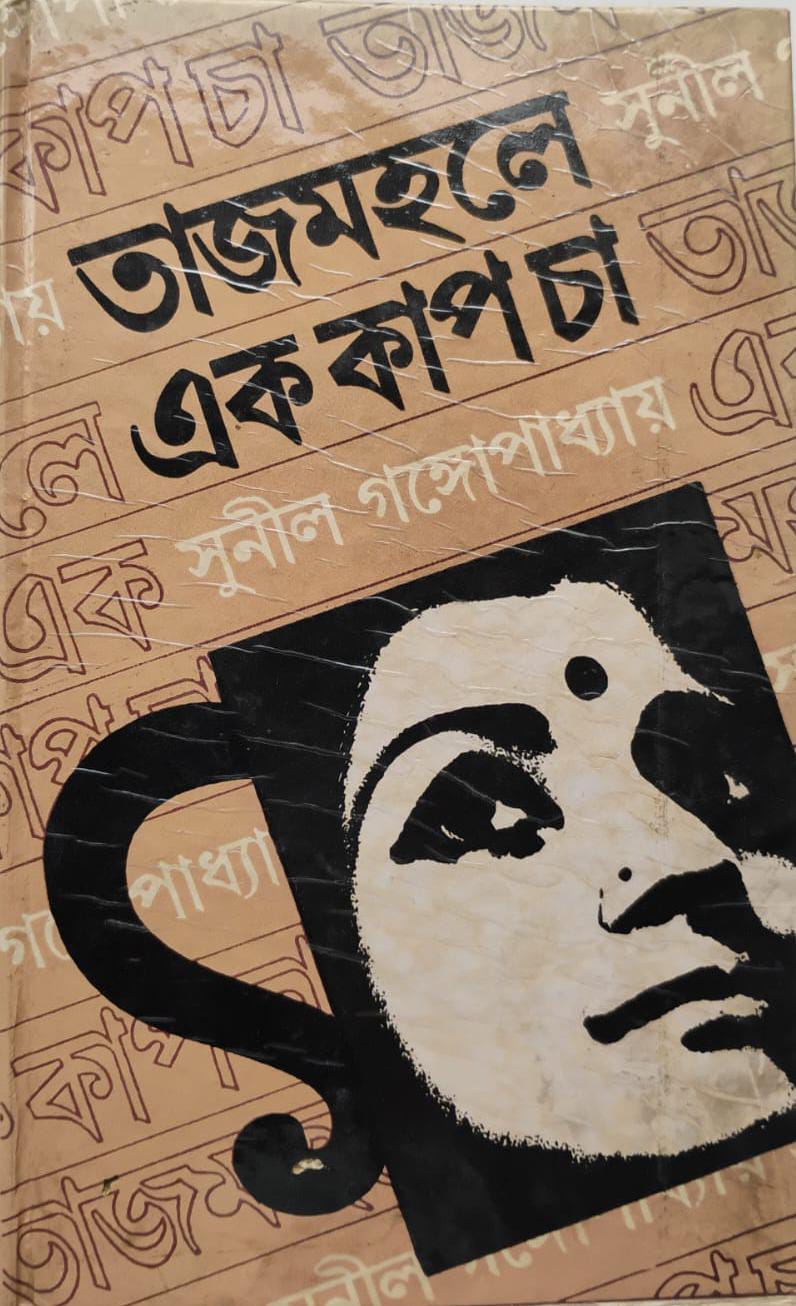

সুনীলদার প্রথম যে গল্পের বইটি আমি প্রকাশ করি সেটি হল ‘তাজমহলে এক কাপ চা’। ১৯৮৬ সালের সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত বইটিতে মোট ১৫টি গল্প আছে। ‘তাজমহলে এক কাপ চা’ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজকে উৎসর্গ করা।

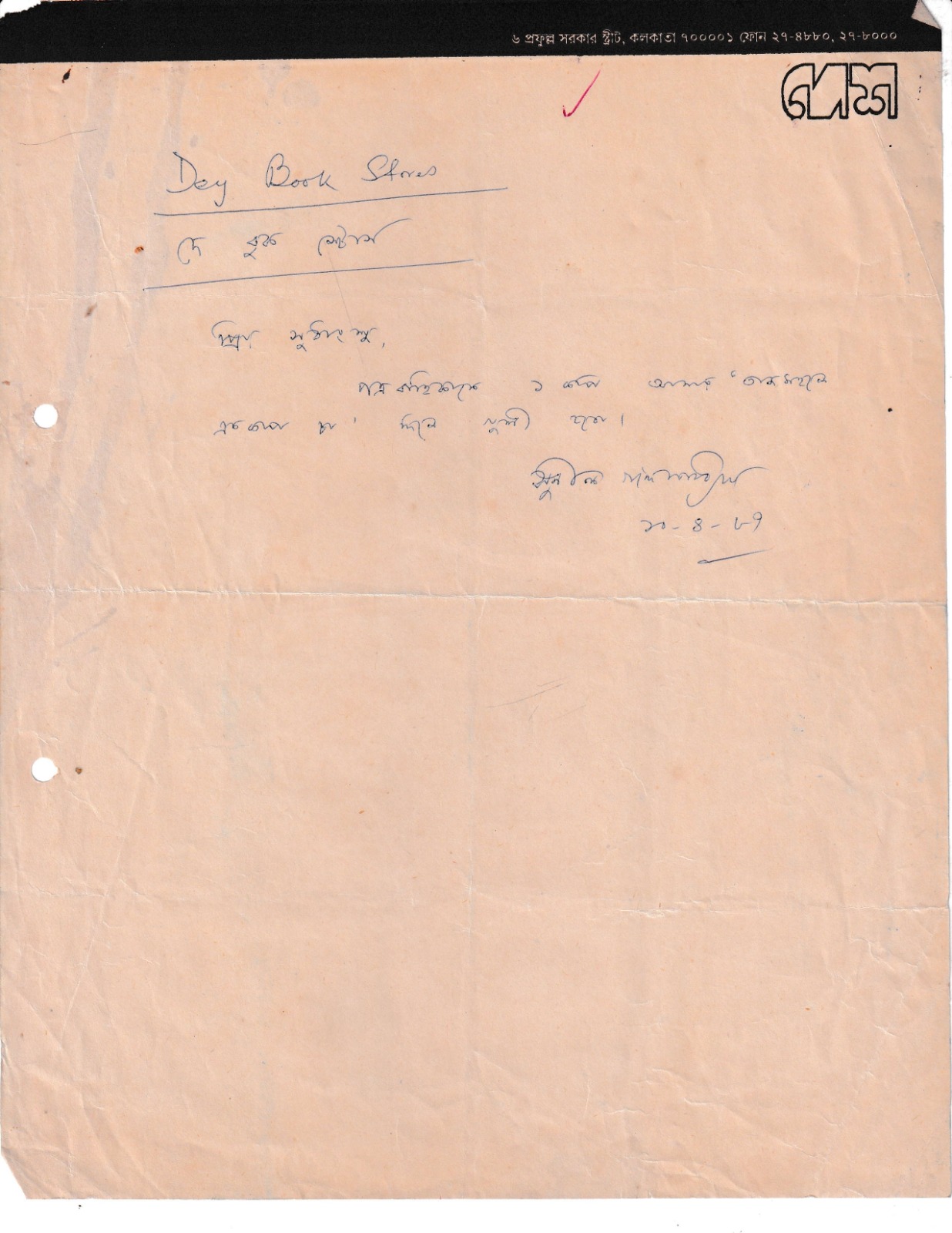

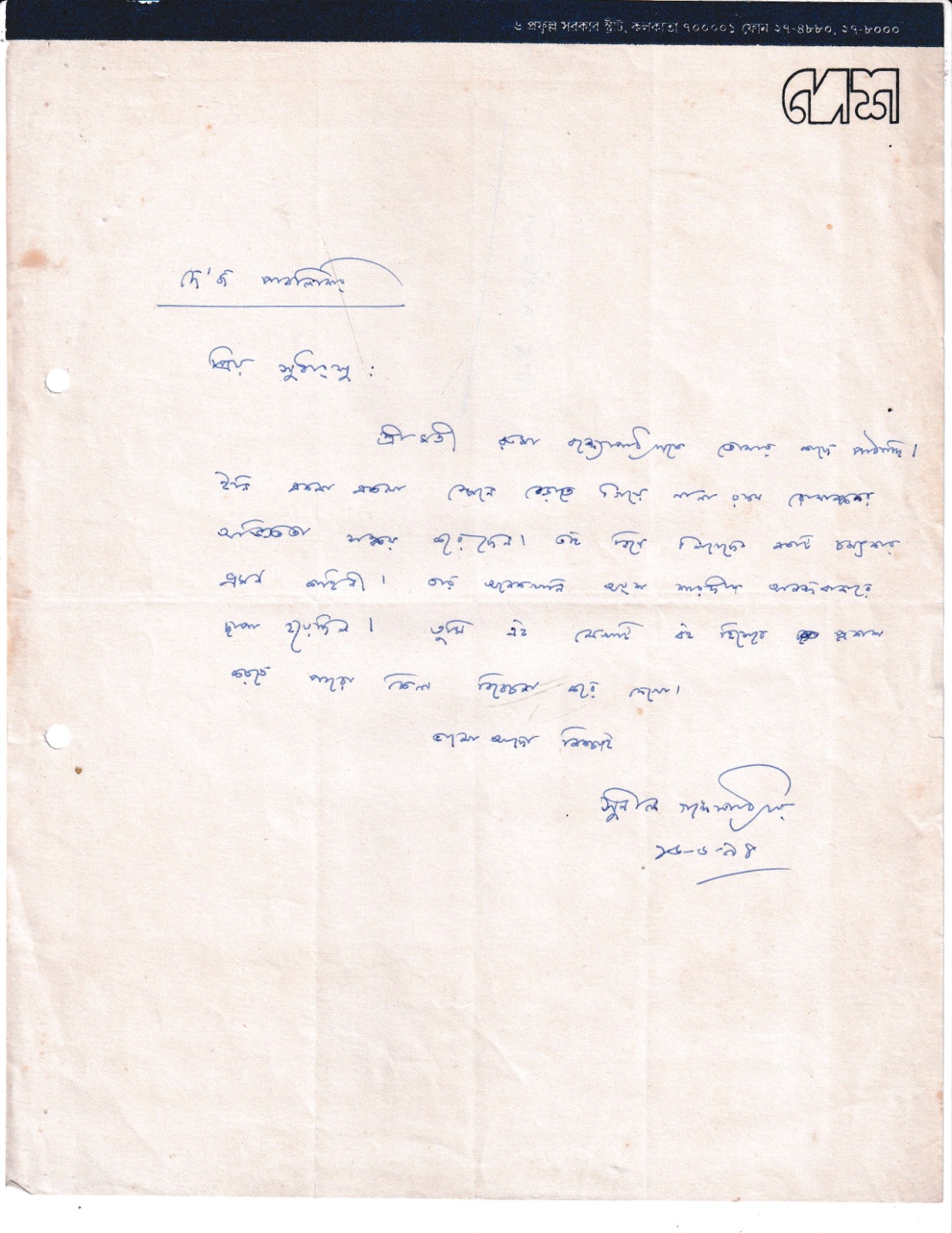

আমার সংগ্রহে সুনীলদার সামান্য যে-কয়েকটি চিঠি আছে সেগুলি সবই এই বইটা প্রকাশের পর লেখা। ‘দেশ’ পত্রিকার প্যাডে ১০.৪.১৯৮৭-র চিঠিতে তিনি জানিয়েছেন, “পত্রবাহিকাকে ১ কপি আমার ‘তাজমহলে এক কাপ চা’ দিলে খুশী হবো”।

এর ঠিক দশ দিন পরে ফের লিখলেন, ‘পত্রবাহককে আমার নিম্নলিখিত বইগুলো দিলে খুশী হবো। ১. তাজমহলে এক কাপ চা, ২. ব্যক্তিগত, ৩. কেন্দ্রবিন্দু, ৪. দর্পণে কার মুখ, ৫. দুই নারী’।

এখন আর ওই পত্রবাহিকা বা পত্রবাহককে মনে নেই। তবে ১১ জুন ১৯৮৭ সালে একটি চিঠিতে দেখছি সুনীলদা লিখছেন–

‘প্রিয় সুধাংশু,

শ্রীমতী কৃষ্ণা বসু একজন খাতনাম্নী কবি এবং অধ্যাপিকা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর গবেষণা করে ডক্টরেট পেয়েছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর বাংলায় কোনো পূর্ণাঙ্গ আলোচনার বই নেই। তোমরা তো এই রকম কিছু কিছু বই ছাপো, এই পাণ্ডুলিপিটি বিবেচনা করে দেখতে পারো। লেখাটি আমি পড়েছি, আমার বিশেষ ভালো লেগেছে।

প্রীতি জানাই…’

যে-কোনও কারণেই হোক সেসময় কৃষ্ণা বসুর বইটি করে উঠতে পারিনি। তবে তার বছর তিনেকের মধ্যেই ১৯৯০ সালের ফেব্রুয়ারিতে আমি যুগান্তর চক্রবর্তী সম্পাদিত ‘অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়: ডায়েরি ও চিঠিপত্র’ বইটির পুনর্মুদ্রণ করি। অরুণা প্রকাশনী থেকে পূর্ণেন্দুদার মলাটে ১৯৭৬ সালে এই বইটি প্রথম ছেপেছিলেন বিকাশদা (বিকাশ বাগচী)। কৃষ্ণাদির ওই বইটি না করতে পারলেও ২০০৩ সালে তাঁর ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’ দে’জ পাবলিশিং থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

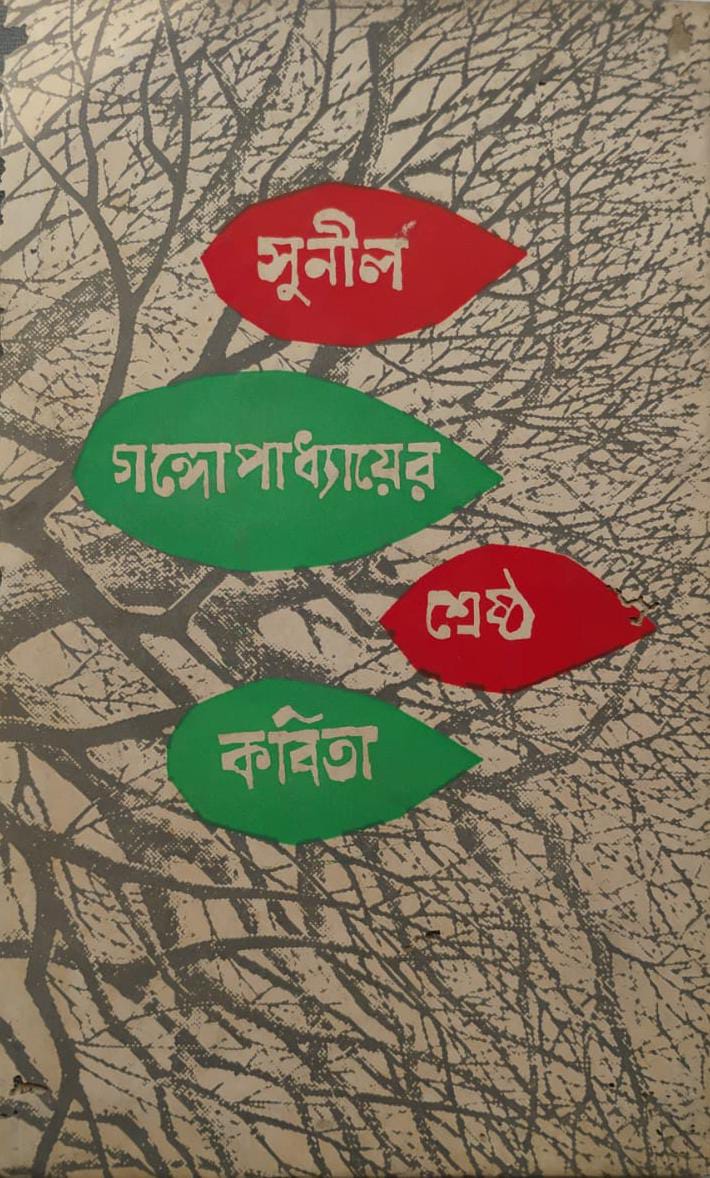

প্রসঙ্গত বলে রাখি, শঙ্খদা (শঙ্খ ঘোষ) দীর্ঘ সময় আমাদের ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’ সিরিজটি দেখে দিলেও একসময় তিনি চাইছিলেন এবার অন্য কেউ শ্রেষ্ঠ কবিতার হাল ধরুন। আমি সেসময় সুনীলদাকে অনুরোধ করায় তিনি দীর্ঘদিন আমাদের শ্রেষ্ঠ কবিতা সিরিজে কোন কবির বই কীভাবে বেরোবে সে-বিষয়ে অভিভাবকের মতো পরামর্শ দিতেন। প্রায় তিন দশক তিনি ‘দেশ’ পত্রিকার কবিতার পাতার সম্পাদক ছিলেন। তাই নতুন সময়ের কবিতা সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল। শঙ্খদার পরে সুনীলদা ছাড়া আর কারোর হাতে আমি শ্রেষ্ঠ কবিতা সিরিজের দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারতাম না। সুনীলদা আমাদের শ্রেষ্ঠ কবিতা সিরিজটি দেখভাল করলেও তাঁর নতুন কবিতার বই আমরা পাইনি। সাধারণত আনন্দ পাবলিশার্স থেকেই তাঁর কবিতার বই প্রকাশিত হত। তবে ১৯৭৮ সালে তাঁর নিজের ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’ বইটি আমি পুনর্মুদ্রণ করি। যতদূর মনে পড়ছে এই বইটি ‘ভারবি’ থেকেই প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। তবে আমাদের প্রকাশনার এই বইটি আজও পাঠকের অত্যন্ত প্রিয়। ২০২২ সাল পর্যন্ত বইটি ৩৪বার ছাপা হয়েছে।

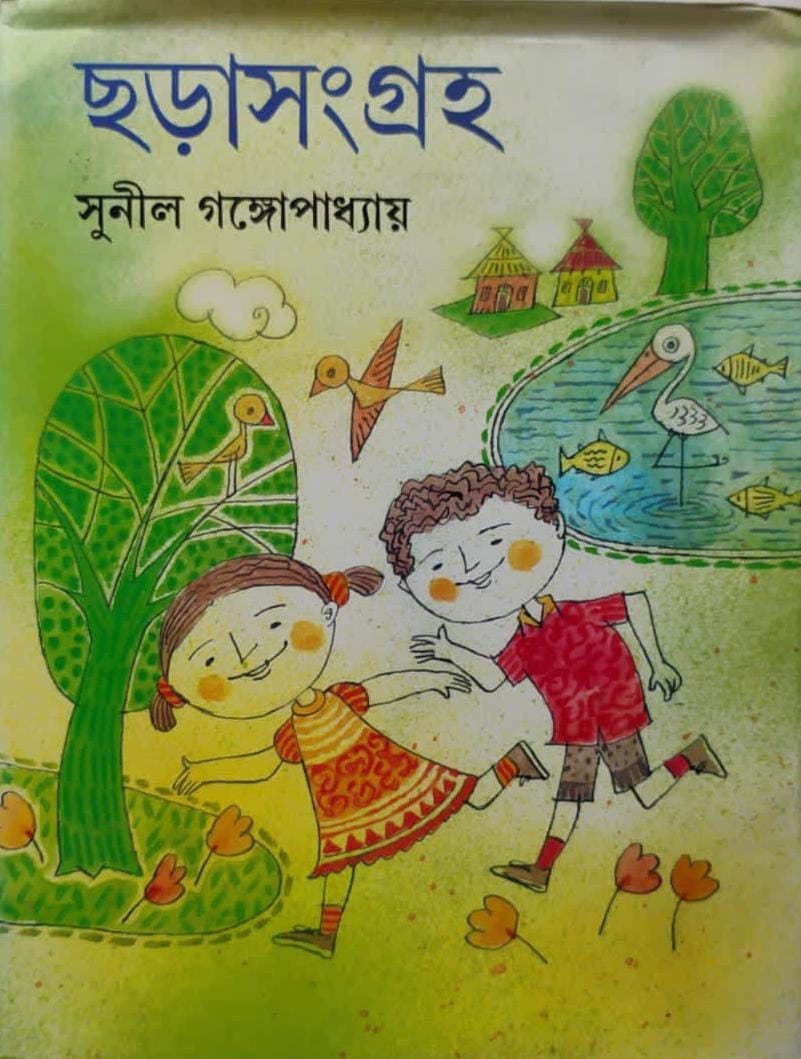

সুনীলদা সারাজীবনে অজস্র গদ্য-গল্প-উপন্যাস লিখলেও কবিতা তাঁর কাছে ছিল সবচেয়ে স্পর্শকাতর জায়গা। তাই হয়তো তাঁর ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’ তিনি উৎসর্গ করেছিলেন স্বাতী বউদিকেই। এর অনেক পরে, ২০১২ সালে সুনীলদার ‘ছড়াসমগ্র’ বইটি দে’জ পাবলিশিং থেকে প্রকাশিত হয়। এছাড়া আমরা তাঁর কোনও কবিতা-বই প্রকাশ করিনি।

১৯৯০ সালে সুব্রত চৌধুরীর মলাটে সুনীলদার ‘শ্রেষ্ঠ গল্প’ দে’জ পাবলিশিং থেকে পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত চেহারায় প্রকাশিত হয়। মোট ২০টি গল্প নিয়ে তৈরি বইটি তিনি উৎসর্গ করেছিলেন ‘ধরিত্রী ও সমরেশ বসু’-কে।

আবার, বাঙালি পাঠকের অত্যন্ত প্রিয় ‘নীললোহিত’ ছদ্মনামে তাঁর লেখা উপন্যাসগুলি নিয়ে ১৯৯৭ সাল থেকে ২০০০ সালের মধ্যে ৮টি খণ্ডে দে’জ পাবলিশিং থেকে ‘নীললোহিত-সমগ্র’ প্রকাশিত হয়েছে। বাউন্ডুলে যুবক নীললোহিতের পায়ের তলায় সর্ষে। তার বয়স চিরকাল একই জায়গায় স্থির। ২৭ বছর বয়স আর পেরোয়নি। চাকরি সে করে না, চাকরি খোঁজেও না। দেশে, বিদেশেও অদ্ভুত সব জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। নীললোহিতের বইয়ের পরিচিতিতে লেখা থাকে– ‘সে মিথ্যে বলে বটে , কিন্তু সেগুলো সাদা মিথ্যে, একবারেই কালো মিথ্যে নয়। বহু মানুষের সঙ্গে সে মেশে, কিন্তু নিজে মিশে যায় ভিড়ের মধ্যে, তাকে চেনা যায় না। কখনও কখনও তার সঙ্গে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের দেখা হয়ে যায়।’ বিশেষ করে কমবয়সি পাঠক-পাঠিকা চিরপ্রেমিক নীলুর হৃদ্স্পন্দন টের পায়।

১৬ জুন ১৯৯৪ সালে সুনীলদার লেখা আরেকটি চিঠি পাচ্ছি–

‘…শ্রীমতী রুমা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তোমার কাছে পাঠাচ্ছি। ইনি একলা একলা স্পেনে বেড়াতে গিয়ে নানারকম রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। তাই নিয়ে লিখেছেন একটি চমৎকার ভ্রমণ কাহিনী। তার অনেকখানি অংশ শারদীয় আনন্দবাজারে ছাপা হয়েছিল। তুমি এই লেখাটি বই হিসেবে প্রকাশ করতে পারো কিনা বিবেচনা করে দেখো।’

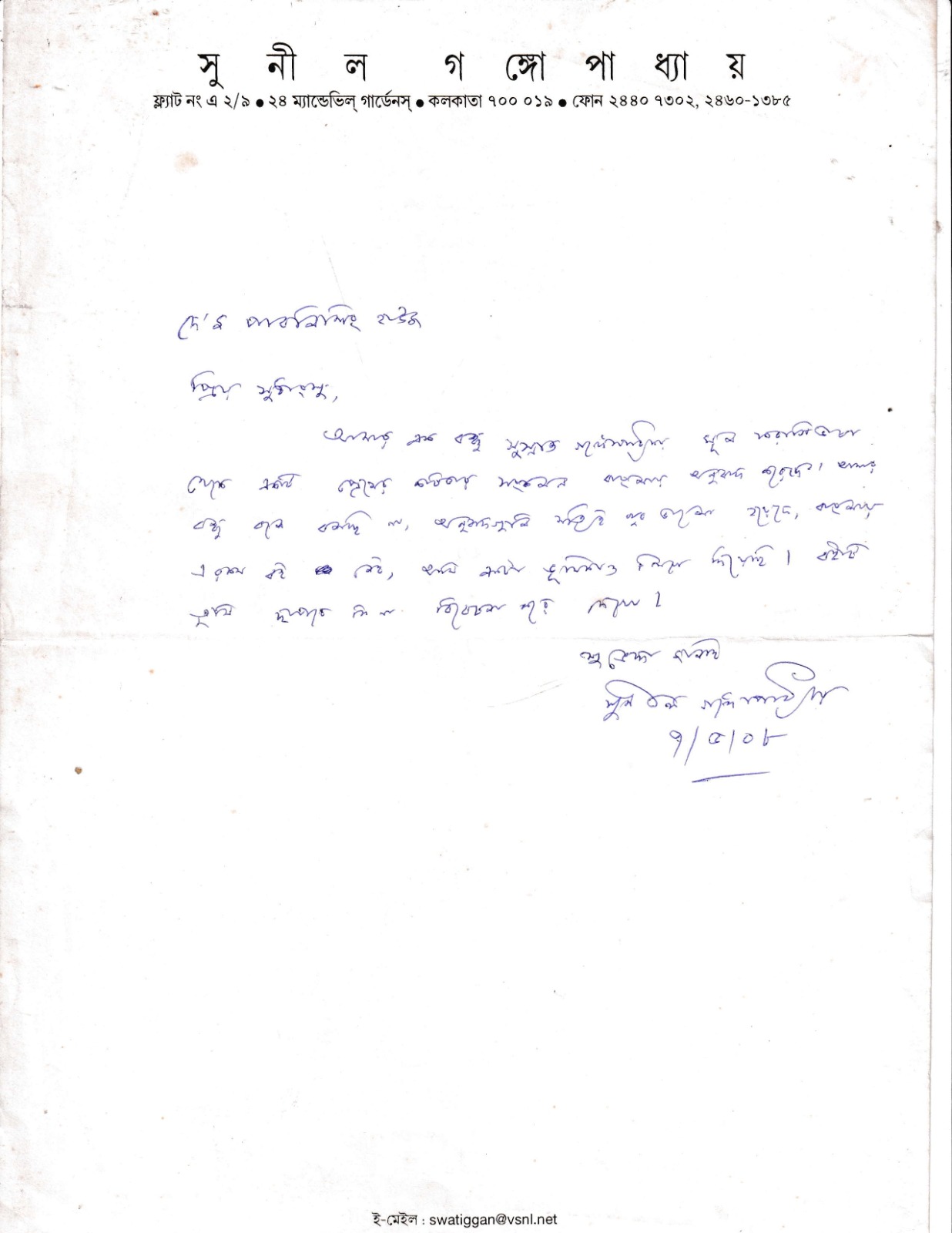

এর অনেক বছর পরে ২০০৮ সালের ৭ মে তিনি আমাকে লেখেন–

‘…আমার এক বন্ধু সুস্নাত গঙ্গোপাধ্যায় মূল ফরাসি ভাষা থেকে একটি প্রেমের কবিতার সংকলন বাংলায় অনুবাদ করেছেন। আমার বন্ধু বলে বলছি না, অনুবাদগুলি সত্যিই খুব ভালো হয়েছে, বাংলায় এ রকম বই নেই, আমি একটা ভূমিকাও লিখে দিয়েছি। বইটি তুমি ছাপবে কি না বিবেচনা করে দেখো…।’

দু’টি চিঠিতে যে দু’-খানি বইয়ের উল্লেখ আছে সে-দুটি বই আমি প্রকাশ করতে পারিনি। আজ আর সবটা মনে নেই। তবে সুনীলদা যে-বইয়ের ভূমিকা লিখে পাঠাচ্ছেন তা না-ছাপার তো কোনও কারণই নেই। নিশ্চয়ই অনিবার্য কোনও কারণেই বইগুলি করা হয়ে ওঠেনি।

আবার ২২ জানুয়ারি ১৯৯৬ সালে ‘দেশ’ পত্রিকার প্যাডে সবুজ কালিতে আরেকটি চিঠিতে তিনি লিখছেন–

‘প্রিয় সুধাংশু,

একটা বিশেষ কারণে এই চিঠি। দেবকুমার বসু আমাদের দেবুদা বাংলা প্রকাশনার জগতে এবং তরুণ লেখক-লেখিকাদের কাছে এক অতি প্রিয় ব্যক্তিত্ব। তাঁকে নিয়ে এবার একটা বই বেরুচ্ছে, অনেকেই তাতে লিখছেন।

এই বইখানা ছাপার কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে শুনেছি। কিন্তু দেবুদা তো নিজে এই বইয়ের প্রকাশক হতে পারেন না। তুমি কি প্রকাশক হিসেবে তোমার নাম ধার দিতে পারো? কিংবা পরিবেশক হিসেবে?

বিবেচনা করে দেখো।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়’

সুনীলদার চিঠিগুলো পড়লেই বোঝা যায় কোনওদিন উনি আমার ওপর কোনও বই চাপিয়ে দেননি। সব সময়েই লিখেছেন ‘বিবেচনা করে দেখো’। তবে দেবকুমার বসুকে নিয়ে বই হবে আর আমি তাতে অরাজি হব, এটা হতেই পারে না। কেননা দেবুদার সঙ্গে আমার বহুকালের হৃদ্যতা। কিন্তু সে-বইটি প্রকাশিত হতে কিছু দেরি হয়। ‘ভালোবাসায় দেবকুমার’ দে’জ পাবলিশিং থেকে প্রকাশিত হল ১৯৯৯ সালের ১৯ ডিসেম্বর। এ-বইয়ের প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। সম্পাদকমণ্ডলীতে ছিলেন– ড. জগন্নাথ ঘোষ, সন্দীপ দত্ত, রঞ্জন গুপ্ত, শ্যামল পুরকায়স্থ এবং শিবদাস বসাক। প্রত্যেকেই গুণী মানুষ। কিন্তু বিশেষভাবে উল্লেখ করব সন্দীপ দত্ত-র কথা। দেবুদার ‘বিশ্বজ্ঞান’-এর ঠিকানা ছিল– ৯/৩ টেমার লেন। আর সন্দীপ দত্তর বাড়ি– ১৮/এম টেমার লেন। এই ঠিকানাতেই ১৯৭৮ সাল থেকে তিনি একক উদ্যোগে লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি চালিয়ে গেছেন আজীবন। ২০২৩-এর ১৫ মার্চ সন্দীপদা প্রয়াত হলেও তাঁর প্রতিষ্ঠিত ‘লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র’ এখনও বাংলা সাহিত্যের গবেষকদের কাছে অত্যন্ত জরুরি একটি প্রতিষ্ঠান। ‘ভালোবাসায় দেবকুমার’ বইটিতে ‘প্রকাশকের নিবেদন’-এ আমি লিখেছিলাম–

‘শ্রী দেবকুমার বসু আমাদের দীর্ঘদিনের বন্ধু ও সমমর্মী। তাঁর সান্নিধ্য আমাদের নিত্য প্রেরণার মত মনে হয়। তাঁকে নিয়ে আমরা এই গ্রন্থ প্রকাশ করতে আনন্দ বোধ করছি। গ্রন্থের নাম দেওয়া হল ‘ভালোবাসায় দেবকুমার’। গ্রন্থের নামকরণের মধ্যেই আমাদের সকলের ভালোবাসা বিজড়িত হয়ে আছে।

‘দেবুদা কলেজ স্ট্রীটের প্রকাশনা পাড়ার একজন বোদ্ধা ও রসিক ব্যক্তিত্ব। তাঁর প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত হয়েছে বাংলার খ্যাত কবি ও লেখকদের প্রথম কবিতার বই ও অন্যান্য গ্রন্থ। এই সব বিখ্যাত লেখকদের পরিচিতির মূলে দেবুদার আগ্রহ ও সহৃদয়তা সক্রিয় হয়ে আছে। তাঁর প্রকাশনায় (প্রথমে গ্রন্থজগৎ ও পরে বিশ্বজ্ঞান) নিত্য আনাগোনা লেখক কবি প্রাবন্ধিক ও বিদ্বান ব্যক্তিদের। তাঁর প্রকাশনাকেন্দ্র সাহিত্যিক আড্ডার এক নির্মলক্ষেত্র। বাংলার শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতির মূলস্রোতের পরিচয় এই আড্ডার প্রাণ সঞ্চারিণী সুধায় নিহিত। … সম্পাদনার কাজ শুরুর লগ্নেই আমাদের ছেড়ে গেছেন কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও সম্রাট সেন। তাঁদের স্মৃতির প্রতি জানাই আমাদের বিনীত শ্রদ্ধা। সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় গ্রন্থের প্রকাশনার ব্যাপারে উপদেষ্টার ভূমিকায় থেকে আমাদের দিয়েছেন নানা মূল্যবান উপদেশ ও নির্দেশ। সবার সহৃদয় সহযোগিতায় গ্রন্থ প্রকাশ করতে পেরে বিশেষ সন্তোষ লাভ করা গেল। এই সুযোগে দেবুদাকে সশ্রদ্ধ প্রণাম। তাঁর দীর্ঘজীবন কামনা করি।…’

সুনীলদা নিজেও এই বইয়ে ‘সদানন্দ মানুষটি’ নামে ছোট্ট একটি লেখায় বলেছিলেন–

‘…তরুণ কবি-লেখকদের সঙ্গে তাঁর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। তিনি নিজে বিশেষ কিছু লেখেন না। প্রচার বিমুখ, তবু সাহিত্যের প্রতি নিবেদিত-প্রাণ এসব মানুষ ক্বচিৎ দেখা যায়। দেবুদার সবচেয়ে বড় পরিচয়, তিনি তরুণ কবিদের পরম শুভার্থী ও বন্ধু। কত অচেনা-অজানা তরুণের কাব্যগ্রন্থ যে তিনি ছাপিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। শক্তি চট্টোপাধ্যায় যখন প্রায় নবাগত, তখন দেবুদা তার কবিতার বই প্রকাশ করেছিলেন, এইরকম ভাবে আরও অনেক তরুণকে তিনি আত্মপ্রকাশের সুযোগ দিয়েছেন। সেই সব বই বিক্রি হবে কি হবে না, সে বিষয়ে চিন্তাও করেননি। আমরা অনেক সময় চিন্তা করেছি, পুস্তক প্রকাশনায় অনবরত লোকসান দিলে দেবুদার মূলধনই তো ফুরিয়ে যাবে। কিন্তু ভালোবাসাই যার প্রধান মূলধন, তার কোনদিনই বোধহয় কোনো কিছু লোকসান হয় না। এই কথাটা খানিকটা গালভরা শোনালেও দেবুদার ক্ষেত্রে সত্য।

‘আমি যখন কাঠ বেকার, সেই সময় দেবুদা আমাকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন শিশির ভাদুড়ীর জীবনী রচনা করার। বাংলা থিয়েটারের কিংবদন্তি পুরুষ শিশিরকুমার তখন মঞ্চ থেকে অবসর নিয়েছেন। দেবুদার দোকানে তিনি মাঝে মাঝে আসতেন, নাটক পাঠ করে শোনাতেন। সেখানে সেই বিশাল ব্যক্তিত্বকে সামনা সামনি দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। কিন্তু তখন আমার চঞ্চল মতি, আমাদের কবিতার কাগজ কৃত্তিবাস নিয়েও খুব ব্যস্ত ছিলাম, তাই শিশিরকুমারের প্রতি মনঃসংযোগ ঘটাতে পারিনি। তাতে ক্ষতি হয়েছে আমারই।…’

২০০৩ সাল থেকে আমরা বিখ্যাত লেখকদের ১৩টি উপন্যাস একত্রে প্রকাশ করার পরিকল্পনা করি। সুনীলদার ক্ষেত্রে বইয়ের আয়তন বেড়ে যাবে বলে দু’টি পৃথক খণ্ডে ১৩টি উপন্যাস ছাপার সিদ্ধান্ত হয়। ২০০৬ সালের বইমেলায় প্রকাশিত বই দু’টির নাম হয়– ‘সাতটি উপন্যাস’ আর ‘ছয়টি উপন্যাস’। ততদিনে অপু বেশ ভালোভাবেই প্রকাশনার কাজে যুক্ত হয়ে পড়েছে। এই বইয়ের উপন্যাস নির্বাচনে অপুরও খানিকটা ভূমিকা ছিল। তার অত্যন্ত প্রিয় উপন্যাস সুনীলদার ‘আত্মপ্রকাশ’ আর ‘অর্জুন’। অপুর আগ্রহ দেখে সুনীলদা সেই উপন্যাস দুটিও সংকলনে দিতে রাজি হন। প্রথম বইটির শেষে স্বপন মজুমদারের একটি ছোট গদ্য ছাপা হয়– ‘সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস: জনৈক পাঠকের আথান্তর’।

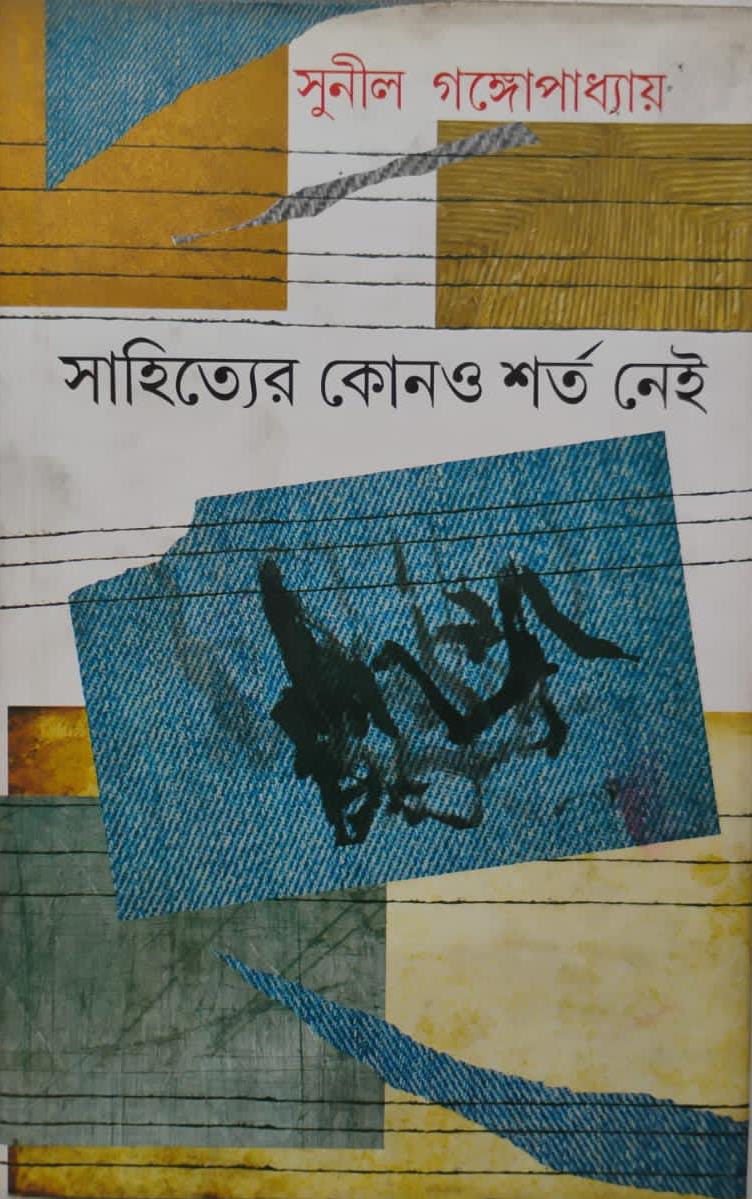

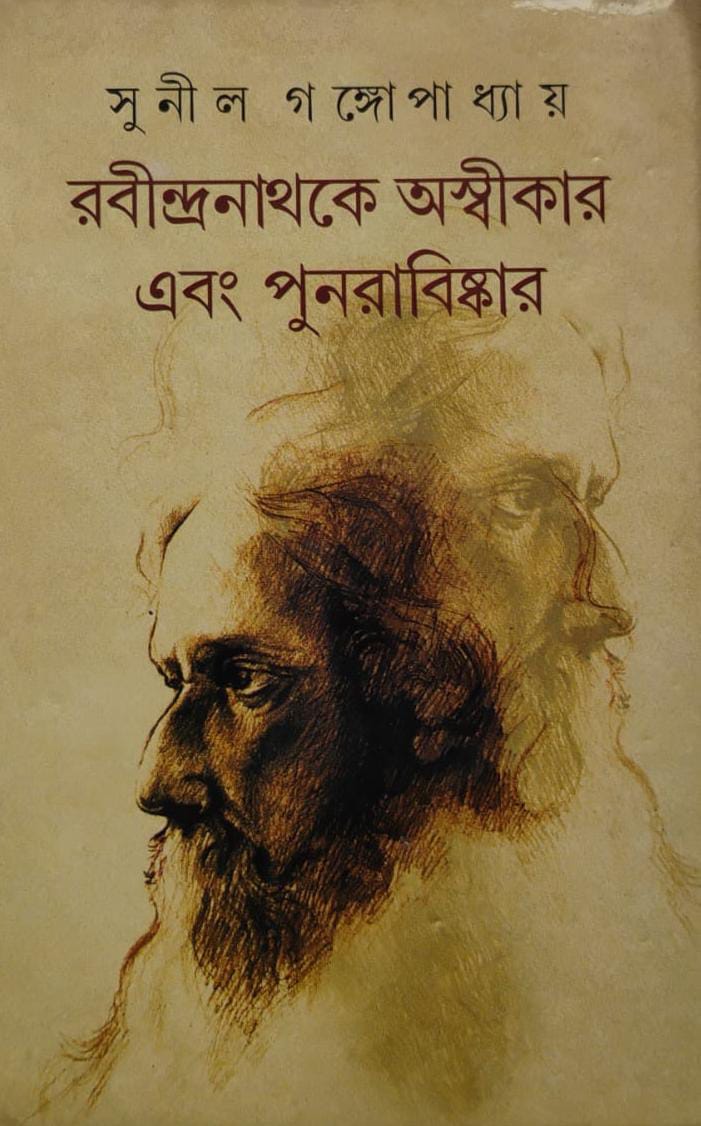

অপুরই উদ্যোগে ২০১১ সালে সুনীলদার আরও দু’টি বই দে’জ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। বইদুটির মধ্যে ‘রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার এবং পুনরাবিষ্কার’ প্রকাশিত হয় সেবছর বইমেলায়, আর ‘সাহিত্যের কোনও শর্ত নেই’ বেরোয় সে-বছর পয়লা বৈশাখে।

প্রথম বইটির ভূমিকায় তিনি লেখেন, ‘রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ রয়েছে আমার যে সমস্ত গদ্য, কবিতা ও ছোটগল্পে, তার একটা সামগ্রিক সংকলন এই গ্রন্থটি। সারাজীবন ধরে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ভেবেছি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার সম্পর্ক বারবার বদলে গিয়েছে। যৌবনে রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করতেই চেয়েছিলাম। তখন মনে হয়েছিল, এই হিমালয় পর্বতকে অস্বীকার করতে না পারলে মৌলিক কোনো পথের দিশা পাওয়া বোধহয় সম্ভব নয়। পরে ভেবেছি, রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কোনো গতি নেই। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ নিজেই একটা ঐতিহ্য। তাঁকে পুনরাবিষ্কার না করে কোনো উত্তরাধিকারের কথা ভাবাই যায় না। উপন্যাসগুলোতেও তাঁকে নিয়ে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখে গেছি। আমার জীবনে দীর্ঘকালের রবীন্দ্র-অভিজ্ঞতার স্মারক-গ্রন্থ হয়ে রইল এই বই।…’

সুনীলদার ‘আমি কী রকম ভাবে বেঁচে আছি’ কবিতা-বইয়ের ‘পাপ ও দুঃখের কথা ছাড়া আর কিছুই থাকে না’ কবিতার লাইন– ‘তিন জোড়া লাথির ঘায়ে রবীন্দ্র-রচনাবলী লুটোয় পাপোশে’-র জন্য একসময় সবাই তাঁকে রবীন্দ্রবিরোধী বলে দেগে দিয়েছিল। কিন্তু সুনীলদা আসলে তথাকথিত ‘রাবীন্দ্রিকতা’-বিরোধী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর আত্মার কাছাকছি কিন্তু ‘রবীন্দ্র ভক্তদের বাড়াবাড়ি এবং তাঁকে গুরুঠাকুর বানিয়ে পূজা করার’ তিনি বিরোধী ছিলেন। এই বইটি তিনি স্বপনদাকে (স্বপন মজুমদার) উৎসর্গ করেছিলেন।

‘সাহিত্যের কোনও শর্ত নেই’ বইটি নানারকম গদ্যলেখার সংকলন। ভূমিকাতেই তিনি লিখেছেন, ‘সাহিত্য ও সাহিত্য-জগতকে নিয়ে লেখা অনেকগুলি লেখার সংকলন এই বইটি। সাহিত্যের অশ্লীলতা থেকে শিশু সাহিত্য পর্যন্ত সাহিত্যের নানা দিক নিয়ে অনেকসময় লিখেছি। বই পড়তে আমি খুবই ভালোবাসি। সেই সঙ্গে সিনেমা, নাটক ও চিত্রকলা দেখতে। নিজে একসময় লিটল ম্যাগাজিন করেছি, এখনও করছি। এসবের ওপরও লেখা রয়েছে। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা কীভাবে সাহিত্য সৃষ্টির সঙ্গে জড়িয়ে যায়, তাই নিয়েও রয়েছে বেশ কিছু লেখা। সাহিত্য নিয়ে আমার দীর্ঘদিনের ভাবনার ফসল এই লেখাগুলি এতদিনে সংকলিত হলো। বইটির নামকরণেও রয়েছে আমার একটি মূল উপলব্ধি, যাকে আমি আজীবন মেনে এসেছি।’

এর বছর চারেক আগে ২০০৭-এর নভেম্বরে সুনীলদা আমাদের শ্রেষ্ঠ কবিতা সিরিজে নির্মাণ করেন ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্রেষ্ঠ কবিতা’। বইটির ভূমিকায় তিনি ‘রবীন্দ্রনাথের আধুনিক কবিতা’ নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। সেই রচনায় তিনি লিখেছেন, ‘বহুদিন আগেই নিজের বিবেচনা ও আধুনিক কবির মন নিয়ে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা সংকলন প্রকাশের বাসনা খুব বিনীত ভাষায় জানিয়ে আমি বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগকে একটি চিঠি দিয়েছিলাম। আমার কুখ্যাতি এবং অযোগ্যতার কারণেই সম্ভবত বিশ্বভারতী আমার সেই আবেদন প্রত্যাখ্যান করে। তখন আমি শপথ নিয়েছিলাম এবং জনে জনে বলে বেড়াতাম যে ১৯৯১ সালে রবীন্দ্রনাথের রচনার কপিরাইট শেষ হয়ে যাবে। তখন তো বিশ্বভারতীর জারিজুরি খাটবে না, তখন আমি অবশ্যই এই সংকলন প্রকাশ করব। কেন আমার এমন জেদ হয়েছিল? একটাই কারণ, রবীন্দ্রনাথের প্রতি আমার নিবিড় ভালোবাসা। আমি তো এখনো রবীন্দ্রনাথের নানান রচনা পাঠ করে বিমুগ্ধ হই, অনেক গান শুনে চোখে জল আসে, বহু জাগতিক ব্যাপারে ব্যস্ত এই কবি কী করে মানুষের হৃদয় রহস্যের এত গভীরে ডুব দিয়েছেন, তা ভেবে বিস্ময়ের সীমা থাকে না।’

কিন্তু রবীন্দ্র-রচনার কপিরাইট দশ বছর বেড়ে যাওয়ায় তাঁর সেই কাজ হয়ে উঠল ২০০৭ সালে। সুনীলদা রবীন্দ্রনাথের ‘চয়নিকা’, ‘সঞ্চয়িতা’র চাইতে ভিন্ন রকমের একটা সংকলন করতে চেয়েছিলেন। এমনকী শঙ্খদার (শঙ্খ ঘোষ) নির্মাণ করা রবীন্দ্র-কবিতার সংকলন ‘সূর্যাবর্ত’ নিয়েও তাঁর সামান্য আপত্তি ছিল। ‘সূর্যাবর্ত’-এ শঙ্খদা রবীন্দ্র-কবিতার ধারাবাহিকতা মেনে চলার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় তা সুনীলদার মনঃপূত হয়নি। রবীন্দ্রনাথ নিজের লেখা সম্পর্কে পরিণত বয়সে লিখেছিলেন, যে-লেখাগুলি তাঁর মতে সাহিত্যের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হয়েছে সেগুলোকেই রক্ষা করা উচিত। তাঁর বিশ্বাস ছিল, ‘অরণ্যকে চেনাতে গেলেই জঙ্গলকে সাফ করা চাই, কুঠারের দরকার।’

শঙ্খদা ২০০৮-এ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্রেষ্ঠ কবিতা’ বইটি নিয়ে একটি প্রবন্ধ লেখেন ‘ব্যক্তিগত কুঠার’ নামে। ২০০৯ সালে লেখাটি তালপাতা প্রকাশনের ‘ভিন্ন রুচির অধিকার’ বইটিতে সংকলিত হয় (বইটি পরে দে’জ পাবলিশিং থেকে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে এবং তাঁর ‘গদ্যসংগ্রহ’-এর ৯ম খণ্ডেও গৃহীত হয়েছে)। শঙ্খদা তাঁর লেখায় নিজের মতামত স্থির প্রত্যয়ে জানিয়েছেন। বাংলা ভাষার দুই শ্রেষ্ঠ কবির কবিতা-ভাবনায় কোনও তফাত থাকতেই পারে, কিন্তু দু’জনের কেউই অন্যের প্রতি ব্যক্তিগত আক্রমণের রাস্তায় যাবার কথা ভাবতেও পারতেন না। শঙ্খদার প্রবন্ধটিতে তাঁদের ব্যক্তিগত সৌহার্দ্যের কথাও আছে, আছে একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা-মেশানো ভালোবাসার কথা। সুনীলদাও একটি সাক্ষাৎকারে ‘সূর্যাবর্ত’ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে শঙ্খদা সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, ‘তিনি স্বয়ং একজন আধুনিক কবি এবং সেই সঙ্গে বর্তমানকালের স্বনামধন্য রবীন্দ্র-গবেষক। তাঁর মতো যোগ্য সম্পাদক আর কে!’ বাংলাসাহিত্যে এই সৌজন্যের পরিবেশটাই আমাকে মুগ্ধ করত। মতের অমিল হলেও, মনের অমিল হত না।

………………………………….

ফলো করুন আমাদের ফেসবুক পেজ: রোববার ডিজিটাল

………………………………….

২০১২-র ২৩ অক্টোবর সুনীলদা যখন সব মায়া কাটিয়ে বহুদূরে পাড়ি দিলেন, সেটা ছিল দুর্গাপুজোর নবমীর সকাল। আমি যথারীতি ঘৃতপুরার বাড়িতে। সেবার নবমীতেই আমার মনে বিসর্জনের সুর বেজে উঠেছিল।

লিখন শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়

……………………ইতি কলেজ স্ট্রিট-এর অন্যান্য পর্ব…………………

পর্ব ২৯। কবিতাকে শক্তিদা বলতেন ‘জলজ দর্পণ’, তাঁর বেঁচে থাকার অবলম্বন

পর্ব ২৮। পিঁপড়ে কালিতে চুবিয়ে সাদা পাতায় ছাড়া হয়েছে, এমন পাণ্ডুলিপি ছিল বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের!

পর্ব ২৭। নিজস্ব ঈশ্বরভাবনা থাকলেও শঙ্কু মহারাজের লেখার মূল বিষয় ছিল মানুষের আলো-আঁধারি জীবন

পর্ব ২৬। বাংলাদেশে পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের ঈর্ষণীয় জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও একুশে বইমেলায় কখনও স্টল পাইনি

পর্ব ২৫। মুক্তিযুদ্ধের প্রতি মুহূর্তের রক্ত-ঘাম-হাসি-কান্নার এক জীবন্ত দলিলচিত্র ছেপেছিলাম

পর্ব ২৪। রাখাল ছেলে যেমন বাঁশি বাজায়, আমিও তেমন নিজের খুশিতে লিখি, বলেছিলেন যাযাবর

পর্ব ২৩। রয়্যালটি-মুক্ত বইয়ের ওপর প্রকাশকদের ঝোঁক চোখে পড়ছে বইমেলাতেও

পর্ব ২২: শেষমেশ রেগে গিয়ে আমাকে চিঠিই লিখে ফেলেছিলেন শঙ্খ ঘোষ!

পর্ব ২১: ৩০০০ কপি বিক্রির মতো জীবিত বা মৃত লেখক আর হয়তো নেই

পর্ব ২০: কম বয়সে আমাদের রোববারের আড্ডা ছিল ২৮ নম্বর প্রতাপাদিত্য রোড, আশুদার বাড়িতে

পর্ব ১৯: ‘লেখা বড় হচ্ছে’ অভিযোগ আসায় খুদে হাতের লেখায় পাণ্ডুলিপি দিতেন প্রবোধবন্ধু অধিকারী

পর্ব ১৮: দু’বছরের মধ্যে সংস্করণ না ফুরলে অন্য জায়গায় বই ছাপার চুক্তি ছিল শরদিন্দুর চিঠিতে

পর্ব ১৭: পূর্ণেন্দু পত্রীর বাদ পড়া প্রচ্ছদ ও দিনেশ দাসের কবিতার শ্রেষ্ঠ দিনগুলি

পর্ব ১৬: সব প্রকাশনার যাবতীয় বইয়ের হদিশ পাওয়া যেত ‘সম্মিলিত গ্রন্থপঞ্জী’তে

পর্ব ১৫: নিছকই একটা পত্রিকা নয়, ‘কলেজ স্ট্রীট’ আমাদের আবেগ

পর্ব ১৪: খুদে পাঠকদের জন্য মিনিবই তৈরির কথা প্রথম ভেবেছিলেন অভয়দা

পর্ব ১৩: কয়েকটি প্রেসের গল্প

পর্ব ১২: দীর্ঘায়ু বই ও আইয়ুব পরিবার

পর্ব ১১: প্রেমের নয়, অপ্রেমের গল্প সংকলনের সম্পাদনা করেছিলেন সুনীল জানা

পর্ব ১০: ছোট্ট অপুকে দেখেই রঙিন ছবিতে ভরা টানটান গল্পের বই করার ইচ্ছে জেগেছিল

পর্ব ৯: চানঘরে গান-এ সত্যজিৎ রায়ের চিঠি থাকায় ব্যাপারটা গড়িয়েছিল কোর্ট কেস পর্যন্ত

পর্ব ৮: প্রকাশক-লেখকের কেজো সম্পর্কে বুদ্ধদেব গুহর বিশ্বাস ছিল না

পর্ব ৭: পুজো সংখ্যায় না-বেরনো উপন্যাস বই আকারে সুপারহিট

পর্ব ৬: মানবদার বিপুল অনুবাদের কাজ দেখেই শিশির দাশ তাঁর নাম দিয়েছিলেন– ‘অনুবাদেন্দ্র’

পর্ব ৫: সাতবার প্রুফ দেখার পর বুদ্ধদেব বসু রাজি হয়েছিলেন বই ছাপানোয়!

পর্ব ৪: লেখকদের বেঁচে থাকার জন্য অনেক কিছুই লিখতে হয়, প্রফুল্ল রায়কে বলেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র

পর্ব ৩: পয়লা বৈশাখের খাতায় শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় মজাচ্ছলে লিখেছিলেন, ‘সুধাংশুরা রাজা হোক’

পর্ব ২: বাংলা মাসের সাত তারিখকে বলা হত ‘গ্রন্থতিথি’, বিজ্ঞাপনেও বিখ্যাত ছিল ‘৭-ই’

পর্ব ১: সত্তরের উথাল-পাথাল রাজনৈতিক আবহাওয়ায় আমি প্রকাশনার স্বপ্ন দেখছিলাম

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved