একবার শক্তিদার সখা পৃথ্বীশ গাঙ্গুলিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, মদ্যপানে লোকসান কী? সুন্দর বলেছিলেন পৃথ্বীশদা। বলেছিলেন, এই যে আধোঘুমন্ত জীবন যাপন, তাতে মনে হয় জীবনের অর্ধেক সময় বাড়তি ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিয়েছি। আরেকবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম, শক্তিদার ব্র্যান্ড কী? অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা শক্তিদার মুখ থেকেই যেন উত্তরটা বেরিয়ে এল– ‘ব্র্যান্ড’, ইংরেজি শব্দ। বাংলায় কোনও ব্র্যান্ড হয় না। বলেই দু’লাইন আরও শুনিয়ে দিলেন।

৩৪.

আজ সেই গোঠে আসে না রাখাল ছেলে

কাঁদে না মোহনবাঁশিতে বটের মূল

এখনো বরষা কোদালে মেঘের ফাঁকে

বিদ্যুৎ-রেখা মেলে।

বটের মূলে রাখাল ছেলের সঙ্গে সত্যিকারের দেখা হয়েছিল যেদিন, সে ছিল আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগের। সেদিনও ছিল হালকা মেঘ আর ঝিরিঝিরি বৃষ্টি। আঁধার করা দুপুরে আমরা তিনটি তরুণ আলপথ ধরে চলেছি হরিণখোলার উদ্দেশে। আরামবাগের দিকে মুণ্ডেশ্বরী নদীর ধারে ‘হরিণখোলা’, প্রদীপ সুরের বড় মাসিদের গ্রাম। প্রদীপ আমার আর্ট কলেজের বন্ধু। উদ্দেশ্য, কলেজের ছুটিতে উন্মুক্ত প্রকৃতিতে ছবি আঁকা।

মাথার উপর মেঘে ঢাকা বিশাল আকাশ, নিচে হাঁটুসমান চারা পাটের খেত। আমরা কাঁধের ঝোলায় রং-কাগজ আর হাতে মাঝারি সাইজের কাঠের পাটা নিয়ে পথ হাঁটছি। বৃষ্টিতে পাটাটাই এখন মাথার ছাতা। দূরে সবুজ গাছপালা ঘেরা একটি জনবসতি, সেটাই গন্তব্য।

সামনে আলপথে একজন ধবধবে সাদা পাজামা আর স্যান্ডো গেঞ্জি পরা ভদ্রলোক। চলনে স্পষ্ট, বহিরাগত। গৌরবর্ণ, সুঠাম শরীর, যেন সবুজের মাঝে এক সাদা ‘ঘাই হরিণ’ অথবা সদ্য ফোঁটা একটি মস্ত ‘ম্যাগনোলিয়া’। কাছে আসলে দেখি, বাঁদিকটা কাদামাখা। পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন, কোনও কথা হয়নি।

মাসির বাড়ি, এক প্রাচীন গৃহস্থবাড়ি– দোতলা, বিশাল উঠোন, টানা বারান্দা। তিন দিক ঘেরা ঘর। আর এক দিকে মাঝখানে ঢোকার সদর দরজা, রান্নাঘর, গোয়াল, কাঠগুদাম, কাজের লোকেদের থাকার ঘর। বড় বউ, মেজ বউ, সেজ বউ ইত্যাদি পালা করে সংসারের নানা কাজ সামলায়।

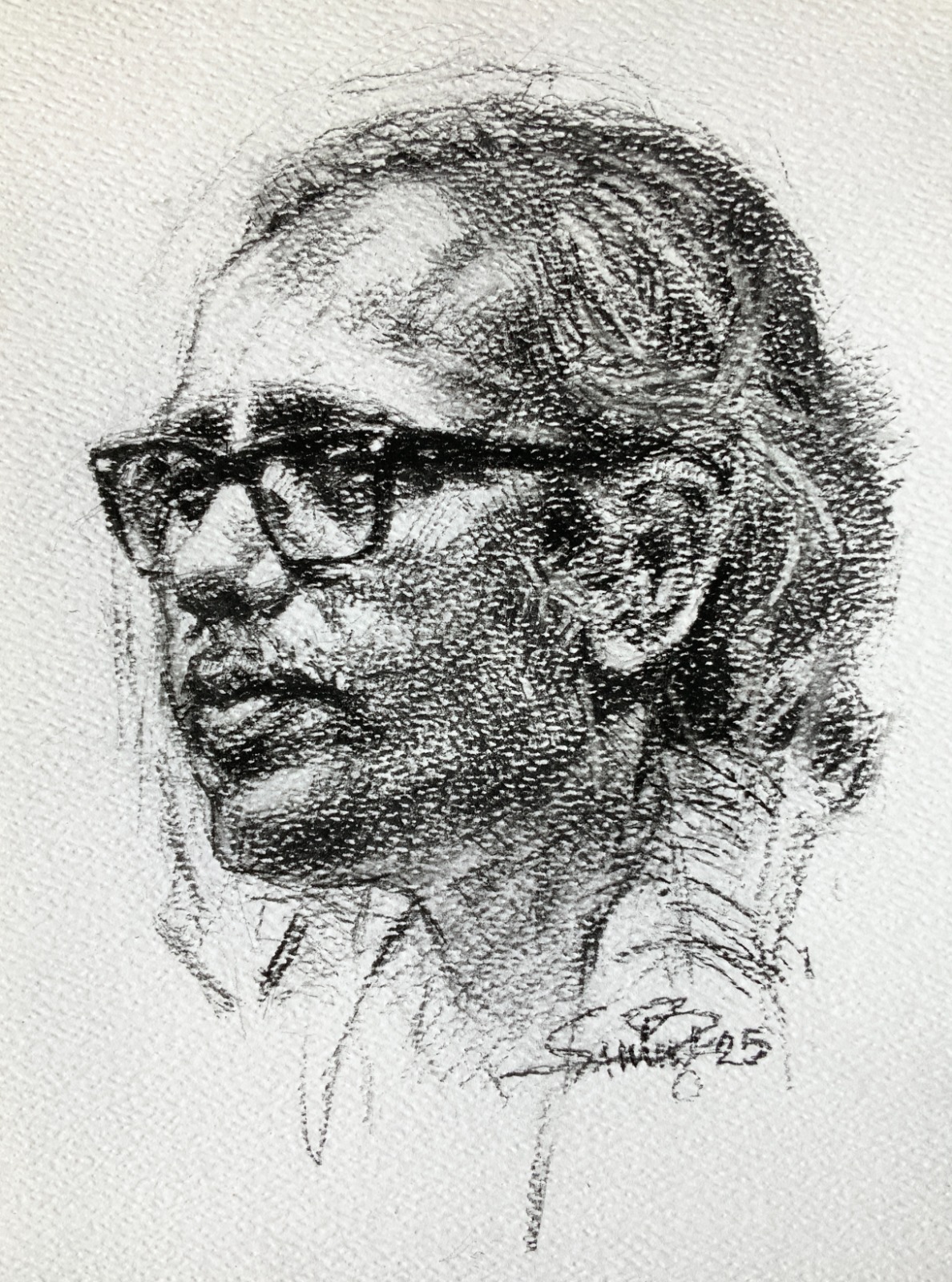

প্রথম দিন বিকেলে আর বের হইনি। পরদিন সকালেই জলরঙের ছবি শিকারে বেরলাম। মুণ্ডেশ্বরী নদীর ধারে বটগাছের ছায়ায় রাখাল ছেলেদের জটলা। ওরা কৌতূহলে আমাদের ছবি আঁকা দেখছিল। একজন ওদের মধ্য থেকে এগিয়ে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করল, আমাকে দেখে আঁকতে পারো? আমি বললাম, বোস এখানে চুপ করে। আধময়লা গায়ের রং, সামান্য কোঁচকানো চুল, চোখ দুটি ভারী সুন্দর। এঁকেছিলাম পেনসিলে ওর মুখ। ছবির কাগজখানা ওকে দিলাম। ভারী খুশি।

সন্ধ্যায় মাসির বাড়ির রান্নাঘরে গল্পের আসর। একজন মাসি ছাদে, কাঁধে বন্দুক আর লম্বা টর্চ হাতে পাহারায়। এমন সময় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ!

কাজের লোক দরজা খুলে দেখলে একটা ছেলে। আমাকে এসে বলল, আপনাকে ডাকছে। আমাকে! গিয়ে দেখলাম সেই রাখাল ছেলেটা যার মুখ এঁকেছিলাম মাঠে। গ্রামের আরেকটি বাড়িতেও কলকাতার কোন এক ভদ্রলোক এসেছেন বেড়াতে, তিনি নাকি আমাকে ডেকেছেন। বলেছেন, তোর মুখ যে এঁকেছে তাকে ডেকে নিয়ে আয়।

আমরা তিনজন– প্রদীপ, দিলীপ আর আমি গেলাম সেই বাড়িতে। প্রশস্ত উঠোন পেরিয়ে মাটি-ইট মেশানো সিঁড়ি দিয়ে উঠলাম উঁচু দাওয়ায়। বারান্দা পেরিয়ে ঘরের কাছাকাছি যেতেই নাকে এল ধূপের সুগন্ধ। মনে হল, ভেতরে কোনও পুজোর আয়োজন।

উঁকি দিয়ে দেখি, ঘরের ভেতরে সাধারণ খাট, তার ওপরে সাদা হাতের কাজের নকশি কাঁথা। বসে আছেন তিনজন মধ্যবয়স্ক পুরুষ, পরনে ধবধবে সাদা পোশাক। সামনে কাচ ও কাঁসার কয়েকটা গ্লাস, ছোট থালায় মাছ ভাজা আর বাড়ির তৈরি কিছু বড়া জাতীয় খাবার। আর একটি থালায় কিছু কাটা ফল। তিনজনের একজনকে চিনতে পারলাম। গ্রামে ঢোকার সময় পাটখেতে দেখা হয়েছিল, আমার মনের সেই সাদা ‘ঘাই হরিণ’। নিঃশব্দ মুখোমুখি কয়েক সেকেন্ড, তারপরে সন্তর্পণে দু’টি বাক্য।

– আপনি কি আমাকে ডেকেছেন?

– শুধু ডেকেছি নয়, সবিনয়ে ডেকেছি। অধমের নাম, শক্তি চট্টোপাধ্যায়।

শক্তি চট্টোপাধ্যায় কে কিংবা কী তা জানার বয়স হলেও, আমি জানতাম না। গ্রাম্যজীবনে কবিতা বলতে সেই রবীন্দ্রনাথ কিংবা কুমুদরঞ্জন মল্লিক, রজনীকান্ত সেন, মেরেকেটে জীবনানন্দ। আমি তখন আসলে ধেড়ে খোকা, কিন্তু কী বোকাই না ছিলাম, এখন ভাবতে অদ্ভুত লাগে! কোনও রকম কাব্য কবিতার রসগ্রহণ শুরুই হয়নি। অথচ কলকাতায় আমাদের শহরের বন্ধুরা কেমন শক্তি, সুনীল বলে গল্প করতে পারে। আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক এমনকী, ওঁদের মদ্যপানের এবং মাতলামির গল্প নিয়েও সহজে আলোচনা করতে পারে।

পরে জেনেছি, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা কবিতায় নতুন ধারার প্রবর্তক। ‘তরুণ কবি আন্দোলন’ ও ‘হাংরি জেনারেশন’ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এমনকী, বিতর্কিত সাহিত্য নিয়ে থানা-পুলিশ। নগরজীবনের হাহাকার, অবসাদ, বিদ্রোহ, প্রেম এবং আত্মানুসন্ধান ইত্যাদি শব্দগুলো ওঁর সঙ্গে আলাপের বহু পরে জেনেছি। জেনেছি মলয়দার সঙ্গে আড্ডায়, মুম্বাইয়ে। মলয় রায়চৌধুরী হাংরি জেনারেশনের একজন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং মুখ্য কবি। ওঁর শেষ জীবন কেটেছিল মুম্বইয়ে তাই বিস্তারিত আড্ডা এবং মুখোমুখি রক্তমাংসের মানুষটিকে দেখার, কথা বলার সুযোগ হয়েছে। স্বভাবতই শক্তিদা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছেন সর্বক্ষণ।

সৃষ্টিশীল কাজ এবং থানা-পুলিশ ব্যাপারটা রোমাঞ্চকর। এ প্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা না বলে পারছি না। আর্ট কলেজের বার্ষিক প্রদর্শনীর সময় আমরা কয়েকজন ছাত্র মিলে রাতে ছবি পাহারা দিতাম। যদিও ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামের মতো ওই শক্তপোক্ত বিল্ডিংয়ে চুরি হওয়ার সুযোগ কম, তবুও আমরা রাত জাগতাম। রাতের চৌরঙ্গী রোড ছিল এক অভাবনীয় অভিজ্ঞতা! রাস্তাটা অনেক বেশি প্রশস্ত মনে হত। মাঝরাতে রাস্তায় হাঁটা, তার মাঝখানে মোমবাতি জ্বালিয়ে নাচ-গান, আর ভোরে চায়ের দোকানে উনুনের ধোঁয়ায় মিশে যাওয়া এক অন্যরকম আনন্দ। তখন ভিস্তিওলারা জল বয়ে এনে রাস্তা ধুয়ে দিত রোজ, ভোরবেলা।

নৈশ পাহারার কারণে প্রদর্শনীর সেক্রেটারি আমাদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করত। প্রদর্শনীর টিকিট ছিল ১৯ পয়সা, আর ২০ পয়সা দিলে এক পয়সা ফেরত চাইত না কেউ। সেই বাড়তি পয়সা দিয়েই আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা হত। একসঙ্গে না গিয়ে আমরা দু’দলে ভাগ হয়ে যেতাম, একদল খেয়ে এলে অন্য দল যেত। সেদিন রাতে অমিত, সুনীল শীলেরা জনা পাঁচেক আগে খেতে গেল নিউমার্কেট পাড়ায়। আমি, মনন রায়, আদিত্য বসাক, থেকে গেলাম পাহারায়। রাত গভীর হতে হতে প্রাসাদ জুড়ে নিস্তব্ধতা নেমে এল। এমন সময় ছাদ থেকে ধুপধাপ পায়ের শব্দ আসতে লাগল। জানতাম, হ্যাভেল সাহেবের ভূতের গল্প, তবু সাহস করে কাঁটাতারের ভেতর দিয়ে ঘোরানো লোহার সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠলাম। গিয়ে দেখি, কিছু মোটা বাঁদর বসে আছে। ওরাই মাঝে মাঝে কার্নিশ থেকে লাফ দিয়ে শব্দ করছিল। মানুষের মতো পায়ের আওয়াজ শুনে আমরা ভয় পেয়েছিলাম।

এদিকে যারা খেতে গিয়েছিল, তারা বহুক্ষণ হল ফেরেনি। রাত বারোটা পেরিয়েছে। ফোন ছিল না তখন, যোগাযোগের উপায় নেই। একটা, দুটো, তিনটে বেজে গেল। ভয় আর উদ্বেগে আমাদের মুখ শুকিয়ে আসছে। ভাবলাম, পার্ক স্ট্রিট পুলিশের কাছে খবরটা জানানো উচিত। ঠিক তখনই, ভোর চারটেয় তারা ফিরল। ওদের মুখে এক অদ্ভুত গল্প– নিউ মার্কেট বাদ দিয়ে তারা অন্যপাড়ায় ‘ভালো খাবার’ খুঁজতে বেরিয়েছিল এবং ‘হাড়কাটা গলি’ নামক এক কুখ্যাত এলাকায় পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। পুলিশের সন্দেহে তারা রাতভর লালবাজারে আটক ছিল। শেষমেশ নিজেদের আর্ট কলেজের ছাত্র হিসেবে প্রমাণস্বরূপ এক পুলিশ অফিসারের পোর্ট্রেট এঁকে তবে ছাড়া পায়। পুলিশের গাড়ি করে কলেজে ফেরে।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়, রাত, রাজপথ এবং পুলিশ– এ বিষয়ে অনেক গল্প, অনেকেই শুনেছে। আমি তার মধ্যে যাচ্ছি না, তবে পরবর্তীকালে শক্তিদার সঙ্গে আমাদের নানা জায়গায় দেখা হতে থাকল। ছবির মেলায়, বইয়ের মেলায়, শিল্প প্রদর্শনীতে, অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসে, আনন্দবাজারে এবং আমার অফিস, বিড়লা মিউজিয়ামে। বেকবাগানের বাড়ি থেকে বিড়লা মিউজিয়াম, হাঁটা পথ। আমার সহকর্মী, ভাস্কর মাধব ভট্টাচার্য ছিলেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কাছ থেকে শক্তিদার সঙ্গে গল্প করা এবং তাঁর নান্দনিক শব্দের ফুলঝুরি উপভোগ করা এক বিরল সৌভাগ্য।

শক্তিদা আমাদের দলের শিল্পবিষয়ক পত্রিকা ‘নতুন ছবি’র জন্য একবার সাক্ষাৎকারে কেমন বলেছিলেন তার অংশবিশেষ এখানে রইল। ওঁর কথ্যভাষার সে এক অভিনব উদাহরণ।

‘কার ছবি? ছবি দেখব কেন? ছবি আঁকে না ছবি লেখে?

কার জন্য তুমি এত বদ্ধপরিকর?

কার ছবি, তোমার ছবি? জীবনে দেখিনি।

কী ছবি আঁকতে চাও বা লিখতে?

ছবি আজকাল তো আর কেউ আঁকে না।

ওরা ছবি আঁকে মতলব নিয়ে।

আমরাও মতলব নিয়ে কবিতা লিখি।

মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরকাল কেন পাই না।

সুনীল গাঙ্গুলী কবিতা লেখে?– ধ্যুৎ! উড়িয়ে দেব।

শক্তি চাটুজ্যে কবিতা লেখে! উড়িয়ে দেব।

মাঝে মাঝে শক্তি চাটুজ্যে লেখে।

শিল্পী? সোলপি নামে একটা গাছ আছে। বস্তারে আছে। আফ্রিকার গাছ।

আমি বাচ্চাকে স্কুলে নিয়ে যেতে গিয়ে রাস্তার ধারে এখানেও ওই গাছ দেখেছি …’

জীবনানন্দের কবিতা পড়লে যেমন সবসময় ছবি তৈরি হতে থাকে মনের মধ্যে, শক্তিদার কবিতা পড়লেও আর এক রকমের ছবি তৈরি হতে থাকে মনে। দু’জনেরই কবিতা থেকে ছবি আঁকতে চেষ্টা করেছি। হয় না। হবে কী করে! একটি প্যারাগ্রাফ একটি ছবি, একটি বাক্য একটি ছবি, শুধু একটি শব্দও একটি ছবি। তবুও ৫-৬ বছর ঘষে জীবনানন্দের কবিতা নিয়ে একটা একক প্রদর্শনী করেছিলাম, ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’ শিরোনামে জাহাঙ্গীর আর্ট গ্যালারিতে। ‘ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল’, আঁকতে পারিনি।

‘পরাঙ্মুখ সবুজ নালিঘাস, দুয়ার চেপে ধরে’ আঁকতে পারিনি। শক্তিদার পদ্য থেকে এঁকেছিলাম একটা ছবি। কথাগুলো খুব সোজা। ‘গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে গাছের মতন, ফুল ফুটেছে সেই মানুষের বুকের ধারে’। ছবিটা ভালো হয়নি। ছিঁড়ে ফেলছিলাম, কিন্তু ছিঁড়ে ফেলিনি। রেখে দিয়েছি আমার কাছে। কবিতার শব্দ বেয়ে ছবি আসে মনে, আঁকা যায় না।

আজ সেই ঘরে এলায়ে পড়েছে ছবি

এমন ছিলনা আষাঢ় শেষের বেলা

উদ্যানে ছিল বরষা পীড়িত ফুল

আনন্দ ভৈরবী।

আসলে ওঁর পদ্য তো আঁকার জন্য নয়, সে শুধু শোনার। শব্দ সাজিয়ে যে রূপবর্ণনা তা আমরা শ্রবণের মধ্যে দিয়ে দেখি। এক অনুভূতির ঘোর।

মদ্যপানের ঘোর আর সাহিত্যিক মাতালদের কথা উঠলে শক্তিদার কথা আসবেই। মদ থেকে সৃষ্টি মাতাল। মিষ্টি প্রজাতি। শক্তিদা কখনও মদ খেয়ে অশালীন কথা বলতেন না। তার মুখনিঃসৃত যে কোনও শব্দই থাকত রসসিক্ত। শক্তিদার বন্ধু সুনীলদা, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে মদ্যপান, আড্ডা এবং ওঁর খালি গলায় রবীন্দ্রসংগীত শোনার সৌভাগ্য হয়েছে বেশ কয়েকবার। ব্যাঙ্গালোরে, মুম্বইয়ে। শক্তিদা সকাল থেকে সন্ধে যেমন, সুনীলদা তেমন নয়। অনেকটা নিয়ম করে। সকালটা লেখা আর সন্ধেটা মদ্যপানের জন্য রাখতেন।

বিদেশি গল্পে শুনেছি মার্ক টোয়েন, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত মদ্যপান করতেন। সমালোচকরা ওঁকে মদের গোলাম বলত। সমালোচকদের মুখ বন্ধ রাখতে উনি মাঝে মাঝে মদ খেতেন না, কিন্তু ওদের আসরে গিয়ে বলে আসতেন, দ্যাখো বাপু, আমার বিষ কিন্তু আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে, তোমরা সাবধানে থেকো, মদ খেয়ে মরে যেও না।

সেকালের সাহিত্যিকরা খেয়ে লেখনী ধরতেন। বাংলার সিনিয়র সিটিজেন, বঙ্কিমচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, রজনীকান্ত, মধুসূদন মায় বিবেকানন্দ। লিস্ট লম্বা। রবীন্দ্রনাথের সেই ভাগের অঙ্ক… ‘যদি অভয় দাও তো বলি আমার উইশ কী/ একটি ছটাক সোডার জলে পাকী তিন পোয়া হুইস্কি’। সে কি শুধু কথার কথা?

ধ্যান-জ্ঞান-একাগ্রতার মহৌষধ মদ্যপান। স্বপ্ন বা ইচ্ছে মগ্নতার মানে বুঝতেন শিল্পী সালভাদোর দালি। অল্টারনেট স্টেট অফ কনশাসনেস। মদ্যপান সৃষ্টিশীল মনকে অদ্ভুত এক স্তরে স্থিতিশীল রাখতে সাহায্য করে, বলতেন আর্নেস্ট হেমিংওয়ে-এর মতো সাহিত্যিক।

রাজাকে ভয় তাই ইচ্ছেপূরণ মন্ত্রীমশাইকে দিয়ে। একবার শক্তিদার সখা পৃথ্বীশ গাঙ্গুলিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, মদ্যপানে লোকসান কী? সুন্দর বলেছিলেন পৃথ্বীশদা। বলেছিলেন, এই যে আধোঘুমন্ত জীবনযাপন, তাতে মনে হয় জীবনের অর্ধেক সময় বাড়তি ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিয়েছি। আরেকবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম, শক্তিদার ব্র্যান্ড কী? অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা শক্তিদার মুখ থেকেই যেন উত্তরটা বেরিয়ে এল– ‘ব্র্যান্ড’, ইংরেজি শব্দ। বাংলায় কোনও ব্র্যান্ড হয় না। বলেই দু’লাইন আরও শুনিয়ে দিলেন।

ভালোবাসা পেলে আমি কেন আর পায়সান্ন খাব

যা খায় গরীবে, তাই খাব বহুদিন যত্ন করে

দেখা হয়েছিল হরিণখোলাতে মেঘলাদিনে সবুজ পাটের খেতে, আজ থেকে অর্ধ-শতাধিক বছর আগে। অদ্ভুত সে দেখা। উনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, কেমন হচ্ছে তোমাদের আউটডোরের কাজকর্ম? বলেছিলাম, খুব একটা ভালো না। কেন? উনি বললেন। আমরা বললাম সারাদিন বৃষ্টি। উনি বললেন আমার কাজ কিন্তু খুব ভালো হয়েছে এখানে। সে দেখা, জন্ম জন্মান্তরের মতো এক মস্ত শিক্ষা হয়ে রইল। রাজার দুলাল কিংবা ভিখারি কাউকে কিছু দিতে হলে জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজটি দিতে হয়, কে জানে সেটা দিয়ে কে কোথায় পৌঁছে যাবে। এক সামান্য রাখাল ছেলের হাত ধরে আমি পৌঁছে গিয়েছিলাম যে মানুষটির কাছে, তিনি শক্তি, তিনিই চট্টোপাধ্যায়, যার অপর নাম, সীমাহীন স্বাধীনতা।

বৃষ্টি নামলো যখন আমি উঠোন পানে একা।

দৌড়ে গিয়ে ভেবেছিলাম তোমার পাব দেখা।

হয়তো মেঘে-বৃষ্টিতে বা শিউলি গাছের তলে

আজানুকেশ ভিজিয়ে নিচ্ছো আকাশ-ছেঁচা জলে।

কিন্তু তুমি নেই বাহিরে অন্তরে মেঘ করে।

… পড়ুন ‘মুখ ও মণ্ডল’-এর অন্যান্য পর্ব …

পর্ব ৩৩। পত্রিকা পড়তে ছোটদের যেন কোনও অসুবিধে না হয়, খেয়াল রাখতেন নীরেনদা

পর্ব ৩২ । কে সি দাশের ফাঁকা দেওয়ালে আর্ট গ্যালারির প্রস্তাব দিতেই রাজি হয়ে গিয়েছিলেন বীরেনদা

পর্ব ৩১। কলকাতা থেকে ব্যাঙ্গালোরে, আমার জন্য তেজপাতা আর পাঁচফোড়ন নিয়ে এসেছিলেন অহিদা

পর্ব ৩০। হাতের লেখা ছোঁয়ার জন্য আপনার ছিল ‘ভানুদাদা’, আমাদের একজন ‘রাণুদিদি’ তো থাকতেই পারত

পর্ব ২৯। পুবের কেউ এসে পশ্চিমের কাউকে আবিষ্কার করবে– এটা ঢাক পিটিয়ে বলা দরকার

পর্ব ২৮। অন্ধকার নয়, আলো আঁকতেন গণেশ পাইন

পর্ব ২৭। প্রীতীশ নন্দীর চেয়েও কলকাতা ঢের বেশি চেনা অমিতাভের!

পর্ব ২৬। রুদ্রদা, আপনার সমগ্র জীবনযাত্রাটাই একটা নাটক, না কি নাটকই জীবন?

পর্ব ২৫। ক্ষুদ্রকে বিশাল করে তোলাই যে আসলে শিল্প, শিখিয়েছিলেন তাপস সেন

পর্ব ২৪: নিজের মুখের ছবি ভালোবাসেন বলে জলরঙে প্রতিলিপি করিয়েছিলেন মেনকা গান্ধী

পর্ব ২৩: ড. সরোজ ঘোষ আমাকে শাস্তি দিতে চাইলেও আমাকে ছাড়তে চাইতেন না কখনও

পর্ব ২২: মধ্যবিত্ত সমাজে ঈশ্বরকে মানুষ রূপে দেখেছেন রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

পর্ব ২১: ‘তারে জমিন পর’-এর সময় আমির খান শিল্পীর আচার-আচরণ বুঝতেই আমাকে ওঁর বাড়িতে রেখেছিলেন

পর্ব ২০: আমার জলরঙের গুরু শ্যামল দত্ত রায়ের থেকে শিখেছি ছবির আবহ নির্মাণ

পর্ব ১৯: দু’হাতে দুটো ঘড়ি পরতেন জয়াদি, না, কোনও স্টাইলের জন্য নয়

পর্ব ১৮: সিদ্ধার্থ যত না বিজ্ঞানী তার চেয়ে অনেক বেশি কল্পনা-জগতের কবি

পর্ব ১৭: ডানহাত দিয়ে প্রতিমার বাঁ-চোখ, বাঁ-হাত দিয়ে ডানচোখ আঁকতেন ফণীজ্যাঠা

পর্ব ১৬: আমার কাছে আঁকা শেখার প্রথম দিন নার্ভাস হয়ে গেছিলেন প্রধানমন্ত্রী ভি. পি. সিং

পর্ব ১৫: শঙ্করলাল ভট্টাচার্য শিল্পীদের মনের গভীরে প্রবেশপথ বাতলেছিলেন, তৈরি করেছিলেন ‘বারোয়ারি ডায়রি’

পর্ব ১৪: নাটককে পৃথ্বী থিয়েটারের বাইরে নিয়ে এসে খোলা মাঠে আয়োজন করেছিল সঞ্জনা কাপুর

পর্ব ১৩: চেষ্টা করবি গুরুকে টপকে যাওয়ার, বলেছিলেন আমার মাইম-গুরু যোগেশ দত্ত

পর্ব ১২: আমার শিল্প ও বিজ্ঞানের তর্কাতর্কি সামলাতেন সমরদাই

পর্ব ১১: ছবি না আঁকলে আমি ম্যাজিশিয়ান হতাম, মন পড়ে বলে দিয়েছিলেন পি. সি. সরকার জুনিয়র

পর্ব ১০: তাঁর গান নিয়ে ছবি আঁকা যায় কি না, দেখার ইচ্ছা ছিল ভূপেনদার

পর্ব ৯: পত্র-পত্রিকার মাস্টহেড নিয়ে ম্যাজিক দেখিয়েছিলেন বিপুলদা

পর্ব ৮: সৌমিত্রদার হাতে কাজ নেই, তাই পরিকল্পনাহীন পাড়া বেড়ানো হল আমাদের

পর্ব ৭: ঘোড়াদৌড়ের মাঠে ফ্যাশন প্যারেড চালু করেছিলেন মরিন ওয়াড়িয়া, হেঁটেছিলেন ঐশ্বর্য রাইও

পর্ব ৬: একাগ্রতাকে কীভাবে কাজে লাগাতে হয় শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, ধরিয়ে দিয়েছিলেন গুরু গোবিন্দন কুট্টি

পর্ব ৫: কলকাতা সহজে জয় করা যায় না, হুসেন অনেকটা পেরেছিলেন

পর্ব ৪: যে পারে সে এমনি পারে শুকনো ডালে ফুল ফোটাতে, বলতেন চণ্ডী লাহিড়ী

পর্ব ৩: সহজ আর সত্যই শিল্পীর আশ্রয়, বলতেন পরিতোষ সেন

পর্ব ২: সব ছবি একদিন বের করে উঠোনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলাম, বলেছিলেন অতুল বসু

পর্ব ১: শুধু ছবি আঁকা নয়, একই রিকশায় বসে পেশাদারি দর-দস্তুরও আমাকে শিখিয়েছিলেন সুনীল পাল

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved