মাত্রাতিরিক্ত অল্প রেখা; কোনও কোনও ক্ষেত্রে রেখা অবধি নেই, ব্রাশ স্ট্রোকে কেবল ছায়াটুকু ধরেছেন। স্টাডিইং ‘দ্য সায়েন্স অফ আর্ট’। ফাইনম্যানের স্কেচ দেখতে দেখতে ভিঞ্চির এই বিকল্প ফুটপাথখানার কথা মনে হয়। মনে হয়, মিডলাইফ ক্রাইসিস নয়, ফাইনম্যানের সংকট আসলে আরও গূঢ় এক দার্শনিক দ্বন্দ্ব; ভাব ও বস্তুর দ্বন্দ্ব; ‘আইডিয়া’ আর ‘অবজেক্ট’-এর দ্বন্দ্ব। ফলে মাঠে নেমে খানাতল্লাশ করা ছাড়া তার আর কোনও বিজ্ঞানসম্মত সমাধান ছিল না। যদিও তাঁর সংক্রমণের অভিমুখ বিপরীতে: ‘আর্ট অফ সায়েন্স’ থেকে ক্রমশ ‘সায়েন্স অফ আর্ট’-এর দিকে। রেনেসাঁর আলোকিত মধ্যগগনে দাঁড়িয়ে ভিঞ্চি শিল্পকে ভূমা করে বিজ্ঞানের দিকে এগোতে চেয়েছিলেন। ফাইনম্যানের ক্ষেত্রে শিল্প আসলে প্রস্থানবিন্দু। বিজ্ঞানের ভূমায় প্রতিষ্ঠিত সত্যকে শিল্পের অরূপে খুঁজে নেওয়ার আনন্দভৈরবী।

I wanted very much to learn to draw, for a reason that I kept to myself: I wanted to convey an emotion I have about the beauty of the world. It’s difficult to describe because it’s an emotion.

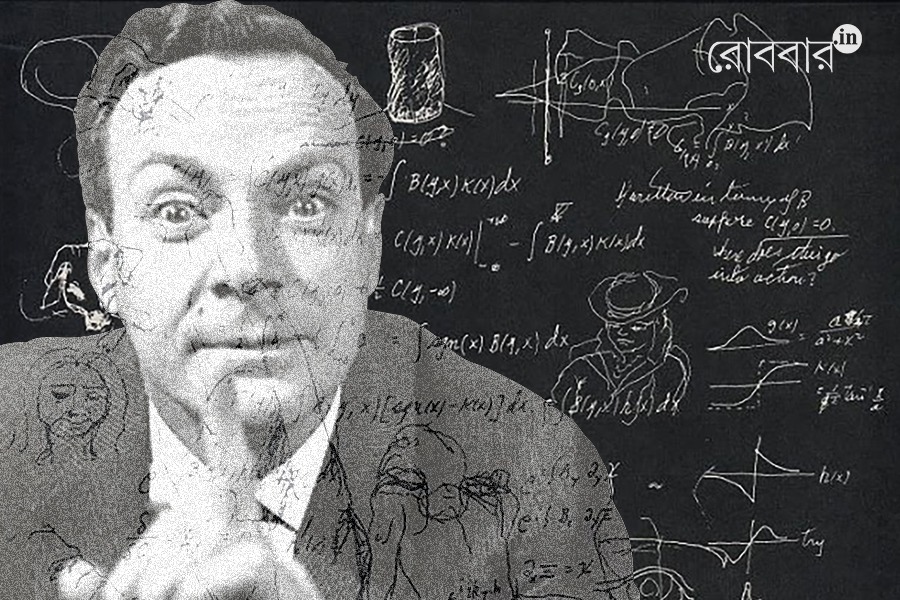

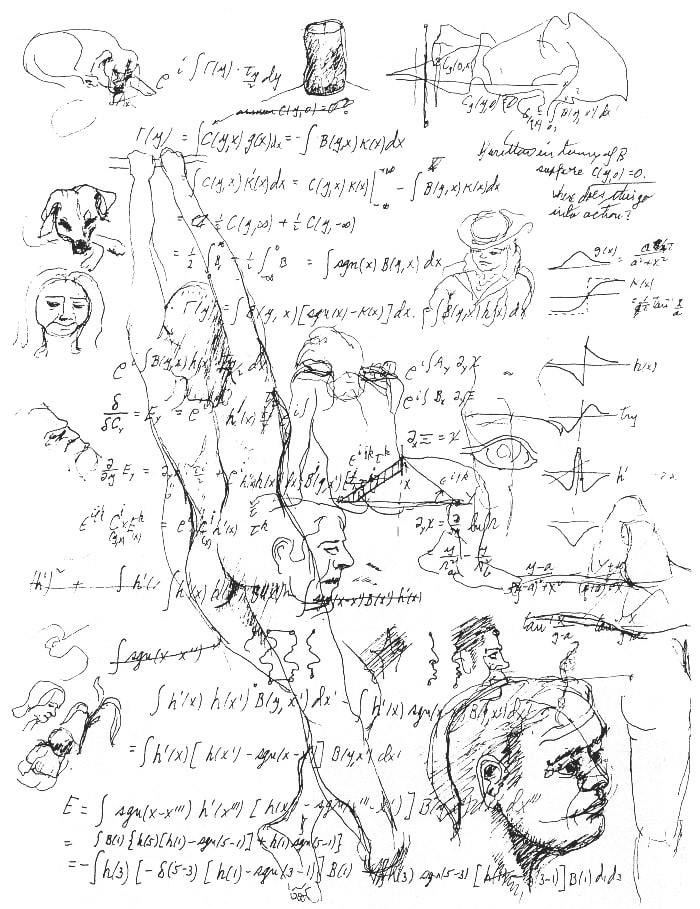

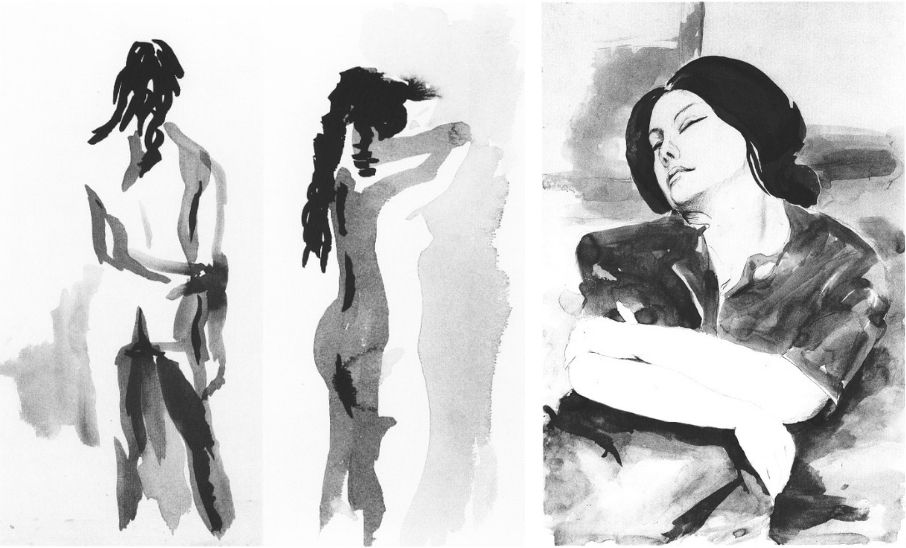

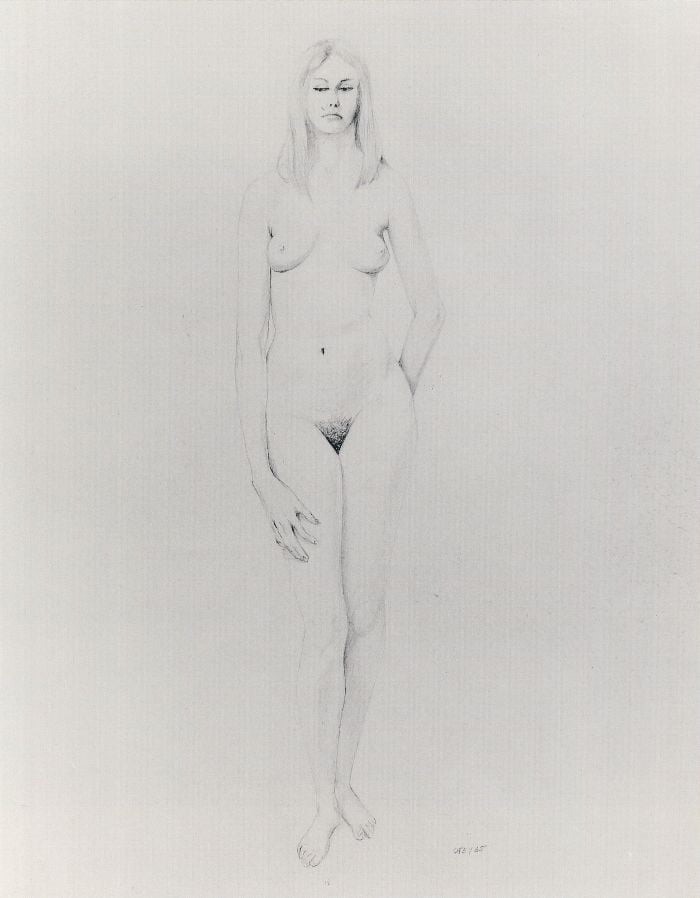

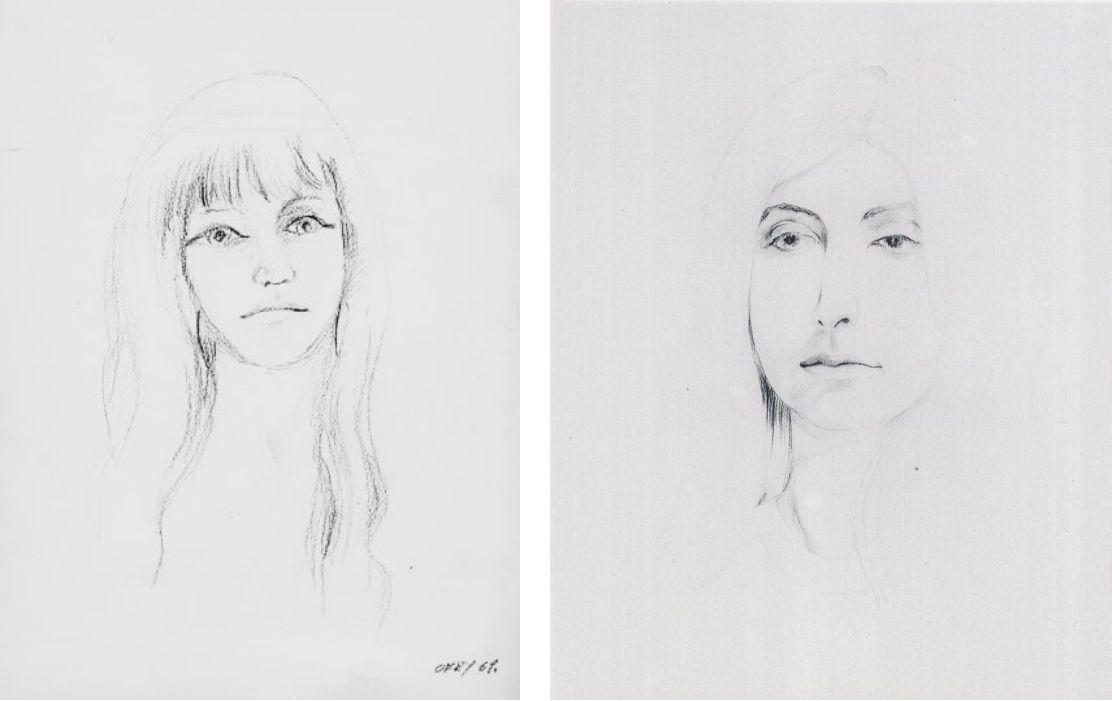

স্টাডি দ্য সায়েন্স অফ আর্ট, স্টাডি দ্য আর্ট অফ সায়েন্স। ভিঞ্চি বলতেন। অর্থাৎ প্রেক্ষিতের ফুটপাথ বদল। ‘আর্ট’ নিয়ে ফাইনম্যানের হঠাৎ-কৌতূহলকে মধ্যবয়সের সংকট বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন আমার এক পরিচিত বিজ্ঞানবেত্তা। তখন প্রথম হাতে এসেছে মিশেল ফাইনম্যান সম্পাদিত তাঁর স্কেচপত্তরের সংকলন। ’৬২-তে প্রথম আঁকছেন এক বালিকার ফ্রন্ট ভিউ। কাঁচা রেখা, ডিসপ্রোপোরশনেট। আরও কয়েকটি লাইন ড্রয়িং। একই সময়ের। আউটলাইন ধরার চেষ্টা। অধিকাংশই নারীমুখ। আরও পরে ফিগার– ফ্রন্টাল, ব্যাক, রিক্লাইনিং। এবং ন্যুড। মাত্রাতিরিক্ত অল্প রেখা; কোনও কোনও ক্ষেত্রে রেখা অবধি নেই, ব্রাশ স্ট্রোকে কেবল ছায়াটুকু ধরেছেন। স্টাডিইং ‘দ্য সায়েন্স অফ আর্ট’। ফাইনম্যানের স্কেচ দেখতে দেখতে ভিঞ্চির এই বিকল্প ফুটপাথখানার কথা মনে হয়। মনে হয়, মিডলাইফ ক্রাইসিস নয়, ফাইনম্যানের সংকট আসলে আরও গূঢ় এক দার্শনিক দ্বন্দ্ব; ভাব ও বস্তুর দ্বন্দ্ব; ‘আইডিয়া’ আর ‘অবজেক্ট’-এর দ্বন্দ্ব। ফলে মাঠে নেমে খানাতল্লাশ করা ছাড়া তার আর কোনও বিজ্ঞানসম্মত সমাধান ছিল না।

যদিও তাঁর সংক্রমণের অভিমুখ বিপরীতে: ‘আর্ট অফ সায়েন্স’ থেকে ক্রমশ ‘সায়েন্স অফ আর্ট’-এর দিকে। রেনেসাঁর আলোকিত মধ্যগগনে দাঁড়িয়ে ভিঞ্চি শিল্পকে ভূমা করে বিজ্ঞানের দিকে এগোতে চেয়েছিলেন। ফাইনম্যানের ক্ষেত্রে শিল্প আসলে প্রস্থানবিন্দু। বিজ্ঞানের ভূমায় প্রতিষ্ঠিত সত্যকে শিল্পের অরূপে খুঁজে নেওয়ার আনন্দভৈরবী।

বিজ্ঞানবেত্তার ধর্ম-মোতাবেক সন্দেহপ্রবণ মন; মন্থর, সংশয়ী সরণ। শুরুর দিকে প্রায় সমস্ত রেখার গায়ে সেই সংশয়ের দাগ। উভমুখী সংশয়। নিজেকে নিয়ে, শিল্পকে নিয়েও। কারণ সৌন্দর্য, তখনও, ফাইনম্যানের কাছে বিজ্ঞান-বাস্তবতাকে অতিক্রম করে যেতে পারেনি। বিজ্ঞান ও শিল্প। নান্দনিকতার উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন। দুয়েরই উদ্দেশ্য সত্যের কাছাকাছি পৌঁছনো। অথচ বিজ্ঞানের সত্য শিল্পের সত্যের মতো অ্যাবস্ট্রাক্ট নয়।

ফলে ছবি আঁকা শিখতে গিয়ে আহত হয়েছে তাঁর গাণিতিক যুক্তিক্রমের কাঠামো। কারণ তা ফিজিক্স শেখার মতো নয়। গাণিতিক সমস্যার অভিমুখ সরলরৈখিক; সমাধান তার অদ্বিতীয় গন্তব্য। অন্যদিকে ছবি কোনও নির্দিষ্ট সমাধানকে ‘ডিফাইন’ করে না। মানুষ ও প্রকৃতির মাঝে অনেকগুলো সম্ভাব্য সেতুর দরজা খুলে দেয়। ডাইভার্জিং।

এই অবিশ্বাস, বন্ধু জোরথিয়ানের সঙ্গে বহু তর্ক করেছেন এ নিয়ে। তর্কের খাতিরেই ছবি আঁকা শিখতে শুরু করেছেন। প্রথমে সপ্তাহে একদিন। পরে শিক্ষার আপাতসরল অভিগমন বদলে গেছে অনুসন্ধানে। ইন্টারন্যাশনাল কোরেস্পন্ডেন্স স্কুল থেকে মডেল স্টাডির জন্য প্যাসাডেনা আর্ট মিউজিয়ামের প্রশিক্ষণ বিভাগ। অজস্র স্কেচ, ড্যুডলিং, ন্যুড, সেমিন্যুড, ওয়াটার কালার। সংশয় থেকে বিস্ময়ে উত্তরণে ক্রমশ উপলব্ধি করেছেন– সত্যের ঈশ্বর বলে কিছু নেই, কণিকার অবস্থার মতো তা কেবল একটি তাৎক্ষণিক সম্ভাবনা মাত্র।

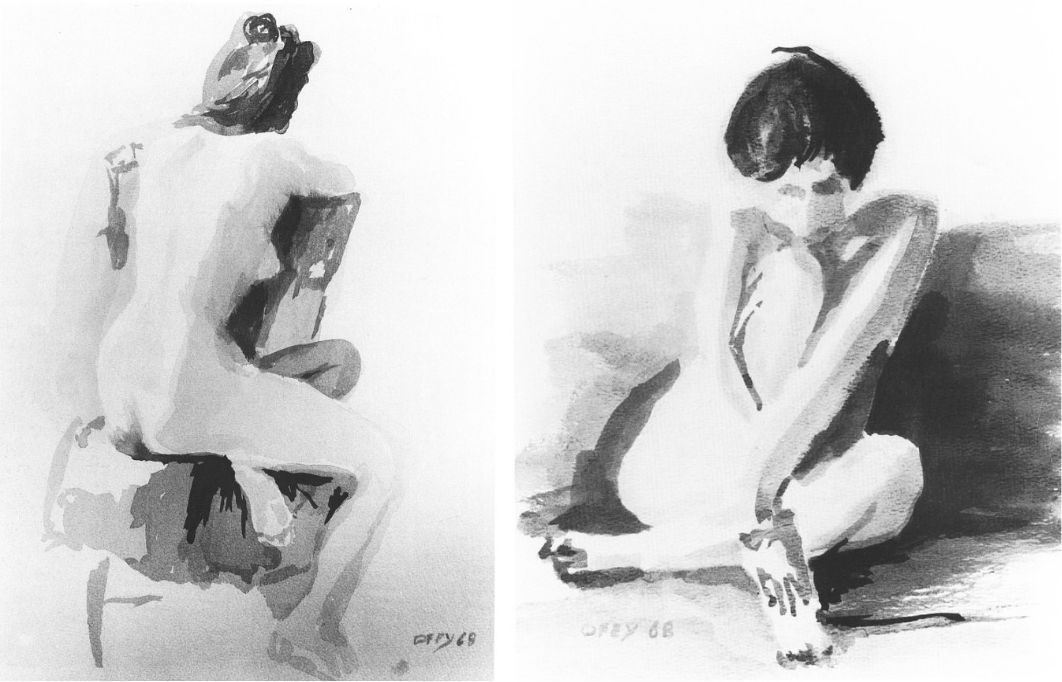

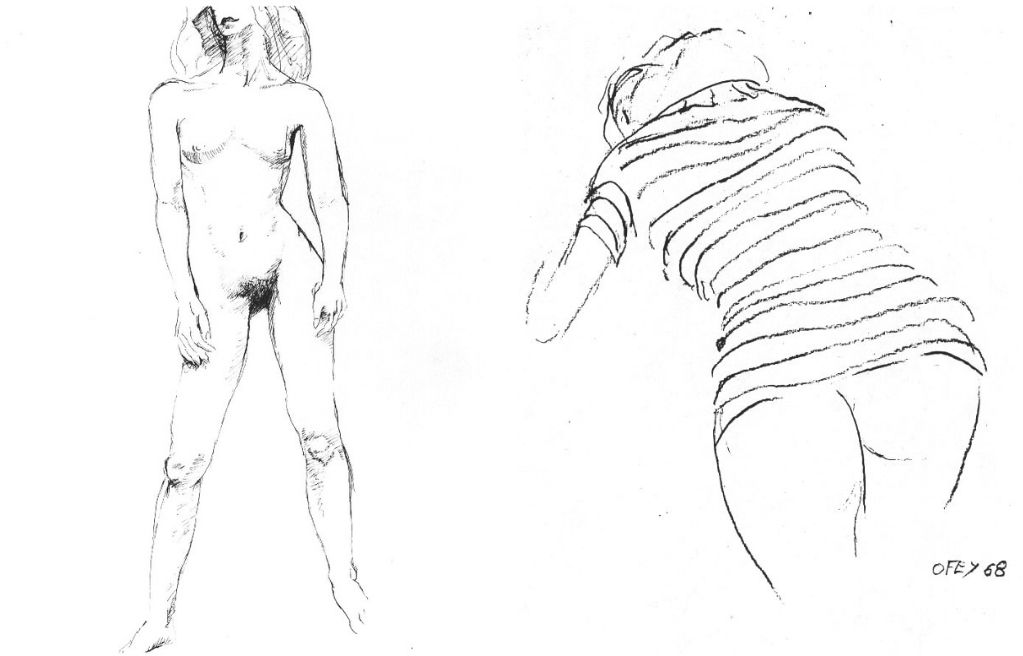

আমায় আশ্চর্য করে ফাইনম্যানের সমসাময়িক ছবির দেশ থেকে বিচ্যুত থাকার অভ্যাস। যুদ্ধপরবর্তী ছবির বাঁকবদল তিনি দেখার চেষ্টাই করেননি। বরং মুগ্ধ হয়েছেন ক্ল্যাসিকে। মাইকেল অ্যাঞ্জেলো দেখতে ছুটে গেছেন ইতালি, দেখছেন বত্তিচেল্লি, পেরুজিনো। আবার রাফায়েল দেখছেন। পশ্চিমি ক্লাসিকের অ্যানাটমি নিশ্চয়ই তাঁর ভাবনার আবাদভূমিকে কর্ষণ করেছিল। হিউম্যান বডি। যা এঁকেছেন তার নব্বই শতাংশই হিউম্যান ফিগার। বিশেষত ফিমেল ন্যুড। প্যাসাডেনার টপলেস রেস্তরাঁয় কিংবা স্ট্রিপ ক্লাবে, গণিকাপল্লিতে ছুটে বেরিয়েছেন ন্যুড স্টাডির জন্য। ’৬৭-’৬৮ নাগাদ যে স্কেচগুলো করছেন– সূক্ষ্ম রেখা, দু’-একটি আঁচড়ে ভল্যুম বের করে আনা। সাতের দশকের মিনিমালিজম প্রভাবিত করেছিল তাঁকে। জাপানি ছবির সূক্ষ্মতাও। জিওন্যানির টপলেস ডান্সিং রেস্তরাঁয় বসে বেশ কয়েকটি চমৎকার স্কেচ করেছেন। ক্যাথির একটি স্ট্যান্ডিং ন্যুড, কিংবা এক ডান্স-গার্লের ব্যাক-স্টাডির সাইকিডেলিক এফেক্ট দেখার মতো। ’৬৮-তে করা দু’খানা ওয়াটার কালারের কথা আলাদা করে বলতে হয়। সিটেড ন্যুড, ব্যাক আর ফ্রন্ট, রঙের ঘনত্ব বাড়িয়ে কমিয়ে এমন চমৎকার ছায়া ধরেছেন। আর আলো! একখানা স্ট্যান্ডিং ন্যুড আঁকতে গিয়ে গোটা ক্যানভাস ধুয়ে দিয়েছেন আলোর মায়াবি কুয়াশায়। এবং সেখানেও, মিনিমালিস্ট; একটিও অতিরিক্ত আঁচড় নেই; ‘ইচ স্ট্রোক কাউন্টস’।

খুব বেশি প্রথাগত শিক্ষার গুমোর ছিল না বলেই বোধহয় ফাইনম্যানের বেশ কিছু ছবি উতরে গেছে। শিশুর খেলার মতো। অহৈতুকি। অসম্ভবের ছন্দ। সেই ছন্দখানা বজায় রাখতেই বেনামে আঁকতেন। ‘সেলফ-মকারি’ যাকে বলে। ছবির নীচে সই করতেন OFEY। (ফরাসি ‘Au Fait’ দ্রষ্টব্য)। একবার ক্যালটেকের এগজিবিশনের জন্য এঁকেছিলেন ‘ম্যাগনেটিক ফিল্ড অফ দ্য সান’। সূর্যের চৌম্বক বলয় যেন তরুণীর কেশ-আন্দোলন থেকে উঠে আসা সমান্তর তরঙ্গ। ছবিখানা কিনে নিয়ে যান এক অপরিচিতা, সঙ্গীকে উপহার দেবেন বলে। সারপ্রাইজ গিফট। অথচ সামান্য ভুল-বোঝাবুঝি, ঈশ্বরের সামান্য কৌতুকে, পরে সেই একই ছবি কিনতে আসেন তাঁর সঙ্গী। না-পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে যান। প্রথম ছবি বিক্রি। তবু সেই আনন্দকে অতিক্রম করে ফাইনম্যান উপলব্ধি করছেন: ব্যক্তির দুঃখসুখ আনন্দবেদনার সঙ্গে বিজ্ঞানের যোগ ক্ষীণ। ‘ইন্ডিভিজুয়াল প্লেজার’ দিতে পারে কেবল শিল্পই।

আবার অনেক পরে, যখন ক্যালটেক ফাইনম্যানের একক প্রদর্শনী করেছে, এথেনিয়াম হলে– একটি ‘ইরোটিক’ ন্যুডকে, মজা করেই চালিয়ে দিয়েছেন মেরি ক্যুরির ছবি বলে। ‘মাদাম ক্যুরি অবজার্ভিং দ্য রেডিয়েশনস ফ্রম রেডিয়াম’। পরে ধরা পড়ে লিখছেন: ‘উন্মুক্ত বক্ষে, একজন নারীর মতো করে, কেউ তো ক্যুরিকে কখনও দেখলেন না!’

স্বীকৃত দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রশ্ন করার এই ফাইনম্যানোচিত প্রবণতা— আত্ম-জিজ্ঞাসার অভিমুখকে রসিকতায় বদলে দেওয়া; অথবা দু’য়ের মাঝামাঝি জ্যা-বিহীন প্রলম্বিত এক অবস্থায়। যদিচ শেষ অবধি জিজ্ঞাসার কনট্যুর-বিহীন ইনফিনিটিতেই নিজের ছবি আঁকার খণ্ড ইতিহাসকে নিক্ষেপ করতে চেয়েছেন ফাইনম্যান। প্রকৃতি, আর তার নান্দনিকতার নেপথ্যচারী যে সত্য, সেই সত্যের ঈশ্বরকে দেখতে চেয়ে মুখোমুখি হয়েছেন সেই অমোঘ স্বগত প্রশ্নের, যে প্রশ্ন আরও সর্বজনীন, আরও গূঢ়ভাবে উচ্চারিত আত্ম-জবানির পাতায়: ‘বাট, ইজ ইট আর্ট?’

আর্ট আর সায়েন্সের অনন্ত টানেলের মধ্যে দাঁড়িয়ে এই ‘বাট’ শব্দটিই ফাইনম্যানের পজিশন ভেক্টর। ক্রান্তিবিন্দু।

……………………….

ফলো করুন আমাদের ওয়েবসাইট: রোববার ডিজিটাল

……………………….

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved