ইতিহাসের বিচারে প্রথম যুদ্ধবিরোধী ছবি এঁকেছিলেন আর স্প্যানিশ চিত্রী গোইয়া। ১৮০৮ সালে আঁকা সেই ছবি আজকেও রাতের ঘুম কেড়ে নেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। স্পেনের বিরুদ্ধে নেপোলিয়ানের সৈন্যবাহিনীর সে মর্মন্তুদ যুদ্ধের ছবিটি এঁকেছিলেন ‘The disasters of war 1808’। সেখানে দেখা যাবে, মুখোমুখি অসহায় মানুষদের গুলি করে মারছে একদল সৈন্য, চারপাশে পড়ে আছে নিহতের লাশ। সেই ছবিই বুঝি যুদ্ধের বিরুদ্ধে আঁকা কোনও শিল্পীর প্রথম চিত্রিত প্রতিবাদ।

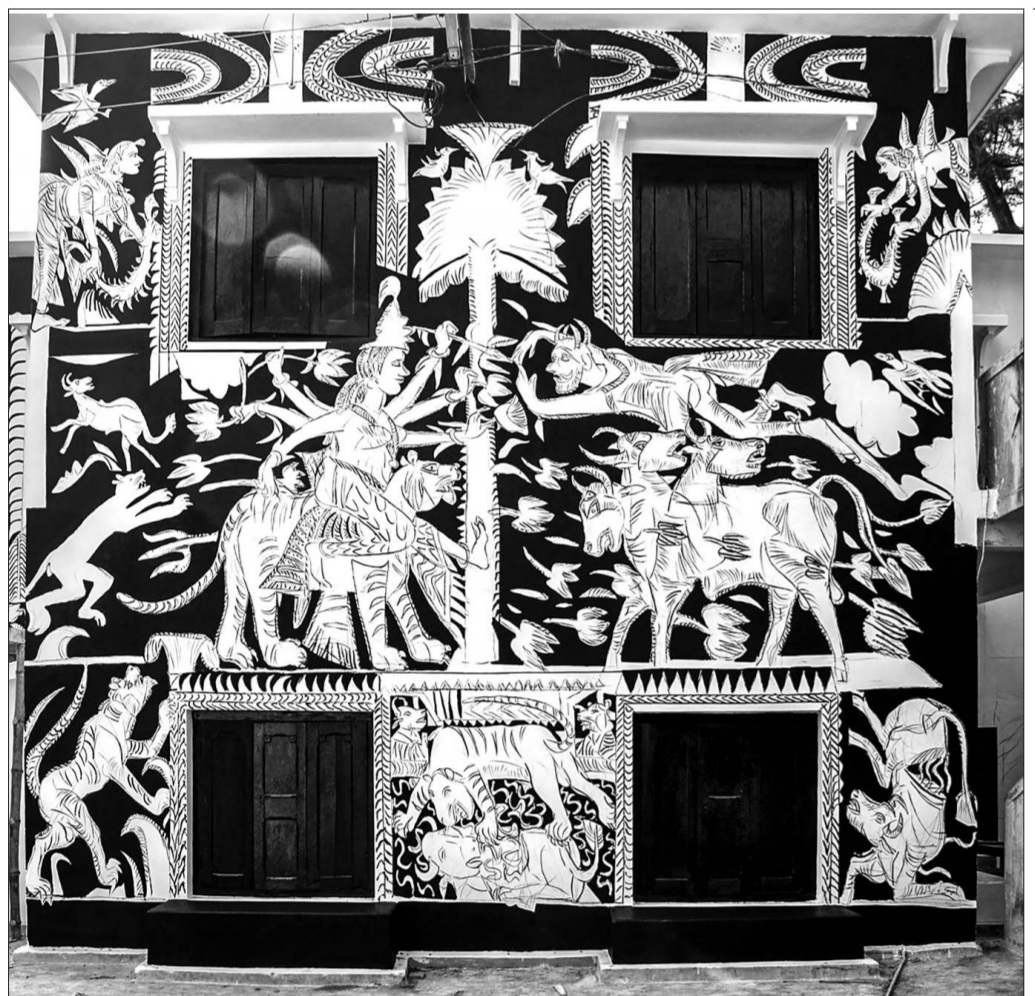

প্রচ্ছদে ব্যবহৃত ছবি: কে জি সুব্রহ্মণ্যম

কী ভয়ংকর এক সময়ের মধ্য দিয়ে চলেছি আমরা! অস্ত্রের ঝলকানিতে সারা আকাশ রক্তে লাল হয়ে আছে, প্রতি মুহূর্তে আছড়ে পড়ছে ঝাঁকে ঝাঁকে মারণাস্ত্র। সেই সঙ্গে অস্ত্রধারীর দানবীয় উল্লাসে আকাশ উঠছে বিদীর্ণ হয়ে। সেই অস্ত্রের ঝাঁক নেমে আসছে সর্বত্র। অসহায় নারী, শিশু, বৃদ্ধ, অসুস্থ মানুষকেও রেয়াত করছে না। তাকাচ্ছে না স্কুল বা হাসপাতালের দিকে। জীবন আর মৃত্যুর মাঝে এখন এক চিলতেও ফারাক নেই, যেন মারণ সার্কাসের খেলায় মেতেছে পৃথিবী। এ কোন সভ্যতার শিখরে এসে পৌঁছেছি?

ছবিতে যতদূর চোখ যায়– কেবল ধ্বংসস্তূপের সারি। শহরের পর শহর প্রাণহীন, তালগোল পাকিয়ে পড়ে আছে। সর্বত্র ছড়িয়ে দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া লাশ, ছিন্নভিন্ন শরীর, থেঁতলে যাওয়া মৃতদেহের সার। মৃত্যুর এ মিছিল আজ বুঝি আমাদের আর মনে দাগ কাটতেও করতেও পারছে না। তার মধ্য দিয়ে আমরা চলেছি। কিন্তু চলেছি সে কোন অভিমুখে?

ক’দিন আগে ফেসবুকের পাতায় দেখেছিলাম এক শিশুর ছবি। তাকে দেখেছি বোধহয় ইশকুলের পোশাকে। বসে আছে একরাশ ধ্বংসস্তূপের ওপরে। সে একা, কেউ নেই আশপাশে। কেউ একজন ছবি তুলতে এগিয়ে এলে, তার চোখের কোনায় দেখেছি প্রতিবাদের আগুনের ফুলকি। ছোট্ট দুটো হাত নেড়ে তীব্র স্বরে আলতো ইংরেজিতে বলছে, ‘নো ফুড। নো ওয়াটার। নো ফোটো। গো… গো’। ওই শিশুর চোখে বিদ্রোহের প্রখর চাহনি আমার রাতের ঘুম কেড়েছে। শুনতে পাই, এমন কয়েক সহস্র শিশুর নাকি মৃত্যু ঘটেছে যুদ্ধে– সঠিক পরিসংখ্যান এখনও অধরা! এ আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি? জানি, পৃথিবীতে এই প্রথম নেমে আসেনি যুদ্ধের নির্মমতা। কিন্তু প্রশ্ন করতে পারি না, কেন যুদ্ধ? এই প্রাণঘাতী যুদ্ধ কি আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব নয়?

কেউ বলবে, পৃথিবীতে এই যুদ্ধ কি প্রথম? সেই কবে থেকে যুদ্ধের আগুনে পুড়ছে মানুষ, মাটি উঠেছে রাঙা হয়ে। পৃথিবীর ইতিহাস, সে তো শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে যুদ্ধের ইতিহাস। উত্থান আর পতনের নির্দয় উপাখ্যান। সে উঠে এসেছে সাহিত্যে, এসেছে শিল্পকলায়। আমাদের দেশের দু’টি মহাকাব্য জুড়ে রয়েছে দুই প্রকাণ্ড যুদ্ধ। শিল্পীর ক্যানভাসেও কি যুদ্ধের ছবি আঁকা হয়নি? পুব ও পশ্চিম– সবার ছবিতে কোনও না কোনও সময়ে যুদ্ধের কালো ছায়া এসে হানা দিয়েছে। ভেবে দেখলে, বিশ্বের অন্যতম সেরা আধুনিক সেই ছবি, সে তো আমাদের সামনে যুদ্ধের বিভীষিকা মেলে ধরেছে। ১৯৩৭ সালে আঁকা পিকাসোর ‘গুয়ের্নিকা’– সে কি যুদ্ধের বিরুদ্ধে শিল্পীর দুর্মর প্রতিবাদ নয়? দীর্ঘ মুরালের মতো বিস্তীর্ণ সে চিত্রপট এখনও আমাদের আশ্চর্য আকর্ষণে নিস্তব্ধ করে রাখে। আকারে প্রায় সাড়ে ১১ ফুট দীর্ঘ এবং ২৬ ফুট প্রশস্ত এই ছবির সামনে দর্শক আজও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে, তার ভাষা হারিয়ে যায়। প্রায় ৯০ বছর আগের এই ছবির জন্য পিকাসোর অক্লান্ত অধ্যবসায় দেখে অবাক হতে হয়, সেই অকুণ্ঠ অধ্যবসায় কি শিল্পীর যন্ত্রণা থেকে উঠে আসেনি? ইতিহাসের নিরিখে, স্পেনের জাতীয়তাবাদী বাহিনীর নির্দেশে জার্মান ও ইতালীয় যুদ্ধবিমান থেকে উত্তর স্পেনের প্রত্যন্ত গ্রাম গুয়ের্নিকায় বোমাবর্ষণের বিরুদ্ধে আঁকা এই ক্যানভাস। শিল্পীর চিত্রপটে এ ছবির মতো আর কোথাও যুদ্ধের এমন বীভৎসতা ফুটেছে কি না, বলা সহজ নয়। অথচ ছবিতে নেই কোনও রঙের দগদগে চিহ্ন, প্রায় সাদা-কালোর সংযত ব্যবহারে, প্রায় কাগজ-কাটা জ্যামিতিক আকারের ভিতর দিয়ে মানুষের বিপন্নতা, জননীর অসহায় আর্তি কী আশ্চর্য ভাষায় ধ্বনিত হচ্ছে ছবির প্রতিটি অনুষঙ্গে। তুলির প্রত্যেক আঁচড়ে। সমগ্র বিশ্বকে নাড়িয়ে দিয়েছে এই ছবি!

এ ছবির বার্তা এসে পৌঁছেছিল জীবনের সায়াহ্নে শান্তিনিকেতনের মাটিতে, রবীন্দ্রনাথের কাছে। সেই সূত্রে মনে পড়বে তারই প্রেক্ষিতে লেখা ‘সেঁজুতি’র সেই কবিতার ছত্র–

যুদ্ধ লাগল স্পেনে;

চলছে দারুণ ভ্রাতৃহত্যা শতঘ্নীবাণ হেনে।

সংবাদ তার মুখর হল দেশ-মহাদেশ জুড়ে,

সংবাদ তার বেড়ায় উড়ে উড়ে

দিকে দিকে যন্ত্রগরুড়রথে

উদয়রবির পথ পেরিয়ে অস্তরবির পথে।

এমনকী, কবির ফরাসি অনুরাগিণী আন্দ্রে কারপেলেস এবং তাঁর স্বামী ডাল হগম্যান এই ছবির একটি কার্ড তাঁকে পাঠিয়েছিলেন। জীবনের প্রান্তে দাঁড়িয়ে প্রাচ্যকবির অন্তরে যুদ্ধের বিরুদ্ধে শিল্পীর এমন চিত্রভাষা কি গভীরভাবে আঘাত করেনি?

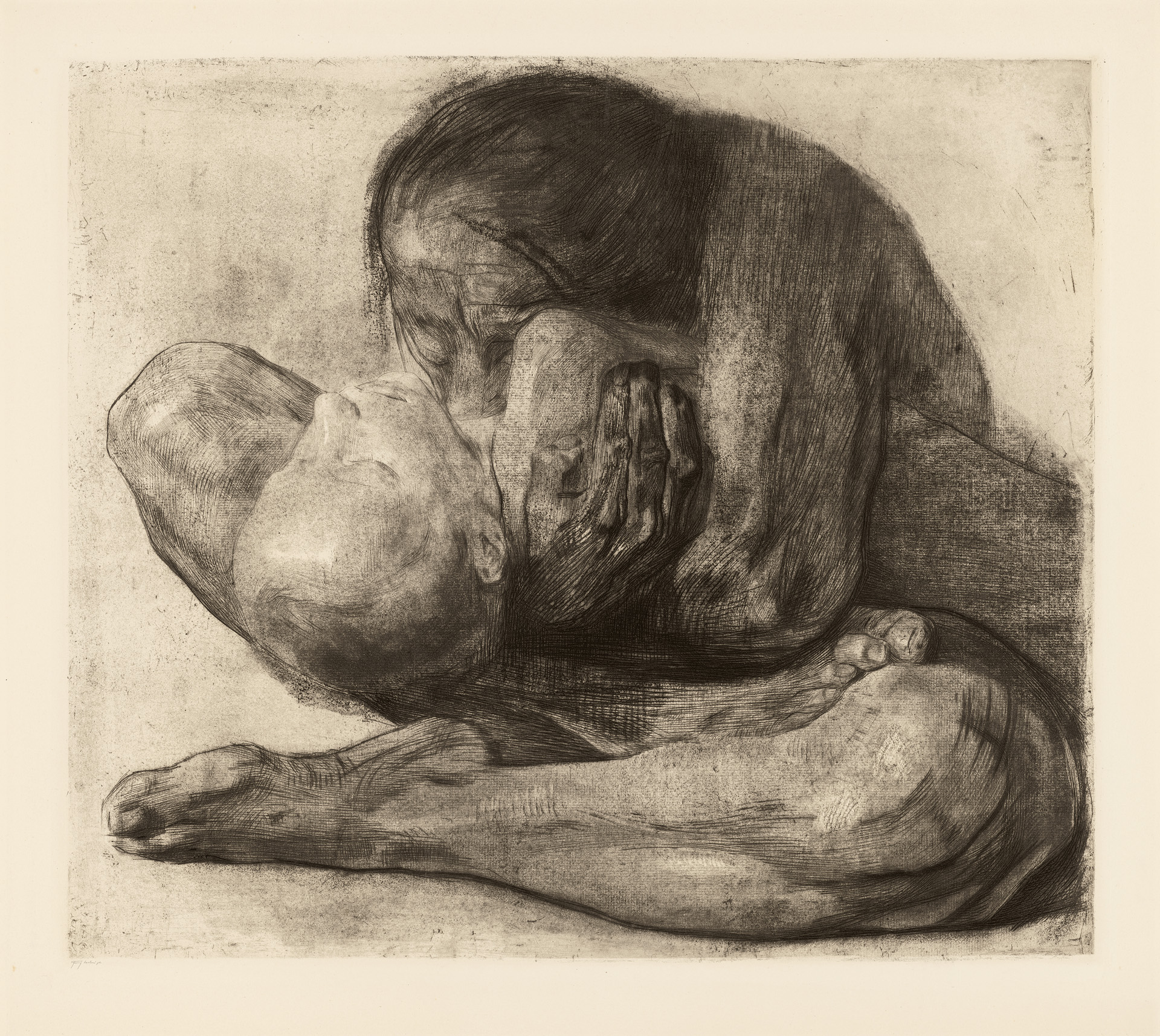

তবে ইতিহাসের বিচারে প্রথম যুদ্ধবিরোধী ছবি এঁকেছিলেন আর স্প্যানিশ চিত্রী গোইয়া। ১৮০৮ সালে আঁকা সেই ছবি আজকেও রাতের ঘুম কেড়ে নেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। স্পেনের বিরুদ্ধে নেপোলিয়ানের সৈন্যবাহিনীর সে মর্মন্তুদ যুদ্ধের ছবিটি এঁকেছিলেন ‘The disasters of war 1808’। সেখানে দেখা যাবে, মুখোমুখি অসহায় মানুষদের গুলি করে মারছে একদল সৈন্য, চারপাশে পড়ে আছে নিহতের লাশ। সেই ছবিই বুঝি যুদ্ধের বিরুদ্ধে আঁকা কোনও শিল্পীর প্রথম চিত্রিত প্রতিবাদ। একথা বলতে গিয়ে ভেসে উঠবে ক্যাথে কোলভিৎসের কথা, মৃত পুত্রকে জড়িয়ে ধরে জননীর সে আর্তিঘেরা ছবির দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না। ক্যাথের অজস্র ছবির মধ্যে আরেকটি– দুঃস্বপ্নের জেগে ওঠা– অন্ধকার নিশুতি রাত্রে এক অসহায় মা, আলো নিয়ে রাশি রাশি মৃতদেহ থেকে নিজের ছেলের লাশ শনাক্ত করার চেষ্টা করে চলেছে। এ ছবি বর্ণনা করতে গেলে অক্ষরেরা হার মানে, শব্দেরা আড়ালে লুকোতে চায়। চাপ চাপ ঘন অন্ধকারের মধ্যে আলো হাতে ঝুঁকে পড়া এক নারীর অবয়ব, ছবির সবখানে অন্ধকার। কেবল সামান্য আলো পড়েছে তার হাতে, মৃতদেহের উন্মুক্ত শরীরে। যুদ্ধের নির্মমতা বিষয়ে যদি গুটিকয় ছবি বেছে নিতে হয়, তবে এ ছবি কখনও বাদ দেওয়া যাবে না।

আমাদের শিল্পীরাও এঁকেছেন যুদ্ধের একাধিক ছবি। সে কথায় মনে পড়বে গগনেন্দ্রনাথের আঁকা এক হৃদয়বিদারক ছবি। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ অবসানে হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদের সামনে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে শুভ্র শাড়ি পরিহিত অসংখ্য নারী। এঁরা প্রত্যেকেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে হারিয়েছেন তাঁদের স্বামী। এই সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা বিধবা রমণীরা যুদ্ধের কী ভয়ানক অর্থবহ বয়ে আনে! একই বিষয়ে আঁকা নন্দলালের ছবির কথা মনে পড়বে। সে-ও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অন্তিম দৃশ্য, ছবিতে দেখা যাচ্ছে কেবল দু’জোড়া পা– তাঁদের একজন ধৃতরাষ্ট্র, অন্যজন গান্ধারী। তাঁদের পায়ের নিচের ভূমি টকটকে রক্তবর্ণে লাল। এ ছবি যিনি কিনে তাঁর শোবার ঘরে টাঙিয়েছিলেন, রাতের পর রাত ঘুমোতে না-পেরে ফেরত দিয়েছিলেন সে ছবি। যুদ্ধের বিরুদ্ধে এ ছবি কি শিল্পীর নিঃশব্দ প্রতিবাদ নয়?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আবহে আমাদের কবি, তাঁর ৮০ বছরের জন্মদিনে পৃথিবীকে শুনিয়েছিলেন তাঁর শেষ বাণী ‘সভ্যতার সংকট’। বলেছিলেন, ‘আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি– পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ! কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব’। কবির প্রয়াণের প্রায় ৮৫ বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার এই ভয়ানক সময়ে আমরা কি আর সেই অটল বিশ্বাস আমাদের বুকের মধ্যে এখনও ধরে রাখতে পারছি?

আবার এক চিত্রকরের কথা মনে পড়ে। তিনি কেজি সুব্রহ্মণ্যন, তিনিও জীবনের প্রান্তে এসে কলাভবনের দেওয়ালে এঁকেছিলেন এক বিস্তৃত মুরাল। সমগ্র বাড়ির দেওয়ালের সমস্ত কাজ প্রায় শেষ হয়ে এলেও একটা বড় অংশ ছেড়ে রেখেছিলেন অনেকদিন। ভাবছিলেন কী আঁকবেন সেখানে। অবশেষে সেখানে আঁকলেন আমাদের চিরচেনা এক যুদ্ধের ছবি। দেবী দুর্গার সঙ্গে মহিষাসুরের যুদ্ধ। তবে সে লড়াইকে তিনি দেখেছেন একটু স্বতন্ত্র ভাবনায়। সেই ছবিতে তিনি উভয়পক্ষের হাতে অস্ত্রের পরিবর্তে তুলে দিয়েছেন ফুল। এই বর্ষীয়ান শিল্পীর মনে হয়েছিল, এ এমন এক সময়– যেখানে আর হিংসার বদলে হিংসা নয়। এখন অস্ত্রের সামনে এগিয়ে দিতে হবে ফুলের গুচ্ছ। এ-ও কি শিল্পীর প্রতিবাদের অভিনব ভাষা নয়? কিন্তু আজকের বিপুল অস্ত্র-ঝনঝনার মুখোমুখি সেই অনুভব আর কতটুকু টিকিয়ে রাখতে পেরেছি আমরা? দয়া, মায়া, অহিংসা, পাপ, পুণ্য, ন্যায়, অন্যায়– এই শব্দগুলো আমাদের মনে ফিকে হয়ে এসেছে। তারা কি এবার ক্রমে ক্রমে অভিধানের পাতা থেকেও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে? কে বলবে সে কথা?

যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে এক শিশুর কথা বলেছিলাম গোড়ার দিকে, ধ্বংসস্তূপের মধ্যে এক নিষ্পাপ মুখমণ্ডল– যার চোখের কোণে ঝলসে উঠেছিল সভ্যতা নামের বীভৎসতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ! তেমন শিশুর প্রসঙ্গেই আবার ফিরে আসতে চাই। আগামী দিনের পৃথিবী যে তাদের জন্যে। মনে পড়ল, সুকান্ত ভট্টাচার্যের ‘ছাড়পত্র’ কবিতার এক ছোট্ট টুকরো। ইচ্ছে করছে তাঁর সঙ্গে গলা মিলিয়ে চিৎকার করে বলি–

…জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তূপ-পিঠে

চলে যেতে হবে আমাদের।

চলে যাবো– তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ

প্রাণপণে পৃথিবীর সরাবো জঞ্জাল,

এ বিশ্বকে এ-শিশুর বাসযোগ্য করে যাবো আমি–

নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।

কিন্তু চারদিকে তাকিয়ে মন আজ শঙ্কায় কুঁকড়ে যাচ্ছে। আমরা পারব তো সে কাজ?

…………………………….

ফলো করুন আমাদের ওয়েবসাইট: রোববার ডিজিটাল

…………………………….

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved