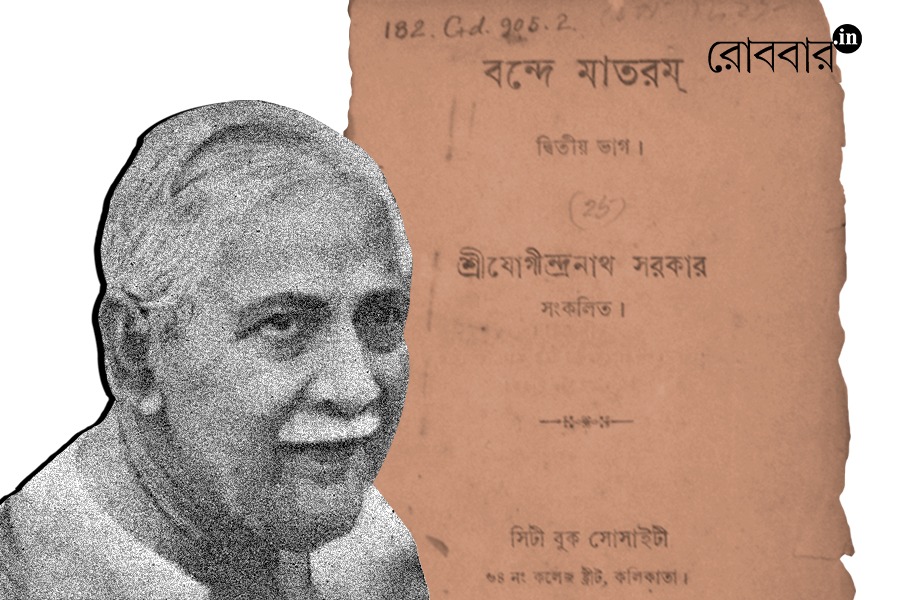

প্রকাশের পরক্ষণেই সংকলন-গ্ৰন্থটির বিপুল কাটতি থেকে একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে প্রকাশকের ‘মহৎ উদ্দেশ্য’ আংশিকভাবে নয়, সম্পূর্ণরূপেই সফল হয়েছিল। শুধু তাই নয় বিপুল জনপ্রিয়তায় ‘বন্দেমাতরম’ দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশ করতে হয়। সেই গ্ৰন্থের নিবেদন অংশে যোগীন্দ্রনাথ স্পষ্টতই লিখছেন– ‘বর্তমান স্বদেশী আন্দোলনকে উপলক্ষ করিয়া অনেক স্বদেশ ভক্ত সুকবি সম্প্রতি অনেকগুলি উচ্ছ্বাসপূর্ণ সংগীত রচনা করিয়াছেন। এই সকল সংগীতের অধিকাংশ এই খণ্ডে প্রকাশিত হইল।’ ‘বন্দেমাতরম’ দ্বিতীয় ভাগও সমাদৃত হয়েছিল। এমনকী প্রথম ভাগের ক্রেতাদের জন্য দ্বিতীয় ভাগের অর্ধেক মূল্য ধার্য হয়। উল্লেখ্য বিষয়, এই বই বিক্রির অর্থমূল্য যোগীন্দ্রনাথ দান করেন স্বদেশী আন্দোলনের জন্য সংগৃহীত অর্থ ভাণ্ডারে।

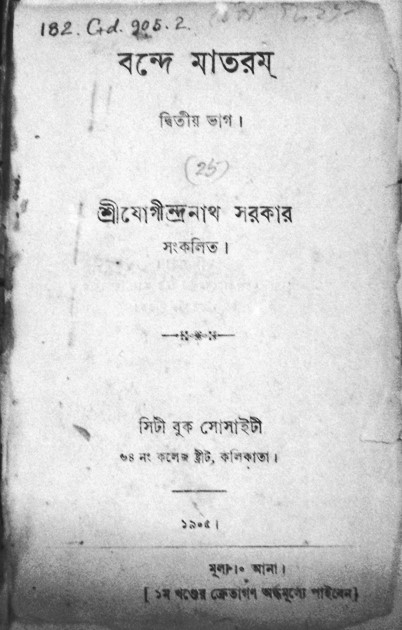

তিন তিনবার পুনর্মুদ্রণ, একমাসের মধ্যে। আদতে একমাসেও নয়। মাত্র ২২ দিনে তিনবার পুনর্মুদ্রণ। সেই পুনর্মুদ্রণ আজকের হিস্যা হিসেবে নয়। প্রতি মুদ্রণে ২০০০ কপি করে। সময়কাল ১৯০৫। বঙ্গভঙ্গের বাতাবরণে ৫ সেপ্টেম্বর, ১৪ সেপ্টেম্বর এবং ২৮ সেপ্টেম্বর। অর্থাৎ ২২ দিনে ৬০০০ কপি বইয়ের পুনর্মুদ্রণ। বইটি হল স্বদেশী গান-কবিতার সংকলন ‘বন্দে মাতরম্’। সংকলক তথা প্রকাশক যোগীন্দ্রনাথ সরকার। যোগীন্দ্রনাথের নিজস্ব প্রকাশনা সংস্থা ‘সিটি বুক সোসাইটি’ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল ‘বন্দে মাতরম্’ বইটি। বইটির ভূমিকা লেখেন সখারাম গণেশ দেউস্কর। কবি ও গীতিকারদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন, নজরুল ইসলাম, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সরলা দেবী, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, নবীনচন্দ্র সেন প্রমুখ। সংকলন-গ্রন্থটির নান্দীমুখে সংকলিত হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘বন্দে মাতরম্’ গানটি। দেশাত্মবোধক গান-কবিতা মিলিয়ে সর্বাধিক রচনা সংকলিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের।

‘বন্দে মাতরম্’ গ্রন্থটি সম্পর্কে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলছেন– “স্বদেশী আন্দোলনের সেই ক্রান্তিকারী ঘূর্ণিপাকের মধ্যে এক শুভক্ষণে যোগীন্দ্রনাথের মনে এই চিন্তার উদয় হল। পথে-ঘাটে লোকের মুখে মুখে যেসব স্বদেশী গান দেশময় ছড়িয়ে পড়েছে, সেগুলি সংগ্রহ করে একখানি বইয়ের মধ্যে গেঁথে রাখা। ছড়ানো ফুলের এই মালা তিনি স্বদেশবাসীর কাছে ‘বন্দে মাতরম্’ নাম দিয়ে একখানি নাতিবৃহৎ স্বদেশী গান আর কবিতার বইয়ের আকারে এনে দিলেন। আমরা তার এই কাজকে প্রবুদ্ধ ভারতের চরণে এক মহনীয় অর্ঘ্য বলে দেশমাতার প্রসাদ রূপে মাথা পেতে নিলুম। এই বই তার নিজস্ব ক্ষেত্রে আবালবৃদ্ধবনিতা নির্বিশেষে সমস্ত বাঙালির মনে দেশাত্মবোধ জাগাতে, আশা আর আগ্রহ এনে দিতে বিশেষভাবে সহায় হয়েছিল।” ইতিহাসবিদ রমেশচন্দ্র মজুমদারের স্মৃতিতে আছে– “স্বদেশী আন্দোলনের প্রবাহে দেশের যুবকগণ ভেসে গেছে। রাস্তায় রাস্তায় নিত্যনতুন স্বদেশী গান গেয়ে দেশের ও দেশের পণ্যদ্রব্যের সম্বন্ধে জোর প্রচারকার্য চলছে। এমনি সময়ে এই সব গান সংগ্রহ করে যোগীন্দ্রনাথ ‘বন্দে মাতরম্’ বই ছাপলেন, সেই বইখানায় যেসব গান ছিল তা আমাদের হৃদয় জয় করে নিল। গানগুলি যে কতবার পড়েছিলাম তাই বলতে পারি না। সে বই বহুদিন দেখতে পাইনি কিন্তু তার স্মৃতি এখনও মনে আছে।” গ্রন্থটির ভূমিকায় শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর লিখছেন– “…মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের আশায় বর্তমান সংগীত গ্রন্থের প্রকাশক মহাশয় ‘বন্দে মাতরম্’ প্রচার করিতেছেন।… অধিকতর সুখের বিষয় তিনি এই প্রস্তাবখানি স্বদেশী কাগজই মুদ্রিত করিয়াছেন। এক্ষণে যে উদ্দেশ্যে ‘বন্দে মাতরম্’ প্রচারিত হইল, তা আংশিকভাবে সুসিদ্ধ হইলেও প্রকাশকের শ্রম সার্থক হইবে।” প্রকাশের পরক্ষণেই সংকলন-গ্রন্থটির বিপুল কাটতি থেকে একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে প্রকাশকের ‘মহৎ উদ্দেশ্য’ আংশিকভাবে নয়, সম্পূর্ণরূপেই সফল হয়েছিল। শুধু তাই নয় বিপুল জনপ্রিয়তায় ‘বন্দে মাতরম্’ দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশ করতে হয়। সেই গ্রন্থের নিবেদন অংশে যোগীন্দ্রনাথ স্পষ্টতই লিখছেন– ‘বর্তমান স্বদেশী আন্দোলনকে উপলক্ষ করিয়া অনেক স্বদেশ ভক্ত সুকবি সম্প্রতি অনেকগুলি উচ্ছ্বাসপূর্ণ সংগীত রচনা করিয়াছেন। এই সকল সংগীতের অধিকাংশ এই খণ্ডে প্রকাশিত হইল, কতকগুলি সংগীতের রচয়িতার নাম জানিবার সুবিধা হয় নাই। জানিতে পারিলে ভবিষ্যৎ সংস্করণে এই অভাব পূরণ করিয়া দিব।’ শেষ কথাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। অর্থাৎ রচয়িতার নামটা খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়, অজানা অজ্ঞাত কোনও দেশবাসীর দেশপ্রেমই এক এবং একমাত্র গুণমান। ‘বন্দে মাতরম্’ দ্বিতীয় ভাগও সমাদৃত হয়েছিল। এমনকী প্রথম ভাগের ক্রেতাদের জন্য দ্বিতীয় ভাগের অর্ধেক মূল্য ধার্য হয়। উল্লেখ্য বিষয়, এই বই বিক্রির অর্থমূল্য যোগীন্দ্রনাথ দান করেন স্বদেশী আন্দোলনের জন্য সংগৃহীত অর্থ ভাণ্ডারে।

যোগীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধের পরিচয়বাহী কাজের আর এক অন্যতম দৃষ্টান্ত ‘ভারত গৌরব গ্রন্থাবলী’। ‘সিটি বুক সোসাইটি’ প্রকাশিত এই গ্রন্থ-সিরিজে খ্যাতিমান ভারতীয় ব্যক্তিত্বের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এই গৌরবগাথা রচনায় লেখক, সম্পাদক এবং সর্বোপরি প্রকাশকের ভূমিকায় ছিলেন যোগীন্দ্রনাথ। যোগীন্দ্রনাথের কলমে লেখা হয়– ‘দয়ানন্দ সরস্বতী’, ‘মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ’, ‘রামমোহন রায়’, ‘বিদ্যাসাগর’ নামক গ্রন্থগুলি; এছাড়াও এই গ্রন্থ-সিরিজে প্রকাশিত হয়েছিল সখারাম গণেশ দেউস্করের ‘মহামতি রানাডে’, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের ‘বঙ্কিম-জীবনী’। তাছাড়া ‘প্রতাপ সিংহ’, ‘আকবর’, ‘বুদ্ধদেব’, ‘অশোক’, ‘শিবাজী’-র পাশাপাশি ‘কেশবচন্দ্র’ কিংবা ‘অক্ষয়কুমার দত্ত’ শিরোনামে ‘ভারত গৌরব গ্রন্থাবলী’র বিজ্ঞাপন থেকে বোঝা যায় সেই সময় উক্ত গ্রন্থগুলিও প্রকাশিত হয়েছিল; অথবা প্রকাশের পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

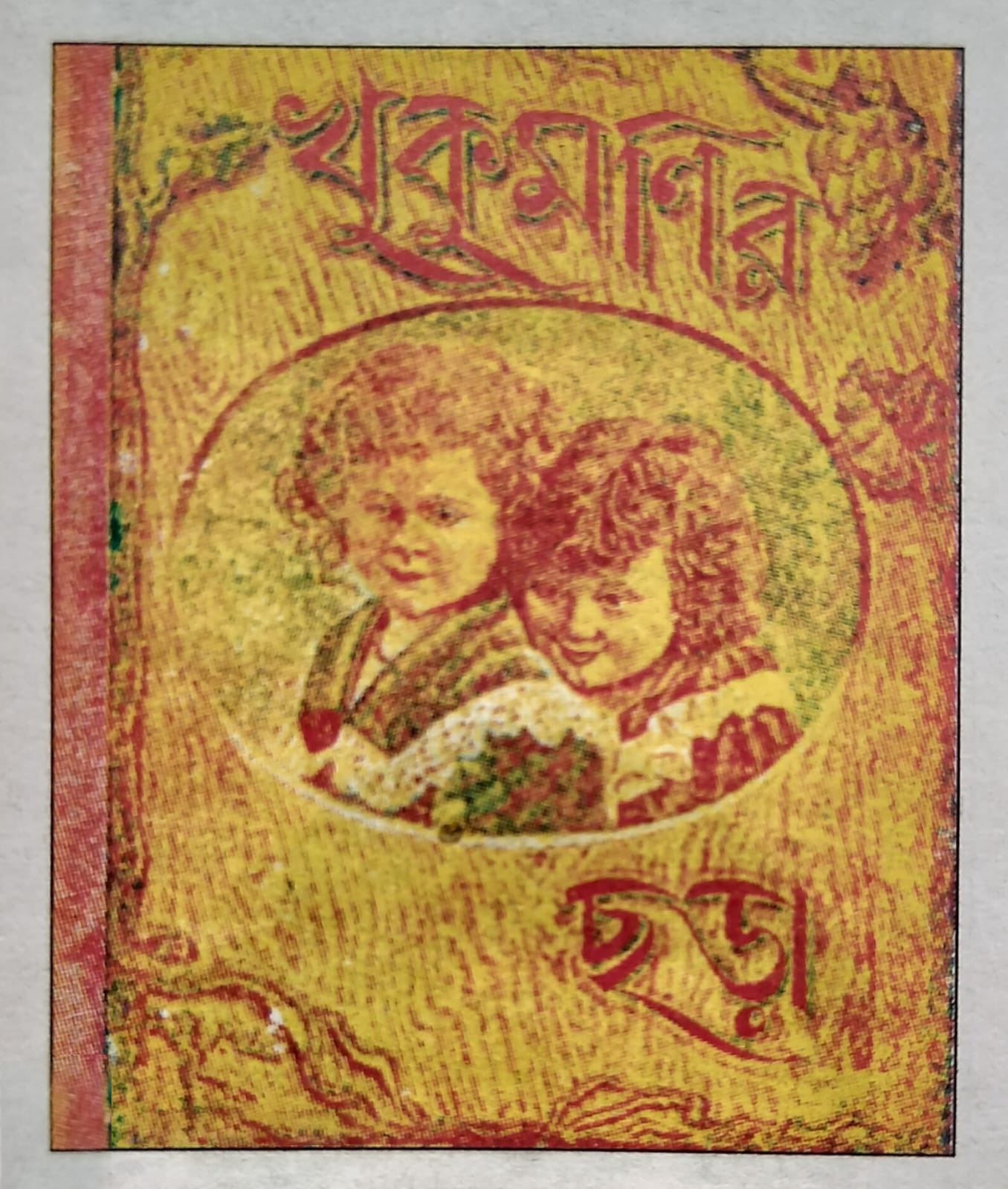

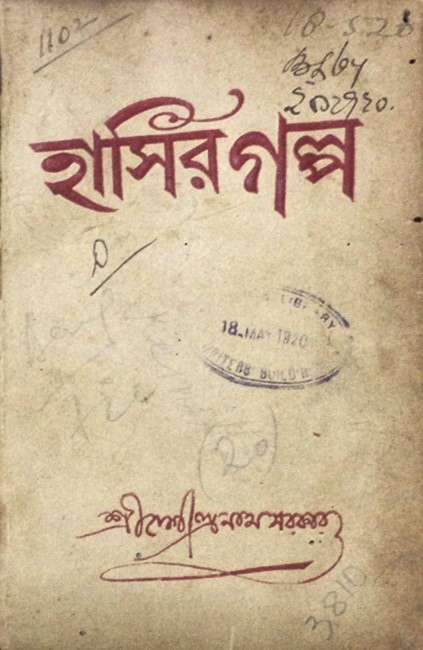

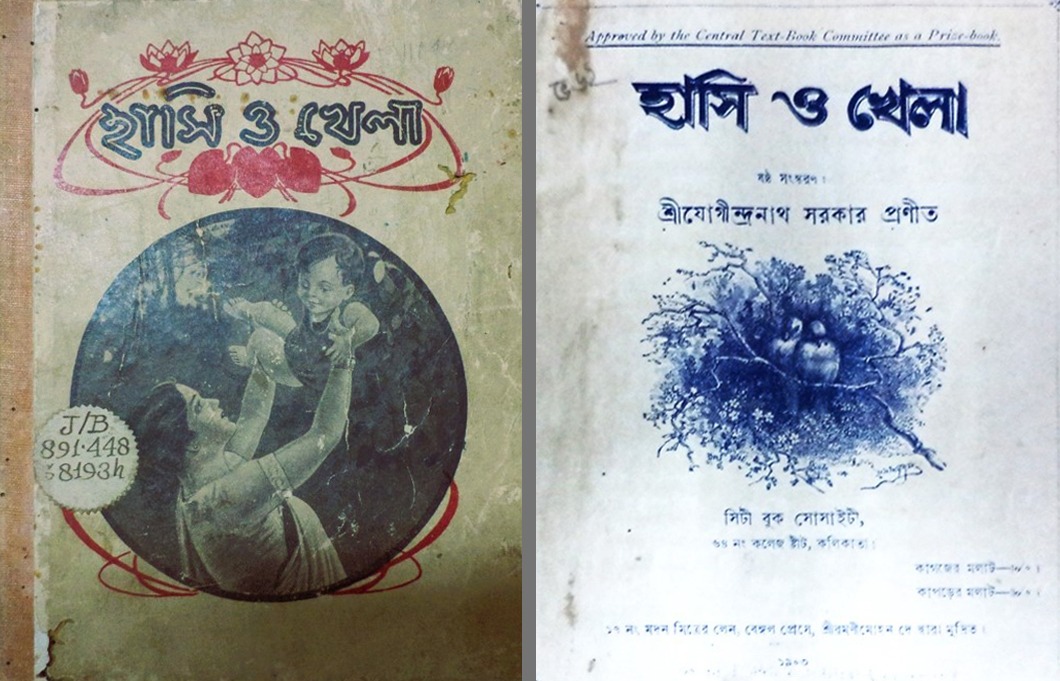

‘বন্দেমাতরম’ নামে স্বদেশী গান-কবিতার দু’খানা সংকলন-গ্রন্থ বা ‘ভারত গৌরব গ্রন্থাবলী’ প্রকাশই শুধু নয়, রবীন্দ্রনাথের রাখীবন্ধন উৎসবের প্রবল সমর্থক তথা প্রচারক ছিলেন যোগীন্দ্রনাথ। গিরিডিতে থাকাকালীন তাঁর ‘গোলকুঠি’ নামক বাড়িতে রাখীবন্ধন উৎসব পালিত হত। ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বনের সূত্রে ও বাংলা ভাষা-সাহিত্যের সৌজন্যে ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে এবং রায়/রায়চৌধুরী বাড়ির সঙ্গে যোগীন্দ্রনাথের নিবিড় সখ্য ছিল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল নিবিড়। রবীন্দ্রনাথ তার থেকে মাত্র পাঁচ বছরের ছোট যোগীন্দ্রনাথকে গ্রামবাংলার প্রচলিত ছড়া সংগ্রহের কাজে প্রেরণা জুগিয়েছেন। আবার যোগীন্দ্রনাথের ‘গল্পসঞ্চয়’ শিরোনামের গল্প সংকলনের ভূমিকাও লিখে দিয়েছেন। ভূমিকায় লিখেছেন, “…গল্পের দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য যাঁরা কোমর বেঁধেছেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য যোগীন্দ্রনাথ। তিনি নিজের সম্বল থেকেও কিছু দিচ্ছেন, ভিক্ষে করেও কিছু সংগ্ৰহ করছেন। ছেলেরা ত’ আশীর্বাদ করতে জানে না। সেই আশীর্বাদ করার ভার নিলেন তাদের বন্ধু রবীন্দ্রনাথ।” যোগীন্দ্রনাথের প্রথম সাড়া-জাগানো শিশুসাহিত্য রচনা ‘হাসি ও খেলা’ (১৮৯১)। যেখানে বেশিরভাগ রচনাই যোগীন্দ্রনাথের, তার সঙ্গে সমকালের কয়েকজনের লেখাও সংকলিত হয়। তখন এই ধরনের বই প্রকাশের চল ছিল। ব্যক্তি নয়, ‘গ্রন্থ’টিকে উৎকৃষ্ট করার জন্য এক সম্মিলিত প্রয়াস ছিল। ‘হাসি ও খেলা’ বইটি সম্ভবত বাঙালি শিশুদের জন্য প্রথম সরস ও সচিত্র সংকলন। বইটি শিশুদের কতখানি উপযোগী, তার বিচারে এবং গ্রন্থটির মূল্যায়নে রবীন্দ্রনাথ একটি মূল্যবান কথা বলেছেন– ‘এরূপ গ্রন্থের পক্ষে শিশু হস্তের অবিরল ব্যবহারে মলিন ও বিবর্ণ মলাট ও বিচ্ছিন্নপ্রায় পত্রই সর্বাপেক্ষা অনুকূল সমালোচনা।’ বাংলা সাহিত্যের সৃজনে ও শ্রীবৃদ্ধিতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগীন্দ্রনাথের সংযোগ ধরা আছে, যোগীন্দ্রনাথ সংকলিত ‘হাসির গল্প’ গ্ৰন্থে রবীন্দ্রনাথের ‘ইচ্ছাপূরণ’ গল্পটি স্থান পেয়েছে, ‘ছবি ও গল্প’ সংকলনে আছে ‘বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর ‘ কবিতাখানি। ‘বন্দে মাতরম্’ স্বদেশী গান-কবিতার সংকলনে রবীন্দ্ররচনার সংখ্যাধিক্যের কথা তো আগেই উল্লেখ করেছি। এই প্রসঙ্গে যোগীন্দ্রনাথের আর একটি উল্লেখযোগ্য অথচ স্বল্পালোচিত কাজ হল রবীন্দ্র-সংগীতের সংকলন। ১৯০৮ সালে যোগীন্দ্রনাথ তাঁর ‘সিটি বুক সোসাইটি’ থেকে প্রকাশ করেছিলেন এই বইখানা। এ-বিষয়ে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখছেন– ‘…এই হল রবীন্দ্রনাথের গানের প্রথম সংকলন। রবীন্দ্রনাথ বইটি পেয়ে ১৩১৫ সালের অঘ্রান মাসে যোগীন্দ্রনাথকে লেখেন, আপনি পরিশ্রম ও যত্ন করিয়া বইখানি যে এমন সর্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিয়াছেন সেজন্য আমার কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করিবেন।’

যোগীন্দ্রনাথের সাহিত্য সৃষ্টিকে রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে সমর্থন জুগিয়েছেন, বিশেষত শিশুদের জন্য যে সাহিত্য উপহার তা রবীন্দ্রনাথের সম্ভ্রম আদায় করেছিল। শিশুদের জন্য যোগীন্দ্রনাথ লিখলেন ‘সপ্তকান্ড রামায়ণ’। সচিত্র সুন্দর গ্রন্থখানা দেখে রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়া– ‘শিশুকালে কৃত্তিবাসের রামায়ণ পড়েছি– বটতলায় ছাপা। তাই আমাদের যথেষ্ট ছিল। এখন ছেলেরা ছাপাখানা থেকে প্রচুর প্রশ্রয় পেয়েছে। যোগীন্দ্রবাবুই তার প্রথম শুরু করেছেন। এখন ছেলেদের মানসিক ভোজে সাজ-সজ্জার আয়োজন অনেক বেশি দরকার হয়েছে, নইলে তাদের রুচি হয় না। তাই কৃত্তিবাসকে আধুনিক সাজে সাজিয়ে বের করতে হল– নইলে তাঁর নির্বাসন দণ্ড সইতে হত। ভালো কাগজ, মোটা অক্ষর, তার উপরে ছবি, বৃদ্ধকে বেশ নবীন দেখতে হয়েছে। আশা করা যায় ছেলেরা প্রথমটা বাইরের চেহারা দেখে ভুলবে, তারপরে ভিতরে রসের সন্ধান পাবে। কৃত্তিবাসের রামায়ণ যদি বাঙ্গালী ছেলেমেয়েরা না পড়ে তবে তার পক্ষে শোচনীয় আশঙ্কা তাদের পক্ষে আর কিছু হতে পারে না। সেই পড়বার পথ যোগীন্দ্রবাবু মনোরম করে দিয়েছেন– এটা একটা সৎকীর্তি।’

উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে বিশ শতকের প্রথমভাগ অবধি বইকে, বিশেষত ছোটদের বইকে দৃষ্টিনন্দন করার ক্ষেত্রে যোগীন্দ্রনাথ এক অন্য মাত্রা যোগ করেছেন। এক্ষেত্রে যোগীন্দ্রনাথের ‘সিটি বুক সোসাইটি’ (১৮৯৬) এবং উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর ‘ইউ রায় এন্ড সন্স’ (১৮৯৫) ছিল পরস্পরের পরিপূরক। উপেন্দ্রকিশোরের ‘ছেলেদের রামায়ণ’, ‘ছেলেদের মহাভারত’ প্রথমে ছাপা হয় ‘সিটি বুক সোসাইটি’ থেকে। যোগীন্দ্রনাথের ‘হিজিবিজি’ (১৯১৬) ছাপা হয় ‘ইউ রায় এন্ড সন্স’ থেকে। আবার এই ‘হিজিবিজি’ বইয়ে ছড়াকে মাধ্যম করে বাংলা বর্ণমালার পরিচয় দিচ্ছেন যোগীন্দ্রনাথ, তাকে ছবিতে রূপ দিচ্ছেন সুকুমার রায়। বাংলা চিত্রাক্ষরের ক্ষেত্রে এই বইটির গুরুত্ব অপরিসীম। এছাড়াও এই বইয়ে স্বতন্ত্রভাবে সুকুমার বেশ কিছু মজার ছবিও এঁকেছেন। উপেন্দ্রকিশোরের বন্ধু হয়েও যোগীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুকুমারের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। সাহিত্য সৃজনে এবং তার প্রকাশনাকে ঘিরে সেই সময় তাদের মধ্যে ছিল পারস্পরিক এক শ্রদ্ধার সম্পর্ক। যার প্রতিফলন পড়ত গ্রন্থ নির্মাণের ক্ষেত্রে। ‘ইউ রায় এন্ড সন্স’ এবং ‘সিটি বুক সোসাইটি’-র মধ্যেকার এই বন্ধুতা যথেষ্ট সুফলদায়ক হয়েছিল সেই সময়ের শিশুদের জন্য।

যোগীন্দ্রনাথ সরকার একজন সুপ্রসিদ্ধ শিশুসাহিত্যিক– একথা অনস্বীকার্য। মৌলিক রচনার পাশাপাশি, তিনি শিশুসাহিত্য সৃষ্টির প্রথম প্রহরে শিশুদের জন্য তৈরি করেছেন প্রয়োজনীয় সংকলন গ্রন্থ। এবং সেসব গ্রন্থকে যথাসাধ্য শিশুমনের কাছাকাছি করে ছেপেছেন। পাশাপাশি আজ তার প্রয়াণ দিবসে একথা ভুলে গেলে চলবে না, শিশুসাহিত্যের সমান্তরালে তিনি দেশবাসীর দেশাত্মবোধ জাগরণে ‘বন্দেমাতরম’ -এর মতো সংকলন গ্রন্থ উপহার দিয়েছেন, উপহার দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের ‘গান’।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved