রণেনদা বলতেন, ‘বেঁচে থাকার জন্য অর্থের প্রয়োজন আছে, কিন্তু অর্থের প্রাচুর্য শিল্পীকে বিভ্রান্ত করে’। নিজের শিল্পী-সত্তাকে কখনও বেচে দেওয়ার কথা ভাবেননি। বারবার মনে করাতেন ‘গান আমার নেশা, পেশা নয়’। তাই ভিড় , হইচই, চাকচিক্য, প্রাচুর্য এড়িয়ে চলতেন খাঁটি কমিউনিস্টের মতো। গণনাট্যের অনেক শিল্পী পরবর্তীকালে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, কিন্তু রণেনদা সে পথেই হাঁটেননি। এমনকী তাঁর অগ্রজ সম্মানীয় কিছু মানুষের কথা রাখতে শান্তিনিকেতনের পৌষমেলায় বাউল গান গাইতে গিয়েছিলেন ১৯৬৩ সালে। ফিরে এসে শুভাকাঙ্ক্ষী কবি বিষ্ণু দে-কে লিখেছিলেন, ‘হাততালি পেয়েছি অনেক, কিন্তু মন ভরেনি। রঙিন বিলাসী আর বিলাসিনীদের হাততালি কুড়োতে আর আসব না।’

প্রচ্ছদের রেখাচিত্র: খালেদ চৌধুরী

‘নমাজ আমার হইল না আদায়,

নমাজ আমি পড়তে পারলাম না দারুন খান্নাসের দায়’

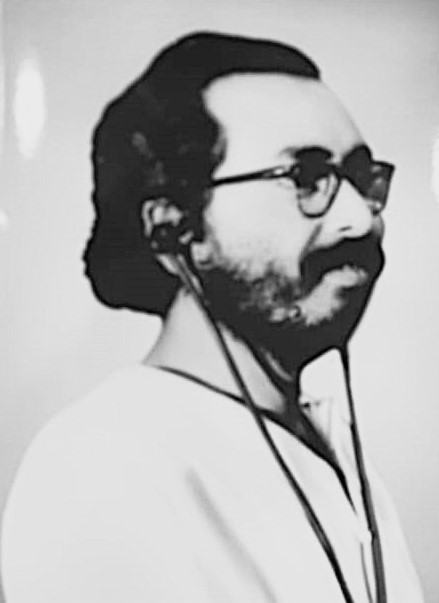

ঋত্বিক ঘটকের ‘যুক্তি তক্কো আর গপ্পো’ ছবিতে এক পল্লি-গায়ককে এই গান গাইতে আমরা অনেকেই শুনেছি। সেই গায়ক– রণেন রায়চৌধুরী, আমার অন্যতম শিক্ষক। শুধু গানের নয়, জীবন পাঠেরও। রণেনদার এই গানে নামাজ না আদায়ের আক্ষেপের সঙ্গে সংসারী মানুষের গভীর মায়াবন্ধন কোথাও যেন মিলেমিশে যেত; দূরবীন শাহের গান হয়ে উঠত রণেনদার গান। উদাত্ত খোলা গলায়, পুব বাংলার মাটিমাখা উচ্চারণে, মগ্নতা আর মরমিয়া ভাবে ফুটে উঠত গানের এক অনন্য আকুতি। আক্ষেপ আর বেদনা মিলেমিশে একাকার হয়ে যেন ছড়িয়ে পড়ত আকাশভরা সুরে। পাঠক, আপনি যদি কোনও বদ্ধ ঘরের মধ্যে বসেও একদিন রণেনদার গান শোনেন, তাহলে সেই গানই আপনাকে পৌঁছে দেবে হাওয়া খেলে যাওয়া সবুজ প্রান্তরের কোন দূর দিগন্তে। পাগল জালালের কথার সূত্র ধরে মন যেন বলে উঠবে, ‘পাগল হইয়া বন্ধু, পাগল বানাইলে, পাগল…’। আপন মনে গান গেয়ে চলা এমনই গান-অন্ত-প্রাণ মানুষ রণেন রায়চৌধুরীর শতবর্ষ পালন করছি আমরা– শ্রদ্ধায়, ভালোবাসায়।

পাগল জালালের পর হয়তো হাসন রাজার গান ধরবেন রণেনদা আর গেয়ে যাবেন পরপর–

‘আপন সাধন হইল না

পাগলা মনে কী বুঝিল, সাধন করল না।’

আক্ষেপ আর আক্ষেপ! কেন মানুষ আত্ম-অনুসন্ধান না করে নানা বাইরের কাজেই দিন কাটায়! মনে আছে, একদিন ওঁর কাছ থেকে গান শিখে বাড়ি ফিরে আমি গাইছি–

‘কান্দে হাসন রাজার মন ময়নায় রে

হাসন রাজা ডাকবে তখন

আয় রে ময়না আয়

ময়না আয় রে ফিরে আয়।’

এমন সে সুরের বেদন যে, আমার তিন বছরের শিশুকন্যাটির হৃদয়েও সে বেদনার ভাষা পৌঁছে যায়। আমায় জড়িয়ে ধরে কান্না-ভেজা গলায় সে বলে ওঠে, ‘এইখানটা আর গেয়ো না মা’। রণেনদার গানের বেদন এমনভাবেই সঞ্চারিত হত তাঁর গায়কীর গুণে। হাসন রাজার আরেকটি বিখ্যাত গানও শিখেছিলাম–

‘লোকে বলে বলে রে,

ঘরবাড়ি ভালা না আমার

কী ঘর বানাইমু আমি

শূন্যেরই মাঝার।’

সাধারণত যে লয়ে এ গান গাওয়া হয়, তাতে মর্ম-বেদনার গভীরতা যেন হারিয়ে যায়। রণেনদা গাইতেন অনেক ধীর লয়ে; তাতে সময় বয়ে যাওয়ার হাহাকার যেন অনেক বেশি গভীরতায় পৌঁছে যেত। ফকিরি-মারফতি গানে যে দুলে দুলে গাওয়ার প্রচলন, আর তার মধ্যে যে অন্তর্নিহিত স্বরক্ষেপ থাকে– তাকে তিনি তুলে আনেন অত্যন্ত সাবলীলতায়। তাই আমরা পাই এমন গান–

‘কান্দিয়া আকুল হইলাম ভব নদীর পারে

মন তোরে কে-বা পার করে

মাঝি তোর নাম জানি না, ডাক দিমু কারে।’ (মেঘে ঢাকা তারা)

নাম-না-জানা মাঝিকে ডাকতে না পারার অক্ষমতায় ‘ডাক’ শব্দটির ওপরে যে হৃদয়-নিংড়ানো মোচড়– তা নিয়ে আসতে পারার ক্ষমতা সবার থাকে না; রণেন রায়চৌধুরীই তা পারতেন সহজ স্বাভাবিকতায়।

আরকুম শাহের ‘চাইর চিজে পিঞ্জিরা বানাই, মোরে করলায় বন্দি’, উকিল আলির ‘ঝাঁপ দিও না কামনদীতে’ বা হাকলুম শাহের ‘অবা হকীর মুল্লাজি, ধূলার মাঝে উন্দুরে কাটছে তকিত রাখছি নি’ কিংবা ‘মুর্শিদ কই আইলাম ও, নিরলয় না পাই মুর্শিদ’ গানের যে আকুলতা, প্রার্থনা মুর্শিদের কাছে– তার যে অনন্য রূপ রণেন রায়চৌধুরী ফুটিয়ে তুলতে পারতেন, তেমনটা ফুটিয়ে তোলা খুব সহজ ছিল না। ইসমাইলের গান, ‘ডাকলে নি প্রাণ জুড়াইবে…’, সেই প্রাণ-জুড়োনো নিবেদন পূর্ণ হত তাঁর কণ্ঠের জাদুতে।

এইসব ফকিরি মারফতি গান সংগ্রহ করতেও তাঁকে যেতে হয়েছে কঠিন পরিশ্রম আর কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্য দিয়ে। সাধুসঙ্গ করতে হয়েছে, তাঁদের জীবনযাপনের অংশীদার হয়ে দিনের পর দিন কাটাতে হয়েছে। তবেই তো নিখুঁতভাবে কণ্ঠে ধারণ করতে পেরেছেন এসব গান; এ সুরের উচ্চারণে নিজেকে সম্পূর্ণ সঁপে না দিলে এ-গান এভাবে ধরা দেয় না। মুর্শিদের সাধনের পথের সঙ্গী না হলে সে সংগীতের পূর্ণরূপ আয়ত্ত করা যায় না।

শুধু মারফতি বা মুর্শিদি গানই নয়– বাউল, ভাটিয়ালি, বিচ্ছেদী বা মেয়েলি– নানা ধরনের গানই তাঁর কণ্ঠের জাদুতে আর স্বকীয়তায় হয়ে উঠত অনুভবী। ‘পাড়ি ধরো সুজন নাইয়া’ গানটি যখন রণেনদা ধরতেন, তখন সত্যিই যেন কালো মেঘ সাজ করে আসত; মাঝিকে সাবধান করে দিয়ে বলত, ‘দাঁড়াতো পাইবা না রে নাইয়া’। এই নদী আবার হয়ে যেত ভব নদী, যখন তিনি গান ধরতেন– ‘কান্দিয়া আকুল হইলাম’ অথবা ‘ডুবল রে মানবতরী ভব সাগরের পারে বসি’।

গানে থেকে গানে, বিরহের মেঘে ভারী হয়ে উঠত তাঁর কণ্ঠ; রামানন্দের গান, ‘নিদয়া নিষ্ঠুর বন্ধু ফিরিও না চাইল’ অথবা ‘মাথায় হাত দিয়া সই বল গো/ কেন সে আইল না যমুনায়?’ সেই একই আকুতি বারে বারে ধ্বনিত হত আবার আরেকটি গানে–

‘আমি বন্ধুর প্রেমাগুনে পোড়া, সই গো

আমি মরলে পোড়াইস না তোরা

প্রেমের তাপে পুড়ে হইয়াছি আঙ্গেরা।’

এমন প্রেমের উচ্চারণ সবাই কি ধারণ করতে পারেন! রণেনদা পারতেন। আবার গান ধরতেন–

‘তোমারও লাগিয়া রে ঘরবাড়ি ছাড়িলাম রে

সাগরও ছিঁচিলাম রে মানিক পাইবার আশে।’

জীবনের যে মানিক, তাকে পাওয়া তো সহজ নয়, তাই এত খোঁজ; নিজে যখন আর পারছেন না, কবি সাহায্য নিচ্ছেন পাখির– ‘পাখি কইয়ো বন্ধুর নাগাল পাইলে’। বন্ধুকে যে খুঁজে পেতেই হবে, ‘বন্ধু বিনে’ প্রাণ যে আমাদের সত্যিই বাঁচে না; এই বিখ্যাত গানটিও সেই সাতের দশকের শেষেই শুনেছিলাম রণেনদার কাছে। এই গানের নিবিড়তা, আকুলতা তাঁর গলায় যেভাবে ধরা পড়ত তা ছিল অনুকরণীয়। একেকটা গান হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে উঠে এসে বেদনার বহু স্তর পেরিয়ে যেন ঝরে পড়ত ধীরে ধীরে। সে গান যাঁরা শোনেননি তাঁদের বোঝানোটা হয়তো সম্ভব নয়; তবুও ইউটিউবে খুঁজলে ১৩-১৪টা গান পাওয়া যায়। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী ও লোকসংস্কৃতি কেন্দ্র থেকে তাঁর গানের একটি সিডিও প্রকাশ করা হয়েছিল– যে গানগুলো সংগ্রহ করেছিলেন খালেদ চৌধুরী, তাঁদের ‘ফোক মিউজিক অ্যান্ড ফোকলোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট’-এর তরফ থেকে। পাঠকদের অনুরোধ করব, কখনও তাঁরা যাতে শোনেন রণেনদার সেই জাদুকণ্ঠের গান।

বন্ধুর কথা এলে স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে নাগর কানাইয়ার কথাও। এ বিষয়ে কত গান যে তিনি জানতেন! রাধার উক্তিতে গাওয়া গান– ‘কালো পাখি গেল উড়ে/ ভালোবাসার শিকল ছিড়ে’ কিংবা ‘আমায় কইতে ফাটে হিয়া/ দুঃখে দুঃখে বিরহিনীর জনম যায় গইয়া’ কিংবা ‘মাথায় হাত দিয়া সই বল গো/ কেন সে আইল না যমুনায়’ কিংবা ‘সখি ধইরো গো আমায়/ কৃষ্ণ অনুরাগে বুঝি আমার প্রাণ যায়’। এমন আরও আরও… প্রত্যেকটি গান রাধার নিবেদনের বিরহ-ব্যথার নানা স্তরের নানা অনুভবের; আর সেই অনুভবের সুরের কারিগর রণেন রায়চৌধুরী।

বিরহ-ব্যথার আরও এক পর্ব রাধা-বিরহে কাতর কৃষ্ণের গানে। পুরুষ যে বিরহে এত কাতর হতে পারে, রণেনদার সংগৃহীত এইসব গান, রণেনদার গলায় না শুনলে বোধহয় অজানা থেকে যেত– ‘প্রেম কইরা প্রাণ কান্দাইলে আমার গো, বিনোদিনী’ অথবা ‘আমি কী ধনে শুধিব তোমার ঋণ গো রাধে, রাই আমার/ সেই ধন নাই’ অর্থাৎ রাধার কাছে কৃষ্ণের ঋণ অপরিসীম– এত গভীর, এত অনন্ত, যে তা শোধ করার কথা ভাবাও তাঁর ক্ষমতার বাইরে। তাই তিনি বলছেন ‘আমি বাঁশি দিয়া রাধাগুণ গাই’। এই গুণ গেয়ে যদি তার আরও একটু কাছে যাওয়া যায়। আর অন্তরঙ্গতার সেই গভীর ধাপে বিভোর হয়ে গাওয়া রণেনদার গান যেন সেই বৃন্দাবনের নীপবীথিকে এনে দেয় আমাদেরই কাছে; যেখানে রাধার চরণে ঋণী শ্যাম লুটিয়ে পড়েন, জয়দেবের সেই ‘দেহি পদপল্লবমুদারাম্’-কে মূর্ত করে তুলে।

গ্রামীণ মেয়েদের নানা ধরনের ধামাইল ও গোষ্ঠের গানেরও সংগ্রহ ছিল রণেনদার। মাঝে মাঝে সেসব গানও গাইতেন। আগেই উল্লেখ করেছি, ‘রবো না রবো না গৃহে, বন্ধু বিনে প্রাণ বাঁচে না’ গানটির কথা; এই গানটি একটি ‘জল ধামাইল’; জল ভরে নিয়ে আসার পর মেয়েরা কলসিকে মাঝে রেখে গোল হয়ে নেচে নেচে গাইতেন। এমন অনেক গান তাঁর জানা ছিল। ‘চিত্রপটে বিশাখা গো, কীরূপ দেখাইলে, মনেতে বিন্ধেছে রূপ, প্রাণে বধিলে গো ধনি’ কিংবা ‘জলের ছলে কদম তলে, যা গো তোরা জাইন্যা আয়/ গুনগুন সুরে কে বাঁশি বাজায়’ কিংবা ‘আমার চিত্তে নিষেধ মানে না ঠেকলাম শ্যাম রূপের ফান্দে ঠেকলাম’ কিংবা ‘কুঞ্জ সাজাও গিয়া, এগো কেনে গো রাই কানতে আছ পাগলিনী হইয়া’– এমন আরও কত গান। মনে পড়ে, আরও কয়েকটি গোষ্ঠের গান– ‘ও বলরাম ফিরা যা তোর গৃহেতে/ নীলমণিধন দিবে না মায় গোষ্ঠেতে’ অথবা ‘সন্ধ্যাতালে মায়ে ডাকিয়া বলে আওরে দুঃখীনির জাদু আও মায়ের কোলে’– এই গানের যে বাৎসল্যের বয়ান, তা প্রেমময় নিবেদনের মতোই রণেনদার আত্মমগ্ন উচ্চারণে মায়ের চোখের জলের ধারার মতো আকুল হয়ে বইত।

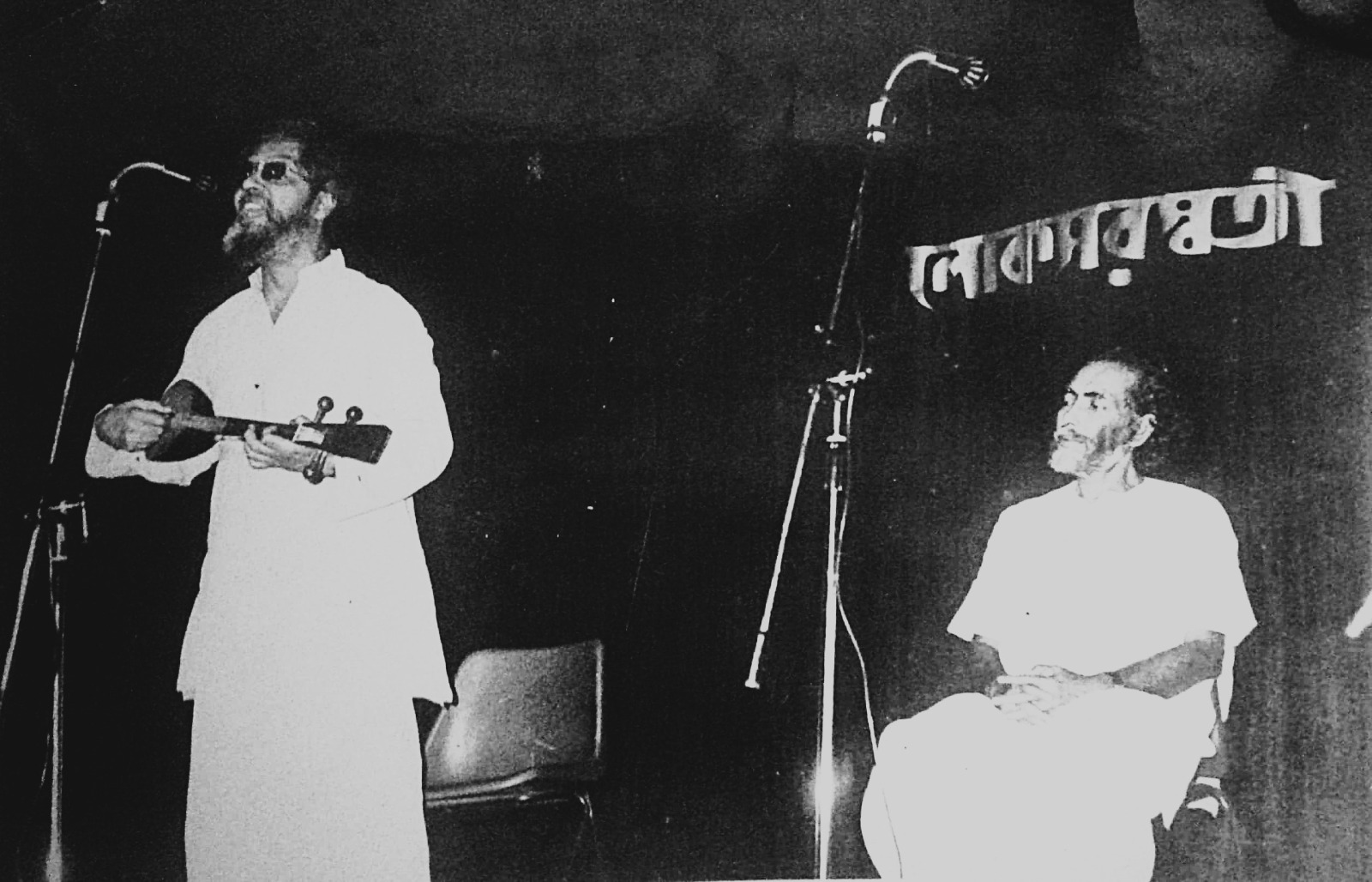

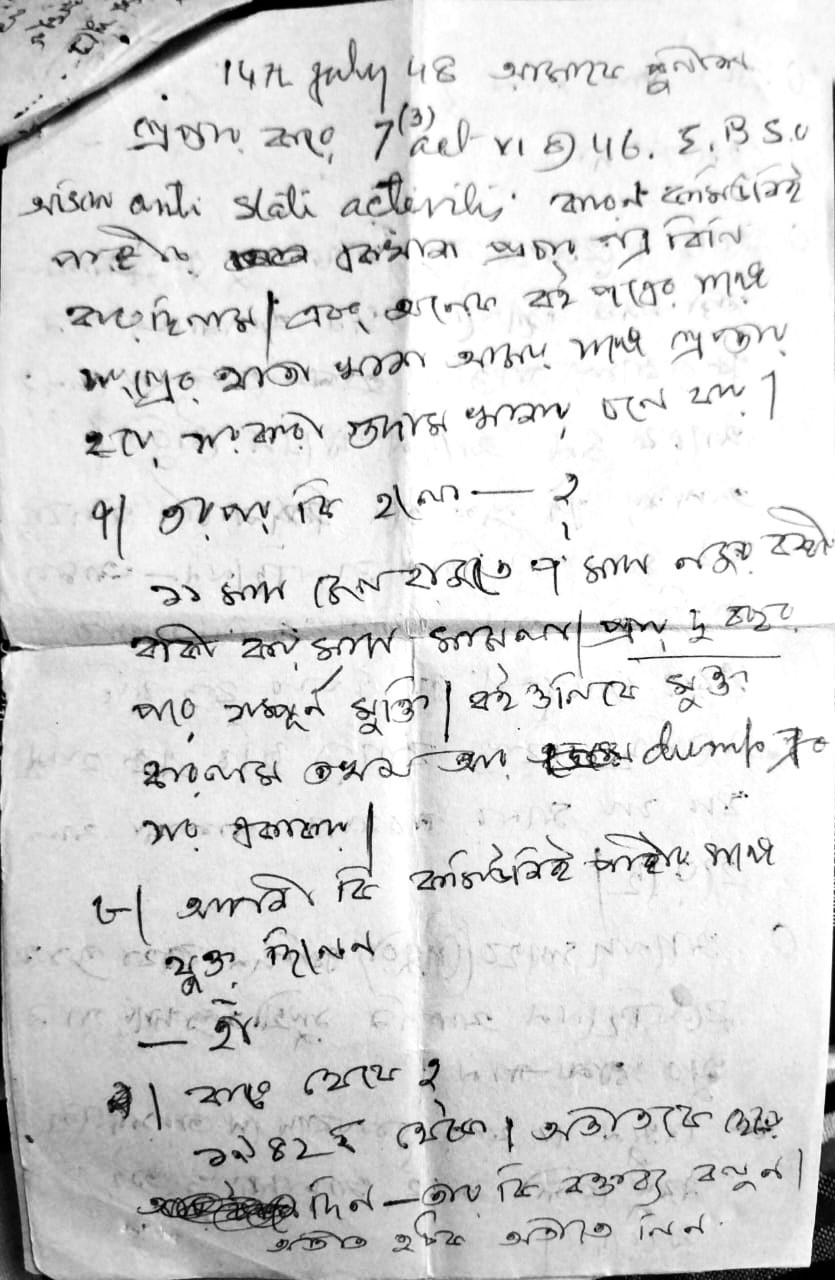

জীবনের অনেকটা সময় আউল-বাউল-ফকিরদের সঙ্গে কাটালেও রণেনদা ব্যক্তি-জীবনে ছিলেন শ্রীহট্টের তিনটি পরগনার সনদপ্রাপ্ত জমিদার পরিবারের সন্তান। সেই আভিজাত্যে ঘেরা জীবনকে সরিয়ে রেখে, দাদা রাধিকাবল্লভ ও ছোটভাই রণেন্দ্রবল্লভ রায়চৌধুরীর আত্মিক যোগ ছিল গ্রামের জনজীবনের সুখ-দুঃখের সঙ্গে। প্রখ্যাত ভাস্কর দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর ছাত্র রাধিকাবল্লভ ছিলেন ভাস্কর ও কবি। দাদার প্রেরণাতেই গানের টানে রণেন মিশে গিয়েছিলেন সাধুসন্ত, দরবেশ, ফকির আর গ্রামীণ জনসাধারণের নানা স্তরের সঙ্গে। সেই মানুষের সুখ-দুঃখের সাথী হওয়ার তাগিদে, ১৯৪২ সাল থেকেই কমিউনিস্ট পার্টির কাছাকাছি আসতে শুরু করেছিলেন দুই ভাই। ১৯৪৫ সালে পার্টির সদস্য হন; ভারতীয় গণনাট্যের হয়ে বহু জায়গায় গান করেছেন। আর তাঁর গান মুগ্ধ করেছে যে শুনেছেন তাঁকেই। একে একে সান্নিধ্যে এসেছেন বহু গুণীজনের– হেমাঙ্গ বিশ্বাস, বিজন ভট্টাচার্য, খালেদ চৌধুরী, চিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নীহার বড়ুয়া, কবি বিষ্ণু দে-র মতো মানুষের। কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষিত হলে, ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে গ্রেফতার হন। ১১ মাস কারাবাস আর ৭ মাস নজরবন্দি থাকার পর মুক্তি পেয়ে, আটক করা বইপত্র ফেরত পেলেও, তার মধ্যে থাকা গানের খাতাগুলি আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। তারপরে ছিন্নমূল হয়ে দেশ ছাড়ার কারণে শুধু স্মৃতিতে থেকে যাওয়া গানগুলিই হয়ে উঠেছিল রণেনদার ‘নির্ধনিয়ার ধন’।

‘মেঘে ঢাকা তারা’ ছবিতে এক পল্লি-গায়কের ভূমিকার জন্য ঋত্বিক ঘটক হেমাঙ্গ বিশ্বাসকে অনুরোধ করেন। উনি রণেনদাকে নিয়ে যান ঋত্বিকের কাছে। দেশ হারানোর হাহাকার বুকে নিয়ে ঘোরা দুই শিল্পীর নিবিড় বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে দেরি হয় না। রণেনদার সেই মাটির সোঁদা গন্ধ মাখা জাদু-কণ্ঠ, পুব বাংলার অবিকৃত উচ্চারণ, মগ্ন গায়নভঙ্গি আর নিরাসক্ত ফকিরি মনোভাব ঋত্বিককে যেন একটা আশ্রয়ের খোঁজ দিল। মুগ্ধ শ্রোতা ঋত্বিক ঘটক, ছবির কোথায় কী গান লাগাবেন ভুলে গিয়ে, অনুরোধ করলেন পরপর শুধু গেয়ে যেতে। রাত তিনটে অবধি সেদিন গানের আসর চলেছিল আর পরপর আটটি গান সেদিন রেকর্ড করা হয়েছিল। সেই শুরু। তারপর থেকে, পরের পর ছবিতে রণেনদার গান ব্যবহার করেছেন ঋত্বিক– ‘কোমল গান্ধার’, ‘বগলার বঙ্গদর্শন’, ‘সুবর্ণরেখা’, ‘যুক্তি তক্কো আর গপ্পো’।

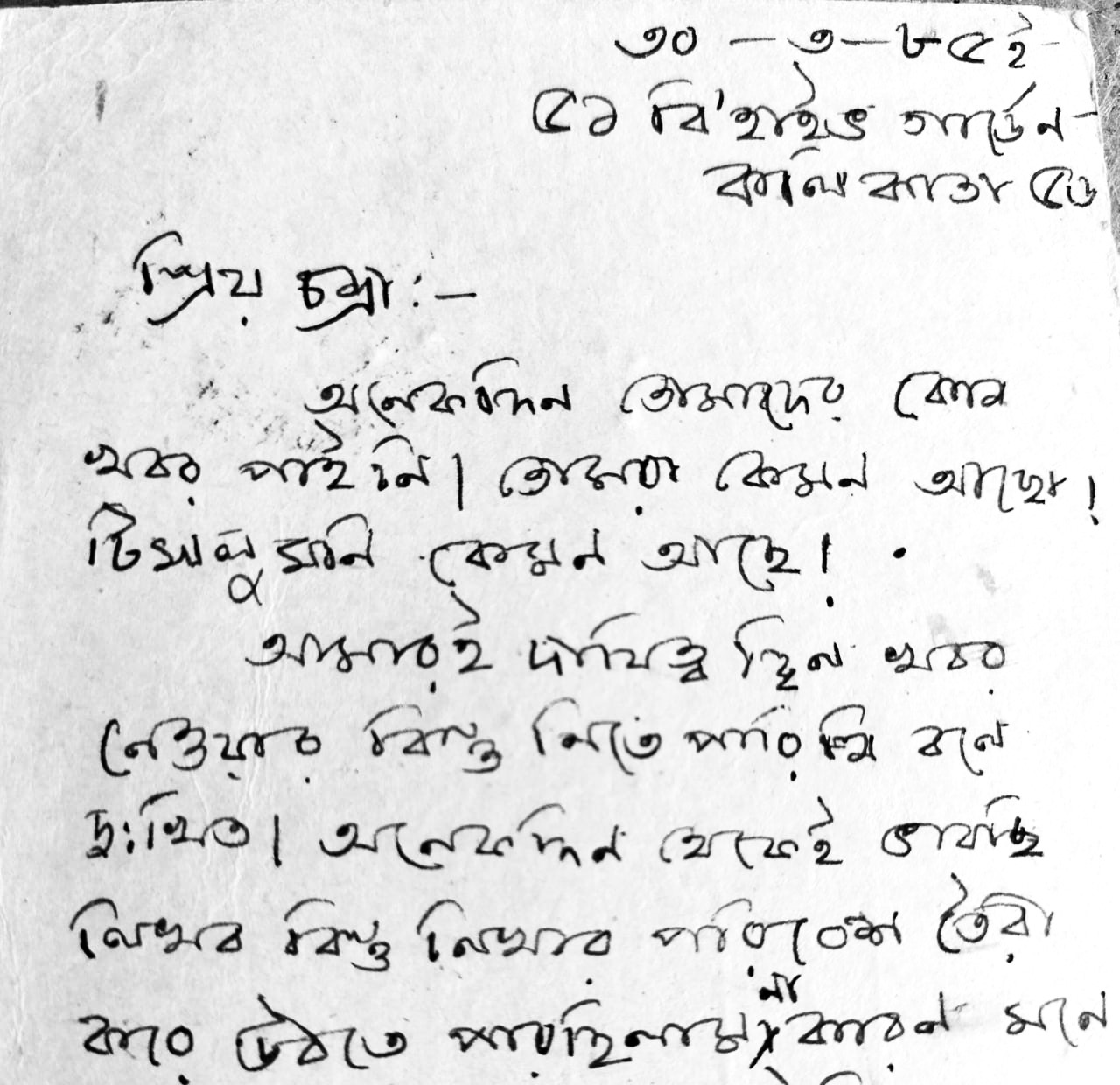

কবি বিষ্ণু দে ছিলেন রণেনদার আরও এক গুণমুগ্ধ শ্রোতা। বারবার ডেকে পাঠাতেন গান শোনানোর জন্য। নিয়মিত চিঠি লিখতেন তাঁর ‘রণেন বাউল’-কে। শেষ অসুস্থতার সময়ও অনুরোধ করেছেন গান শোনাতে আসার জন্য। স্বাভাবিক কথা বলার ক্ষেত্রে একটু জড়তা ছিল রণেনদার; কথা আটকে যেত বারবার। কিন্তু যখন তিনি গান গাইতেন, সব কথা সুস্পষ্ট আর সাবলীল ভঙ্গিতেই উঠে আসত অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে। অগ্রজ কবি বিষ্ণু দে বলেছিলেন, ‘গানই রণেনের আসল কথা’।

প্রকৃতিগতভাবে লাজুক, মগ্ন স্বভাবের মানুষ ছিলেন রণেনদা। তবে আমরা, নিকটজনেরা ওঁর পরিহাসপ্রিয়, রসিক একটা রূপও দেখেছি। উদাসীর মতো আপন মনে গান গাইতে গাইতে কোথায় যে চলে যেতেন মাঝে মাঝেই! উদ্বাস্তু পল্লির গাছপালা-ঘেরা নিরাভরণ ঘরটিতেই তিনি আনন্দে থাকতেন। জীবনযাপনে কোনও বাহুল্য তাঁর পছন্দ ছিল না। তার বদলে সরল সহজতাকেই তিনি যেন অবলম্বন করেছিলেন। রণেনদা বলতেন, ‘বেঁচে থাকার জন্য অর্থের প্রয়োজন আছে, কিন্তু অর্থের প্রাচুর্য শিল্পীকে বিভ্রান্ত করে’। নিজের শিল্পী-সত্তাকে কখনও বেচে দেওয়ার কথা ভাবেননি। বারবার মনে করাতেন ‘গান আমার নেশা, পেশা নয়’। তাই ভিড় , হইচই, চাকচিক্য, প্রাচুর্য এড়িয়ে চলতেন খাঁটি কমিউনিস্টের মতো। গণনাট্যের অনেক শিল্পী পরবর্তীকালে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, কিন্তু রণেনদা সে পথেই হাঁটেননি। এমনকী, তাঁর অগ্রজ সম্মানীয় কিছু মানুষের কথা রাখতে শান্তিনিকেতনের পৌষমেলায় বাউল গান গাইতে গিয়েছিলেন ১৯৬৩ সালে। ফিরে এসে শুভাকাঙ্ক্ষী কবি বিষ্ণু দে-কে লিখেছিলেন, ‘হাততালি পেয়েছি অনেক, কিন্তু মন ভরেনি। রঙিন বিলাসী আর বিলাসিনীদের হাততালি কুড়োতে আর আসব না।’

মগ্ন, উদাসী মানুষ তিনি। কিন্তু চরিত্রে ঋজুতা আর দৃঢ়তার কোনও অভাব ছিল না। সরকারি চাকরিটি সম্বল করে, স্নেহে-মমতায় ঘিরে রেখেছিলেন সকলকে। কেবল পরিবারের মানুষজনদেরই নয়, আমাদের মতো যারাই তাঁর সান্নিধ্যে এসেছিল, তাদেরও। আন্তরিক স্নেহের উত্তাপটুকু বুঝে নিতে ভুল হয়নি আমাদের। কোনও কারণে আমি অনিয়মিত হলে চিঠি লিখে খোঁজ নিয়েছেন। কতজন পায় এমন দরদী শিক্ষক! রণেনদা এক অর্থে আমার অভিভাবক আর বন্ধুও ছিলেন। শুধু গান তো নয়, ছিল প্রাণের টান। কোনও কোনও সময় গল্পেই কেটে যেত; আবার কোনও দিন অফিস পাড়ায় গিয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা করলে ভারী খুশি হতেন। কোনও একটা দোকানে বসে চা খেতে খেতে শুরু হত গল্প, প্রাণের কথা, মনের কথা। শুধু দেখা হওয়ার খুশিতেই আপ্লুত হতেন; শিশুর মতো সহজতার মধ্যেই নিহিত ছিল তার প্রেমময় ফকিরিয়ানা।

ফেলে আসা গ্রামীণ জীবনের সহজ সারল্যকে তিনি জীবনচর্যার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবেই আঁকড়ে ধরতে চাইতেন। গানের কথাগুলোই যেন তাঁর জীবনের বাণী হয়ে উঠত। শহুরে চাকচিক্য এড়িয়ে চলতেন তিনি; যেন বলতে চাইতেন–

‘বাজাইরারা বাজার করে–

কত রঙ্গের বাত্তি জ্বলে গুরু দোকানের ঘরে।

তারা জ্বালাইয়া বাত্তি, করে ডাকাইতি

সদর মোকামে…।’

তাই সে পথ এড়িয়ে জীবনতরীকে ভাসিয়ে রেখেছিলেন অত্যন্ত সচেতন ও সতর্কভাবে, যাতে কোনও লোভের আঘাটায় গিয়ে ভিড়তে না হয়।

এভাবেই এক সহজিয়া পথের পথিক জীবন-শিল্পীর জীবনকেই তিনি আপন করে নিয়েছিলেন। ঢক্কানিনাদের এই যুগে, তাঁর মতো নিভৃতচারী গুণী শিল্পীকে খুঁজে নেওয়া আমাদেরই দায়িত্ব। নিজেদের মাটির গন্ধকে চিনে নেওয়া জরুরি নিজেদেরই স্বার্থে। শতবর্ষে প্রণাম জানাই আমার অভিভাবক, শিক্ষক ও শিল্পী রণেন রায়চৌধুরীকে।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved