‘মুখবন্ধ’-এ আক্ষেপের সুরেই লেখক জানাচ্ছেন– ‘কলকাতা থেকে জিউস, আর্মেনিয়ান, চিনা, ফরাসি, জার্মান এবং আফগানদের মতো অসংখ্য বিদেশি জনগোষ্ঠীর মানুষ দেশে ফিরে যাচ্ছেন ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্কট, বাসস্থানজনিত সমস্যা, নাগরিকত্বের প্রশ্ন, সাংস্কৃতিক ভিন্নতার মতো একাধিক কারণে।’ যদিও তিন শতাধিক বছরের পুরনো নগরের বৈচিত্রময় ইতিহাসের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠেছিলেন এই মানুষগুলিই। এতটাই যে, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ জনৈক কাবুলিওয়ালকে নিয়ে আস্ত গল্প লিখে ফেলেন! বিশ্ব সাহিত্যের সম্পদ সেই গল্প প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯২ সালে।

‘প্যাট্রিয়াটিজম! পরের দেশ কেড়ে নিচ্ছি। হাজার হাজার লোক মেরে এক টুকরো জমি কেড়ে নিয়ে স্বদেশ প্রেম, স্বজাতি প্রেম, ইংরেজই শিখিয়েছে।… যতদিন এই সঙ্কীর্ণতা থাকবে, ততদিন প্যাট্রিয়াটিজমের নামে রক্তপাত থামবে না। গত এক বছরে এই যুদ্ধে প্রায় ১ কোটি লোক মরেছে বা আহত হয়েছে। আরও এক কোটি পরিবার প্রিয়জনের পথ চেয়ে মরমে মরছে। সেলফিস ন্যাশনালিজম, আ মোস্ট ইনহিউম্যান সেন্টিমেন্ট।’

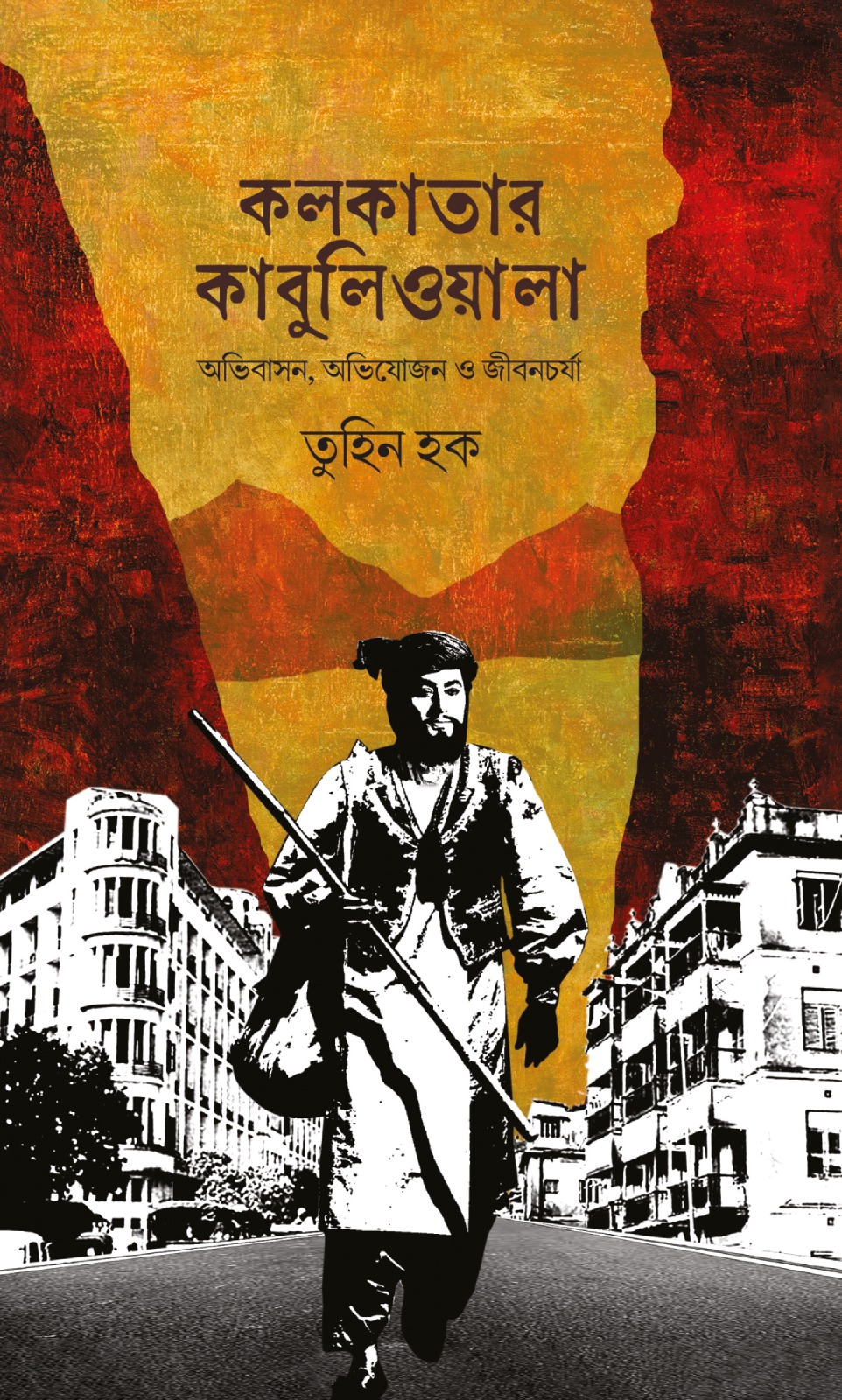

‘জাতীয়তাবাদ’, ‘দেশপ্রেম’ এবং ‘যুদ্ধ’ সংক্রান্ত এই মন্তব্য ১০১ বছর পুরনো। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অস্থির আবহে ইংরেজ বাহিনীর বাঙালি মেডিক্যাল অফিসার (চিকিৎসক) কল্যাণকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর মাকে এই চিঠি লিখেছিলেন, জন্ম-মৃত্যুর মধ্যবর্তী যুদ্ধক্ষেত্র থেকে। পরবর্তীকালে যে পত্রগুচ্ছ গ্রন্থাকারে (কল্যাণ-প্রদীপ) প্রকাশিত হয়। প্রশ্ন হল, মাত্র এক শতকে স্মৃতিভ্রষ্ট হল সভ্যতার? নচেৎ আজকের পৃথিবী ঘন ঘন ‘জাতীয়তাবাদ’ তৎসহ ‘যুদ্ধ’-এর ধুয়ো তুলছে কেন? এবং জন্মাচ্ছে ‘অনুপ্রবেশকারী’, ‘অভিবাসী’ এবং ‘শরণার্থী’ মার্কা যন্ত্রণা ও বিপন্নতা। অবশ্যি অভিবাসী বিষয়টি নতুন নয়। আর্যরাও তো ভারতবর্ষে অভিবাসী হয়েই এসেছিল। আসল কথা, ইদানীংকালে অভিবাসীদের মোটে সহ্য করছি না আমরা। ডোনাল্ড ট্র্যাম্পের মতো রাষ্ট্রপ্রধানরা অভিবাসী তাড়িয়ে ভোট লুটছেন। তবে কি বিশ্বগ্রামকে ছুড়ে ফেলে বৈচিত্রহীন নিঃস্ব পৃথিবীতেই সন্তুষ্ট নব্য প্রজন্ম? অথচ কলকাতা শহরটার কথাই যদি ধরি, কত দেশের, কত সংস্কৃতির যে মেলবন্ধন! মহানগরীর একপ্রান্তে যদি বো ব্যারাক থাকে, তবে অপরপ্রান্তে আছে চিনেপাড়া। কলকাতা মানে যেমন কাবুলিওয়ালাও। ভারতভূমিতে যারা ‘অভিবাসী’ হয়েই এসেছিল। তারপরের গল্প যেন দেশান্তরির দেশাত্মবোধ! এই কাবুলিদের অভিবাসন, অভিযোজন ও জীবনচর্যা নিয়ে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ ‘কলকাতার কাবুলিওয়ালা’ রচনা করেছেন তুহিন হক।

একাধিক কারণে এই বইয়ের লেখকের ধন্যবাদ প্রাপ্য। প্রথমত, সৈয়দ মুজতবা আলি, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রমানাথ বিশ্বাস, ইদানীংকালে সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (কাবুলিওয়ালার বাঙালি বউ) লেখায় আফগানিস্তান এবং সেখানকার মানুষদের খণ্ডিত চিত্র মিললেও তুহিনই প্রথম কাবুলিওয়ালাদের নিয়ে সম্পূর্ণ কাজ করলেন। ৮টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত কাবুলিওয়ালা সংক্রান্ত সাহিত্য, ইতিহাস, আফগান গোষ্ঠীর ঐতিহ্য, উত্তরাধিকার, সংকট, অর্থনীতি, সমাজ জীবন, রাজনৈতিক জীবন, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবন, চলচ্চিত্রে কাবুলিওয়ালা ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত, ভারতের ‘মহামানবের সাগরতীর’ চরিত্রটি যখন বিসর্জনের ঝুঁকিতে, সেই সময় প্রকাশিত এই বই।

………………………

গত শতাব্দীর আটের দশক, এমনকী নয়ের দশকের শুরুতে কাবুলিওয়ালাদের পরিচিত চেহারায়, স্বকীয় সত্তায় দেখা গিয়েছে কলকাতা ও শহরতলিতে। গবেষক, লেখক তুহিন জানাচ্ছেন, ‘কাবুলিওয়ালারা কয়েকশো বছর কলকাতায় বসবাস করার পরেও তাঁদের নিজস্ব সংস্কৃতি যেমন ধরে রেখেছিলেন, তেমনি ভিন্ন সংস্কৃতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন।’ তবে আটের দশক থেকে কিছু বদল আসতে শুরু করে। কাবুলিওয়ালাদের বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই মাইক্রোফিনান্স এবং প্রোমোটারির ব্যবসায় যুক্ত হয়েছেন। পোশাকেও ছাপ পড়েছে গ্লোবালাইজেশনের।

………………………

‘মুখবন্ধ’-এ আক্ষেপের সুরেই লেখক জানাচ্ছেন– ‘কলকাতা থেকে জিউস, আর্মেনিয়ান, চিনা, ফরাসি, জার্মান এবং আফগানদের মতো অসংখ্য বিদেশি জনগোষ্ঠীর মানুষ দেশে ফিরে যাচ্ছেন ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্কট, বাসস্থানজনিত সমস্যা, নাগরিকত্বের প্রশ্ন, সাংস্কৃতিক ভিন্নতার মতো একাধিক কারণে।’ যদিও তিন শতাধিক বছরের পুরনো নগরের বৈচিত্রময় ইতিহাসের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠেছিলেন এই মানুষগুলিই। এতটাই যে, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ জনৈক কাবুলিওয়ালকে নিয়ে আস্ত গল্প লিখে ফেলেন! বিশ্ব সাহিত্যের সম্পদ সেই গল্প প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯২ সালে। অর্থাৎ, তার আগে থেকেই কাবুল এবং আফগানিস্তানের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভারতের পূর্ব প্রান্তের শহরে এসে পড়েছেন কাবুলিওয়ালারা। ঢিলেঢালা আলখাল্লার মতো পোশাক, কাঁধে কাপড়ের ঝোলা, বিরাট চেহারা, হিং-আখরোট কিংবা সুদের কারবার নিয়ে তাঁরা শহরের অলিতে-গলিতে ঘুরে বেড়াতে শুরু করেছেন। ‘বিশ্বনাগরিক’ কবি ও গল্পকার কেবল তা চিহ্নিত করেছিলেন মাত্র। এরপর ‘গত শতাব্দীর পাঁচের দশকে তপন সিং ছবি বানান, (ওমনি) সুদূর আফগানিস্তান থেকে আসা রহমত (পর্দার ছবি বিশ্বাস) কলকাতার পথে-প্রান্তরের কাবুলিওয়ালাদের চরিত্রের প্রতীক হয়ে ওঠে।’ তবে কি না এই আপাত রোম্যান্টিকতা সরালে কতগুলি ঠোঁটকাটা প্রশ্ন ওঠে। কী সেই প্রশ্ন?

কেন দেশ ছেড়েছিল কাবুলিওয়ালারা? কীভাবে তারা ভারতে এসে পড়ল? কত পুরনো এই অভিবাসন? পশ্চিমের পথ ডিঙিয়ে কীভাবে তারা এসে পড়ল ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতা শহরে। বাংলায় আর্দ্র জলহাওয়ায় কি তাদের জীবনচর্যা, সংস্কৃতি ও খাদ্যাভ্যাসে বদল হল? উত্তর খুঁজেছেন তুহিন হক।

যেমন ধরুন, ‘আফগানিস্তান মূলত কৃষি ও পশুপালন নির্ভর দেশ হলেও, দেশের সর্বমোট জমির মাত্র ১২ শতাংশ জমি আবাদযোগ্য।…ফলে তাঁদের অর্থনৈতিক জীবনে অনটন চিরকাল রয়ে গেছে।’ এইসঙ্গে ভূ-রাজনৈতিক সংকট– পরের পর যুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ। আফগানদের দেশান্তরিত হওয়া ছাড়া কোনও পথ ছিল না। অর্থাৎ, ‘স্ট্রাগল ফর এগজিসটেন্স’ই কাবুলিদের ভারত তথা কলকাতা আগমনের এক ও একমাত্র কারণ।

এই অনুপ্রবেশ কয়েক শতাব্দী পুরনো। ‘বর্তমানে যে সমস্ত আফগানরা কলকাতাতে বসতি করেছেন তাদের পূর্বপুরুষরা আফগানিস্তানের সিল্ক রুটের মাধ্যমে কান্দাহার দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন।’ ১৮৭২ সালে এইচ বেভারলি বাংলার জনগণনা রিপোর্টে জানিয়েছেন, আফগানরা মুর্শিদাবাদের নবাবের রাজদরবারে চাকরি করতেন। একই সময় আর্মেনিয়ানরা ও চিনারা কলকাতা ও ঢাকা শহরে ঘাঁটি গেড়েছেন। অন্যদিকে, কাবুলিরা ধীরে ধীরে ‘বড়বাজার, নিউমার্কেট, ধর্মতলা, ওয়েলিংটন, শ্যামবাজার, দমদম, সুখিয়া স্ট্রিট, ইকবালপুর, সেলিমপুর, পার্ক সার্কাস, রাজাবাজার, খিদিরপুর, ডায়মন্ড হারবারের মতো জায়গাগুলিতে বসতি স্থাপন করেছিলেন।’ পরে ‘উত্তর চব্বিশ পরগনার কাঁকিনাড়া, নৈহাটি থেকে শুরু করে মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন অংশে, শিলিগুড়ি-সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসতি স্থাপন করেছেন।’ হ্যাঁ, পেশা ছিল শুকনো ফল, মশলার ব্যবসা এবং মহাজনী কারবার। যেমনটা রবীন্দ্রনাথের গল্পে উল্লেখ রয়েছে।

গত শতাব্দীর আটের দশক, এমনকী নয়ের দশকের শুরুতে কাবুলিওয়ালাদের পরিচিত চেহারায়, স্বকীয় সত্তায় দেখা গিয়েছে কলকাতা ও শহরতলিতে। গবেষক, লেখক তুহিন জানাচ্ছেন, ‘কাবুলিওয়ালারা কয়েকশো বছর কলকাতায় বসবাস করার পরেও তাঁদের নিজস্ব সংস্কৃতি যেমন ধরে রেখেছিলেন, তেমনি ভিন্ন সংস্কৃতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন।’ তবে আটের দশক থেকে কিছু বদল আসতে শুরু করে। কাবুলিওয়ালাদের বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই মাইক্রোফিনান্স এবং প্রোমোটারির ব্যবসায় যুক্ত হয়েছেন। পোশাকেও ছাপ পড়েছে গ্লোবালাইজেশনের।

তাতে তো সমস্যা নেই! সেটাই তো বিশ্বগ্রাম চরিত্র। যেখানে একাত্ম হবে গোটা পৃথিবীর মানুষ। যে বোধ থেকে ‘বিশ্বভারতী’র জন্ম। একটি গভীর অরণ্য। যেখানে অসংখ্য ধরনের গাছ, ফুল-ফল, পশু-পাখির উপস্থিতি, বদল হতে হতেও ‘নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান…।’ বৈচিত্রের এই ঐক্য থেকে সরে যাচ্ছে পৃথিবী, দেশ! সামাজিক, রাজনৈতিক সংকটের মুখে পরে দেশে ফিরে যাচ্ছেন এক সময় কলকাতাকে আপন করে নেওয়া ভিনদেশিরা! এর মধ্যেই কেউ কেউ প্রাণপণ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। কারণ শিকড় সত্য হলেও দীর্ঘ জীবন ও যাপনের দাম্পত্যেই তো জন্মায় দেশ। কে অভিবাসী? কে শরণার্থী? কেই বা এলিয়ান? এই পৃথিবীটা সকলের– “Imagine there’s no countries…”।

পুনশ্চ: মান্দাস থেকে প্রকাশিত ‘কলকাতার কাবুলিওয়ালা’ গ্রন্থের সর্বাঙ্গে যত্নের ছাপ। পরিশিষ্ট অংশটিও কৌতুহলের উদ্রেক করে। সেখানে রয়েছে জেলা, রাজ্য ও দেশভিত্তিক কাবুলি জনগোষ্ঠী সম্পর্ক বিস্তারিত তথ্য। আছে এই জনগোষ্ঠী সম্পর্কিত রাজনৈতিক নেতাদের বক্তৃতা ও চিঠিপত্রের সংকলন। এছাড়াও আছে ইতিহাস সম্পৃক্ত বহু ছবি। সব শেষে পারিভাষিক শব্দাবলী এবং দীর্ঘ গ্রন্থপঞ্জি। নিষ্ঠাবান লেখকের দশ বছরের গবেষণার ফসল বলেই এতখানি সমৃদ্ধি। তাঁকে ধন্যবাদ।

কলকাতার কাবুলিওয়ালা

তুহিন হক

মান্দাস

৬৫০ টাকা

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved