১৯২০ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশন বসে। সভাপতিত্ব করেন লালা লাজপত রাই। এই অধিবেশনেই রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতষ্পুত্রী সরলা দেবী চৌধুরাণীর নেতৃত্বে ‘বন্দেমাতরম’ ও সরলা দেবীর নিজের রচনা ‘অতীত গৌরব কাহিনি’ সমবেত সংগীতে সাহানা দেবী যোগ দেন। কংগ্রেসের এই অধিবেশন থেকে মহাত্মা গান্ধী অসহযোগের ডাক দিলেন। আর সকলের সঙ্গে সাহানা দেবীও চরকা কাটা আর খদ্দরের প্রচলন শুরু করেন। ১৯২২ সালে কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনে সতী দেবীর সঙ্গে ‘বন্দে মাতরম্’ গান করেন। সে যুগে মাইক ছাড়াই সে গান চারদিকে শোনা গিয়েছিল।

১৯০৫ সাল। লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বাংলা জুড়ে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ঝড় বইছে। আর সেই সঙ্গে চলছে ব্রিটিশ পুলিশের অত্যাচার, যথেচ্ছ ধরপাকড়! ঔপনিবেশিক বাংলার প্রাণকেন্দ্র কলকাতা সভা-সমিতি, মিটিং-মিছিল, বিক্ষোভ, পিকেটিং-এ উত্তাল! ‘ভাই ভাই এক ঠাঁই/ ভেদ নাই, ভেদ নাই’– মন্ত্রে রবীন্দ্রনাথ রাখীবন্ধন উৎসবের ডাক দিলেন। কলকাতার পথে পথে মানুষ স্বদেশি গান গেয়ে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধের চিহ্নস্বরূপ রাখীবন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছেন। এই সময়ে কলকাতা থেকে অনেকটা দূরে পুরুলিয়ায় আয়োজিত বঙ্গভঙ্গ বিরোধী এক বিরাট জনসভায় অভিনব ঘটনা ঘটল। বছর আটেকের ফ্রক পরা নেহাত একটি বালিকাকে কে যেন সভার একেবারে মাঝখানে রাখা একটা টেবিলের ওপর দাঁড় করিয়ে দিতেই মেয়েটি জোর গলায় গেয়ে উঠল রজনীকান্তের গান–

‘আমরা নেহাত গরিব আমরা নেহাত ছোট,

তবু আছি সাত কোটি ভাই জেগে ওঠো।’

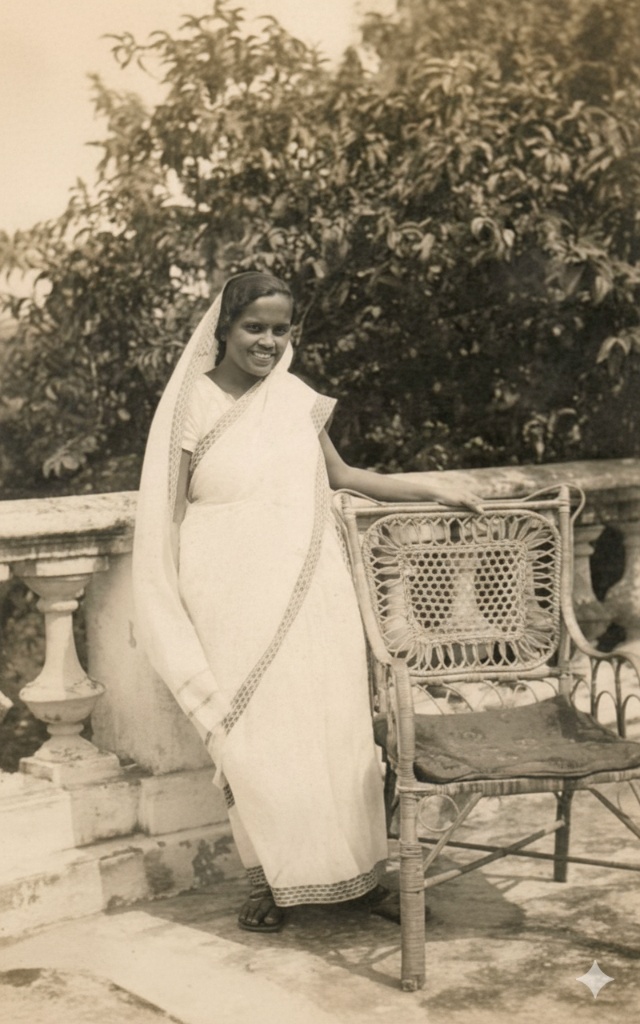

সভায় হাজির জনতা অবাক হয়ে শুনলে ছোট্ট ঝাঁকড়া চুলের সপ্রতিভ মেয়েটির সাবলীল গান। সেদিনের সেই বালিকা আর কেউ নয়– দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের একান্ত আদরের ভাগনি ঝুনু, রবীন্দ্রনাথের গানের সেই একেবারে প্রথম যুগের প্রবাদপ্রতিম গাইয়ে সাহানা দেবী, রবীন্দ্রনাথ নিজে যাঁকে চিঠিতে লিখেছিলেন যে, তিনি সেকালের সম্রাট হলে শুধুমাত্র তাঁর গানের জন্যই তাঁকে শান্তিনিকেতনে বন্দি করে রাখতেন। কারণ– ‘তোমার কণ্ঠের জন্যে আমার গানের একান্ত প্রয়োজন আছে।’

সাহানা দেবীর জন্ম ১৮৯৭ সালের জৈষ্ঠ মাসে, আজকের বাংলাদেশের ফরিদপুরে। তাঁর বাবা ডাক্তার প্যারীমোহন গুপ্ত ছিলেন ফরিদপুরের সিভিল সার্জেন আর মা তরলাদেবী সম্পর্কে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের দিদি। মাত্র ৩০ বছর বয়সে স্বামীকে হারিয়ে তরলাদেবী তাঁর ছেলে-মেয়েদের নিয়ে কলকাতার রসা রোডে, তাঁর পিতৃগৃহে চলে আসেন। এই মামার বাড়িতেই মামা, মামী, দাদু, দিদার স্নেহ-যত্নে এক আলোকোজ্জ্বল, মুক্ত পরিবেশে বেড়ে ওঠেন সাহানা। খুব ছোট থেকেই চমৎকার গান করতে পারতেন আর খুব দ্রুত না-থেমে একটানা কথা বলতেন বলে দাদু তাঁর নাম দিয়েছিলেন ‘ঝুনু বাঈ’ আর ‘বম্বে মেল’। সেই সময়কার সুবিখ্যাত গায়ক লালচাঁদ বড়ালের যাবতীয় রেকর্ড এমন নিখুঁত অনুকরণে গলায় তুলতে পারতেন যে, তাঁর মামাবাবু চিত্তরঞ্জন প্রায়ই ঠাট্টা করে তাকে ‘imitation of Baral’ নামে সেইসব গান আবার রেকর্ড করতে বলতেন।

সাহানা দেবীর এই মামারবাড়িটি শুধু যে জাতীয়তাবাদী স্বদেশপ্রেমে ওতপ্রোত ছিল, তাই নয়– সেখানে সুর, ছন্দ, কাব্য-সাহিত্য আর রঙ্গ-রসিকতার এক সুচারু ধারাও ছিল নিয়ত বহমান। সাহানাদেবীর দাদাবাবু, দেশবন্ধুর বাবা ছিলেন সুরসিক ও সুগায়ক। তিনি নিজে গান বাঁধতেন, কবিতাও লিখতেন। সাহানা দেবী তাঁর আত্মকথন ‘স্মৃতির খেয়া’-এ (প্রথম প্রকাশ ১৯৬০) লিখেছেন ছোটবেলায় কেমন দাদুর গান শুনে প্রতিদিন সকালে তাঁদের ঘুম ভাঙত। মামার বাড়িতে গান বাজনা চর্চার কতটা বিস্তৃত ছিল তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ অমলা দাশ। সাহানারও এক প্রজন্ম আগে তাঁর এই মাসিই সম্ভবত প্রথম সম্ভ্রান্ত বাঙালি ঘরের মেয়ে হয়েও সংগীতকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। গান রেকর্ড করেন, গান গেয়ে অর্থোপার্জন করেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের অবিবাহিতা এই দিদির কাছেই সাহানার গানের হাতেখড়ি। অমলা মাসিমার কাছে একেবারে ছোটবেলায় শেখা খাম্বাজ রাগে বাঁধা একটি হিন্দি গান ‘আয়ে আজু মেরা আয়ে নন্দলালা’ সাহানার গলায় শুনে ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী এমনই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি এ গানের কথা ভুলতে পারেননি। ‘স্মৃতির খেয়া’য় সাহানা দেবী লিখছেন– “বিবিমাসিমা (ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী) এবং চৌধুরী পরিবারের অনেকেই তখন জলাপাহাড়ের উপর ‘Dingle’ নামক মস্ত বাড়িতে এসে রয়েছেন। তাঁদের বাড়িতে একদিন বেড়াতে যেতেই বিবিমাসিমা আমাকে গাইতে বললেন। মনে আছে, এই ‘আয়ে নন্দলালা’ গানটি আমি গাইলাম। তারপর থেকে দেখা হলেই বিবিমাসিমা বলতেন, ‘ঝুনু, তোমার সেই নন্দলালা গানটি গেয়ে শোনাও না’। ভাবলে অবাক না হয়ে পারি না যে কত দিন পর্যন্ত গানটির কথা তাঁর মনে ছিল। মৃত্যুর কদিন মাত্র আগে শান্তিনিকেতন থেকে লেখা তাঁর শেষ চিঠিতেও তিনি লিখেছেন– সেই কতকাল আগে একটা ঝাঁকড়া চুলওয়ালা পাগলী (!) মেয়েকে জানতাম, সে মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে ‘আয়ে নন্দলালা’ গানটি গাইত– মনে আছে? তারপর, বড় ঝুনু নামে কত বড় গাইয়ে হল। তখন থেকে একেবারে ডুব মারল।” (স্মৃতির খেয়া, পৃ. ৩৮)

দেশবন্ধুর বাড়ির ব্যতিক্রমী সাংগীতিক পরিবেশের আরেক ফসল তাঁর নিজের মেয়ে– সাহানা দেবীর মামাতো বোন অপর্ণা দেবী (সোনা)। অপর্ণা দেবী তথা সময়ের বিখ্যাত কীর্তন গাইয়ে। তিনি শুধু যে তাঁর গাওয়া কীর্তন রেকর্ড করেছিলেন তা-ই নয়, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে কীর্তন পরিবেশনও করতেন।

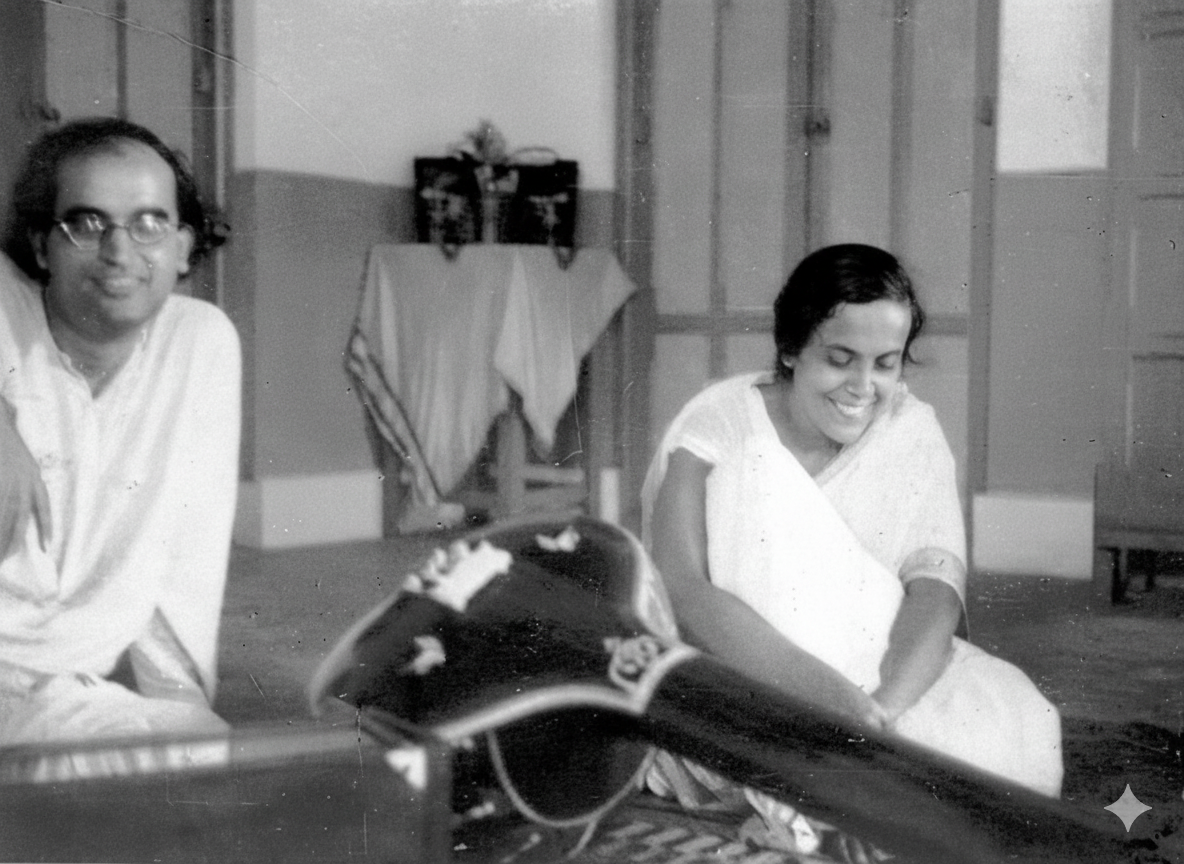

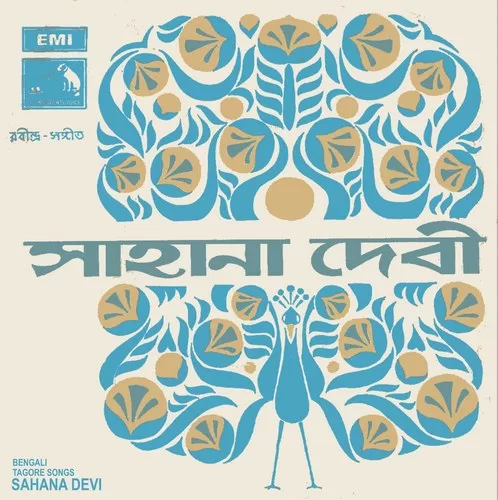

সাহানা দেবীর যখন বছর ১২ বয়স তখন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের ব্যবস্থাপনায় বিষ্ণুপুর ঘরের আচার্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে তাঁর ওস্তাদি গানের তালিম শুরু হয়। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে, কখনও কলকাতায়, কখনও শান্তিনিকেতনে কখনও দার্জিলিংয়ে, কখনও-বা কাশীতে– যখনই রবীন্দ্র-সান্নিধ্য পেয়েছেন, তাঁর কাছ থেকে শিখেছেন অজস্র গান। মাত্র ১৫ বছর বয়সে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির মাঘোৎসবে প্রথম গান করেন। তারপর ‘অরূপরতন,’ ‘বসন্তোৎসব’– এমনই অসংখ্য কবি-পরিচালিত অনুষ্ঠানে গানের ক্ষেত্রে অপরিহার্য হয়ে ওঠেন তিনি। মঞ্চের প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথের কাছে অভিনয় শিখে নেওয়ার সুযোগও পান। সাহানা দেবীর শেষ বয়সে রেকর্ড করা রবীন্দ্রনাথের গানের যেক’টি আন্তর্জালে পাওয়া যায় সেসব গানেও তাঁর গলার আওয়াজের সে গভীরতা, সে চিকন জোয়ারি আর গায়কির যে নির্মেদ মরমিভাবের আঁচ, তাতেই রবীন্দ্রনাথের গানের যেন এক প্রাণময় শরীর ছুঁতে পাই। রবীন্দ্রনাথের মতো অতুলপ্রসাদ সেনও ছিলেন সাহানা দেবীর গানের একান্ত অনুরক্ত, নিরলস উৎসাহদাতা– সম্পর্কে তিনি সাহানার আপন পিসতুতো দাদাও বটে।

১৯২০ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশন বসে। সভাপতিত্ব করেন লালা লাজপত রাই। এই অধিবেশনেই রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতষ্পুত্রী সরলা দেবী চৌধুরাণীর নেতৃত্বে ‘বন্দেমাতরম’ ও সরলা দেবীর নিজের রচনা ‘অতীত গৌরব কাহিনি’ সমবেত সংগীতে সাহানা দেবী যোগ দেন। কংগ্রেসের এই অধিবেশন থেকে মহাত্মা গান্ধী অসহযোগের ডাক দিলেন। আর সকলের সঙ্গে সাহানা দেবীও চরকা কাটা আর খদ্দরের প্রচলন শুরু করেন। ১৯২২ সালে কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনে সতী দেবীর সঙ্গে ‘বন্দে মাতরম্’ গান করেন। সে যুগে মাইক ছাড়াই সে গান চারদিকে শোনা গিয়েছিল।

১৯১৬ সালে বিয়ের পর কিছু বছর সাহানা দেবী তাঁর স্বামীর সঙ্গে কাশীতে ছিলেন। সেই সময়েও তাঁর এক কাশী প্রবাসী বাঙালি বান্ধবীর কাছে নিভৃতে নাচ শেখেন। কলকাতায় এসে মামাবাড়িতে মামা-মামী আর মাকে সেই নাচ দেখিয়ে যথেষ্ট প্রশংসা পান। সে যুগের নিরিখে এ যে এক নিঃশব্দ বিপ্লব, তাতে সন্দেহ নেই! সেই সময়ে বাঙালি ভদ্রঘরের মেয়ের নাচ করা শালীনতা ও শিষ্টাচারের সব সীমার বাইরে ছিল। এমনকী, ঠাকুরবাড়ির মেয়েমহলের নিশ্চিন্ত ঘেরাটোপের মধ্যে একান্ত মেয়েলি আনন্দ-ফুর্তির রসদ হিসেবে নাচের পরিসর থাকলেও, তা ছিল একেবারেই লোকচক্ষুর আড়ালে। শান্তিনিকেতনেও তখনও প্রথাগত নাচ শেখার বা করার প্রচলন হয়নি।

সাহানা দেবীর আত্মজীবনীতে তাঁর ছোটবেলার কথা, গানের কথা, মামাবাড়ির কথা, সেই সময়কার রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা যত যা লিখেছেন, সেই তুলনায় তাঁর বিবাহিত জীবন, স্বামীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এসব নিয়ে প্রায় কিছুই লেখেননি বলা চলে। এই নাচ শেখার প্রসঙ্গেই একবার যেন প্রায় আলটপকা একটা মন্তব্য চোখে পড়ে, ‘কাশীতে জার্মান সিলভারের সুন্দর সুন্দর সব পায়ের অলঙ্কার পাওয়া যেত, আমি একজোড়া নুপুর কিনে নিলাম ঘুঙুরের কাজ চালাবার জন্য। ঘুঙুরের একটু বেশী জোর হয়ে গেলেই স্বামী আপত্তি করতেন তার প্র্যাকটিসের ক্ষতি হবার আশঙ্কায়। কাজেই একটু সতর্ক হয়েই সব সারতে হত।’ (‘স্মৃতির খেয়া’ পৃ. ১০০) মামার বাড়িতে নাচে, গানে, আনন্দ-হুল্লোড়ে, রঙ্গ-রসিকতায় দিন কাটানো, শান্তিনিকেতনের মুক্ত পরিবেশে কিংবা হিমালয়ের অসীম উদারতায় একা স্বাধীন, নিঃসংকোচ মেয়ের এই সতর্কতা কেমন বিসদৃশ লাগে। সেই সঙ্গে মনে পড়ে– সাহানা দেবী বিয়ে ঠিক হওয়ার সময়ে তাঁর দেশবরেণ্য মামাবাবুর আক্ষেপ– ‘কী রে ঝুনু, তুইও পায়ে শিকল পরলি? আমি ভেবেছিলাম মুক্ত বিহঙ্গের মতো তুই শুধু গান গেয়েই বেড়াবি, তা দেখছি তোর পায়েও বেড়ি পড়ল।’ (স্মৃতির খেয়া, পৃ. ১৭) অথবা রবীন্দ্রনাথের স্থায়ী আশঙ্কা যে, বিয়ের পরও সাহানা দেবীর গানে অনুরাগ অমলিন থাকবে কি না– ‘তোমাদের মেয়েদের হয় বিয়ে, নয় গান, দুটোর মাঝামাঝি কিছু নেই।’ (স্মৃতির খেয়া, পৃ. ১৭৪) এই আশঙ্কা কি মহৎ ব্যক্তি মানুষের গভীর ব্যর্থতাবোধ? সামাজিক শাসনের দাপটে আর্ত, অসহায়তা? না কি, এই উদ্বেগ একান্তভাবেই সমকালের অন্তর্নিহিত স্ববিরোধের লক্ষণ? মেয়েদের স্বাধীন শিল্পী-সত্তা আর সাংসারিক দাবির মাঝের এই টানাপোড়েন ও তার অবশ্যম্ভাবী ক্ষয়ের বোধ কি রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগতও নয়? এর মূল্য কি স্বয়ং তাঁকে তাঁর ব্যক্তিজীবনেও দিতে হয়নি? জাতীয়তাবাদের বিকাশের কালে জাতির আত্মপরিচয় নির্মাণের ক্ষেত্রে এই সমস্ত প্রতিভাময়ী প্রতিভার বড় প্রয়োজন– অথচ সেই প্রতিভার বিচ্ছুরণ আদৌ ঘটবে কি না, তা একেবারেই নির্ধারিত হবে প্রতিভাময়ীর পারিবারিক পরিস্থিতি বা আরও নির্দিষ্টভাবে পরিবারের কর্তা ব্যক্তিটির চৈতন্য ও অবস্থানের ভিত্তিতে।

সাহানা দেবীর লেখায় তাঁর মামাবাড়ির পরিবেশের নৈতিক উৎকর্ষের যে ছবি ফুটে ওঠে, তা আজকের সংকটকালীন মূল্যবোধপীড়িত সমাজে কল্পনা করা দুষ্কর! আবার, মামার মৃত্যুর পর যক্ষা রোগে আক্রান্ত বিবাহিত সাহানা দেবী তাঁর বৃহৎ, সম্ভ্রান্ত পরিবারের প্রায় কারও কাছে কোনও আশ্রয় না পেয়ে রবীন্দ্রনাথের শরণাপন্ন হন। চিকিৎসা চলাকালীনই ১৯২৮ সালে মাত্র ৩১ বছর বয়সে সংসার ত্যাগ করে পণ্ডিচেরি আশ্রমে চলে যান। তাঁর এই সিদ্ধান্ত কি কেবলমাত্র আধ্যাত্মিকতা প্রণীত? না কি শৈশব-কৈশোরের ইউটোপিয়ান জগৎ অচিরেই বিলুপ্ত হয়ে বাস্তবতার শৃঙ্খল তাকে এমনই বেঁধে ফেলেছিল যে তিনি শুধু সর্বত্যাগী যোগের পথেই আলো দেখতে পান? এর নিশ্চিত উত্তর সাহানা দেবীর আত্মজীবনীতে অন্তত মেলে না। এইটুকুই নিঃসংশয়ে বলতে পারি, স্বাধীন শিল্পীসত্তা ও সংসারসুখের যে বাইনারির সামনে দাঁড়িয়ে মহতী পুরুষ আশঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন হয়েছে, কিন্তু পথ দেখাতে পারেনি, সেখানে সাহানাদেবী তাঁর নির্বাচনে অবিচল থেকেছেন। সংসার শৃঙ্খলের ওপরে তাঁর নিজস্ব সংগীতের আকাশকে বেছে নিয়েছেন।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved