সম্প্রতি, হিন্দু উত্তরাধিকার আইন, ১৯৫৬-এর ধারা ১৫ (১) (বি)-কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্ট বলছে, স্বামী-সন্তানের অবর্তমানে এমন কোনও বিবাহিত হিন্দু মহিলা যদি নিজের সম্পত্তির উইল না-করে মারা যায়, তাহলে সেই মহিলার সকল সম্পত্তির অধিকারি হবে তার শ্বশুরবাড়ির লোকজন; বাপের বাড়ি সেই সম্পত্তির কানাকড়িও পাবে না। সুপ্রিম কোর্টের জাস্টিস বি ভি নাগারত্ন এ-প্রসঙ্গে আবেদনকারীকে ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির কথা মনে করিয়ে দিয়ে বলেছেন, হিন্দু বিবাহ রীতি অনুসারে বিবাহকালে যেহেতু ‘কন্যাদান’ হয়, এবং হিন্দু রমণীদের গোত্রান্তর ঘটে পিতৃগোত্র থেকে স্বামীর গোত্রে, তাই তার সম্পত্তিতে স্বামীর পরিবারেরই কেবল অধিকার থাকে।

মার্চ মাস এলেই নারী দিবসের টুনি বালবগুলি জ্বলে ওঠে; আর কলেজ, অফিস, ইউনিভার্সিটির মাইকে মাইকে যে প্রশ্নটা সবচেয়ে বেশি প্রতিধ্বনিত হয়, তা হল– বিশ্বজুড়ে লিঙ্গসাম্য প্রতিষ্ঠা হতে আর কত সময় লাগতে পারে?

– ‘ইনফাইনাইট। অনন্ত। এমনকী বলা ভালো যে এই সময়ে দাঁড়িয়ে টেলিস্কোপিক ভিউতে পৃথিবীটাকে দেখলে লিঙ্গসমতা আদপেও কোনওদিন প্রতিষ্ঠিত হবে বলে আমার মনে হয় না।’

উত্তরটা দিয়ে সামনের ইকেবানা রাখা টেবিলের ওপর মাইকটা নামিয়ে রাখতে যাব, দেখলাম ঘরভর্তি লোক আমার দিকে জিজ্ঞাসু, বলা ভালো খানিক বিরক্তিপূর্ণ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। এমন ডিস্টোপিক উত্তর তাদের পছন্দ হয়নি, বুঝলাম। এমনকী অনুষ্ঠানের সঞ্চালক মহাশয়ও খানিক বিব্রত।

ভারি বিপদ! সংসারে যদিও আজকাল সবক্ষেত্রেই সাদাকে সাদা আর কালোকে কালো না-বলে, ‘ধূসর’ বলে পাশ কাটিয়ে নিরপেক্ষ জনপ্রিয়তা লাভের ইন্টেলেকচুয়াল বুর্জোয়া দর্শনটি চালু হয়েছে। কিন্তু একটা চরম লিঙ্গঅসাম্যের পৃথিবী, যা কিনা আজ একুশ শতকে ক্ষেত্রবিশেষে আরও বেশি অসাম্যের পথে হেঁটে জেন্ডার ইকুয়ালিটির লক্ষ্য থেকে সিসিফাসের পাথরের মতোই অবিরাম নিচের দিকে গড়িয়ে পড়ছে, কোন রাজনৈতিক পার্টির নেতামন্ত্রী হয়ে ওঠার আগে অবধি তা আমি এড়িয়ে চলি কী করে!

তাই বললাম:

– বিশ্ব অর্থনৈতিক সংস্থার সমীক্ষা, জে পি মরগানের রিপোর্ট কিংবা জাতিসংঘের প্রতিবেদন বলেছে, যদি মানবসভ্যতার উন্নয়ন আজকের হারেই অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহলে লিঙ্গসাম্য বিশ্বজুড়ে আনুমানিক যথাক্রমে আরও ১২৩, ১৩৪ এবং ২৮৬ বছরে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার একটা সম্ভবনা আছে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, মানবসভ্যতা পদার্থের নিত্যতা সূত্রের মতো ধারাবাহিক অক্ষুণ্ণতা মেনে চলে না। দেশে দেশে যুদ্ধ হয়, চরমপন্থী একনায়ক শাসকরা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ, খরা, বন্যা, অতিমারী মানুষের আর্থসামাজিক তথা রাজনৈতিক অবস্থার পতন ঘটায়; আর যখনই তা ঘটে তখনই মানবসমাজের উন্নতির ধারা ব্যাহত হয়। পাটিগণিতের সেই তেলমাখা বাঁশে চরা হনুমানের ন্যায় সে স্লিপ খেয়ে পিছিয়ে যায় অনেকখানি পথ, যে-পথে সে উন্নতি করেছিল পূর্ববর্তী বহু বছরের প্রচেষ্টায়। এভাবেই আমাদের সভ্যতার চাকা অগ্রগতির ট্র্যাক থেকে ফস্কে যায় বারবার। যা না হলে; সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মাবনবসভ্যতার কেবলমাত্র সরলরৈখিক অগ্রগতি ঘটলে ইতিমধ্যেই লিঙ্গসমতার লক্ষ্যে অনেকখানি এগিয়ে যেতাম আমরা।

বলা বাহুল্য আমার হতাশাব্যঞ্জক দাবির আরও বেশি হতাশাজনক ব্যাখ্যা শুনে লোকজন সেদিন খুশি হননি। কিন্তু আমি ‘পোটেমকিন’ নির্মাণে বিশ্বাসী নই। ফ্রেড্রিক নিৎশের দর্শনে আমি বিশ্বাস করি– অকারণ আশাবাদ মানুষের সবথেকে বড় শত্রু, কারণ তা মানুষের দুরবস্থাকে ত্বরান্বিত করে।

এই ঘটনাটি বছর তিনেক আগের। কিন্তু সম্প্রতি, হিন্দু উত্তরাধিকার আইন, ১৯৫৬-এর ধারা ১৫ (১) (বি)-কে চ্যালেঞ্জ করা সুপ্রিম কোর্টের একটি মামলার শুনানি পড়তে গিয়ে সেদিনের ঘটনাটি আবার মনে পড়ে গেল। সুপ্রিম কোর্ট বলছে, স্বামী-সন্তানের অবর্তমানে এমন কোনও বিবাহিত হিন্দু মহিলা যদি নিজের সম্পত্তির উইল না-করে মারা যায়, তাহলে সেই মহিলার সকল সম্পত্তির অধিকারি হবে তার শ্বশুরবাড়ির লোকজন; বাপের বাড়ি সেই সম্পত্তির কানাকড়িও পাবে না। সুপ্রিম কোর্টের জাস্টিস বি ভি নাগারত্ন এ-প্রসঙ্গে আবেদনকারীকে ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির কথা মনে করিয়ে দিয়ে বলেছেন, হিন্দু বিবাহ রীতি অনুসারে বিবাহকালে যেহেতু ‘কন্যাদান’ হয়, এবং হিন্দু রমণীদের গোত্রান্তর ঘটে পিতৃগোত্র থেকে স্বামীর গোত্রে, তাই তার সম্পত্তিতে স্বামীর পরিবারেরই কেবল অধিকার থাকে।

বিষয়টাকে যুক্তিসম্মত করতে গিয়ে জাস্টিস নাগারত্ন যে অত্যাশ্চর্য তুলনাটি টেনেছেন, গবেষণার ভাষায় আমরা তাকে ঠাট্টা করে ‘আপেলের সঙ্গে কমলালেবুর তুলনা’ বলি। তিনি বলেছেন, খোরপোশের প্রশ্ন উঠলে মহিলারা তখন শ্বশুরবাড়ি থেকেই তা দাবি করে। বাপের বাড়ি থেকে করে না। তাহলে সম্পত্তির ভাগ নেওয়ার বেলায় কেন বাপের বাড়ির কথা আসবে?

হায় রে হায়। খোরপোশ যে দীর্ঘকালীন লিঙ্গঅসাম্যজনিত কারণে মহিলাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, পারিবারক কিংবা রাজনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা অবস্থাকে পুষিয়ে দেওয়ার এক পদ্ধতি; মহিলাদের নানা অবৈতনিক শ্রম, সংসার প্রতিপালন, সন্তান মানুষ করা এসব গুরুদায়িত্ব পালনের নিক্তিতে সামান্য অর্থকরী মূল্য, জাস্টিস নাগারত্নকে তা বোঝাবে কে!

প্রবীণ অ্যাডভোকেট কপিল সিব্বাল অবশ্য তাঁকে খানিক বোঝানোর চেষ্টা করেছেন, বলেছেন– ‘স্ত্রী-সন্তান নেই এমন কোনও বিবাহিত হিন্দু পুরুষ যদি নিজের সম্পত্তির উইল না-করে মারা যান, তাহলে তার সকল সম্পত্তির অধিকারি হন তাঁর আপন পিতা-মাতা বা তার পৈতৃক পরিবারের লোকজন। তার শ্বশুরবাড়ি, অর্থাৎ কিনা তার স্ত্রীর পরিবারের লোকজন তার ভাগ পায় না। মহিলাদের ক্ষেত্রেও সেই একই নিয়ম বর্তাবে না কেন?’

এইসব যুক্তিপূর্ণ এবং সুনির্দিষ্ট প্রশ্নের কিছু অযৌক্তিক এবং বস্তাপচা উত্তর হয়, যা মূলত ট্র্যাডিশন ও পরম্পরাধর্মী। যেমন, এত বছর ধরে চলে আসা এই সাবেকি নিয়মই এদেশের ঐতিহ্য, ইত্যাদি ও ইত্যাদি। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।

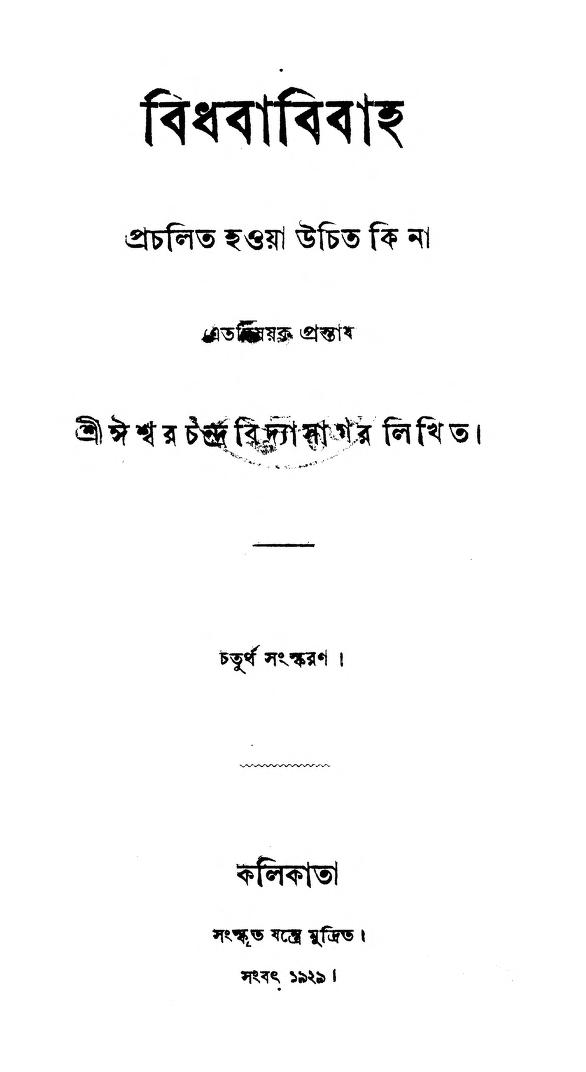

যাই হোক, বলার কথা এই যে, বিবাহকালে কন্যাদান এবং বিবাহিত মহিলাদের গোত্রান্তর হেতুতে তার সম্পত্তিতে কেবলমাত্র শ্বশুরবাড়ির অধিকার সম্পর্কিত সুপ্রিম কোর্টের এহেন মন্তব্য শুনে আমার একটা অন্য কথা মনে পড়ছে। বিদ্যাসাগর যখন বিধবা বিবাহ আইন পাশ করানোর চেষ্টা করছেন, তখন বেশিরভাগ মানুষই তাঁর বিরোধিতা করছে। বলছে, বিবাহকালে কন্যাকে যেহেতু একবার দান করে দেওয়া হয়েছে, এবং সে পিতৃগোত্র থেকে স্বামীগোত্রে গোত্রান্তরিত হয়েছে, তাই তার আর পুনর্বিবাহ সম্ভব নয়। কারণ বিধবাবিবাহ মানে পুনরায় সেই কন্যাকে দান করা, আর একদিকে যেমন একই জিনিসকে (হ্যাঁ মেয়েদের ‘জিনিস’-ই ভাবা হয়েছে যুগে যুগে) বারবার যেমন দান করা যায় না, তেমনই যার গোত্রান্তর হয়ে গেছে, তাকে আর দান করাও সম্ভব নয়।

বিদ্যাসাগর জানতেন যে সংসারে নানা অদ্ভুতুড়ে কুযুক্তি আছে, যা অনুশাসনের নামে মানুষের মনে এমন মজ্জাগত, যে যত যুক্তির কথাই তিনি বলুন না কেন, কেউ তা শুনবে না। কুযুক্তির অনুশাসনের সঙ্গে তাই তিনি লড়লেন শাস্ত্রীয় অনুশাসন দিয়ে, এভাবে:

‘গোত্র শব্দের অর্থ বংশ।… যে ব্যক্তি যে বংশে জন্মিবেক, তাহার কোনও অবস্থাতেই, তাহার বংশের বা বংশের আদি পুরুষের পরিবর্ত্ত হইতে পারে না।… যেমন বিবাহ হইলে পিতার পরিবর্ত্ত হয় না, পিতামহের পরিবর্ত্ত হয় না, প্রপিতামহের পরিবর্ত্ত হয় না; সেইরূপ বংশের আদিপুরুষেরও পরিবর্ত্ত হইতে পারে না। কাত্যায়নবচন উদ্ধার করে বিদ্যাসাগর দেখিয়েছেন বিবাহসংস্কার হলে, স্ত্রী সপিণ্ডীকরণ পর্যন্ত পিতৃগোত্রে থাকে, সপিণ্ডীকরণের পর শ্বশুরগোত্রভাগিনী হয়। অর্থাৎ জীবৎকালে কোনও বিবাহিতা নারীরই গোত্রান্তর হয় না। বিদ্যাসাগরের ভাষা লক্ষ করলে বোঝা যায় শাস্ত্রকে তিনি ব্যবহার করছেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁর অবলম্বন স্বচ্ছ যুক্তিবোধ।’ (জন্মদ্বিশতবর্ষে বিদ্যাসাগর, আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি: বিধবাবিবাহ ও বিদ্যাসাগর, সম্পাদনা– দ্বিজেন্দ্র ভৌমিক, লেখক– গোপা দত্ত ভৌমিক)।

এসব কথা বিদ্যাসাগর টীকা ও সূত্রনির্দেশ করে প্রমাণ করে গেছেন আজ থেকে প্রায় ২০০ বছর আগে; ১৮৫৬-১৮৭০ সময়কালে। তারপরেও ২০২৫ সালে দাঁড়িয়ে আমরা আবার সেই একই কুযুক্তির লড়াই লড়ে চলেছি; একই অন্ধকারে আবারও পৌঁছে গেছি। আসলে ওই যে প্রথমেই বললাম না, আমরা পাটিগণিতের সেই তেলমাখা বাঁশে চরা হনুমানের মতো; যে দু’ ফুট ওপরে উঠলে, তিনফুট নিচে নামে। কোন ইনফাইনাইট সময়ে গিয়ে যে আমাদের লক্ষ্যলাভ ঘটবে, কেউ জানে না।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved