দেহলি বাড়িটি প্রথমে একতলা ছিল। ১৯০৬-এর নির্মাণ শেষ হওয়ার পর সেখানে উঠে যান রবীন্দ্রনাথ। পরে দোতলা হয়। দোতলার সিঁড়ি তৈরি হয় বাড়ির বাইরে দিয়ে। নিচে অল্প কয়েকটি ঘর, সামনে বারান্দা, উপরে দু’টি ঘর। টালি দিয়ে ছাওয়া ছাত। রবীন্দ্রনাথ পরে দোতলায় থাকতেন, একতলায় দীর্ঘদিন থেকেছেন সপরিবার দিনেন্দ্রনাথ। উত্তরায়ণ চত্বরের বাড়িগুলির মধ্যে প্রথম তৈরি হয় ‘কোণার্ক’ বাড়িটি ১৯১৯ সালে। ১৯০৬ থেকে ১৯১৯– এই ১৩ বছর রবীন্দ্রনাথ প্রধানত দেহলিতেই থেকেছেন।

৫.

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের প্রথম ৪০ বছর বা তার কিছু বেশি; এমন বাড়িতে কাটিয়েছেন, যা তাঁর নিজের পরিকল্পনায় বানানো বাড়ি নয়। জোড়াসাঁকো বাড়ি তৈরি করেছিলেন নীলমণি ঠাকুর, দ্বারকানাথের আমলে তার কিছু রদবদল ও সংযোজন হয়েছিল। জোড়াসাঁকোর ‘বিচিত্রা ভবন’ অবশ্য দেবেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের জন্য তৈরি করিয়ে ছিলেন। ‘শান্তিনিকেতন’ বাড়িও দেবেন্দ্রনাথের করানো। পূর্ববঙ্গের বাড়িগুলিও পারিবারিক নির্মাণ, তবে শিলাইদহ কুঠিবাড়িতে পরে রথীন্দ্রনাথ কিছু অদল-বদল করেছিলেন। কিন্তু এবার শুরু হবে সেইসব বাড়ির পালা, যা রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছেয় নির্মিত হয়েছে।

‘শান্তিনিকেতন’ বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ সংসার পেতেছিলেন। কিন্তু এই বাড়ি ট্রাস্টের সম্পত্তি, রবীন্দ্রনাথের নিজের নয়। নিজের বসবাসের জন্য রবীন্দ্রনাথ শালবীথির পূর্বদিকে তৈরি করতে শুরু করেন খড়ের চালের কয়েকটি বাড়ি। তার নাম হয়ে যায় ‘নতুন বাড়ি’। তার সঙ্গে লাগোয়া পাকা দোতলা বাড়ি ‘দেহলি’ তৈরি হয় সামান্য কিছু পরে।

মৃণালিনী অসুস্থ হয়ে কলকাতায় চলে গিয়েছেন। ছেলেমেয়েদের নিয়ে নতুন বাড়িতে থাকতে শুরু করেন মৃণালিনীর গ্রাম-সম্পর্কের পিসিমা রাজলক্ষ্মী দেবী। তিনিই সংসারের হাল ধরেন। রথীন্দ্রনাথ ও অন্য ভাইবোনের পড়াশোনাও এ বাড়িতে থেকেই। নতুন বাড়িতে থাকাকালীন রথীন্দ্রনাথকে কৃষিবিজ্ঞান পড়তে ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় পাঠান রবীন্দ্রনাথ। রথীন্দ্রনাথ লিখছেন,

‘‘শান্তিনিকেতন ছেড়ে সম্পূর্ণ পৃথক এক নূতন আবহাওয়ার মধ্যে গিয়ে পড়লুম। দেশের সঙ্গে, বাড়ির সঙ্গে একমাত্র যোগ সপ্তাহ অন্তর ডাকের চিঠি। ডাকের জন্য উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করতুম। দিদিমার চিঠিতে থাকত ‘নতুন বাড়ি’র ঘরসংসারের খুঁটিনাটি কথা। সেদিনকার মতো কলেজের লেকচার, ল্যাবরেটরির কাজ ভুলে যেতুম– মনে হত দিদিমার পিছনে পিছনে নতুন বাড়ির এ ঘর ও ঘর ঘুরে বেড়িয়ে ঘরকন্নার কাজে আমিও তাকে সাহায্য করছি। ভাই শমীর চিঠিতে আশ্রমের খবর পেতুম। তার বন্ধুরা কে কী করছে, তার নিজের পড়াশুনা কেমন চলছে– এ ছাড়া কখন কোন্ গাছে কী ফুল ফুটছে, জ্যোৎস্নারাতে কোথায় বেড়াতে যাচ্ছে, ছাত্রদের সভায় সে কোন্ কবিতা আবৃত্তি করেছে ইত্যাদি নানারকম খবর বেশ গুছিয়ে সুন্দর করে আমাকে লিখত।’’

এই বিবরণে মা-হারা ছেলের, দিদিমার চিঠি পেয়ে বাড়ির জন্য মনকেমনের ছবিটি ধরা পড়ে। রথীন্দ্রনাথ আমেরিকায় থাকাকালীনই শমীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়।

বিশ শতকের তৃতীয় দশকে ছাত্রী হয়ে এসেছিলেন উমা দত্ত। তিনি দূরদর্শনের সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন যে, তাঁদের ছাত্র বয়সে নতুন বাড়িতে সুরমা (নুটু) কর রবীন্দ্রনাথের গান শেখাতেন। ভীমরাও শাস্ত্রী ও ওস্তাদ ওয়াজলওয়ারজি শেখাতেন শাস্ত্রীয় সংগীত। গান শেখা ছিল সবার জন্য বাধ্যতামূলক।

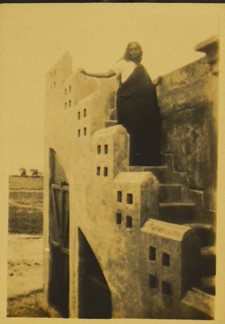

দেহলি বাড়িটি প্রথমে একতলা ছিল। ১৯০৬-এর নির্মাণ শেষ হওয়ার পর সেখানে উঠে যান রবীন্দ্রনাথ। পরে দোতলা হয়। দোতলার সিঁড়ি তৈরি হয় বাড়ির বাইরে দিয়ে। নিচে অল্প কয়েকটি ঘর, সামনে বারান্দা, উপরে দু’টি ঘর। টালি দিয়ে ছাওয়া ছাত। রবীন্দ্রনাথ পরে দোতলায় থাকতেন, একতলায় দীর্ঘদিন থেকেছেন সপরিবার দিনেন্দ্রনাথ। উত্তরায়ণ চত্বরের বাড়িগুলির মধ্যে প্রথম তৈরি হয় ‘কোণার্ক’ বাড়িটি ১৯১৯ সালে। ১৯০৬ থেকে ১৯১৯– এই ১৩ বছর রবীন্দ্রনাথ প্রধানত দেহলিতেই থেকেছেন।

দেহলি ছোট বাড়ি। উপরের ঘর তো বেশ ছোট। রবীন্দ্রনাথ ছোট বাড়িতে থাকতে পছন্দ করতেন একথা বলতে গিয়ে প্রমথনাথ বিশীকে বলেছিলেন, ‘ছোটো ঘরে আমি লিখে আরাম পাই, ওতে মনটা ছড়িয়ে না থেকে বেশ সংহত জমাট বেঁধে থাকে।’ এ ধরনের মন্তব্য আরও অনেকের লেখাতেই পাই।

রবীন্দ্রনাথ যে দোতলায় বসে লিখছেন, সেটা বুঝে যাওয়ার একটা সংকেত ছিল আশ্রমিকদের কাছে। প্রমথনাথই লিখেছেন,

‘এক সময়ে তিনি দেহলিবাড়িতে থাকিতেন। দেহলিবাড়ির দোতলায় পশ্চিমের কোণে বসিয়া লিখিতেন। সাধারণত সকালের দিকেই তাঁহার লিখিবার সময়। আমি তখন ঐ পাড়াতেই থাকিতাম । লিখিবার সময়ে মাঝে মাঝে কাসিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া লইবার অভ্যাস তাঁহার ছিল। সেই উদাত্ত ধ্বনিতে পাড়ার সকলে বুঝিতে পারিত তিনি লেখায় নিযুক্ত।’

দিনেন্দ্রেনাথ দেহলিতে উঠে আসা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সুবিধেজনক হয়েছিল। গান বাঁধার সঙ্গে সঙ্গে শিখিয়ে দেওয়া যেত। দিনেন্দ্রনাথের ঘরে আশ্রম শিক্ষকদের আড্ডার কথাও প্রমথনাথ লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথ দেহলি থেকে চলে যাওয়ার পরও দিনেন্দ্রনাথের ডাক পড়ত। দিনেন্দ্রনাথের খোঁজে দেহলিতে রবীন্দ্রনাথ আসছেন এমন একটি অপূর্ব ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন প্রমথনাথ। দীর্ঘ হলেও উদ্ধৃতি দেওয়ার লোভ সম্বরণ করা কঠিন।

‘তখন আশ্রমের গ্রীষ্মাবকাশ প্রায় শেষের দিকে; আকাশ নূতন বর্ষার মেঘে ঘন নীল, কিছু আগেই এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, তখনো গাছের পাতা হইতে জল ঝরিতেছে। রবীন্দ্রনাথ থাকিতেন আশ্রমের পশ্চিম প্রান্তের একটি বাংলাতে। আমি আমবাগানের মধ্য দিয়া কোথাও যাইতেছিলাম, হঠাৎ দেখিলাম রবীন্দ্রনাথ সবেগে আসিতেছেন; এতই ত্বরা যে, পথ দিয়া চলিবার সময় নাই বলিয়াই মাঠ ভাঙিয়া চলিয়াছেন; সম্মুখেই পড়িল মেহেদিগাছের বেড়া, তাহা অগ্রাহ্য করিয়া ঠেলিয়া চলিয়া আসিলেন; অদূরে দাঁড়াইয়া শুনিলাম গুন গুন করিয়া গানের দুটি পদ আবৃত্তি করিতেছেন: ভ্রমর সেথায় হয় বিবাগি নিভৃত নীলপদ্ম লাগি! ব্যাপার কী বুঝিতে বিলম্ব হইল না। এই গানটি তখনি রচনা করিয়া সুর দিয়াছেন; ভুলিয়া যাইবার আগেই গানটি দিনেন্দ্রনাথকে শিখাইয়া দিবার জন্য ছুটিয়া চলিয়াছেন। দিনুবাবু তখন থাকিতেন দেহলিবাড়িতে। পথ দিয়া ঘুরিয়া যাইতে যেটুকু সময় বেশি লাগিবে, সেটুকু সময়ের মধ্যে হয়তো সুরের ভ্রান্তি ঘটিতে পারে।

তাঁহার গায়ে ছিল লম্বা বর্ষাতি; তাহাতে জল ঝরিতেছে; হাতে ছাতিটা বন্ধ; হয়তো পথে খুলিয়াছিলেন, কিন্তু গাছের ডালপালায় বাধিয়া গিয়াছিল, তাই বন্ধ করিয়াছেন: কিম্বা হয়তো খুলিবার কথা আদৌ মনে হয় নাই। ফলকথা তাঁহার এমন মত্ত ভাব আর কখনো দেখি নাই। উদাসীন দৃষ্টি সেই নিভৃত নীল পদ্মের দিকে বদ্ধ, দেহটা অভ্যাসের বশে ছুটিয়া চলিয়াছে। প্রাচীন কাব্যে মত্ত গজরাজের পদ্মবন ভাঙিয়া চলিবার কথা পড়িয়াছি; এতদিন এই চিত্রটাকে কবিদের একটা কৃত্রিম অলংকারমাত্র মনে হইত। কিন্তু সেদিন নরশ্রেষ্ঠের এই ত্বরিত গতি দেথিয়া আমার মনে ওই উপমাটা এক মুহূর্তে নূতন দ্যোতনায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তাঁহার স্বাভাবিক দীর্ঘাকৃতি সেদিন জল-ঝরা বর্ষাতির আবরণে দীর্ঘতর মনে হইতেছিল। সবসুদ্ধ মিলিয়া সে যেন এক আবির্ভাব!’

শান্তিনিকেতন সংক্রান্ত স্মৃতিকথায় রবীন্দ্রনাথের এরকম প্রায় ছুটন্ত রূপ সচরাচর ধরা পড়েনি। সৃষ্টির আবেগের চাঞ্চল্য আর শান্তিনিকেতনের ভূ-প্রকৃতি সব মিলিয়ে বিবরণটি অনবদ্য।

দেহলিতে একসময় ছাত্রীনিবাস ছিল। পরে যখন উল্টোদিকের বাড়ি দ্বারিকে ছাত্রীনিবাস তখন মেয়েদের কাছাকাছি থাকার জন্য মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথ দেহলিতে এসে থাকতেন বলে সে সময়ের ছাত্রী আশ্রমিক উমা দত্ত দূরদর্শনের দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন। উমা দত্ত বলেছেন, দ্বারিকে যখন ছাত্রীনিবাস ছিল তখন শিশুদের খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল লেবুকুঞ্জে। এক বছর বর্ষার সময় রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ছিলেন না। হঠাৎ মাঘ মাসে উমা দত্ত ও তাঁর বন্ধু লতিকা খবর পেলেন কোথায় যেন কেয়াফুল ফুটেছে। সে ফুল তুলে এনে দিলেন রবীন্দ্রনাথকে– দেহলি বাড়িতে। রবীন্দ্রনাথ তখন খুশি হয়ে বলেছিলেন, ‘দেখলি তো। আমি বর্ষায় থাকতে পারি নি। কিন্তু বর্ষার ফুল ঠিকই পেয়ে গেলাম।’ সীতা দেবীর স্মৃতিকথা ‘পুণ্যস্মৃতি’তেও রবীন্দ্রনাথের দেহলি বাসের বিবরণ আছে। হেমলতা দেবী, শান্তিনিকেতনের সকলের বড়মা, শেষ জীবনে পুরীতে থাকতেন। তিনি বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ব্যবস্থা করে দেহলি বাড়িটি নিজের শান্তিনিকেতনে বসবাসের জন্য রেখেছিলেন বলে তেজেশচন্দ্র সেন জানিয়েছিলেন।

এই বাড়িটি পাঁচের দশকের মধ্যভাগ থেকে ‘মৃণালিনী আনন্দ পাঠশালা’ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পাঠভবন পূর্ববর্তী ছাত্রদের মন্টেসারি স্কুল। দু’-বছর খেলা পড়া আর গানের এক আনন্দময় দিনযাপনের পর শিশুরা পাঠভবনে যায়।

আলোকচিত্র অধ্যাপক অভ্র বসু ও রবীন্দ্রভবন আর্কাইভ

গ্রন্থঋণ

রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন। প্রমথনাথ বিশী

পিতৃস্মৃতি। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুণ্যস্মৃতি। সীতা দেবী

অপ্রকাশিত-অগ্রন্থিত শান্তিনিকেতন ও রবীন্দ্রনাথ। সম্পাদনা: দেবাঙ্গন বসু

……………. পড়ুন কবির নীড় কলামের অন্যান্য পর্ব …………….

৩. শান্তিনিকেতন আসলে একটি বাড়ির নাম

২. সৃষ্টিশীল রবীন্দ্রনাথ শুধু নন, কর্মী রবীন্দ্রনাথকেও নির্মাণ করেছিল পূর্ববঙ্গের বাসস্থানগুলি

১. ডালহৌসি পাহাড়ের বাড়িতেই দেবেন্দ্রনাথের কাছে রবীন্দ্রনাথের মহাকাশ পাঠের দীক্ষা

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved