রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্মশানযাত্রা যখন শ্মশানে এসে পৌঁছয়, তখন আরও একটি মৃত্যু যন্ত্রণা সেদিনের শ্মশানের বাতাসে মিশে গিয়েছিল। মৃণাল সেন সেদিন রবীন্দ্রনাথকে অন্তিমশ্রদ্ধার্ঘ জানাতে উপস্থিত হন শ্মশানে। ‘তৃতীয় ভুবন’-এ সেই দিনের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে নীরব বিষন্ন এক পিতার অসহায় দৃশ্যের কথা উল্লেখ করেছেন– ‘পুলিশের কর্ডনের ভিতর একটি লম্বা সুদর্শন যুবককে দেখে আমি একটু অবাকই হলাম। কতই-বা বয়স হবে ২৫/২৬। একটা সাদা ধুতি তার পরনে আর গায়ে একটা কুর্তা। বিধ্বস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কর্ডনের ভেতরে। সেই যুবকের দুটি হাতের উপর সাদা কাপড়ে মোড়া একটি মৃত শিশু, যাকে শ্মশানে দাহ করতে এনেছে যুবকটি।

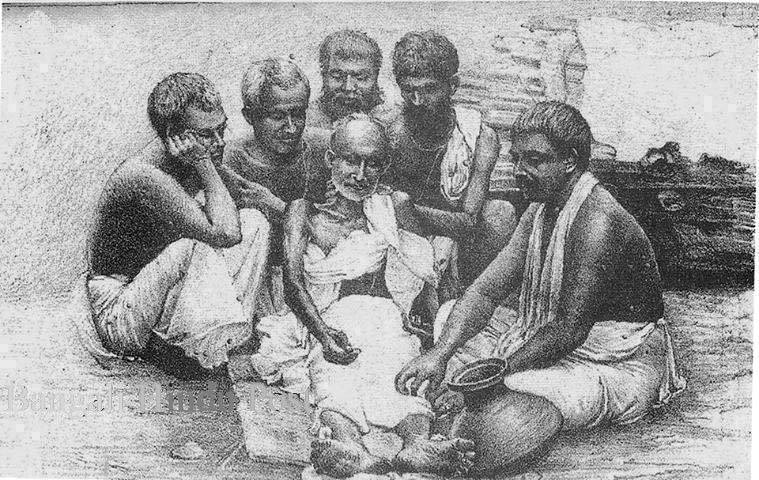

সাহিত্যে প্রতিফলিত শ্মশানের তুলনায় সাহিত্যিকদের অন্তিমযাত্রার আয়োজনও কম বৈচিত্রময় নয়। মৃত্যু এবং শ্মশানের মৌলিক নির্মাণ একই থাকলেও তার দু’-একটি স্মৃতি উড়ে আসে উত্তরপুরুষের কাছে। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জুলাই রাত দুটো পনেরো মিনিটে উত্তর কলকাতার বাদুড়বাগানের বাড়িতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর লিভার ক্যানসারে মারা গেলে ওই রাতে তাঁকে নিয়ে নিকটস্থ নিমতলা মহাশ্মশানের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় শ্মশানন্ধুরা। যাত্রাপথে পড়ে তাঁর হাতে প্রতিষ্ঠিত এবং তিলতিল করে গড়ে তোলা মেট্রোপলিটন কলেজ, (বর্তমানে বিদ্যাসাগর কলেজ)। পথ দিয়ে শ্মশানে যেতে যেতে কলেজের সামনে বিদ্যাসাগরের প্রাণহীন দেহ নামিয়ে রাখা হয় কিছুক্ষণ। যখন দেহ শ্মশানে এসে পৌঁছয়, তখনও ভালো করে ভোরের আলো ফোটেনি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একখানি অন্তিম স্থিরচিত্র গ্রহণের জন্য তাঁর একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্নের অনুরোধে সকলে ভোরের আলো ফোটার জন্য অপেক্ষা করে। শেষ পর্যন্ত ৩০ জুলাই প্রভাতের নতুন আলো যখন তার আভা ছড়িয়ে দিচ্ছে, ঠিক তখনই বাংলার দীপ্র-ভাস্বর-সূর্য বিদ্যাসাগরের শেষ ছবিখানি তোলেন সেকালের বিখ্যাত ফোটোগ্রাফার শরৎচন্দ্র সেন। মরদেহকে বসার ঢঙে বসিয়ে ছবি তোলা হয়। সেসময় তাঁকে ঘিরে বসেছিল ভাই ঈশানচন্দ্র, শম্ভুচন্দ্র, জামাতা সূর্যকুমার অধিকারী, ক্ষীরোদানাথ শাস্ত্রী এবং পুত্র নারায়ণচন্দ্র। বড়বাজার থেকে নিয়ে আসা চন্দনকাঠের চিতাশয্যায় তাঁর মুখাগ্নি করেন পুত্র নারায়ণচন্দ্র। দাহকার্য শেষ হতে হতে বেলা ১১টা বেজে যায়। কবি মানকুমারী বসু সেদিন গঙ্গার ঘাটে প্রাতঃস্নান করতে এসেছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সেই দাহক্রিয়ার চাক্ষুস সাক্ষী থেকে যান তিনি। বাড়ি ফিরে তিনি লিখে রাখেন সেদিনের কথা, পরবর্তীতে সেই লেখা ‘বামাবোধিনী’ পত্রিকার ১২৯৮ সালের ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়–

‘আজি বেলা ৭টার সময়ে নিমতলার ঘাটে গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া যে হৃদয় বিদারক দৃশ্য দেখিলাম, তাহা ভাষায় বলিতে পারি না। দেখিলাম, মানবজগতের এক প্রদীপ্ত সূর্য্য খসিয়া পড়িয়াছে, ভারতবাসীর প্রধান অহঙ্কার শেষ হইয়াছে, বঙ্গভূমির উচ্চ গৌরব হারাইয়াছে। দেখিলাম সেই অগতির গতি, অসহায়ের সহায়, অনাথের বন্ধু আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয় এ জনমের মত আমাদিগকে ফাঁকি দিয়াছেন–

ওই জাহ্ণবী বক্ষে ধূ ধূ করিয়া চিতার আগুন জ্বলিতেছে! ওই আগুনে বাঙ্গালার সর্বনাশ হইতেছে। বাঙালির ‘পিরামিড’ ভস্মাসাৎ হইতেছে। ওই ধূ ধূ করিয়া আগুন জ্বলিতেছে, ওই আগুনে বাঙ্গলার সন্মান গৌরব পুড়িয়া ছাই হইতেছে! ওই জ্বলন্ত আগুনে বাঙ্গালির প্রধান অহঙ্কার, প্রধান গর্ব পুড়িয়া যাইতেছে। ওই চিতার আগুনে আজ কত কী ফুরাইল। সহস্র সহস্র বক্ষ শ্মশান হইল। কত কাঙ্গাল গরিব একত্রে মাতা পিতা হারা হইল কত হৃদয় আজি আশা ভরসা হারা হইল। যে দেহ পরের জন্যে, জগতের জন্যে, ধর্ম্মের জন্যে, ন্যায়ের জন্যে অবিশ্রান্তভাবে অবিচলিত উৎসাহে এই প্রাচীন বয়সে যুবকের খাটুনি খাটিয়াছে, আজি সেই দেহ– আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক, পূণ্যময় দেবদেহ চিতার আগুনে ভস্ম হইতেছে। এই ভস্ম হৃদয়ে লইয়া মা জাহ্ণবীও অধিকতর পবিত্রতা লাভ করিতেছেন।’

১৯০২ সালের ৪ জুলাই রাত্রি ৯টা ১০ মিনিটে মারা যান ‘কর্মযোগ’, ‘রাজযোগ’, ‘জ্ঞানযোগ’, ‘ভাববার কথা’, ‘পরিব্রাজক’, ‘প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য’, এবং ‘বর্তমান ভারত’-এর লেখক বিবেকানন্দ। মৃত্যুর পরের দিন সকালে মরদেহ গৈরিক বসনে আচ্ছাদিত করে ফুলে মালায় সাজানো হয়। চরণযুগলে আলতা মাখিয়ে তাঁর পায়ের ছাপ গ্রহণ করার পর অগণিত ভক্তেরা শেষবারের মতো প্রণাম করে বিদায় জানায়। বিবেকানন্দ বেঁচে থাকাকালীন একদিন গুরুভাইদের সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে বেলুড় মঠের গঙ্গাতীরস্থ একটি বেলগাছ দেখিয়ে নির্দেশ করেন, মৃত্যুর পর তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যেন সেখানে সম্পন্ন হয়। এবং হলও তাই। শঙ্করীপ্রসাদ বসু তাঁর ‘লোকমাতা নিবেদিতা’ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯০২ সালে মিসম্যাক লাউডকে লেখা নিবেদিতার একটি চিঠির প্রসঙ্গ নিয়ে এসেছেন। এই চিঠিতে নিবেদিতা স্বামীজীর অগ্নিসংস্কারের সময়ে একটি আশ্চর্য ঘটনার কথা উল্লেখ করেন—

‘তোমার জন্য আসল বার্তা কিন্তু এসেছিল চিতাগ্নি থেকেই৷ দুটোর সময়ে আমরা সকলে দাঁড়িয়ে আছি– বিছানার উপর পাতা একটি বস্ত্রখণ্ডের দিকে তাকিয়ে আমি (অবশ্য এ নিয়ে যথেষ্ট মতান্তর আছে। এ নিয়ে এক সময় যথেষ্ট বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল।) সারদানন্দকে জিজ্ঞাসা করলাম– ‘ওটা কি পোড়ানো হবে? ওটাই যে শেষ বার আচার্যদেবকে আমি পরতে দেখেছি। সারদানন্দ সেই কাপড়টি আমাকে দিতে চাইলেন। আমি নিতে পারলাম না; শুধু বললাম, ‘‘যদি (মিস ম্যাকলাউডের) জন্য পাড়ের কাছে কোণের একটুকু কেটে নিতে পারি। কিন্তু ছুরি বা কাঁচি কিছুই ছিল না আমার কাছে। তাছাড়া কাজটা দেখতেও ভালো হোত কিনা সন্দেহ৷ সুতরাং কিছু করলাম না। ছটার সময়ে পাঁচটার সময়ে কি? …হঠাৎ কে যেন আমার জামার হাতায় টান দিল। চোখ নামিয়ে দেখি অগ্নি ও অঙ্গার থেকে অনেক দূরে আমার পায়ের কাছে উড়ে এসেছে ঠিক সেই দু-তিন ইঞ্চি বস্ত্রখণ্ড– আমার প্রার্থিত। সমাধির অপর পার থেকে সে যেন তাঁর পত্র, তোমার জন্য।’

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দেহ রাখেন বাংলা ২ মাঘ ১৩৪৪ সনে। ইংরেজি ১৯৩৮ সালের ১৬ জানুয়ারি রবিবার সকাল ১০টায়। তাঁর মৃত্যুতে কলকাতার রাস্তায় মানুষের ঢল নামবে এটাই স্বাভাবিক, কাম্য ছিল। সাধারণ মানুষের শেষ দর্শনের জন্য শরৎচন্দ্রকে তাঁর বালিগঞ্জে ২৪ নম্বর অশ্বিনী দত্ত রোডের বাড়িতে একখানি পালঙ্কের উপর শুইয়ে রাখা হয়। বেলা ৩টে ১৫ মিনিট নাগাদ অসংখ্য পুষ্পস্তবক ও ফুলের মালায় সজ্জিত কথাশিল্পীর প্রাণহীন দেহ নিয়ে যাত্রা শুরু হয় কেওড়াতলা মহাশ্মশানের উদ্দেশ্যে। অসংখ্য ভক্ত, সুহৃদ ছাড়াও পথের দু’-পাশের বাড়ির জানালা, বারান্দা, উঠোন, ব্যলকনি সর্বত্র থেকে পুষ্প বর্ষিত হয়। ৫:৪৫ মিনিটে চন্দন কাঠের চিতায় অপুত্রক শরৎচন্দ্রের মুখাগ্নি করেন তাঁর জ্যেষ্ঠ ভাই প্রকাশচন্দ্র। সেদিন বাংলার অন্দরমহল অশ্রু বিসর্জনে ভারী হয়ে উঠেছিল। বাঙালি জাতির সাহিত্য ভাণ্ডারে পরিপূর্ণ করে নিজের রোগাক্রান্ত ক্লিষ্ট শরীর নিয়ে পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেলেন তিনি। মৃত্যুর সময় উপস্থিত ছিলেন কিরণশঙ্কর রায়, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র বসু, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি অসংখ্য গুণীভক্তজন।

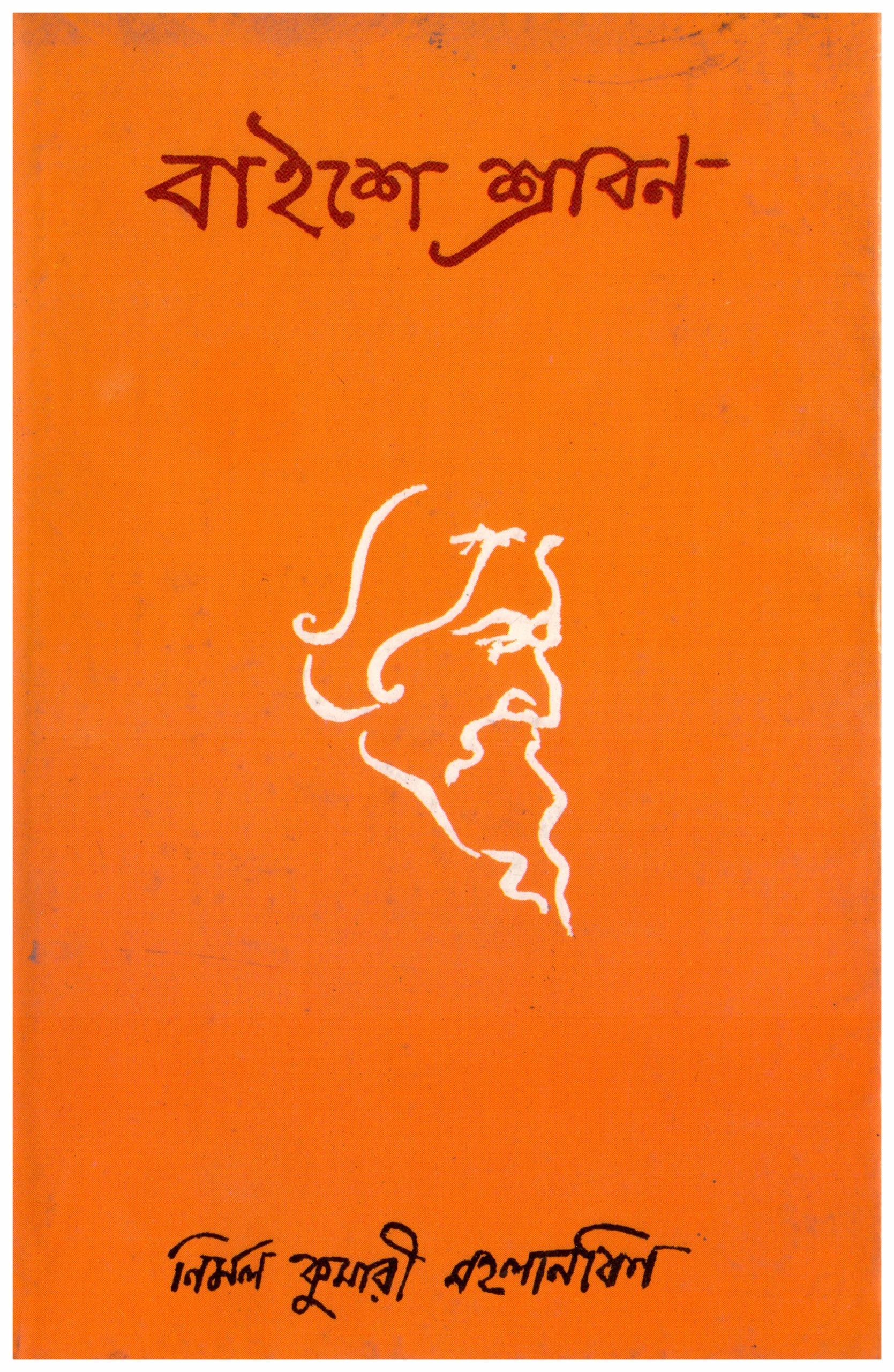

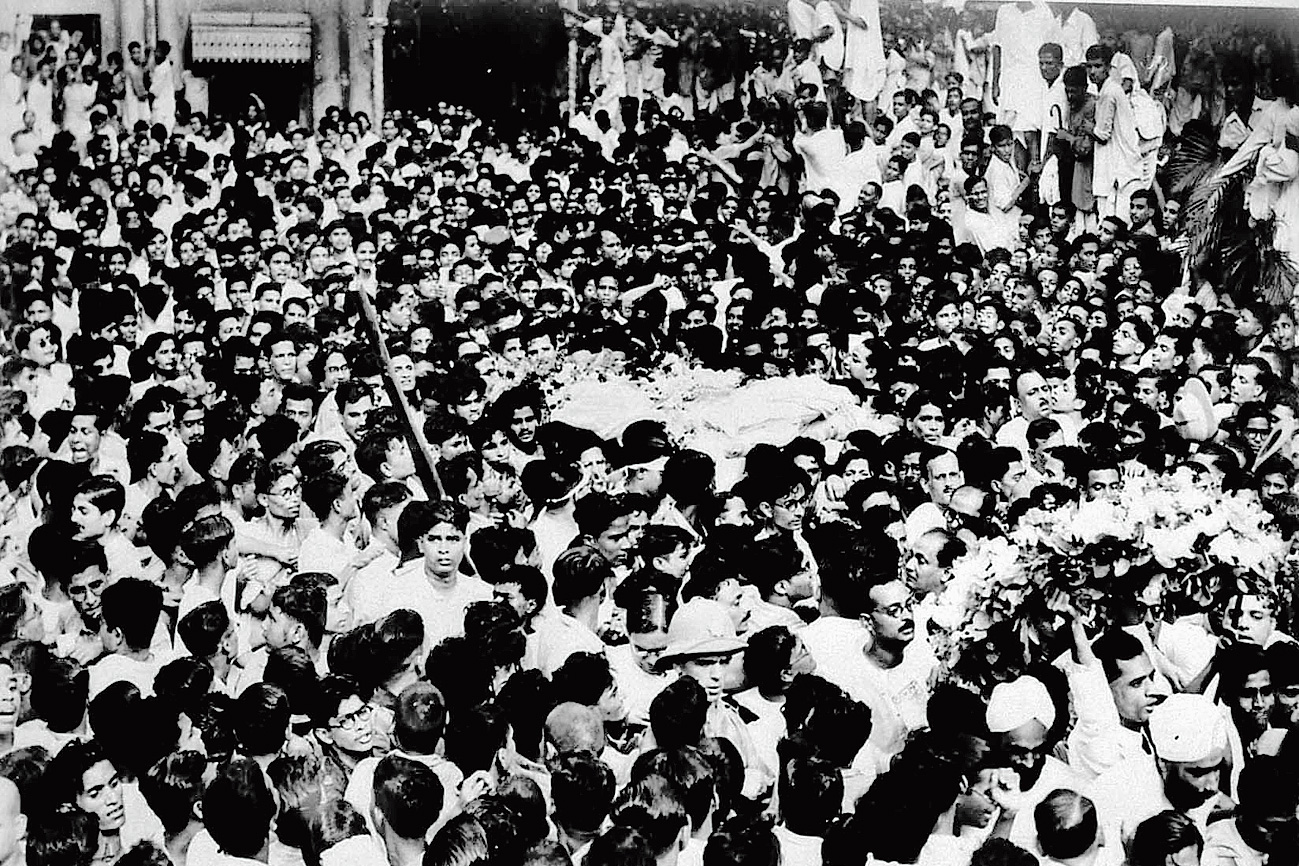

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দাহকার্য সম্পন্ন যেদিন হয় সেদিন বাংলা মাস ছিল শ্রাবণ। তার প্রায় ৫০ বছর পর আরও এক ভরা শ্রাবণে ৮০ বছর বয়সে দেহান্তরিত হন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রিয় কবিকে শেষ বিদায় জানানোর জন্য কলকাতার রাস্তায় সেদিন জনপ্লাবন নামে। তাঁর মৃত্যু ও শ্মশানযাত্রা নিয়ে একাধিক মিথ, রটনা, গুজব ছড়িয়ে রয়েছে। নির্মলকুমারী মহালনবীশের ‘বাইশে শ্রাবণ’ গ্রন্থে বিস্তারিত বর্ণনা আছে কীভাবে কবির মৃত্যুর পর জনসমুদ্র জোড়াসাঁকোয় প্রবেশ করে। মৃত্যুর পর কীভাবে কবিকে সাজানো হয় সাদা বেনারসির জোড়, কপালে চন্দন, আজানুলম্বিত চাদর দিয়ে। কবির অন্তিম-সংস্কারের স্থান নিয়েও শান্তিনিকেতনপন্থী এবং কলকাতাপন্থীদের মধ্যে শুরু হয় টানাপড়েন। শেষ পর্যন্ত কবিকে নিয়ে বিপুল জনস্রোত পৌঁছয় নিমতলা মহাশ্মশানে। এই শ্মশানযাত্রা এবং কবির দাহক্রিয়া নিয়ে ওঠে মারাত্মক কয়েকটি অভিযোগ–

১) রবীন্দ্রনাথ যখন মৃত্যুশয্যায় তখন জনতা লোহার গেট ভেঙে বন্যার মতো জোড়াসাঁকোর বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করে।

২) এক দল মতলববাজ লোক মৃতদেহ অধিকার করে নিজেদের ইচ্ছা ও সুবিধা অনুযায়ী শবযাত্রার আয়োজন করেছিল।

৩) কলিকাতার আবালবৃদ্ধ স্ত্রীপুরুষকে শেষ দেখা দেখবার সুবিধা দেওয়া হয়নি, সকলে সমবেত হইবার পূর্বেই শবযাত্রা শুরু হয়েছিল।

৪) শবযাত্রা অতিদ্রুত শ্মশানে উপস্থিত হয়েছিল। অনেকে চেষ্টা করেও শবদেহে ফুলমালা দিতে বা শেষ সম্মান প্রদর্শন করতে পারেননি।

৫) শ্মশানে শবদেহ নানাভাবে লাঞ্ছিত হয়েছিল।

৬) শেষকৃত্য করার জন্য রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথকেও শ্মশানে রাস্তা দেওয়া হয়নি। ইত্যাদি…

এই অভিযোগের ভিত্তিতে সজনীকান্ত দাস তাঁর ‘শনিবারের চিঠি’ পত্রিকার ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যায় সেদিনের ঘটনার বিবরণ জানিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। উল্লিখিত অভিযোগসমূহ অস্বীকার করে তার ব্যাখ্যাও করেন–

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু ও শেষকৃত্য সম্বন্ধে বহু শিক্ষিত বাঙালীর মুখে মুখে এবং দুই একটি সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে বহু লজ্জা ও গ্লানিকর সংবাদ প্রচারিত হইতেছে। রবীন্দ্রনাথের শবদেহ লইয়া বহুবিধ অনাচার ও তাণ্ডবের কথা শুনিতেছি। অনেকে ইহার মধ্যে কোনও কোনও ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের গোপন মতলব চরিতার্থ হইতে দেখিয়াছেন, এবং কেহ কেহ কবির মৃত্যুতে বাংলাদেশে শোককাতর অধীর জনতার পৈশাচিক মনোবৃত্তি লক্ষ্য করিয়া পীড়িত হইয়াছেন। আমরা প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে বলতেছি যে, এরূপ কিছুই ঘটে নাই জীবিত বা মৃত রবীন্দ্রনাথের প্রতি অসম্মান-প্রদর্শনের বিন্দুমাত্র চেষ্টাও কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় নাই; যাহা রটিয়াছে তাহা মিথ্যা অথবা ভ্রান্তিপ্রসূত। যে অধীরতা ও চাঞ্চল্যকে কেহ কেহ মৃতের প্রতি অসম্মান কল্পনা করিয়াছেন, তাহা কাহারও স্বেচ্ছাকৃত নয়। বিপুল জনতার প্রবল চাপে জীবনধর্ম্মী মানুষের অনিচ্ছাকৃত আত্মরক্ষার চেষ্টায়, ব্যষ্টির পীড়নে ব্যক্তির কাতরতায় যাহা ঘটিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ মনুষ্য-স্বভাবের অনুযায়ী হইয়াছে। কোনও দানবীয় ইঙ্গিতে নির্দিষ্ট কিছু ঘটা সেদিন সম্ভব ছিল না।

…………………………………

পুলিশের কর্ডনের ভিতর একটি লম্বা সুদর্শন যুবককে দেখে আমি একটু অবাকই হলাম। কতই-বা বয়স হবে ২৫/২৬। একটা সাদা ধুতি তার পরনে আর গায়ে একটা কুর্তা। বিধ্বস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কর্ডনের ভেতরে। সেই যুবকের দুটি হাতের উপর সাদা কাপড়ে মোড়া একটি মৃত শিশু, যাকে শ্মশানে দাহ করতে এনেছে যুবকটি। নিশ্চয়ই সেই শিশুটির বাবা। কিন্তু এখানে এসে এই নিষ্ঠুর পারিপার্শ্বিক অবস্থায় যুবকটি দ্বিধাগ্রস্থ। অন্য কোনও শ্মশানে গেল না কেন! ভাবলাম আমি। যুবকটি একাই এসেছে মনে হলো। হয়তো কোনও ব্যাপার আছে যে, এই নিমতলা ঘাটেই তার শিশুকে দাহ করতে হবে।

মৃণাল সেন। তৃতীয় ভুবন

…………………………………

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্মশানযাত্রা যখন শ্মশানে এসে পৌঁছয়, তখন আরও একটি মৃত্যু যন্ত্রণার কথা সেদিনের শ্মশানের বাতাসে মিশে গিয়েছিল। পরবর্তীকালের বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার মৃণাল সেন তখন সদ্য যুবক। আরও বহু মানুষের মতো রবীন্দ্রনাথকে অন্তিমশ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করার জন্য উপস্থিত হন নিমতলা শ্মশান চত্বরে। তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ ‘তৃতীয় ভুবন’-এ সেই দিনের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে নীরব বিষন্ন এক পিতার অসহায় দৃশ্যের কথা উল্লেখ করেছেন–

‘পুলিশের কর্ডনের ভিতর একটি লম্বা সুদর্শন যুবককে দেখে আমি একটু অবাকই হলাম। কতই-বা বয়স হবে ২৫/২৬। একটা সাদা ধুতি তার পরনে আর গায়ে একটা কুর্তা। বিধ্বস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কর্ডনের ভেতরে। সেই যুবকের দুটি হাতের উপর সাদা কাপড়ে মোড়া একটি মৃত শিশু, যাকে শ্মশানে দাহ করতে এনেছে যুবকটি। নিশ্চয়ই সেই শিশুটির বাবা। কিন্তু এখানে এসে এই নিষ্ঠুর পারিপার্শ্বিক অবস্থায় যুবকটি দ্বিধাগ্রস্থ। অন্য কোনও শ্মশানে গেল না কেন! ভাবলাম আমি। যুবকটি একাই এসেছে মনে হলো। হয়তো কোনও ব্যাপার আছে যে, এই নিমতলা ঘাটেই তার শিশুকে দাহ করতে হবে। হয়তো মনের ভিতর কোনও ইচ্ছে, যুবকটির কোনও বিশেষ অভিমান কাজ করছে। হঠাৎ ভিড়ের ঢেউ সবদিক দিয়ে। কাতারে কাতারে মানুষ শ্মশানঘাট অতিক্রম করতে চলেছে। অসংখ্য মানুষ ছুটে আসছে শ্মশানের দিকে। পুলিশের সবরকম রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল জনতার মিছিলে। চারদিকে বিশৃঙ্খলা। ভিড়ের চাপে মানুষের মৃত্যু। কোনওরকম বড় দুর্ঘটনা ঘটছে! কিন্তু মৃত ওই শিশুটি! শিশুটি হারিয়ে গিয়েছে, ভিড়ের চাপে মৃতশিশুটি পদপিষ্ট হয়েছে!’

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, হিন্দুধর্মে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় শিশুদের দাহ করা হয় না। তাদের মাটিতে সমাধি দেওয়াই রীতি। কিন্তু এখানে মৃণাল সেন শিশুটিকে দাহ করার প্রসঙ্গ এনেছেন। হয়তো তিনি ভুলবশত দাহের কথা উল্লেখ করেছেন– হয়তো শিশুটির পিতা শিশুটিকে সমাধি দেওয়ার জন্য নিয়ে এসেছিলেন। সেদিন সেই ঘটনায় তারপর কী ঘটেছিল, মৃণাল সেনের লেখাটি ছাড়া আজ আর নতুন করে জানা সম্ভব নয়।

১৯৫৪ সালের ১৪ অক্টোবর কলকাতার দেশপ্রিয় পার্কের নিকটে রাস্তার উপরে ট্রামের ধাক্কায় লুটিয়ে পড়েন জীবনানন্দ দাশ। বাইশে অক্টোবর রাত ১:৩৫ মিনিটে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মাত্র ৫৫ বছর বয়সে থেমে যাওয়া জীবনে বিষ্ময়কর সাহিত্যসম্ভার রেখে তিনি বিদায় নিলেন। কবির নিষ্প্রাণ শরীর সৎকার করতে হবে, এতদিন যে শরীরটাকে সারা বাংলার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে আর্তদীর্ণ সংশয়ে টেনে নিয়ে বয়ে বেড়াতে হয়েছে, সেই শরীর জাগতিক লেনদেনের ঊর্ধ্বে উঠে গেছে। শেষ বিদায় জানাতে হবে। হাসপাতাল থেকে কবিকে নিয়ে আসা হয় ত্রিকোণ পার্কে অশোকানন্দ, নলিনী দাশের বাড়িতে। কলকাতার কবি লেখকরা রজনীগন্ধা হাতে আসছেন তাঁকে শেষ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে। পরদিন খুব সকালে সম্ভবত প্রথম, সবার আগে চটি পায়ে একগুচ্ছ রজনীগন্ধা হাতে নিয়ে এসেছিলেন কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। শায়িত মরদেহের পাশে রজনীগন্ধা রেখে চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তিনি যেমন নীরবে এসেছিলেন তিনি তেমনই নীরবে চলে গেলেন। জীবনানন্দ দাশকে পরবর্তীকালে যিনি বৃহৎ পাঠক সমাজে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন সেই ডা. ভূমেন্দ্র গুহও এসেছিলেন। এক সময়ে জীবনানন্দর স্ত্রী লাবণ্য দাশ তাঁকে ঝুলবারান্দার কাছে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলেন–

অচিন্ত্যবাবু এসেছেন, বুদ্ধবাবু এসেছেন, সজনীকান্ত এসেছেন, তাহলে তোমার দাদা নিশ্চয়ই বড় মাপের সাহিত্যিক ছিলেন, বাংলা সাহিত্যের জন্য তিনি অনেক কিছু রেখে গেলেন হয়তো, আমার জন্য কী রেখে গেলেন বলো তো!

ফুলগুলো সরিয়ে নাও,

আমার লাগছে।

মালা জমে জমে পাহাড় হয়

ফুল জমতে জমতে পাথর।

পাথরটা সরিয়ে নাও,

আমার লাগছে৷

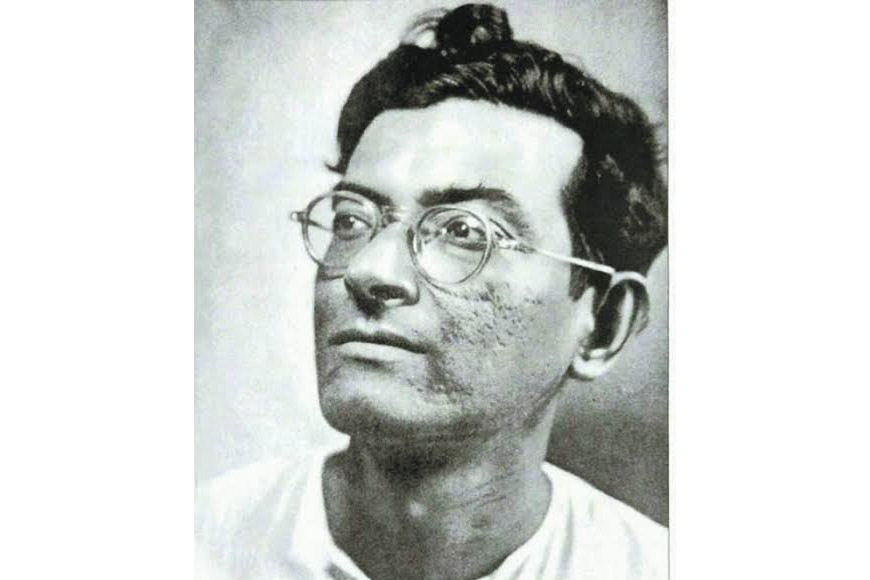

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর ‘পাথরের ফুল’ কবিতায় লিখেছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। বাংলা সাহিত্যের নিঃসঙ্গ ট্রাজিক চরিত্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। আজীবন তিনি যেন জীবনের সঙ্গে পাশা খেলে বঞ্চনা, লাঞ্ছনা, অবহেলা গলার মালা করে ১৯৫৬ সালের ৩ ডিসেম্বর নীলরতন সরকার হাসপাতালে পরলোক গমন করেন। তাঁর ডেথ সার্টিফিকেটে মৃত্যুর কারণ লেখা হয়েছিল ‘স্টেটাস এপিলেপটিকা’৷ অভাবী মানিকের ন্যূনতম খবর যারা রাখেননি মৃত্যুর পর দলবেঁধে ছুটে এসে তাঁরাই দখল নিলেন মানিকের মরদেহ। তারপর অজস্র ফুলের মালার বন্যায় জনজোয়ারে ভেসে তা যখন নিমতলায় পৌঁছল, তখন সন্ধে হয়ে গেছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তখন সম্ভবত দিল্লিতে, খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি আসলে তবে যেন যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম সম্পাদন করা হয়। অন্যদিকে অতুলপ্রসাদ গুপ্ত খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সমস্ত খরচ এবং পরিবারের হাতে যৎসামান্য আর্থিক সাহায্য পৌঁছে দেন। তারাশঙ্কর পৌঁছলে মানিকের চিতায় যখন অগ্নিসংযোগ করা হল রাত্রি তখন আটটা। ‘পদ্মানদীর মাঝি’, ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’র মতো অসংখ্য কালজয়ী উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের পাতায় রেখে মানুষের অবহেলা, বঞ্চনা মাথায় নিয়ে রাতের অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে বিদায় নিলেন মানিক– জনজোয়ারের প্রহসনে!

১৮ মার্চ ১৯৭৮ সালে বুদ্ধদেব বসু রাত প্রায় পৌনে তিনটে নাগাদ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। হাসপাতাল থেকে তাঁকে বাড়ি নিয়ে এসে শুইয়ে রাখা হয় তাঁর ঘরে। সে ঘরের চতুর্দিকে তাঁর বই পত্রপত্রিকার পাণ্ডুলিপি, প্রুফের পৃষ্ঠা ছড়ানো ছেটানো। মৃত্যুর আগের রাতেও ধ্যানমগ্ন সাধক ব্যস্ত ছিলেন তাঁর সাধনায়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর সন্তানদের বলে গিয়েছিলেন, তাঁর অন্তিমযাত্রা যেন কাচ ঢাকা বন্ধ গাড়িতে না হয়, মানুষের কাঁধে চড়ে খোলা আকাশ দেখতে দেখতে মুক্ত প্রকৃতির মধ্য দিয়ে যেতে চান তিনি। হলও তাই। আধুনিক কবিদের কাঁধে আকাশের তলা দিয়ে আকাশ দেখতে দেখতে মহাযাত্রায় চলে গেলেন তিনি। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য তাঁকে নেওয়া হয় কেওড়াতলা মহাশ্মশানে। সেখানে ফাদার আঁতোয়ান উপনিষদের শ্লোক পড়েন এবং পরে স্বকণ্ঠে গেয়ে ওঠেন ‘আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে’৷ পুত্র শুদ্ধশীলের মুখাগ্নি করা হয়ে গেলে বাংলা সাহিত্যের জ্ঞানতাপস, অক্ষয় কবির মায়াশরীর ঢুকে যায় আগুনের অন্ধকারে।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved