রবীন্দ্রসংগীতের গায়কি নিয়ে নানা কথা প্রচলিত। এমনকী কেমন কন্ঠস্বর রবীন্দ্রসংগীতের জন্য উপযুক্ত তাও অনেক বোদ্ধা নির্দিষ্ট করে দেন। যেমন ভারি বা ব্যারিটোন ভয়েস রবীন্দ্রসংগীতের উপযুক্ত এমনটা অনেকেই মনে করেন। তেমনই রাবীন্দ্রিক গায়নরীতি হিসেবে প্রচলিত কিছু ম্যানারিজম-সর্বস্ব গান নানা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও শেখানো হয়। সুবিনয় রায় কিন্তু এ বিষয়েও খুব স্পষ্টবাদী। তিনি বলেন– রবীন্দ্রনাথের গানগুলি তাঁর ইপ্সিত এবং তাঁর প্রবর্তিত সংগীত পদ্ধতি অনুসারেই পরিবেশন করা উচিত।

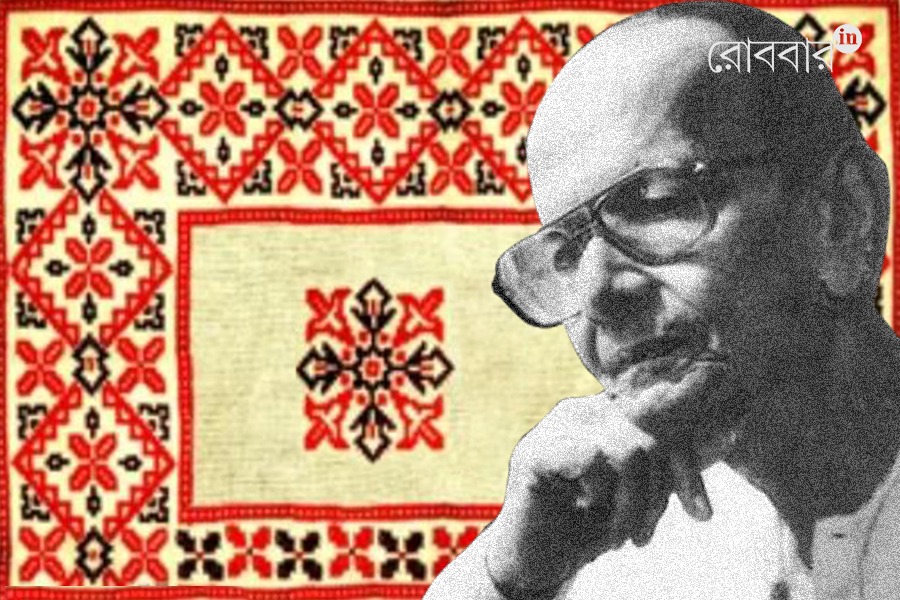

মফস্সলের আটপৌরে গৃহস্থ বাড়ির টেবিলে রাখা ক্যাসেট প্লেয়ারে বাজছে ‘আলো জ্বালো হৃদয়দীপে অতি নিভৃত অন্তর মাঝে/ আকুলিয়া দাও প্রাণ গন্ধচন্দনে’। পুরুষ কন্ঠে বারবার ঘুরে ফিরে সমে এসে পড়ছে ‘রাখো রাখো রে’ আর বুকের ভিতর মুচড়ে উঠছে। যে আকুতি, যে নাটকীয়তা এখানে উপস্থিত তা কিন্তু তথাকথিত পৌরুষের সংজ্ঞাকে কোথাও উচ্চকিত হতে দেয় না; অথচ তার দার্ঢ্য আভিজাত্য চিনিয়ে দেয়। আশৈশব সুচিত্রা মিত্র, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবব্রত বিশ্বাস, সাগর সেন শোনা কানে এ এক অন্য বোধের সঞ্চার করেছিল। আমাদের কৈশোরের নানাবিধ গান শোনার অভিজ্ঞতায় এভাবেই আবিষ্কার করেছিলাম সুবিনয় রায়ের কন্ঠ। না, কেউ বলে দেয়নি তাঁর নাম, পরিচয় করিয়ে দেয়নি তাঁর গায়নভঙ্গির সঙ্গে। এ কেবলই এক আশ্চর্য যোগাযোগ যা আজীবনের মহার্ঘ স্মৃতি হয়ে রয়ে যাবে।

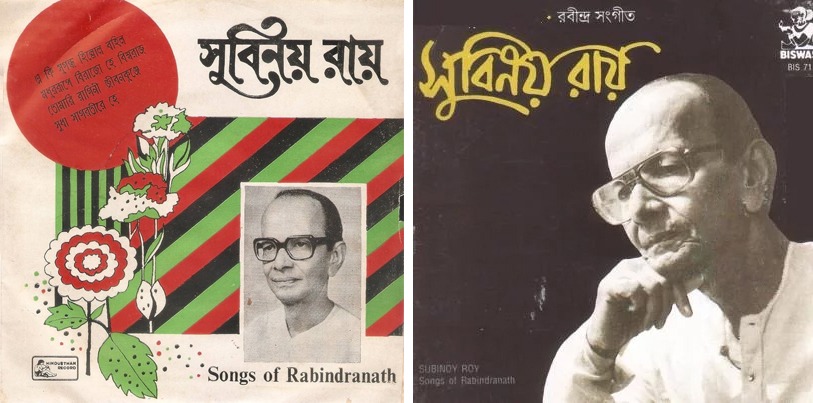

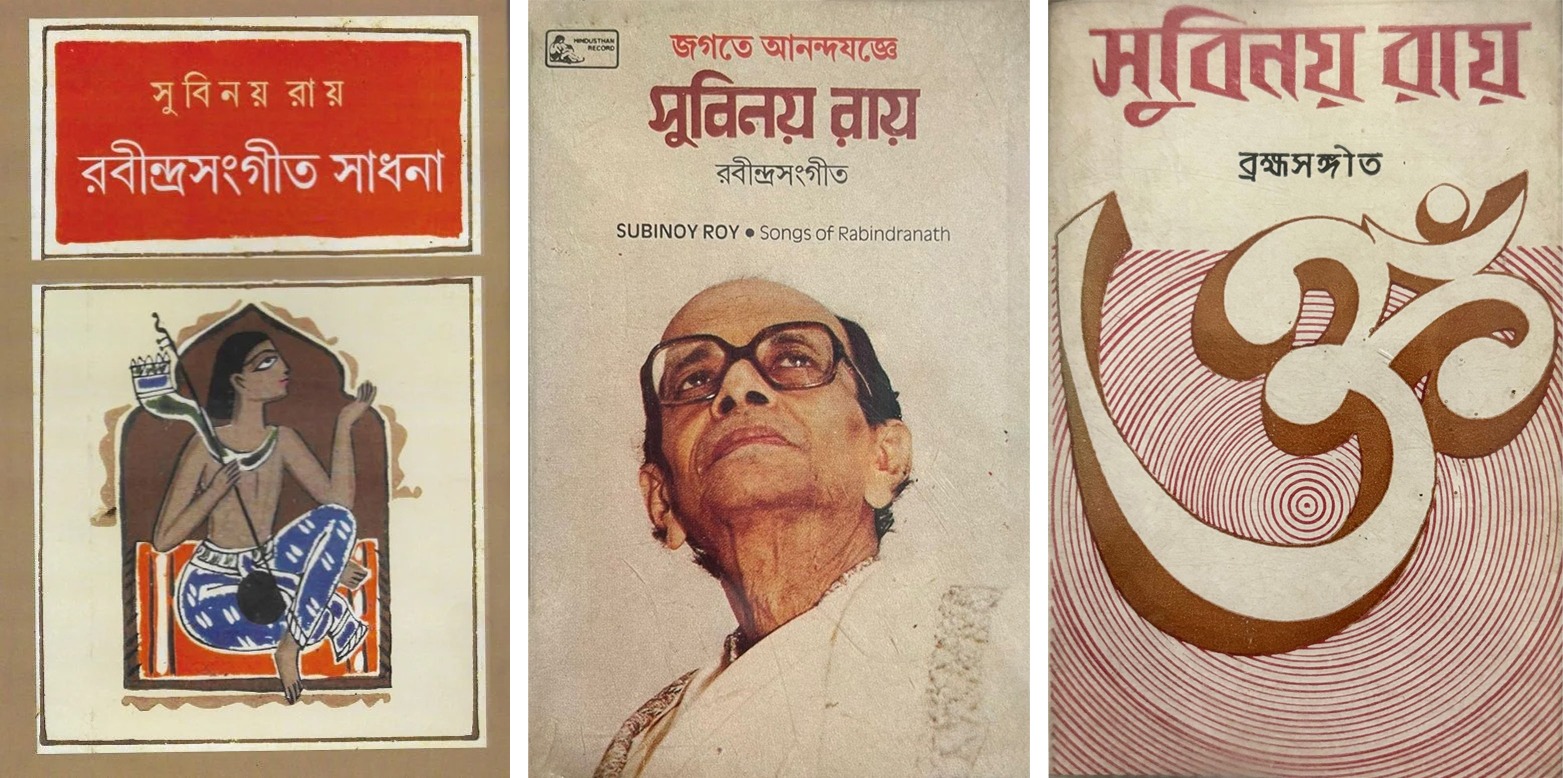

বাড়িতে একটি ক্যাসেট-প্লেয়ার ছিল নিতান্তই আমাদের দখলে। তাতে নানা সময়ে বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি বিচিত্র সংগীত বাজত। বাড়িসুদ্ধ লোক আমাদের সে অত্যাচার মেনে নিয়েছিলেন। কখনও কখনও এক-একটা ক্যাসেটের ওপর আমরা দু’ ভাই-বোন এতটাই সদয় হতাম যে, বেচারারা টেপ জড়িয়ে প্রতিবাদ জানাত। এই সময়েই একরাশ ক্যাসেটের মধ্যে থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রহ্মসংগীতের একটি ক্যাসেট হাতে আসে। ছোট্টবেলা থেকে গান শিখছি, কিন্তু তখনও জানি না কথা-সুরের অভিঘাতে চোখের জলের আরেক নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ক্রমে সেই গভীর নির্জন পথে চলা আরম্ভ হবে। আর সেই পথে হাত ধরে যাঁরা নিয়ে যাবেন, সেই অনেকের মধ্যে অন্যতম একজন সুবিনয় রায়। তাঁর গানে রবীন্দ্রনাথ প্রদর্শিত রীতির প্রতি নিষ্ঠা তুলনাহীন। কবিগুরু তাঁর গান সম্পর্কে কতটা সচেতন মত প্রকাশ করেছেন তা তাঁর ‘সংগীত-চিন্তা’ বই থেকেই স্পষ্ট হয়। সংগীতকে তিনি ‘শাস্ত্রের লৌহকারা থেকে মুক্তি’ দিতে চেয়েছেন। নিজের মনের ভাবকে প্রকাশ করবার জন্য তাঁর সবচেয়ে বড় হাতিয়ার সংগীত। সেই গান নিয়ে নানা ‘এক্সপেরিমেন্ট’ রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ভালোভাবে গ্রহণ করবেন না এ তো বলাই বাহুল্য।

রবীন্দ্র-গানের শিল্পী এবং শিক্ষক হিসেবে সুবিনয় রায় কিন্তু এই বিষয়ে একেবারে রবীন্দ্র-অনুসারী। তাঁর নিজের সংগীত শিক্ষার বুনিয়াদ তৈরি হয়েছিল মা সুখময়ী দেবীর কাছে। অন্যদিকে শান্তিনিকেতনে পড়াকালীন শৈলজারঞ্জন মজুমদারের কাছে তালিম তাঁকে রবীন্দ্র গানের ঘরানায় বেঁধে ফেলে। তবে শাস্ত্রীয় সংগীত, বিশেষত বিষ্ণুপুর ঘরানার ধ্রুপদ চর্চা তাঁর নিজস্ব গায়নভঙ্গি গড়ে দিয়েছিল। গুরুর মতোই বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও সংগীতের প্রতি অমোঘ আকর্ষণ কোথাও তাঁর গানকে প্রভাবিত করেছিল বলে মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন তাঁর গানে সুর এবং বাণীর সার্থক সম্মিলন। রসায়নের ছাত্রটি তাঁর মধ্যেকার ‘প্যাশনে’ জারিত করে নিলেন সুর; আর তারই সঙ্গে এক আশ্চর্য বিক্রিয়া ঘটালেন, যা শ্রোতার জন্য নিয়ে এলো শীতল অবগাহন। কিন্তু অকারণ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথ তাঁর নয়। গুরুদেবের জীবদ্দশায় তান কিম্বা লয়কারী যুক্ত করে তাঁর গান পরিবেশন করার প্রতিক্রিয়া কী ছিল তা আমরা সকলেই জানি। ‘রবীন্দ্র সংগীত সাধনা’ গ্রন্থে সুবিনয় নিজেও বলছেন, রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ‘আলাপ বিস্তার বা তানকর্তবের অবতারণা নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক ও নিছক বাহুল্য বলেই মনে হয়।’ শিল্পী নিজে রবীন্দ্রনাথের ধ্রুপদাঙ্গের গানগুলি অনায়াস দক্ষতায় গেয়েছেন এবং তাঁর ছাত্রছাত্রীদের শিখিয়েছেন। নিজে বিষ্ণুপুর ঘরানার ধ্রুপদে দক্ষ হওয়া সত্ত্বেও কখনও কিন্তু লয়কারীর চটকদার পরিবেশনের মোহে ধরা দেননি। রবীন্দ্রসংগীতের কাব্যরস কখনওই তাঁর শাস্ত্রীয় শিক্ষার কারণে আহত হয়নি। স্বয়ং গুরুদেবের কাছ থেকে যে মন্ত্র তিনি পেয়েছিলেন তাই ধারণ করেছেন আজীবন। সুবিনয় রায়ের কন্ঠে আমরা প্রেম, প্রকৃতি, বিচিত্র নানা পর্যায়ের গান শুনেছি, কিন্তু তাঁর কন্ঠে ব্রহ্ম সংগীত বা পূজা পর্যায়ের গানগুলি যেন আলাদা মাত্রা পায়। তার কারণ কী? কেবলমাত্র রবীন্দ্র-নির্দেশিত গায়নশৈলীর প্রতি নিষ্ঠা? না কি তাঁর বোধ এবং কন্ঠ মাধুর্যের রসায়ন? তথাকথিত ঢালা গান, যেগুলো আমরা তাল ছাড়া গাইতে বা শুনতে অভ্যস্ত, তা তিনি তবলা সঙ্গতে গাইছেন। যেমন ধরা যাক, কাফি রাগে ‘আছ অন্তরে চিরদিন’ চৌতালের ঠেকায় গানটি তাঁর কন্ঠে অন্য মাত্রা পায়। ‘এ মোহ আবরণ’ গানটি আড়াঠেকার জটিল ছন্দে যেন নতুন অর্থে প্রকাশিত হয় শ্রোতার সামনে। এও কিন্তু একরকম ‘এক্সপেরিমেন্ট’। তবে হ্যাঁ, সহযোগী হিসেবে তানপুরা, এসরাজ, তবলা ছাড়া খুব বেশি যন্ত্র তাঁর পছন্দ ছিল না। রবীন্দ্রসংগীতে ফিউশনকে তিনি আমল দেননি। সংগীত সাধনায় একমাত্র তানপুরাকেই নির্ভর করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

সুবিনয় রায় এক আশ্চর্য মোহ আবরণ। তাঁর মতো পেলব এবং দৃঢ়, স্মিত এবং অনুপুঙ্খ গায়ন অপ্রতুল। ছেলেবেলায় আমরা সুচিত্রা মিত্রের কন্ঠে মোহিত ছিলাম। তাঁর গান, তাঁর মঞ্চে ওঠা, গান নির্বাচন সবই ছিল শিক্ষণীয়। গল্প শুনেছিলাম গণনাট্য সঙ্ঘের মঞ্চে তিনি ‘সুখহীন নিশিদিন পরাধীন হয়ে’ গেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান সে বয়সে পড়তে শিখছি। বলা যায় শিখছি ‘ডিকোড’ করতে। একেকটি গানের বাণী শিহরিত করছে। সেই সময়েই দেবব্রত বিশ্বাস আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর জলদমন্দ্র কন্ঠস্বর ঈশানের পুঞ্জ মেঘের মতো ধেয়ে এসেছে। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বাঁশির মতো কন্ঠস্বরে ‘হৃদয় নন্দন বনে’ গেয়েছেন। ‘দেখাও তব প্রেম মুখ পাসরি সর্ব দুখ’ অংশে চিরসুন্দরের প্রতি আশ্লেষ ঝরে পড়েছে। অথচ সেই একই গানের অনুভব বদলে যাচ্ছে সুবিনয়ের কন্ঠে। একজন সংগীত শিক্ষার্থী হিসেবে প্রশ্ন জাগে সে কি কেবল লয়ের পার্থক্যে? কন্ঠমাধুর্যে? উচ্চারণে? না কি এরপরও আরও কিছু থাকে বাকি? ঠিক একইরকম অনুভূতি হয় যখন ‘তবু মনে রেখ’ গানটি শুনি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্ঠে। এ গানের যে আকুলতা, মনে রাখার জন্য যে মিনতি অন্যান্য শিল্পীদের গায়নে পাই– তা গুরুদেবের গায়নে অনুপস্থিত। বরং কোথাও ঐ দৃঢ় উচ্চারণ আমাদের চেতনাকে বিদ্ধ করে। তাঁর দূরে চলে যাওয়া আসলে যে বা যারা রয়ে গেল তাদের জন্য যে কী হতে চলেছে এখনও আমরা তা অনুভব করিনি। নব প্রেমজালে পুরাতন প্রেম ঢাকা পড়ে গেলেও যে আসলে কোথাও তা জেগে থাকে আর সুযোগ পেলেই সে প্রশ্ন করে ওঠে– ও কে ও কে– ও কে ও? এ কথাটাই যেন বুঝিয়ে দেয় ওই গায়ন।

রবীন্দ্রসংগীতের গায়কি নিয়ে নানা কথা প্রচলিত। এমনকী কেমন কন্ঠস্বর রবীন্দ্রসংগীতের জন্য উপযুক্ত তাও অনেক বোদ্ধা নির্দিষ্ট করে দেন। যেমন ভারি বা ব্যারিটোন ভয়েস রবীন্দ্রসংগীতের উপযুক্ত এমনটা অনেকেই মনে করেন। তেমনই রাবীন্দ্রিক গায়নরীতি হিসেবে প্রচলিত কিছু ম্যানারিজম-সর্বস্ব গান নানা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও শেখানো হয়। সুবিনয় রায় কিন্তু এ বিষয়েও খুব স্পষ্টবাদী। তিনি বলেন– রবীন্দ্রনাথের গানগুলি তাঁর ইপ্সিত এবং তাঁর প্রবর্তিত সংগীত পদ্ধতি অনুসারেই পরিবেশন করা উচিত। এ বিষয়েও অকারণ অনুসন্ধানের প্রয়োজন নেই। কবির রচনার মতোই তাঁর স্বকন্ঠে গীত যে ক’টি গান ধারণ করা আছে, বা যতটা আমরা শুনতে পাই– তা থেকেই আমাদের ধারণা স্পষ্ট হয়ে যায়। সুবিনয় রায় শিল্পী হিসেবে এভাবেই তাঁর গায়নকে একইসঙ্গে রবীন্দ্র-অনুসারী এবং স্বতন্ত্রতায় গড়ে তুলেছেন। তবু শ্রোতা হিসেবে কিছু বিস্ময়, কিছু মুগ্ধতা সর্বদাই থেকে যায়। তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে আবারও বলতে হয় যে, শাস্ত্রীয় সংগীতের চর্চা আর বিজ্ঞানমনস্কতাই কোথাও হয়তো শিল্পীর বোধ এবং প্রকাশভঙ্গির সমানুপাত নির্ধারণ করে দিয়েছিল– যা আজ শতবর্ষের ব্যবধানেও একইরকম উজ্জ্বল।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved