মহাভারতের বনপর্বে কার্তিকের জন্মবৃত্তান্ত বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সেখান থেকে জানা যায়, কার্তিক ভাবনায় পিশাচ, যক্ষ যেমন প্রভাব বিস্তার করেছে, তেমনই শিব-পার্বতী, বৈদিক অগ্নিদেবতা, ইন্দ্র দেবসেনার প্রসঙ্গ আছে। বনপর্বে বলা হয়েছে, কার্তিক– অগ্নি ও স্বাহার সন্তান। জন্মের পর কার্তিক সর্প-পিশাচ-দানব-সংকুল পর্বতে বড় হতে থাকেন। মহাভারতে আরও বলা হয়েছে, অগ্নি আর স্বাহা আসলে ছদ্মবেশী শিব ও উমা। ইন্দ্র কার্তিককে বজ্রাঘাত করলে, কার্তিক থেকে বেরিয়ে আসে নৈগমেশ, বিশাখের মতো ভয়ংকর সব অপদেবতা।

৯.

চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ– পরিচিত দৃশ্য। গ্রহণের মধ্যে ঘাপটি মেরে আছে ‘গ্রহ’ নামক আগ্রাসী সত্তাটি। ‘কপালে গেরো’ থাকলে জীবনে বিপর্যয় অনিবার্য। পুরাণ মতে, চাঁদ-সূর্যও রাহু বা গ্রহের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায় না। তাঁদের কপালেও মাঝে মাঝে জোটে ‘গ্রহের ফের’।

গ্রহ আবার শিশুঘাতক মারাত্মক অপদেবতা। তার কুদৃষ্টিতে শিশুর জীবন মুমূর্ষু হয়ে ওঠে। এমন লোকবিশ্বাসের কথা বলেছেন প্রাচীনকালের চিকিৎসক শুশ্রুত, তাঁর লেখা ‘শুশ্রুত সংহিতা’ গ্রন্থে।

এই গ্রহদের যিনি প্রধান, অর্থাৎ গ্রহাধিপতি, তিনি আর কেউ নন– স্বয়ং ‘স্কন্দ’ বা কার্তিক দেবতা। শুশ্রুত লিখেছেন–

নমঃ স্কন্দায় দেবায় গ্রহাধিপতয়ে নমঃ

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, ‘সব চেয়ে দুর্গম– যে মানুষ আপন অন্তরালে’। সুতরাং মানুষের সৃষ্ট দেবতাও যে বড় জটিল বা দুর্গম চরিত্রের হবে তাতে সন্দেহ কোথায়। এমনিতে দেবসেনাপতি কার্তিক সুপুরুষ সুন্দর ব্যক্তিত্বময় দেবচরিত্র। কিন্তু তাঁর অন্তরালেই রয়েছে ভয়ংকর সব শিশুঘাতক অপদেবতার বাস!

সংযোজন, বিয়োজন, রূপান্তর সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। সুতরাং এককালে যিনি ভয়ংকর শিশুঘাতক দেবতা, তিনিই রূপান্তরিত হলেন শিশুরক্ষক দেবতায়। অন্যতম দৃষ্টান্ত এই দেবসেনাপতি কার্তিক। কার্তিক নিজে একসময় অপদেবতা বা ভয়ংকর ক্ষতিকারক শিশু-হন্তারক পিশাচবর্গের দেবতা ছিলেন। পরে তিনিই বৌদ্ধ হারিতীর মতো মঙ্গলময় শিশুরক্ষক দেবতায় পরিণত হয়েছেন।

প্রজননের দেবতা বা কৃষিদেবতা রূপেই কার্তিকের সমধিক পরিচিতি। কখনও তিনি বারাঙ্গনাদের ইষ্ট। কখনও চোর-ডাকাতদের পূজ্য দেবতা। কখনও তিনি জ্ঞান-বিদ্যা-বুদ্ধির দেবসত্তা। কার্তিকের অনুগ্রহে ব্যাকরণবিদ শর্বশর্মা খ্রিস্টীয় প্রথম বা তৃতীয় শতকে রচনা করেন ‘কলাপ-ব্যাকরণ’। গ্রন্থটি ‘কাতন্ত্র’ বা ‘কৌমার ব্যাকরণ’ নামে সুপ্রসিদ্ধ।

‘কার্তিক’ বা ‘স্কন্দ’কে কেন্দ্র করে একগুচ্ছ ভয়াবহ অপদেবতার নাম পাওয়া যায়। কার্তিক থেকেই তাঁদের জন্ম ও বিকাশ। লোকপ্রিয় এইসব অপদেবতাদের পুজো বর্তমানে লুপ্ত হয়ে গেছে। কার্তিক-সংশ্লিষ্ট এই সমস্ত অপদেবতারদের প্রাথমিক পরিচয় ছিল ‘স্কন্দ-গ্রহ’।

কার্তিক আসলে লোকায়ত স্তর থেকে উঠে আসা অন-আর্য যক্ষ-পিশাচ-দানববর্গের দেবতা। পরে আর্য সংস্কৃতির পালিশের ফলে তাঁকে আমরা এমন রূপে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছি।

কার্তিক বা স্কন্দের অস্তিত্ব ঋগ্বেদে নেই। অথর্ববেদের পরিশিষ্ট অংশে বিচিত্র এক দেবতার সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁর নাম ছিল ‘ধূর্ত’। ‘ধূর্ত’ শব্দের একাধিক অর্থ– হিংসক, মায়াবী লম্পট কিংবা রক্ষক। ধূর্তদেবতার উৎসব হত জাঁকজমক করে। উৎসবের নাম ছিল ‘ধূর্তযাগ’। পুজো হত বছরে তিন বার; আষাঢ়, কার্তিক, ফাল্গুনমাসের কৃষ্ণপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে।

ধূর্তদেবতার মূর্তির এক হাতে বল্লম। বাহন হাতি, সিংহ, বাঘ এবং ময়ূর। ধূর্তদেবতার সঙ্গে পূজিত হতেন ভয়ংকরী মাতৃকারা। ধূর্ত দেবতার ব্রহ্মণ্য, ষড়ানন, শালকটঙ্কট ইত্যাদি একাধিক নাম ছিল।

‘শালকটঙ্কট’ নামটিও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। ‘শালকটঙ্কট’ নামে দানবের কথা আছে রামায়ণ ও মহাভারতে। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির গণপতিকল্পে শালকটঙ্কট অপদেবতা রূপে পূজিত হওয়ার কথা জানা যায়। তাঁকে পুজো করা হত ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন ও দুষ্ট গ্রহের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার উদ্দেশ্যে।

সুতরাং আদিতে কার্তিক ‘ধূর্ত’ নামেই পূজিত হতেন। ‘ধূর্ত’ নামের অর্থগুলির সঙ্গে কার্তিক চরিত্রের অনেক মিল পাওয়া যায়। কার্তিকের লাম্পট্যের পরিচয় পুরাণসাহিত্য থেকে মেলে। বালগ্রহের দেবতা হিসাবে কার্তিক একসময় ভয়-ভক্তির অন্যতম দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছিলেন।

মহাভারতের বনপর্বে কার্তিকের জন্মবৃত্তান্ত বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সেখান থেকে জানা যায়, কার্তিক ভাবনায় পিশাচ, যক্ষ যেমন প্রভাব বিস্তার করেছে, তেমনই শিব-পার্বতী, বৈদিক অগ্নিদেবতা, ইন্দ্র দেবসেনার প্রসঙ্গ আছে। বনপর্বে বলা হয়েছে, কার্তিক– অগ্নি ও স্বাহার সন্তান। জন্মের পর কার্তিক সর্প-পিশাচ-দানব-সংকুল পর্বতে বড় হতে থাকেন। মহাভারতে আরও বলা হয়েছে, অগ্নি আর স্বাহা আসলে ছদ্মবেশী শিব ও উমা। ইন্দ্র কার্তিককে বজ্রাঘাত করলে, কার্তিক থেকে বেরিয়ে আসে নৈগমেশ, বিশাখের মতো ভয়ংকর সব অপদেবতা।

এক সময়কার দারুণ জনপ্রিয় দেবতা নৈগমেশ। আদিতে নৈগমেশ ছিলেন বালগ্রহ বা স্কন্দ গ্রহের এক ভয়ংকর রূপ। নৈগমেয়, নেজামেষ, হরিনৈগমেশ ইত্যাদি নানা নামে তিনি পরিচিত। বৈদিক সাহিত্যে, মহাভারতে, প্রাচীন সাহিত্যে, চরক সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে নৈগমেশের উল্লেখের পাশাপাশি, ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের প্রত্নক্ষেত্র থেকে তার প্রচুর মূর্তি-ভাস্কর্য পাওয়া গেছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পাথর ও পোড়ামাটির মূর্তি।

জাতহারিণী দেবীর মতো মাতৃগর্ভের ভ্রণ চুরি করত নৈগমেশ। সুতরাং মানুষ তাঁকে ভয়ে-ভক্তিতে পুজো করতেন। পরে তিনি শিশুর মঙ্গলময় দেবতায় পরিণত হন। কুষাণ ও গুপ্তযুগে তাঁর জনপ্রিয়তা বিপুল বেড়ে যায়। বিভিন্ন প্রত্নক্ষেত্র থেকে আবিষ্কৃত তাঁর মূর্তি-সংখ্যার প্রাচুর্য সেই তথ্যকেই ইঙ্গিত করে।

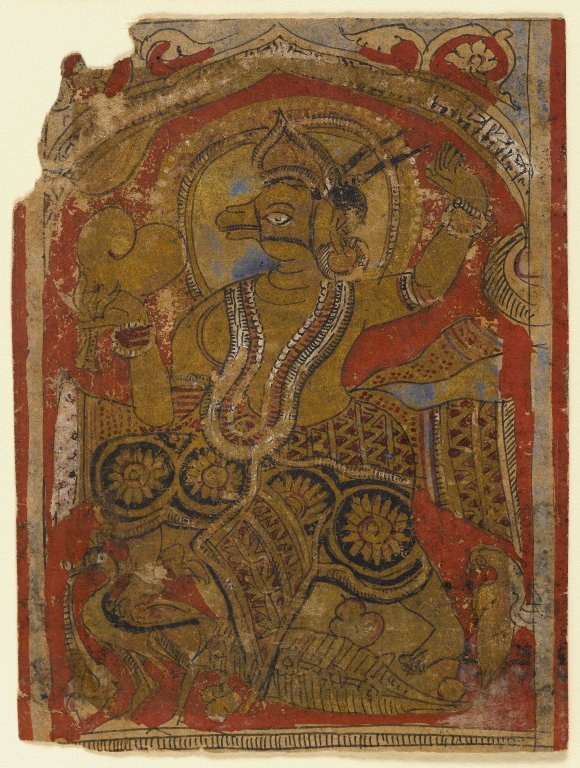

নৈগমেশ বিচিত্র ধরনের দেবতা। মুখটি পশুর এবং শরীর মানবাকৃতির। সেই পশু-মুণ্ড কখনও ছাগলের, কখনও ভেড়ার, আবার কখনও-বা হরিণের। নৈগমেশ নামটির মধ্যে অনেকে ‘নিগম’ শব্দটিকে খুঁজে পেয়েছেন। ‘নিগম’ শব্দের একাধিক অর্থের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য বা হাটকেও নির্দেশ করে।

‘নৈগমেয়’ শব্দের আরেক অর্থ বণিক। অর্থাৎ নৈগমেশ বণিক মহলে খুবই জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন বলে, তিনি নৈগমেয়দের ঈশ বা ঈশ্বর রূপে পরিচিত হয়েছিলেন। নৈগমেশের অপর নাম ‘নেজামেষ’। ‘নেজামেষ’ শব্দের বুৎপত্তি প্রসঙ্গে প্রখ্যাত পাশ্চাত্য পণ্ডিত মুনিয়র উইলিয়ম তাঁর সংস্কৃত ইংরেজি অভিধানে লিখেছেন যে, ‘নেজা’ বা ‘নেগা’ শব্দটি এসেছে ধোয়া বা স্নান করা অর্থে। আর ‘মেষ’ শব্দের অর্থ ভেড়া। যা মূলত শিশুকে ভেড়ার উপর বসিয়ে বা স্নান করিয়ে দুষ্ট গ্রহের কুপ্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার প্রথাকে ইঙ্গিত করে।

বালগ্রহের দেবতা হিসাবে, নৈগমেশ, স্কন্দের সঙ্গে যুক্ত হন। মহাভারতে ‘নৈগমেয়’ তাই স্কন্দগ্রহ বা কার্তিকের অপর নাম হিসাবে পরিচিত। কথিত আছে, গুহ, স্কন্দকে পাহারা দেওয়ার জন্য ১২টি দেবতা তৈরি করেন মহাদেব। এর মধ্যে পাঁচ জন পুরুষ-দেবতা এবং সাত জন স্ত্রী-দেবতা।

এই পাঁচ জন পুরুষ দেবতার মধ্যে নৈগমেশ হলেন অন্যতম। জৈনধর্মে নৈগমেশ স্বীকৃতি পেয়েছেন। ‘কল্পসূত্র’, ‘নেমিনাথচরিত’ প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে জানা যায়, নৈগমেশ ইন্দ্রের সৈন্যবাহিনীর পদাতিক বিভাগের প্রধান সেনাপতি হিসাবে মান্যতা পেয়েছিলেন।

নেমিনাথচরিতে রয়েছে একবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর স্ত্রী সত্যভামার গর্ভে এক পুত্রসন্তানের জন্য নৈগমেশ দেবতার স্তুতি করেছিলেন। তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর হয়েছিল। আবার কল্পসূত্রের কাহিনি অনুসারে, ব্রাহ্মণী দেবানন্দার গর্ভে তীর্থঙ্কর মহাবীরের ভ্রুণ প্রবিষ্ট হলে, ইন্দ্রের আদেশে নৈগমেশ ক্ষত্রিয়া ত্রিশলার গর্ভে সেই ভ্রুণ স্থানান্তরিত করেন। জৈন সাহিত্যে নৈগমেশের দু’টি রূপই দেখা যায়– প্রথম, অপকারী বালগ্রহের দেবতা; আর দ্বিতীয় রূপটি হল শিশুরক্ষক মঙ্গলময় দেবতা।

নৈগমেশ মূর্তি নারী ও পুরুষ উভয় রূপে দেখা গেছে। বৈশালী অহিচ্ছত্র মঙ্গলকোট প্রভৃতি নানা প্রত্নক্ষেত্র থেকে তাঁর মূর্তি পাওয়া গেছে। অহিচ্ছত্র থেকে নৈগমেশের একাধিক পোড়া মাটির মূর্তি পাওয়া গেছে।

অজাননা নৈগমেশ দেবতার দু’টি কান দীর্ঘ। বোঁচা নাকের নিচে ছাগলের মুখের মতো বক্ররেখা। হাত দু’টি অসমাপ্ত। পা দু’টিও অনুরূপ। মাথার চূড়ায় দু’টি ছিদ্র। নৈগমেশের সঙ্গে মানবাকৃতি নারীমূর্তিও পাওয়া গেছে। ঐতিহাসিকরা নৈগমেশের শক্তি ষষ্ঠীদেবী হিসাবে সেই মূর্তিগুলিকে সনাক্ত করেছেন।

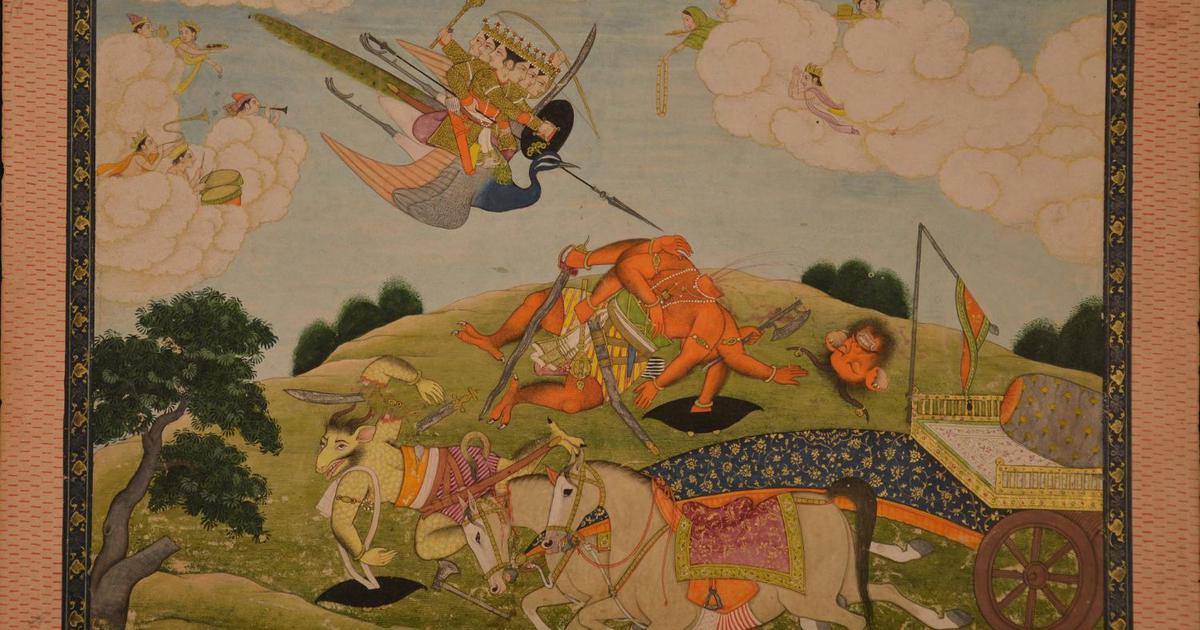

কার্তিক জন্মগ্রহণ করার পর তাঁকে ঘিরে থাকেন অসংখ্য মাতৃকা, শৈবগণ, গ্রহ-উপগ্রহ ইত্যাদি। তাঁরা সকলে মিলে অদ্ভুত শিশুটিকে পাহারা দিতে থাকেন। এদিকে ইন্দ্র শঙ্কিত হয়ে স্কন্দ-কার্তিককে হত্যা করতে হাজির হলেন। কার্তিক এমনভাবে কাঁদতে শুরু করলেন যে দেবতারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন।

ইন্দ্র, স্কন্দকে লক্ষ্য করে বজ্র নিক্ষেপ করলে, কার্তিকের ডানদিক থেকে উদ্ভুত হল ছাগমুখী আরেক দেবতা– তার নাম বিশাখ। গবেষকদের মতে, বিশাখ আদিতে আলাদা দেবতা ছিলেন। তবে স্কন্দের সঙ্গে তিনি পূজিত হতেন। শিবপুরাণে বিশাখ দেবতার উত্থানের অন্য কাহিনি আছে। ব্রহ্মা, নারদকে সেই কাহিনি বলেছিলেন। কার্তিক শৈশবে খেলাধুলো করার জন্য পর্বতের চূড়ায় উঠেছিলেন। বল্লম নিয়ে খেলতে খেলতে তার খোঁচায় পর্বতের চূড়াটিকে দিলেন ভেঙে। সেই চুড়ো মাটিতে গড়িয়ে পড়তেই কেঁপে উঠল ত্রিভুবন। ইন্দ্র ছুটে এসে তার বজ্র দিয়ে স্কন্দের গায়ে আঘাত করলে, ডানদিক থেকে জন্ম নেয় শাখ আর বামদিকে আঘাতের ফলে উত্থিত হয় বিশাখ দেবতা।

মহাভারতের শান্তিপর্বে বর্ণিত কাহিনি অনুসারে স্কন্দ দেবতারা চার ভাই ছিলেন। যথা স্কন্দ, বিশাখ-শাখ এবং নৈগমেয়। স্কন্দদেব একবার পিতা শিবের কাছে গেলেন। সেইসময় শিবের সঙ্গে ছিলেন পার্বতী, অগ্নি ও গঙ্গাদেবী। সকলের মনের ইচ্ছা স্কন্দ তাঁর কাছে আসুক। স্কন্দ তখন চার ভাগে বিভক্ত হয়ে, চারটি রূপ ধরে চার জনের সঙ্গে মিলিত হলেন।

বাংলায় বিশাখ দেবতার অস্তিত্ব বর্তমানে লুপ্ত হলেও জোড়া কার্তিক বা ভাই কার্তিক পুজোর মধ্যে দিয়ে স্কন্দের সঙ্গে বিশাখ পুজো পান। ভাই কার্তিক পুজোর অন্যতম দৃষ্টান্ত হল কাটোয়ার ‘সাত ভাই কার্তিক’ পুজো।

শুধু বিশাখ নন, ইন্দ্রের বজ্র প্রহারে একাধিক দারুণ প্রকৃতি-সম্পন্ন ‘কুমার’ নামক অপদেবতার উদ্ভব ঘটে। কুমাররা শিশুঘাতক এবং গর্ভস্থ শিশুদের হরণকারী। কুমারগণ কার্তিককে পিতা বলত। সেই কারণে কার্তিকের অপর নাম ছিল ‘কুমার পিতা’। কুমার অপদেবতাদের পুজো বর্তমানে লুপ্ত হয়ে গেছে। কুমারদের পাশাপাশি ‘কুমারী’ নামেও দেবীদের উদ্ভব হয় কার্তিক থেকে।

কার্তিকের অনুগ্রহে কুমারীগণ মাতৃকাদেবীতে পরিণত হন। কার্তিক তাঁদের কাছে সন্তান হলেন। মহাভারতে কার্তিক প্রসঙ্গে সপ্তমাতৃকার উল্লেখ আছে। যথা– কাকী, হলিমা, মালিনী, বৃংহিলা, আর্য্যা, পলালা এবং বৈমিত্রা। কার্তিকের অনুগ্রহে সপ্তমাতৃকার অত্যন্ত বলবান, রক্তনয়ন-বিশিষ্ট নিষ্ঠুর স্বভাবের নামে পুত্র হয়েছিল। সেই পুত্রের নাম ‘শিশু’। সাত মাতৃকা এই কারণে ‘শিশুমাতা’ নামে পরিচিত হয়েছিলেন। কার্তিক থেকে আরও এক ভয়ংকর দেবতার জন্ম হয়েছিল, তার নাম ‘স্কন্দাপস্মার’।

স্কন্দাপস্মার স্কন্দ গ্রহ। অগ্নিতুল্য, পিঙ্গলবর্ণ এবং মহাতেজা পিশাচপুরুষ। স্কন্দগ্রহ শিশুঘাতী। একাধিক শিশুঘাতক অপদেবতার নেতা ছিলেন স্কন্দ বা কার্তিক। স্কন্দ-সহ এদের সংখ্যা আটজন। চরক সংহিতা অনুসারে এর মধ্যে তিনজন পুরুষ– স্কন্দ, স্কন্দপস্মার, নৈগমেশ; পাঁচজন মহিলা– শকুনি, রেবতী, পূতনা, সীতপূতনা, অন্ধপূতনা এবং মুখমণ্ডিকা। এদেরকে স্কন্দগ্রহ বলা হয়েছে।

অপদেবতাকে সন্তুষ্ট করতে হলে স্নানের দ্রব্য, ধূপ-কাজল বলিদান দিতে হবে তাঁর উদ্দেশে। অপদেবী পূতনা শিশুদের কষ্ট দিত। মূলত পিশাচী অপদেবী। সীতপূতনা ছিল ঘোর দর্শনা। সেকালের লোকে বিশ্বাস করত, সীতপূতনা রেগে গেলে রমণীদের গর্ভ হরণ করবে। ভয়ংকরী রেবতী ‘গ্রহ’ হিসাবে পূজিত হত।

মুখমণ্ডিকা নামে মহাভারতের যুগে আরেক অপদেবী পূজিত হত। লোকে মনে করত, ইনি দিতির অবতার ছিলেন। গোয়ালঘরে বাস। দেখতে খুবই সুন্দরী। ইনিও শিশুঘাতী অপদেবী ছিলেন। এই সমস্ত অপদেবীদের মদ্য-মাংস দিয়ে পুজো করার প্রথা ছিল।

কার্তিকের সঙ্গে আরও নানা গ্রহ যুক্ত ছিল। শকুনি গ্রহ হিসাবে পূজিত হত সেকালে। সুরভী নামক গোমাতার পৃষ্ঠ-আরোহনকারী অপদেবী শকুনি শিশুদের ভক্ষণ করত। এমনই ছিল লোকবিশ্বাস। শকুন বা শকুনির ছলন আজও বাঁকুড়ায় বড়ষষ্ঠী পুজো অর্থাৎ জীমূতবাহনের পুজো উপলক্ষে দেওয়া হয়।

সরমাদেবীর পুজো হত জাঁকজমক করে। ইনি কুকুরদের মাতা। একমাত্র দয়ালু দেবী ছিলেন বৃক্ষদের মাতা। লোকে মনে করত বৃক্ষদেবী করমচা গাছে থাকেন। পুত্রার্থী লোকেরা করমচা গাছকে বৃক্ষদেবী হিসাবে পূজা করতেন।

লোহিতসাগরের কন্যা ক্রোধসমুদ্ভবা নামে আরেক অপদেবীর সন্ধান পাওয়া যায় মহাভারতের বনপর্বে কার্তিকের জন্মবৃত্তান্ত প্রসঙ্গে। স্বভাবে তিনি ক্রূর এবং রক্তপায়িনী। অনুমান করা যায়, ক্রোধসমুদ্ভবার পুজোয় পশুবলি ছিল অত্যাবশক অঙ্গ। ইন্দ্র এই দেবীকে পাঠিয়েছিলেন শিশু কার্তিককে মারতে। লোহিতসাগর-কন্যা, কার্তিককে দেখে হিংসা ভুলে ধাত্রীমাতায় পরিণত হলেন। তিনি শূল হস্তে কার্তিককে পাহারা দিতে লাগলেন। দেবীর পুজা হত কদম্ববৃক্ষে। তাঁর অপর নাম লোহিতানি।

গ্রহ এমন এক সত্তাকে নির্দেশ করে, যা মানুষকে রোগের মাধ্যমে ধরে থাকে। যারা ন্যায়ের পথ বা সত্যবাদিতা কিংবা স্বাস্থ্যবিধিকে উপেক্ষা করে, তাদের অভ্যন্তরে গ্রহসত্তা প্রবেশ করে জীবনে বিপর্যয় নামিয়ে আনে। স্কন্দ আদিতে এমনই এক গ্রহাধিপতি অপদেবতা ছিলেন। প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্রে এই অনুষঙ্গে স্কন্দগ্রহের কথা এসেছে।

প্রাকৃত ভাষায় রচিত ‘অঙ্গবিজয়া’ গ্রন্থে একাধিক লোকদেবতার কথা জানা যায়। কালান্তরে সেইসকল দেবতার পুজো লুপ্ত হয়ে গেছে। ‘অঙ্গবিজয়া’ গ্রন্থটি কুষাণ যুগের শেষের দিকে রচিত বলে পণ্ডিতগণ দাবি করেন। এ গ্রন্থের ৫১ এবং ৫৮ অধ্যায়ে লোকদেবতাদের নামের তালিকা আছে।

৫১ অধ্যায় থেকে ৮১-টি এবং ৫৮ অধ্যায় থেকে ৬৭-টি দেবতার নাম জানতে পারা যায়। এদের মধ্যে অধিকাংশই সেকালে পূজিত লোকদেবতা। এ গ্রন্থে দেবতারা তিনটি স্তরে বিভক্ত– ‘দিব্য’ অর্থাৎ প্রধান দেবতা, ‘অপ্রধান’ অর্থাৎ গৌণদেবতা এবং ‘মানবীয়’ দেবতা। অধ্যায়দু’টির নামকরণ করা হয়েছে ‘দেবতা বিজয়’। মহাভারতের বনপর্বে কার্তিক প্রসঙ্গে কুমার ও কুমারীদেবতার কথা আছে। ‘অঙ্গবিজয়া’ গ্রন্থে সেইসকল দেবতার বিস্তারিত তালিকা পাওয়া যায়। কুমারী দেবীরাও ময়ূরবাহনা মূর্তি। বাংলার টেরাকোটা মন্দিরে এমন ময়ূরবাহনা যোদ্ধা কুমারী মূর্তিফলকের সন্ধান পেয়েছি।

প্রাকৃতিক বা ভৌগোলিক অনেক বিষয় ‘কুমার ও কুমারী’ নামে সে-যুগে লোকসমাজে পরিচিত ছিল। যেমন– দ্বীপকুমার, সমুদ্রকুমার, অগ্নিকুমার, বায়ুকুমার, দিশাকুমার, বিদ্যুৎকুমার ইত্যাদি। লোকায়ত স্তরে পূজিত এই সকল লৌকিক দেবতা সে-যুগে খুবই জনপ্রিয় ছিল। কিন্তু তাঁদের পূজা-পদ্ধতি কেমন ছিল এ সম্পর্কে বিস্তারিত কোনও তথ্যাদি পাওয়া যায় না। কুমার দেবতার পাশাপাশি গিরিকুমারী, দ্বীপকুমারী, সমুদ্রকুমারী নামেও লৌকিক দেবতার কথা আছে ‘অঙ্গবিজয়া’ গ্রন্থে। কন্যাদেবতা হিসাবে উল্লিখিত হয়েছে বাতকন্যা, ভূতকন্যা, গন্ধর্বকন্যা ইত্যাদির নাম। ‘কন্যাকুমারী’ নামে আজও দক্ষিণ ভারতে এক দেবী পূজিত হচ্ছেন। সপ্তমাতৃকার অন্যতম মাতৃকা কৌমারী। দেবী দুর্গার নামের তালিকায় ‘কৌমারী’ শব্দটি আছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যক গ্রন্থের দশম খণ্ডের অষ্টাদশ অনুবাকে আছে–

কাত্যায়নায় বিদ্মহে কন্যাকুমারিং ধীমহি।

তন নো দুর্গিঃ প্রচোদয়াৎ।।

………………..পড়ুন ঠাকুরদার ঝুলির অন্যান্য পর্ব………………..

পর্ব ৮: তেনাদের পুজো, তেনাদের মেলা-মোচ্ছব

পর্ব ৭: প্রেত মানেই ভূত বা অতীত, কিন্তু সকল প্রেতই ভূত নয়!

পর্ব ৬: কেবল কালী নন, লৌকিক লক্ষ্মী ঠাকরুনও দাঁড়ান স্বামী নারায়ণের বুকে পা রেখেই

পর্ব ৫: মহিষাসুরমর্দিনী নন, কৃষিপ্রধান বাংলায় আদিপূজিতা ছিলেন শস্যদেবী নবপত্রিকা

পর্ব ৪: পুকুরের দেবতা পুকুরের ভূত

পর্ব ৩: পুকুরের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে লোককথা আর লোকবিশ্বাস

পর্ব ২: পৌরাণিক হিন্দু ও বৌদ্ধ সাহিত্যে দেবতা অথবা মানুষের বন্ধু হিসেবেই স্থান পেয়েছে কুকুর

পর্ব ১: সেকালের ডাকাতির গপ্প

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved