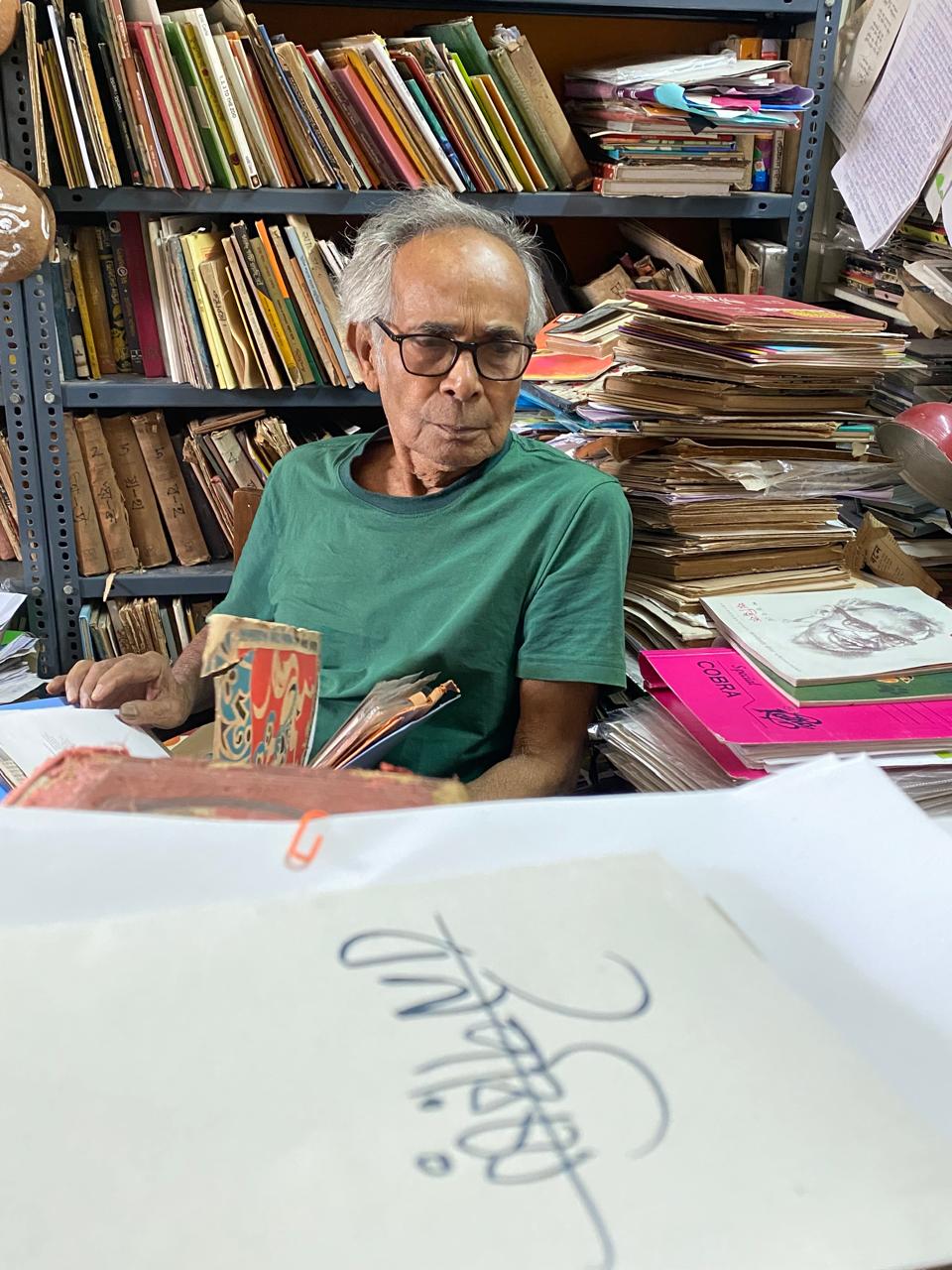

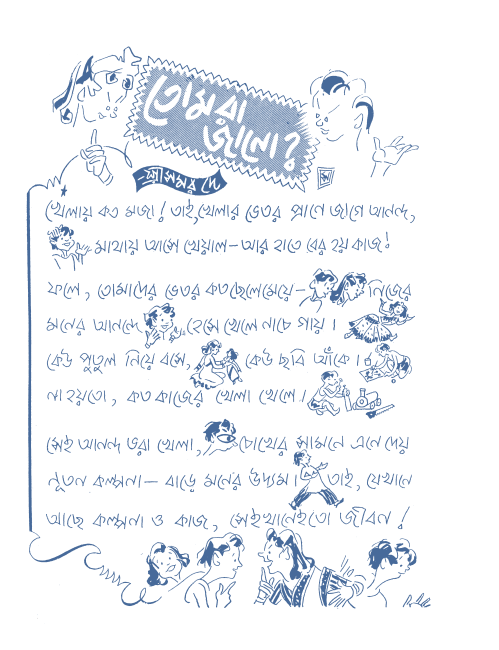

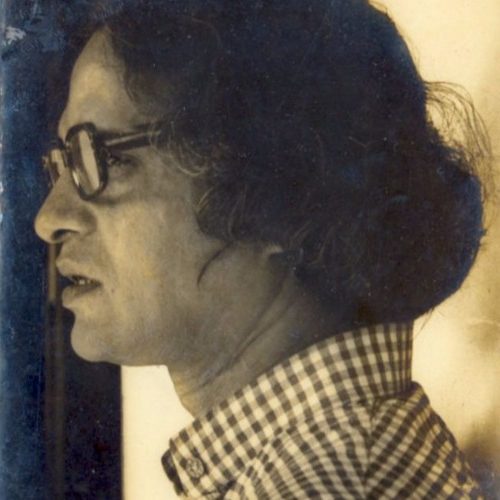

আজ ১৪ নভেম্বর, শিশুদিবস। শিল্পী প্রণবেশ মাইতি, প্রায় ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে কাজ করছেন বাংলা বইয়ের প্রচ্ছদ ও অলংকরণ নিয়ে। গড়ে তুলেছেন বাংলা অলংকরণের ইতিহাস। এখন তিনি ব্যস্ত হয়ে রয়েছেন শিশুসাহিত্যের অলংকরণ নিয়ে একটি প্রামাণ্য বই গড়ে তুলতে। রোববার.ইন-এ শিশুদিবস উপলক্ষে রইল প্রণবেশ মাইতির বাংলা শিশুসাহিত্যের অলংকরণ বিষয়ক কথাবার্তা। কথালাপে সম্বিত বসু।

প্রণবেশদা, এই ২০২৫ সালে দাঁড়িয়ে, বাংলা প্রচ্ছদ ও অলংকরণের ইতিহাস খোঁজ করতে চায় যদি কেউ, অবধারিতভাবে আপনার কথাই মনে পড়ে। এর নেপথ্যের গল্পটা কী? কীভাবে শুরু করলেন এই কাজ?

একটা সময় শুধুই প্রচ্ছদ-অলংকরণই করতাম। একজন শিল্পী হিসেবেই। নানা প্রকাশনায়। পত্রপত্রিকায়। প্রচ্ছদ-অলংকরণের ইতিহাস গড়ে তোলার যে কাজ, তা ওই নব্বই সালের আশপাশ থেকেই। ১৯৯৭ সালে অবসর নিলাম যখন তখন থেকে ব্যাপারটা আরও জাঁকিয়ে বসল মনের ভেতর।

প্রথম কবে মনে হল যে, এটা করা উচিত?

এর পিছনে একটা গল্প রয়েছে। একটা সময় আমি সত্যজিতের প্রচণ্ড ফ্যান ছিলাম, এখনও আছি ওঁর বইয়ের প্রচ্ছদের। সত্যজিতের কাজ কোথায় কোথায় পাব, সে নিয়ে খুবই উৎসাহ ভরে কলকাতার নানা রাস্তায়, ফুটের দোকানে, এদিক-সেদিক করে বেড়াতাম। একটা সময় সত্যজিতের প্রায় ৯০ শতাংশ প্রচ্ছদ আমার হস্তগত হয়েছিল। সে নিয়ে নন্দন-৪-এ সাউথ গ্যালারিতে এগজিবিশনও করেছিলাম। বিজয়া রায় অসুস্থ থাকায় উদ্বোধন করতে আসতে পারেননি। উদ্বোধন করেছিলেন তরুণ মজুমদার। পরে সেইসব প্রচ্ছদ নিয়ে একটা বই করতে চেয়েছিলাম। স্বাভাবিকভাবেই অনুমতি লাগত। আমি ও আমার প্রকাশক– দু’জন গিয়েছিলাম সন্দীপ রায়ের কাছে। অত্যন্ত সুভদ্র সন্দীপ বলেছিলেন, এসব ব্যাপার এখন ‘রে সোসাইটি’ দেখে। রে সোসাইটিতে অ্যাপ্লাই করি। সেখান থেকে জানানো হয়, সে বইয়ের জন্য প্রায় ৬ লাখ টাকা লাগবে। প্রতি প্রচ্ছদ ছাপার ওপর মূল্য ধরা আছে। আমার প্রকাশক বড়জোর লাখ দেড়েক টাকা খরচ করতে পারতেন। অতএব রণে ভঙ্গ দিলাম। অভিমানে মনে হল, সত্যজিৎই শুধু কেন, অন্যান্য শিল্পীর কাজও তো রয়েছে। তাঁদের নিয়ে কাজ করি। খারাপ লাগে, এখনও কিন্তু রে সোসাইটি সম্পূর্ণ সত্যজিতের কাজ করে তুলতে পারেনি। ওরা আমার কাছ থেকে প্রচ্ছদ চাইলে, দিয়েওছি। যদিও সত্যজিতের প্রচ্ছদ সম্পর্কে যে ধারণা, তা এখনও বদলায়নি। ‘বিশ্বভারতী’ প্রকাশনার পর সত্যজিতের হাতেই কিন্তু বাংলা বইয়ের চেহারা বদলে গিয়েছিল।

এই যে সত্যজিৎ নিয়ে কাজ করতে পারলেন না। এতে তো শাপে বর হয়েছেই বলা চলে। শুধু আপনার জন্য না, সত্যজিৎ থেকে সরে না এলে আজ অলংকরণ বা প্রচ্ছদের ইতিহাস তৈরি হত না।

তা বলতেই পারো। তবে ইতিহাস এখনও খণ্ড-ইতিহাস। এখনও বহু কাজই বাকি। খানিকটাই আমি করতে পেরেছি। অনেকের নাম-ছবি– কিছুই পাইনি।

প্রণবেশদা, কথা বলব মূলত ছোটদের অলংকরণ নিয়েই, কিন্তু আপনার ছোটবেলা, বই-দেখা, বই-পড়াকে এই সুযোগে ছুঁয়ে যেতে চাই।

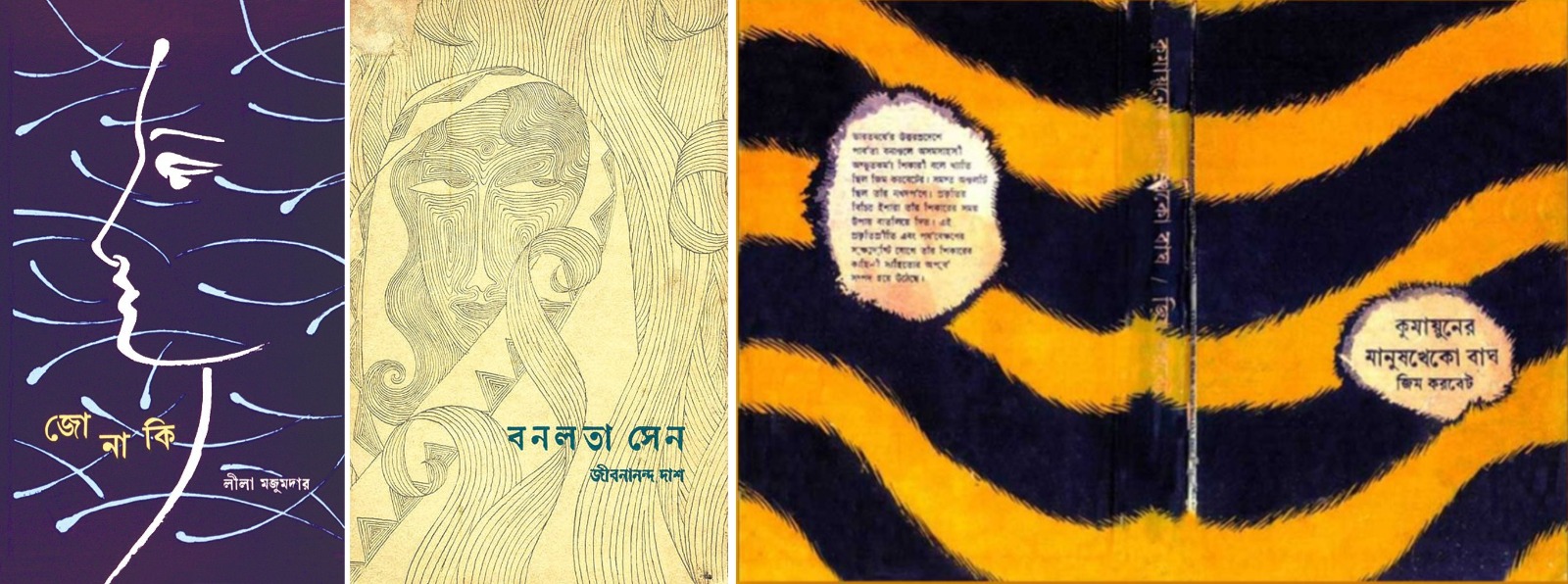

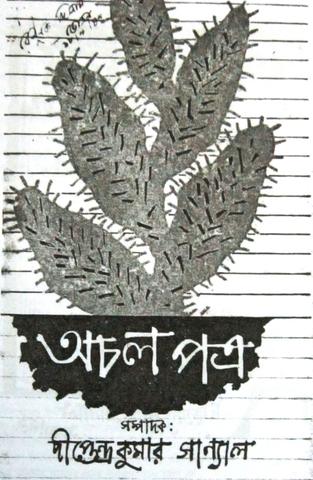

আমি মেদিনীপুরের, কাঁথী, কন্টাইতে থাকতাম। বাবা, কাকা, জ্যাঠতুতো ভাই ছিলেন আইনজীবী। ’৪৭ সাল থেকেই সেখানে ‘দেশ’ পত্রিকা দেখে আসছি, পড়ার মতো অবস্থায় আসিনি। আমার দুই দাদা ও মায়ের কল্যাণে প্রচুর বই-পত্রিকা আসত বাড়িতে। লাইব্রেরি তো ছিলই। কলকাতা থেকে যাঁরা যেতেন বাড়িতে, অনেক সময়ই বই নিয়ে যেতেন। মায়ের জন্য ‘মহিলা’, ‘দীপালি’, ‘রূপমঞ্চ’, দাদাদের জন্য ‘অচলপত্র’, ‘ইদানীং’ আসত। আর আসত ‘বসুধারা’। এইসবই পড়েছি। ‘প্রবাসী’ বা ‘ভারতবর্ষ’ তখনও দেখিনি। মা পড়ুয়া ছিলেন। তখন পড়ুয়াদের মধ্যে লেখককে ‘বাবু’ বলার একটা অভ্যাস ছিল। মা বলতেন– বঙ্কিমবাবু, শরৎবাবু। আমার মনে আছে, ‘যখন পুলিশ ছিলাম’ মা গোগ্রাসে পড়তেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ‘মেবারের পতন’ও পড়েছেন, মনে আছে। এক দাদা টেক্সটাইলে গেলেন, বড়দা ১৯৪০ সালে আর্ট কলেজে, স্কাল্পচারে, বিশ্বযুদ্ধ এসে শেষ করতে পারেননি। বাংলার প্রাইমার বলতে পেয়েছিলাম ‘বর্ণপরিচয়’। আর জন লসনের ‘পশ্বাবলী’। তখনও যোগীন্দ্রনাথ সরকারের ‘হাসিখুশি’ পাইনি। কিন্তু কলকাতার লোকজন সেসব পেতেন, আমরা পেতাম না। আমি প্রথম ‘হাসিখুশি’ দেখলাম কলেজ পাশ করে, ১৯৭০ সালের আশপাশে।

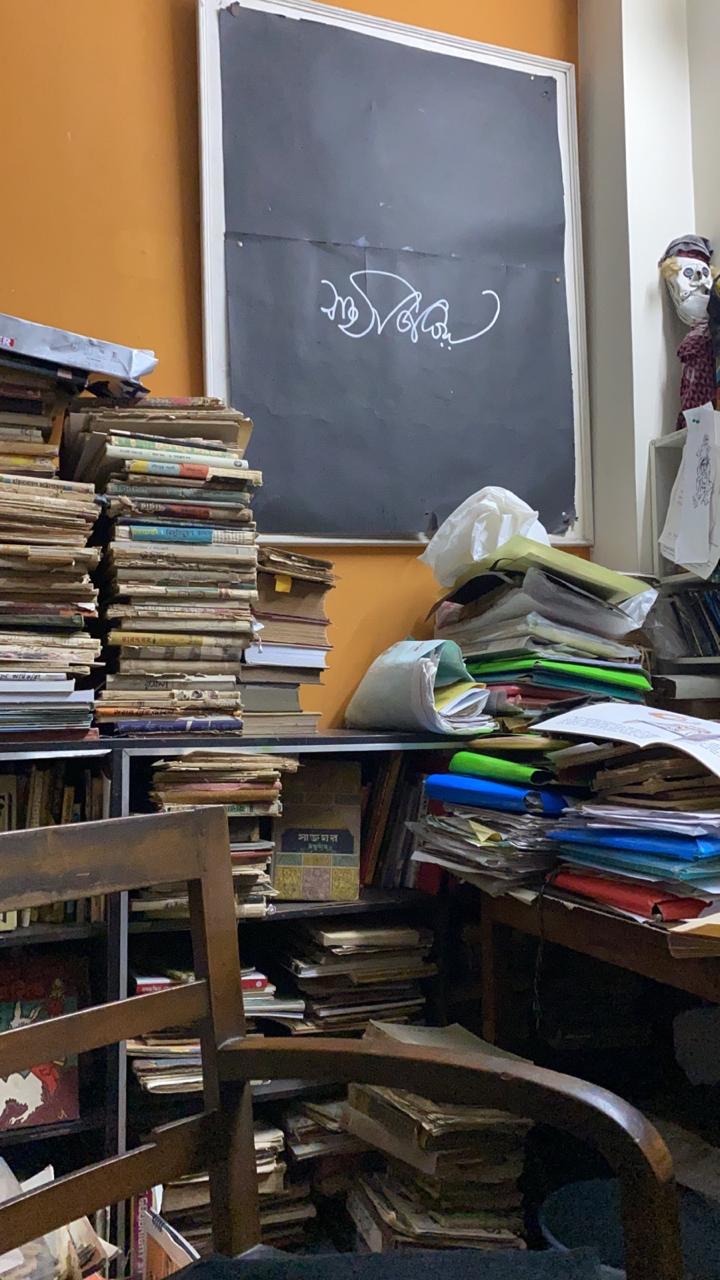

আপনার ঘর বই-ভরা। এত প্রচ্ছদ-অলংকরণের জন্য বইও কিনেছেন প্রচুর। কোথা থেকে কিনতেন এত বই?

বই তখন নেশার মতো চেপে বসেছে। পুরনো বইয়ের দোকানে তখন ঘুরে বেড়াই। এখনও আমি সপ্তাহে ৩ বার কলেজ স্ট্রিট যাই। তবে শুধু কলেজ স্ট্রিট নয়। আমি যখন বই খোঁজা শুরু করলাম, তখন কলেজ স্ট্রিট ছাড়াও চার্চ লেন থেকেও প্রচুর বই নিয়েছি। এখন শুধুই আইনের বই পাওয়া যায় সেখানে। সেখানে যাঁরা বই বেচতেন, খুব কম দামেই চমৎকার সব পুরনো বাংলা বই দিতেন। এছাড়া ডালহৌসিও রয়েছে। ডিএম লাইব্রেরি পেরিয়ে ডানহাতে একটা পুরনো বইয়ের ছোট দোকান ছিল। সেখানেও পেয়েছি বেশ কিছু বই। শ্যামবাজারের মোড়ে, একটা রোডসাইড ক্যাফের কাছে ছোট্ট দোকান ছিল। দোকানে জায়গা নেই, অল্পই। কিন্তু ওদের গোডাউন ছিল গলির মধ্য দিয়ে গিয়ে। সেখানে গিয়ে দেখেছিলাম প্রচুর বই। এছাড়া, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গায়ে– পোস্ট অফিসটা থেকে শুরু হত পুরনো বইয়ের ছর্রা। গোলপার্ক থেকেও নিয়েছি নানা সময় কিন্তু ওখানে বাংলা বই চিরকালই কম। কিন্তু মুশকিল হল, এতদিন যাতায়াত করে, বই নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে, এখন আমি একটা বই তুললেই সেটার দাম বেড়ে যায়। তখন অনেক কায়দাকানুন করে অন্য একজনকে দিয়ে কম দামে সেই বইখানা আনাতে হয়। বই অবশ্য বইবাজার থেকেও বহুবার কিনেছি। ক’দিন আগেই ১৫০ টাকায় ‘খুদ্দুর যাত্রা’ কিনে এনেছি সেখান থেকে। এখন আমার স্বপ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে বইয়ের প্রচ্ছদ, অলংকরণ।

একটা অভিযোগ বারবারই শুনতে পাই, বহু প্রচ্ছদশিল্পীর নাম বইয়ে পান না। এখন কি পরিস্থিতি বদলেছে?

অনেকটা বদলেছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত দেখো, এমসি সরকারের অধিকাংশ বইয়েই শিল্পীর নাম থাকে না। ’৫৫ সালের পরপর, সত্যজিৎ যখন প্রচ্ছদ করছেন, শিল্পীর নাম যাওয়াটাকে তখন প্রকাশকরা একটু গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করলেন। অথচ বহু ক্ষেত্রেই মনে হয়, লেখক-প্রচ্ছদশিল্পী দু’জনেরই নাম গেলে ভালো। যেমন ধরো, ‘পদিপিসির বর্মিবাক্স’-এ লীলা মজুমদারের সঙ্গে অহিভূষণ মালিকের যে কাজ– ‘অহিভূষণ মালিক চিত্রিত’ লেখাই যায়! যেভাবে পরশুরাম-যতীন সেন, শিবরাম-শৈল– তেমন আরেকটা জুটি হতে হতে নষ্ট হয়ে গেল মনে হয়। তা হল– গৌরকিশোর-অহিভূষণ। গৌরকিশোর এত কম লিখলেন! তবে লেখা-ছবির মানিকজোড় জুটি যদি কাউকে ধরতেই হয়, আমি বলব তাঁরা শিবরাম-শৈল। ‘মহুয়া’ বা ‘খাপছাড়া’র তো বেশ ক’টা প্রচ্ছদ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তখন নাম দিতে চাননি লেখক। কিন্তু এখন কি নাম দেওয়া যায় না?

বেশ, বোঝা গেল। এবার মূল প্রসঙ্গে আসি। যে কারণে আজ আপনার কাছে আসা। ছোটদের অলংকরণ নিয়ে কথা। ‘পশ্বাবলী’-এর ছবিগুলো কি জরুরি বলে মনে করেন আপনি?

ছোটদের অলংকরণ বলে মনে করি না ওগুলোকে। কিন্তু অলংকরণের শুরুর পর্যায় বলেই মনে করছি। একটা কমিউনিকেশন হচ্ছে শুধু।

এই যে ‘ছোটদের অলংকরণ’ বলে মনে করেন না বললেন, ‘ছোটদের অলংকরণ’ বস্তুটা আপনার কাছে কী?

ছোটদের অলংকরণে আমি দুটো জিনিসকে সরিয়ে রাখি। এক, যৌনতা। দুই, হিংসা। তাছাড়া ছোট ও বড়দের অলংকরণে আমি কোনও ফারাক রাখি না।

কিন্তু এখন এই সময় দাঁড়িয়ে যারা ছোট, মনে হয় কি, তারা হিংসা বিষয়টাকে কোনওভাবেই টের পাচ্ছে না?

হয়তো পাচ্ছে। কিন্তু বইয়ে, স্থায়ীভাবে সেই হিংসাটাকে আমি জায়গা দিতে চাই না। সম্ভবত ‘প্রতিদ্বন্দ্বী’-তেই মুরগি কাটার দৃশ্যে ভাইকে সরিয়ে নিয়েছিল দাদা। সত্যজিৎ দেখিয়েছিলেন। আমার মনে হয়, এই ভায়োলেন্সের সঙ্গে ছোটদের আড়াল রাখার কথা সত্যজিৎ বলতে চেয়েছিলেন খুব স্পষ্টভাবেই।

প্রণবেশদা, টিনটিন তো ছোটদের আমরা প্রায়শই পড়তে দিই। ছোটরাও ভালোবাসে, কিন্তু টিনটিনেও তো ভায়োলেন্স কম কিছু নেই। টিনটিনের এক গপ্পে, ভুলক্রমে হলেও মৃত হরিণের চাঁই গড়ে তুলেছিল টিনটিন একের পর এক গুলিবিদ্ধ করে। তা হয়তো বহু মজার মধ্যে বলে আমরা সেরকম গুরুত্ব দিইনি।

এ জিনিস সত্যিই লক্ষ করিনি আমি। বা লক্ষ করলেও মনে নেই একেবারে। তবে এটা ভয়াবহ। এটা কোনও ভাবেই উচিত না। বিদেশে তো আরও সচেতনভাবে এগুলোকে দেখা হয়।

আমাদের ‘‘ঠাকু’মার ঝুলি’’তেও তো এমন হিংস্রতা কিছু কম নেই! কিন্তু শিশুসাহিত্য বললে ঠাকু’মার ঝুলিকে ফেলে দেওয়া যায় না।

যায় না। কিন্তু ছবিগুলো তো একেবারেই শিশুমনের উপযোগী বলে মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথ যখন দীর্ঘ একপাতা লিখছেন এই বই নিয়ে, দেখবে, সচেতনভাবেই এড়িয়ে গিয়েছেন ছবির প্রসঙ্গ। যে-রবীন্দ্রনাথ এত তৎপর বইয়ের সমস্ত খুঁটিনাটি নিয়ে, সেই রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে ছবির ব্যাপারে এক লাইনও না লেখার অর্থ, এটা অত্যন্ত ভেবেচিন্তেই লেখেননি। একটু অবাক হয়েছি, কমলকুমার মজুমদার যখন উচ্চ প্রশংসা করেছেন এই সমস্ত অলংকরণের।

কিন্তু আমরা কি আশা করতে পারি না, যে, ছোটরা দেখবে, ভালো-মন্দর বোধ তৈরি হবে এবং জীবনে এ জিনিস গ্রহণ করবে না?

এই দূরত্ব থেকে দেখা, গ্রহণ না করার শর্ত আমি একজন শিল্পী হিসেবে, স্পষ্ট করে বলতে পারব না। সম্ভবত কোনও মনোবিদ বলতে পারবেন।

আমরা কথা বললেই, প্রায়ই বড়দের ও ছোটদের– এই ভাগ করছি প্রণবেশদা। আপনার কাছে জানতে চাইব, কিশোর-কিশোরীদের প্রতিনিধিত্ব করছে, অর্থাৎ বয়ঃসন্ধির সময়টা, সেই সময়ের কোনও ছাপ বাংলা অলংকরণে পেয়েছেন?

সত্যি বলে গেলে, লেখায় পেয়েছি। অলংকরণে পাইনি। আমাদের সময়, আমার বয়ঃসন্ধিতে ‘নরনারী’, ‘নতুন জীবন’ এই সমস্ত পত্রিকা দেখতাম লুকিয়ে। সেখানে ফোটোগ্রাফই থাকত।

না, ফোটোগ্রাফের কথা বলছি না। অলংকরণই বলছি। বিশেষত ’৬০-’৭০ সালের পরপর, এতগুলো সাহিত্য আন্দোলনও তো হচ্ছে, সেখানে বয়ঃসন্ধির অলংকরণ– তৈরি হচ্ছে না!

এখনও তো তার কোনও চিহ্ন দেখি না। মানে বয়ঃসন্ধিকালীন কোনও কিশোর বা কিশোরীর শরীর বা মন যা যা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যায়, সদ্য জানতে পারছে যৌনতা কী, চারপাশ কখনও ম্লান হচ্ছে, কখনও উজ্জ্বল হয়ে উঠছে– এরকম অলংকরণের মধ্যে দিয়ে ঘটিয়েছেন কেউ, আমি দেখিনি। তবে, খানিকটা বিমল দাসকে মনে পড়ে। কিন্তু বিমলদার ছবি মায়াবী, সারল্য মেশানো, খুব আদুরে।

আপনার কাছে ছোটদের অলংকরণ কীরকম হওয়া উচিত, তার যদি কোনও উদাহরণ চাই, বলতে পারবেন?

‘উচিত’ শব্দটা ব্যবহার করব না। এ ব্যাপারে রবীন্দ্র-নন্দলাল জুটির শরণাপন্ন হব। ‘সহজ পাঠ’। আমি আদর্শ অলংকরণ বুঝতে এই বইয়ের ছবিকেই বুঝি।

কেন?

আমি তো মনে করি, অলংকরণ কখনওই লেখার অনুবাদ হওয়া উচিত না। শিল্পীর উচিত তাঁর নিজের মতো করে টেক্সটের রূপান্তর ঘটানো। যে লেখাই রয়েছে, তা ছবি দিয়ে সে কথা আবারও বলতে হবে কেন? পাঠক কি বোকা? অলংকরণ ব্যাপারটাকেও গ্রহণ করতে হবে আলাদা আর্ট ফর্ম হিসেবেই। ফিল্মের মতো। একেবারে সরাসরি না করে, অন্য একটা পথ ধরতে হবে। নইলে যে-কে-সেই। তবে সেইরকম অলংকরণই বাংলায় বেশি। এক জনপ্রিয় শিল্পী আমাকে একবার বলেছিলেন, ‘সহজ পাঠ’ ছেলেমেয়েরা তেমন পছন্দ করে না। কিন্তু পছন্দকে গড়ে তুলতেও তো হয়। সে দায় আমরা অস্বীকার করতে পারি না। আমি মনে করি, অলংকরণ কেমন হওয়া উচিত, ‘সহজ পাঠ’ আমাদের বলে দিয়েছিল। আমরা তা স্বীকার করিনি।

সহজ পাঠের লেখার পাশে সহজ পাঠের ছবি বোঝা, আপনার বোঝাপড়া আরেকটু স্পষ্ট করে যদি বলেন।

ধরো ওই লেখাটি, ‘ডাক পাড়ে ও ঔ/ ভাত আনো বড় বৌ’। রবীন্দ্রনাথও কতটা ইঙ্গিতপূর্ণ– বলছেন ‘বড় বৌ’– বউমা বলছেন না। অর্থাৎ ছোট বউ, মেজ বউ বা সেজ বউ-ও আছে। অর্থাৎ একটা একান্নবর্তী পরিবার আছে। অন্নপূর্ণার মতো বড় বউ। তখনকার সমাজের প্রতিনিধিত্ব করছে।

ও-ঔ-এর যে আকার, হাঁড়ি এবং ধোঁয়া, তার মধ্যেও বাংলা হরফের একটা ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন আছে। সম্ভবত আশিস খাস্তগীরের বইতেই পড়েছিলাম। উ-ঊ-এর কুকুরের ক্ষেত্রেও গলা তুলে একটা কুকুর এবং গলা নামিয়ে– সহজ পাঠের ছবির পাঠ বিশ্লেষণ করেছিলেন।

হ্যাঁ। সে তো বটেই। ‘চ, ছ, জ, ঝ দলে দলে/ বোঝা নিয়ে হাটে চলে’, ছবিটা মনে আছে? তালগাছের সারি। মনেই হয়, কাঁধে বোঝা নিয়ে হাটের দিয়ে হাঁটা লাগিয়েছে। এই যে ছবি দেখার মজা, ছবি বোঝার মজা– এগুলো ছোটরা কেন পাবে না? কেন দেখানো হবে না? কেন সরিয়ে রাখা হবে? সহজ পাঠের পরও বাংলা অলংকরণ কেন শুধুই লেখা-অনুসারী ছবির দল হয়ে উঠবে?

বেশ, বুঝলাম আপনার ক্ষোভের জায়গাটা। তবে শুধু নন্দলাল বসুই বা কেন? রবীন্দ্রনাথ নিজে কি ‘খাপছাড়া’য় এমন কাণ্ড ঘটাননি?

নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। ‘খাপছাড়া’র ছবি দেখে ছোটরাও মজা পাবে। বড়রাও মজা পাবে। একটা ফিকফিক করে হাসি প্রচ্ছদে। সে অর্থে সরাসরি কোনও সম্পর্কই নেই ছবির সঙ্গে। অবন ঠাকুরের মাথায় কিন্তু এই ব্যাপারটা আসেনি। লোকে হয়তো শুনলে অসন্তুষ্ট হবে, কিন্তু অবন ঠাকুরের ‘চিত্রাঙ্গদা’ আমি একেবারেই পছন্দ করি না। ‘নদী’-র কাজ এত ভালো লেগেছিল, তারপর কেন চিত্রাঙ্গদা ওইরকম হবে!

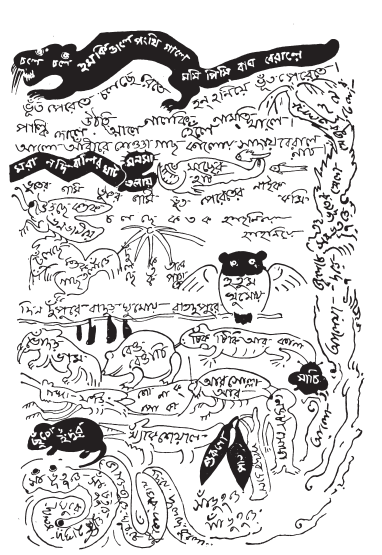

কিন্তু ভূতপত্রীর দেশের যে অলংকরণ করেছেন অবন ঠাকুর, সেও তো লেখার অনুবাদ নয়। এমনকী, ক্যালিগ্রাফি ছবি মিলিয়ে-মিশিয়ে সে এক নতুন কাণ্ড!

দুর্দান্ত। একেবারে ব্যাকরণ-বহির্ভূত! আসলে ওঁর মাথায় বহু কিছু ছিল। নইলে কুটুম কাটাম হয়? বনসাঁই নিয়েও ওঁর যেসব কাজ। একেবারেই আলাদা। এই জিনিস আগে-পরে হল কই!

তবে ভূতপত্রীর ছবিতে অবন ঠাকুর যে অলংকরণ করেছেন, যে বাস্তুতন্ত্রর ছায়া এসেছে, পরিতোষ সেনের এক কাজেও দেখেছি আমি। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ডিজাইন থেকে ‘আ ট্রি ইন মাই ভিলেজ’ নামে একটা বিপুলাকার স্মৃতিগ্রন্থ প্রকাশ পেয়েছিল। যার ভূমিকা আবার রাধাপ্রসাদ গুপ্তর। সেখানে, চমৎকার হাতের লেখায় ছাপা পরিতোষ সেনের গ্রামের স্মৃতি, সঙ্গে ছবি। যেখানে চার পাতা জুড়ে, শুঁয়োপোকার চলাচল ছিল। শেষ পাতায় শুঁয়োটির প্রজাপতির রূপ পাওয়া শুরু হয়েছে, পুরোপুরি রূপ দেননি পরিতোষ সেন।

এটা দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। দেখিও তো। পরিতোষ সেন তো আসলে পেইন্টার। সেটার একটা সুবিধে পেয়েছেন। অবন ঠাকুরকে ভাবলে অবাকই লাগে। কোথাও খুব একটা যেতে চাননি। এক জায়গায় বসে একটানা কাজ করে গিয়েছেন। এও এক খ্যাপামি। রবীন্দ্রনাথ সঙ্গে নিতে চেয়েছেন যদিও বহুবার। যাননি বলে রবীন্দ্রনাথ দুঃখও পেয়েছিলেন।

আচ্ছা, জীবনস্মৃতিতে যে গগন ঠাকুর আঁকছেন, তা কি মনে হয় লেখা-অনুসারী?

একেবারেই নয়। লেখা-অনুসারী নয়। জীবনস্মৃতির ফ্লেভারটা পাওয়া যায় ছবিগুলো দেখলে। এটাই তো মজা।

অলংকরণের ওপর লেখার চলে যাওয়া, অনেক সময় হয়তো পড়তেও একটু অসুবিধে হয়, বড়রা, না হয় সে কষ্ট সহ্য করলেন কিছু সময়, ছোটদের বইয়ে এই নিরীক্ষা কি কাম্য?

অনেক সময় হয়েছে এই কাজ। লেখার ওপর ছবি চলে যাওয়া সবসময় তো সুখপাঠ্য না। কিন্তু দুটোকে বজায় রেখে এরকম কাজ হয়েছে। অবন ঠাকুর যে ‘নদী’র অলংকরণ করেছেন, পরে পূর্ণেন্দু পত্রী বা রঘুনাথ গোস্বামীর যা কাজ– অনেক সময়ই লেখার মধ্যে ঢুকে পড়েছে। যদিও লেখাকে কোনও রকম বিরক্ত না করেই।

সুখলতা রাও, যিনি ছোটদের জন্য শুধু লেখেননি, প্রচুর অলংকরণও করেছেন পাশাপাশি। তাঁর অলংকরণকে শিশুসাহিত্যের অলংকরণে কোথায় রাখবেন?

দেখো, আমার আলাদা করে মনে হয়নি খুব জরুরি কিছু, শুধু অলংকরণের ব্যাপারটা ধরলে। মানে আমি যেরকম অলংকরণে বিশ্বাসী। অর্থাৎ, লেখারই অনুবাদ। তবে, সুখলতা রাওয়ের পর আজকের সময় ধরলে, এই দীর্ঘ বছরগুলিতে আমরা আশা করতে পারতাম আরও মহিলা অলংকরণ শিল্পীর কথা। অল্প কয়েকজন হাসিরাশি দেবী বা মীরা মুখোপাধ্যায় ছাড়া উল্লেখযোগ্য কেউ এলেন না। এই বিষয়টা বাংলা অলংকরণের জন্য দুঃখের।

কিন্তু প্রণবেশদা, সুখলতা রাও কি ঘরের ভেতরকার মেয়েদের নিজের অলংকরণে অনেক বেশি করে এনে ফেললেন না? যা আগে তেমন করে দেখা যায়নি?

ঠিক। এভাবে ভাবিনি। গৃহস্থ মা-মাসি, কচিকাঁচা মিলিয়ে, সত্যিই তো ঘরের ভেতরকার পরিসর, বিশেষ করে, মেয়েদের পরিসর ফুটে উঠেছে। শিশুসাহিত্যের অলংকরণ সত্যি বলতে পুরুষদেরই তুলিকলমে হয়ে আসছিল, তাই মেয়েদের গার্হস্থ্যজীবন সেভাবে আসেনি। রাজা-রানি-দাস-দাসী এসেছে, কিন্তু আমাদের অতিপরিচিত যে সকল নারী, সত্যিই সেভাবে আসেনি। রায় পরিবারের কথা মনে করলে, বড় বেশি উপেন্দ্রকিশোর-সুকুমার-সত্যজিতের কথাই মনে করা হয়। উপেন্দ্রকিশোর যা করেছিলেন, তা এককথায় অবিশ্বাস্য! ছক-ভাঙার রাজা।

বলুন, শুনি উপেন্দ্রকিশোরের অলংকরণকে কীভাবে দেখছেন?

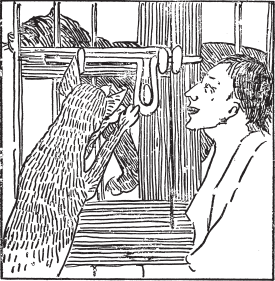

উপেন্দ্রকিশোরই প্রথম, গোটা সাবজেক্টটা না এঁকে, বিষয়টার প্রতি যেন ফোকাস করছেন। হাতির শুঁড়ে পাখি বসে, এ জন্য তিনি গোটা হাতি আঁকেননি। হাতির মাথা ও শুঁড় এঁকেছেন। ছবির ঠিক মাঝখানে শুঁড়ের ওপর বসিয়েছেন পাখিটিকে। অলংকরণের ক্ষেত্রে এ এক বিরাট ব্যাপার বলে মনে করি!

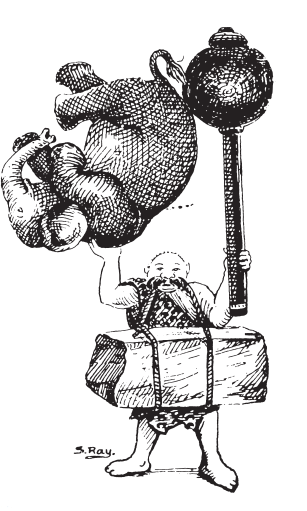

আর সুকুমার রায়?

‘আবোল-তাবোল’-এর কথা যদি বলি, শুধু অলংকরণ ধরলেও সুকুমারের আশপাশে কেউ নেই। আবোল-তাবোলের তো কম সংস্করণ হয়নি। বহু পরিচিত জনপ্রিয় শিল্পীই এঁকেছেন। কিন্তু সুকুমার এখনও নিঃসঙ্গ, এইরকম কাজ আর কারও মাথা দিয়ে বেরল না। উদ্ভট সব চিন্তা!

কিন্তু আবোল-তাবোলকে কি মনে হয় না– লেখার উদ্ভটত্বই অলংকরণগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করছে? মানে মূল উদ্ভট রসই অলংকরণকে পরিচালনা করছে?

হলেও, এখানে কিন্তু অলংকরণ একেবারেই লেখা-অনুসারী নয়। ছবির সুকুমার নিজের মতো বহু কাণ্ড করেছেন। মজা কিংবা গাম্ভীর্য যোগ করেছেন। যেটা আমার খুবই আকর্ষণীয় লাগে।

অন্য কথায় আসি। প্রতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী এঁদের নিয়ে তো কথা হয় যথেষ্টই। কিন্তু সমর দে তুলনায় কম আলোচিত। ছোটদের ছবি এঁকেও। আপনার সমর দে কেমন লাগে?

সমর দে’র ছবি খুবই মজার। একটা ছটফটানি আছে। শিশুর চাঞ্চল্যকে ছবিতে ধরেছিলেন যেন। ছোট হোক, বড় হোক, সব চরিত্রগুলোই যেন লাফাচ্ছে বা দুলছে। একটা ভিড়ভাট্টা, হইচই, কথাবার্তা– সবসময় কিছু একটা হচ্ছে যেন! সুবোধ দাশগুপ্তর অলংকরণেও দেখবে একটা গতিশীলতা আছে। একটা সুইটনেস আছে। কিন্তু এই দু’জনের গতির মধ্যেও ফারাক আছে। এই ভিড়ভাট্টা অনেক সময় অহিভূষণ মালিকের মধ্যেও ছিল। কে জি সুব্রহ্মণ্যমের একটা অলংকরণেও দেখেছি, লাফ দিয়ে চলে যাচ্ছে ষাঁড়। দেড়খানা ছবির মতো। ওগুলো আসলে ব্যবহার করা হয়েছে সিগালের বইতে। কিন্তু অলংকরণ ভেবে করা নয়।

আচ্ছা। সমর দে-ও তো প্রচুর হেডপিস করেছেন।

হেডপিস প্রচুর করেছেন সত্যজিৎও। সমর দে খানিকটা অন্যরকম করে। কখনও হাতের লেখায়, মাঝে মাঝে অলংকরণ করে, একটা গোটা পাতা। সেটারও মজা আছে। এরকমটা নারায়ণ দেবনাথও করেছিলেন। তবে মজা লাগে, শৈল চক্রবর্তীর ছোটদের জন্য কাজ। যতীন্দ্রকুমার সেন যখন পরশুরাম করছেন, তখনও কিন্তু শিল্পীর নিজস্ব পাঠ সেখানে ছিল না। বরং ওঁর ‘লাল-কালো’র কাজ আমার খুব ভালো লাগে। কিন্তু শিবরাম-শৈলর যে জুটি, সে নিয়ে কি কথা হল তেমন? আমার খুবই মনে হয় শৈল চক্রবর্তী শিল্পী হিসেবে অলংকরণের এই চেনা ছক ভেঙেছিলেন। শিবরামের গল্প না পড়েও যদি শৈল চক্রবর্তীর ছবি দেখি, তাতেও মজা এতটুকু কমে না। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একেবারে শুরুর দিকে যে অলংকরণ করেছেন, সেগুলো আমার তেমন পছন্দ না যদিও। সেটা ইতিহাস হিসেবেই দেখব।

তুতু ভুতু। ধীরেন বল। ছোটদের তো এখনও খুব প্রিয়। আপনার কী মত?

কাজ চমৎকার। রঙের ব্যবহারও। গল্পের সঙ্গে চমৎকার ভাবে খাপ খেয়ে যায়। ন্যাচারালিস্টিক ধরনের কাজ। রঙের ব্যবহার যদি বলো, সূর্য রায় বা সত্যজিতের যে ছোটদের জন্য বই– হাতেখড়ি– তাতে রঙের চমৎকার ব্যবহার ছিল। ওইরকম কাজ পরবর্তীকালে আর হয়নি কিন্তু!

সত্যজিৎ প্রসঙ্গ তুললেন বলে বলি, সত্যজিতের গল্পে কিন্তু অলংকরণ শিল্পীদের গুরুত্ব দিয়ে দেখার একটা মন আছে। প্রকাশিত গল্পের সঙ্গে অলংকরণ কার, সেকথার উল্লেখ করেছেন সত্যজিৎ।

সে করেছেন। কিন্তু বাংলা প্রকাশনা জগতের কাছে শিল্পীর সম্মান ততটা জরুরি নয় বোধহয়। বা নামকরা শিল্পীদের আড়ালে ঢেকে যেতে পারেন আরেকজন প্রতিভাবান শিল্পী। সমর বোসের কথাই ধরো। ‘নালক’-এর অলংকরণ শিল্পী তিনি। সত্যজিৎ রায় নালকের অলংকরণ থেকে ছবিগুলো সাজিয়ে প্রচ্ছদ করেছিলেন ‘নালক’ বইটির। কোনও বদল করেননি। শুধুই ভেতরের কয়েকটা ছবি, বসিয়েছিলেন। তাতে কি ‘প্রচ্ছদ: সত্যজিৎ রায়’ লেখা কাম্য? স্পষ্ট করে কি এই কথা লিখে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত ছিল না? যাঁরা বইটি পড়বেন, দেখবেন, তাঁরা তো প্রচ্ছদের ওই আঁকা সত্যজিৎ রায়ের বলেই মনে করবেন! আমি সমর বোসের ছেলেকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ‘আপনারা কিছু বলেননি কেন?’ উনি বলেছিলেন, ‘সত্যজিৎ রায় করেছেন, আমরা কী বলব!’

সত্যজিৎ রায়ের অলংকরণের থেকেও বোধহয় প্রচ্ছদেই আপনার আকর্ষণ বেশি।

নিঃসন্দেহে। সত্যজিৎ অলংকরণে যা করতে পারতেন, বোধহয় তা করেননি। লং শটে বহু কাজ। একটা-দুটো টপ অ্যাঙ্গেল থেকে। তবে সত্যজিতের প্রচ্ছদ, অবিস্মরণীয়। ‘খাই খাই’-এর প্রচ্ছদের কথা ভাবো। ওই পঙ্ক্তিভোজনে কতরকমের চরিত্রই না আছে। শেষ পঙ্ক্তিতে দু’জনকে দেখা যাবে, যে খেয়েছে ঠিকই, কিন্তু খাবারের সমালোচনায় মুখটা খানিক বেঁকিয়ে রয়েছে। নেমন্তন্নবাড়িতে এরকম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যময় লোকজন তো থাকেনই। সত্যজিৎ এই খুঁটিনাটিও প্রচ্ছদে রেখেছেন। সত্যজিতের ‘সোনার কেল্লা’র প্রচ্ছদের কথাই ভাবো। প্রচণ্ড রোদ তো। মিডলটোন বলে কিছু নেই। শুধুই লাইট অ্যান্ড শেড। ছায়া পড়ছে। সমস্ত জায়গায় সাদা কিংবা কালো। মিডল টোন নেই। লাইন ব্লকে কাজটা হয়েছিল। চমৎকার কাজ! এই সময় তো সত্যজিতের স্বর্ণযুগ! প্রচ্ছদে উনি দুর্দান্ত!

আচ্ছা, চিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্য খুব বেশি ছোটদের কাজ না করলেও, করেছেন তো বেশ কিছু।

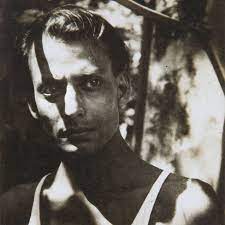

চিত্তপ্রসাদের নিজের কাজের ধারাতেই বেশ কিছু মজার কাজ করে গিয়েছেন। এই লোকটার সঙ্গে অনেকটা সময় কাটিয়েছি। সে অনেককাল আগের কথা।

অপ্রাসঙ্গিক হলেও, সে কথা শোনার লোভ ছাড়তে পারছি না। তাই বলুন!

তখন মুম্বইয়ের আন্ধেরিতে থাকতেন চিত্তপ্রসাদ। আমিও তখন কর্মসূত্রে মুম্বই। প্রচণ্ড পড়াশোনা করতেন। ঘর-ভরা বই। বাঁদিকের এক কোণায় নেমে এসে ল্যাম্প। তার ধারে কাছেই লেখার-কাজের জায়গা। আরও বাঁদিকে বিরাট এক সিন্দুক মতো। সেখানে চিত্তদারই আঁকা অনেক ছবি জমা হচ্ছে। ভেতরে ঢুকে গেলে, বাঁদিকে লম্বা একটা অয়েলে করা ছবি। একটা বাচ্চা ন্যাংটো হয়ে সমুদ্রে চান করছে। আমি এই ছবিটার কথায় জিজ্ঞেস করায় বলেছিলেন– এটা আমি। প্রচুর পড়াশোনা করতেন আর বাংলা মদ খেতেন।

দুরন্ত ব্যাপার তো!

চিত্তদার সঙ্গে আমি ও আমার বন্ধুরা বেশ কয়েকবার বাংলা খেয়েছি। একবার তো আমাদের আনতে পাঠালেন। বললেন, পুরনো বোতলটা নিয়ে যাও, তাহলে চিনে ঠিকঠাক দিতে পারবে। আমি তাই-ই করলাম। এক কমবয়সি ভদ্রমহিলা ছিলেন। তিনি বললেন, আমাকে সঙ্গে যেতে। দু’জনে পৌঁছলাম এক বাথরুমে! চারদিকে স্ল্যাবে ভরা। স্ল্যাব তুললেন, দেখি বহু বাংলার বোতল সেখানে জড়ো করে রাখা। তখন তো এইসবই নিষিদ্ধ! একদিন দু’জনে বসে খাচ্ছি, কেউ একটা হঠাৎ দরজায় ঠকঠক করেছেন। আমি গ্লাসটা খাটের তলায় লুকিয়ে ফেলেছিলাম। চিত্তদা হঠাৎ খেপে গিয়ে বললেন, ‘মারব এক চড়!’ আমি ভড়কে গেলাম। বললেন, ‘কী হয়েছে? লুকোচ্ছিস কেন? বেশ করেছিস খাচ্ছিস!’ দরজা খুললেন চিত্তদা, একজন ভদ্রমহিলা ঘরে ঢুকলেন। পাপেট-এর ব্যাপার নিয়ে। তিনি যতক্ষণ ছিলেন আমি যদিও গ্লাস মুখে তুলিনি। চিত্তদা ছিলেন এই রকমই। একেবারে ভণ্ডামিহীন। রক্তমাংসের সত্যিতে বিশ্বাসী।

অনেক বই পড়তেন বললেন, মনে পড়ে কোনও বইয়ের কথা?

অত নামধাম মনে নেই। কিন্তু একবার মনে আছে, বছরশেষের দিনে সারারাত রবীন্দ্রনাথ পড়েছিলেন চিত্তদা। তারই সঙ্গে বাংলা মদ খাচ্ছি। এই করতে করতে রাত কাবার!

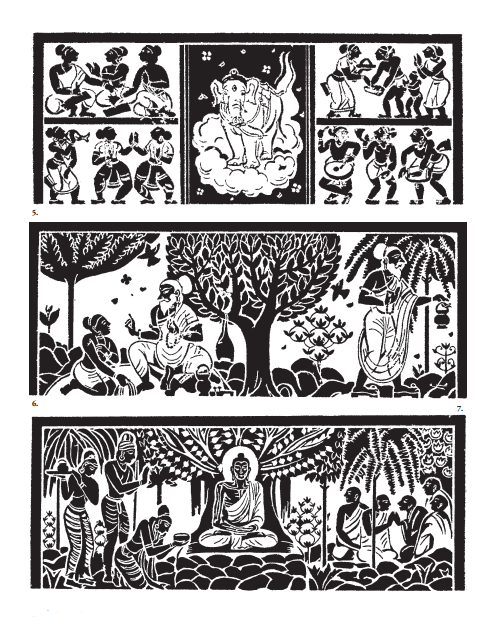

লিনোকাটের এই কাজ কি ছোটদের অলংকরণে নিয়ে এলেন চিত্তপ্রসাদই?

আমি তো চিত্তপ্রসাদের আগে এমনটা দেখিনি। সাদা-কালো তো নন্দলাল করে গিয়েছিলেন। বিশ্বভারতী বা ঠাকুর পরিবারের পত্রপত্রিকায় হতে পারে লিনোর কাজ ছাপা হয়েছে। কিন্তু আমার এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না সেরকম কোনও উদাহরণ।

খালেদ চৌধুরী এঁদের থেকে কোথায় আলাদা?

আমি তো প্রচ্ছদশিল্পী হিসেবেই খালেদ চৌধুরীকে এগিয়ে রাখব। যদিও প্রচুর অলংকরণ করেছেন। বড়দের জন্যও।

পূর্ণেন্দু পত্রীই তবে একমাত্র অলংকরণের আলোকিত পথ হয়ে রইলেন? যাঁর কাজের প্রতি আপনার ভালোবাসা, শ্রদ্ধাবোধ দেখি এত পরিমাণে?

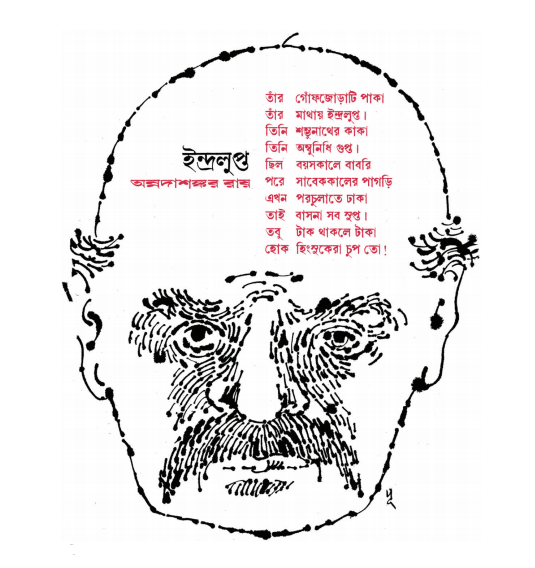

অত্যন্ত ভার্সেটাইল লোক আসলে পূর্ণেন্দুদা। সেসময়ে পূর্ণেন্দুদা ফোটোগ্রাফিকে জুড়ে দিচ্ছেন নিজের আঁকার সঙ্গে। বিস্মিত হয়ে যেতে হয়! ‘ইন্দ্রলুপ্ত’ কবিতাটা যখন প্রকাশিত হয়েছিল, টাকের ফাঁকা জায়গায় বসা হয়েছিল লেখা। এইরকম লেআউট হতে পারে– ভাবা যায়! কিংবা বাঘের লেজ দিয়ে কলাম ভাগ করা।

পূর্ণেন্দু পত্রীকে এতটা নম্বর দিচ্ছেন কি শুধু অলংকরণের জন্য?

না, শুধু অলংকরণ নয়। পুরো ব্যাপারটার জন্যই। পূর্ণেন্দুদা আসলে শুধু অলংকরণ নিয়ে ভাবতেন না। ভাবতেন পুরো বইটা নিয়েই। কীভাবে প্রচ্ছদ হবে, কীভাবে ছাপা হবে, কোন কাগজে ছাপা হবে, লে আউট কী। এবং প্রথমেই যা ভাবা উচিত– বইয়ের সাইজ কী হবে। এক বই থেকে অন্য বই কী করে আলাদা হবে, তা ওঁর মতো করে কেউ ভাবেননি বলেই মনে হয়।

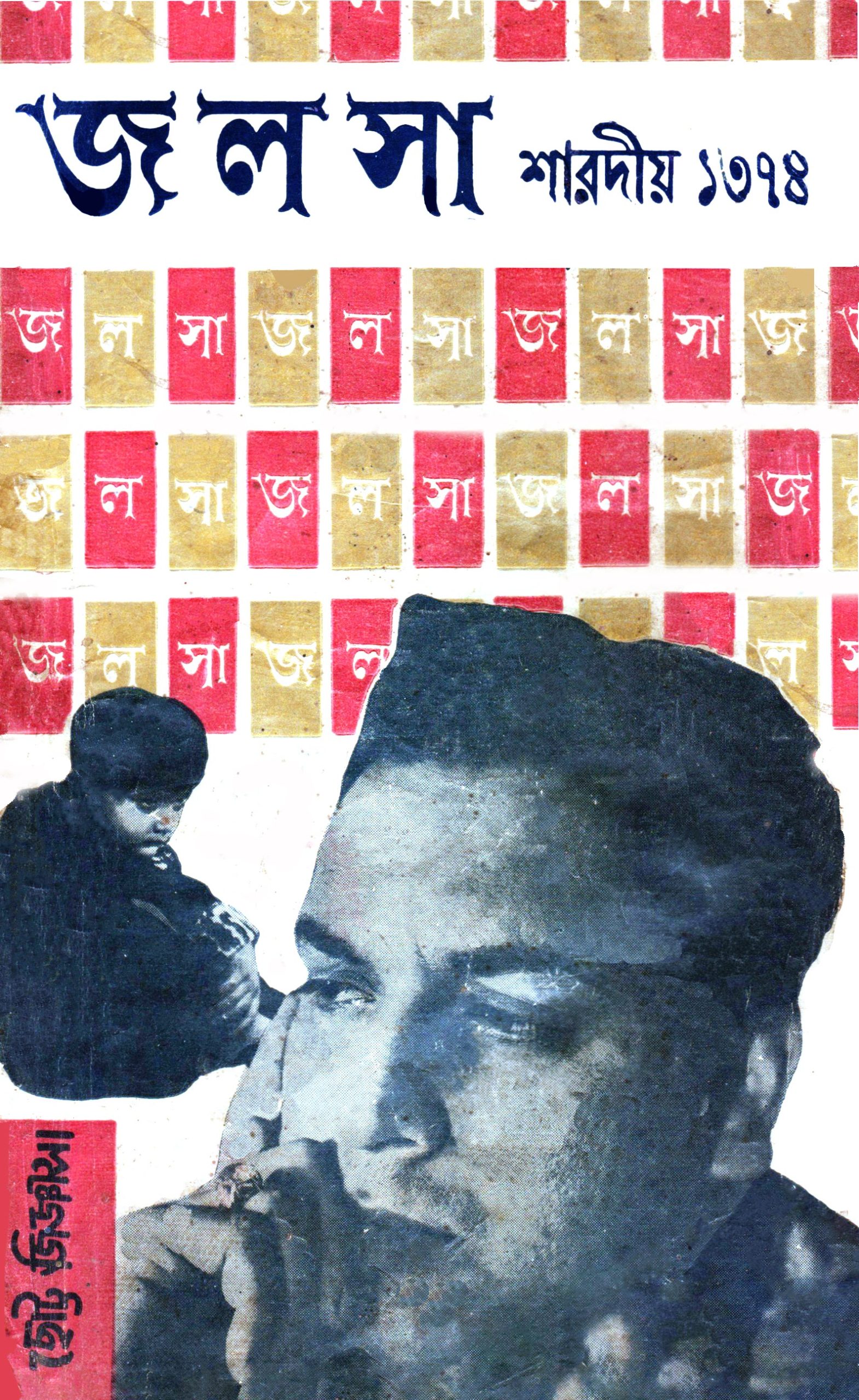

প্রথম কোন কাজ দেখে মনে হল যে, পূর্ণেন্দু পত্রীকে সবার আগে রাখা যায়?

’৭০ সালের আশপাশে সিনেমার পত্রিকা নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করতাম। তখন ‘জলসা’ পত্রিকা কিংবা সিনেমার পোস্টারগুলো দেখে খুবই উত্তেজিত বোধ করতাম। কিন্তু সেখানে ছোটদের কাজ ছিল না। ছোটদের কাজ শুরু করলেন খানিক পরে। সেই চেনা চোখে পূর্ণেন্দু পত্রী একটা ধাক্কা দিয়েছিল। প্রতুলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বা পুণ্য চক্রবর্তী তো মাথা থেকে পা পর্যন্ত কম্পোজিশন করতেন। এক ধরনের স্থবিরতা এসে গিয়েছিল। এগুলো ভাঙলেন পূর্ণেন্দুদা– মিড ক্লোজ বা ক্লোজ আপ নিচ্ছেন। সত্যজিৎও কি এতটা করেছেন?

কিন্তু এটা তো উপেন্দ্রকিশোরও করেছিলেন।

উপেন্দ্রকিশোর প্রথমবার করেছিলেন। তারপর কিন্তু তিনিও আর করেননি। আর রিয়েলিস্টিক ড্রয়িং নিয়ে ভীষণ মাথা ঘামাতেন প্রতুল-পুণ্য চক্রবর্তীরা। পূর্ণেন্দুদা সেটা থেকে সরে এলেন। হয়তো রিয়েলিস্টিক ছবি আঁকার দুর্বলতাও হতে পারে। যদি ‘ইকড়ি মিকড়ি’ দেখো, বুঝতে পারবে। অথচ কী সহজ সরল। দুর্বলতা সত্ত্বেও কিন্তু পূর্ণেন্দুদা রাজস্থান পেইন্টিংয়ের মতো করে বৈষ্ণব পদাবলির কাজ করেছিলেন।

অলংকরণ নিয়ে আপনাকে কখনও কিছু বলেছেন? পরামর্শ?

না। কখনও সেরকম কিছু বলেননি। নানা কাজ দেখিয়েছেন। এটা-সেটা করেছেন। আমাকে ডেকেছিলেন ‘পিঁপড়ে-হাতি’-র কাজ দেখে। তারপর একটা কাজ দিয়ে বলেছিলেন, ‘তুই এটা কর। লিনোতে করবি।’

আচ্ছা, বোঝা গেল। সুধীর মৈত্রকে কীরকম লাগে অলংকরণের জায়গা থেকে?

সুধীরদা খুব গৃহস্থ। খুব মিষ্টি, সুন্দর। সুন্দর ছেলেমেয়েদের মুখ। দেখতে ভালোই লাগে। ভারি ভালো লোক ছিলেন। আন্তরিক। সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়, কৃষ্ণেন্দু চাকীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন।

কাটুনিস্টদেরও তো অলংকরণ করতে হয়েছে প্রায়শই ছোটদের বইয়ে। কাফি খাঁ, চণ্ডী লাহিড়ি বা অমল চক্রবর্তী। তাঁদের অলংকরণের মধ্যে কোনও ঐক্য তৈরি হয়েছে কি?

ভোঁদড় বাহাদুর। শিল্পী: চণ্ডী লাহিড়ী

মজাটা খুব ঝকঝকে। পরিষ্কার। ছবি দেখেই আনন্দ হয় যেন। আর ছবি দিয়েই অনেকটা বলা। যেহেতু এঁরা কার্টুন করতেন, পকেট কার্টুন এবং সংলাপ সবসময় থাকত তাও না– তাই ছবির মধ্যে মজাটা চমৎকার ফিট করে যেত। অমল চক্রবর্তীর অলংকরণ হিসেবে টেলপিসগুলোকেও ধরব! সন্দেশ-এর জন্য অসামান্য সব টেলপিস করেছেন তিনি। সে সৈন্য বর্শা আর ঢাল হাতে দাঁড়িয়ে। খুঁটিয়ে দেখা যাবে, ঢাল না, আসলে কচ্ছপ। কিংবা শাখামৃগর শিংয়ে পাখি বাসা বেঁধেছে। ছোটরা কেন বড়রাও দারুণ আনন্দ পাবে। আলাপ হওয়ার প্রথম দিনই আমার অনেক কাজ যে দেখেছেন, বলেছিলেন। অবিশ্বাস্য স্মৃতি! কী ভালো পড়ুয়া।

মাঝে মাঝে আমাদের আলোচনায় পরিতোষ সেনের কথা এসেছে, কে জি সুব্রহ্মণ্যমের কথাও। কিন্তু জানতে চাই যাঁরা ‘পেইন্টার’, তাঁদের ছোটদের ছবি আঁকলেও কি ভাঙতে পারছে না চিরায়ত গৎ?

ব্যাপারটা ওইভাবে ছকে ফেলা যাচ্ছে না। পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায় তো শিল্পীই, পেইন্টারই। কিন্তু যতটা প্রচ্ছদে কামাল করেছেন, ততটা অলংকরণে পারলেন কই! যত এক্সপেরিমেন্ট করতে পারতেন, ততটা করলেন না বলেই মনে হয়।

যাঁর কথা না বললেই নয়, সেই বিমল দাস, একেবারে অনালোচিত রয়ে গেলেন–

বিমলদা দুর্দান্ত ওঁর ছবিতে। স্কিলে। একেবারে ফোটোগ্রাফির মতো। কিন্তু ক্যামেরা ব্যবহার করতেন না। সত্যজিৎ রায়ের ছবি দেখো। বুঝতে পারবে দূরে ক্যামেরা একজায়গায় ফিট করা আছে। বিমলদা কিন্তু নানা জায়গায়, নানা অ্যাঙ্গেলে ক্যামেরা রেখে বিচিত্র সব কাণ্ডকারখানা ঘটিয়েছেন!

প্রণবেশদা, আপনার নিজের অলংকরণ, কাগজ কেটে, তা কবে থেকে শুরু?

‘জর্মান রূপকথা’ বইয়ের অলংকরণ থেকে।

আপনি যখন ছোটদের জন্য ছবি আঁকেন, তখন কি আলাদা করে কিছু মাথায় রাখেন?

না, আগেভাগে ভাবি না। যেরকম ইচ্ছে হয়, করি। ছোটদের আমি বোকা ভাবি না। বরং মনে করি, ছোটদের বই মানে অলংকরণে আরও মজা করা যাবে। আমি তো ছাপ নিয়েও কাজ করেছি। তারপর একটু ঠিকঠাক করে নিয়েছি। লিনো দিয়েও কাজ করেছি ‘শিশুমেলা’র জন্য।

যাঁদের কথা এতক্ষণ হল, তাঁরা প্রত্যেকেই মৃত। জীবিত অলংকরণ শিল্পীদের কথা শুনতে চাই।

দেবব্রত ঘোষ, কৃষ্ণেন্দু চাকী, দেবাশীষ দেব এবং অবশ্যই হিরণ মিত্রর নাম করব। দেবব্রত ঘোষ নিজে লেখেন বলে জানি না। তবে দেশ-বিদেশের সাহিত্য নিয়ে যথেষ্ট পড়াশোনা করেন। ওঁর কাজের মধ্যে সবসময়ই নতুনত্ব পাই। কৃষ্ণেন্দু চাকী নিজে লেখেন, অলংকরণ শিল্পী হিসেবে তাঁর নিজস্ব ছাঁদ আছে। ছোটদের কাজেও মায়া ছড়িয়ে রাখেন। ‘প্রকৃতি’ প্রকাশনা থেকে প্রবীর সেন ও কৃষ্ণেন্দু চাকী মিলে বইয়ের ভোল পাল্টে ফেলেছেন। লেটার প্রেসের ছাপাকে ফিরিয়ে এনেছেন। দেবাশীষ দেব বহু চরিত্র নিয়ে যে মজার খেলাটা খেলেন, দীর্ঘদিন ধরেই, তা শিশুদের মনে গেঁথে গিয়েছে। হিরণ মিত্র এক্কেবারে নিজের মতো। চমকে দিয়েছেন বারবার!

অনেক আড্ডা হল। তবুও ছোটদের অলংকরণের ইতিহাস ধরলে, খণ্ডিত আলোচনাই, তবু, শেষ প্রশ্ন রাখতেই হয়– আজকের তরুণ অলংকরণ শিল্পীদের কী পরামর্শ দেবেন?

পরামর্শ নয় ঠিক। অনুরোধ। বলব, কবিতা পড়তে। কবিতা না পড়লে ভিশন তৈরি হবে কী করে?

বিশেষ সহায়তা: সোমোশ্রী দাস

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved