পরস্পরের মধ্যে তাঁরা খুঁজে পেয়েছিলেন আত্মার দোসর। একটি চিঠিতে ওকাকুরার অনুযোগ– ‘দেখা যদি হল, তবে এত দেরিতে কেন হল!’ পরে আবার সান্ত্বনার সুরে, ‘তবু তো হল দেখা!’ আর তাঁর মৃত্যুর পর ডায়রির পাতায়, প্রিয়ম্বদা, অসংকোচে প্রকাশ করছেন তাঁর সমর্পণের স্বরূপ– ‘তুমি তীক্ষ্ম তরবারি দিয়ে আমার সিঁথিতে সিঁদুর দিয়েছ, আলতায় রাঙিয়েছ পা, আর লৌহবলয় পরিয়ে চিরকালীন স্বামীর দাবি নিয়ে আমার জীবনে এসেছিলে।’ (সেপ্টেম্বর ১৯১৩)।

‘Unknown stranger, why dost thou send

unceasing thoughts, innumerable, like a

swarm of rushing bees?

…

Honey

tempted delicate messengers, go back

one and all go back home. Do clever

diplomats ever waste a life on a futile

embassy?’

এ এক প্রেমের ইতিকথা। নিঃশব্দ চরণে এসে স্বপ্নের মতো যা ছুঁয়ে যায় দু’টি মানুষকে, দু’টি হৃদয় বেজে ওঠে একই তন্ত্রীতে। তবু তাতে বেসুর বাজে, সমাজ-সংসার-শিক্ষা-শালীনতার মতো অর্থহীন অথচ শক্তিশালী শব্দগুলো মনের গভীর থেকে উঠে আসে, ঝাঁপ ফেলে দেয় উদ্বেল নারীটির হৃদয়কুঠিতে।

সেই নারী, এই কবিতাটির লেখক প্রিয়ম্বদা দেবী। সে যুগে বেথুন কলেজের সংস্কৃত অনার্স নিয়ে বিএ-পাশ মেয়ে। এই কবিতাটি একটি চিঠির অংশ, তাঁর রূপমুগ্ধ, গুণমুগ্ধ ভিনদেশি মানুষটিকে, অথবা নিজেকেই নিবৃত্ত করার জন্যে ১৯১৩ সালের ৪ জুনের চিঠিতে প্রথমেই লিখছেন তিনি– ‘দয়া করে আমাকে অসম্ভবরকম নিখুঁত একজন বলে ভাববেন না। আমি একজন মানুষ মাত্র, যার নানারকম হতাশাব্যঞ্জক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যদি আমার কিছু গুণ থাকে, তেমন আমার অনেক দোষও আছে। শ্রদ্ধার ওপর আমার প্রায় কোনও দাবিই নেই।’ জানাচ্ছেন, তাঁকে শ্রদ্ধা করেন বললে তিনি লজ্জিত বোধ করেন– তিনি যে একজন নারী, এটিই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা। তারপরেই আসে সেই আশ্চর্য স্বীকারোক্তি– ‘মির্জাপুরে থাকাকালীন আমার মনে হচ্ছিল, আমার ভাবনাগুলি এক রহস্যময় উপায়ে আপনি নিয়ন্ত্রণ করছেন, আর তখন যেহেতু আমি সেটা চাইছিলাম না আমি এই কবিতাটি লিখেছিলাম।’

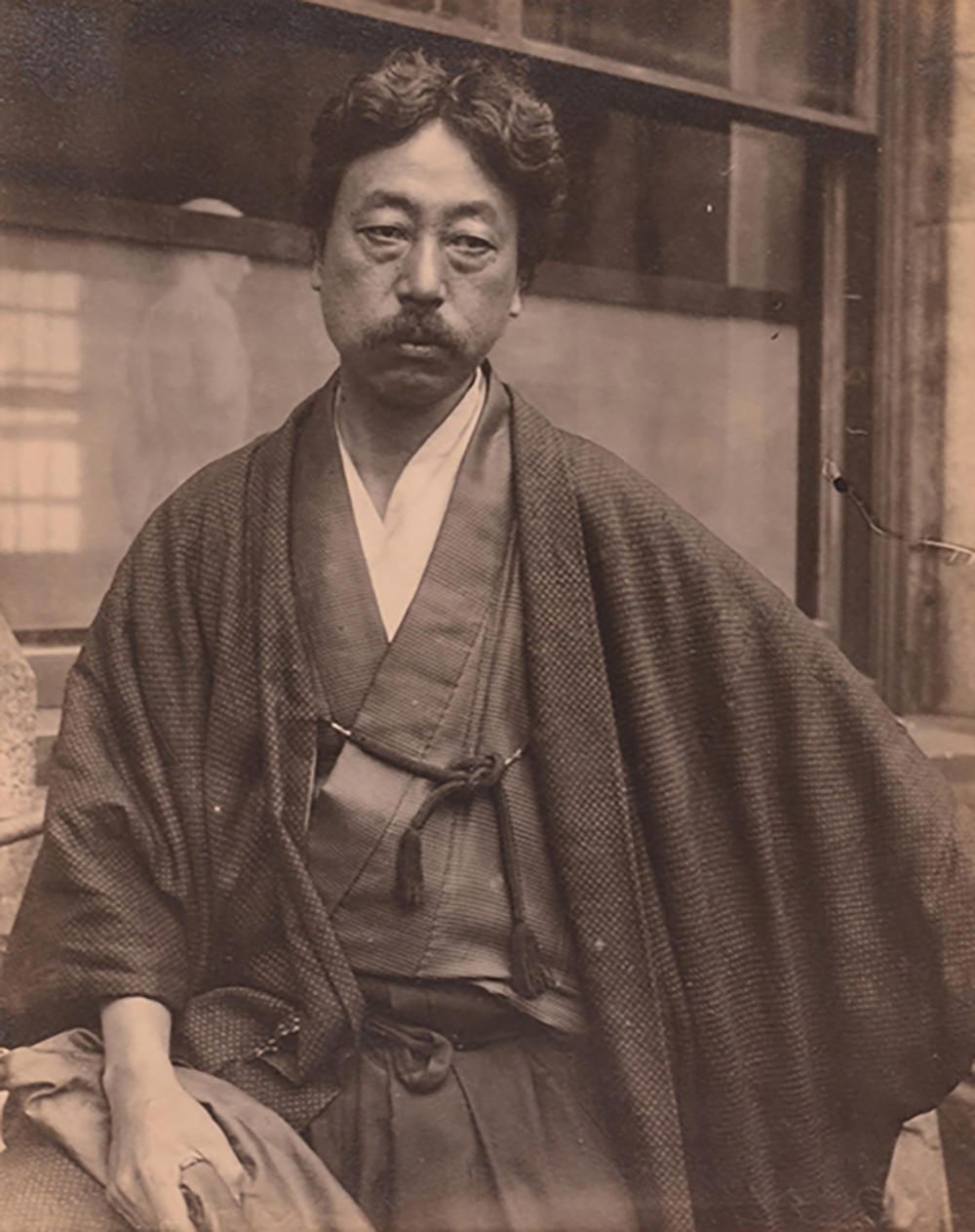

পাঠক শুনলে আশ্চর্য হবেন, এই ভাব-বিহ্বল প্রেমিকটির নাম কাকুজো ওকাকুরা! হ্যাঁ, ওকাকুরা– যাঁর ‘এশিয়া এক’ এই তত্ত্ব বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় গভীরভাবে আন্দোলিত করেছিল, যাঁর সংস্কৃতি ও শিল্পের প্রতি দায়বদ্ধতা মুগ্ধ করেছিল রবীন্দ্রনাথ থেকে বিবেকানন্দ, নিবেদিতা, অবনীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে দেশপ্রেমে উদ্বোধিত অসংখ্য মানুষকে। প্রেরণা দিয়েছিল দেশের জন্য কিছু করতে– তা মানুষের সেবার মধ্যে দিয়েই হোক, কিংবা দেশীয় ভাষায় ছবি এঁকে। এই আন্তর-প্রেরণাতেই তাঁর গ্রন্থ ‘এশিয়া ইজ ওয়ান’-এর ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন সিস্টার নিবেদিতা। শিল্পমনস্ক, আদ্যন্ত শিল্পী মানুষটি আবার ভারতবর্ষে এসেছিলেন ১৯১২ সালে। সেই বছরেই ১৫ সেপ্টেম্বর চৌধুরী গৃহে, অর্থাৎ প্রিয়ম্বদার মামাবাড়িতে এক সান্ধ্যভোজের আসরে প্রিয়ম্বদাকে প্রথম দেখেছিলেন তিনি। প্রিয়ম্বদা তখন চল্লিশোর্ধ্ব আর ওকাকুরা পঞ্চাশের দ্বারপ্রান্তে। শান্ত, শুভ্র, করুণ শঙ্খের মতো অথচ দীপ্তিময় প্রিয়ম্বদাকে দেখে মন হারিয়েছিলেন তিনি। তাঁর মনে হয়েছিল, প্রিয়ম্বদা যেন সূক্ষ্ম রেখা ও হালকা রঙে আঁকা এক জাপানি ছবির মতো। শোনা যায়, ‘শ্বেত কমল’ নামে তাঁর একটি ছবিও এঁকেছিলেন তিনি।

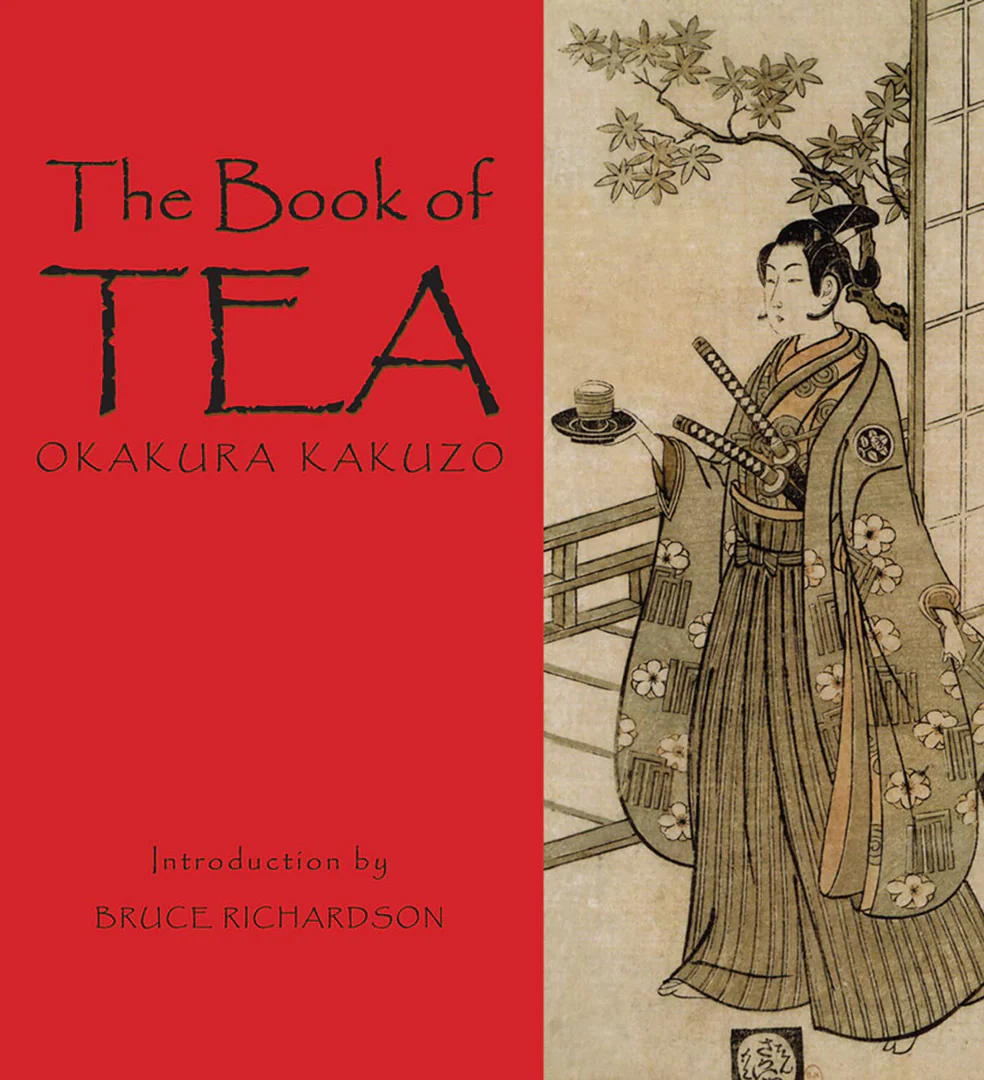

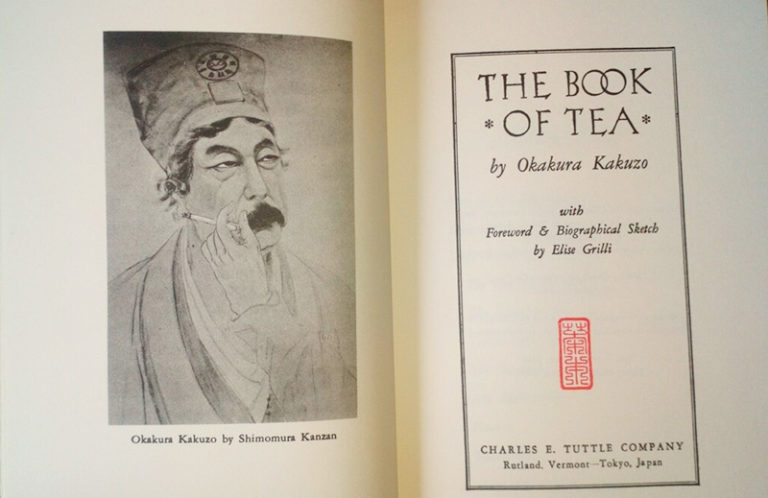

সামাজিক ও প্রাত্যহিক জীবনে সদাব্যস্ত প্রিয়ম্বদার সামাজিক বৃত্তটি নিতান্ত ছোট ছিল না। লেখালিখির সূত্রে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বহু জ্যোতিষ্কের সঙ্গেই পরিচয় ছিল তাঁর। কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ সবেতেই সচল তাঁর লেখনী। শুধু লেখালিখি নয়, দেশবিদেশের সাহিত্যে প্রিয়ম্বদার দখল ছিল প্রশ্নাতীত। অনুবাদ করেছিলেন গ্রিক কবিতা, জাপানের চা উৎসবের কাহিনি। সর্বদা নানা সমাজকল্যাণমূলক কাজে ব্যাপৃত থাকতেন। ঠাকুরবাড়িতে অবাধ গতি তাঁর– সম্পর্কে মামি ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী তাঁর বন্ধু। কেননা ঠাকুরবাড়ির দুই জামাই আশুতোষ চৌধুরী ও প্রমথ চৌধুরী তাঁর মামা। স্নিগ্ধ, শান্ত ব্যক্তিত্ব; আত্মকেন্দ্রিক নয়, অন্তর্মুখী। তাঁর বিয়ে হয়েছিল প্রখ্যাত উকিল তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। একটিমাত্র সন্তান তাঁদের, তারাকুমার। কিন্তু বিয়ের বছর তিনেকের মধ্যেই মারা যান তারাদাস। ছোট ছেলেটির বয়স তখন বছরখানেক। মাত্র ১১ বছর বয়সে তাঁর একমাত্র অবলম্বন তারাকুমারের মৃত্যু হয় কলেরা আক্রান্ত হয়ে। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে যখন বেঁচে থাকার উপকরণ খুঁজছেন, এগিয়ে এলেন রবীন্দ্রনাথ। চিঠিতে লিখলেন, ‘তুমি নিজের মধ্যে এক শক্তিকে জাগিয়ে তোল, … সত্য হও দৃঢ় হও।’

আর ছিলেন তাঁর মা প্রসন্নময়ী। তিনিও ছিলেন কবি। সেই যুগে স্বামীকে ছেড়ে ফিরে এসেছিলেন বাপের বাড়িতে। এই ব্যক্তিত্বময়ী মায়ের প্রেরণাতেই লেখালিখিতে মন দিলেন প্রিয়ম্বদা। ‘তত্ত্ববোধিনী’ পত্রিকায় কবিতা লেখা দিয়ে শুরু হল তাঁর কবিজীবন। এই ভূমিকাটুকু প্রয়োজন কেবল এই অসামান্য নারীকে বুঝে নেবার জন্য। গাছপালা-ঘেরা সুদৃশ্য ফুলের বাগান, অসংখ্য পশুদের নিয়ে তিনি রচনা করেছিলেন আপনারই আবরণ। তবে দিনান্ত বেলায় কবিতার ছন্দে অথবা ডায়রির পাতায় তাঁর বিষণ্ণতার ছায়াপাত।

‘আমার উষর তটে, গুল্ম বীথিকায়,

বায়ুর হিল্লোল নাই, পাখি নাহি গায়!

নীরবে ভাসিয়া যায় উষার রক্তিমা,

নিঃশব্দে নিবায় দীপ নিশীথ চন্দ্রিমা…’

অনুমান করা যায়– ধূমকেতুর মতো অস্থির, স্বল্পবাক মানুষটি যখন তাঁর নিঃশব্দ অথচ বাঙ্ময় আকুতি নিয়ে এই নিঃসঙ্গ মনের দরজায় আঘাত করলেন, তখন বড় ভালো লেগেছিল তাঁর। ওকাকুরার সঙ্গে দেখা হয়েছে তাঁর অনেকের মাঝে। সুরেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ এই বন্ধুটির পরিচয় বা কর্মকীর্তি অজানা ছিল না তাঁর। বিদুষী প্রিয়ম্বদা তাঁর আত্মার আশ্রয় খুঁজে পেলেন এই ভাবুক, জ্ঞানী মানুষটির সংস্পর্শ পেয়ে। মায়ের নাম দিয়ে তাঁদের ঝাউতলার বাড়িতে নিমন্ত্রণও করলেন ওকাকুরাকে। একটি একাকী গভীর হৃদয় হঠাৎ যেন খুঁজে পেল এমন এক বন্ধু– যার জন্য, হয়তো-বা অবচেতনে, অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রত্যাশার জাগর প্রদীপ জ্বালিয়ে অপেক্ষা করছিলেন তিনি। এমন কেউ, যার সঙ্গে চলে অনায়াস বৌদ্ধিক আলোচনা, যেখানে বিচারের ভয় নেই, উপদেশের ভার নেই, অথচ মুক্তির আনন্দ আছে। দূর দেশের এই মানুষটির সৌজন্যের কাছে, সরল অনুভবের কাছে আত্মসমর্পণ যেন ছিল অবধারিত। ব্যক্তিগত শোক, আর পাঁচজন বিধবার মতো জীবনযাপন না-করে, নিজের শর্তে বাঁচার জন্যে অযাচিত কটূবাক্যের বিষজ্বালার অভ্যন্তরে ঘুমিয়ে ছিল যে অন্তর্লীন প্রাণশক্তি– তা সহসাই যেন সমস্ত বাধা ঠেলে নিজেকে উজাড় করে দিতে চাইল এই নবলব্ধ বিদেশি বন্ধুটির কাছে।

এ কেমন তাড়না, যা সহসাই তাঁকে এতখানি ব্যাকুল করে তুলেছে! নোটবুকে ধরা পড়েছে তাঁর এই উদ্বেলিত হৃদয়গাথা। তীব্র দোলাচল সেখানে। মন আকুল অন্য মনের ডাকে সাড়া দিতে, কিন্তু নিজেকে তিনি মনে করিয়ে দেন– কীভাবে বছরের পর বছর ধরে অদম্য প্রচেষ্টায় তিনি নিষ্ক্রিয় করে ফেলেছেন তাঁর আবেগ অনুভূতিকে। নোটবুকের পাতায় নিজেকেই বোঝান তিনি– জীবনের অর্ধেকই তাঁর কেটেছে বৈধব্যযাপনে। আজ তিনি মধ্যবয়সী এক মহিলা। প্রাত্যহিক অভ্যাস শান্তি দেয় তাঁকে, ঘরের কোণেই তিনি স্বচ্ছন্দ। মনের ভিতরে উঁকি দিলে দেখতে পান ধূ-ধূ শুন্যতা; আর বাইরে তাকালে দেখেন সব শুকিয়ে খাক হয়ে গেছে। আজ তাঁর আর দেবার মতো কিছু নেই। অথচ জীবনের এই হেমন্তবেলায় হঠাৎ উড়ে আসা বসন্তের কোকিলের আকুল করা ডাক তাঁকে বড়ই উন্মনা করে তোলে। তাকে অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা যেন আস্তে আস্তে হারিয়ে ফেলেন তিনি। নিজেকেই প্রশ্ন করেন–

‘Why should the thoughts of a stranger, scarcely known, who came into my life, just for one twilight hour, haunt me all through the day? Does he think of me too, and with a hankering in his heart try to span the distant void and reach me by unceasing dreams?’

নিজেকে যেন চিনতে পারেন না তিনি। অথচ ভালো লাগে তাঁর; কখনও ভাবেন, এত যুক্তিবাদী রক্ষণশীল হবার কোনও দরকার নেই। সারাজীবন শীতে কেঁপে অন্ধকার হাতড়িয়ে কোনও লাভ নেই, বরং আলো আর উত্তাপের সন্ধানে ডানা পুড়িয়ে মরাই শ্রেয়! কিন্তু পারেন কই? কখনও আশ্রয় খোঁজেন ভাগ্যের অথবা ঈশ্বরের। প্রিয় মানুষটির অভিযোগের উত্তর দেন ডায়েরির পাতায়, নিজেকেও বোঝান সেই সঙ্গে–

‘You complain I am too reserved, too secretive and never show you my heart. How can I do it, when almighty and all knowing thought fit to hide it beyond our sight, that even to have a passing glimpse one must either shatter shadowing ribs or pierce through protecting breast.’

না, প্রিয়ম্বদা কখনওই চাননি তাঁর অন্তর্লীন চেতনার কন্দরে লুকোনো তীব্র ভালোবাসার আবেগের উচ্ছ্বাস এভাবে লোকচক্ষুর সামনে প্রকাশিত হবে ছাপার অক্ষরে। তাই এখানে তিনি বাঁধনহারা– যেরকম না কি সাদা কাগজের কাছে অগ্রণী আত্মসমর্পণ আমাদের অনেকেরই– একান্ত গোপন ডায়রির পাতায়। কিন্তু চিঠিপত্রে, অর্থাৎ প্রায় একবছরের কিছু কম সময় ধরে ওকাকুরাকে লেখা চিঠিগুলোতে, এই ভালো-লাগা আর ভালোবাসার প্রকাশ তুলনায় অনেক সংহত, আত্মনিয়ন্ত্রিত। বিশেষত প্রথম দিকের চিঠিগুলির গদ্য প্রকাশ করে সামান্যই– অনেক বেশি সরব সেখানে তাঁর লেখা বিভিন্ন কবিতার পঙ্ক্তিগুলি। সেগুলি তাঁর নিজের করা অনুবাদে আপন বার্তা পৌঁছে দেয়, পৌঁছে দেয় তাঁর মনের কথা– দূর দ্বীপের বাসিন্দা এক ‘ক্ষ্যাপা’ শিল্পীর কাছে। অনেক সময়ই, যেমন আগের চিঠিটিতেই, মনে হয়– তিনি যেন তাঁর পাগল প্রেমিককে ভুলিয়ে রাখতে চাইছেন অনেকটা ছেলেমানুষি আবদার মেনে না-নেওয়ার ভঙ্গিতে।

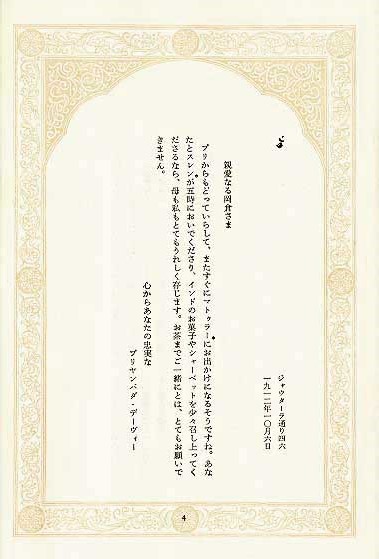

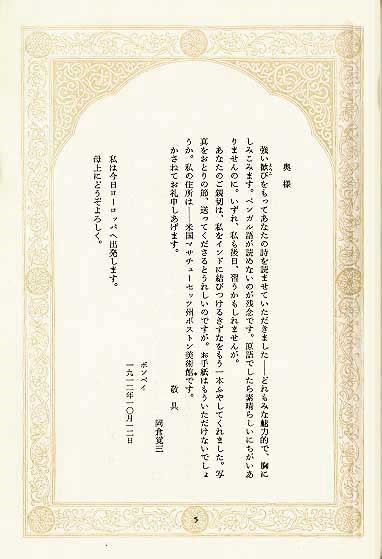

ওকাকুরা শিল্পী, কবি। ওকাকুরা রোমান্টিক। তাঁদের সমাজে এ ধরনের সম্পর্ক প্রকাশ্যে আনার কোনও বাধা নেই। প্রিয়ম্বদার মধ্যে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন সেই আদর্শ নারীকে– যে প্রেমিকা, সচিব ও সখী। তাঁর বৈদগ্ধ্য মুগ্ধ করেছিল তাঁকে। তাঁর কাছে, প্রিয়ম্বদা যেন ছিলেন জাপানি জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত জুড়ে থাকা একগুচ্ছ জেড পুষ্প– শুভ্র, শোভন; যার সুগন্ধে তিনি অমরত্ব লাভ করবেন। সেবার কলকাতায় তিনি মাত্র কয়েকমাসই ছিলেন। ১২ অক্টোবর, ১৯১২ তারিখে লেখা চিঠি থেকে জানা যায়, তিনি চলেছেন বোস্টনে। তখনও নিশ্চিত নন, তাঁদের এই পত্রালাপ দীর্ঘায়িত হবে কি না। ১৫ তারিখের চিঠিতেও লিখছেন–

‘…it is a longing for the Jade flower– the ambrosia of the Taoists. Is it never to be satisfied or is the beauty of a longing because of its never being fulfilled?’

স্বাক্ষর করার পর আবার যোগ করছেন– ‘May I hear from you again?’ একই চিঠিতে প্রথমে জাপানি লিপি, পরে ইংরেজিতে লিখছেন জেড পুষ্পের কবিতা। নোটবই থেকে জানা যাবে– জাপানের ভাষা শিখছেন প্রিয়ম্বদাও; জাপানি ভাষার অক্ষরগুলিকে তাঁর মনে হচ্ছে উড়ন্ত মৌমাছিদের মতো। কোথায় যেন মিলে যাচ্ছে মৌমাছি আর প্রস্ফুটিত জেড ফুলের ছবি। প্রিয়ম্বদা যে দ্রুত আয়ত্ব করছিলেন এই ভাষা, তাও জানা যায় ওকাকুরার লেখা চিঠিতে। যেখানে তিনি ভালোবাসার নারীটিকে মনের কথা লিখতে চাইছেন তাঁর মাতৃভাষায়। কিন্তু বাংলাও শিখতে চাইছেন, ব্যাকরণ বই চাইছেন প্রিয়ম্বদার কাছে। সে বই পৌঁছল, কিন্তু বাংলা শেখার আগেই অকাল সমাপ্তি হল সেই ইচ্ছার।

সে কথা থাক। আবার পড়া যাক চিঠিগুলোকেই। কথার ফাঁকে বুনে দেওয়া ভালোবাসার নকশাগুলো চিনে নেওয়া যাক সম্বোধন থেকেই। ওকাকুরা শুরুর দিকে সম্বোধন করতেন ‘Dear lady’ অথবা ‘My dear lady’ বলে। ক্রমশ ভাষা পালটে গেছে, সম্বোধনে অনুরাগের রং লেগেছে, গভীরতর হয়েছে ব্যঞ্জনা– ‘My dear one of the Nameless Name’, ‘My dear moon in the Water’, ‘Dear One of the Myriad Names’, ‘My Jewel Voiced’, ‘Dear Jewel of the Lotus’ ইত্যাদি। এই সময় থেকেই নিজের পুরো নাম লেখার বদলে চিঠির শেষে লিখছেন শুধুই ‘কাকুজো’। সম্বোধন বদলেছে প্রিয়াংবদারও– ‘Dear Mr Okakura’ বদলে গেছে ‘Dear San’-এ; তারপর আবার আবেগে লাগাম টেনে, তাঁকে আপাত বন্ধুত্বের দূরত্বে ঠেলে সম্বোধন করেছেন ‘Dear Friend’।

অথচ ক্রমশ মনের দিক থেকে কাছাকাছি আসছেন তাঁরা। রাতের অন্ধকারে জানলার ধারে বসে প্রিয়ম্বদা উপলব্ধি করছেন, ‘…enveloped in the darkness, shall invite the moonlight to bring me messages from the far off and reveal to me visions that the glare and the noise of the days keep away.’ দেহের সীমানা ছাড়িয়ে তিনি পৌঁছে যাচ্ছেন এক দেহাতীত আত্মিক চেতনায়, যেখানে প্রেমাস্পদের সঙ্গে তাঁর কোনও দূরত্ব নেই, কোনও বিচ্ছেদ নেই– ‘no separation, no parting’। তুলনায় ওকাকুরা অনেক বেশি সোচ্চার তাঁর প্রেমের ব্যাপারে– ‘…I long to hide my head in the folds of a gentle saintly personage and cry cry cry. I want to be petted cuddled…’

প্রথম চিঠি থেকেই পরস্পরকে কবিতা পাঠাতেন তাঁরা। প্রায় প্রতি চিঠিতেই প্রিয়ম্বদা তাঁর একাধিক কবিতা ইংরেজিতে অনুবাদ করে পাঠাতেন। ওকাকুরা পাঠাতেন একটি বা দু’টি কবিতা। মজার কথা, এই সমস্ত চিঠি এবং ডায়রি প্রিয়াংবদা লিখেছিলেন ইংরেজিতে; কিন্তু আবেগের প্রকাশ যেখানে হয়, সেই কবিতা তিনি লিখেছেন মাতৃভাষায়। তবে কি বিদেশি ভাষায় তিনি অধিক স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজের দুর্বলতাকে প্রকাশ করতে পারতেন? সে কি প্রাত্যহিক ব্যবহারের থেকে ইংরেজি ভাষার দূরত্বের কারণে? নিঃসন্দেহে তিনি বিদুষী ছিলেন– দুই ভাষাতেই তাঁর অবাধ গতায়াত। ওকাকুরার কয়েকটি কবিতার ইংরেজি অনুবাদও করেছিলেন প্রিয়ম্বদা। ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় সেগুলি ছাপাও হয়েছিল। ওকাকুরার বিখ্যাত বই ‘বুক অফ টি’-র প্রথম ও ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ বাংলায় অনুবাদ করেন ‘চা গ্রন্থ’ নাম দিয়ে।

১৯১২ সালে ভারতবর্ষ থেকে আমেরিকার বোস্টন মিউজিয়ামে যোগ দেন ওকাকুরা। সেখানে থাকাকালীন, জাপানের প্রচলিত একটি লোককথা নিয়ে অপেরা লেখেন তিনি। সেই অপেরাটির বঙ্গানুবাদের জন্য পাঠিয়েছিলেন প্রিয়ম্বদাকে। এই গীতিনাট্যের প্রধান চরিত্র একটি শিয়াল। এক ব্যক্তির অনুপস্থিত স্ত্রী-র রূপ ধরে এই শিয়ালটি তার সঙ্গে বসবাস করতে থাকে, কিন্তু যথাসময়ে স্ত্রী উপস্থিত হলে তাকে দুঃখিত চিত্তে বিদায় নিতে হয়। মোটামুটি এই হল কাহিনির প্রতিপাদ্য। এসময় প্রিয়াংবদাকে লেখা চিঠিতে বারেবারেই ফিরে আসে এই অপেরার প্রসঙ্গটি। অপেরাটির ইংরেজি অনুবাদে তাঁর একটি কবিতাও ব্যবহার করেছিলেন ওকাকুরা। ওকাকুরা খানিক চিন্তিত ছিলেন, ‘কোলহা’ নামটি বাংলা ভাষায় কেমন শোনাবে! একটি চিঠিতে প্রিয়ম্বদাকে জানিয়েছিলেন সেই সংশয়ের কথা। উত্তরে প্রিয়ম্বদা লিখেছিলেন, ‘শুক্লা রাখলে কেমন হয়? শুক্লার অর্থ শ্বেতশুভ্র।’

পাঠক, মনে করে দেখুন, ওকাকুরার কাছে প্রিয়ম্বদা ছিলেন শ্বেতশুভ্র, জেড পুষ্প! সেই মূর্তিই তাঁর মনের মধ্যে খোদিত হয়ে গিয়েছিল, চিরকালের জন্য। শ্বেতশুভ্র বিষাদপ্রতিমা– প্রিয়ম্বদার অন্তর্লীন বিষাদের ছায়া যেন খেলা করে দুঃখিনী কোলহার চরিত্রে। প্রিয়ম্বদাও লিখেছিলেন একটি গল্প, এক জাপানি গেইশা-কে নিয়ে। ‘মানসী’ পত্রিকার শ্রাবণ, ১৩২১ সংখ্যায় ‘রেনুকা’ নামে এই ছোটগল্পটি প্রকাশিত হয়। মনে রাখতে হবে, সেটি ইংরেজি ১৯১৪ সাল, অর্থাৎ ওকাকুরার মৃত্যুর পরের বছর। তাই বোধহয় গল্পটিতে এসে পড়েছে জাপানি জীবনের নানা অনুষঙ্গ। প্রেমিকের সামাজিক সম্মানের কথা ভেবেই গেইসা বেছে নেয় একক জীবন। সেই ব্যাথাতুর ম্লানিমার ছোঁয়া ফুটে ওঠে প্রিয়ম্বদার আপন হৃদয়-বেদনার অনুরণনে– ‘এখন তিনি সদাই নির্বাক, অন্তরে কত কথারই উদয়বাসনা হয়, কখনও তিনি তাহা প্রকাশ করেন না’। ওকাকুরার সৌজন্যে প্রিয়ম্বদা পরিচিত হয়েছিলেন জাপানের শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও লোকজীবনের সঙ্গে। আর সেই স্মৃতি দিয়ে যেন, যেখানে হল না খেলা– সেই খেলাঘরের ছবি এঁকেছিলেন এই গল্পটিতে।

মানুষের জীবন-আকাশে সূক্ষ্মতন্তুতে বোনা হয় যে সমস্ত কাহিনি, অনেক সময়ই তার পরিণতি হয় অপ্রত্যাশিত। ৭ আগস্ট ১৯১৩। ওকাকুরাকে শেষবারের মতো চিঠি লিখছেন প্রিয়ম্বদা। অনেক অভিমান, আবার সেই অভিমান প্রকাশের জন্য কুণ্ঠা, ওকাকুরার ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য উদ্বেগ– সমস্ত ফুটে উঠেছে সেই চিঠির ছত্রে ছত্রে। তাঁর ধারণার বাইরে ছিল ওকাকুরার অসুস্থতার তীব্রতা। সম্ভবত ওকাকুরা নিজেও অনুমান করেছিলেন তাঁর শেষের দিনটি সমাগত। কিন্তু বিশ্বাস করতে পারেননি, প্রিয়ম্বদা তাঁকে অনুযোগ করছেন, তাঁর ওপর অভিমান করছেন– এই সুখস্বপ্নে বিভোর হয়েই চিরবিদায় নিতে হবে তাঁকে। অনুমান করেছিলেন, কারণ আগের একটি চিঠিতে নিজের শেষ ইচ্ছা জানিয়েছিলেন তিনি। বলেছিলেন মৃত্যুর কথাও। সেই কবিতাটি প্রিয়াংবদা অনুবাদও করেন। কী অভিমান আর আর্তি সেই কবিতায়–

‘When I am dead,

Beat no cymbals, no banners display

Deep in the pine leaves on a lonely shore,

Bury me quietly– her poems on my breast’

তবু ২১ আগস্টে লেখা চিঠিতে তিনি জানাচ্ছেন– ভয়ানক আনন্দে আছেন। যে মেঘগুলো তাঁর ঘরে ঢুকে তাঁর বালিশের চারধারে ঘুরপাক খাচ্ছে, তাদের দেখে আনন্দে হাসছেন তিনি! তাঁর মনে হচ্ছে, প্রিয়ম্বদাও যদি থাকতেন সেখানে… পরক্ষণেই মত পালটে লিখছেন, ‘এইরকম অসুস্থ অবস্থায় আমাকে তুমি দেখো, এ আমি চাই না।’ শেষ লাইনে ঠাট্টার সুরে বলছেন, ‘এইমাত্র এল তোমার চিঠিটা। তোমার সঙ্গে লড়াই করার কোনও ক্ষমতা এখন আমার নেই, যদিও তোমার এমন ইচ্ছে হচ্ছে দেখে আমি খুশি।’

পরস্পরের মধ্যে তাঁরা খুঁজে পেয়েছিলেন আত্মার দোসর। একটি চিঠিতে ওকাকুরার অনুযোগ– ‘দেখা যদি হল, তবে এত দেরিতে কেন হল!’ পরে আবার সান্ত্বনার সুরে, ‘তবু তো হল দেখা!’ আর তাঁর মৃত্যুর পর ডায়রির পাতায়, প্রিয়ম্বদা, অসংকোচে প্রকাশ করছেন তাঁর সমর্পণের স্বরূপ– ‘তুমি তীক্ষ্ম তরবারি দিয়ে আমার সিঁথিতে সিঁদুর দিয়েছ, আলতায় রাঙিয়েছ পা, আর লৌহবলয় পরিয়ে চিরকালীন স্বামীর দাবি নিয়ে আমার জীবনে এসেছিলে।’ (সেপ্টেম্বর ১৯১৩)।

এর আগে, ১১ সেপ্টেম্বর, লিখেছিলেন– ‘মাত্রই কি একবছর আগে দেখা হয়েছিল আমাদের– নাকি কয়েক যুগান্ত আগে? কোন কর্মফল আমাদের এত দীর্ঘ সময় আলাদা করে রেখেছে, আর কী যে আমাদের আবার মিলিয়ে দেবে?’ এই হাহাকারের প্রেক্ষিতে কেন যেন মনে পড়ে হরিপ্রভা তাকেদা-র কথা। জাপানি স্বামীর সঙ্গে বাংলাদেশের সেই মেয়েটি শ্বশুরবাড়ি বেড়াতে গেল, সে-ও তো সেই ১৯১২-তেই। আশ্চর্য সমাপতন। যেন আলোছায়ার খেলা।

আর প্রিয়ম্বদা? কয়েক দিনের দুঃখের ঢেউ সামলে আবার সংহত করে নিয়েছেন আবেগ। কর্মযজ্ঞে সঁপে দিয়েছেন নিজেকে। যোগ দিয়েছেন বেথুন স্কুলে, অবৈতনিক শিক্ষিকা হিসেবে। পরবর্তীতে ভার নিয়েছেন কৃষ্ণভাবিনী দাসী প্রতিষ্ঠিত ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল নামক নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের, বিধবা শিল্পাশ্রমের, অবশেষে গোবিন্দকুমার হোম নামক প্রতিষ্ঠানের। প্রতিটি কাজই শ্রমসাপেক্ষ ও দায়িত্বপূর্ণ। কিন্তু এভাবেই ‘জীবনের বৃহৎ সুখের স্মৃতি’ পাথেয় করে কাটিয়ে দিয়েছেন বাকি জীবনটা। ওকাকুরার মৃত্যুর পর আরও ২০ বছর বেঁচে ছিলেন। ওকাকুরা যাকে ‘সার্থকনামা’ বলেছিলেন, সেই মিষ্টভাষিণীর গভীর চোখের আড়ালে পাওয়ার আনন্দ এবং হারানোর দুঃখ ঢাকা পড়ে গিয়েছিল চিরকালের মতো। সেই চোখ, যা না কি ধূসর ছিল বলে তাঁর দাদা তাঁকে বলেছিলেন– এ ধরনের চোখে কোনও গভীরতা থাকে না। সেই চোখের গভীরতা অনুমান করতে পেরেছিলেন ওকাকুরা। সেই চোখে হারিয়ে ফেলেছিলেন নিজেকে, হারিয়ে ফেলেছিলেন ব্যক্তিত্বের সুঘ্রাণে।

এর অনেক বছর পর ‘বিচিত্রা’ পত্রিকায় প্রকাশিত ‘মনের দিনেক কথা’ প্রবন্ধে প্রিয়ম্বদা লিখেছিলেন– ‘নারী জীবনে শুধু একটি বারই এম্নি করে তার মনোভব কোন পুরুষকে ভালোবাসে, সে ভালোবাসা তার পক্ষে নবজন্ম লাভ, কিম্বা তার অতীত অস্তিত্বের মৃত্যু’। এ যে তাঁর নিজের জীবনের উপলব্ধি, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু সেই অনুভব বড্ড গোপন, বড্ড একান্ত, নিবিড় গভীর অতল অন্ধকারে, নৈঃশব্দের আঁচলে চিরকালের মতো বাঁধা।

সেপ্টেম্বর, ১৯১৩: ওকাকুরার মৃত্যুর ২১ দিন পর ডায়রিতে লিখেছিলেন– ‘Ever and anon I seek the sanctuary of solitude and beyond the ken of prying eyes, I offer to thee my tears in sacred secrecy.’ আর ২১ জুন ১৯১৫ বরিশালে বসে লিখেছিলেন নোটবইয়ের শেষ লাইনটা– ‘নৈঃশব্দের উঠোনে একলা দাঁড়িয়ে আমি!’ কর্মপ্রবাহে সদাব্যস্ত প্রিয়ম্বদার এই অন্তঃপুরটুকুর সন্ধান পাননি কেউ, আমৃত্যু। কেবল চিঠি আর নোটবইয়ের পাতায় রয়ে গেছে আঁচল-ঢাকা, ঝিনুকের মধ্যে লুকোনো সেই এক ফোঁটা অশ্রুবিন্দুটি।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved