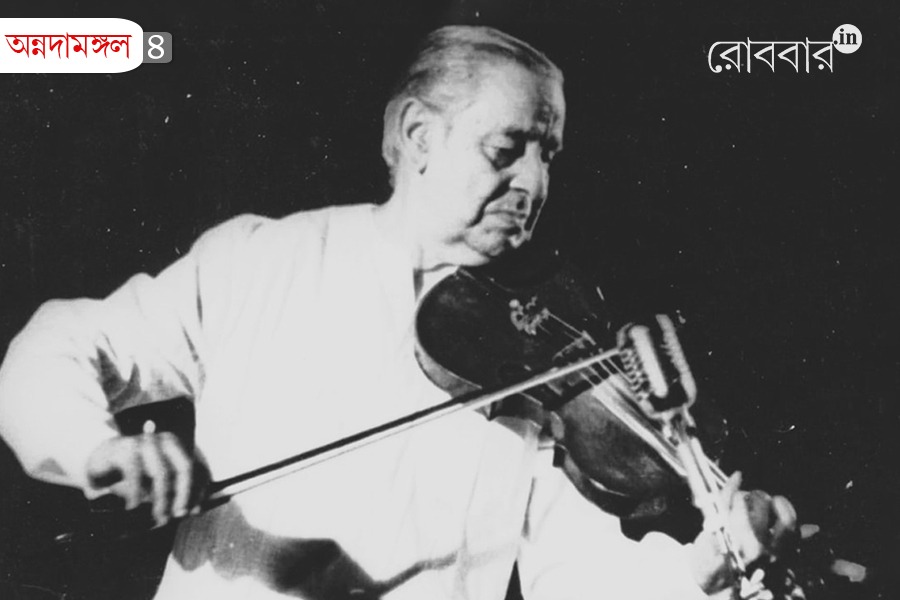

উত্তরে রাজা মণীন্দ্র রোডের ধারেই একটা বিশাল লাল-রঙের বাড়ি– ঠিক ব্রিটিশ আমলের বাড়ি যেমন ছিল, সেইরকম; আর তারই পশ্চিমদিকের দোতলার ফ্ল্যাটে থাকতেন অন্নদা মুন্সী। আমাদের ফ্ল্যাট থেকে ওঁদের বাড়িটা স্পষ্টই দেখা যেত। সামনেই দীর্ঘ একটা বারান্দায় প্রায়ই দেখা যেত শিল্পীকে; কখনও হেলানো চেয়ারে বসে থাকতেন, মগ্ন হয়ে, কী ভাবতেন কে জানে! কখনও বা বেহালা বাজিয়ে ঘুরতেন আপন মনে। পায়চারি করতেন বারান্দায়– তার আবছা সুর ভেসে আসত। শুনতাম, কিন্তু বুঝতাম না কিছুই।

কোনও সুর যদি মনে একবার দাগ কেটে বসে যায়, তবে তা আর ভোলা যায় না। এমনই একটা সুর শুনেছিলাম বহুকাল আগে। কতকাল আগে, তার হিসেব দিতে পারব না, আজ থেকে অন্তত ৭০ বছর আগে, মনে হয় ১৯৫০ সালের কাছাকাছি কোনও এক সময়ে, আমার বয়স তখন বড়জোর পাঁচ কি ছয়।

আমরা তখন সদ্য উঠে এসেছি পাইকপাড়ায় গোয়েঙ্কা গার্ডেনসের দোতলার একটি ফ্ল্যাটে। সে এক মনোরম অভিজ্ঞতা। পশ্চিমে গোয়েঙ্কা গার্ডেনস, পাম গাছের সারি দিয়ে ঘেরা একটা দিঘির মতো বিশাল পুকুর, আরও অজস্র গাছের বাগান তখন প্রায় জঙ্গলের মতো হয়ে উঠেছে। পুবে ঝাউগাছ ভরা শান্ত বিস্তৃত এক মাঠে শনশন করে হাওয়া দিচ্ছে সারাদিন, আর উত্তরে রাজা মণীন্দ্র রোডের ধারেই একটা বিশাল লাল-রঙের বাড়ি– ঠিক ব্রিটিশ আমলের বাড়ি যেমন ছিল, সেইরকম; আর তারই পশ্চিমদিকের দোতলার ফ্ল্যাটে থাকতেন অন্নদা মুন্সী। আমাদের ফ্ল্যাট থেকে ওঁদের বাড়িটা স্পষ্টই দেখা যেত। সামনেই দীর্ঘ একটা বারান্দায় প্রায়ই দেখা যেত শিল্পীকে; কখনও হেলানো চেয়ারে বসে থাকতেন, মগ্ন হয়ে, কী ভাবতেন কে জানে! কখনও বা বেহালা বাজিয়ে ঘুরতেন আপন মনে। পায়চারি করতেন বারান্দায়– তার আবছা সুর ভেসে আসত। শুনতাম, কিন্তু বুঝতাম না কিছুই।

অন্নদাবাবু আমাদের বাড়িতেও এসেছিলেন, মনে পড়ে। আমার বাবার সঙ্গে একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। অন্নদা মুন্সীর বোন সন্ধ্যাদি প্রায়ই আসতেন আমাদের বাড়ি। আসতেন গীতাদি। গীতাদি ওই বাড়িতেই থাকতেন ওঁদের ওপরের ফ্ল্যাটে। সন্ধ্যাদি ছিলেন শান্ত, মিতবাক। কিন্তু তাঁর ঠোঁটে একটা মৃদু হাসির আভা লেগে থাকত সবসময়। আর গীতাদি অট্টহাস্য। এঁরা ছিলেন আমার মায়ের বন্ধু।

আমাদের বাড়িতে বাবা-মা, আমরা চার ভাইবোন এবং আরও দু’জন। সাতুবালা দাসী এবং শেখর। সাতুবালা যে কবে এসেছিল মনে নেই, শেখর এসেছিল তার কিছু পরেই।

সে যাই হোক, একদিন, কী কারণে জানি না, সন্ধ্যাদির আমন্ত্রণেই সম্ভবত, সন্ধের পর সাতুবালার সঙ্গে ওঁদের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হলাম। সমস্ত ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ দিতে পারব না; সব তো মনে নেই! তবে যতদূর মনে পড়ে, সিঁড়ি দিয়ে উঠেই ডানদিকে একটা দীর্ঘ বারান্দার এ-প্রান্তে একটা ঘরে বসে পিয়ানো বাজাচ্ছিলেন– মনে হল সদ্যস্নাত, সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি পরিহিত এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক। মাথায় প্রায় কাঁধ পর্যন্ত যত্নে পাট করা কাঁচাপাকা চুল। অন্নদা মুন্সী– চিনতে অসুবিধা হয়নি একটুও। তাঁর সুর বুঝিনি, বোঝার বয়সও সেটা ছিল না, কিন্তু তবু সুরটা মনে গেঁথে গিয়েছিল।

আরও অনেক পরে ওই সুরটা শুনেছিলাম গ্রামোফোন রেকর্ডে। রেকর্ডটি ছিল পিয়ানোয় বেঠোফোনের মুনলাইট্ সোনাটা। পিয়ানো-বাদক আর্তুল স্নাবেন (Artul Schnabel), একজন অস্ট্রিয়ান শিল্পী।

অন্নদা মুন্সীর স্মৃতি আমার কাছে ওই রকমই দূরের, স্নিগ্ধ মুনলাইট সোনাটার মতো। তখন শুধু শুনেছিলাম, তিনি অনেক বড় শিল্পী। ছবি আঁকিয়ে। তাঁর বাড়িতে গিয়ে তার প্রমাণ পেয়েছিলাম। অজস্র ছবি আর ছবি আঁকার সরঞ্জামের সমাবেশে অবাক হয়েছিলাম। তখন ছবির কী-ই বা বুঝি! এখনও যে বিশেষ বুঝি তা নয়, তবু অন্তত মুগ্ধ হতে পারি। অন্তত তখনকার শিল্পীদের ছবি দেখে, মনে হয়, মুগ্ধ হওয়াটা সহজ ছিল। অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু প্রমুখ তৎকালীন বহু শিল্পী সম্পর্কেই কথাটা সহজেই অনুধাবন করা যায়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে ততটা সহজে নয়। আর ওই যে সহজ আর কঠিনের মাঝামাঝি কোনও এক সূক্ষ্ম সীমারেখা অতিক্রম করলেই সেটা হয়ে ওঠে আধুনিক– যা আমাদের দেখা বাস্তবের প্রতিচ্ছবি তো নয়ই, বরং তার থেকে অনেক দূরে অন্য কোনও জগতের আভাস দেয়– যার প্রধান বৈশিষ্ট্য সম্ভবত তার অন্তর্নিহিত রহস্যময়তা– সে হিসাবে রবীন্দ্রনাথের ছবি ছিল আশ্চর্য রকমের আধুনিক, গগনেন্দ্রনাথ ছিলেন তৎকালীন হয়েও রহস্যময় আর সেখানেই তাঁরও রহস্যময়তা।

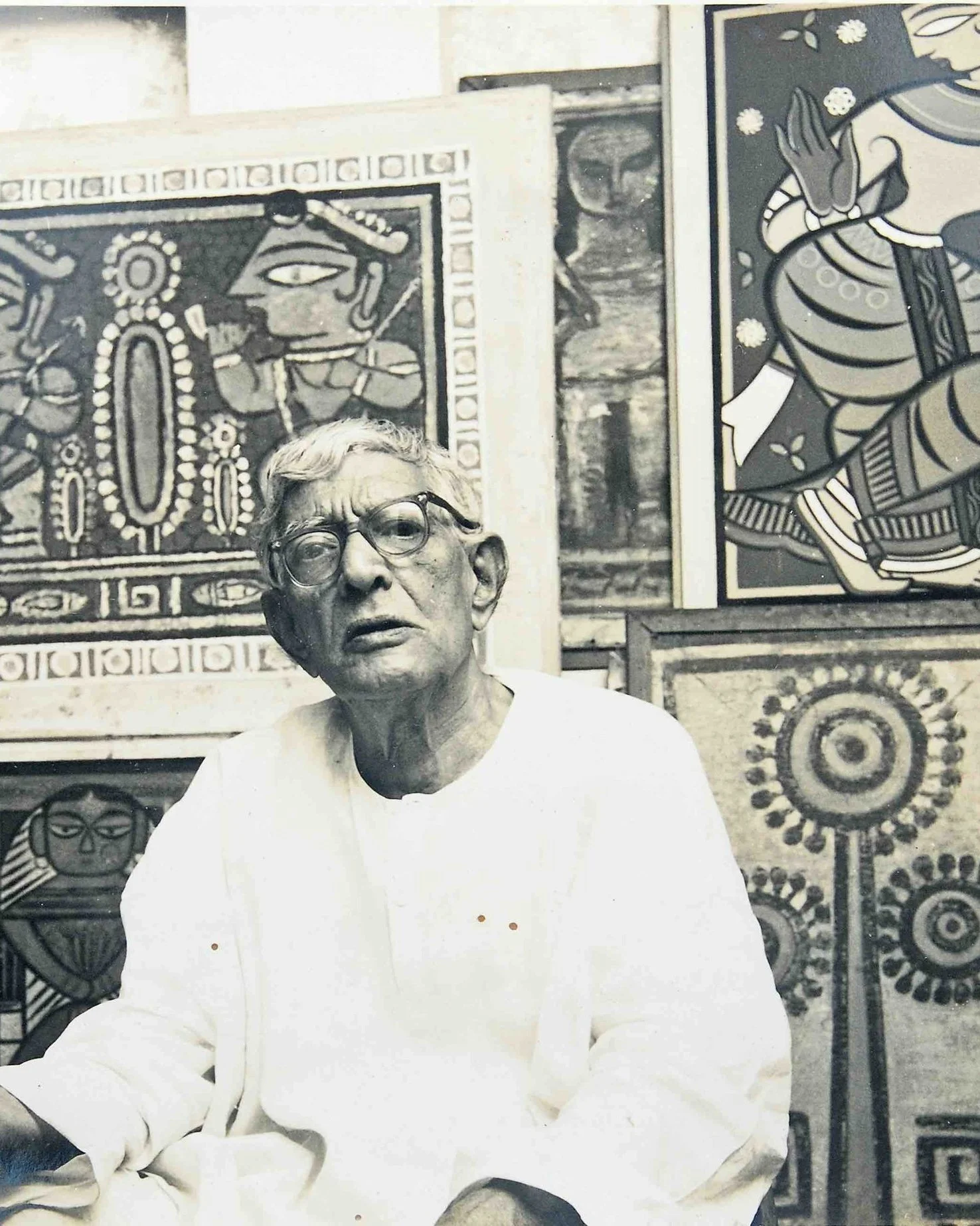

কিন্তু আরও দু’জন শিল্পীর কথা বলব। আশ্চর্য! শৈশবের দিনগুলিতে আমি এই দুই মহান শিল্পীকেই খুব কাছ থেকে দেখেছি। একজনের কথা তো আগেই বলেছি। অন্যজন যামিনী রায়। বাগবাজারে আনন্দ চ্যাটার্জী লেনে পাশাপাশি দুটো বাড়িতে আমরা থাকতাম। সেটা ১৯৫০ সাল হবে। আমার মাতামহ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তখন ওখানে থাকতেন। আমাদের বাড়ির দোতলার বারান্দা থেকে প্রায়ই দেখতাম এক মাথা সাদা চুল, সৌম্যকান্তি শিল্পীকে।

সে যাই হোক, যামিনী রায় ও অন্নদা মুন্সীর ছবির মধ্যে একটা জায়গায় মস্ত বড় একটা মিল– যা আমার মতো সাধারণ মানুষকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে, তা হল তাদের অন্তর্নিহিত সারল্য; এবং এই সারল্যের উৎস হল স্বাদেশিকতা, সবিশেষ রূপে বাংলা। তবে তাঁর প্রতিভার মতো, তাঁর ছবিরও বহু মুখ এবং সেই কারণেই তাকে অতিসরলীকৃত কোনও তত্ত্বের খাঁচায় বন্দী করা অসম্ভব। চিত্রকর হিসেবে তাঁকে মূলত ভারতীয় কমার্শিয়াল আর্টের প্রথম এবং পুরোধাপুরুষ রূপে চিহ্নিত করা হলেও, আধুনিক বিমূর্ত চিত্রকলায় তাঁর কৃতিত্ব আমাদের বিস্মিত করে।

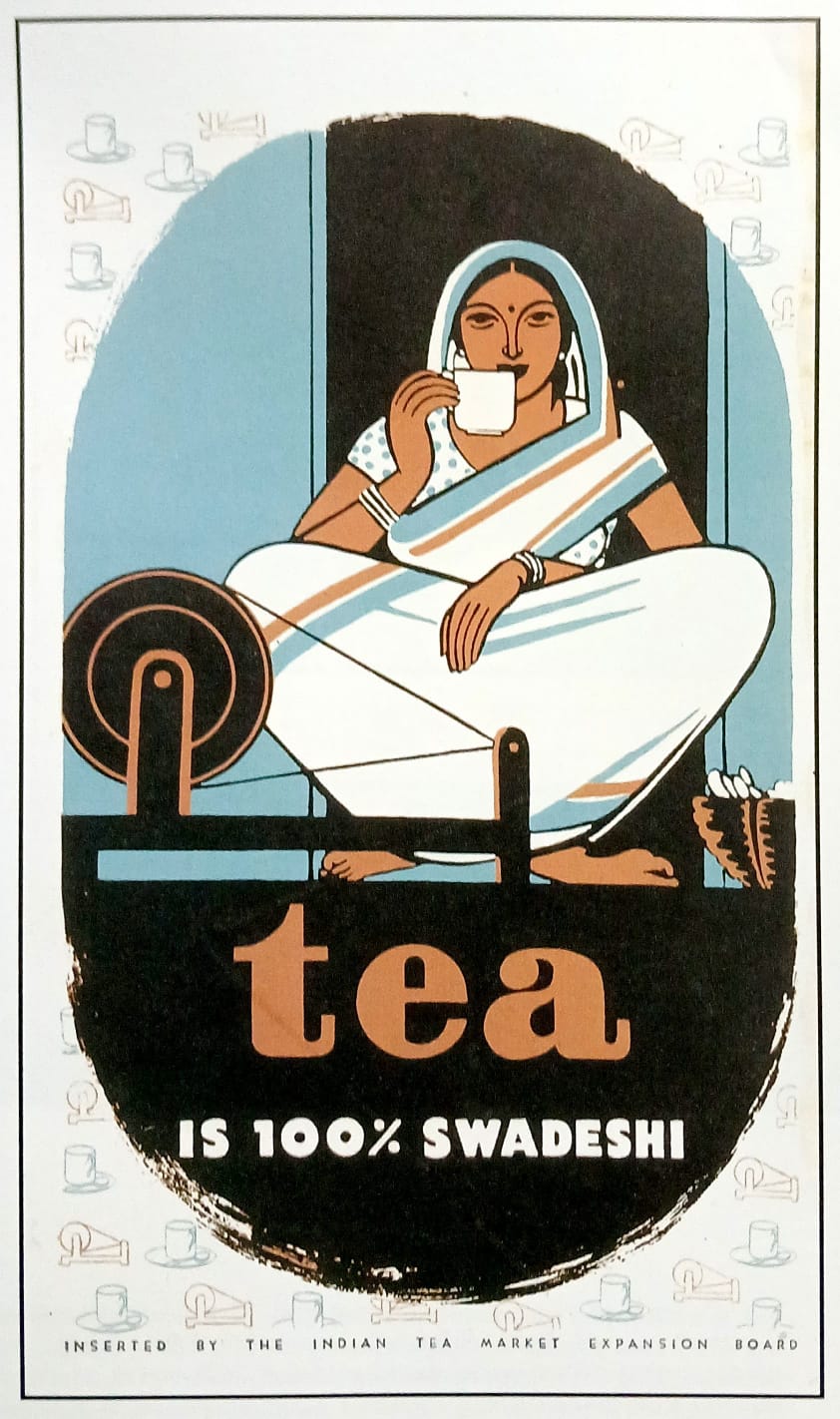

ছবির আমি তেমন সমঝদার নই। তবু যতদূর জানি, তিনি ছিলেন ভারতীয় বাণিজ্যিক শিল্পকলার প্রাণপুরুষ, আদিপুরুষও অবশ্যই। শুধু তাই নয়, ভারতীয় পণ্যের বিজ্ঞাপনে তখনও ব্রিটিশ প্রাধান্য এবং সেই আমলেই তিনি বাণিজ্যিক শিল্পে স্বাদেশিকতার প্রবর্তন করলেন। সাহেবী প্রাধান্য মুছে দিয়ে ভারতীয় প্রাধান্যকেই প্রতিষ্ঠা করলেন। তাঁর আঁকা বিজ্ঞাপনের পোস্টারগুলির মধ্যে অনেকগুলি আজও শিল্পমূল্যের কারণেই আমাদের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। সবচেয়ে বিখ্যাত যেগুলি, তার মধ্যে প্রথমটি প্রকাশিত হয় ১৯৪৭ সালে, অর্থাৎ ভারতের স্বাধীনতার বছরে। বিজ্ঞাপনের ছবিতে দেখা যাচ্ছে নীল আর খয়েরি ডুরে পাড় এক ভারতীয় বধূ, তাঁর হাতে ধরা একটি চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছেন, সামনে একটি চরকা আর তাঁর নিচের দিকে কালো পটভূমিকায় লেখা আছে,

tea

IS 100% SWADESHI

কিন্তু এখানে যা সংযোজন করা একান্তই আবশ্যক– ‘IS 100% SWADESHI’ বাক্যাংশটি রিভার্সে, অর্থাৎ সাদা রঙে লেখা, কিন্তু ‘tea’ শব্দটির রং চায়ের মতো অবিকল, গাঢ় খয়েরি। চরকা-কাটা যে ভারতীয় রমণী চা পান করছেন, তার গায়ের রঙও অবিকল তাই! তাঁর শাড়ির ডুরে পাড়ে যে দু’টি রং, তার একটিও তাই।

বিজ্ঞাপনদাতা– ITMBE। অনুসন্ধান করে জানা গেল, এই সংক্ষেপণের পুরো নাম ‘INDIAN TEA MARKET EXPANSION BOARD’। এটি ছিল সরকারি সংস্থা এবং এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯০৩ সালে। তখন এর নাম ছিল Indian Tea Cese Committee। পরবর্তীকালে এটিই ITMEB নামে পরিচিত হয়, উদ্দেশ্য– স্বদেশি চায়ের উৎকৃষ্টতা সম্পর্কে দেশবাসীকে এবং সেইসঙ্গে সারা পৃথিবীর চা-পিপাসুদের কাছে বার্তা পৌঁছে দেওয়া। যাই হোক, ভারতীয় হিসেবে সেই সংস্থার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি যে, এই কাজটা তাঁরা করিয়েছিলেন অন্নদা মুন্সীকে দিয়ে, আর এইভাবেই তিনি ভারতীয় বাণিজ্যিক চিত্রশিল্পের অগ্রদূত হয়ে ওঠেন।

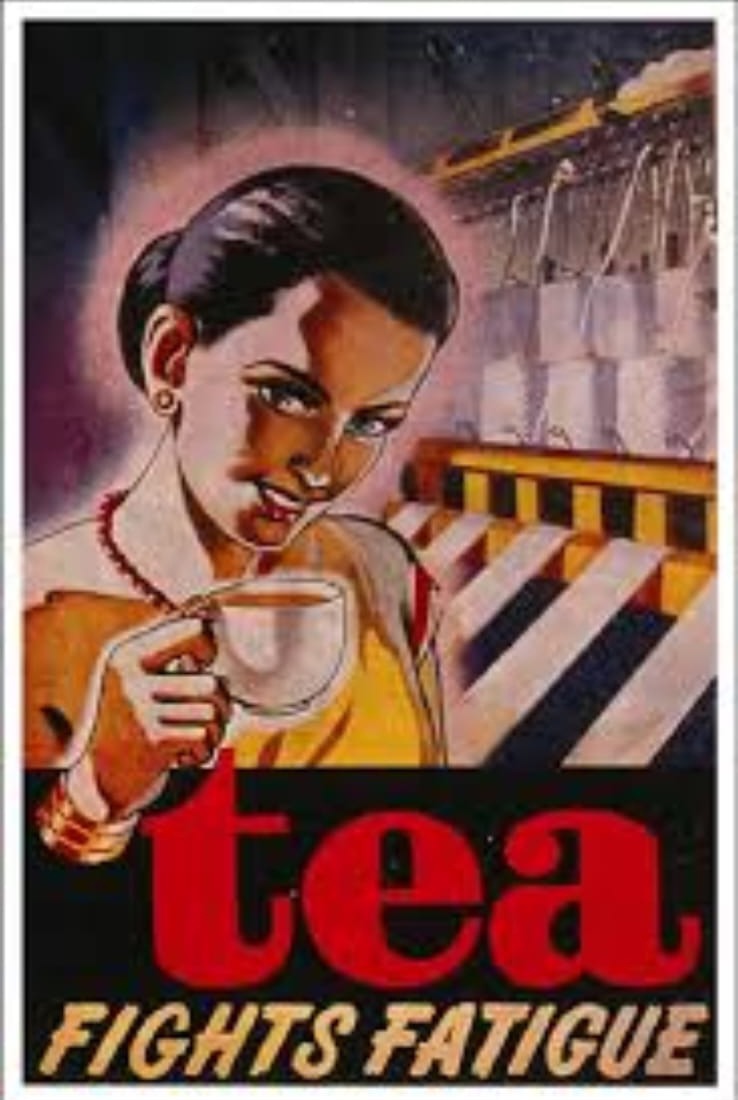

ঠিক এইরকম আরেকটি পোস্টার ‘Tea Fights Fatigue’– এখানেও চায়ের কাপ হাতে এক নারী, যিনি ভারতীয় হতে পারেন, আবার বিদেশিনী হওয়ার অসম্ভব নয়; কিন্তু তাঁর পিছনে একটি যন্ত্র, অর্থাৎ তিনি চা খেয়ে কাজের ক্লান্তি দূর করছেন। কিন্তু প্রথম ছবির সঙ্গে দ্বিতীয় ছবির একটা মস্তবড় তফাত হল– দ্বিতীয় ছবিটি আধুনিক বাস্তবধর্মী, কিন্তু প্রথমটি অনেক সাবেকী, যেন পটুয়াদের ছবির মতো। এ ছবি যামিনী রায়ের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। এরকম আরেকটি ছবি, এটিও চায়ের বিজ্ঞাপন, ১৯৪৩ সালের। বিষয়বস্তু ওই একই– এক রমণী চা পান করছেন। পার্থক্য শুধু এই যে, ইনি অপরূপ রূপসী, তপ্ত কাঞ্চনবর্না, আর পটভূমে উদীয়মান সূর্য। মনে হয় ইনি প্রভূত বিত্তশালিনী। ছবির নিচের অংশে লেখা আছে ‘INDIAN TEA’ এবং তার নিচে ১৯৪৩ সালের ক্যালেন্ডারের জানুয়ারি মাসের একটি পাতা। ছবিটির বৈশিষ্ট্য হল, সবটাই আধুনিক চিত্রকলার সঙ্গে মেলে; শুধু চা পান করা নারী যেন হুবহু কাংড়া শৈলীর রাজস্থানি চিত্রমালা থেকে তুলে নেওয়া।

এছাড়া LIPTON’s TEA, Toss’s TEA-র বেশ কিছু বিজ্ঞাপন শুধুমাত্র লাইন ড্রয়িং-এ আছে। লাইন ড্রয়িং-এ আরেকটি ছবি– যাতে একটি মুদির দোকান, যার কেন্দ্রে একটি দাঁড়িপাল্লা আর তার পেছনে বিক্রির নানা সামগ্রী সাজিয়ে বসে আছেন বিশাল বপু টিপিক্যাল বাঙালি মুদি মশাই। সামনে দু’-চারজন খদ্দের আর মাটিতে শুয়ে আছে বাংলার বাদামি কুকুর; ছবিটির ডানদিকে একটি তেলের শিশির ছবি। বিজ্ঞাপনটি জবাকুসুম তেলের– বলা হচ্ছে। খুব স্পষ্ট হয়, কিন্তু মুদি মশাইয়ের মাথা ভর্তি বিশাল এক টাক, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। মুদি মশাই নিজে জবাকুসুম তেলটি ব্যবহার করেন না– এটা তার একটা সকৌতুক ইঙ্গিত, বোঝা যায়।

প্রসঙ্গত, সেই সময় জবাকুসুম তেলটি খুবই জনপ্রিয় ছিল এবং তার স্মৃতির সুরভি আজও হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে। আমার মাতামহ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সারাজীবন ওই তেলটিই ব্যবহার করতেন, মনে আছে। আরও মনে আছে, তাঁর চুল ছিল মাথা ভর্তি।

প্রসঙ্গত, আরও বলি, দাদুর একটি অর্গ্যান যন্ত্রও ছিল। শুনেছি, একসময় গানও করতেন অর্গ্যান বাজিয়ে। অন্নদাবাবুর বাড়িতে যে পিয়ানো দেখেছিলাম, দেখতে অনেকটা সেইরকম।

অন্নদা মুন্সী গানও করতেন খুব সুন্দর। তাঁর গানের, কিংবা বেহালা বা পিয়ানোর কোনও রেকর্ড থাকলেও, খুব বেশি আছে বলে মনে হয় না। একটি রেকর্ড শুনেছি। রেকর্ডটি ভজনের। সুর– খাম্বাজ রাগাশ্রিত। গানটি ১৯৮২ সালে রেকর্ডিং করা হয়। তখন তাঁর বয়স ৭৭ বছর, কিন্তু কী আশ্চর্য বলিষ্ঠ তাঁর কণ্ঠ এবং কী নিখুঁত সুর!

আসলে জন্মসূত্রেই তিনি ছিলেন শিল্পী। তাঁর বাবা অনুকূল চরণ মুন্সীর বহুমুখী শিল্প প্রতিভার সবটাই পেয়েছিলেন তিনি এবং তাঁর ভাই মনু মুন্সী। তাঁর পুত্রেরা, অর্থাৎ কুমকুম মুন্সী, ম্যান্টা মুন্সী, আবির মুন্সী– এঁরাও সবাই শিল্পীই ছিলেন। এঁদের প্রায়ই দেখতাম ছেলেবেলায়, আমাদের বাড়ির কাছেই ঝিল পার্কে। আরও একটা কথা। অন্নদা মুন্সীর কাছে শিক্ষানবিশী করেছিলেন সত্যজিৎ রায়। তিনি তখনও চলচ্চিত্র পরিচালক হননি; তখনও তরুণ কর্মাশিয়াল আর্টিস্ট। আর সংগীতের সূত্রে পণ্ডিত রবিশঙ্করের সঙ্গেও তাঁর নিবিড় যোগাযোগ ছিল। অধিকন্তু পণ্ডিতজি অন্নদা মুন্সীর ছবির খুব কদর করতেন এবং তাঁর সংগ্রহে অন্নদা মুন্সীর বহু ছবিও ছিল।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved