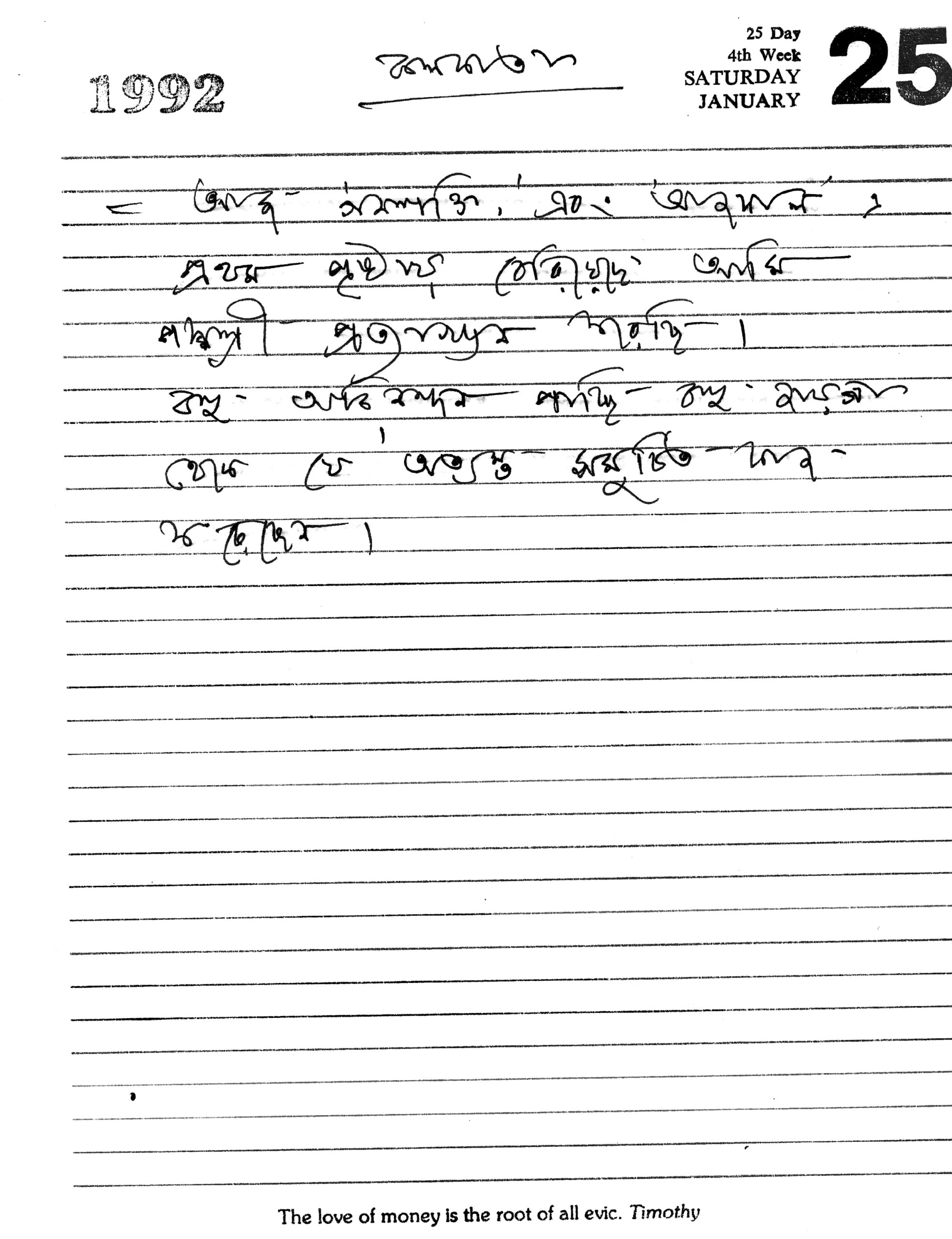

যখন ১৯৯২-তে জীবন-উপান্তে এসে তিনি শুনলেন যে তাঁকে সে-বছর ‘পদ্মশ্রী’ সম্মানের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে, স্বাভাবিকভাবেই তিনি ক্রোধে ফেটে পড়লেন। যে ক্রোধ প্রতীয়মান ওই বছরের ২৪ ও ২৫ জানুয়ারির ডায়েরির পৃষ্ঠায়– সরাসরি ‘না’ উচ্চারণে দৃঢ় প্রত্যাখ্যানে। কারণ, অতি বিলম্বিত এই স্বীকৃতি সলিল চৌধুরীর মতো কিংবদন্তি-সম সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের পক্ষে নিশ্চিতই ‘অপমান’-সূচক। সমজাতীয় ঘটনা ঘটে গিয়েছিল এর বছর পাঁচেক আগেও, ১৯৮৭-তে, যখন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ‘পদ্মশ্রী’ ফিরিয়েছিলেন, আর সম্প্রতি ২০২২-এ সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রেও ঘটেছে তার পুনরাবৃত্তি।

৯.

সৃজনসত্তায় জারিত ব্যক্তিধর্মের সাধারণ প্রবণতা– নিত্যনতুন সৃষ্টির মাঝে নিজেকে ব্যাপৃত রাখা, প্রতিদানে কিছু পাওয়ার আশায় উৎকণ্ঠিত না হয়েই। কারণ, কাজ করে যাওয়ার মধ্যে নিহিত যে আনন্দ, তাতেই পরিপূর্ণতা আসতে বাধ্য। তথাপি পাশাপাশি এ-ও ঠিক, মাঝেমধ্যে উপযুক্ত স্বীকৃতির প্রাপ্তি ভবিষ্যতের কর্মপরিকল্পনাকে বিস্তৃততর করে তোলার ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণার অনুঘটকও হয়ে উঠতে পারে।

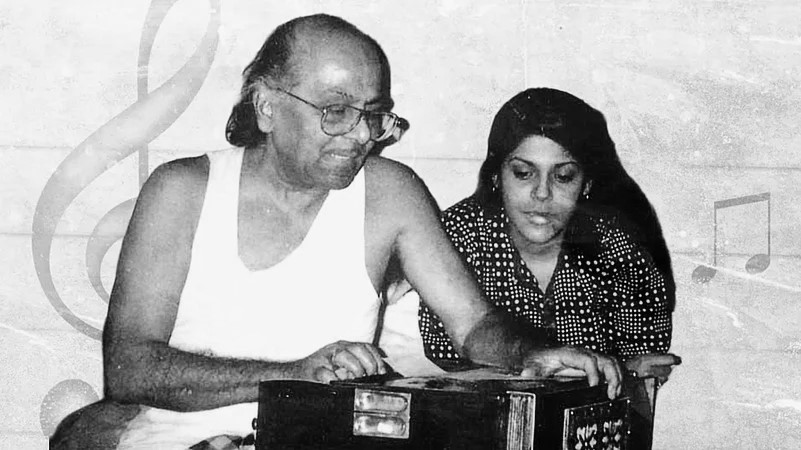

সলিল চৌধুরীর সামগ্রিক সাংগীতিক জীবনের অন্যতম স্বীকৃতি নিশ্চিতভাবেই তাঁর গানের তুমুল জনপ্রিয়তা, বাংলা পেরিয়ে যার ব্যাপ্তি প্রায় আসমুদ্রহিমাচল। অপার সংগীত-সমুদ্রে দীর্ঘ সন্তরণের শেষবেলায় খ্যাতির শীর্ষবিন্দু ছুঁয়েও প্রয়াণের বছর দুয়েক আগে ‘দ্য টেলিগ্রাফ’ পত্রিকায় দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানাচ্ছেন– ‘When I started my music career, I imagined the whole world of music as a very tall tower for me to climb and now after all these years I see that the tower has remained as tall as before’। অর্থাৎ বর্ণময় এবং বিপুল সৃজনের স্রষ্টা হিসাবেও তিনি সম্পূর্ণ তৃপ্ত নন। ফলে এ-হেন মানুষের ক্ষেত্রে স্বীকৃতিপ্রাপ্তির বিষয়টা তুলনায় খানিক গৌণই থেকে যেতে বাধ্য। তবু পুরস্কার অথবা স্বীকৃতি যখন আসে, এবং তা আসে পরিশ্রমের যোগ্য সম্মান হিসাবেই, ভালো লাগার রেশটুকু যে ছুঁয়ে যায় তাঁকেও– তার নিদর্শন সলিলের ১৯৮৮-র ডায়েরির ২২ সেপ্টেম্বরের এই পৃষ্ঠাটুকু। যেদিন তিনি বন্ধু অমিতাভ চৌধুরী মারফত ও অনান্য কিছু সূত্রে প্রথম খবর পেলেন– ‘সঙ্গীত নাটক একাডেমী’ প্রদত্ত জাতীয় পুরস্কারের জন্য সে-বছর মনোনীত হয়েছেন তিনিই। ‘স্বীকৃতি কার না ভালো লাগে?’– এই শব্দবন্ধের মধ্যেই যেন নিজের কাজকর্মের মূল্যায়নজনিত কিছু পরিতৃপ্তিকর উপলব্ধি জেগে থাকে। বিশেষত যেখানে সলিলের নিজস্ব মতে– ভারতীয় লঘু সংগীতের আঙিনায় রাষ্ট্রীয় সম্মানের শিকে ছেঁড়া, অন্তত ধ্রুপদী কিংবা লোকসংগীতের তুলনায়, নিতান্তই কালেভদ্রে ঘটে।

তবে ‘কমার্শিয়াল মিউজিক’-এর দুনিয়ায় চার দশকেরও কিছু বেশি সময় অতিবাহিত করে ফেলার মধ্যে সলিল চৌধুরীর পুরস্কার-প্রাপ্তির ভাঁড়ার একেবারে নির্জলাও থেকে যায়নি। বা বলা ভালো, যাবতীয় প্রতিকূল আবর্তেও কিছু সাম্মানিক স্বীকৃতি তিনি নিজের সামর্থ-বলেই আদায় করে নিয়েছেন। ‘সঙ্গীত নাটক একাডেমী’ ছাড়াও ১৯৫৮-তে ‘মধুমতী’-র সুরকার হিসাবে পেয়েছিলেন ‘ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ড’; ১৯৭৩-এ বাংলায় ‘মর্জিনা আবদাল্লা’ ছবির গীতিকার হিসাবে পেয়েছেন ‘বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন’-এর পুরস্কার; পেয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত ‘আলাউদ্দিন স্মৃতি পুরস্কার’ (১৯৮৫); ‘মহারাষ্ট্র গৌরব’ (১৯৯০)। এমনকী, মাত্রই এক দশকের কিছু আগে, ২০১২-তে বাংলাদেশ সরকার তাঁকে মরণোত্তর ‘মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মান’-এ ভূষিত করেছেন।

অবশ্য সলিল চৌধুরীর পেশাগত কর্মজীবনের পুরোটা জুড়ে প্রাপ্তির পাশাপাশি প্রত্যাখানের ওজনও নেহাত কম নয়। পাঁচের দশকের প্রথমার্ধে বোম্বে চলচ্চিত্র দুনিয়ায় পাকাপাকি জায়গা তৈরি করে নেওয়ার মাধ্যমে যে যাত্রার সূচনা, পরবর্তী কয়েক দশকে সেখানে সমানুপাতিক মাত্রায় বেড়েছে সংগীতকার হিসাবে তাঁর ব্যস্ততা। সুরারোপ করেছেন বিভিন্ন ভাষায় অসংখ্য গানে, যা জনপ্রিয়তা বা কালজয়ী হয়ে ওঠার মানদণ্ডে প্রশ্নাতীতভাবেই উত্তীর্ণ। অথচ, বিশেষ করে বোম্বে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে, গতানুগতিক ধারার বিপরীত স্রোতে তিনি মাঝেমধ্যেই পর্যটন অভিলাষী হয়েছেন, যৌবনে অর্জিত রাজনৈতিক বোধচেতনার দায়েই। স্টুডিও-র নিচুতলার টেকনিশিয়ান ও অন্যান্য কর্মীদের ন্যায্য পারিশ্রমিক বা গীতিকার-সুরকারদের প্রাপ্য রয়্যালটির দাবিতে নিজেকে জড়িয়ে নিয়েছেন ইউনিয়নধর্মী রাজনীতিতে– ‘ইন্ডিয়ান পারফর্মিং রাইটস সোসাইটি’ কিংবা নৌশাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে “সিনে মিউজিক ডিরেক্টরস’ অ্যাসোসিয়েশন” গঠনের মাধ্যমে। সব মিলিয়ে সেখানকার প্রোডাকশন হাউসগুলো বা চলচ্চিত্র নির্মাতাদের শ্রেণিস্বার্থের পরিপন্থী এই জাতীয় পদক্ষেপ সলিলকে ওই আপাদমস্তক লভ্যাংশকেন্দ্রিক ধনতান্ত্রিক আবর্তে বারে বারেই টেনে এনে ফেলেছে সর্বনাশের গর্তে। যার পরিণামে তিনি তাঁর সৃষ্টির প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতিপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে ক্রমাগতই থেকে গেছেন বঞ্চিত। বিস্মিত হই আমরা, যখন দেখি যে পপুলার মিউজিকের আঙিনায় গণ-গ্রহণযোগ্যতা আর বিপণনের মাত্রায় তাঁর গান রীতিমতো সাম্রাজ্য বিস্তার করে গেলেও, শ্রেষ্ঠ সংগীতকার হিসাবে মাত্র একবারই তিনি মনোনীত হয়েছেন ‘ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ড’-এর তালিকায়। তাও আবার কেরিয়ারের একদম শুরুর দিকেই, ১৯৫৮-তে ‘মধুমতী’ ছবির সৌজন্যে। ফলে রাষ্ট্রীয় বা বেসরকারী যাবতীয় পুরস্কার প্রদানের সিদ্ধান্ত যারা নেন, তাদের বিবেচনা প্রসঙ্গে এক ধরনের সংশয় বা ঔদাসীন্য জারি ছিল সলিলের অভ্যন্তরে। এবং যখন ১৯৯২-তে জীবন-উপান্তে এসে তিনি শুনলেন যে তাঁকে সে-বছর ‘পদ্মশ্রী’ সম্মানের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে, স্বাভাবিকভাবেই তিনি ক্রোধে ফেটে পড়লেন। যে ক্রোধ প্রতীয়মান ওই বছরের ২৪ ও ২৫ জানুয়ারির ডায়েরির পৃষ্ঠায়– সরাসরি ‘না’ উচ্চারণে দৃঢ় প্রত্যাখ্যানে। কারণ, অতি বিলম্বিত এই স্বীকৃতি সলিল চৌধুরীর মতো কিংবদন্তি-সম সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের পক্ষে নিশ্চিতই ‘অপমান’-সূচক। সমজাতীয় ঘটনা ঘটে গিয়েছিল এর বছর পাঁচেক আগেও, ১৯৮৭-তে, যখন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ‘পদ্মশ্রী’ ফিরিয়েছিলেন, আর সম্প্রতি ২০২২-এ সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রেও ঘটেছে তার পুনরাবৃত্তি।

প্রচারের আলোয় পুরস্কারপ্রাপ্তির খবরগুলো যখন ঝলমলে হয়ে ওঠে, ইতিহাসের তথ্য হিসাবে তা জিইয়ে থেকে যায় গণমনে। অথচ প্রত্যাখ্যান এবং তার প্রেক্ষিতের ইতিবৃত্ত তুলনায় রয়ে যায় অনালোচিত। ডায়েরির পাতায় নিভৃত কলমের আঁচড়ে সেই দাগটুকু কিন্তু থেকেই যায়। আমাদের শিল্প-সংস্কৃতিচর্চার ইতিহাসের আপাত মসৃণ পথে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ফাঁকফোকর বা গর্তগুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য। আর সলিলের মতো যাঁদের ‘ঠিকানা’-র সন্ধান মেলে ‘ঝড়ের কাছে’, আজীবন স্থিতি ‘জনসমুদ্রে একজনা’-য়, জীবদ্দশায় তাঁদের মূল্যায়নে এই খামতিগুলোয় ‘অপমানিত’ হওয়ার কথা তো আমাদেরও। যারা তাঁকে স্মরণে রাখতে চাই মননে, চেতনার গহীনে অবগাহনে।

………………..

বিশেষ কৃতজ্ঞতা: অন্তরা চৌধুরী, শুভঙ্কর দে

………………..

ডায়েরির ৯টি পাতা, পড়ুন এক ক্লিকে

প্রথম পর্ব সলিল চৌধুরী নোটবইয়ে এঁকেছিলেন রবীন্দ্রনাথের স্কেচ

দ্বিতীয় পর্ব জাপানি খাতায় লিখতে গিয়ে সলিল চৌধুরীর প্রথম মনে পড়েছিল জাপানি বোমার কথা

তৃতীয় পর্ব ফ্যাসিজম কাব্যের মৃত্যু ঘটাতে পারে, ডায়েরিতে লিখে রেখেছিলেন সলিল

চতুর্থ পর্ব সাম্যই প্রকৃতির অন্তরের কথা, এই বিশ্বাস সলিল চৌধুরীর ডায়েরির পাতায় পাতায়

পঞ্চম পর্ব মশলাদার নয়, ‘পার্সোনাল’ ফিল্ম করতে চান রাজ কাপুর, জানিয়েছিলেন তুই-তোকারির বন্ধু সলিলকে

ষষ্ঠ পর্ব নিজের সবচেয়ে বড় শত্রুর কথাও ডায়েরিতে লিখতে ভোলেননি সলিল

সপ্তম পর্ব ধূমপান ছাড়ার পর ডায়েরিতে নিজেকে ‘নতুন মানুষ’ ঘোষণা করেছিলেন সলিল

অষ্টম পর্ব বাম প্রশাসনের শুভবুদ্ধি জাগ্রত করার গুরুদায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন সলিল

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved