বিনয় ঘোষ যেভাবে মন্দির বা স্থাপত্যকে কেবল শিল্পের নিরিখে না দেখে সেটির পেছনে থাকা সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসকে গুরুত্ব দিতেন, সেই ধারাটিই তারাপদ সাঁতরা গ্রহণ করেছিলেন। লোকশিল্পের বিবর্তন ও শিল্পীসমাজের জীবনযাত্রা বিশ্লেষণে তিনি বিনয় ঘোষের আদর্শ অনুসরণ করতেন। এভাবেই তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন হাওড়া জেলার বাগনানের বিখ্যাত লোকসংগ্রাহক হরিপদ রায়ের প্রতি। হরিপদ রায়ের সংগ্রহ এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত ‘আনন্দ নিকেতন মহাফেজখানা’ তারাপদ সাঁতরাকে গবেষণার প্রাথমিক রসদ জুগিয়েছিল। মূলত তাঁর সান্নিধ্যেই তারাপদবাবুর মধ্যে প্রত্নবস্তু ও পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের নেশা তৈরি হয়।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ ইতিহাস, লোকশিল্প এবং স্থাপত্যচর্চার ক্ষেত্রে তারাপদ সাঁতরা এক অবিস্মরণীয় নাম। প্রথাগত উচ্চশিক্ষার ডিগ্রি না থাকলেও, কেবল নিষ্ঠা এবং মাঠ-গবেষণার (fieldwork) মাধ্যমে তিনি নিজেকে একজন প্রথম সারির লোকসংস্কৃতিবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তারাপদ সাঁতরা মূলত হাওড়া, মেদিনীপুর এবং হুগলি জেলার গ্রামগুলোতে মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে তথ্য সংগ্রহ করতেন। তিনি মাটির কোঠাবাড়ি, পুরনো মন্দির, পোড়ামাটির কাজ, লোকদেবতা এবং গ্রাম্য মেলা নিয়ে কাজ করেছেন। তাঁর গবেষণার বিশেষত্ব ছিল– তিনি শুধু স্থাপত্য দেখতেন না, সেই স্থাপত্যের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থাও বিশ্লেষণ করতেন।

তারাপদ সাঁতরা হাওড়ার অন্তর্গত নবগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। রাঢ়বঙ্গে চণ্ডাল বা নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের চারটি ভাগ ছিল– কেশুরে, নুনে ও জিউনি। তিনি কেশুরে সম্প্রদায় থেকে উঠে এসেছিলেন। এ নিয়ে মজাও করতেন। গবেষক দেবাশিস বসুর মতে তার পূর্বপুরুষরা যদিও ‘নুনে’ ছিলেন না, তবুও লবণ শ্রমিক হিসাবে হাওড়ার নবাসনে আসেন। তবে তাঁর জীবনের দীর্ঘ সময় এবং কর্মজীবনের অনেকটা অংশ অতিবাহিত হয়েছে হাওড়া জেলারই বাগনান সংলগ্ন এলাকায়। হাওড়া জেলার এই অঞ্চলটি লোকসংস্কৃতি এবং প্রাচীন মন্দির স্থাপত্যে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। ছোটবেলা থেকেই তিনি গ্রামীণ মেলা, চণ্ডীমণ্ডপ, বারোয়ারি উৎসব এবং দামোদর ও রূপনারায়ণ নদের অববাহিকার লৌকিক জীবন দেখে বড় হয়েছেন। এই পরিবেশই সম্ভবত তাঁর অবচেতনে বাংলার গ্রামীণ স্থাপত্য ও লোকশিল্পের প্রতি গভীর ভালোবাসা তৈরি করে দিয়েছিল। জন্মসূত্রে তিনি হাওড়ার সন্তান হলেও, তাঁর কাজের প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল হুগলি ও হাওড়া জেলার সীমান্তবর্তী এলাকা। বাগনানের কাছে তাঁরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠা ‘আনন্দ নিকেতন মহাফেজখানা’ ছিল তাঁর ধ্যানজ্ঞান। তাঁর জন্মস্থানের সেই গ্রামীণ শিকড়ই তাঁকে আজীবন বড় শহরের শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত লাইব্রেরির বদলে গ্রামের ধুলোমাখা মেঠো পথে ঘুরতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। জন্মস্থানের প্রতি টানেই তিনি তাঁর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ ‘হাওড়া জেলার লোকউৎসব’ লিখেছিলেন। তিনি মনে করতেন, নিজের জেলা বা নিজের মাটিকে ভালো করে না চিনলে বাংলার বৃহত্তর ইতিহাসকে চেনা সম্ভব নয়। আর্থিক অনটনের কারণে তারাপদ সাঁতরার উচ্চশিক্ষা ব্যাহত হলেও ১৯৫৯ সালে তিনি ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন এবং পরবর্তীতে উলুবেড়িয়া কলেজে পড়ার সময় অধ্যাপক শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে এক দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্বে আবদ্ধ হন। পড়াশোনার পাশাপাশি জীবিকার তাগিদে তাঁকে বাগনান-গোপালপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অস্থায়ী শিক্ষকতার পেশা বেছে নিতে হয়েছিল। একই সময়ে তাঁর পূর্বতন রাজনৈতিক সহযোদ্ধা ও বিধায়ক অমলকুমার গাঙ্গুলি দলের সঙ্গে নীতিগত বিরোধের জেরে রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ান। অমলবাবুর এই রাজনৈতিক বিচ্ছেদ এবং তারাপদবাবুর জীবনযুদ্ধের এই অধ্যায়টিই তাঁদের পরবর্তী সমাজসেবামূলক কাজের প্রেক্ষাপট তৈরি করেছিল। আর্থিক অনটনের কারণে তারাপদ সাঁতরা বড়বাজারের এক মুদি দোকানির মালপত্র বহন করে প্রাপ্ত পারিশ্রমিকে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে পড়াশোনা ও গবেষণার কাজ চালিয়ে যেতেন। নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া চালিয়ে তিনি বুঝতে পারেন, প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি জরুরি। তাই ১৯৬৪ সালে স্নাতক হয়ে পরে মিউজিয়োলজি বা সংগ্রহশালাতত্ত্বে প্রথম শ্রেণিতে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা অর্জন করেন। তাঁর এই অদম্য জেদ ও পরিশ্রম বিফলে যায়নি, বরং তাঁর পাণ্ডিত্য তাঁকে বিশেষজ্ঞ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করে। রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব দপ্তরের আধিকারিক পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত তাঁর অসাধারণ ক্ষেত্রসমীক্ষার কাজে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে ‘এক্সপ্লোরার অফ রূপনারায়ণ’ উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।

১৯৭২ সাল পর্যন্ত ‘গ্রাম পুনর্গঠনে সংগ্রহশালার ভূমিকা’ শীর্ষক একটি গবেষণা প্রকল্পে যুক্ত ছিলেন এবং সেই সময়েই আনন্দমোহন গাঙ্গুলির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। গ্রাম পরিভ্রমণের অভিজ্ঞতায় সাধারণ মানুষের কৌতূহল মেটানোর তাগিদে তাঁরা দু’জনে মিলে ১৯৬৪ সালে ‘আনন্দম’ নামক একটি সাময়িকপত্র প্রকাশ করেন। আর্থিক অনটনে সেই পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেলেও পরবর্তীকালে তাঁরা আঞ্চলিক ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি বিষয়ক ‘কৌশিকী’ পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন। ৩৮টি অনিয়মিত সংখ্যায় সমৃদ্ধ এই পত্রিকাটি দীর্ঘ বিরতির পর ১৯৯৫ সাল থেকে বার্ষিক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হতে থাকে, যেখানে তারাপদবাবু প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৫ বছর আনন্দ-নিকেতনের সাথে যুক্ত থাকার পর নীতিগত পার্থক্যের কারণে তিনি সেখান থেকে সরে এসে হিতেশরঞ্জন স্যান্যালের অধীনে মেদিনীপুরের তৃণমূল স্তরে গবেষণা শুরু করেন। ১৯৭৩ সালে তারাপদ সাঁতরা গবেষক হিতেশরঞ্জন স্যান্যালের প্রকল্পে যোগ দিয়ে অনিমেষকান্তি পালের সহায়তায় মেদিনীপুরের গ্রামে গ্রামে ঘুরে ক্ষেত্রসমীক্ষা করেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরোধে তিনি সরকারি চাকরিতে আবেদন করেন এবং তফশিলি জাতিভুক্ত হওয়ায় বয়সের ছাড় পেয়ে নিয়োগ পান। দীর্ঘ ১৫ বছর নিবিড়ভাবে যুক্ত থাকার পর ১৯৭৪ সালে পরিচালনা সংক্রান্ত মতভেদের কারণে তারাপদ সাঁতরা নিজের হাতে গড়া সংগঠন ‘আনন্দ-নিকেতন’ ত্যাগ করেন। তাঁর জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এর মাধ্যমেই সমাপ্ত হয় এবং তিনি গবেষণার নতুন পথে পা বাড়ান। এর আগে ১৯৬৪ সালে ডেভিড ম্যাককাচ্চনের একটি বক্তৃতা শুনতে গিয়ে হিতেশরঞ্জন স্যান্যালের মাধ্যমে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক বরুণ দে-র সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। এই পরিচয় ও পরিবর্তনগুলি পরবর্তীকালে তাঁর গবেষক জীবনকে এক নতুন ও তাৎপর্যপূর্ণ মোড় এনে দেয়।

তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিধান বিভাগে অনুবাদক হিসেবে যোগ দিয়ে ১৯৯১ সালে জ্যেষ্ঠ অনুবাদক পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। সিটি সিভিল কোর্ট ভবনের দোতলায় তাঁর অফিসের ঘরটি গবেষক, বন্ধু এবং অনুসন্ধিৎসুদের জন্য কলকাতার এক প্রধান মিলনস্থলে পরিণত হয়েছিল। চাকরি করলেও তাঁর গবেষণার নেশা ও আড্ডার মেজাজ অমলিন ছিল, যা তাঁর অফিস কক্ষটিকে একটি ছোটখাটো বৌদ্ধিক কেন্দ্রে রূপান্তর করেছিল। ১৯৯১ সালে অবসর গ্রহণ করার আগে পর্যন্ত দীর্ঘ সময় তিনি অনুবাদক হিসেবে সরকারি দায়িত্ব পালন করে গেছেন। কলকাতার সিটি সিভিল কোর্ট ভবনের দোতলায় তাঁর অফিসের ঘরটিই সে সময় বাংলার গবেষক ও অনুসন্ধিৎসুদের এক প্রধান আড্ডাস্থল হয়ে উঠেছিল। এভাবেই মাঠ-পর্যায়ের গবেষণা, সম্পাদনা এবং পেশাগত জীবনের মধ্য দিয়ে তিনি বাংলার লোকসংস্কৃতি চর্চাকে এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছিলেন।

বাংলার পটশিল্প, ডোকরা, এবং গ্রামীণ কাঠের কাজ নিয়ে তিনি গভীর গবেষণা করেছেন এবং এই শিল্পীদের সামাজিক স্বীকৃতির জন্য কাজ করেছেন। তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে দিল্লির বা রাজকীয় ইতিহাসের বাইরেও প্রতিটি গ্রামের নিজস্ব একটি ইতিহাস থাকে। তিনি মেদিনীপুরের আনন্দ নিকেতন মহাফেজখানায় বহু প্রাচীন পুঁথি, মূর্তি এবং লোকশিল্পের নমুনা সংগ্রহ করে সেগুলো সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন। গবেষণার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত ‘রবীন্দ্র পুরস্কার’ লাভ করেন। তাঁর কাজের ধারা আজও আধুনিক নৃতত্ত্ব ও লোকসংস্কৃতি চর্চায় পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করে।

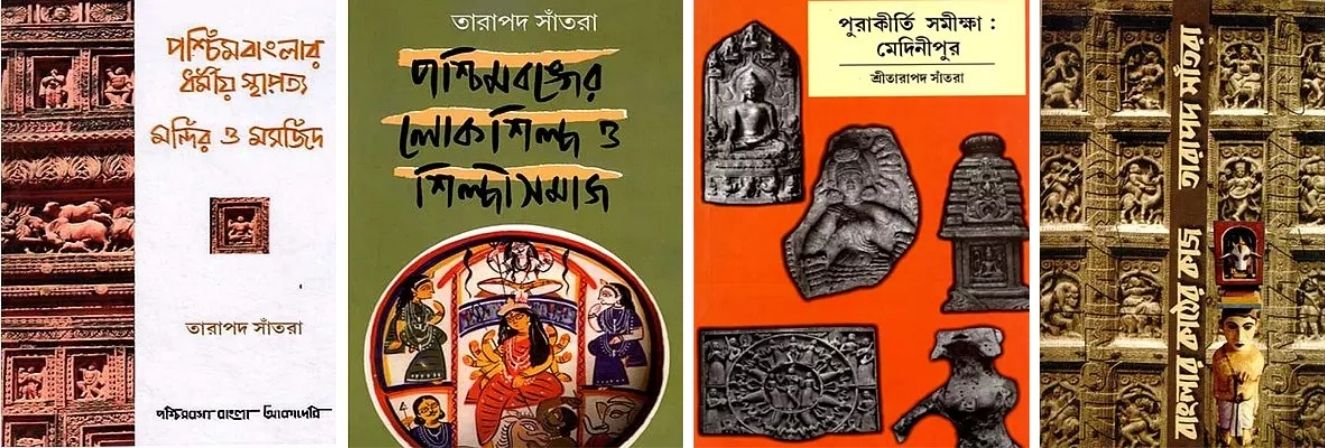

তিনি বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের লোকশিল্পীদের (পটুয়া, মালাকার, কুম্ভকার, শঙ্খকার, ডোকরা শিল্পী) জীবনসংগ্রাম ও তাঁদের শিল্পের বিবর্তন তুলে ধরেছেন। তিনি কেবল শিল্পের বর্ণনা দেননি, বরং কেন এই শিল্পগুলো হারিয়ে যাচ্ছে এবং শিল্পীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন, তা গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। এটি লোকসংস্কৃতির ছাত্রদের জন্য একটি আকর গ্রন্থ।

অপরাপর ‘বাংলার কুটিরশিল্প: অবক্ষয় ও বিবর্তন’ গ্ৰন্থে বাংলার ঐতিহ্যবাহী কুটিরশিল্পের উত্থান এবং পতনের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। ব্রিটিশ আমল থেকে শুরু করে আধুনিক সময় পর্যন্ত বাংলার হস্তশিল্প বা কুটিরশিল্প কীভাবে প্রতিকূলতার মুখে পড়েছে, তা এখানে আলোচিত। তাঁত শিল্প, মাটির কাজ এবং কাঁসা-পিতল শিল্পের কারিগরদের দক্ষতা এবং পরবর্তীকালে কলকারখানার প্রসারের ফলে তাঁদের যে ক্ষতি হয়েছে, তার একটি বস্তুনিষ্ঠ চিত্র এই বইয়ে পাওয়া যায়। বাংলার বিভিন্ন জেলা ঘুরে ঘুরে তিনি স্থাপত্য বিষয়ক ‘বাংলার মন্দির: স্থাপত্য ও ভাস্কর্য’ নামক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

যেখানে তিনি পশ্চিমবঙ্গের মন্দির তৈরির কৌশল, বিশেষ করে ‘চালা’ রীতি (দোচালা, চারচালা, আটচালা) এবং রত্ন স্থাপত্য সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত লিখেছেন। মন্দিরের গায়ে যে পোড়ামাটির (টেরাকোটা) কাজ দেখা যায়, তার বিষয়বস্তু– যেমন রামায়ণ-মহাভারতের দৃশ্য বা তৎকালীন সামাজিক জীবনের প্রতিফলন– তিনি খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

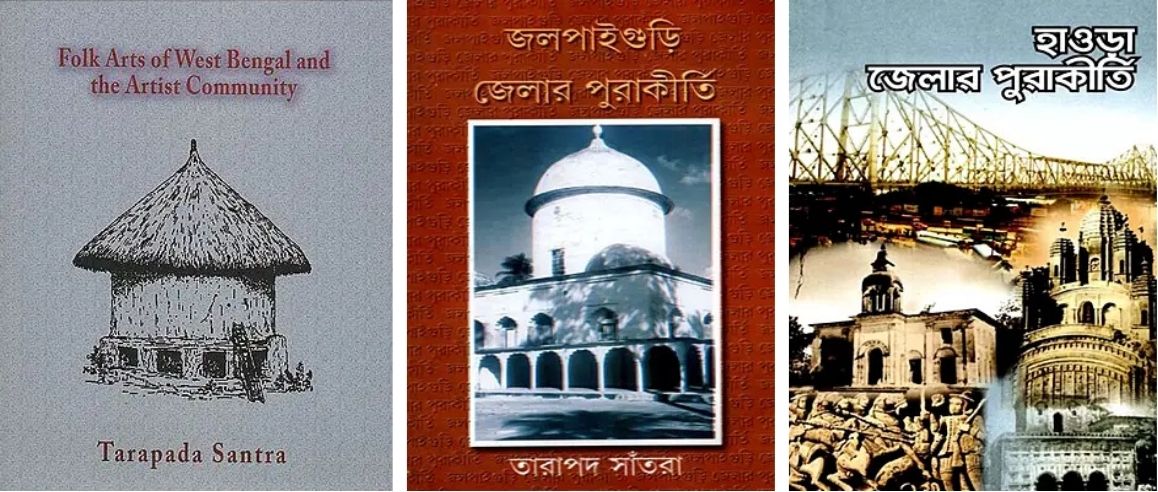

পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়িয়েছেন বহু স্থানে, এভাবেই হাওড়া জেলার নানা গ্ৰামীণ ও লোক উৎসব তার হাতে কলমে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি লেখেন ‘হাওড়া জেলার লোকউৎসব’ নিজ জেলা হাওড়াকে নিয়ে তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। এই বইটি তাঁর সেই দীর্ঘদিনের ক্ষেত্র-সমীক্ষার ফল। হাওড়া জেলার বিভিন্ন লৌকিক দেবী (যেমন ওলাইচণ্ডী, বিষহরি), মেলা এবং গ্রামীণ উৎসবের বিস্তারিত বিবরণ এখানে আছে। লোকধর্ম কীভাবে সাধারণ মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে, তার সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা তিনি এই বইটিতে দিয়েছেন। এভাবেই রূপনারায়ণ নদীর অববাহিকা জুড়ে তিনি বহু স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন, ওই সমস্ত স্থানে ঘুরে বেড়ানোর সময় তার সঙ্গী ছিলেন লোকসংস্কৃতিবিদ অসিত সামুই। এভাবে বাংলার নদীমাতৃক অববাহিকায় গড়ে ওঠা জনপদ তার লেখায় উঠে আসতে থাকে, তিনি রচনা করেন ‘কীর্তিনাশা ও অন্যান্য প্রবন্ধ’। এ বাংলার নদী, পুরনো জনপদ এবং লুপ্তপ্রায় স্থাপত্য নিয়ে তাঁর পর্যবেক্ষণগুলো এখানে স্থান পেয়েছে। নদী কীভাবে সভ্যতাকে গড়ে তোলে আবার ভেঙে দেয় (কীর্তিনাশা), তা এই বইয়ের অন্যতম উপজীব্য। তারাপদ সাঁতরার লেখার প্রধান গুণ হল সহজ ভাষা এবং নির্ভুল তথ্য আগামীদিনের লোকগবেষকদের পাথেয় হয়েছিল। তিনি লাইব্রেরিতে বসে বই লেখার চেয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করাকে বেশি গুরুত্ব দিতেন, যা তাঁর প্রতিটি বইয়ের পাতায় ফুটে ওঠে।

প্রধানত তিনি বাংলায় গবেষণা করলেও আন্তর্জাতিক স্তরের পাঠকদের সুবিধার্থে তাঁর বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ ইংরেজিতে অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ‘পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প ও শিল্পীসমাজ’ ইংরেজিতে ‘Folk Arts of West Bengal and the Artist Community’ নামে অনূদিত হয় যা বিশ্বজুড়ে সমাদৃত। বাংলার মন্দির ও পোড়ামাটির অলঙ্করণ নিয়ে তাঁর দীর্ঘ গবেষণার নির্যাস পাওয়া যায় ‘Terracotta Temples of Bengal’ নামক প্রামাণ্য গ্রন্থটিতে। এছাড়া হুগলি জেলার ইতিহাস নিয়ে তাঁর কাজ ‘Historic Hooghly’ এবং লোকশিল্পের রূপরেখা বিষয়ক ‘Folk Art Forms of West Bengal’ বই দু’টি গবেষকদের কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বন্ধু ডেভিড ম্যাককাচ্চনের অকাল প্রয়াণের পর তাঁর স্মৃতিতে তারাপদ বাবু ‘David McCutchion: In Memoriam’ গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন যা মন্দির-স্থাপত্য চর্চায় এক অমূল্য দলিল। এশিয়াটিক সোসাইটি ও অন্যান্য বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জার্নালে প্রকাশিত তাঁর অসংখ্য ইংরেজি প্রবন্ধ ও ক্যাটালগ আজও বাংলার পুরাকীর্তি সন্ধানে অপরিহার্য সূত্র হিসেবে কাজ করে। এছাড়া তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্ৰন্থগুলি হল– ‘বাংলার কুটিরশিল্প: অবক্ষয় ও বিবর্তন’, ‘লোকশিল্পের নানাকথা’, ‘বাংলার লোকঐতিহ্য’, ‘লৌকিক অলঙ্করণ: মেদিনীপুর’, ‘হাওড়া জেলার লোকউৎসব’, ‘কীর্তিনাশা ও অন্যান্য প্রবন্ধ’, ‘হাওড়া জেলার পুরাকীর্তি’, ‘মেদিনীপুরের পুরাকীর্তি’, ‘পশ্চিমবঙ্গের মন্দির: স্থাপত্য ও ভাস্কর্য’, ‘প্রত্ন-তত্ত্ব পর্যটন ও অন্যান্য’ ইত্যাদি। বহু লোকসংস্কৃতি, লোকশিল্প, বহু অপ্রকাশিত লেখা বর্তমানে প্রকাশ করছেন তার সুযোগ্য পুত্র শুভদীপ সাঁতরা। তাঁর বহু প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত লেখা এ যাবৎ পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে বীরভূমের রাঢ় প্রকাশনী থেকে। উল্লেখযোগ্যভাবে ওই পাঁচটি খণ্ড ‘তারাপদ সাঁতরা রচনা সংগ্রহ’ শিরোনামে সম্পাদনা করেছেন লোকসংস্কৃতির অন্যতম দুই গবেষক শ্যামল বেরা ও কিশোর দাস।

লোকসংস্কৃতিবিদ তারাপদ সাঁতরা কোনও প্রথাগত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে থেকে কাজ করেননি, তবে তাঁর গবেষণার দৃষ্টিভঙ্গি এবং কাজের ধারা গড়ে ওঠার পেছনে বেশ কিছু ব্যক্তিত্ব এবং আদর্শের গভীর প্রভাব ছিল। লোকসংস্কৃতিবিদ তারাপদ সাঁতরা কোনও প্রথাগত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে থেকে কাজ করেননি, তবে তাঁর গবেষণার দৃষ্টিভঙ্গি এবং কাজের ধারা গড়ে ওঠার পেছনে বেশ কিছু ব্যক্তিত্ব এবং আদর্শের গভীর প্রভাব ছিল। তাদের মধ্যে প্রথম যে নামটি উঠে আসে তিনি হলেন ডেভিড ম্যাককাচন।

ম্যাককাচনের সঙ্গে কাজ করতে গিয়েই তিনি মন্দির স্থাপত্যকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শ্রেণিবিন্যাস করা এবং নথিবদ্ধ করার শিক্ষা পান। ম্যাককাচনের ‘পায়ে হেঁটে’ তথ্য সংগ্রহের প্রবণতা তারাপদ সাঁতরাকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। ১৯৭২ সালে ডেভিড ম্যাককাচনের অকালমৃত্যু হলে তিনি তাঁর ‘লাইকা’ ক্যামেরাটি তারাপদ সাঁতরাকে দিয়ে যান, যেটি তাঁর পুরাকীর্তি বিষয়ক মাঠ গবেষণার সহায়ক হয়েছিল। ক্যামেরাটির লেন্সের ঢাকনা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তারাপদবাবু সেখানে একটি সাধারণ ওষুধের শিশির ক্যাপ লাগিয়ে ব্যবহার করতেন। বহুমূল্য এই বিদেশি ক্যামেরার গায়ে সাধারণ দেশি ঢাকনা লাগিয়ে কাজ চালাতেও তাঁর কোনও দ্বিধা বা সংকোচ ছিল না। কেউ কৌতূহলী হয়ে ক্যামেরার নাম জানতে চাইলে তিনি অত্যন্ত গম্ভীর মুখে সেটিকে ওষুধের কোম্পানির নামেই পরিচয় দিতেন। এই ঘটনাটি তারাপদ সাঁতরার সাধারণ জীবনযাপন, অসামান্য রসবোধ এবং কাজের প্রতি তাঁর নিষ্ঠার পরিচয় দেয়। অপরদিকে বাংলার সমাজতাত্ত্বিক ইতিহাসের প্রখ্যাত গবেষক বিনয় ঘোষের প্রভাব তারাপদবাবুর ওপর স্পষ্ট ছিল।

বিনয় ঘোষ যেভাবে মন্দির বা স্থাপত্যকে কেবল শিল্পের নিরিখে না দেখে সেটির পেছনে থাকা সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসকে গুরুত্ব দিতেন, সেই ধারাটিই তারাপদ সাঁতরা গ্রহণ করেছিলেন। লোকশিল্পের বিবর্তন ও শিল্পীসমাজের জীবনযাত্রা বিশ্লেষণে তিনি বিনয় ঘোষের আদর্শ অনুসরণ করতেন। এভাবেই তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন হাওড়া জেলার বাগনানের বিখ্যাত লোকসংগ্রাহক হরিপদ রায়ের প্রতি। হরিপদ রায়ের সংগ্রহ এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত ‘আনন্দ নিকেতন মহাফেজখানা’ তারাপদ সাঁতরাকে গবেষণার প্রাথমিক রসদ জুগিয়েছিল। মূলত তাঁর সান্নিধ্যেই তারাপদবাবুর মধ্যে প্রত্নবস্তু ও পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের নেশা তৈরি হয়। আদিবাসী ও কোল সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষক সুধীরকুমার করণ ও অন্যান্য আঞ্চলিক ঐতিহাসিকদের চর্চার প্রতি তিনি সজাগ ছিলেন। রাঢ় বাংলার আঞ্চলিক ইতিহাস নিয়ে যাঁরা কাজ করেছিলেন, তাঁদের লেখা এবং চিন্তা তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। গ্রামবাংলার প্রান্তিক মানুষের সংস্কৃতিকে যে বড় ইতিহাসের অংশ করা যায়, এই আত্মবিশ্বাস তিনি পেয়েছিলেন সমসাময়িক আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চাকারীদের থেকে। তারাপদ সাঁতরার ভাবনায় এক ধরনের প্রগতিশীল ও বস্তুবাদী চেতনা কাজ করত। তিনি মন্দির বা ভাস্কর্যের আড়ালে থাকা সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের (রাজমিস্ত্রি, পটুয়া বা ছুতোর) অবদানকে গুরুত্ব দিতেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার পেছনে তৎকালীন বামপন্থী বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবেশের একটি পরোক্ষ প্রভাব ছিল বলে মনে করা হয়। লোকসংস্কৃতি জগতের গবেষকগণ মনে করেন, তারাপদ সাঁতরা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন সেই সব নামহীন গ্রামীণ কারিগরদের দ্বারা, যাঁদের হাতের কাজ তিনি দিনের পর দিন চাক্ষুষ করেছেন। শিল্পীদের প্রতি তাঁর যে দরদ এবং তাঁদের বিলুপ্তপ্রায় শিল্পের প্রতি যে দায়বদ্ধতা, তা সরাসরি তাঁদের জীবনসংগ্রাম দেখার ফসল।

১৯৯১ সালে সরকারি চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর তারাপদ সাঁতরা পুরোপুরি গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন এবং কলকাতা ও বাগনানের মধ্যে যাতায়াত করে সময় কাটাতেন। ব্যক্তিগত জীবনে অকৃতদার হওয়ায় জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বইপত্র এবং গবেষক বন্ধুদের সঙ্গই ছিল তাঁর প্রধান অবলম্বন। বার্ধক্যজনিত শারীরিক সমস্যা সত্ত্বেও তিনি লাঠিতে ভর দিয়ে গ্রামবাংলার আনাচে-কানাচে ঘুরে তাঁর অবিরাম ক্ষেত্রসমীক্ষা চালিয়ে গেছেন। এই প্রতিকূলতার মধ্যেই তিনি তাঁর বহু মূল্যবান প্রবন্ধ ও ‘কৌশিকী’ পত্রিকার বার্ষিক সংখ্যাগুলো প্রকাশের কাজে সক্রিয় ছিলেন। গবেষণার কাজে উপার্জনের সিংহভাগ ব্যয় করে ফেলায় শেষ জীবনে তাঁকে কিছুটা আর্থিক অনটন ও চিকিৎসার সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কোনও প্রকার সরকারি বা প্রাতিষ্ঠানিক অনুদানের তোয়াক্কা না করে তিনি আমৃত্যু নিজের শর্তে বাংলার অবহেলিত লোকশিল্পীদের অধিকারের লড়াই চালিয়ে গেছেন। অবশেষে ২০০৩ সালের ২২ এপ্রিল এই মহান গবেষকের জীবনাবসান ঘটে এবং তাঁর বিশাল সংগ্রহশালাটি বাংলার সংস্কৃতি প্রেমীদের জন্য এক অমূল্য উত্তরাধিকার হিসেবে রয়ে যায়।

বিশেষ কৃতজ্ঞতা: শ্যামল বেরা ও কিশোর দাস

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved