তীর্থে যাওয়ার পথ বুঝি এত সুগম না হলেই ভাল হত। তাতে সরকারি মদতে অহেতুকভাবে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করে এক থেকে একাধিক হোটেল স্থাপন করে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে ‘চ্যারাগ বাতি’ জ্বালাতেও হত না, আবার তীর্থযাত্রী তথা ভ্রমণ-পিপাসুর হাতে সহজলভ্য পুণ্য-লাড্ডু দেওয়ারও প্রয়োজন হত না। উমাপ্রসাদ, সুবোধ চক্রবর্তী কিংবা শঙ্কু মহারাজরা বোকার মতো ভ্রমণ-কাহিনি কিংবা তীর্থাভিযানের কাহিনি লিখে অমর হতেন না।

যমুনোত্রী যাওয়ার পথ তৈরি করার পথেই সেদিনের বিপর্যয়টা ঘটে গেল। শ্রমিকরা আটকে পড়লেন এবং ১৭ দিনের দীর্ঘ তথা রুদ্ধশ্বাস পরিশ্রমের পর শ্রমিকরা উদ্ধারও পেলেন। বস্তুত এই বিপর্যয়ের উদ্ধারকর্ম নিয়ে আমাদের কোনও বক্তব্যও নেই, বক্তব্য আছে শুধু এই পথ-সৃষ্টির আরম্ভ নিয়ে। আর সেই প্রসঙ্গে যে কথাটা প্রথম আসে– সেটা হল ‘তীর্থ’। সরকার অগণিত ভক্ত-দর্শনার্থীর তীর্থে যাওয়ার পথ তৈরি করে দিচ্ছিলেন, যাতে যমুনোত্রীর তীর্থস্থানে পৌঁছতে কোনও কষ্ট না হয়। তবে কিনা প্রশ্ন একটা এসেই যায় যে, এই তীর্থপথ পরিষ্কার, সুন্দর করে দিলে তীর্থযাত্রীদের থেকেও দেশি-বিদেশি অনন্ত ট্যুরিস্টের সুপরিষেবায় সরকারের অর্থাগমের পথও অধিক পরিষ্কার হবে কি না।

শুধু তীর্থ-ভাবনায় যদি যমুনোত্রীর পথের কথা ভাবেন, তাহলে বলব– এই পথ-নির্মাণের চেষ্টায় তীর্থ-দর্শনের প্রথম এবং প্রধান তাৎপর্যই ব্যাহত হয়। তীর্থ মানে কী, তীর্থ কাকে বলে– এটা যদি জানতে চান তাহলে বলব, ‘তীর্থ’ শব্দটার মধ্যেই তীর্থ যাওয়ার আসল ইঙ্গিত আছে। ‘তীর্থ’ শব্দটি যে ধাতু বা ক্রিয়াপদ থেকে আসছে– সেটা হল ‘তু’। ‘তু’ ধাতুর অর্থ হল পার হয়ে যাওয়া– তরতি। অনেক পথ পার হওয়া, অনেক বিপদ পার হওয়া, নদী পার হওয়া, এমনকী, পরীক্ষা পাশ করার ব্যাপারটাও ওই ‘তু’ ধাতু থেকে: উত্তীর্ণ হওয়া। যেমনটা মহাভারত সাবধান করে বলেছে– যার পার পাবে না, তার তরে যাওয়ার চেষ্টা কোরো না– ন তৎ তরেৎ যস্য ন পারম্ উত্তরেৎ। ‘উত্তরেৎ’ মানে উত্তরণ– হয়তো তার জন্য সন্তরণ করে পারে যাওয়া।

তার মানে, তরণ, উত্তরণ, সন্তরণ– এই সবের নেপথ্যে একটা বড় পরিশ্রমের ব্যাপার আছে এবং ‘তরণ’ ব্যাপারটা অর্থাৎ পার হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা যেহেতু নদী, কিংবা বৃহৎ জলস্থানের সঙ্গে যুক্ত, তাই গুপ্তযুগের সংস্কৃত কোষকার অমরসিংহ ‘তীর্থ’ শব্দের প্রথম মানে করেছেন– ‘জলাশয়’ এবং বেদমূলক শাস্ত্র– দুই জায়গাতেই প্রচুর সাঁতরে পারে উঠতে হয়– নিপানাগময়োস্তীর্থম্। ‘তীর্থ’ শব্দের তৃতীয় অর্থ অমরকোষের মতে– ঋষিরা যেসব জলস্থানের কাছাকাছি তপস্যা করেছেন অথবা যেসব জলস্থান ঋষিরা তপস্যার প্রয়োজনে ব্যবহার করেছেন– সেগুলিও তীর্থ নামে পরিচিত হবে, ‘তীর্থম্ ঋষিজুষ্টে জলে গুরৌ’। শেষ শব্দে গুরু কিংবা উপাধ্যায়কেও ‘তীর্থ’ বলে। কিন্তু আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জলাশয়ও নয়, ঋষি-সৃষ্ট জলস্থানও নয়, আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হল– তীর্থ শব্দের ধাতুগত অর্থ– পার হওয়া। আমার তীর্থগুরু Diana L. Eck যাকে বলেছেন ‘Crossings in Sacred Geography.

আমার পিতা-পিতামহের কাল থেকে চারধামের নাম শুনে আসছি। কিন্তু সেই সময়ে বেশিরভাগ রাস্তাই হেঁটে পার হতে হত। তাতে একজীবনে একটা মাত্র ধাম স্পর্শ করে আসাটাও সম্ভব হত না। সেকালে খুব কৃতি পুত্র-সন্তানের সর্বাতিশয়ী কৃতিত্ব ছিল এইরকম একটা মৌখিক আড়ম্বরে যে, আমি বাবা-মাকে পুরী করিয়েছি, গয়া-কাশী-বৃন্দাবনও করিয়েছি। চার ধামের যে ধারণা বদ্রীনাথ থেকে শুরু হত, সেই ব্যাসদেবের তপোভূমি, স্বয়ং ঈশ্বর-প্রমাণ নরনারায়ণের তপস্যাস্থল সেই বদরিকাশ্রম, যা পরে ‘বদ্রীনাথে’ পরিণত হয়েছে, হিমালয়ের এই অন্তরাল তীর্থ অনেকের কাছেই অধরা ছিল অগম্যতার জন্য।

তবু এই বাংলা থেকে ওঁরা সেতুবন্ধ রামেশ্বরে যেতেন সেকালেও– চার ধামের অন্যতম। বহুল দূরত্বও সম্ভবত পার্বত্য বদ্রীনাথের চেয়ে মানুষের কাছে সাধনীয় অথবা সাধ্যাবধি এক তীর্থের প্রকরণ। এই চারের মধ্যে নীলাচলে জগন্নাথই বোধহয় তীর্থযাত্রার ইচ্ছাপূরণ ঘটিয়েছে সবচেয়ে বেশি। আমরা এইসব প্রধান তীর্থের কথা ছেড়েই দিলাম, পরবর্তী কালে ছোট-বড় এবং মাঝারি যে কত তীর্থের উৎপত্তি হয়েছে, তা একদিকে যেমন মহাভারতের তীর্থযাত্রা পর্বগুলি থেকে পরিষ্কার হয়ে যাবে, তেমনই অসংখ্যেয়-ভাবে প্রায় অনির্ণেয় স্থানে কত যে তীর্থের মাহাত্ম্য– স্কন্দ-পুরাণ, শিব-পুরাণ, পদ্ম-পুরাণ, গরুড়-পুরাণ, কিংবা অগ্নিপুরাণে বর্ণিত হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই! আসলে এখানে প্রাচীন তীর্থগুলি জুড়ে গেছে বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের তীর্থগুলিতে– বৈষ্ণব তীর্থ, শাক্ত তীর্থ, শৈব তীর্থ। তাতে পূর্বোল্লিখিত প্রাচীন তীর্থগুলির চেয়ে বিশেষ-বিশেষ ধর্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত ভক্তদের কাছে শাক্ত পীঠ, শৈব মহাস্থানগুলি এবং বৈষ্ণবদের ভগবল্লীলাভূমি অধিক মহনীয় হয়ে উঠেছে।

কিন্তু এতসব স্বতোবিভিন্ন তীর্থনামের চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কথাটা হল–তীর্থে যাওয়া নয়, লোকে বলে তীর্থ করতে যাচ্ছি। বস্তুত তীর্থ করার মধ্যে একটা বিশাল পরিশ্রম লুকিয়ে থাকে এবং সেই পরিশ্রমের সঙ্গে ছোটখাটো বিপদ। সেগুলো পার হয়ে মূল তীর্থে যাওয়াটাই তীর্থ করা। হয়তো এই কারণেই অমরকোষের টীকাকার ক্ষীরস্বামী তীর্থ বলতে শুধু মাত্র জলাশয় বা জলস্থান নদীই বোঝেন না শুধু, তাঁর মতে তীর্থে যাওয়ার জন্য পথ পার হওয়াটার মধ্যেই তীর্থের তাৎপর্য– তরতি অনেন তীর্থম্– এই পথ পার হওয়াটাই তীর্থ করার তপস্যা, যাতে অনেক জন্মার্জিত পাপত্ত তরণ করা যায়– তরতি পাপাদিকং যস্মাৎ।

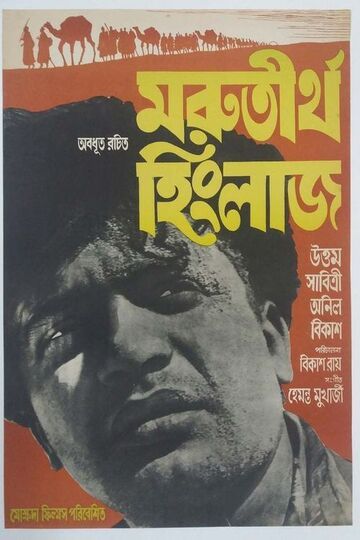

এক বৈষ্ণব মহাকবি বলেছিলেন, ‘তীর্থযাত্রা-পরিশ্রম/সকলি মনের ভ্রম।’ অর্থাৎ কিনা এই ভক্ত কবি তীর্থযাত্রার পরিশ্রম করতে চান না, বরঞ্চ ঘরে বসে ঠাকুরের সেবার্চনা করতে চান, কিন্তু তার কথায় নঞর্থকভাবে তীর্থ-যাত্রার পথ-পরিশ্রম রীতিমতো সযৌক্তিক হয়ে ওঠে। তাতে কিন্তু একাধারে এটাও পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, তীর্থ যাওয়ার পথ যদি এক্কেবারে মসৃণ হস্তামলকবৎ হয়ে ওঠে, তাহলে সেটা অনেকটাই অনলাইনে পুজো দেওয়ার মতো ব্যাপার হবে। সবচেয়ে বড় কথা, যারা তীর্থ-দর্শনের পুণ্য-ভাবনা মাথায় রেখে শুধু ভ্রমণ-সুখের জন্য– অগম্য দুর্গম স্থানে প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখার যন্ত্রণা-সুখ অনুভব করতে যান, তাঁরাও প্রায় সময়েই ওই তীর্থস্থানেই। ভ্রমণের মধ্যে যদি কোনও বিপন্নতা, কোনও কষ্ট না থাকত তাহলে ‘মরুতীর্থ হিংলাজ’ মতো একটা সিনেমাও হত না, আর উমাপ্রসাদ, সুবোধ চক্রবর্তী কিংবা শঙ্কু মহারাজরা বোকার মতো ভ্রমণ-কাহিনি কিংবা তীর্থাভিযানের কাহিনি লিখে অমর হতেন না।

আমি নিরিখে ভাবি– তীর্থে যাওয়ার পথ বুঝি এত সুগম না হলেই ভাল হত। তাতে সরকারি মদতে অহেতুক-ভাবে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করে এক থেকে একাধিক হোটেল স্থাপন করে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে ‘চ্যারাগ বাতি’ জ্বালাতেও হত না, আবার তীর্থযাত্রী তথা ভ্রমণ-পিপাসুর হাতে সহজলভ্য পুণ্য-লাড্ডু দেওয়ারও প্রয়োজন হত না। আমাদের বাংলার বাঘের তৃতীয় পুত্র উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মা যোগমায়া দেবীকে নিয়ে ১৯২৮ সালে হিমালয়ে যান। তারপর থেকে উমাপ্রসাদ হিমালয়ের বাৎসরিক পরিব্রাজক হয়ে যান। মহাভারতে গঙ্গাবতরণ তীর্থের কথা আছে। উমাপ্রসাদের একটা ভ্রমণ-কাহিনির নামও ‘গঙ্গাবতরণ’। গঙ্গার সেটা অবতরণ-স্থান বটে, কিন্তু তীর্থ বা ভ্রমণ-কৌতুকীর কাছে সেটা তরণ অথবা উত্তরণ করে পার পাওয়ার অভিযান। সহজে যেখানে যাওয়া যায় সেরকম জায়গা ছেড়ে এমন দুর্গম স্থানে পথ না তৈরি করার মহিমা বুঝিয়েই উমাপ্রসাদ লিখেছেন–

‘১৯৫২ সাল। মে মাস।

আবার কেদার-বদরী-যাত্রার উদ্যোগ করছি।

কিছুদিন আগে ভাইপো বিলেত থেকে ফিরেছে। বৈজ্ঞানিক, বিজ্ঞান-বিষয়ে গবেষণা করছে। সব কিছু নিজের বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে যাচাই করে দেখে, যার প্রমাণ পায় না তা মানতে চায় না।

আমার যাওয়ার খবর শুনে বলে, আবার কেদার-বদ্রী চললে কেন? একবার ত ঘুরে এসেছ। যাও না, ইউরোপ দেখে এস। ও-দিকে ত কখনো যাও-ই নি। অনেক কিছু নতুন দেখবে। আর যদি পাহাড়েই বেড়াতে চাও– চলে যাও সুইজারল্যান্ডে। কী অপূর্ব্ব দেশ! পাহাড় পাবে, স্নো পাবে, লেক পাবে। যেমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, তেমনি ট্যুরিস্টদের থাকার সুবন্দোবস্ত। পায়ে হাঁটার কষ্ট নেই, চটিতে থাকার অসুবিধে নেই। সব কিছুই হাতের কাছে পাবে, এমন কি পাহাড়ের বরফ-ঢাকা চূড়ায় পর্যন্ত ট্রেনে করে পৌঁছে দেবে!

চুপ করে শুনি, আর হাসি।

তারপরে বলি, হাঁ– তাইত গল্প শুনি, বই-এ পড়ি, ছবিও দেখি। পাসপোর্টও ত করা আছে। কিন্তু তবুও যাওয়া হচ্ছে কই? যখনি সুযোগ আসে তখনি হিমালয়ের দিকেই মন ছোটে,– বার হয়ে পড়ি। যেতেই হয়।

ভাইপো হাসে। বলে, আশ্চর্য! তোমাদের এ-সব বুঝি না কিছু। বুঝেও কাজ নেই আমার!

তারপর, একাই যাত্রা করি। যাত্রা সাঙ্গ করে ফিরেও আসি– পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি নিয়ে।

বছর ঘুরে যায়। আবার মে মাস আসে।

হিমালয়ের দুর্নিবার আকর্ষণ ঘর-ছাড়া মনকে আবার পথে টানে। যাত্রার আয়োজন করি।

ভাইপো খবর শুনে কাছে এসে দাঁড়ায়। হাসে। বলে, পাগল হলে নাকি? আবার চলেছ কেদার-বদরী? এইত সেদিন ঘুরে এলে?

তারপর, আবার পশ্চিম-যাত্রার পরামর্শ দেয়, পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রোজ্জ্বল প্রগতির পরিচয় দেয়। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে প্রশ্ন করে, আচ্ছা– সত্যি বলো ত ওখানে বারবার গিয়ে কি কোন আনন্দ পাও?

উত্তর দিই, পাই বই কি। নিশ্চয় পাই এবং আশাতীত পাই। নইলে যাবোই বা কেন? কেউ তে এখান থেকে জোর করে পাঠায় না। তবে, কেন যে যাই, কি যে পাই– বোঝাতে পারি না।

ভাইপো গম্ভীর হয়ে বলে, চলো, এবার আমিও যাব তোমার সঙ্গে। একবার দেখে আসি, কি আছে ওখানে। পারবো না যেতে?– শুনেছি নাকি খুব কষ্টকর পথ?

যে-কেউ আসে কেদার-বদরী-যাত্রার পরামর্শ নিতে, নিঃসঙ্কোচে যেতে উৎসাহ দিই। বলি, দ্বিধা না করে বেরিয়ে পড়ুন। কোনও ভয় নেই। সুবিধে-অসুবিধের, বাধা-বিপত্তির হিসেব-নিকেশ করতে যাবেন না, করলেই হিসেব মিলবে না, যোগে ভুল হবে– যাওয়ায় বাধা ঘটাবে। বার হয়ে পড়লেই দেখবেন, ঠিক ঘুরে এসেছেন।

ভাইপোর বেলায় কিন্তু বলতে দ্বিধা জাগে। ভাবি, সত্যিই ত পথের অত অসুবিধা, গৃহ-সুখের সন্ধান নেই– যদি কোনও ক্লেশ বোধ করে!

তবুও বলি, বেশ ত চলো না, হাজার-হাজার লোক চলেছে, আর তুমি পারবে না? নিশ্চয় পারবে। তবে, পথের কষ্টটুকু স্বীকার করে নিও। চোখ ও মন সম্পূর্ণ উন্মুক্ত রেখো– অপার আনন্দ পাবে। দুজনে বেরিয়ে পড়ি।

হিমালয়ে পথ-চলার অভিনব জীবন তার শুরু হয়। চারিদিকের বিচিত্র আবেষ্টনীর সঙ্গে সে নিজেকে সুন্দর-ভাবে মানিয়ে নেয়। দুর্গম পথের দূরূহতাও হাসিমুখে বরণ করে।

পথ চলতে চলতে জিজ্ঞাসা করি, সামনের চড়াইটা ওঠবার জন্যে একটা ডাণ্ডী বা ঘোড়া করব নাকি?

সে তখনি প্রতিবাদ জানায়। বলে, না, নাঃ–চমৎকার চলেছি। ধীরে ধীরে ঠিক উঠে যাবো। বেশ লাগছে।

বৈজ্ঞানিক গবেষক মন তার সজাগ আছে। অনুসন্ধিৎসার অনুবীক্ষণে সব কিছু দেখবার জানবার চেষ্টা করে।

কেদারনাথে এসে পৌঁছুলাম। সাগরবক্ষ থেকে ১১,৭৫০ ফিট। তুষারমৌলী কেদারশৃঙ্গের পাদদেশে অপরূপ মন্দির। মন্দিরের পিছনে বিস্তীর্ণ প্রান্তর। কিছুকাল আগেও বরফে ঢাকা ছিল। এখন চারিদিকে তুষার-গলা জলের ধারা নেমেছে–অদূরবর্ত্তিনী মন্দাকিনীর সঙ্গে কলোচ্ছ্বাসে মিলতে ছুটেছে। বেড়াতে বেড়াতে চলে এলাম বরফের রাজত্বে। সামনেই নগাধি-রাজের তুষার-শুভ্র বিরাট রূপ। দুজনে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকি।

অস্ফুটস্বরে ভাইপো বলে, নাঃ– আবার এখানে আসতেই হবে।

আমি হাসি। ভাবি, তার বৈজ্ঞানিক মন কি দেখল কি পেলো– কে জানে?

তবে এটুকু জানি,– আবার আসতেই হবে!’

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved