একটু অবাক লাগলেও বিষয়টা জানতে পারি, প্যারিস প্রদর্শনীর বছরখানেক আগে রানী মহলানবিশকে লেখা চিঠিতে। সেখানে দেখি, জোড়াসাঁকোয় আয়োজিত এক প্ল্যানচেটের আসরে নেমে এসেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, মণিলাল গাঙ্গুলি, সত্যেন দত্ত-সহ একাধিক বিদেহী আত্মা। সেখানেই মণিলালের একটি মন্তব্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তিনি বলেছেন, ‘আপনার (রবীন্দ্রনাথ) ছবি য়ুরোপে আদর পাবে’। আর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ? তিনি কি বললেন? রবীন্দ্রনাথের মুখেই শুনি সে কথা। তিনি লিখেছেন, ‘জ্যোতিদাদা বললেন, আশঙ্কা করো না। তোমার ছবি জগতে একটা নতুন আলো দেখাবে’।

৫.

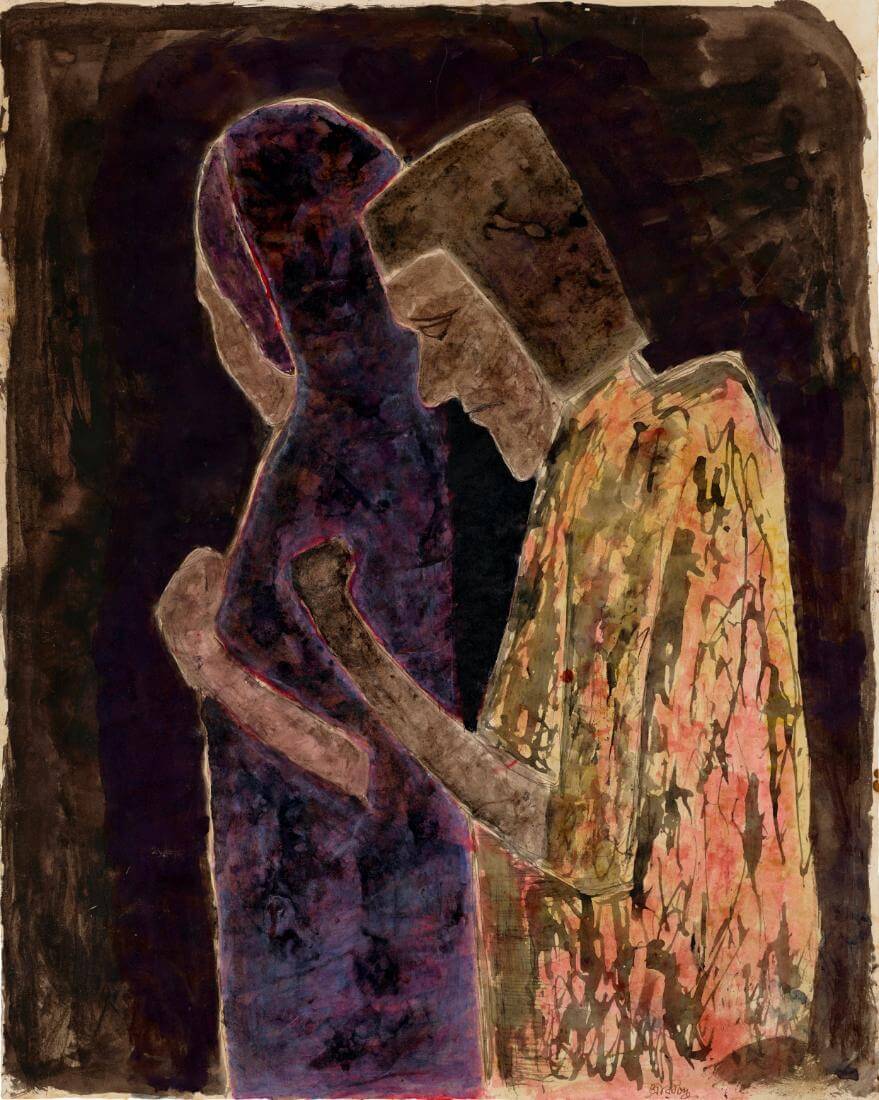

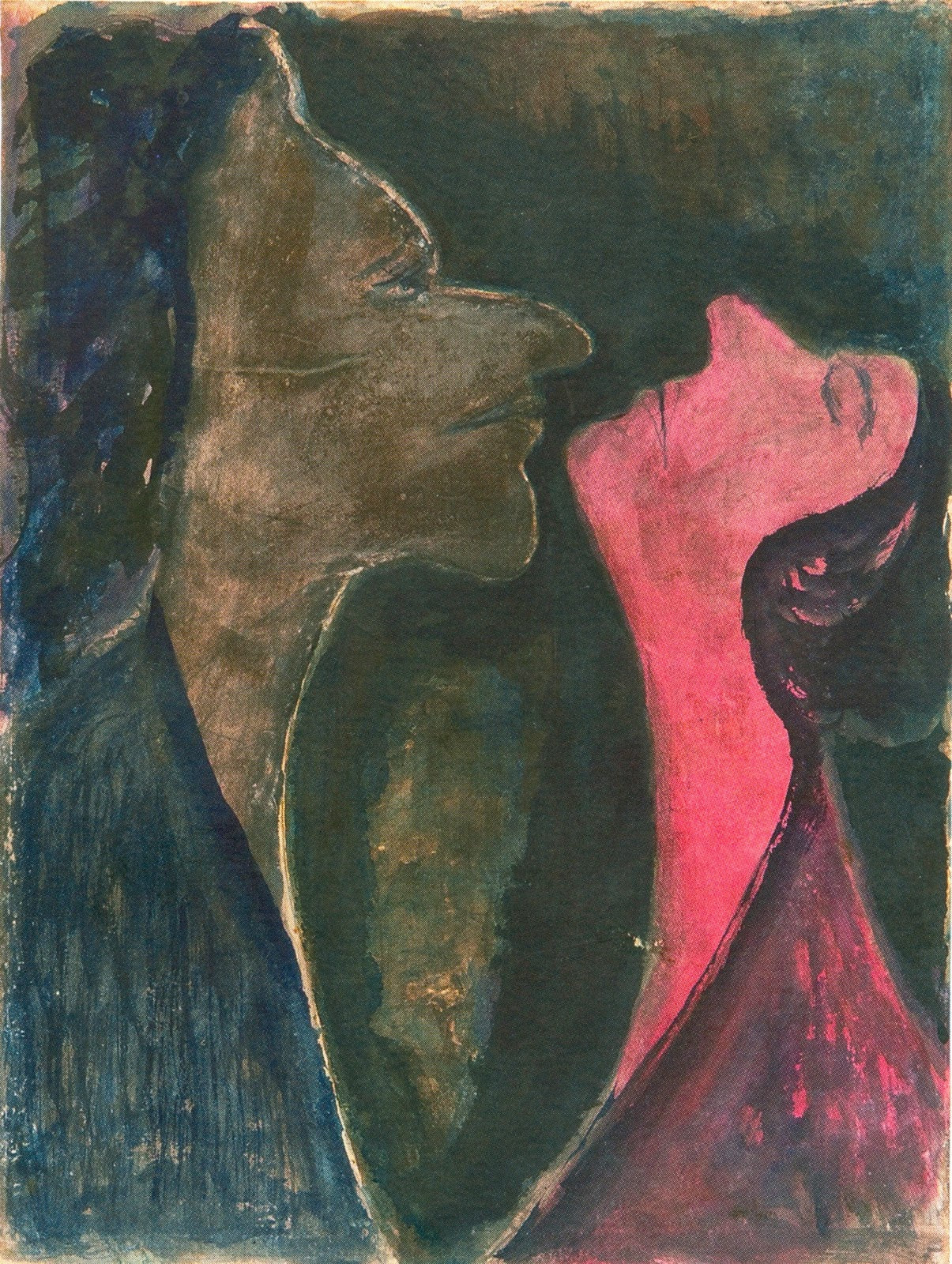

‘আনন্দবাজার পত্রিকা’য় প্রকাশিত ছবির সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ যে মনে মনে অত্যন্ত আহত হয়েছিলেন, সেকথা বলা বাহুল্য। তখনই তিনি এক কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়ে বসলেন। স্থির হল, এদেশে তাঁর ছবির পর্দা আর খোলা হবে না। যদিও কোনওরকম ছেদ পড়েনি না ছবি আঁকার কাজে। কালিকলমে আপনমনে এগিয়ে চলেছে রেখা ও আকারের স্রোত। বাইরের কাউকে বুঝতে দিলেন না, যেন সেই সমালোচনা খেয়ালই করেননি। বরং চিত্রচর্চার নিয়মিত খবরাখবর উঠে আসতে লাগল ঘনিষ্ঠজনকে লেখা চিঠিপত্রে। খবরের কাগজে অমন তীক্ষ্ণ অক্ষরে কটুবাক্য মুদ্রিত হওয়ার পরেই নির্মলকুমারীকে লিখেছেন, ‘আমি কিছু কাজ করি কিছু ছবি আঁকি। ছবি আঁকতে পারি এ একটা নতুন আবিষ্কার তাই প্রত্যেকবারে সেটাতে নতুন উৎসাহ পাচ্চি। নন্দলালের প্রশংসা পেয়ে কাজটার পরে শ্রদ্ধা জন্মেচে। রথীরা য়ুরোপে ছবিগুলোর সৎকার করবার জন্যে প্রস্তাব পাঠিয়েছে– বউমা ঠিক করে বসে আছেন সেখানকার লোকেরা বিস্মিত হবে’। তবে ভেতরে ভেতরে কবির মন যথেষ্ট সন্দিহান। বলছেন, ‘মনের মধ্যে এখনও ততটা ভরসা পৌঁচচ্চে না। তার কারণ নিজের পরে আমার বিশ্বাস আজ পর্যন্ত পাকা হল না। প্রশংসা পেলেও হবে না।’

নেশাগ্রস্তের মতো ছবি আঁকার পাশাপাশি দ্বিধাদ্বন্দ্বের আলোআঁধারি একটা এলাকা যেন মনের কুঠুরিতে বাসা বেঁধেছিল। একদিকে হু হু করে বেরিয়ে আসছে ছবির স্রোত, আবার পরক্ষণেই কনফিডেন্সের খুঁটি যাচ্ছে নড়বড়ে হয়ে। এ এক ধরনের অতৃপ্তি, যা শিল্পীমনে গভীরে জাল বিছিয়ে রাখে। রবি ঠাকুরেরও হয়েছে সেই দশা, ছবি নিয়ে খুঁতখুঁতুনি কাটতেই চায় না। ‘বঙ্গলক্ষ্মী’তে প্রকাশের কিছু আগে গগনেন্দ্রনাথকে বলছেন, ‘ছবির নেশা আজও কাটল না। ভয় ধরিয়ে দিয়েচে। ক্রমে ছবিগুলোর চেহারা বদলে আসচে। তোমরা কাছে থাকলে ভরসা পেতুম, কোন রাস্তায় চলচি সেটা তোমাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিতে পারতুম। আমার ঘাট হয়েছে, কম্পাস নেই, জাহাজ চালাতে বসেচি– হাস্যসমুদ্রের তলায় কোনদিন সমস্তটা যাবে তলিয়ে’। এখানে লেখা ‘তোমরা’ অংশে নিশ্চিতভাবে অবনীন্দ্রনাথও রয়েছেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, ছবির ব্যাপারে অবনের সঙ্গে তাঁর ‘বোঝাপড়া করে’ নেওয়ার কোনও চিঠি আমাদের হাতে আসেনি। লক্ষ করলে, ১৯১৯-এর শেষদিকে নন্দলালের কলাভবনে যোগদানকে কেন্দ্র করে কাকা-ভাইপোর সেই প্রবল মান-অভিমানের পর অবনীন্দ্রনাথকে লেখা ‘রবিকা’র চিঠি এসেছে ১৯৩০ সালের মাঝামাঝি, প্রায় এগারো-বারো বছর পরে। শুধু তাই নয়, অবনকে এ চিঠি যখন লিখছেন ততদিনে রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত চিত্রকর। আর্টিস্ট হিসেবে বিশ্বশিল্পের তীর্থক্ষেত্র প্যারিসের দরবারে অভিনন্দিত। চিঠিতে স্পষ্টত মিশে আছে শিল্পীসত্তার অভিমানের পাশাপাশি চিত্রীর নীরব অহংকার।

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ভাবলে আশ্চর্য লাগে, ভারতশিল্পে নতুন পথের দিশারি, বাংলা-কলমের প্রতিষ্ঠাতা অবনের সঙ্গে কাছে তাঁর চিত্রকর পর্বের কোনও পত্রালাপ পাওয়া যায় না। গগনকে লেখা চিঠি পেয়েছি, কিন্তু অবনকে লেখা চিঠি গেল কোথায়? তবে কি ইন্ডিয়ান আর্টকে নতুন পথ দেখানোর কারিগর অবনের পরিবর্তে পরামর্শ চেয়েছেন গগনের কাছে! সে কি সচেতন ভাবেই? আমরা জানি, গগনেন্দ্রনাথের চিত্রমালা ভারতীয় ঘরানা থেকে সরে পশ্চিমের কিউবিস্ত চিত্রভাবনার সুরে বেজেছে। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথও তাঁর ছবিতে ভারতীয় আদর্শকে তুলে ধরতে রাজি নন, সচেতন ভাবেই নন।

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ভাবলে আশ্চর্য লাগে, ভারতশিল্পে নতুন পথের দিশারি, বাংলা-কলমের প্রতিষ্ঠাতা অবনের সঙ্গে কাছে তাঁর চিত্রকর পর্বের কোনও পত্রালাপ পাওয়া যায় না। গগনকে লেখা চিঠি পেয়েছি, কিন্তু অবনকে লেখা চিঠি গেল কোথায়? তবে কি ইন্ডিয়ান আর্টকে নতুন পথ দেখানোর কারিগর অবনের পরিবর্তে পরামর্শ চেয়েছেন গগনের কাছে! সে কি সচেতন ভাবেই? আমরা জানি, গগনেন্দ্রনাথের চিত্রমালা ভারতীয় ঘরানা থেকে সরে পশ্চিমের কিউবিস্ত চিত্রভাবনার সুরে বেজেছে। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথও তাঁর ছবিতে ভারতীয় আদর্শকে তুলে ধরতে রাজি নন, সচেতন ভাবেই নন। বরং তাঁর দৃষ্টির বিস্তার দেশের সীমানা ছাড়িয়েছে আধুনিক পশ্চিমের মাটিতে। তাই কি ছবির ব্যাপারে গগনের প্রতি পক্ষপাত? এ কি অমোঘ সত্যি বলে ধরে নেবো? না, অবশ্যই তা নয়। কারণ ছবি আঁকা নিয়ে অবনের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ আলাপ একাধিক বার ঘটেছে। যার অন্যতম পাথুরে প্রমাণ প্যারিস প্রদর্শনীর পরে অবনকে লেখা দীর্ঘ চিঠি। যেখানে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, ‘দেশে থাকতে তুমি আমাকে ছবি সম্বন্ধে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছিলে। তখন ভেবেছিলুম অত্যুক্তি করচ।’ অর্থাৎ অবনের সঙ্গে ছবি নিয়ে তাঁর রীতিমতো আলোচনা হয়েছে। এরপর প্যারিস এগজিবিশন প্রস্তুতিপর্বের কথায় লিখেছেন, ‘প্যারিসে গিয়ে একদিন সেখানকার সমজদারদের দেখানো গেল। তাদের একজন আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললে আমি জানতুম তুমি great, কিন্তু আজ সত্যি সত্যি বোঝা গেল তুমি কত great. কেউ কেউ বললে এ ছবি আমাদের আর্টিস্টের পক্ষে এডুকেশন। ইত্যাদি ইত্যাদি। ওরা সবাই চেষ্টা করে একজিবিশন করালে। লজ্জা পেতে হয়নি।’ এই হচ্ছে রবি ঠাকুরের জবানীতে প্যারিস প্রদর্শনীর গ্রিনরুমের গল্প। চিঠির শেষ তিনটি শব্দে কি আর্টিস্ট রবীন্দ্রনাথের অহংকার তীব্রতর হয়ে ওঠেনি? ‘লজ্জা’ পাওয়ার আশঙ্কা যে নেই, তা জানা ছিল। অবনেরা আগেই বলেছিলেন। তবু এই শব্দে যেন একটা মৃদু খোঁচা রয়ে গেল। এটাও উল্লেখ করা দরকার, যত অনায়াসে তিনি প্যারিসের ‘গ্যালারী পিগাল’ -এ এগজিবিশন আয়োজনের কথা বলছেন, বাস্তবে তা ঘটেনি। ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো এসে সবটুকু দায়িত্ব হাতে তুলে না-নিলে ওই সময়ে তা ছিল অসম্ভব। সে কথায় পরে আসছি, অন্যদিকের একটি প্রসঙ্গ সেরে নিই।

পরলোকচর্চায় রবীন্দ্রনাথের যে বিশেষ আগ্রহ ছিল, সে আমাদের জানা। যেটা অজানা তা হল, ছবি আঁকার প্রসঙ্গে তিনি পরলোকগত প্রিয়জনদের মতামত চেয়েছেন। একটু অবাক লাগলেও বিষয়টা জানতে পারি, প্যারিস প্রদর্শনীর বছরখানেক আগে রানী মহলানবিশকে লেখা চিঠিতে। সেখানে দেখি, জোড়াসাঁকোয় আয়োজিত এক প্ল্যানচেটের আসরে নেমে এসেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, মণিলাল গাঙ্গুলি, সত্যেন দত্ত-সহ একাধিক বিদেহী আত্মা। সেখানেই মণিলালের একটি মন্তব্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তিনি বলেছেন, ‘আপনার (রবীন্দ্রনাথ) ছবি য়ুরোপে আদর পাবে’। আর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ? তিনি কি বললেন? রবীন্দ্রনাথের মুখেই শুনি সে কথা। তিনি লিখেছেন, ‘জ্যোতিদাদা বললেন, আশঙ্কা করো না। তোমার ছবি জগতে একটা নতুন আলো দেখাবে’। জ্যোতিদাদার সেই কথা সত্যিই ফলেছে। যদিও ভাবনার অন্ত ছিল না রবীন্দ্রনাথের, ‘আশ্চর্য লাগল এই জন্যে যে, আমার মনে সত্যই এ সম্বন্ধে আশঙ্কা আছে’। ভবিষ্যতে কবির সে ‘আশঙ্কা’ অমূলক হলেও প্রশ্নটা থেকেই যায়, ‘ছবিঠাকুর’ কি জ্যোতিদাদার কথায় ভরসা রাখতে পেরেছিলেন?

(চলবে)

…পড়ুন ছবিঠাকুর-এর অন্যান্য পর্ব…

পর্ব ৪: প্রথম ছবি পত্রিকায় প্রকাশ পাওয়ামাত্র শুরু হয়েছিল বিদ্রুপ

পর্ব ৩: ঠাকুরবাড়ির ‘হেঁয়ালি খাতা’য় রয়েছে রবিঠাকুরের প্রথম দিকের ছবির সম্ভাব্য হদিশ

পর্ব ২: রবীন্দ্রনাথের আঁকা প্রথম ছবিটি আমরা কি পেয়েছি?

পর্ব ১: অতি সাধারণ কাগজ আর লেখার কলমের ধাক্কাধাক্কিতে গড়ে উঠতে লাগল রবিঠাকুরের ছবি

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved