‘কাল’ বা ‘সময়’-এর সরলরৈখিক ধারণা অবশ্য সন্মাত্রানন্দের প্রায় সমস্ত লেখাতেই অনুপস্থিত। সম্ভাবনার বহুরূপতাকে ধরেই এক কাল থেকে অন্য কালের মধ্যে সংযোগের সেতু গড়েন তিনি। সে যোগাযোগের একক হয়ে থাকে কল্পনা। ওই মেয়ের মতোই, কল্পনার রেখাচিত্রে নিজেকে ও নিজের পরিপার্শ্বকে সীমায়িত করে ফেলার সংকট তিনি চিনেছেন, আর সে চেনার অভিজ্ঞতা মনে রেখেই কল্পনাকে অবলম্বন করে জীবনের পথ খোঁজেন তিনি। সে খোঁজে তাঁর সঙ্গেই শামিল হয় তাঁর উপন্যাসের চরিত্ররাও।

এ বড়ো সুখের সময় নয়। তবু, এ বড়ো দুঃখের সময়ও নয়। এ এমন এক আশ্চর্য সময়, যখন মেয়েরা তাঁদের মানবত্বের পূর্ণ মূল্য দাবি করছেন। দেশ-কাল-সমাজ জুড়ে নারীকে ঘিরে যে লক্ষ্মণরেখা টানা হয়ে আসছে, যে রেখার মাপসই করে তাকে কল্পনা করে সুখী হয় পুরুষ আর যে মনের মাধুরীতে ডুবে থেকে সে চোখ মেলে নারীকে তার স্ব-রূপে দেখতেই পায় না অথবা চায়ও না, সেই বানিয়ে-তোলা আদলের দিকে প্রতিস্পর্ধায় ঋজু হয়ে দাঁড়াচ্ছেন মেয়েরা। এখন। এই মুহূর্তে। আর নারীর স্ব-এর অধিকার ফিরে পেতে চাওয়ার সেই সময়েই অতীত থেকে সামনে এসে দাঁড়াল এক মেয়ে। একান্ত কাছের পুরুষটির দিকেই সে অভিযোগের আঙুল তুলে বলে উঠল: ‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি, তুমিই অপমান করছ। তোমার মতো পুরুষেরা কেন একথা বোঝে না যে, মেয়েরা সুন্দরও নয়, অসুন্দরও নয়। মেয়েরা তোমাদের মতই মানুষ। রক্তমাংসের বাস্তব মানুষ। তাদের অসুখ-বিসুখ আছে, ব্যথা-বেদনা আছে, ক্লান্তি আছে, হতাশা আছে, মক্ষিকার মতো প্রতিদিন মরে যাওয়া আছে। তোমাদের কল্পনা পূরণের কোনো দায় নেই মেয়েদের। তোমার কবিতার ঘোরগ্রস্ত খেলার পুতুল নই কেউ আমরা।’

………………………………………………………..

আরও পাতাবাহার: ঔজ্জ্বল্য, শিল্পস্বভাব এবং বেপর্দা আত্মবিশ্বাস: প্রাচীন ভারতের গণিকাসংস্কৃতি

………………………………………………………..

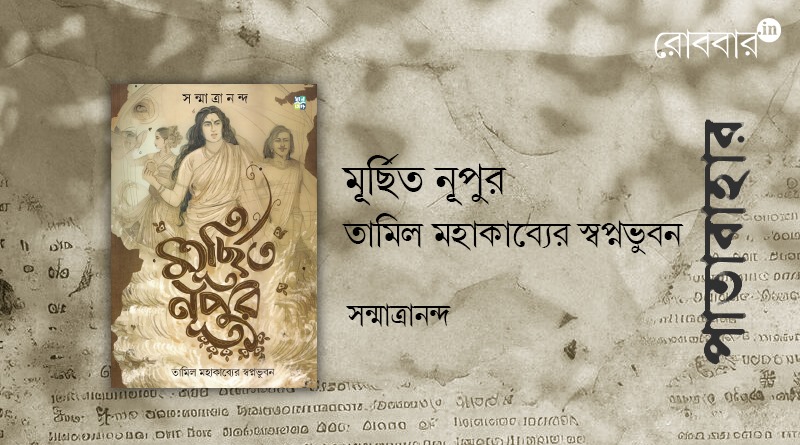

সে মেয়ের জন্ম আঠেরোশো বছর আগের এক অতীত কালে। তবুও, এক আশ্চর্য সূত্রে সে অতীত আর এ বর্তমান গাঁথা হয়ে যাচ্ছে। কথা বলার সূত্র। কথা বলতে আরম্ভ করছে মেয়েরা। সময়ের বিপরীতে দাঁড়িয়ে। সমাজের নির্ধারণের মুখোমুখি হয়ে। আর সেই কথায় ভর করেই গড়ে উঠছে অন্য এক ন্যারেটিভ, সন্মাত্রানন্দের কলমে যার নাম ‘মূর্ছিত নূপুর’। যে বানিয়ে-তোলা আদলকে এ মেয়ে অস্বীকার করছে, তার নির্মাণ কিন্তু দ্বেষ থেকে নয়, প্রেম থেকে তার উৎসার। তবুও তো সে নির্ধারিত গণ্ডি মেয়ের স্ব অথবা আত্মকেই অস্বীকার করে চলেছে। প্রেমিক পুরুষ তার অস্তিত্বের উপর ক্রমান্বয়ে নানা উপমা-কল্পনা আরোপ করছে, পরে সেই কল্পনার নির্মোক সরিয়ে নারীটিকে তার নিজস্ব চেতনায় চিনতে চেয়েও সে দ্বিধান্বিত, বিক্ষুব্ধও হয়তো বা, কেন-না নিজের কল্পনাকে নিঃশেষে দূরে ঠেলে দিলে তার অহং আহত হচ্ছে। সেও একরকমের নিজেকে অস্বীকার হয়ে দাঁড়াচ্ছে তার নিজেরই কাছে। আসলে সমাজের প্রেক্ষিতে নারী অপর বলেই তার ক্ষেত্রে আত্মকে হারানোর প্রবণতা অধিক, তবে যে-কোনও অহংবান মানুষের প্রেক্ষিতেই এই হারানোর সংকট ফিরে ফিরে আসে। ব্যক্তি আর সমষ্টির টানাপড়েনে এই অস্বীকৃতিই বারবার সত্য হয়ে ওঠে। সেই অচেনার ঘেরাটোপ থেকে স্ব-এর অভিমুখে যাত্রাই মানুষের চিরন্তন ব্রত। সেই ব্রতকে চিহ্নিত করেই হয়তো বা এ উপন্যাসে কথকের নামকরণ ‘স্বয়ম’। এই উপন্যাসের পটভূমি আঠারোশো বছর আগেকার দক্ষিণ ভারত হলেও, সেই একই অভিযাত্রা যুগে যুগে কালে কালে ঘটে চলেছে, দেশ থেকে দেশান্তরে। সেই একই কণ্ঠস্বর, একই বেদনা, একই বিচ্ছেদ, স্বপ্নভঙ্গ ও সংগ্রামের কাহিনি আবহমান কাল ধরে আমাদের রক্তের ভিতর বয়ে চলেছে। দেশকালনিরপেক্ষ সেই কাহিনি। তাই বাহ্য পরিচয়ে ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস হয়েও ‘মূর্ছিত নূপুর’ আসলে আমাদের সাম্প্রতিক জীবনেরই ছবি, ইতিহাস সেখানে একটা অজুহাত মাত্র।

………………………………………………………..

আরও পাতাবাহার: দাঁড় আছে, পাখি নেই, এই শূন্যতা অবনীন্দ্রনাথের

………………………………………………………..

‘কাল’ বা ‘সময়’-এর সরলরৈখিক ধারণা অবশ্য সন্মাত্রানন্দের প্রায় সমস্ত লেখাতেই অনুপস্থিত। সম্ভাবনার বহুরূপতাকে ধরেই এক কাল থেকে অন্য কালের মধ্যে সংযোগের সেতু গড়েন তিনি। সে যোগাযোগের একক হয়ে থাকে কল্পনা। ওই মেয়ের মতোই, কল্পনার রেখাচিত্রে নিজেকে ও নিজের পরিপার্শ্বকে সীমায়িত করে ফেলার সংকট তিনি চিনেছেন, আর সে চেনার অভিজ্ঞতা মনে রেখেই কল্পনাকে অবলম্বন করে জীবনের পথ খোঁজেন তিনি। সে খোঁজে তাঁর সঙ্গেই শামিল হয় তাঁর উপন্যাসের চরিত্ররাও। ক্ষপণকের বাচনে সন্মাত্রানন্দ নিজেই হয়তো বলে যান:

“ধরুন, আপনি নিজেও আসলে কোনও বাস্তব মানুষ নন। আপনি একটি মহাকাব্যের কাল্পনিক চরিত্র। আপনাকে কোন কবি কল্পনা করে চলেছেন। শুধু আপনাকেই না, আপনার চারপাশে যারা রয়েছে, চারপাশে যা যা ঘটছে বা ঘটবে, সবই সেই কবি কল্পনা করে লিখে চলেছেন। আবার একই সঙ্গে তাঁর কাব্যের চরিত্রদেরও তিনি খানিকটা খানিকটা করে কল্পনা করার শক্তি দিয়েছেন। তাই আপনি চারিপাশের ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কে কিছু কিছু কল্পনা করে ফেলছেন। কিন্তু পরে ঘটনাস্রোত পালটে যাচ্ছে। তখন আপনি দেখছেন, চারিপাশের বস্তুগুলি বা ব্যক্তিবর্গ আপনার কল্পনা-মাফিক নয়। অন্যরকম। সেই অন্যরকমটাও কিন্তু সেই কবি আগে থেকেই কল্পনা করে রেখেছেন…”

………………………………………………………..

আরও পাতাবাহার: এ-কথা সে-কথার হালকা মেঘে জরুরি কথা

………………………………………………………..

ইলাঙ্গো আডিগল নামের সে ক্ষপণক কল্পনা করে চলেছিলেন এক মহাকাব্য, ইতিহাস যাকে জেনেছে ‘শিলপ্পদিকরম’ নামে। রামায়ণ বা মহাভারতের মতো রাজবংশের মানুষদের চারপাশে আবর্তিত নয়, সে মহাকাব্য সাধারণ জনতাকে ঘিরে বেড়ে ওঠে, নারীর স্বরকে ভূমি দিতে চায়। যে মানুষেরা কোনও না কোনও রকম ভাবে অপর। অর্থাৎ সমাজের নির্ধারিত কল্পিত ছকে ক্ষমতা যাদের মাপসই করে রাখে, তাদের স্ব-অভিমুখে যাত্রার ইঙ্গিত রেখে চলে সে মহাকাব্য। আর সেই মহাকাব্যকে আলম্ব করেই সন্মাত্রানন্দ তাঁর নিজস্ব আখ্যান বুনেছেন। ‘শিলপ্পদিকরম’-এর কাহিনির মুকুরে তিনি ছায়া দেখেছেন আজকের সময়ের, আজকের ব্যথা-বেদনা-আনন্দ-নিরাশার। দুজন কবি-সন্ন্যাসী একে অপরকে, একইসঙ্গে তাঁদের পরিপার্শ্বকে রচনা করতে করতে এগিয়েছেন এ উপন্যাসে। সে রচনা যুগপৎ ভিতরের পৃথিবীতে ডুব দিয়ে কল্পনার গণ্ডূষ ভরে নেয়, আবার বাইরের পৃথিবীকে ছুঁয়েছেনে তার কলরবে সুর মেলায়, আর কখনও এ দুই বিপরীত মেরুকে মিলিয়ে নেয় একইসঙ্গে, আঙুলের কোনও এক অনির্বচনীয় মুদ্রায়।

মূর্ছিত নূপুর

সন্মাত্রানন্দ

ধানসিড়ি

৫০০

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved