সত্যজিতের ‘ঘরে বাইরে’-র শুটিংয়ে এসেছিলেন রুশদি, ভারতীয় সাহিত্যের ৫০ বছর পূর্তিতে রুশদির সম্পাদনায় প্রকাশিত বই ‘মিরর ওয়ার্ক’-এ সত্যজিতের গল্পের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর ‘গোল্ডেন হাউস’ উপন্যাসে একটা চরিত্রের ডাকনাম অপু। এমনকী, কয়েক বছর আগেও রেডিট-এ একটা ‘আস্ক মি এনিথিং’ (এএমএ) সেশনে রুশদিকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তাঁর প্রিয় সিনেমা কী? সেখানেও জানিয়েছিলেন, নিঃসন্দেহে সত্যজিৎ রায়ের ‘পথের পাঁচালী’!

–এখনও নাস্তিক?

–এখনও নাস্তিক।

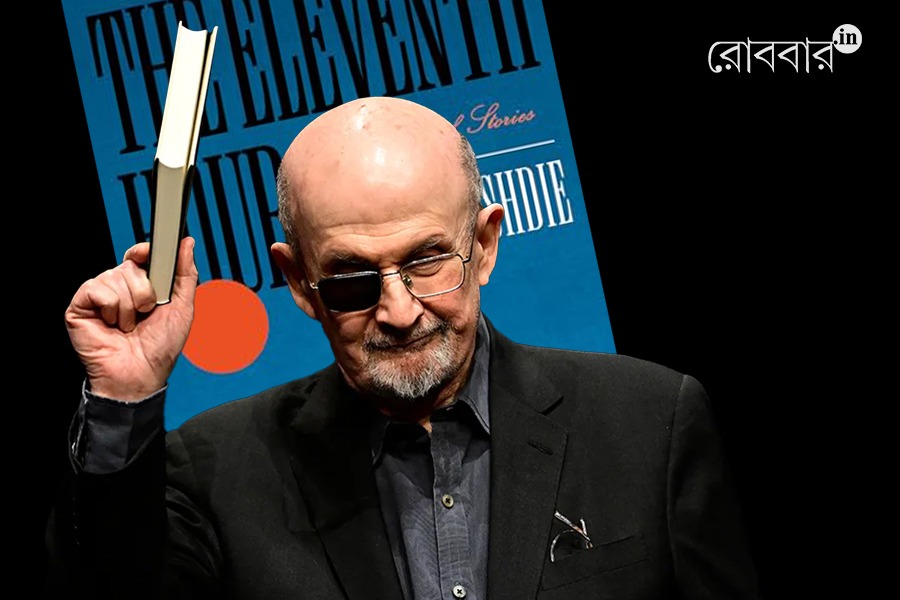

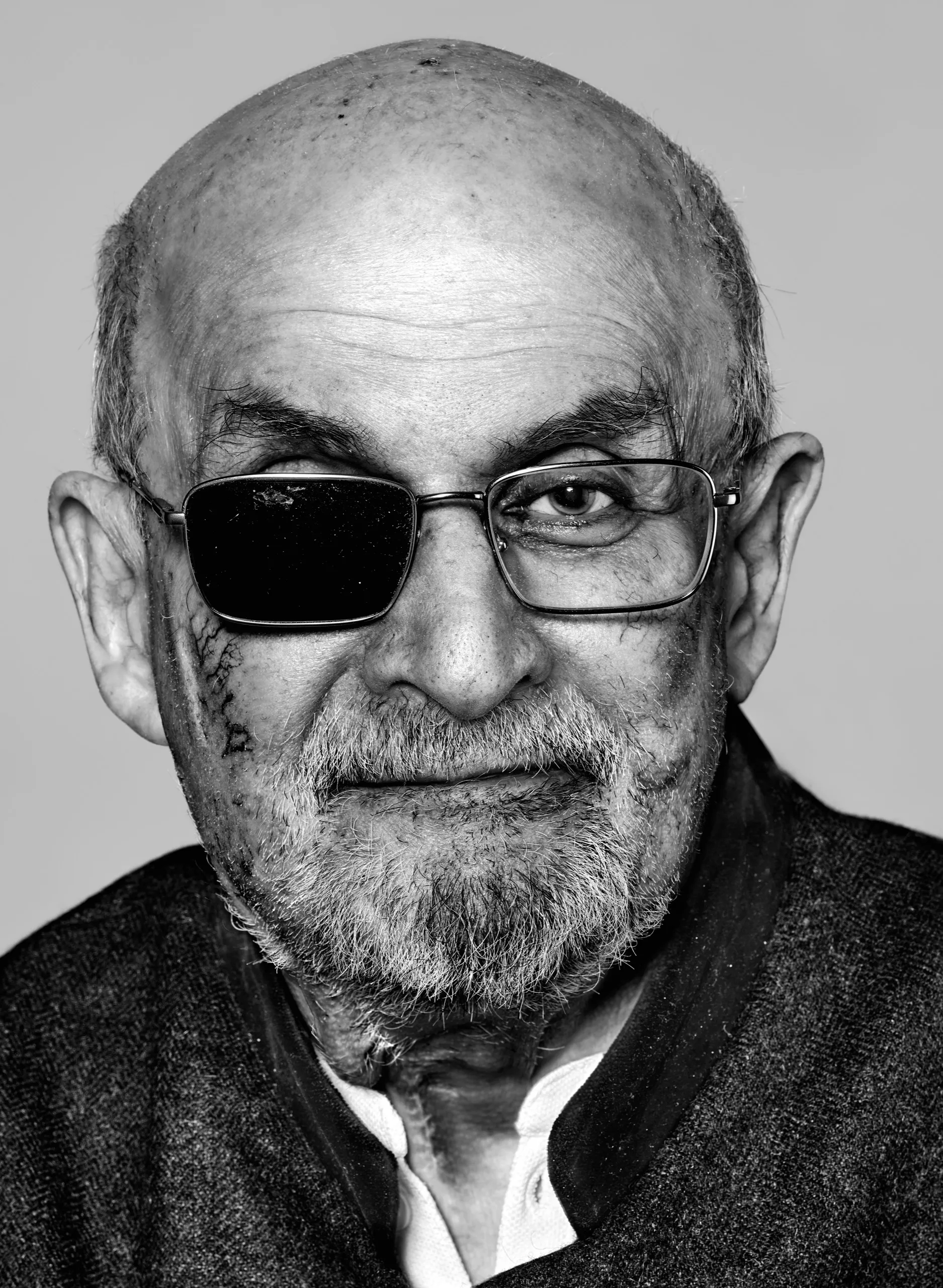

২০২২-এর আগস্টে প্রাণঘাতী আক্রমণের পর রুশদির প্রথম ফিকশন। নতুন বইয়ের নাম ‘ইলেভেনথ আওয়ার’। শেষ মুহূর্ত। দু’বছর বাদেই রুশদি ৮০-তে পা দেবেন। এক নামী কাগজ এই বইয়ের সম্পর্কে লিখেছে: ‘সলমন রুশদি রাইটস লাইক হি ইজ রানিং আউট অফ টাইম’– যেন সময় ক্রমে ফুরিয়ে আসছে।

সাকুল্যে পাঁচটা গল্প। ‘ইন দ্য সাউথ’ আর ‘দি ওল্ড ম্যান ইন দ্য পিয়াৎজা’ তুলনায় ছোট। ‘লেট’ আর ‘ওকলাহোমা’ বেশ বড়। সবচেয়ে বড় গল্প/উপন্যাসিকা– ‘দ্য মিউজিশিয়ান অফ কাহানি’। প্রতিটা গল্পে কোনও না কোনও ভাবে মৃত্যুর গায়ের গন্ধ। অদ্ভুতভাবে প্রতিটা গল্প অন্য গল্পের সঙ্গে যেন লতায়-পাতায় জড়িয়ে। যদিও সেটা রুশদির প্রায় সব লেখাতেই থাকে, প্রতিটা গল্প আরও অসংখ্য গল্পের কথা বলে।

প্রথম গল্প ‘ইন দ্য সাউথ’ পড়তে পড়তে মনখারাপ হতে পারে। বিশেষত রুশদি ভক্তদের। মেলানকলি। যেন রাংতায় মোড়া দীর্ঘশ্বাস। এবার সত্যিই বোধহয় সূর্য পাটে বসেছে। সত্যিই এবার তিনি বোধহয় বৃদ্ধ হলেন। গল্পে বার্ধক্যের ছাপ স্পষ্ট। দু’টি বৃদ্ধ চরিত্র। দু’জনের নামের আদ্যক্ষর এক। আলাদা করে চেনার জন্য একজন সিনিয়র ভি, একজন জুনিয়র ভি। ১৭ দিনের ছোট-বড়। প্রায় ছায়ার মতো। একজনকে অন্যের থেকে আলাদা করা যায় না। ভালোবাসার ভাষা? বচসা। চুকলি। একজন জীবন নিয়ে ইতিবাচক, আরেকজন নেতিবাচক, খিটখিটে। জিজীবিষা বনাম বিবমিষা। পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হয় না– আসলে রুশদির সঙ্গে রুশদির সংলাপ। একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা। যে মরতে চায়, সে মরে না, আর যার বাঁচার ইচ্ছে, সে চলে যায়। জীবন নিষ্ঠুর। লেখক ততোধিক।

গল্পের শেষে রুশদি লেখেন– জীবন আর মৃত্যু আসলে মুখোমুখি দুটো বারান্দা। কপাট খুলে দুই বারান্দায় ঝগড়া-বচসা-তর্ক জারি থাকে।

এই যে অল্টার ইগো বানিয়ে, নিজের সঙ্গে নিজের সংলাপ বা নিজের লেখা চরিত্রের সঙ্গেই লেখকের নিজের কথোপকথন– এই ছাঁদে লেখেন এমন বহু উত্তর-আধুনিক লেখককেই আমরা পেয়েছি। যেমন ইতালো ক্যালভিনো। ক্যালভিনোর লেখা ‘পালোমার’ এক বিশেষ জায়গা জুড়ে আছে এ বইয়ের চতুর্থ গল্প ‘ওকলাহোমা’তে।

এমনকী, রুশদির নিজের লেখা প্রায় প্রতিটি উপন্যাসেই কোনও কোনও চরিত্রে লেখক নিজে ঢুকে পড়েন বিভিন্নভাবে। যেমন ‘টু ইয়ার্স এইট মান্থস অ্যান্ড টোয়েন্টি এইট নাইটস’ উপন্যাসে দেখি বিখ্যাত বহুজ্ঞ ইবন রুশদ-এর বংশধররা পরিচিত হয় ‘রুশদি’ নামে, যারা ধর্মের থেকে বেশি যুক্তিতে বিশ্বাস রাখে; অথবা ‘শালিমার দ্য ক্লাউন’ উপন্যাসে ম্যাক্সিমিলান অফুলাস চরিত্রেও রুশদির ছাপ স্পষ্ট। এই বইয়ের ‘ওকলাহোমা’ গল্পেও দেখি– লেখক এবং তাঁর সম্ভাব্য অল্টার ইগোদের নিয়ে খেলা চলে। পড়তে পড়তে ক্রিস্টোফার নোলান থেকে শুরু করে উইম ওয়েন্ডার্স-এর ‘প্যারিস টেক্সাস’ সিনেমার কথা মনে পড়া আশ্চর্যের নয়। এ গল্প বেশ জটিল। গল্পের মধ্যে গল্পের মধ্যে গল্প। লেখক বনাম চরিত্র, উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতির দোলাচল। কাফকার প্রথম অসমাপ্ত কাজ ‘আমেরিকা’ নিয়ে একজন লেখক প্রায় ঘোরগ্রস্থ। তার নামের আদ্যক্ষরও আবার ‘K’। কাফকার গল্প বা উপন্যাসে কি ‘হ্যাপি এন্ডিং’ সম্ভব?

দ্বিতীয় কাহিনি ‘দ্য মিউজিশিয়ান অফ কাহানি’ নিয়ে একটু বেশি লিখতে হবে সঙ্গত কারণেই। শুধু এ বইয়ের সবচেয়ে ‘বড় লেখা’ বলেই নয়। অন্যদিক দিয়েও এই গল্পকে এই বইয়ের কেন্দ্রীয় কাহিনি বলা চলে অন্য কারণে, তবে সেই প্রসঙ্গ লেখার শেষে আলোচনা করব। এ লেখার নেপথ্য অনুপ্রেরণা ‘গুপী গায়েন ও বাঘা বায়েন’ হলেও আশ্চর্যের কিছু নেই। গুগাবাবাকে সেলাম ঠুকে তো সেই কবেই রচনা করেছিলেন ‘হারুণ অ্যান্ড দ্য সি অফ স্টোরিজ’। সেখানে শুণ্ডি আর হাল্লার আদলে গড়েছিলেন দুটো রাজ্য– গুপ আর চুপ। দুটো কথা-বলা মাছের নাম দিয়েছিলেন গুপি আর বাঘা।

আমরা জানি, সত্যজিতের ‘ঘরে বাইরে’-র শুটিংয়ে এসেছিলেন রুশদি, ভারতীয় সাহিত্যের ৫০ বছর পূর্তিতে রুশদির সম্পাদনায় প্রকাশিত বই ‘মিরর ওয়ার্ক’-এ সত্যজিতের গল্পের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর ‘গোল্ডেন হাউস’ উপন্যাসে একটা চরিত্রের ডাকনাম অপু। এমনকী, কয়েক বছর আগেও রেডিট-এ একটা ‘আস্ক মি এনিথিং’ (এএমএ) সেশনে রুশদিকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তাঁর প্রিয় সিনেমা কী? সেখানেও জানিয়েছিলেন, নিঃসন্দেহে সত্যজিৎ রায়ের ‘পথের পাঁচালী’! রুশদির লেখায় সত্যজিৎ তাই ফিরে ফিরে আসেন। সে কারণে বাঙালিরও রুশদির প্রতি দুর্বলতা হয়তো একটু বেশি। এ গল্পেও এক জায়গায় ‘পথের পাঁচালী’র অনুষঙ্গ টেনেছেন। পরের গল্প ‘লেট’ এ-ও উল্লেখ আছে সত্যজিতের নাম।

তবে ওটুকুই। গড়নের দিক দিয়ে এ গল্পের সঙ্গে গুগবাবার কোনও মিল নেই। গানের অলৌকিক শক্তিটুকু ছাড়া। সুরসম্রাজ্ঞী চাইল্ড প্রোডিজি, ইনফ্লুয়েন্সার কালচার, সফল সার্চ ইঞ্জিন বেচে বিপুল টাকা, ধনকুবের মিডিয়াপতি, ক্রিকেটের ক্যারিশমা, ফ্যামিলি ব্র্যান্ড, ধর্মের টানে সংসার ছেড়ে কাল্টের দিকে পা বাড়ানো গণিতজ্ঞ এবং এক বিলিয়ন ডলার বেবি। এ গল্পে রুশদির চেনা আঙুলের ছাপ চিনতে অসুবিধা হয় না। তাঁর নিজের ঢঙের গল্প, পপ কালচার থেকে ইন্টারনেট, রাজনীতি থেকে ধর্ম– টুকরো রেফারেন্স ছড়াতে ছড়াতেই এ গল্প এগয়। আর্নেস্ট হেমিংওয়ে বলতেন, লেখা থেকে অতিরিক্ত চর্বি ঝেড়ে ফেলতে। ঠিক যেটুকু চাই সেটুকুই। সেটা অনেকেই মনে করেন গদ্য লেখার নমস্য রুলবুক। কিন্তু রুশদি নিজে সে দলে যেহেতু কোনও দিনই ছিলেন না, এ গল্পেও তিনি সে নিয়মকে দশ গোল দিয়েছেন। লেখা জুড়ে রুশদি ঘরানার ‘ম্যাক্সিমালিজম’। ঘটনার ঘনঘটা। বাঘে গরুকে একঘাটে জল খাওয়ানো।

এ গল্পের কেন্দ্রেও আছে প্রচণ্ড নিষ্ঠুর এক মৃত্যু। কার, কীভাবে– সেসব বলছি না। এ গল্পেও তাঁর সহজাত মেধাবী শয়তানি সময়-সুযোগ বুঝে অন্তর্ঘাত চালাতেই থাকে। গল্পের শুরুতেই বলেন, যেভাবে দুমদাম জায়গার নাম বদলে যাচ্ছে, তাতে পুরনো মানুষজনের চিনতে অসুবিধা হওয়ারই কথা। তাই তিনি এই গল্প যেখানে ঘটেছে, তার নাম নিজেই বদলে দিয়েছেন, ‘কাহানি’। এই নাম বদলের রাজনীতি নিয়ে আগের উপন্যাস ‘ভিকট্রি সিটি’তেও টিপ্পনী কেটেছিলেন। আবার অন্য এক জায়গায় দেখি, সার্চ ইঞ্জিনের ‘বেটা’ ভার্সনকে ‘বেটা’ অর্থাৎ ‘সন্তান’ বলে সম্বোধন করতে। মনে পড়ে যাবে, প্রধানমন্ত্রী বিল গেটস-এর সঙ্গে এক আলোচনায় বলেন যে, ভারতের বাচ্চাদের মুখে নাকি বোল ফোটে ‘এআই’ দিয়ে, কারণ তারা জন্মের পরেই মা-কে ‘আইই’ বলে ডাকে; অন্য এক জায়গায় গায়ক কৈলাশ খের বলেছিলেন, কম্পিউটারে ‘RAM’ থাকে, ফলে কম্পিউটার প্রভু রামই চালাচ্ছেন। রুশদি যে এসবকে এক হাত নিতে ছাড়বেন না, সেটা বলাই দস্তুর।

…………………………………

অন্য এক জায়গায় দেখি, সার্চ ইঞ্জিনের ‘বেটা’ ভার্সন কে ‘বেটা’ অর্থাৎ ‘সন্তান’ বলে সম্বোধন করতে। মনে পড়ে যাবে, প্রধানমন্ত্রী বিল গেটস-এর সঙ্গে এক আলোচনায় বলেন যে, ভারতের বাচ্চাদের মুখে নাকি বোল ফোটে ‘এআই’ দিয়ে, কারণ তারা জন্মের পরেই মা-কে ‘আইই’ বলে ডাকে; অন্য এক জায়গায় গায়ক কৈলাশ খের বলেছিলেন কম্পিউটারে ‘RAM’ থাকে, ফলে কম্পিউটার প্রভু রামই চালাচ্ছেন। রুশদি যে এসবকে এক হাত নিতে ছাড়বেন না, সেটা বলাই দস্তুর।

…………………………………

এরপরের গল্পের নাম ‘লেট’। যে অধ্যাপক বেঁচে থাকতে এতটাই সময়ানুবর্তিতায় বিশ্বাস করতেন যে, জীবনে কোনও দিন, কোনও ক্লাসে লেট হননি। আজ মৃত্যুর পর তাঁরই নামের আগে ‘লেট’ বসছে দেখে তাঁর প্রচণ্ড হাসি পেয়েছিল। প্রয়াত অধ্যাপকের ভূত এক ঐতিহাসিক অন্যায়ের প্রতিকার খোঁজেন এক ভারতীয় ছাত্রীর সান্নিধ্যে। ‘আর্থারিয়ান লেজেন্ড’ যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা যেমন ইঙ্গিতগুলো ধরতে পারবেন, তেমনই আবার বিশেষত জেন-জেড পাঠকবর্গ ডার্ক অ্যাকাডেমিয়ার স্বাদ পাবে। যাঁরা জানেন না, তাদের অভিধার্থে বলব– ‘ডার্ক অ্যাকাডেমিয়া’ প্রধানত একটা বিশেষ এসথেটিক্স, সোশাল মিডিয়াতেই মূলত শুরু, ধীরে ধীরে তা বিভিন্ন মাধ্যমেও ছড়িয়ে পড়ছে। আরেকটু ভালো উদাহরণ হিসেবে নেটফ্লিক্সের ‘ওয়েন্সডে’ সিরিজটা দেখতে পারেন। রুশদির এখনও এতটা সময়ের নাড়িজ্ঞান সত্যিই অবাক করে। একটা সাক্ষাৎকারে রুশদি জানিয়েছেন, তিনি এই গল্পের প্রথম বাক্যটা লিখে চমকে উঠে সারাদিন ফেলে রেখেছিলেন। হঠাৎ খেয়াল করেন, তিনি কোনও দিন ভূতের গল্প লেখেননি, এটা ভূতের গল্প হয়ে উঠতে চাইছে যখন, তিনি গল্পকে মুক্তি দিলেন।

পরের গল্প ‘ওকলাহোমা’ নিয়ে তো আগেই বলেছি, শেষ গল্পের নাম ‘দ্য ওল্ড ম্যান ইন দ্য পিয়াৎজা’। দৈর্ঘে ছোট। চমৎকার গল্প। পিয়াৎজা হল ইতালিয়ান সদর চত্বর, যেখানে তিন-চারটে বড় রাস্তা এসে মেশে। সেখানে এক বুড়ো বসে থাকে। গল্পে ‘ভাষা’ এক নারী। সে সূক্ষ্ম ভাব, সংকেত, রূপক, অলংকার– এসবকে গুরুত্ব দেয় খুব। কবিতা গুরুত্বপূর্ণ, যেমন গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্চারিত কথা, যা উচ্চারিত কথার ফাঁকে লুকিয়ে থাকে। দেশে দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে চলে ‘ইয়েস টাইম’। সে সময়ে কোনও বিষয়েই ‘না’ বলা যাবে না। নিরবচ্ছিন্ন ‘হ্যাঁ’-এর চৌকিদারি। এই হ্যাঁ-পর্ব সমাধা হলে ‘পপুলেস’ মানে জনগণ ওই সদর চত্বরে এসে বাকবিতণ্ডা করে! ‘জনগণ’ গল্পে আরেক চরিত্র। বুড়ো সেসব বসে বসে দেখে। বুড়ো একটা সময়ে নিশ্চিতভাবে সব আপ্তবাক্য ঝাড়তে থাকে– যেমন, ‘ভগবান আছে’। ব্যাস, ওটুকুই। এই নিশ্চয়তা দেখে জনগণ উদ্বেল হয়। কিন্তু ‘ভাষা’ মোটেই খুশি হয় না, কারণ এসব কথায় কোনও গভীরতা নেই। তারপর শেষমেশ কী হয়, তা আর বলব না।

রুশদি এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, বর্তমান প্রজন্মকে দেখে তাঁর আক্ষেপ হয়– যৌবন সবসময়ই প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, মনের কথা সপাটে বলে দেওয়ার সময়। কিন্তু এখন সবাই বড্ড সাবধানে কথা বলে। রেখে ঢেকে। এই ‘পলিটিক্যাল কারেক্টনেস’-এর ফলে যে কথার সূক্ষ্ম দিকগুলো হারিয়ে যাচ্ছে, এ গল্প সে কথা যেমন মনে করায়, তেমনই ‘না’ বলার অধিকার না থাকলে কী হয়, সে কথাও দেখায়।

পরিশেষে আসি, ‘দ্য মিউজিশিয়ান অফ কাহানি’ এর সেই প্রসঙ্গে, যেটা বলেছিলাম শেষে বলব।

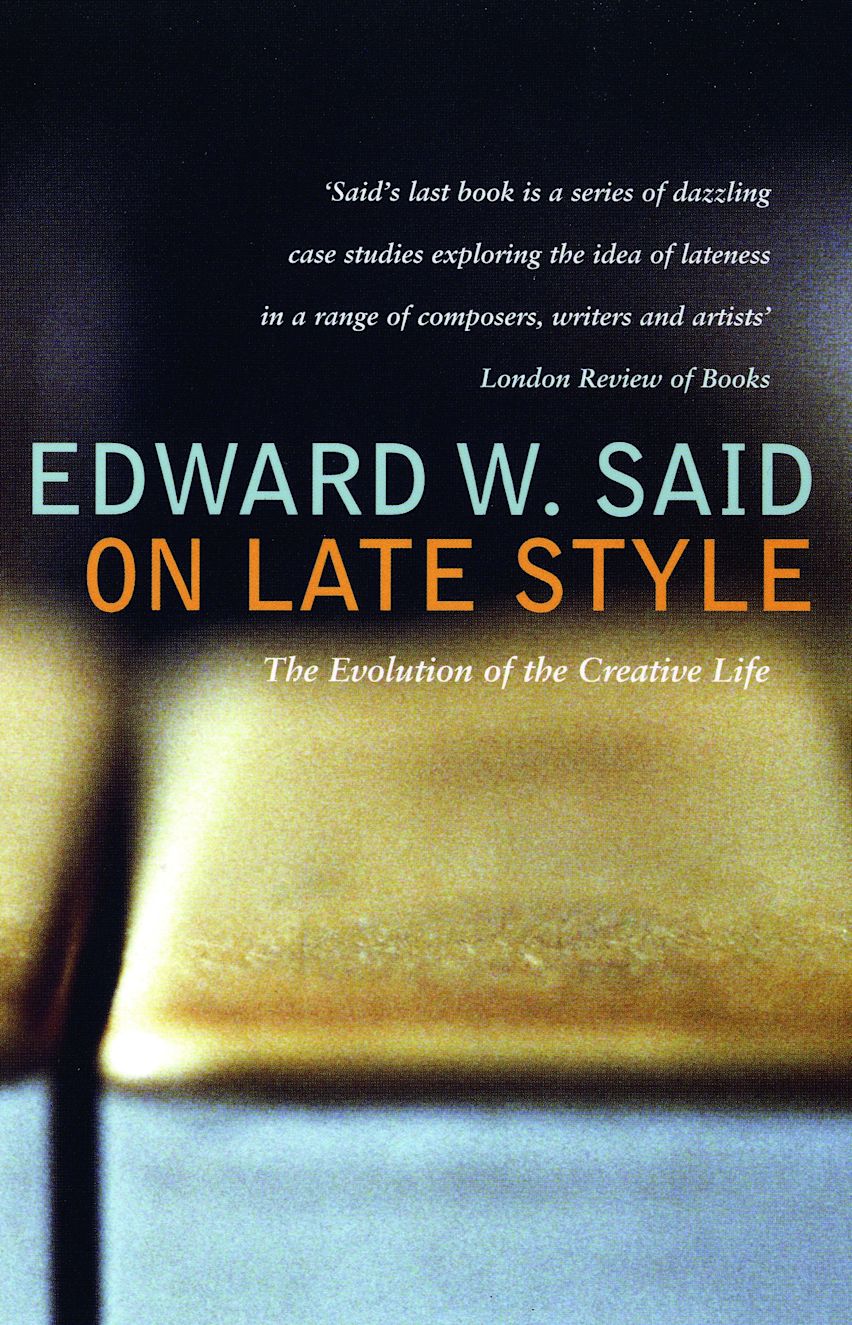

বিখ্যাত তাত্ত্বিক এডওয়ার্ড সাইদ-এর একটা দারুণ কাজ আছে– ‘অন লেট স্টাইল’ বলে। সেখানে তিনি বিখ্যাত তাত্ত্বিক বা সংগীত-প্রতিভাদের শেষ বয়সের কাজকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেন। তিনি দেখান যে, অনেকের ধারণা থাকতেই পারে যে, শেষ বয়সে প্রতিভায় হয়তো জং পড়ে। এই প্রসঙ্গে ইয়েটস-এর ভয় মনে পড়তে পারে– পাছে তিনি ওয়ার্ডসওয়ার্থ বা কোলরিজের মতো শেষ বয়সে সৃষ্টিবিমুখ হয়ে পড়েন! মনে হতেই পারে যে, বিশাল প্রতিভাও হয়তো শেষ বয়সে এসে রক্ষণশীল হয়ে পড়েন, বা হয়তো সারা জীবনের সঞ্চয় নিয়ে এমন কোনও কাজ করেন, যেখানে সম্মিলিত প্রজ্ঞা হয়তো কোনও মহৎ পরিণতি পাবে। কিন্তু সাইদ এর বিপরীতে হাঁটেন, তিনি দেখান যে, মোৎসার্ট, বেঠোফেন, রিচার্ড স্ট্র্স, জঁ জেনেট বা পরিচালক লুচিনো ভিসকোন্টি– প্রতিভাশালী শিল্পীদের শেষের দিকের কাজে সাধারণের ধারণা অনুসারে এসব কোনও খোপেই আঁটেন না। বরং তাঁরা নতুন ধরনের বিধ্বংসী কিছু করেন, যেটা দেখে মনে হতে পারে, তাঁরা আর কিছু পরোয়া করেন না। লোকে কী বলবে, প্রথাগত শিল্পের ‘ব্যাকরণ’ কী বলে, তাঁরা যেন সেসবের ঊর্ধ্বে চলে গিয়ে, নিজেরাই নিজেদের সৃষ্টিতে মত্ত! এই বেপরোয়া সৃষ্টিসুখের উল্লাসকেই বলে ‘লেট স্টাইল’। সাইদের কাজে যেমন সংগীত বিশারদদের নিয়েই অনেকটা পরিসর আছে, ‘দ্য মিউজিশিয়ান অফ কাহানি’ পড়তে পড়তে কিছু মূলগত মিল খুঁজে পাওয়া যায়। যেন রুশদি স্পষ্ট লেট স্টাইলের দিকে ইঙ্গিত করেই এ লেখা লিখেছেন।

রুশদির পাঠক মাত্রেই জানেন, রুশদি পাঠককে সম্মান করেন। বুদ্ধিমান পাঠক তাঁর রেফারেন্স, টোটকা-টিপ্পনী বুঝে নেবে, এই ভরসায় বিষয় থেকে বিষয়ান্তর লোফালুফি করতে করতে লেখেন। এই বইতে সেসব অন্য মাত্রায় পৌঁছেছে– বললে হয়তো ‘অতিকথন’ হবে না। সাক্ষাৎকারে রুশদি উল্লেখও করেছেন সাইদের লেট স্টাইলের কথা। লেখার সময় কতটা সচেতন ছিলেন এ বিষয়ে, তা বলা কঠিন। কিন্তু ‘দ্য মিউজিশিয়ান অফ কাহানি’-এর চরিত্র চাঁদনি কনট্রাক্টটরের গান যেরকম বিধ্বংসী রূপ নিচ্ছে, ‘ওকলাহোমা’তে যেভাবে লেখক, লেখা ও পাঠকের চরিত্র তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে, শেষ গল্পে যেভাবে শব্দ এবং তার অর্থ নিয়ে জাগলিং করছেন, তাতে এটুকু স্পষ্ট, তিনি ক্রমাগত মাঠটাকে বড় করছেন। মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেই প্রথম নন ফিকশন বই ‘নাইফ’-এ আততায়ীকে কোনও নাম দেননি। তার জন্য বরাদ্দ হয়েছিল একটি মাত্র বর্ণ– ‘A’, যা কিনা ‘Assassin’ শব্দের আদ্যক্ষর। ব্যাস, ওটুকুই। এই বইতে বেশিরভাগ চরিত্রের নাম নেই, থাকলেও তাকে সে নামে ডাকা হচ্ছে না। শুধু আদ্যক্ষর।

হিংসার উত্তরাধিকার– মিতাক্ষরা।

যে মুহূর্তে ঈশ্বরে বিশ্বাস খোঁজে মানুষ, সেই কঠিন মুহূর্তেও তিনি ধর্মে আশ্রয় খোঁজেননি। এ বই পড়তে পড়তে কালিদাস রায়ের চাঁদ সওদাগর চরিত্রের কথা মনে পড়ে– ঈশ্বরের প্রতিস্পর্ধী সেই ‘শালপ্রাংশু মহাভূজ রথী’, যার সপ্তডিঙা ডুবিয়ে দেওয়ার পরেও, সব পুত্রের মৃত্যুর পরেও, ‘হিন্তালের যষ্ঠী হাতে’ সে পাহারা দিচ্ছে লখিন্দরের বাসরঘর। বৃদ্ধ চাঁদ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, যতই দুর্যোগ আসুক চ্যাঙ মুড়িকানি মনসার পুজো সে করবে না। মনসামঙ্গলে এর কারণ ছিল চাঁদ সদাগর শৈব; শিব ভিন্ন কারও পুজো করতে নারাজ। কালিদাস রায় সেটাকে এনে ফেললেন হিউম্যানিজমের কেন্দ্রে–

“শিখাইলে এই সত্য, তুচ্ছ নয় মনুষ্যত্ব, দেব নয়, মানুষই অমর,

মানুষই দেবতা গড়ে, তাহারই কৃপার ’পরে, করে দেব মহিমা নির্ভর।”

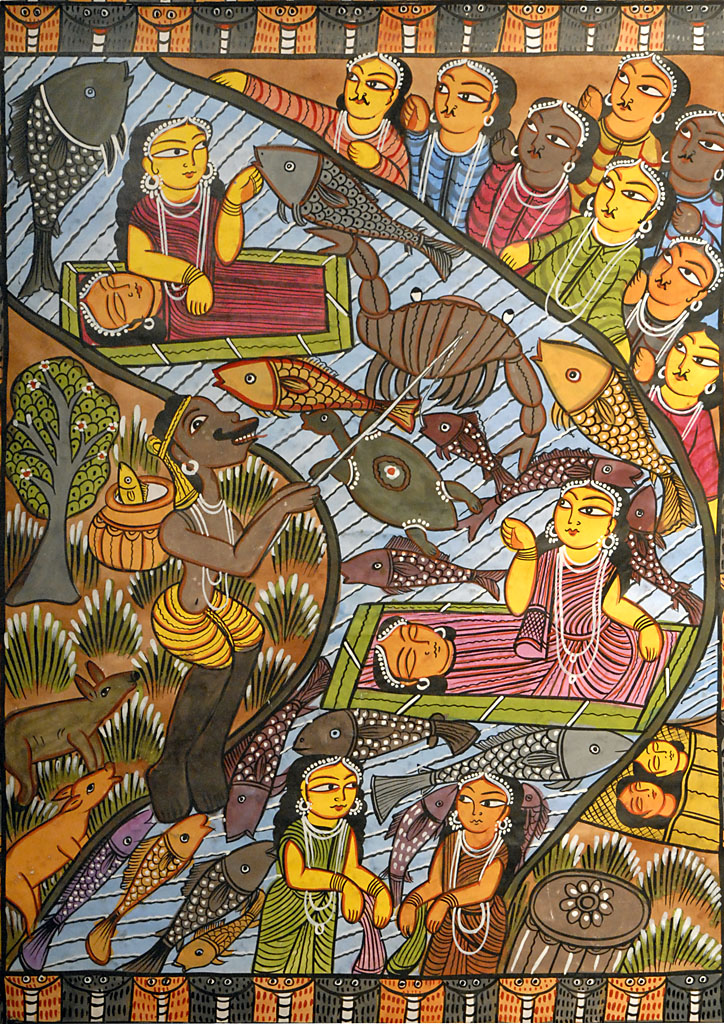

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে একই কাহিনি বদলে বদলে যায়। বদলে যায় সে টেক্সটের পাঠও। তাই রুশদির কাহিনিতে দেবতা থেকে দেশ– সবাই কুশীলব। সবাই চরিত্র। ‘টেক্সট’ শব্দটার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত শব্দ– টেক্সটাইল। টেক্সটের সঙ্গে টেক্সট জুড়ে তাই রুশদি বোনেন নকশি কাঁথার মাঠ।

হতে পারে এটাই তাঁর ‘লেট স্টাইল’, কিন্তু এ বই শেষ করে পাঠক বুঝতে পারবে, সহজে হাল ছাড়ার লোক রুশদি নন। সাক্ষাৎকারে বলেওছেন ডিলান টমাসের সেই অমোঘ পঙক্তি: ‘Do not go gentle into that good night. Rage, rage against the dying of the light.’ তিনি অপ্রতিরোধ্য, অবিসংবাদী।

সাহিত্যের শেষ প্রমিথিউস, আমাদের চাঁদ সওদাগর।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved