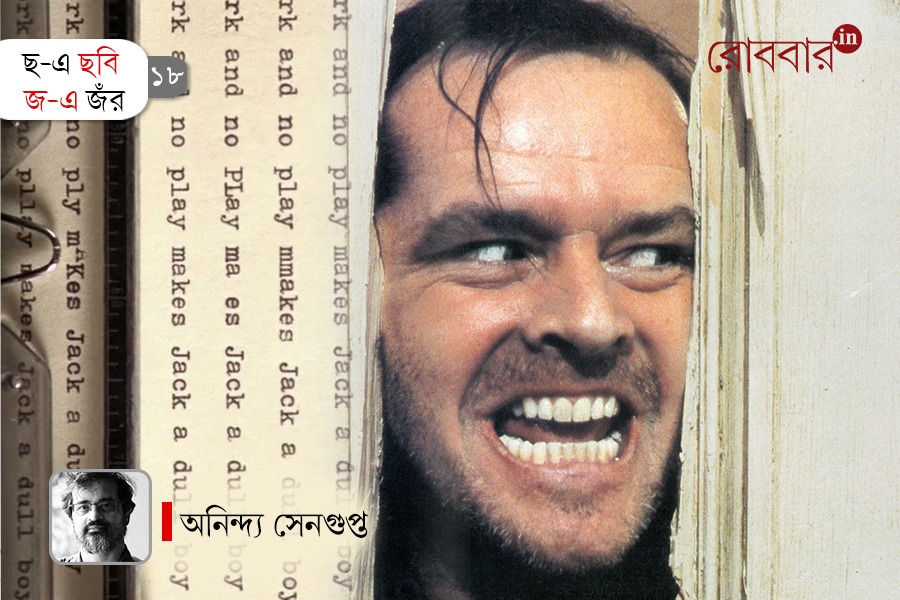

হরর সিনেমার ইতিহাসে তর্কের ঊর্ধ্বে বিরাজমান স্ট্যানলি কুব্রিকের ক্লাসিক ‘দ্য শাইনিং’। এই ছবির সবচেয়ে ভীতিপ্রদ উপাদানটি কী? না, করিডোরে দাঁড়িয়ে থাকা যমজ বোনের প্রেতাত্মা নয়, লিফট থেকে নেমে আসা রক্তের ধারা নয়, বাথটবে সুন্দরীর নগ্নিকার কুৎসিত বৃদ্ধা হয়ে যাওয়া নয়। এই ছবির প্রধান ভীতি হল একটি নিউক্লিয়ার ফ্যামিলিতে পিতৃতন্ত্রের মতে যার রক্ষক হয়ে যাওয়ার কথা, সেই পিতা যদি রাক্ষস হয়ে যায়। এবং হয়ে যায় এমন একটি স্থানে, যেখানে পরিবারটি কোয়ারান্টাইনড। এবং সে ভয়ংকর কেন হয়ে যায়? কারণ সে উপন্যাস লিখতে পারছে না, এবং বোরডমের শিকার হয়ে দু’-পাত্তর চড়িয়ে ফেলেছে। অর্থাৎ ‘দ্য শাইনিং’-এর ভীতি যখন-তখন যে কোনও মধ্যবিত্ত পরিবারে উদয় হতে পারে।

১৮.

কয়েক কিস্তি আগে বলেছিলাম– সায়েন্স ফিকশন, ফ্যান্টাসি, হরর– এই তিনটে জঁরই অবাস্তবকে, অসম্ভবকে, কল্পিতকে বাস্তব করে তোলে। বলেছিলাম– সদর্থেই এই তিনটে জঁর গ্লোবাল জঁর। হয়তো সেই জন্যই এই তিনটি জঁরের ঐতিহাসিক বিবর্তনের গল্প বলা বেশ কঠিন।

সায়েন্স ফিকশন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির, এবং সেই বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ওপর নির্ভর সমাজের সম্ভাবনার ছবি আঁকে। ফ্যান্টাসি আঁকে এক বিকল্প জগতের। হরর সেইদিক দিয়ে অনেকটাই বাস্তবমুখী বলতে পারা যায় (যদিও ব্যতিক্রমী উদাহরণ প্রচুর পাওয়া যাবে)। হরর আমাদের বাস্তব জীবনের মধ্যে কল্পিত ভীতির অবতারণা ঘটায়। ভূত যদি তার নিজস্ব ভিন্ন জগতে বসবাস করত, আমাদের ভয় লাগত কি? আমাদের ভূতে ভয় লাগে তখনই, যখন তার উদয় হয় আমাদের জগতেই।

অথচ আমরা হরর ছবিতে বেশিরভাগ যে সমস্ত ভীতি সাক্ষাৎ করি, তা প্রায় সবই অ-বাস্তব। একটা হররের এনসাইক্লোপিডিয়া থেকে বেশ কিছু টার্ম আপনাদের সামনে তালিকাবদ্ধ করছি– (ভীতিপ্রদ) ভিনগ্রহী, (ধর্মগ্রন্থে সংজ্ঞায়িত) শয়তান, অভিশাপ বা ভর করা (possession), ডপেলগ্যাংগার বা ইভিল টুইন, ভূত বা পোড়োবাড়ি, মনস্টার ও আগ্রাসী পশু, (ইজিপশিয়ান) মমি বা কবর থেকে বেরিয়ে আসা অ-মৃত, ডাইনি বা কুহকীনি, ভ্যাম্পায়ার, ওয়েরউলফ, জম্বি। বাস্তব জীবনে এর মধ্যে প্রায় কোনওটির সঙ্গেই আপনার সাক্ষাৎ হবে না। কিন্তু সিনেমায় বা নভেলে সেগুলির আবির্ভাব যত বাস্তবসম্মত পরিসরে ঘটে, তত আমাদের ভয় বাড়ে।

হয়তো হরর সেই জঁর, যা আমাদের কিছুক্ষণের জন্য হলেও এই দার্শনিক প্রত্যয়টাকে সামান্য নাড়িয়ে দেয় যে, যে বাস্তবতায় আমরা বাঁচি তাকে আমরা সম্পূর্ণ চিনি, অথবা তা সুস্থিত কিছু। হয়তো আমাদের এটাতেই সবচেয়ে বড় ভয় যে, আমাদের চেনা বাস্তবতা পালটে যেতে পারে। সত্যিই তো, এই বর্ষায় যদি আমরা হঠাৎ দেখি যে এই মুহূর্তে যে বৃষ্টিটা হচ্ছে, সেগুলো তপ্ত, ফুটন্ত ফোঁটায় আকাশ থেকে নামছে, আমাদের পিলে তো চমকে যাবেই। বৃষ্টি গরম জলের ফোঁটায় নামে না, এইটেতে আমাদের প্রত্যয় এত স্থির ও নিশ্চিত যে আকাশ থেকে একটা ফোঁটা গায়ে পড়লে যদি ছ্যাঁকা লাগে, আমাদের চেনা বাস্তবতাই নাড়া খেয়ে যাবে।

যেমন ধরুন হরর সিনেমার ইতিহাসে তর্কের ঊর্ধ্বে বিরাজমান স্ট্যানলি কুব্রিকের ক্লাসিক ‘দ্য শাইনিং’। এই ছবির সবচেয়ে ভীতিপ্রদ উপাদানটি কী? না, করিডোরে দাঁড়িয়ে থাকা যমজ বোনের প্রেতাত্মা নয়, লিফট থেকে নেমে আসা রক্তের ধারা নয়, বাথটবে সুন্দরীর নগ্নিকার কুৎসিত বৃদ্ধা হয়ে যাওয়া নয়। এই ছবির প্রধান ভীতি হল একটি নিউক্লিয়ার ফ্যামিলিতে পিতৃতন্ত্রের মতে যার রক্ষক হয়ে যাওয়ার কথা, সেই পিতা যদি রাক্ষস হয়ে যায়। এবং হয়ে যায় এমন একটি স্থানে, যেখানে পরিবারটি কোয়ারান্টাইনড। এবং সে ভয়ংকর কেন হয়ে যায়? কারণ সে উপন্যাস লিখতে পারছে না, এবং বোরডমের শিকার হয়ে দু’-পাত্তর চড়িয়ে ফেলেছে। অর্থাৎ ‘দ্য শাইনিং’-এর ভীতি যখন-তখন যে কোনও মধ্যবিত্ত পরিবারে উদয় হতে পারে, এবং সেখানে যদি ফ্রাস্টেটেড ইন্টেলেকচুয়াল উচ্চাকাঙ্ক্ষার একজন পিতা থাকে, যার অন্তরে টক্সিসিটি আর হাতের কাছে অ্যালকোহল আছে। অতএব এই ছবির সবচেয়ে ভয়ংকর ভীতি হল পারিবারিক পরিসরে সুরক্ষা চলে যাওয়া; অ্যাবিউজ বা গৃহহিংসার ভয়। হরর ছবি পলিটিকালি কারেক্ট হয় না। অতএব এরকম ‘পালটে যাওয়া’ মা, এমনকী পালটে যাওয়া শিশুসন্তানের গল্পও হরর ছবি প্রায়শই বলে থাকে। ঠিক যেভাবে সেরকম বীভৎস হয়ে গেছিল পরিবারের ঠাকুমা, ‘তুম্বাড়’-এ। এখানেই ছবিটি চমকপ্রদ, কারণ ‘তুম্বাড়’-এর প্রতিপাদ্যও পিতৃতন্ত্র।

একখানি বিখ্যাত হরর-অপেরার গানের লাইন মনে পড়ছে– ‘The Phantom of the Opera is there, inside your mind!’ হরর জঁরে বাস্তবতায় আমাদের মনের প্রোজেকশন ঘটে। দেখা যায় বেশিরভাগ হররের উৎসই হল আমাদের মনের মধ্যে থাকা কিছু ধারণার, যে ধারণাগুলো যতই যুক্তি দিয়ে আমাদের মনকে ‘ডিসিপ্লিন’ করার চেষ্টা করি না কেন, যায় না। কেন যায় না? কারণ যুক্তি যতই দাবড়ানি দিক, ‘কল্পনা’ মানুষের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাই যদি এমন কোনও পরিবেশ পাওয়া যায়, যা গা ছমছমে, আমাদের মনের মধ্যে এইবার একটি ‘ধারণা’-র জন্ম নেবে– এই পরিবেশে যদি একটি ছায়ামূর্তি দেখা যায়? যে ছায়ামূর্তি অদ্ভুতভাবে এই পরিবেশের পরিপূরকও বটে, আবার সেই পরিসরের যৌক্তিক বাস্তববোধকে লঙ্ঘনও করবে এক লহমায়। বস্তুত, হরর ছবি একটি ধারণার ভিতেই দাঁড়িয়ে আছে, যে মানুষের মন হল বিভীষিকার সবচেয়ে বড় উৎস।

এবং মানুষের মন কী নিয়ে ভয় পায় সবচেয়ে বেশি? মনে হয় তার নিজের শরীরকে, শরীরে যা হতে পারে সেই সমস্ত সম্ভাবনাকে। প্রায় সমস্ত হরর ছবির তুঙ্গ ভীতি হল ভায়োলেন্ট মৃত্যুর, যে মৃত্যুর আগে আসবে যন্ত্রণা, যন্ত্রণার কারণ হল শরীরের violation এবং শরীরের রিচুয়ালিস্টিক ‘বিকৃতি’। শরীর নিয়ে ভিন্ন এক ভীতিও আমাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল থাকে। মানুষ, বিশেষ করে পুরুষমানুষ, নিজের শরীরকে স্টেবল একটি এন্টিটি ভাবতে ভালোবাসে। মহিলারা তাও ঋতুচক্রে শরীরের অভ্যন্তরে ভাঙা এবং গড়া নিয়ে সচেতন থাকে। কিন্তু পুরুষদের এই ভ্রমটা থাকে যে তাদের শরীর কৈশোরের শেষে একটি আকার পেয়েছিল, যা দীর্ঘদিন অটল থাকবে। হরর-এ সেই শরীর আক্রান্ত হয়, অনেক সময়ে শরীর ‘পালটে’ যায়, বিকৃত হয়ে যায়। শরীরের এই অনভিপ্রেত, অচেনা পরিবর্তন ভীতি উদ্রেক করে। এই ধরনের ছবির সাবজঁরের নামই হল ‘বডি হরর’। সত্যি বলতে কী, সব হরর ছবিতেই শরীরকেন্দ্রিক ভীতি সক্রিয় থাকে, বিশেষ করে মৃত্যুর আগে শরীরের humiliation-এর, যন্ত্রণার ভীতি। ‘বডি হরর’ কাল্পনিক শত্রুর বদলে মানুষের সবচেয়ে বড় মূলধন, তার শরীরকেই নাটকের কেন্দ্র করে তোলে। মনে আছে, যখন ‘দ্য ফ্লাই’ (১৯৮৬) দেখেছিলাম, যেখানে একজন বৈজ্ঞানিক ধীরে ধীরে একটি মাছিতে পরিণত হচ্ছে; তার প্রভাব কিশোরমনে যেভাবে পড়েছিল, তা একদম ভোলা যাবে না।

ঠিক একইভাবে, প্রবল ভীতি হল শরীরে অনুপ্রবেশের, সংক্রমণের, অসুস্থতার। সেইখানেও আক্রান্ত হবে শরীর, অতঃপর মন। ভ্যাম্পায়ার, ওয়েরউলফ, জম্বি– এই তিনখানি সাবজঁরই দাঁড়িয়ে আছে আক্রান্ত শরীরের মৃত্যুভয়ের ভিতে নয়, সেই শরীর ‘বেঁচে থেকে পালটে যাওয়ার’ ভয়ে, এবং তারপর নতুন আত্মপরিচয় নিয়ে সংশয়ে। সংক্রমণে শরীর আক্রান্ত হওয়ার ফলে মন, অস্তিত্ত্ব এবং চরিত্র, সর্বোপরি আইডেন্টিটি পালটে যাওয়ার ভীতির ভিতে। ভ্যাম্পায়ারের কামড়ে যে আক্রান্ত, সেও ভ্যাম্পায়ার হয়ে যাবে, জম্বির কামড় খেলে জম্বি হয়ে যেতে হবে, নেকড়ের কামড় খেলে মানুষের মধ্যেই জন্ম নেবে নেকড়ে-ভাব, আচমকা শরীর যাবে পালটে। ডক্টর জেকিল হয়ে যাবে মিস্টার হাইড। রূপান্তরের এই ভীতি (হেটেরো) পুরুষের ভিতে আছে।

‘এলিয়েন’ (১৯৭৯) বা ‘দ্য থিং’-এর (১৯৮২) মতো ছবিতে দেখা যায় যে পুরুষশরীর ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে ভিন্ন শরীর, যা মনুষ্যেতর। এই দৃশ্যগুলো দেখলেই বোঝা যায় যে সেগুলি প্রায়শই পুরুষ-শরীরকে সন্তানের জন্মদানরত নারী-শরীরের রূপক হিসেবে পেশ করছে। অতএব এইরকম হরর-এর অন্যতম ভীতি হল পুরুষদের শরীরটা ‘মেয়েদের মতো’ হয়ে যাওয়ার, যে শরীর থেকে ভিন্ন শরীর বেরিয়ে আসে। সত্যি বলতে কী, ‘জন্ম দেওয়া’-র আঙ্গিক সমস্ত হরর ছবিতেই কম-বেশি থাকে। সে ভূত, মনস্টার, এমনকী সিরিয়াল কিলার, যাই হোক না কেন কেন্দ্রীয়, আমরা সবসময়ে অন্তিমলগ্নে তাকে ‘সাকার হতে’ দেখি। প্রথমে সে ‘খবর’ হয়ে আসে, আসে মানুষের মনে প্রোথিত আশঙ্কা হয়ে; তারপর তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় শব্দে, তারপর সে ফ্রেমে উঁকি দেয়, অতঃপর সে পূর্ণ দৃশ্যমান হয়– ঠিক যেন ধীরে ধীরে জন্ম নিল।

এই যে ‘রূপকধর্মীতা’, সেটাই হররকে এত ইন্টারেস্টিং করে তোলে। অর্থাৎ হররে বিভীষিকা অনেক ক্ষেত্রেই সুপারন্যাচারাল বা অবাস্তব একটি ফিগারের মধ্যে অন্য অর্থ displace করে দেয়। কিন্তু একটি সাবজঁর আছে, যেখানে আধিভৌতিক বা অ-বাস্তবের স্থান নেই তেমন। সেই একমাত্র ব্যতিক্রম হল সিরিয়াল কিলার-কেন্দ্রিক হরর ছবির। Slasher সাবজঁরের সিরিয়াল কিলাররা আদপেই ভ্যাম্পায়ার বা জম্বির মতো কল্পিত অবাস্তব নয়। এইরকম ছবির সিরিয়াল কিলারের আতঙ্ক প্রমাণ করে যে মানুষের মতো ভয়ংকর কিছু হওয়া বাস্তব বা কল্পিত কোনওরকম creature-এর পক্ষেই সম্ভব নয়। সমস্ত সিরিয়াল কিলারের গল্পই হরর জঁরে পড়ে না। বেশিরভাগ police procedural জাতীয় গল্পে এই আততায়ীকে গল্পের শেষ অ্যাক্টে reveal, উন্মোচন, চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু স্ল্যাশার জাতীয় হরর সাবজঁরে এই ধারাবাহিক আততায়ীর হত্যাক্রিয়াকে ‘কাছ থেকে’ দেখানোই উদ্দেশ্য, সে কে– তার রহস্য সমাধান নয়।

স্ল্যাশার গোত্রের ছবির মধ্যেই একটি নিহিত ‘মতাদর্শ’ আছে। দেখা যায় যে স্ট্যান্ডার্ড স্ল্যাশার ছবির গল্প হল, কোনও এক টুরিস্ট স্পটে একদল তরুণ-তরুণী ছুটি কাটাতে গেছে। তাদের মধ্যে নেশা, মজা, প্রেম, লালসা, যৌনতা লাগামছাড়া হয়েছে। ঠিক এইসময়েই এক রহস্যময় আততায়ী তাদের নির্দয়ভাবে খুন করতে থাকবে, বেশিরভাগ সময়েই তাদের অস্ত্র হল কুপিয়ে খুন করার উদ্দেশ্যে ধারালো ইস্পাত (গোত্রের নামটা সেইখান থেকেই)। অর্থাৎ, এই উশৃঙ্খল যুবক-যুবতীরা তাদের দায়িত্বজ্ঞানহীন বাড়াবাড়ি, বেলাগাম আনন্দ উপভোগ করার জন্য ‘শাস্তি’ পেতে থাকবে। অর্থাৎ, যৌবনবিরোধী, যৌনতাবিরোধী, নৈতিক রক্ষণশীলতার একধরনের ‘এজেন্ট’ হিসেবে সক্রিয় হয়ে ওঠে কিলার। অনেক ক্ষেত্রেই এই স্ল্যাশারকে যে পরাজিত করে, তাকে বলা হয় ‘ফাইনাল গার্ল’, একটি মেয়ে যে কিনা কুণ্ঠাবশত, অথবা নিজেই রক্ষণশীল হওয়ার জন্য এই আমোদে অংশগ্রহণ করেনি। তার অবদমন ও ‘সচ্চরিত্র’-ই তাকে গল্পের অন্তিম নায়িকা করে তোলে।

এটা কি নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে এরকম ছবি দেখার সময়ে ‘নৈতিকভাবে’ অনেক দর্শকই আসলে আততায়ীর সঙ্গে আইডেন্টিফাই করছে? স্ল্যাশার ছবি সেইটা নিয়েই খেলে। আমরা যারা সাধারণ আটপৌরে মধ্যবিত্ত, কমবয়সিদের ‘স্বাধীনতার অপচয়’ নিয়ে আমাদের বিরক্তিও তো যখন-তখন ব্যক্ত হয়।

…পড়ুন এই কলামের অন্যান্য পর্ব…

১৭. কালচার ইন্ডাস্ট্রির ফ্যান্টাসি কি মূলত ভিন্ন মধ্যযুগের কল্পনা?

১৬. কল্পবিজ্ঞান শুধু ইতিহাসের মোড় বদলেই পাল্টায়নি, ইতিহাসের বিরুদ্ধেও গেছে

১৫. সাই-ফাই, ফ্যান্টাসি, হরর– তিনটে জঁরেই অবাস্তব নিজেকে মেলে ধরেছে বাস্তবের মতো করে

১৪. ফিউডাল রক্ষণশীলতা থেকে পুঁজিবাদী শিকড়হীনতায় পতনের গল্প বলে গডফাদার ট্রিলজি

১৩. গ্যাংস্টার জঁর– সভ্যতার সূর্যগ্রহণের মুহূর্ত ছায়ামূর্তিদের গল্প বলার সময়

১২. ফাম ফাতাল নারীর আর্কেটাইপের কি কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে, না সে কেবলই একটি ‘টাইপ’?

১১. রহস্যসন্ধানীর পালাবদল, ফিল্ম নোয়া আর আমরা

১০. ফিল্ম নোয়া– নাগরিক আলোর মধ্যে আঁধারের বিচ্ছুরণ

৯. ‘দ্য হেটফুল এইট– এখন ওয়েস্টার্ন যেরকম হতে পারত

৮. একটি মৃতদেহ দেখানো ও না-দেখানোর তফাত থেকে বোঝা যায় ‘শোলে’ শুধুমাত্রই অনুকরণ নয়

৭. যখন জঁর নিজেকে নিয়েই সন্দিহান

৬. আমেরিকার ‘হয়ে ওঠা’-র কল্পগল্প

৫. একটি সভ্যতার হয়ে ওঠার মিথোলজি

৪: পশ্চিমে এল এক নারী, বেজে উঠল অমর সংগীত

৩. জঁরের ফর্দ– দৃশ্য, শব্দ, প্রেক্ষাপট

২. ট্যাক্সি ড্রাইভার এবং তার পূর্বসূরি দুই নায়ক ও একটি ছদ্মবেশী জঁর

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved