ইউরোপের চোখে রুশিরা ছিল বর্বর। রুশিদের এই অপবাদ ঘোচানোর জন্য পিয়োতরই প্রথম ইউরোপের দিকে দৃষ্টি দেন। তিনি নিজে হল্যান্ডে গিয়ে সেখানকার জাহাজ নির্মাণ কারখানার কাজ করে কারিগরি বিদ্যা শিখে আসেন। দেশে একের পর এক সংস্কারের প্রবর্তন করেন। কলকারখানা নির্মাণ, বাণিজ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিরও সম্প্রসারণ ঘটান। সিনেট প্রতিষ্ঠা করেন প্রশাসনের সুবিধার জন্য দেশকে বিভিন্ন প্রদেশে ভাগ করেন। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং বিশেষত রাশিয়ার অ্যাকাডেমিক প্রতিষ্ঠান তার অন্যতম কীর্তি। বিদেশের বহু গুণীজ্ঞানী ও বিজ্ঞানী তার আমন্ত্রণে ওই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদানের জন্য আসতেন। অভিজাত শ্রেণির ছেলেদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষার জন্য তিনি বৃত্তি দিয়ে ডেনমার্ক, গ্রেট ব্রিটেন, জার্মানি, নেদারল্যান্ডস এবং অন্যান্য দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।

৭১.

একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে রুশ মানসিকতা

৪ মার্চ, ২০১৩

মস্কোর কেন্দ্রস্থলে লুবিয়ানকাতে (এককালে দ্জেরজিনস্কি স্কোয়ার নামে পরিচিত) রাশিয়ার বর্তমান কেন্দ্রীয় গুপ্তচর সংস্থা ফেডেরাল নিরাপত্তা সংস্থা এফ.এস.বি-র (বিদেশে এখনও সোভিয়েত আমলে প্রচলিত কে.জি.বি নামে পরিচিত) সদর দপ্তর। পশ্চিমের বড় আক্ষেপ উক্ত গোয়েন্দা সংস্থার পরিচালনায় স্তালিনের আমলে, বিগত শতাব্দীর তিনের দশকের মধ্যভাগে রাজনৈতিক শুদ্ধিকরণের নামে নিরপরাধ সোভিয়েত নাগরিকদের ওপর যে নির্যাতন চলেছিল এবং মিথ্যা অভিযোগে যে অসংখ্য মানুষের প্রাণহানি হয়েছিল দপ্তরের ভিত্তিগাত্রে তাদের কোনও ফলক নেই।

পেরেস্ত্রৈকা-গ্লাস্নস্ত ঘোষিত হওয়ার পর আজ প্রায় তিন দশক অতিক্রম হতে চলল। আজকের দিনের রাশিয়ার জনসাধারণ অতীত ইতিহাসের ওই পর্বকে প্রথম প্রথম যে দৃষ্টিতে দেখত, বর্তমানে তার থেকে একটু অন্য দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করেছে– যদিও স্তালিন আমলের কোনও কোনও ঘটনা তাদের অনেকের বেশ অস্বস্তির কারণ। কিন্তু আজ তারা পাল্টা প্রশ্ন করতে শুরু করেছে: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গুপ্তচর সংস্থা সি.আই.এ যে পৃথিবী জুড়ে তাদের বন্দিশিবিরে রাজনৈতিক বন্দিদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছে বা আজও চালিয়ে যাচ্ছে পৃথিবী জুড়ে বেনামি যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে বিভিন্ন দেশে সাধারণ নাগরিকদের প্রাণহানি ঘটাচ্ছে, কোথায় তার জন্য তো তাকে কোথাও জবাবদিহি করতে হচ্ছে না! স্তালিনের সন্ত্রাস তো তাঁর নিজের দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাস?

………………………………..

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর থেকে রুশ দেশের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা যেভাবে ভেঙে পড়েছে এবং রুশ জাতির আত্মমর্যাদা যেভাবে পশ্চিমের কাছে পদে পদে ক্ষুন্ন হচ্ছে, তার ফলে যত দিন যাচ্ছে রুশিরা ততই তাদের কমিউনিস্ট যুগের ইতিবাচক দিকগুলিকে স্মরণ করছে। স্তালিন আমলের অন্ধকার দিকটিও সেই তুলনা তাদের অনেকের কাছে আড়াল পড়ে যাচ্ছে।

………………………………..

এসব প্রশ্ন যত বেশি করে উঠছে স্তালিন আমলের সন্ত্রাস রুশ জনসাধারণের কাছে আজ ততই গৌণ হয়ে পড়ছে। তাছাড়া স্তালিন আমল তো অতীতের বস্তু। কিন্তু মার্কিন সন্ত্রাস বাড়া বেশি বর্তমান– আর সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর তার এককালের প্রতিদ্বন্দ্বী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পৃথিবীব্যাপী একচ্ছত্র আধিপত্য রুশিদের আত্মমর্যাদায় আজ আঘাত করছে বইকি। সর্বোপরি, রুশিরা সাধারণভাবে কখনও মনেপ্রাণে মার্কিন ভক্ত ছিল না– এখন আরও নয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর থেকে রুশ দেশের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা যেভাবে ভেঙে পড়েছে এবং রুশ জাতির আত্মমর্যাদা যেভাবে পশ্চিমের কাছে পদে পদে ক্ষুন্ন হচ্ছে, তার ফলে যত দিন যাচ্ছে রুশিরা ততই তাদের কমিউনিস্ট যুগের ইতিবাচক দিকগুলিকে স্মরণ করছে। স্তালিন আমলের অন্ধকার দিকটিও সেই তুলনা তাদের অনেকের কাছে আড়াল পড়ে যাচ্ছে।

তিন দশক দেশ শাসন করার পর আজ থেকে ছয় দশক আগে স্তালিনের প্রয়াণের (৫ মার্চ) পর তাঁর উত্তরাধিকার আজও দেশের কোনও কোনও মহলে তিক্ত বাদ-প্রতিবাদ, বিশদ ব্যাখ্যা ও ভাষ্যের বিষয় হয়ে আছে বটে, কিন্তু এরই মধ্যে দেখা যাচ্ছে দেশের সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করেছে যে স্তালিন দেশের জন্য কিছু অন্তত ভালো কাজ করেছিলেন।

বিগত শতাব্দীর ছয়ের দশকের নিঃস্তালিনীকরণ এবং আট-নয়ের দশকের পেরেস্ত্রৈকা সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের যে বিপর্যয় ঘটিয়েছিল, যার অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ সোভিয়েত ইউনিয়নেরই বিলোপ ঘটে, আজ একবিংশ শতাব্দীর সূচনায় পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বিভীষিকার মেঘমুক্ত আজকের রাশিয়াতেও কিন্তু স্তালিন এবং সমাজতন্ত্রের প্রাসঙ্গিকতা আবার ঠিক ঘুরে ফিরে চলে আসছে। সেটা আসতে বাধ্য, কারণ রুশিরা স্বভাবত তাদের অতীত ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধা করে। প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের শাসনপর্বে নানা তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে স্তালিন, বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে স্তালিনের ভূমিকা আজও ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করছে। এমনকী যে অর্থোডক্স গির্জা স্তালিনের রোষানলে পতিত হয়ে এককালে ধ্বংসন্মুখ হয়েছিল, তারও কোনও-কোনও মহল থেকে তিনি আজ প্রশংসিত হচ্ছেন। গির্জার কোনও কোনও প্রতিনিধি এমন কথাও বলছেন যে স্তালিন জাতীয় গৌরব পুনরুদ্ধার করেছিলেন। কেউ কেউ বলছেন তিনি মহা রাশিয়ার ভবিষ্যতের ভিত তৈরি করেছিলেন, কারও কারও কথায় জাতির উচিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎসি জার্মানির বিরুদ্ধে বিজয়ের জন্য স্তালিনের কাছে কৃতজ্ঞ থাকা। বিশেষত ১৯৪২ সালে আর এক পাও পিছোন না– এই মর্মে যে ২২৭ নম্বর হুকুমনামা স্তালিন জারি করেছিলেন তারই মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছিল স্তালিনের সামরিক দক্ষতা, যার ফলে ১৯৪৩ সালে স্তালিনগ্রাদ ও কুর্স্কের লড়াই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চূড়ান্ত গতি পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। বিশ্বের সামরিক ইতিহাসের ঘটনাপঞ্জিতে উৎকীর্ণ করে রাখার মতো এরকম এপিকধর্মী ঘটনা ইতিপূর্বে আর কখনও ঘটেনি। তাই ২০০৫ সালের ৯ মে রাশিয়া যখন ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয়ের ৬০তম বার্ষিকী উদ্যাপন করল সেই উপলক্ষ্যে স্তালিনের নামাঙ্কিত এককালের স্তালিনগ্রাদ শহরেই নতুন করে স্তালিনের প্রতিমূর্তি স্থাপিত হল– প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে। বিগত শতাব্দীর ছয়ের দশকের নিঃস্তালিনীকরণের পর রাশিয়ার কোথাও এই প্রথম স্তালিনের মূর্তি প্রতিষ্ঠা– যদিও অবশ্য এখানে তাঁর সঙ্গী হিসেবে চার্চিল এবং রুজভেল্টও আছেন– যে ভঙ্গিতে আমরা তাঁদের তিনজনকে পাশাপাশি দেখেছি ইয়ালতা কনফারেন্সে।

সম্প্রতি রুশ অর্থোডক্স চার্চের জনৈক প্রতিনিধি আলেক্সান্দ্র শুম্স্কি বলেছেন যে স্তালিন সাধুপুরুষ ছিলেন না ঠিকই, কিন্তু তাই বলে দানবও ছিলেন না। উদারপন্থীরা যে বলছেন যে রাজনৈতিক নির্যাতনের ঘটনার উপর স্তালিনের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল এমন কথা জোর গলায় বলা আদৌ ঠিক হবে না বলে তিনি মনে করেন। স্তালিনের দীর্ঘ ৩০ বছরের দেহরক্ষী নিকোলাই ভ্লেসিক বিগত শতাব্দীর তিনের দশকে বরখাস্ত হয়েছিলেন। সম্প্রতি তাঁর যে দিনলিপি প্রকাশিত হয়েছে সেখানে তিনিও এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে স্তালিনের অজ্ঞাতসারেই রাষ্ট্রব্যবস্থার এমন একটা কাঠামো তৈরি হয়ে গিয়েছিল যে স্তালিন নিজেই তার শিকার হয়েছিলেন। সত্য-মিথ্যা যাচাই করা আজ দুরূহ।

আরও একটা প্রশ্নও আজ অনেক রুশি মানুষের মনে জাগছে: রুশ বিপ্লবের বর্বরতা নিয়ে এই যে এত প্রশ্ন উঠছে ফরাসি বিপ্লবের নৃশংসতা, বর্বরতা তার চেয়ে, কোনও অংশে কম ছিল কি? কিন্তু কোথায়, তা নিয়ে তো এত প্রশ্ন তাদের দেশে বা বিদেশে কোথাও কখনও ওঠেনি? নাকি সে বিপ্লব রুশ বিপ্লবের মতো দীর্ঘস্থায়ী হয়নি বলে? অথচ সে বিপ্লবের মর্মবাণী ‘সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা’ বিশ্বের তাবৎ মানুষের কাছে শাশ্বত বাণী হয়ে আছে। রুশ বিপ্লবের বার্তা কি তার চেয়েও কম তাৎপর্যপূর্ণ নাকি? এই সমস্ত প্রশ্নে রুশ জাতি– কী উদারপন্থী গণতন্ত্রী, জাতীয়তাবাদী, কমিউনিস্ট– সকলেই আজ এক বিন্দুতে সামিল।

২০১৩ সালের ৩০ মার্চের একটি সংবাদে প্রকাশ রাশিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এপ্রিলের ৫ তারিখ থেকে এক বিশেষ হুকুমনামা বলে সোভিয়েত আমলে প্রচলিত ‘শ্রমবীর’ খেতাবের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটাচ্ছেন। তাঁর মতে সোভিয়েত আমলের উক্ত রাষ্ট্রীয় সম্মান খুবই প্রয়োজনীয় বস্তু ছিল। পুরস্কারটি প্রচলিত হয়েছিল ১৯২৮ সালে। ১৯৩৮ সালে ‘সমাজতান্ত্রিক শ্রমবীর’ নামান্তরিত হয়। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের সঙ্গে সঙ্গে তার অবলুপ্তি ঘটে। বর্তমান রাশিয়ায় এই ভাবে ধীরে ধীরে অতীত ইতিহাসের পুনর্মূল্যায়ণ ঘটছে এবং সেই সঙ্গে পুরাতন ঐতিহ্যকে নতুনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে গ্রহণ করা হচ্ছে।

মস্কোর মেত্রো

মে, ১৯৯৩

বিগত শতাব্দীর ছয়ের দশকের কথা। তখন মস্কোর রাস্তাঘাটের চেহারাই ছিল অন্যরকম। রাস্তায় যানবাহন বলতে ছিল বাস, ট্রাম আর ট্যাক্সি। প্রাইভেট গাড়ির দেখা পাওয়া ভার। ঘণ্টায় একটা চোখে পড়ে কি পড়ে না–সেগুলির মধ্যে একটা বড় অংশ বিদেশি। রাস্তাঘাটও যথেষ্ট ঝকঝকে সেখানে কুটোটি পড়ার উপায় নেই– অর্থাৎ কেউ ফেলে না– এমন কি সিগারেটের পোড়া টুকরোও না।

কিন্তু হালে মস্কোর যানবাহনের চালকদের অভিযোগের অন্ত নেই। যানজট দীর্ঘ হয়ে যায়, পেট্রোলের চাহিদা বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেক সময় পেট্রোল ভরার জন্য দীর্ঘ লাইন পড়ে যায়, রাস্তার খানাখন্দগুলো ক্রমেই বেড়ে চলেছে, সেই সঙ্গে বেড়ে চলেছে ট্রাফিক পুলিশের খেয়ালখুশি মাফিক জরিমানা। কিন্তু পাতালে ঢুকলে সেখানকার ছবিটা একেবারে অন্য। পাতাল রেলের কোনও যাত্রীকে এসব সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় না।

মস্কোর মেত্রো সেই ছয়ের দশকে প্রথম যেমন দেখেছিলাম আজও তেমনি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও কর্মদক্ষতার মডেল হয়ে আছে। প্রতি মিনিটে একটি করে ট্রেন, ভিড়ের সময় প্রতি ৪০ সেকেন্ডে একটি। যাত্রীদের অভিযোগ একটাই: মুদ্রাস্ফীতির আগে যে কোনও দূরত্বে যাত্রার ভাড়া ছিল ৫ কোপেক, এখন সেটা বেড়ে হয়েছে ৬ রুবল। মস্কোর মেত্রো প্রতিদিন ৮ মিলিয়ন যাত্রী বহন করে, অর্থাৎ লন্ডন ও ন্যু-ইয়র্কের মেত্রো একত্র করলে যা হয় তার চেয়েও বেশি সংখ্যক যাত্রী।

মস্কোর পাতাল রেল পরিবহন ব্যবস্থার উদ্বোধন ১৯৩৫ সালে। মেত্রো এই শহরে সবচেয়ে আরামদায়ক ও দ্রুতগামী পরিবহন। ১৯৬৫ পর্যন্ত মেত্রোর স্টেশনের মোট সংখ্যা ছিল ৭৫। আজ প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পেতে দেড় শতাধিক ছাড়িয়ে গেছে। মেত্রো এখন বৃহত্তর মস্কো এবং মস্কোর শহরতলিকেও ছুঁয়ে ফেলেছে। প্রথম ট্রেন ছাড়ে সকাল ৫.৩০ টায়। শেষ ট্রেন সকাল ১.৩০টায়। রাত একটার সময় জংশনগুলো বন্ধ হয়ে যায়।

প্রথম চক্রবেড় দিয়ে তারপর সেই বৃত্তের অভ্যন্তরে কাটাকুটি করে পাতালের বুক চিরে এত অজস্র লাইন মস্কোর মেত্রো ব্যবস্থাকে এমন জটিল করে তুলেছে যে নিয়মিত যাত্রী ছাড়া অন্যদের কাছে– বিশেষত বিদেশিদের কাছে এক গোলকধাঁধা বিশেষ। বিশেষ করে স্টেশনের সংযোগস্থলগুলিতে যেসমস্ত নির্দেশ আছে সেগুলি রুশ ভাষায় অনভিজ্ঞ বিদেশিদের পক্ষে অনুধাবন করা দুরূহ– এমনকী লিখিত নির্দেশের ওপরে সঙ্কেত দেওয়া থাকা সত্ত্বেও। কিছুটা সুবিধা হয় মেত্রোর একটা ম্যাপ সঙ্গে থাকলে– পকেটে রাখার উপেযোগী এরকম ম্যাপ কিওস্কে বিক্রিও হয়।

তবে প্রসঙ্গত, ঐতিহ্যগতভাবে রুশিরা এ ধরনের গোলধাঁধায় বেশ অভ্যন্ত। পুরনো আমলের বিশাল বিশাল যে-সমস্ত ইমারত পরবর্তীকালে বড় বড় প্রতিষ্ঠানের দপ্তরে পরিণত হয়েছে– এমনকী স্তালিন আমলেও মস্কো রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ভবন, উক্রাইনা হোটেল বা রাশিয়া হোটেলের মতো যে-সমস্ত প্রতিষ্ঠানের ইমারত নির্মিত হয়েছে তাদের সবগুলিরই অভ্যন্তর ভাগে এই একই জটিল চিত্র: সবগুলি ব্লকের একই চেহারা, ফলে একটার ভেতরে ঢুকলে এক ব্লক থেকে আরেক ব্লকে যাওয়া এবং ব্যূহভেদ করে শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে আসা– সে এক মহা সমস্যার ব্যাপার।

অবশ্য মস্কোর পাতালপুরীতে হারিয়ে যাওয়ার একটা মজাও আছে। এর জন্য খরচ বেশি নয়– যে কোনও দূরত্বে একই ভাড়া। সারাদিন ঘোরাঘুরি করলেও কারও আপত্তি করার কিছু নেই। গ্রীষ্মকালে স্টেশনগুলিতে প্রাণ জুড়ানো ঠান্ডা, শীতকালে উষ্ণ আমেজ। এই ঠান্ডা-গরম এবং আলো-হাওয়ার ব্যবস্থাটা এতই স্বাভাবিক যে পাতালে থাকার কোনও অনুভূতিই মনে জাগে না। প্রতিটি স্টেশনই খোলামেলা প্রশস্ত। কোনও কোনওটি প্রাসাদোপম– বিশাল বিশাল মার্বেল হল, ফ্রেস্কো, ভাস্কর্য আর মাথার ওপরে স্ফটিকের ঝাড়লণ্ঠন– এগুলি অমূল্য সম্পদ। স্থাপত্য ভাস্কর্য ও চিত্রকলার অনুপম নিদর্শন মস্কোর মেত্রো স্টেশনগুলি একেকটি মিউজিয়াম ও আর্ট গ্যালারি সদৃশ। তাই পথহারা পথিক তাঁর বাড়তি পাওনা এখানেই পেয়ে যান। স্টেশনগুলি এত বেশি খোলামেলা আর শিল্প নিদর্শনগুলি এত বেশি জীবন্ত যে এগুলিকে ঠিক মিউজিয়াম বা আর্ট গ্যালারি বলাটাও বোধহয় সঙ্গত হবে না।

মেত্রোর ক্লাসিক স্টেশনগুলি নির্মিত হয়েছিল বিপ্লবের পীঠস্থান হিসেবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এগুলি বিমান আক্রমণের আশ্রয়স্থল রূপেও ব্যবহৃত হয়েছিল। দর্শকদের মনে গভীর রেখাপাত করা যদি এককালে এগুলির উদ্দেশেয হত, তাহলে বলতে হয় আজও করে– শিল্পকর্মের গুণে যদিও বীর বিপ্লবীদের প্রতি এই শ্রদ্ধার নিদর্শন, আন্দোলনকারী শ্রমিকদের এই ইস্পাতকঠিন মুখ আর কৃষকদের হাসি-হাসি মুখ আজকের অন্য এক সামাজিক পরিস্থিতিতে কারও কারও কাছে মজার মনে হলেও হতে পারে।

পাঁচটি স্টেশন যথেষ্ট সঙ্গত কারণেই এককালে আন্তর্জাতিক স্থাপত্য প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত হয়েছিল। এগুলির মধ্যে একটি বিপ্লবের কবি মায়াকোভস্কি নামাঙ্কিত স্টেশনটি– ১৯৩৮ সালে মেত্রো স্টেশনের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে গ্রাঁ প্রি পুরস্কারে ভূষিত হয়। এর ভেতরের দেওয়ালগুলি উরাল পর্বতের দুষ্প্রাপ্য পাথরে তৈরি। স্টেশন থেকে বাইরে বের হলেই মায়াকোভস্কি স্কোয়ারের ওপর কবি মায়াকোভস্কির প্রস্তরকঠিন পৌরুষদৃপ্ত মূর্তি।

কমসমোলস্কায়া মেত্রো স্টেশন ১৯৫৮ সালে ব্রাসেলসে গ্রাঁ প্রি অর্জন করে। রুশ দেশের অতীত নায়কদের মোজাইক প্রতিকৃতির সৌন্দর্যের জন্য এর খ্যাতি। নোভোকুজনেৎস্কায়া মেত্রো স্টেশন সামরিক বাস-রিলিফ এবং সিলিং মোজাইকে অলঙ্কৃত– এগুলির মাধ্যমে সোভিয়েত ভারী শিল্পের নতুন দুঃসাহসিক জগতের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।

বিশাল বিশাল অপূর্ব ভাস্কর্যে নানা ভঙ্গিতে বিপ্লবী ও বিদ্রোহী শ্রমিকদের সারি সারি ব্রোঞ্জমূর্তি ‘প্লোশ্চাদ্ রেভোলিউৎসি’ মেত্রোর পরম আকর্ষণীয় বস্তু। এই মূর্তিগুলির মুখের প্রতিটি রেখায় তাদের অঙ্গভঙ্গিতে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে বিপ্লবের বার্তা, যা দেখে আজও শিহরিত রোমাঞ্চিত হতে হয়।

এই মেত্রো স্টেশনগুলি ঘুরে বেড়ানো কমিউনিস্ট ঐতিহ্যের জগতে এক ধরনের তীর্থযাত্রাই বলতে হয়। সবই অতীতের বস্তু, কিন্তু আকর্ষণীয়– হাজার হোক ইতিহাসের পাতা তো বটে!

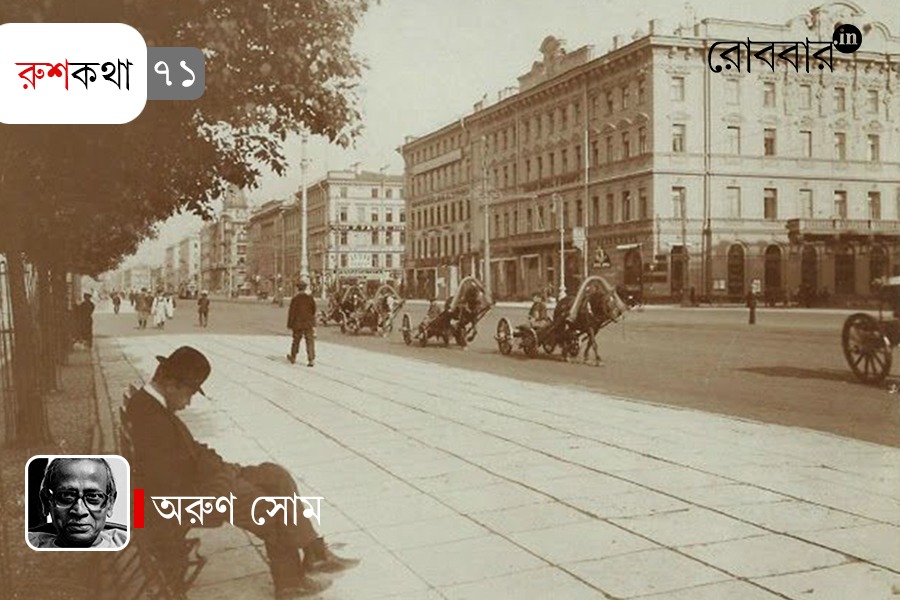

ইউরোপের জানালা

২০০৩ সালের জুন মাসে মহাসমারোহে সাংক্ত পেতের্বুর্গ শহর প্রতিষ্ঠার তিনশো বছর পূর্তি উৎসব উদযাপিত হল। তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রনেতারা এই উপলক্ষে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের আমন্ত্রণে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনশো বছর আগে, ১৭০৩ সালের মে মাসে নেভা নদীর ব-দ্বীপে জলাভূমির ওপর এই নগর নির্মাণ করে রাশিয়ার জন্য ‘ইউরোপের বাতায়ন’ খুলে দিয়েছিলেন জার মহামতি পিয়োতর। এই নতুন নগরকে জার তাঁর সমনামী সন্ত পিতরের নামে উৎসর্গ করেন। ওলন্দাজ নাম সাংকত পেতের্বুর্গ আখ্যা দিয়ে এখানে তিনি তাঁর রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে আগে শহরের নাম রুশীকৃত হয়ে তার প্রতিষ্ঠাতা পিয়োতরের সম্মানে পেত্রোগ্রাদ বা পিয়োতরের শহর নামে অভিহিত হয়।

এখানে রুশদেশের ইতিহাসের তথা রুশ মানসিকতার পরস্পর বিরোধিতার একটি দিক তুলে ধরা বোধহয় অবাস্তব হবে না। রুশ ভাষায় নিন্দার্থে প্রচলিত আছে একটি শব্দ ‘আজিয়াৎ’, অর্থাৎ এশীয়, যার নিহিতার্থ বর্বর, যেমন আমাদের ভাষায় ‘আহাম্মক’ অর্থে প্রচলিত আছে ‘উজবুক’। রুশ বিপ্লবের পরে সত্তর বছরের সোভিয়েত শাসনেও রুশ ভাষার শব্দভাণ্ডার থেকে উৎখাত করা যায়নি শব্দটিকে। এমনকী মহান আন্তর্জাতিকতাবাদী লেনিনও দু’-একবার শব্দটি প্রয়োগ করেছেন– বলাই বাহুল্য ওই বর্বর অর্থেই। আমাদের ভাষায় ‘উজবুক’-এর নিন্দার্থে প্রচলনের কারণ সংগত, এদেশে মুঘল শাসনের প্রতিষ্ঠাতা জহিরুদ্দিন শাহ বাবর এসেছিলেন উজবেকিস্তানের ফরগনা থেকে। বহিরাগত শাসক শ্রেণির প্রতি আমাদের গাত্রদাহ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু যে দেশের দুই-তৃতীয়াংশ এশিয়া মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত, সেই রাশিয়ায় রুশ ভাষায় ‘আজিয়াৎ’-এর অবজ্ঞার্থে প্রচলন কেমন যেন বেমানান। আবারও একথা ভুলে গেলে চলে যাবে না যে, আজ থেকে হাজার বছর আগে যে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষাগ্রহণের মধ্য দিয়ে পশ্চিমের সঙ্গে রাষ্ট্রের আদানপ্রদানে প্রথম পদক্ষেপের সূচনা তাও কিন্তু ছিল খ্রিস্টধর্মের প্রাচ্য রূপভেদ– গ্রিক অর্থডক্স চার্চের খ্রিস্টধর্ম নামে যার পরিচয়।

আসল ঘটনা এই যে, সেই প্রাচীন কিয়েভ্-রুসের নোভভোরদ থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে মস্কো সাংকত পেতেরবুর্গ এককথায় দেশের সভ্যতা সংস্কৃতির পীঠস্থান সবগুলি মহানগরের অবস্থান তার ইউরোপীয় অংশে। আমূল সংস্কারপন্থী জার মহামতি পিয়োতরই প্রথম রুশজাতিকে পুরোপুরি ইউরোপীয় করে তোলার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিলেন।

ইউরোপের চোখে রুশিরা ছিল বর্বর। রুশিদের এই অপবাদ ঘোচানোর জন্য পিয়োতরই প্রথম ইউরোপের দিকে দৃষ্টি দেন। তিনি নিজে হল্যান্ডে গিয়ে সেখানকার জাহাজ নির্মাণ কারখানার কাজ করে কারিগরি বিদ্যা শিখে আসেন। দেশে একের পর এক সংস্কারের প্রবর্তন করেন। কলকারখানা নির্মাণ, বাণিজ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিরও সম্প্রসারণ ঘটান। সিনেট প্রতিষ্ঠা করেন প্রশাসনের সুবিধার জন্য দেশকে বিভিন্ন প্রদেশে ভাগ করেন। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং বিশেষত রাশিয়ার অ্যাকাডেমিক প্রতিষ্ঠান তার অন্যতম কীর্তি। বিদেশের বহু গুণীজ্ঞানী ও বিজ্ঞানী তার আমন্ত্রণে ওই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদানের জন্য আসতেন। অভিজাত শ্রেণির ছেলেদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষার জন্য তিনি বৃত্তি দিয়ে ডেনমার্ক, গ্রেট ব্রিটেন, জার্মানি, নেদারল্যান্ডস এবং অন্যান্য দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।

সাংক্ত পেতের্বুর্গে তিনি তাঁদের দেখাতে চেয়েচিলেন নেভা নদীর উপকূল ও সন্নিহিত এলাকার খালবিলের গ্রানিট পাথরে বাঁধানো ঘাট বরাবর ইউরোপীয় স্থপতিদের তৈরি বহু বিচিত্র ছাঁদের বলিষ্ঠ স্থাপত্যরীতির বিশাল বিশাল প্রাসাদ ও অট্টালিকা। জননী রাশিয়ার প্রাচীন শহরগুলির যত্রতত্র যেমন দেখতে পাওয়া যায় প্রাচ্যরীতির নিদর্শন স্বরূপ পলাণ্ডু আকৃতির অসংখ্য গম্বুজ, কাঠের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি ঘরবাড়ি বা কাষ্ঠস্থাপত্যের নিদর্শন– মস্কোও যার ব্যতিক্রম নয়– অথবা প্রাকারবেষ্টিত বিশাল বিশাল সুরক্ষা ব্যবস্থা ও গড়, এখানে তিনি তার বদলে পশ্চিমের অতিথিদের দেখাতে চেয়েছিলেন জার্মান ধাঁচের ছুঁচালো চূড়া, ইংলিশ গার্ডেন, ইতালীয় ধাঁচের দালান-কোঠার বহিরাবয়ব, ফরাসি বুলভার। পশ্চিমের চোখ-ধাঁধানোর মতো এখানে আছে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ শিল্প সংগ্রহসালা এর্মিতাজ্, মারিইন্স্কি থিয়েটারের অপূর্ব মঞ্চ, অ্যাম্বার পাথরের পুনর্নির্মিত প্রাসাদ, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছিল। বিপুল অর্থব্যয়ে ফ্রান্স, ইতালি, জার্মানি, ইংল্যান্ডের মতো ইউরোপের দেশগুলির তৎকালীন শ্রেষ্ঠ স্থপতি ও নির্মাতাদের দিয়ে পিয়োতর এগুলি নির্মাণ করিয়েছিলেন। সৌন্দর্যে ভেনিস ও আমস্টারডামকেও ছাড়িয়ে যাবে বিশাল বিশাল বুলভারে সজ্জিত এমন এক প্রাসাদনগরী নির্মাণের দায়িত্ব ফরাসি স্থপতি Leblond সেদিন জার পিয়োতরের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের উপযোগী এত বড় বরাত তিনি আর কখনও কারও কাছ থেকে পাননি। Leblond প্রাণ ঢেলে কাজ করেছিলেন। Schlekter Tresini-র মতো অন্য সব বিদেশি স্থপতিও উদ্বুদ্ধ হয়ে এই নির্মাণকর্মে তাঁদের নিজ নিজ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। তাঁদের আরও একজন সহকর্মী Rastrelli তার প্রতিভার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন পেতের্বুর্গে। যে ধরনের সৌধমালার সৃষ্টি তিনি এখানে করেছিলেন তখনকার দিনে সারা ইউরোপের তার কোনও জুড়ি ছিল না।

দেশের আমজনতা অবশ্য মৃদুস্বরে শুধু একথাই বলবে, ‘তা হ্যাঁ, একথা বললেও বলতে পারেন।’ তারা তাদের ‘পিটার’কে (পিয়োতর বা পিটারের শহরকে তারা এই নামেই উল্লেখ করে থাকে) ভালোবাসে যখন গ্রীষ্মকালের শ্বেত রজনীতে রাতভর সূর্যের আলোয় দিনের পর দিন ঝলমল করতে থাকে।

কিন্তু তারা এও জানে যে, বল্টিকে সমুদ্রবাহিত ঠান্ডা কনকনে, ঝোড়ো হাওয়া আর শীতের কবলে বছরের অধিকাংশ সময়ই অন্ধকার এই শহর এত স্যাঁতসেঁতে যে, মানুষের মনকে দমিয়ে দেওয়ার পক্ষে, বিষাদ ভারাক্রান্ত করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট। এ-শহর দস্তইয়েস্কির অভাজন এবং লাঞ্ছিত ও নিপীড়িতের শহর।

এর বৈভব মনে চমক জাগায় ঠিকই, কিন্তু এ শহর বড় নির্মম-নিষ্ঠুর, এর স্বৈরাচারিতা ও অসংযমের কোনও সীমা-পরিসীমা নেই। পিয়োতরের এই মহানগর নির্মিত হয়েছিল তাঁর বিশ্বস্ত প্রজাদের প্রাণের বিনিময়ে– দশ হাজার শ্রমিকের পাঁজরের উপর। নির্মাণের শুরু থেকেই অর্থোডক্স ধাঁচের প্রাকারবেষ্টিত মস্কোর সে এক নির্মম ও শীতল প্রকৃতির পশ্চিমি প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে আছে। রাশিয়ার অগ্রগণ্য শিল্পী সাহিত্যিক ও কবিরা কখনও তাকে যেমন মুগ্ধদৃষ্টিতে দেখেছেন, তেমনি কখন-ও বা এই অস্বাভাবিক সৃষ্টিকে তাঁরা ধিক্কারও জানিয়েছেন।

সাংক্ত পেতের্বুর্গের সেনাত্ স্কোয়ারে প্রতিষ্ঠিত আছে এই নগরের প্রতিষ্ঠাতা মহামতি পিয়োতরের ধাবমান অশ্বারূঢ় স্মৃতিমূর্তি। রুশ দেশের জাতীয় কবি আলেক্সান্দ্র পুশ্কিন তাঁকে উদ্দেশ্য করে তাঁর কীর্তি বর্ণনা করেছেন ঠিকই, কিন্তু তিন ‘তাম্র অশ্রারোহী’ নামে তাঁর সেই আখ্যান কাব্যে আলোকাপাত করেছেন শহরের বন্যায় সর্বস্বান্ত সেখানকার একজন খেটে-খাওয়া সামান্য গরিব কেরানির দুর্ভাগ্যের ওপর। ওই ধাবমান অশ্বারোহী যেন সেই সামান্য মানুষটিকে দুঃস্বপ্নের মতো তাড়া করে ফিরছে। কবির ব্যাকুল প্রশ্ন: ‘হে, দূরন্ত অশ্বারোহী গতি কোন পথে? অশ্বখুর কোথা তব লভিবে বিরাম?’

রুশ সাহিত্যের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে এই মহানগরের এই নির্দয় চিত্র। দস্তইয়েভ্স্কির পেতেবুর্গ প্রলোভন উদ্রেককারী, অপরাধ ও হত্যাকাণ্ডের শহর, গোগলের পেতের্বুর্গ দানবীয়; আন্না আখ্মাতভার কথায়, ‘পেতের্বুর্গ গৌরব ও দুর্ভাগ্য বিজড়িত গ্র্যানিট পাথরের এক মহানগর।’ অবশ্য আক্ষরিক অর্থে গ্র্যানিটের শহর বলা ঠিক হবে না– গ্র্যানিট পাথরে বাঁধানো নদী-নালার তটভূমি এবং গ্র্যানিট পাথরের কিছু স্তম্ভ ছাড়া শহরের ইমারতগুলির গাঁথুনি মূলত অন্যান্য পাথর আর ইটের। অনেক দ্রষ্টার চোখেই পেতের্বুর্গ দেশের রাষ্ট্রসত্তার মূর্তিমান প্রকাশ– যেমন গৌরবময়, তেমনি নিষ্ঠুর; যেমন ভক্তির উদ্রেক করে, তেমনি মানবের অসহনীয় দুঃখ-দুর্দশারও প্রতীক।

তবে রুশিদের এই মানসিকতার একমাত্র এবং জাজ্জ্বল্যমান ব্যতিক্রম ছিলেন সম্ভবত কবি আলেকসান্দ্র ব্লোক (১৮৮১-১৯২১)। পূর্ব-পশ্চিম সম্পর্কে তাঁর মনোভাবের সমুজ্জ্বল প্রকাশ ঘটেছে তাঁর অবিস্মরণীয় আখ্যানকাব্য ‘শক’ (১৯১৮)-এ। খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম থেকে তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত মধ্য এশিয়ায় বসবাসকারী যাযাবর শক জাতির ইউরোপ অভিযান এককালে পশ্চিমি সভ্যতার বিরুদ্ধে প্রাচ্যের সম্মিলিত শক্তির অনিবার্য সংঘাত এবং সমগ্র ইউরোপীয় সংস্কৃতির অস্তিত্বের পক্ষে বিপজ্জনক বলে গণ্য করা হত। বিপ্লবী ও দেশপ্রেমমূলক এই ওড-এ কবি প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সংঘাতের আইডিয়াকে বুর্জোয়া পশ্চিমের বিরুদ্ধে বিপ্লবী সোভিয়েত রাশিয়ার সংঘাতের প্রতীক রূপে গ্রহণ করেছেন।

কবিতাটি তার ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতেও বিচার্য। পশ্চিমের সঙ্গে রুশ দেশের গভীর প্রণয়, অন্য দিকে যা-কিছু পাশ্চাত্য তার প্রতি প্রবল ঘৃণা, প্রকৃত রাশিয়া সম্পর্কে, তার খ্রিস্টীয় ও পৌত্তলিক মূল্যবোধ সম্পর্কে মুগ্ধতাবোধ, তার অনগ্রসরতার জন্য আক্ষেপ-এরই মধ্যে আবর্তিত হচ্ছে রুশ জনমানস। রাশিয়ার অন্যতম সমাজ সংস্কারক জার পিয়োতর জাতির ওপর জোর করে ইউরোপীয় সংস্কৃতি চাপিয়ে দিয়েছিলেন, যার ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগের মধ্যে থেকেই এমন একটি শাসকগোষ্ঠী তৈরি হয়ে গিয়েছিল যারা মাতৃভাষায় প্রায় কথাই বলত না। পশ্চিমের নির্মমতা ও দুষ্ট অভিসন্ধি রুশ জাতীয় সংস্কৃতিকে বিপন্ন করে তুলেছে-এই ধরনের একটি বোধ থেকে ভয়ংকর এশীয় প্রকৃতির প্রতীকে রুশ জাতিকে প্রকাশ করে তারই বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন কবি। এর জন্য রুশ জাতি যদি ‘বর্বর’ এশীয় আখ্যা পায় তাতেও আপত্তি নেই কবির।

এর চরম উদ্দেশ্য কি তাহলে একধরনের প্রচ্ছন্ন সাম্রাজ্যবাদী চিন্তা, যার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দস্তইয়েভ্স্কি একসময় এমন কথাও বলেছিলেন যে, ‘প্রাচ্যে আমরাই হব ইউরোপীয়’? আর সেই কারণেই কি স্লাভপ্রেমী দস্তইয়েভ্স্কিই আবার মস্কোয় জাতীয় কবি পুশ্কিনের স্মৃতিমূর্তি উন্মোচনের সময় তাঁর ভাষণে এমন কথাও বলেছিলেন এই ‘ইউরোপ জানে না তারা আমাদের কত প্রিয়?’

আসলে দ্বৈত মানসিকতা প্রত্যেক দেশেরই আছে, কিন্তু রাশিয়ার ক্ষেত্রে সেটা যেন বড় বেশি জটিল। স্লাভপ্রেম ও পশ্চিমপ্রীতি– এই দুয়ের মধ্যে তার দ্বন্দ্ব। পাঁচশো বছর ধরে এই টানাপোড়েন চলে আসছে, কারণ রাশিয়া হাজার হোক ইউরোপীয় দেশ।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved