এক ছিন্নমস্তার পট আর রক্তবীজ নিধনের পৌরাণিক কিছু মিনিয়েচারে রক্ত প্রবাহের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তান্ত্রিক বৌদ্ধ দেবতা ছিন্নমস্তিকার সঙ্গে এঁর যোগ ওতপ্রোত। এছাড়া ভারতীয় ছবির জগতে, আধুনিক কালের নানা পর্বে, বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের আগে রক্ত খুব দেখলাম না। অথচ পাঞ্জাব, বিহার, বাংলা ১৯৪৬-’৪৭ সালে খুনে লাল হয়ে ছিল। দুর্ভিক্ষের ছবি এঁকেছেন জয়নুল আবেদিন, চিত্তপ্রসাদ, সোমনাথ হোড়। দাঙ্গায় অবিরাম রক্তস্রোত আঁকলেন না কেন? যাঁরা এঁকেছেন, আগুন জ্বেলেছেন, রক্তের দিকটা ধুয়ে দিয়েছেন।

২.

ঘোড়া দেখলেই সবার পায়ে বেমালুম বাত। কোনও কিছু লিখতে গেলে এই তেজি প্রাণীর চলাফেরা মনে আসে। সোজা গট গট করে কিছু যে বলে যাব, এমন কনফিডেন্স কস্মিনকালেও ছিল না। আড়ে আড়ে কোনাকুনি চলতে গিয়েও লজ্জায় মাথা কাটা যায়। তাই আড়াই চালে ভাবি। বাধা টপকে আদার ব্যাপারীও মোক্ষম ঘরটিতে গিয়ে বসতে পারে চোখের পলকে। কাটাকুটি– সে পরের কথা। তবে নিওলিথ স্তব্ধতায় না হোক মহীনের পোষা জীবটির আপন মনে ঘাস খাওয়ার দৃশ্য নিউটাউনেও দেখা যায়, সূর্যাস্তে, সন্ধ্যায়। স্যুররিয়াল। বিষাদ মন্থর। দিনশেষের লালচে আলোয় পিঠের ভাবনা-ক্ষতগুলো চিক চিক করে। কারও হাসি পায়, কারও চোখে জল আসে।

চোখ থেকে না গড়ায় যদি রক্ত কাকে বলে

এই বৃষ্টি, এই অন্ধকার, পরক্ষণেই এই আবার রোদ। শরৎকালের মন বুঝবে, এমন সাধ্য কার। কারবারই আলাদা। ছাতাহীন মানুষ কিছুক্ষণ বাজারে ঢুকে দাঁড়িয়ে থাকি। তারপর বৃষ্টি থামতে দু’হাতে মাল নিয়ে বাড়ির দিকে দে দৌড়! ফাঁকা রাস্তাটা পার হতে গিয়ে থমকে গেলাম। বেশ খানিকটা রক্ত পড়ে আছে ভিজে পিচ-রাস্তা জুড়ে। জলে ভেজা কালো রাস্তায় চাপ চাপ লালচে কালো দাগ! তার ওপর একগাদা মাছি। দাঁড়িয়ে পড়লাম। পায়ের শব্দে মাছিগুলো একবার একটু উড়ে আবার আপনমনে বসে পড়ল। আজব কাণ্ড, বাজারের উল্টোদিকে এই খালি জায়গাটায় এতটা রক্ত এল কোথা থেকে? কখন এল? কীসের রক্ত? বৃষ্টিতে কত কিছু ধুয়ে গেল, এই টাটকা দাগটা রয়ে গেল! নাকি এই মাত্র, এই এখনই, আমারই চোখের সামনে অথচ অদৃশ্যে যা ঘটার ঘটে গেল! তার সর্বাংশ এখন অতীতে, কিছু অপেক্ষায় আছে ভবিষ্যে, পড়ে আছে এই বর্তমান। সেখানে একা একজন দাঁড়িয়ে শুধু দেখছে বর্তমানের এই অপ্রত্যাশিত চেহারা। ভাবছে, কী হতে পারে? হয়তো খুন, হয়তো না। অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে, হতেও পারে মানুষটাকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে, পড়ে আছে ঘটনাপট। আর এমনও হতে পারে, কিছুই না, বাজার থেকে আমারই মতো বেরিয়ে একটা হা-ক্লান্ত লোক মাছ-মাংসের দোকানের আবর্জনা ভর্তি বস্তাটা কিছুক্ষণ মাটিতে নামিয়ে রেখেছিল। তারপর যেখানে যাওয়ার গিয়েছে, রাস্তাটা তার মধ্যেই খানিকটা রক্ত খেয়ে বসে আছে চুপ করে। এই লাল অংশটা একটা চিহ্ন। রাস্তার ললাট লিখন।

চিহ্ন ঠিকই, কিন্তু কীসের চিহ্ন? ছোটবেলা থেকেই অনেক মানুষ থাকে যারা রক্ত দেখলে ঘাবড়ে যায়। যেমন আমি ছিলাম। দিদির সঙ্গে পাশের বাড়ি জগদ্ধাত্রী পুজোর নবমীতে পাঁঠাবলি দেখতে গিয়েছিলাম। উঠোন ভর্তি লোক, মাঝখানে হাঁড়িকাঠ। সেই মাতনের মধ্যেই কেলেঙ্কারি কাণ্ড করে বোধহয় অজ্ঞান হয়ে যাই। এরকম অনেকেরই হয়। এমনকী, নিজের হাত-পা কেটে নিজেরই রক্তপাতে মাথা ঘুরে পরে যাওয়াটাও খুব সাধারণ ঘটনা। ব্লেড নিয়ে থার্মোকলের বল বানাতে গিয়ে দাদা, পায়ের ওপর আধখানা ব্লেড ঢুকিয়ে ফেলেছিল। টান মেরে তুলতেই সব ভিজে লাল। ব্যান্ডেজ চেপে সোজা হাসপাতাল চলে গেল স্টিচ করতে। এই শক্তিটা কেউ নিয়ে জন্মায়, কেউ অনেক দিন ধরে দেখে অভ্যেস করে ফেলে। এতদূর অভ্যেস হয়ে যায় যে, মানুষ না কি বলে– সকালবেলা উঠে একটু কাঁচা রক্ত দেখে নিলেই ব্যাস, সারাদিন কাজকারবার ঠিকঠাক করতে পারবি। গৌতম সেনগুপ্ত-র গল্পে কথাটা আছে। এই সময়ের খুব বড় লেখক গৌতম ‘গ্রামার’ নামে একটা অণুগল্প লিখেছিলেন একবার। একদল খুনে ছেলে বেধড়ক মেরে কথককে ফেলে গেছে ট্রেন লাইনে। পাশে নয়, ওপরে। সেখান থেকে উদ্ধারের পর, সেলাই-ফোঁড়াই যখন চলছে– বড় ডাক্তারের হাতে হাতে সূচ-সুতো-কাঁচি-ছুরি এগিয়ে দিতে দিতে, জুনিয়ার বিদ্যে ফলাতে যায়– স্যর, কী হেভিলি ব্লিড করছে দেখুন। মুখের চামড়া একই মতো টান রেখে ডাক্তারবাবু গ্রামারটা শুধরে দেন– হেভিলি না, প্রফিউসলি, প্রফিউসলি ব্লিড করছে। গৌতমের গল্পের সেই চরিত্র শুধু নয়, তার পাঠকও কোনও দিন গ্রামারটা ভুলবে না।

অভ্যেস হয়ে যায়। না-হলে বাঁচা মুশকিল। কালীপুজোর পরদিন গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টির মধ্যে লেক গার্ডেন্স আর গলফগ্রিনের মাঝখানে খানিকটা ঘাস আগাছা জমিতে ভেঙে নেওয়া একটা মদের বোতল পড়েছিল। বৃষ্টির গুঁড়িগুলো জমে জমে একফোঁটা জল হল– তারপর দেখলাম বোতলের ভেতর লেগে থাকা শুকনো রক্ত জলে মিশছে। জলের ফোঁটার ভেতর প্রায় কড়া নেড়ে দরজা খুলে লোহিত কণিকা মিশে যাচ্ছে নিঃশব্দে। কার? ‘কাল রাতে অণু ফিরেছিল?’ উৎপলকুমার বসুর প্রবাদের মতো লাইন লাফিয়ে আসে।

মৃত্যুর ইতিহাস অনেক লেখা হয়েছে বিদেশে। ফিলিপ আরিয়ের ‘আমাদের মৃত্যু প্রহর’ শুধু তো নয় এখুনি হাতের কাছেই দেখা যাচ্ছে আমাদের লেখক দীপ্তনীলের পাঠানো ‘দ্য ওয়ার্ক ওফ দ্য ডেড’ টমাস ডব্লিউ ল্যাকুয়ে-র লেখা মৃত্যু-পরবর্তী জিনিসপত্রের সাংস্কৃতিক ইতিহাস। কিংবা সেলি কাগান-এর লেখা ‘ডেথ’। রক্তের এই রকম সাংস্কৃতিক ইতিহাস কী লেখা হয়েছে? বাংলায় বা ভারতে যে হয়নি, সে বিষয়ে নিশ্চিত। আর কে না জানে সাহেবদের রক্ত নীল। পৃথিবী জুড়ে রক্তগঙ্গা তারাই বইয়ে চলেছে। ফলে লাল রক্তের ইতিহাস তৃতীয় বিশ্বের নিজের জিনিস।

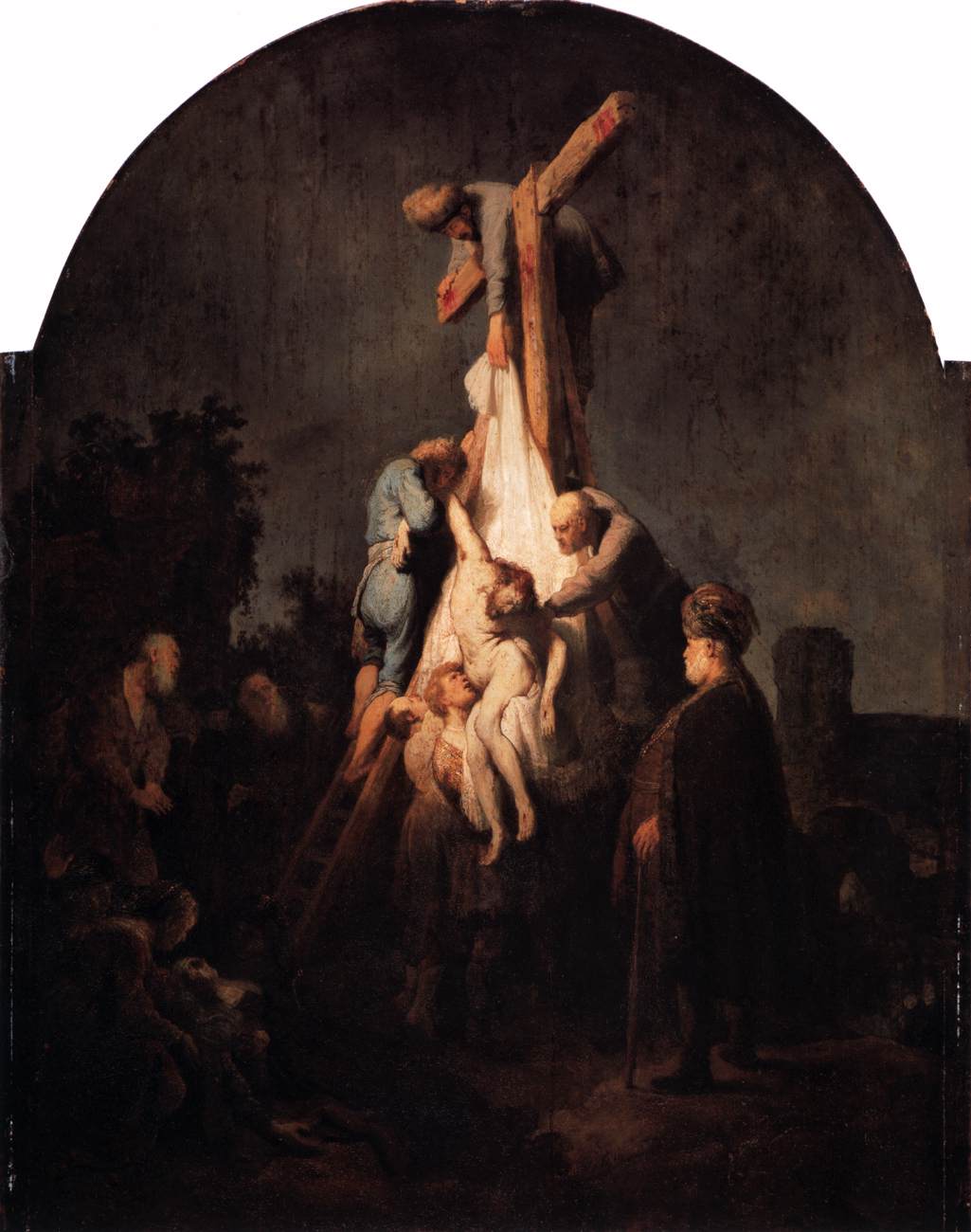

মশকরা নয়, দৃশ্যগ্রাহ্য ব্যাপার হলেও পশ্চিম ইউরোপের ছবিতে দেহাংশ যতটা দেখা গিয়েছে ততখানি রক্ত ছবির জগতে বিশ শতকের আগে শিল্পীরা ব্যবহার করেছেন কম। প্যাশন বা খ্রিস্টিয় ক্রশিফিকশনেও রক্তপাতের চেয়ে যাতনা গুরুত্ব পায় বেশি। রেমব্রান্টের ‘প্যাশন অফ ক্রাইস্ট’ সিরিজের ছবিগুলো মনে করা যায়। এমনকী, যুদ্ধ বিগ্রহ বা খুন জখমের ছবিতেও রক্ত খুব এস্থেটিক বিষয় নয়। বরং আগুন অনেক গুরুত্বময়। গোইয়া-র যুদ্ধের ছবি বা টার্নারের আগুনে জ্বলে যাওয়া লন্ডন এখানে মনে পড়ে যেতেই পারে। অথচ রক্ত সেখানে কিছু কম ঝরেনি! এমনকী, প্রাক-ঔপনিবেশিক ভারতেও এত খুনোখুনি করে মানুষ মরেছে, কত চণ্ডাশোক যুগে যুগে রাজত্ব করে গেছে, ভারতীয় ছবির জগৎ কিন্তু রক্ত মেনে নেয়নি। শিকারের ছবি কিংবা যুদ্ধের ছবিতে অস্ত্রের গতি, মৃতের দেহ, দেহাবশেষ দেখতে পাচ্ছি। আগুন আছে অজস্র মিনিয়েচার ছবিতে।

এক ছিন্নমস্তার পট আর রক্তবীজ নিধনের পৌরাণিক কিছু মিনিয়েচারে রক্ত প্রবাহের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তান্ত্রিক বৌদ্ধ দেবতা ছিন্নমস্তিকার সঙ্গে এঁর যোগ ওতপ্রোত। এছাড়া ভারতীয় ছবির জগতে, আধুনিক কালের নানা পর্বে, বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের আগে রক্ত খুব দেখলাম না। অথচ পাঞ্জাব, বিহার, বাংলা ১৯৪৬-’৪৭ সালে খুনে লাল হয়ে ছিল। দুর্ভিক্ষের ছবি এঁকেছেন জয়নুল আবেদিন, চিত্তপ্রসাদ, সোমনাথ হোড়। দাঙ্গায় অবিরাম রক্তস্রোত আঁকলেন না কেন? যাঁরা এঁকেছেন, আগুন জ্বেলেছেন, রক্তের দিকটা ধুয়ে দিয়েছেন।

দৃশ্যমান লাল, দৃশ্যনন্দনে ছবির জগতে সরে থাকলে কী হবে, সিনেমায় কিন্তু চলমান ইমেজ, রক্ত নিয়ে কারবার করেছে প্রথম থেকেই। রং শুধু নয়, কখনও গতি আর তার সঙ্গে হিংস্রতাকে, অসহায়তাকে, এমনকী, চিৎকারকেও নৈঃশব্দ্যে ধরা যায় বলে ফোটোগ্রাফি আর সিনেমার জগতে যাকে বলে চারিদিকেই ‘খুন কি দরিয়া’। বাংলা ছবির মধ্যে সত্যজিতের বানানো ‘অশনি সংকেত’ অথবা ঋত্বিক ঘটকের ‘সুবর্ণরেখা’-র বিখ্যাত দৃশ্য দুটোর কথা ভাবলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায়। বিশেষত সীতা-র আত্মহত্যার মুহূর্তটা। ‘নো কান্ট্রি ফর ওল্ড মেন’ সিনেমার সেই অদ্ভুত খুনি, জুতোয় রক্ত লেগে থাকা যে মোটেই পছন্দ করে না, ধুয়ে মুছে সাফ করে ফেলে প্রত্যেকবার, সে বোধহয় সিনেমার ইতিহাস নিয়েই কথা বলে। লোকটা কিন্তু লেডি ম্যাকবেথ নয় যে, বার বার হাত ধুয়ে চলে পাপের বোধ থেকে। এটা খানিক ইতিহাস নিয়ে সময় নিয়ে এক তির্যক মন্তব্য। ছ’জন-কে কুপিয়ে মারার পর বাড়ির দাওয়া পরদিন জল দিয়ে ধোওয়া হচ্ছে– এমন রাজনৈতিক ছবি খবর কাগজে দেখেছি বছর দশ হল। মনে স্থির হয়ে আছে। বাগবাজার বাটার সামনে সদ্য ঘটে যাওয়া রান-ওভারের পরে রাস্তা খোলামাত্র বাস-লরি-ট্যাক্সির চাকায় মৃত লোকটার রক্ত চিড়িয়ামোড়, সিঁথির মোড়, ডানলপ, সোদপুর, ব্যারাকপুর হয়ে দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ল। ধোওয়া হয়েছিল সব, ব্যাপারটা উবে যায় না।

ছবিতে যতই কম দেখা যাক, ভাষার ভেতর, বিশেষত বাংলা ভাষায় রক্ত শব্দের ছড়াছড়ি। রক্ত-চন্দন, রক্তজবা, রক্তগঙ্গা এরকম কত। অন্য ভারতীয় ভাষায় ‘রক্তচন্দন’কে কী বলে খোঁজ করে দেখা যেতে পারে। এর একটা কারণ হয়তো শাক্ত বাংলার সঙ্গে রক্তের সরাসরি যোগ আছে। রক্তটীকা, এমনকী, বলির রক্ত, শক্তি পূজার উপাচার। এখানে রবীন্দ্রনাথের পর্যবেক্ষণ ভোলবার নয়। ‘শক্তিপূজা’ আর ‘বাতায়নিকের পত্র’– দুটো লেখাতেই এই শক্তি দেবতার মান্যতার ধরন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। আর গোটা পৃথিবী যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে খেপে উঠেছে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘সাক্রিফাইস’ নাটক উৎসর্গ করলেন সেইসব যোদ্ধার স্মরণে যাঁদের যুদ্ধের দেবীর পায়ে বলি দেওয়া হল।

১৮৯০ সালে লেখা ‘বিসর্জন’ নাটকে রক্তের ভূমিকা অবশ্যম্ভাবী। ‘এই যে সোপান বেয়ে রক্ত চিহ্ন দেখি, এ কি তারই রক্ত?’ ছাগলছানাটাকে হারিয়ে মন্দিরের পাথরের সিঁড়ির সামনে দাঁড়িয়ে রাজা গোবিন্দমানিক্যকে প্রশ্ন করে অপর্ণা। রক্তে গোমতীর জল রাঙা হয়ে ওঠার কথা শুনতে পাই আমরা। দেবীকে জয় সিংহ বলে যায় আত্মবিসর্জনের মুহূর্তে– রক্ত তৃষাতুরা। রঘুপতি, পূজারী ব্রাক্ষ্মণ যার প্রয়াসে নাটকে সব ঘটনাগুলো ঘটে, সে মৃত জয় সিংহের সামনে দাঁড়িয়ে বলে দেবীকে, জানিস কার রক্ত করেছিস পান। শুধু রক্ত শব্দের ওপর ভর দিয়ে এই নাটকটা পড়া চলে। যুদ্ধ, প্রেম, প্রতাপ যে নাট্যের বলার বিষয়। শুধু তাই-ই নয় এই রক্ত গড়িয়ে চলে যায় ১৯২৪ সালে প্রকাশিত ‘রক্তকরবী’ নাটক পর্যন্ত। সেখানেও ফুলের রং শেষ পর্যন্ত মিশবে গিয়ে নন্দিনীর বুকের রক্তের ইমেজে।

বাংলা কবিতার নন্দনতত্ত্বে নজরুলের আনা ‘খুন’ ১৯২০-র দশকটায় নতুন করে ছড়িয়ে পড়লেও এই রক্ত একটু বিশেষ জায়গা পেয়েছে ১৯৪০ পরবর্তী কমিউনিস্ট কবিতার, মূলত প্রগতিবাদী কবিতার ভেতর। সেটা লড়াইয়ের রক্ত। একটু আলাদা। সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতায়, যে রক্ত নদীর জল দেখবে সেটা সূর্যোদয়ের ভোরের সঙ্গে মিলতে চায়। আবার যক্ষা রোগের রক্ত কাশ হয়ে আসে ক্ষয়ের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায়। এখানে মনে পড়ে গেল, ‘মেঘে ঢাকা তারা’-র নীতাকে। তার লুকিয়ে রাখা রুমাল সমেত। আর একরকম রক্ত দেখা যায় জীবনানন্দের কবিতায়। সেই রক্ত প্রায়শ ইতিহাসের প্রবাহ। ১৯৪৬-’৪৭ এর কলকাতায় দাঁড়িয়ে তিনি বলতে পারেন যদি নামহীন মৃতদের ডাকে কেউ, ‘রক্ত নদী উদ্বেলিত হয়ে বলে যাবে’ তার হানিফ, মকবুল, শশী পাথুরে ঘাটার গ্যালিফ স্ট্রিটের মানুষ সব। ‘বেঙ্গল ফাইল’ সত্যি খুললে যা দেখা যাবে, এ আগুন এত রক্ত, ভারতের সর্বাংশের মানুষ দেখেনি কখনও। জীবনানন্দ যদিও এই লাইনে সরাসরি ইতিহাসের মধ্যযুগের কথা বলেছেন আধুনিকতার প্রতিতুলনায়।

খুব আশ্চর্য লাগে, এই রক্ত কল্যাণ আমাদের লেখালিখির জগতে একটু যেন অনুপস্থিত হয়ে আছে পাঁচ বা ছয়ের দশকে। শঙ্খ ঘোষের কবিতায় ছুড়ে দেওয়া টুকরো শরীর, মৃত বন্ধুদের বাঁকা হাত, আর্তনাদ করা কাটা হাত, গাছে ঝোলানো মুণ্ড, ছিন্ন শির– এরকম অসংখ্য চিহ্ন থাকলেও রক্ত রয়েছে কমই। ‘আমারই বুক থেকে ঝলক/ পলাশ ছুটেছিল সেদিন’– এই রকম কিছু লাইন অবশ্য নকশাল নিধনের চিত্রকল্পে উঠে এসেছে ওঁর কবিতায়। অলোকরঞ্জনের ধানী নৌকা রক্তমাখা শিশু নিয়ে কোথায় যে গেল!

বাংলা কবিতায় রক্ত ব্যবহার করেছেন ভাস্কর চক্রবর্তী, জীবনানন্দের সূত্র ধরে: ‘ঘড়ির ভেতর দিয়ে রক্তের রেখার মতো সময় চলেছে’ এই হল ইতিহাসের চলন। ‘চোখ দুটো একদিন দেখেছিল এ পাড়া ও পাড়া/ রক্ত রক্ত রক্ত রক্ত শুধু’ সময়টা রক্ত দিয়ে বাঁধা আছে এখানে, বিপদতারিণীর উল্টো পাকে। ভাস্করের কবিতায় এই যে রক্ত আর ইতিহাস জোট বেঁধেছে এর আরও একটা অপার্থিব পূর্বসূত্র আছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়রিতে। সন্তানসম্ভবা স্ত্রীর মাঝরাতে গর্ভপাত হয়ে গিয়েছে। কোনওমতে একটা টানা রিকশায় তাঁকে তুলে হাসপাতাল নিয়ে যাচ্ছেন আমাদের এই লেখক। সারা রাস্তা রক্তে ভেসে গেছে। মানিক এই বর্ণনার পরেই ডায়েরিতে লিখেছেন, রাস্তায় পড়ে থাকা রক্ত দেখে তাঁর মনে পড়ে গেল সকালে খবরের কাগজে দেখা ছাত্রদের রক্তের কথা। পুলিশের গুলিতে মৃত ছাত্রদের কথা এক হয়ে গেল মৃত ভ্রূণ, মাতৃরক্তে। এমনভাবেও কিছু মন কাজ করে। ‘লেখক হব’ বললেই লেখক হয় না।

ভাষা নিয়ে এইসব ভাবনা হারুন-অল-রশিদ-এর জাগলারি, লেখা নয়। গভীরে গিয়ে কোনও নুড়ি কুড়িয়ে আনব, তার আর সাধ্য কোথায়। এ খানিক ছিন্ন পাতার নৌকা ভাসানো। ভাবনা নিয়ে খেলা। তেমন খেলাও বা কোথায়? পুরনো আর জি কর হাসপাতালের পিছনদিকে ছিল মর্গ। আজ থেকে প্রায় ৩০ বছর আগে, পাড়ার বন্ধু, বাসে উঠতে গিয়ে ট্রামলাইনে পড়ে যায়। মাথায় চোট নিয়ে আর উঠে দাঁড়াল না। সুরতহাল চলছে, সেই প্রথম মর্গ দেখা, দাঁড়িয়ে থাকা। ভেতরে দান্তের নরক। বাইরে ডোমেদের বাচ্চাগুলো খেলছিল। খেলাটা আজব। মর্গের মেঝে ধোওয়া রক্তজল বেরিয়ে আসছে নালা দিয়ে, তাতে তিনজন কাগজের নৌকা ছাড়ছিল একসঙ্গে। কারটা আগে যায়। সেইসব নৌকা আজ যথাস্থানে পৌঁছে গিয়েছে সে তো দেখতেই পাচ্ছি। কাঁটাতারে ভরে উঠছে সব, চারপাশ রক্তে ভেসে যায়।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved