বিশ্বাস নানা রকমের হয়। অলৌকিকে যার প্রত্যয় নেই, সে যুক্তিকে বিশ্বাস করে। কেউ তত্ত্বে বিশ্বাস করে। কেউ মানুষের শুভবুদ্ধিতে বিশ্বাস করে ঘটের মতো বসে থাকে। এই বিশ্বাসের বিপুল কারবার ভাবনা-চিন্তাকে একটা আয়তন দেয়। তখন বলতে পারি, আমি, আপাতত ওমর খালিদের জামিন নিয়ে ভাবছি। গুরমিত রাম রহিমের প্যারোলে মুক্তি নিয়ে ভাবছি। গাজার শিশুদের ত্রাণে ভারতের অবদান নিয়ে ভাবছি। অথবা, একবছর পার করে এসে, সেই ডাক্তার মেয়েটির কথা ভাবছি, যাকে নিয়ে বিপুল ঢেউ উঠল, পড়ল, এখন কোথাও ফেনার দাগও রাখেনি এই দেশে।

প্রচ্ছদ: দীপঙ্কর ভৌমিক

৭.

ঘোড়া দেখলেই সবার পায়ে বেমালুম বাত। কোনও কিছু লিখতে গেলে এই তেজি প্রাণীর চলাফেরা মনে আসে। সোজা গট গট করে কিছু যে বলে যাব, এমন কনফিডেন্স কস্মিনকালেও ছিল না। আড়ে আড়ে কোনাকুনি চলতে গিয়েও লজ্জায় মাথা কাটা যায়। তাই আড়াই চালে ভাবি। বাধা টপকে আদার ব্যাপারীও মোক্ষম ঘরটিতে গিয়ে বসতে পারে চোখের পলকে। কাটাকুটি– সে পরের কথা। তবে নিওলিথ স্তব্ধতায় না হোক মহীনের পোষা জীবটির আপন মনে ঘাস খাওয়ার দৃশ্য নিউটাউনেও দেখা যায়, সূর্যাস্তে, সন্ধ্যায়। স্যুররিয়াল। বিষাদ মন্থর। দিনশেষের লালচে আলোয় পিঠের ভাবনা-ক্ষতগুলো চিক চিক করে। কারও হাসি পায়, কারও চোখে জল আসে।

………………………….

একজন জিগ্যেস করল, ‘কী ভাবছ?’ চুপ করে রইলাম। আবার কেউ জানতে চাইছে, ‘কী ভাবছিস?’ বলার পাই না কিছু। খালপাড়ের রাস্তা, মোট ১৯টা বাম্পার ছিল। মানে স্পিড-ব্রেকার, হাম্প, হাম্পু বললেও আটকানোর কেউ নেই। এখন বোধ করি, আরও বেড়ে গিয়েছে। গোনা হয়নি অনেক দিন।

আজকাল ভাঙা রাস্তাগুলোর তিন অবস্থা। ‘জন অরণ্য’ সিনেমার চিরকালীন ডায়লগ: ‘ব্যাড, ভেরি ব্যাড, ভেরি ভেরি ব্যাড’। সারানো মাত্রই কোদাল, গাঁইতি নিয়ে একই ঠিকাদারের অন্য হাত রেডি! তা যা হোক, সব রাস্তায়, বিশেষত একটু অখ্যাত অভাগা পাড়ার ভিতরের রাস্তা হলে বাম্পার অগুনতি। একসঙ্গে তিনটে করে, কখনও অন্তত দুটো। যে গলির ভোট বেশি সেখানে তিনটে। যে বাড়ির দুটো ভোট তার সামনে দুটো। ঘটং ঘটাং ঘটাং– চাকা নেমে গড়াতে না গড়াতেই, আবার উত্থান-পতন। কী একটা কথা মনে আসা মাত্র এই রকম তোলন নামন পিছন সামন– তার মধ্যেই ভেসে আসা আকুল প্রশ্ন– ‘কী ভাবছ?’ কিছুই ভাবছি না। কিছু ভাবার কথাও ভাবছি না। মাথা যখন কিছুই ভাবে না, তখন মাথাকে নিয়েই ভাবার কথা গুরুরা বলে গিয়েছিলেন।

মাথা নিয়ে ভাবলে খুব মুশকিল, আজকাল স্কুল-কলেজের গড়পড়তা সব ছেলেমেয়েই– মাথা নিয়ে যারা ভাবে, তাদের নম্বর জোগাড় করে দেখিয়ে আসে। এই ভারতে মেয়েরা বেশি, ছেলেরা কম। আন্দাজ থেকে বললাম কথাটা। মিলিয়ে দেখা যেতে পারে। তবে কলকাতার বাইরে, এমনকী, শহরটার একটু বেশি ভিতরের দিকে যদি যাওয়া যায়, অত ভাবার সময় কারও নেই। সারাদিন বিকট ব্যস্ততার জোয়ালে ঘুরলে, ভাবাভাবি গায়েব।

এখন এই যে রোজকার দিন কাটানো, এ কি কোনও প্ল্যান-প্রোগ্রাম ছাড়া চলে? না, তা হয় না। সারাক্ষণই প্রাত্যহিকতার একটা ‘ইটি উটি খুঁটি নাটি’ চলতে থাকে। তাকে কি একটা বলার মতো ‘ভাবনা’ বলা যায়? এই ঘটমানতার ছোট ছোট ঢেউয়ের মাথায় নাচতে নাচতে যে দিন কাটে, তার কথা বলতে সবার ইচ্ছে না-ও হতে পারে। একদিনের পর দু’-দিন, এক তালের পর দু’তাল মাটি কেটেই চলেছি। ছুটি পেলেই মদের দোকানে লম্বা লাইন। ‘রক্তকরবী’ নাটক খুব দূরের বস্তু নয়। রোজই অভিনয় করি আমরা। শুধু বুঝতে পারছি না, নাটকটা করছে কারা, আর দেখছেই বা কে? তাই যে ছেলেমেয়েগুলো রোজ মুঠো পাকিয়ে আসন্ন বিটকেল দিনরাতগুলোর সঙ্গে লড়ে যাচ্ছে, তাদের সবার মাথায় পরপর একেকটা মালা তৈরি হচ্ছে, আবার ছিঁড়েও পড়ছে কখনও বা। ‘এআই আসছে, চট করে খেয়ে নে/ ঘুমিয়ে পড়, নইলে মা-বাপের চাকরি যাবে’– এরকম নতুন ছেলেভোলানো বুলি হয়তো চালু হয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে কোনটা ভয়, কোনটা আশঙ্কা, কী-ই বা উদ্বেগ আর কোনটাই বা চিন্তা-ভাবনা, তা খুঁজে বের করা খুব মুশকিলের কথা!

বেশ কয়েক বছর আগে দার্শনিক অরিন্দম চক্রবর্তী মশাই এর একটা ছান-বিন করেছিলেন ওঁর এক প্রবন্ধে। ‘ভাবনা কাহারে বলে’ বইতে তার বিস্তারিত আলোচনা আছে। ভয়, আশঙ্কা ইত্যাদির খবর পড়েছি শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা ‘প্রসঙ্গ মৃত্যু’ প্রবন্ধে। এই দুটো লেখাতেই কাকে কী বলে, তারই একটা সন্ধান পেয়ে যাচ্ছি। কিন্তু আমি মুশকিলে পড়ে গিয়েছি ভাবনাহীন মাথাটাকে নিয়ে। অন্নচিন্তা, অর্থচিন্তা, ঋণচিন্তা, ব্যাধিচিন্তার একটা অভিমুখ আছে। তীরটা একবার বেরিয়ে গিয়েছে, এবার লক্ষ্য বরাবর মোটামুটি সোজা পথেই চলবে। মিস করে গেলে, খানিক গিয়ে যার যা দম– শেষ করে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়বে। এর বাইরে, কথা ভাবার একটা আয়োজন থাকে, চিরকাল ছিল, এখনও আছে, তবে থাকবে কি না, বলতে পারছি না। তাই বন্ধুরা নিজের লোকেরা ভালোবেসে জানতে চায়– ‘কী ভাবছ?’

মনে পড়ে গেল, জীবনানন্দ দাশ-এর ‘১৯৪৬-৪৭’ কবিতাটা নিয়ে একসময় স্কুলগুলোতে খুব ঝামেলা হত। কোনও কাব্য-সমঝদার বাংলা শিক্ষক আমাদের হায়ার-সেকেন্ডারি পরীক্ষার বাংলা বইয়ে, ‘পাঠ সংকলন’ বোধহয়, এই বোমটি জলে চুবিয়ে দিয়ে রেখেছিলেন। মাস্টারদের নাভিশ্বাস উঠে যেত, ছাত্ররা ছটফট। কতদিন ছিল ঠিক জানা নেই, তবে কতগুলো ভুতুড়ে লাইন সে-কবিতা আপামর ছাত্রছাত্রীর হেড অফিসে ঢুকিয়ে ছাড়ত। একটা এখানে মনে পড়ল। ‘ভালো করে কথা ভাবা কঠিন এখন!’ কখন? সেই ১৯৪৬-’৪৭-এ। ভারতের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় গ্যাঁড়াকলের দিনগুলোয়। পথেঘাটে ট্রামে-বাসে মানুষের অবিরল ব্যস্ততা দেখতে দেখতে এই কবিতায়, গোটা সভ্যতার স্তরে স্তরে যে সংকট জমে উঠেছে, সেইসব ইতিহাস-প্রাগিতিহাসের খতিয়ান নিয়েছিলেন জীবনানন্দ। স্বাধীনতার দিকে যেতে যেতে যখন আনন্দে নতুন দিনের নবীন আশা-চিন্তায় ভেসে যাওয়ার কথা– উনি আমাদের চেতাওনি দিলেন– ভালো করে কথা ভাবা কঠিন এখন। কারণ, ভাবনার অণু-পরমাণুগুলো নিজেদের চক্রে চলছে না। ইতিহাস কান ধরে গোটা পৃথিবীর সঙ্গে এই পোড়ার উপমহাদেশটাকেও ওঠবস করাচ্ছে তখন। ঠান্ডা যুদ্ধের ভিতর দিয়ে দামড়াগুলো কলার তুলে বাড়ি চলে গেলেও আমরা আজও সেই শাস্তি ভোগ করে চলেছি।

………………………….

অন্য সব ব্যাপার ছেড়েই দিলাম, গেল ক’দিন আগে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি-কে এক অ্যাডভোকেট ‘সনাতনী যুক্তি’তে জুতো ছুড়ে মেরেছেন। পুলিশ একটু ‘পুছতাছ’ করে লোকটিকে ছেড়ে দিয়েছে! জজ সাহেব ক্ষমা করেছেন। আমি যুক্তি দিয়ে ভেবেচিন্তে এখানে কী পেলাম? আমাদের দলিত স্কলার যাঁরা তাঁদের প্রবন্ধ রেডি হচ্ছে। আমাদের বিচার বিশেষজ্ঞরা প্রতিবাদী চ্যানেলে আসছেন। কিন্তু আমরা যারা সাধারণ তারা কিন্তু ভাবনার ওই তলটা আর খুঁজে না পেয়ে বোকার মতো ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছি।

………………………….

কেন ভালো করে কথা ভাবা যায় না? আটকায় কীসে? সেই ১৯৪৬-৪৭-এর আপতকাল আর ২০২৫-এর শুভক্ষণ কি এক হল?

মহাভারতে ভীষ্মপর্বে অশুভ উৎপাত আর দুঃসময়ের একটা বিবরণ আছে। ধৃতরাষ্ট্রকে স্বয়ং ব্যাসদেব শুনিয়েছিলেন সে-কথা। যা হওয়ার নয় তাই-ই ঘটে তখন। নদী উল্টো বাঁকে বয়, চাঁদের আলো হয় আগুনের মতো খর তেজা। এই রকম অসংখ্য চিহ্ন নিয়ে আসে অসময়। কোরান-পুরাণ-বাইবেল ঘাঁটলেও এই সব দেখা যাবে। নিয়মটা যখন ভেঙে পড়ে তখনই আসে আপতকাল। আমাদের মতো নেহাত পাতি সাধারণ মানুষের জীবনেও একটা জল-হাওয়ার মতো জিনিস কাজ করে। সেটা আদিকাল থেকে মিলেমিশে চলা একটা ধারা। ধর্মতত্ত্ব, ধর্মকথা শোনায়, জমায়েতে তার একটা আন্দাজ যেন ভেসে আসে। যেটা আসে না তা হল প্রতিটি আচার-বিচারের সঙ্গে নিয়মিত একটা তর্ক-প্রতিতর্ক। জেতে যারা, চাপিয়ে দেয়। সেই লড়াইয়ের স্মৃতিটাও ওই ধারা বয়েই নামে। ফলে ঈশ্বরে যার বিশ্বাস আছে আর নিরীশ্বর যিনি, তাঁদের ভাবনার মধ্যে কোথাও একটা যোগ থাকে। পারিভাষিক অর্থেও আস্তিক-নাস্তিক বাকযুদ্ধ একই তলে ঘটতে পারে। এরই সঙ্গে রোজনামচায় খাবার-দাবাড়ে, কাপড়-চোপড়ে, ঘর-গেরস্থালির ভাঁজে ভাঁজে থাকে একেকটা সমাজের নিজের নিজস্ব স্রোত, যার ভিতর থেকে অদল বদলে মিলে মিশে উঠে আসে প্যারিসের ছেঁচকি। এতে সমস্যা নেই। এই তালটা কেটে গেলে লোকে হাঁ করে থাকে।

এই তালটা বজায় রাখতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা হল বিশ্বাসের। কিছুতে একটা বিশ্বাস থাকা চাই। ৮০-৮২ বছর আগে একটা উৎকট মুহূর্তে জীবনানন্দ এইটেও দাগিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল সেই যুগেই, যাত্রিকের সামনে কোথাও কোনও আলো নেই। অন্ধকার অপার দরিয়া। বিশ্বাসের উধাও হয়ে যাওয়া দিশা, ওই আলো। যে দিকে তাক করে নৌকা বাওয়া যাবে, পৌঁছনো যাবে যে কোনও তীরে।

বিশ্বাস নানা রকমের হয়। অলৌকিকে যার প্রত্যয় নেই, সে যুক্তিকে বিশ্বাস করে। কেউ তত্ত্বে বিশ্বাস করে। কেউ মানুষের শুভবুদ্ধিতে বিশ্বাস করে ঘটের মতো বসে থাকে। এই বিশ্বাসের বিপুল কারবার ভাবনা-চিন্তাকে একটা আয়তন দেয়। তখন বলতে পারি, আমি, আপাতত ওমর খালিদের জামিন নিয়ে ভাবছি। গুরমিত রাম রহিমের প্যারোলে মুক্তি নিয়ে ভাবছি। গাজার শিশুদের ত্রাণে ভারতের অবদান নিয়ে ভাবছি। অথবা, একবছর পার করে এসে, সেই ডাক্তার মেয়েটির কথা ভাবছি, যাকে নিয়ে বিপুল ঢেউ উঠল, পড়ল, এখন কোথাও ফেনার দাগও রাখেনি এই দেশে।

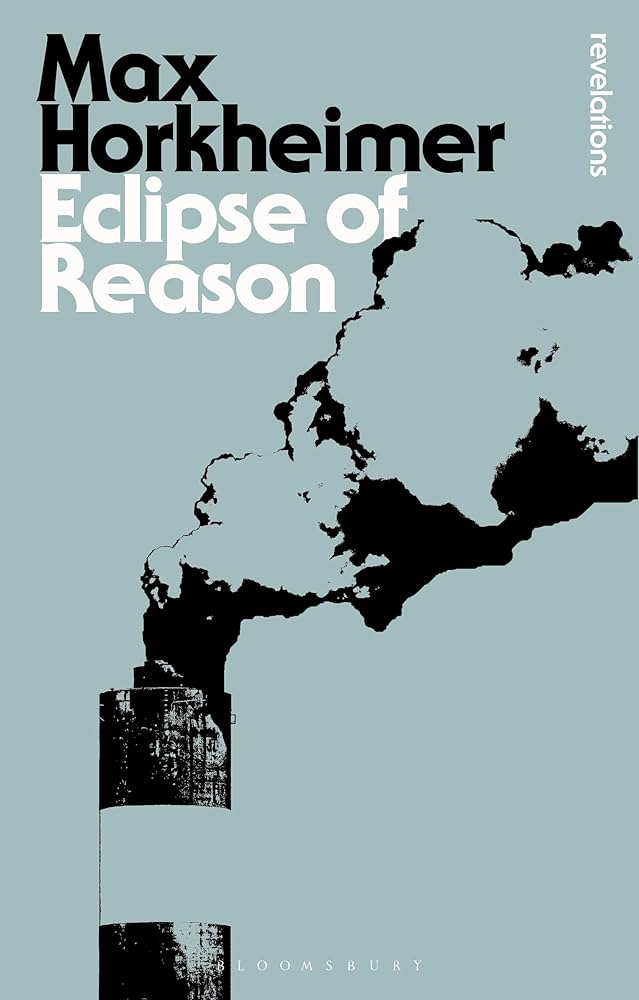

যুক্তি জিনিসটা যখন সম্পূর্ণ লোপাট হয়ে যায়, ভাবনায় বিশৃঙ্খলা আসে। কারও চিন্তায় কারও কিছু যায় আসে না। যা ঘটার ঘটতে থাকে খেয়ালখুশি মতো। একনায়কদের, নায়িকাদের জন্মের এটাই যথার্থ সময়। আধুনিক পৃথিবী যে যৌক্তিকতায় গ্রহণ-লাগা পুরী, তা ফ্যাসিস্ট নাজিদের উত্থান আর পুঁজিবাদ বিশ্লেষণ করে ম্যাক্স হোর্কহাইমার জীবনানন্দের মতো ১৯৪৭-এ তা জানিয়েছিলেন ‘যুক্তির গ্রহণ’ গ্রন্থে।

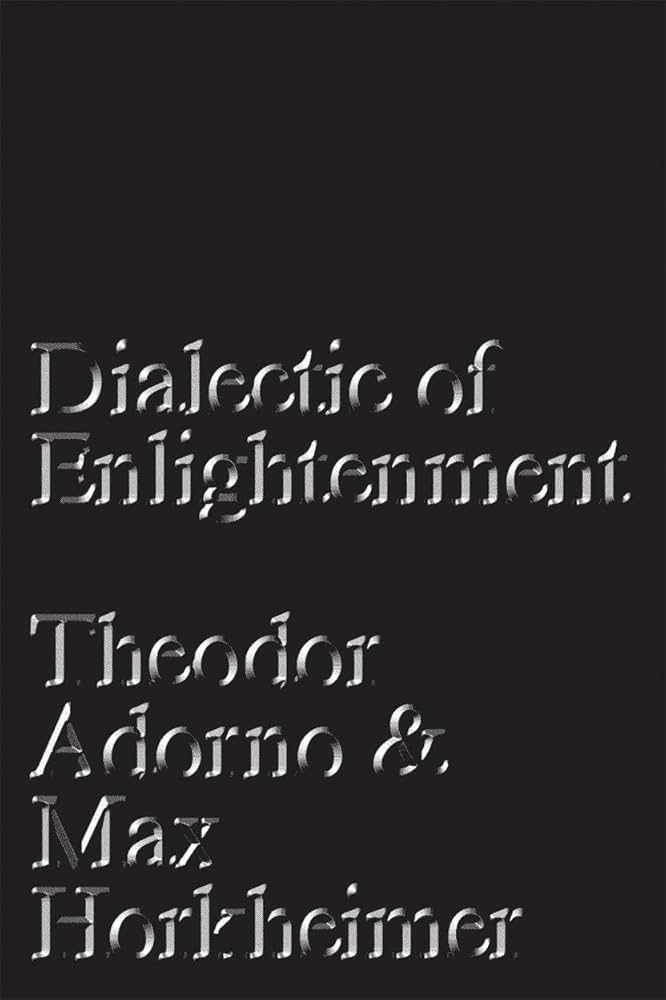

থিয়োডোর আডর্নো-র সঙ্গে একযোগে লেখা বই ‘আলোকদীপ্তির দ্বন্দ্ব’ও এই প্রসঙ্গে এসে পড়ে। হোর্কহাইমার তর্ক তুলেছিলেন আধুনিকতায় ‘যুক্তি’ জিনিসটা হয়ে দাঁড়িয়েছে যার যার আখের গুছিয়ে নেওয়ার যন্ত্র-বিশেষ। সবার জন্য খাঁটি সত্যর চেহারা খুঁজে বের করার সবচেয়ে বড় পথটাই এখন গ্রহণ-লাগা। আর এই গ্রহণ-লাগা বুদ্ধিই স্বৈরতন্ত্রের দিকে মানুষকে নিয়ে যায়। ক্ষমতার হাতের জোরে একইসঙ্গে দাপিয়ে বেড়ায় এক কালচার ইন্ডাস্ট্রির কারসাজি। যাদের কাজই হল প্রয়োজনমাফিক স্বেচ্ছাচারের সেবা করা। আমাদের চারধারে যে দেশটা গড়ে উঠল আট দশক জুড়ে, সেখানেও এই কথাগুলো বড় চেনা চেনা লাগছে। যুক্তির আসন যেখানে পাকা সেই বিচারের দিকটায় যাই যদি, এই গ্রহণের আঁধার ভালো রকম বোঝা যাবে। ধরা যাক, একটি লোক বাংলায় কথা বলছে ভারতের অন্য রাজ্যে, অথবা বেচারা কিছু বলছেই না, চিঁড়ে-দই মেখে খাচ্ছে। কোত্থেকে ক’টা পুলিশ এসে তাকে চুপিচুপি নিজেরাই একটা ক্রেনে তুলে গোলার মতো অন্য দেশের সীমান্ত পার করে দেগে দিয়ে এল। এটা কী পদ্ধতিতে ঘটে গেল? এখানে যুক্তি-টুক্তি কিছু নেই! এ অনেকটা শহীদুল জহিরের রাজনৈতিক বাস্তবতা। হাওয়াই চপ্পলের স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে হাতে। জুতো আছে, কিন্তু থেকেও নেই। অন্য সব ব্যাপার ছেড়েই দিলাম, গেল ক’দিন আগে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি-কে এক অ্যাডভোকেট ‘সনাতনী যুক্তি’তে জুতো ছুড়ে মেরেছেন। পুলিশ একটু ‘পুছতাছ’ করে লোকটিকে ছেড়ে দিয়েছে! জজ সাহেব ক্ষমা করেছেন। আমি যুক্তি দিয়ে ভেবেচিন্তে এখানে কী পেলাম?

আমাদের দলিত স্কলার যাঁরা, তাঁদের প্রবন্ধ রেডি হচ্ছে। আমাদের বিচার বিশেষজ্ঞরা প্রতিবাদী চ্যানেলে আসছেন। কিন্তু আমরা যারা সাধারণ তারা কিন্তু ভাবনার ওই তলটা আর খুঁজে না পেয়ে বোকার মতো ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছি। ১৯৫২ সালে হাঙ্গেরির বিখ্যাত মার্কসবাদী দার্শনিক গেয়র্গ লুকাচ লিখেছিলেন– ‘যুক্তির ধ্বংস’। খুব মন দিয়ে তাঁর নিজের প্রস্থানভূমিতে দাঁড়িয়ে লুকাচ বোঝার চেষ্টা করেছিলেন গোটা ইউরোপের দর্শনের একটা দিক নিয়ে যেখানে ওঁর মতে তৈরি হয়ে উঠেছিল যুক্তির কফিন। লুকাচের ভাবনাটা ভুল ছিল কি ঠিক ছিল, সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা বোঝার চেষ্টাটা। বিশাল পুঁজির ছায়ায় ঢাকা পড়া যুক্তিবুদ্ধির পারম্পরিক কাঠামো উদ্ধার করে, মাটিতে পা রেখে স্পষ্ট করে কথা ভাবা আর সেই ধ্বংসের ইতিকথা যতবার সম্ভব, যতটা সম্ভব পরিষ্কার করে গড়ে তোলা– এইটেই এখন ভাববার কথা। এই পথটার হদিশ ভারতের বিপুল ইতিহাসে, দর্শনে আর বিশ্বের সঙ্গে সারাক্ষণের সংযোগে খুঁজে পাওয়া সহজ নয়।

এ কারও একার কাজও নয়। বাজারে মানুষ থেকে শুরু করে শিশুমঙ্গলের সামনে হত্যে দিয়ে বসে থাকা আমাদের ঘরের লোকজন, সবার কাজ। আকাডেমিয়া যদি একা একা ভাবে, সে-ভাবনা ‘উধার-কা-মাল ইধার’ করেই দিন কাবার হয়ে যাবে। তোমার প্রশ্নটা যদি খাঁটি আর সবার জন্য হয়, তোমার কথা লোকে বুঝবেই। কী ভাবছ? সেদিন কেউ জিগ্যেস করলে বলা যাবে– তোর, তোমার, তোমাদের কথা ভাবছি। রাস্তার কথা ভাবছি। পৌঁছনোর কথা ভাবছি।

… এক, দুই, আড়াই-এর অন্যান্য পর্ব …

৬. লেখার অত্যাচার, লেখার বাঁচা-মরা

৫. বিশ্বকর্মা পুজোর সন্ধেবেলাটার মতো বিষাদ আর হয় না

৪. কথা শেষ হতে পারে, ‘শেষ কথা’ বলে কিছু হয় না

৩. দেখা হলে বলে দিও, আজও বেঁচে আছি

২. ফুলের রং শেষ পর্যন্ত মিশে যায় নন্দিনীর বুকের রক্তের ইমেজে

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved