কে বলে বাংলাভাষার পিঠ ঠেকে গিয়েছে দেওয়ালে? দিল্লি পুলিশ পর্যন্ত যেখানে ভাষাতত্ত্ব নিয়ে তীব্র পড়াশোনা করে ‘বাংলাদেশি ভাষা’ সম্পর্কে জানান দেয়, তখনও আমাদের চিন্তান্বিত বুদ্ধিজীবীদের শান্তি হয় না? পুলিশের কাজ আইনরক্ষা ও ফাইনরক্ষা, কিন্তু এদেশ এমন পড়ুয়া ও ভাষাবিজ্ঞানী পুলিশের পাল্লায় পড়েছে কখনও? এজন্যই প্যাশন ছাড়তে নেই। শুধু একটাই বিনীত প্রশ্ন সেই কেন্দ্রীয় পুলিশের প্রতি: রবীন্দ্রনাথ কি ‘সোনার বাংলা’ বাংলাদেশি ভাষায়, আর জনগণমন বাংলা ভাষায় লিখেছিলেন? তা-ই হবে।

কে কোথা থেকে একটা খবর চাউর করে দিয়েছিল, প্রতি দু’হপ্তায় নাকি একখানা করে ভাষা মারা যাচ্ছে। জানি না বাপু, হোয়াটসঅ্যাপ বিশ্ববিদ্যালয় কি না। তবে আমাদের এই কলকাত্তাইয়া মন-হরমোন ভারি ভুরু কুঁচকে ছিল। আমাগো বাংলাভাষার কী হবে, না হবে। তবে বাজারে এক চিন্তাহরণ মুহূর্ত এসে পড়েছে। যেখানে ভাষার জন্ম দেওয়া গিয়েছে। সৌজন্যে দিল্লি পুলিশ। সাধারণত পুলিশের কাজ আইনের দেখভাল করা। মানুষের আপদে-বিপদে পাশে দাঁড়ানো। এখন পুলিশ, মনে রাখতে হবে ‘কেন্দ্রীয় বাহিনীর পুলিশ’ আবিষ্কার করে ফেলেছে আস্ত একখানা ভাষা। নয়াদিল্লির লোদি কলোনির পুলিশ থানার তদন্তকারী অফিসারের একটি চিঠিই বাংলা তথা ভারতের সমাজ-রাজনীতিতে তোলপাড় ফেলে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বঙ্গভবনের অফিসার-ইন-চার্জকে চিঠি পাঠিয়ে তাঁরা জানিয়েছেন, ‘বাংলাদেশি ভাষা’ বলে কিছু একটা আছে! পশ্চিমবঙ্গে পুলিশ কবি, পুলিশ চিত্রকররা রয়েছেন বটে, তবে ভাষাতাত্ত্বিকের ভূমিকায় পুলিশকে দেখা-টেখা যায়নি। এই নবত্বে খুশি হওয়ার কথা, না মনখারাপ করার কথা, বাঙালি বুঝে ওঠতে পারছে না বোধহয়। কেউ কেউ শুনলাম চাইছেন, সেই দিল্লি পুলিশকে যেন দ্রুত কলকাতায় পোস্টিং করা হয়।

হাতে গরম সদ্য আবিষ্কৃত এই ভাষা নিয়ে শোরগোল পড়েছে বং-সমাজে। এ বস্তুটি আছে, না নেই। ‘আছে’-র নেপথ্যে ফেলুদা-মার্কা টেলিপ্যাথির যোগ খুঁজতে নেমে পড়েছেন দেশের খেয়ে রাজনীতির মোষ তাড়ানো কিছু শাসক-সন্তানও। তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য অবশ্যই অমিত মালব্য। এই টেস্টের বাজারেও প্রায় চোখ-কান বন্ধ করে গুগলি ছেড়েছেন। আর বলেছেন– বাংলা বলে নাকি আসলে কোনও ভাষাই নেই! বাংলা নাকি কোনও ভাষাই না। তবে এই যে আপনি পড়ছেন, এটা কী বস্তু? হিব্রু না হিন্দি! বাঙালি তবে কোন ভাষায় কথা বলে– ‘ভুভুজেলা’! সর্বপরি যে প্রশ্নটা বাঙালির মনকে বারেবারে ঘা দিয়ে যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ কি তাহলে ‘বাংলাদেশি ভাষা’য় ‘সোনার বাংলা’ লিখেছিলেন, আর বাংলা ভাষায় ‘জনগণমন’?

ঢাক গুড়গুড়ের আড়ালে, দেশের নানা প্রান্তে নিম্নবিত্ত ও শ্রমজীবী বাঙালির ওপর অত্যাচারের নেপথ্যে যে রাজনৈতিক অভিসন্ধি ও ধর্মীয় জিঘাংসা কাজ করছে, তা দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার। সেই কলঙ্ক ঢাকতে ‘ধ্রুপদী’ তকমা দেওয়া বাংলাভাষার অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলাটা আসলে ‘চোখে ধুলো’র মতো চাতুরি ছাড়া আর কিছুই নয়। পাশাপাশি বাংলাভাষাকে ‘নেই’-এর তালিকায় ঠেলে দেওয়ার অর্থ বঙ্গদেশ জুড়ে শত শত বছর ধরে চলে আসা বাংলার কথ্য চলিতরূপ ও আঞ্চলিকতাকে অস্বীকার করা। বাঙালির কাছে এ অপমান নতুন কিছু নয়। অতীতে ইংরেজরা করেছে। দুঃখের বিষয় আজ যাঁরা করছেন, তাঁরা স্বদেশীয়। ভাষা তো চার ক্রোশ অন্তর বদলে যায় হু হু করে। বাংলার চরিত্রই তাই। আঞ্চলিক বাংলা ছেঁটে দিলে বাংলা কতটুকু থাকে? বাংলার ঐশ্বর্য থাকে কতখানি? ভাষা যত জিভে খেলে, যতরকম ভাবে খেলে, সেটাই ভাষাকে বাঁচায়। নইলে এক মাপে, একই ছন্দে যদি কথা বলে, ভাবুন দেখি, কী বোরিং ব্যাপারটাই না হবে!

বোরিং নয়, মালব্য মশাইরা অবশ্য বারুদ চান। যে বারুদে আগুন লাগলে লেলিহান হবে ঘৃণা। তখন সুবিধা হবে ‘জল’ আর ‘পানি’ আলাদা করতে, সুবিধা হবে ‘গোসল’ আর ‘স্নান’-এর ফারাক টানতে। সেই আগুন থেকে হয়তো জন্ম নেবে এক একটা রক্তবীজ। যেমনটা নিয়েছিল ’৪৭-এ, ফরসামুখো র্যাডক্লিফ সাহেবের আদলে। সেই ত্রস্ত পরিস্থিতিতে আমরা হয়তো ভুলে যাব ভারত-বাংলাদেশ ক্রিকেট কিংবা ফুটবল আঙিনায় ধ্বনিত হওয়া ‘জনগণমন’ আর ‘সোনার বাংলা’র সমবেত উষ্ণতাকে। ভুলে যাব– যুবভারতীর গ্যালারি জুড়ে মেলে ধরা সমর্থকদের টিফোয় মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল-মহমেডান জার্সির কাঁধে-কাঁধ মিলিয়ে জিইয়ে থাকার সম্প্রীতিকে, অথবা মুছে দেব লাল-হলুদ গ্যালারিতে চিরভাস্বর হয়ে থাকা টিফোর ওই অমোঘবার্তা– “ভারত স্বাধীন করতে সেদিন পরেছিলাম ফাঁসি!/ মায়ের ভাষা বলছি বলে, আজকে ‘বাংলাদেশী’?” এমন পরিস্থিতি আগাম আঁচ করেই হয়তো শঙ্খ ঘোষ বলেছিলেন, ‘যে-ধর্মনিরপেক্ষতা দিয়ে তৈরি হয়েছিল নতুন ভারতের পথ চলা, সেটা সম্পূর্ণ পালটে গিয়ে এক ধর্ম-উন্মাদনাতে পৌঁছে গেছে দেশ। ধর্ম আর রাজনীতিকে একসঙ্গে জড়াতে গিয়ে স্তরে স্তরে তৈরি হয়েছে এই সর্বনাশা পরিণাম।…’

সাম্প্রদায়িকতার বনভোজনে তাই ‘ভাষা’ এখন খাসা অস্ত্র। অথচ সর্বনাশীরা ভুলে যান ভাষা হচ্ছে, কতকগুলি অর্থবহ ধ্বনিসমষ্টির বিধিবদ্ধ রূপ, যার সাহায্যে সমাজবদ্ধ মানুষ নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময় করে। সেখান থেকে তৈরি হয় ভাষা-সম্প্রদায়। ভাষার মধ্যে আঞ্চলিক পার্থক্য জন্ম দেয় উপভাষার। সেই উপভাষাকে অবজ্ঞা বা অবহেলা কিংবা উপেক্ষা করে ‘বাংলা নয়’ তকমা দেওয়া আসলে অজ্ঞতার শামিল। দেশের মালব্য মশাইদের তাই জেনে রাখা ভালো, আঞ্চলিক ভাষা যখন স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠীর ভাবপ্রকাশের মাধ্যম হয়ে উঠবে তখন সেগুলিকে আর ‘উপভাষা’ না বলে পৃথক ভাষার মর্যাদা দেওয়াই কাম্য। সেই সূত্র ধরে বঙ্গে বাংলা, অসমে অসমীয়া স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গ– কাঁটাতারের সীমারেখায় তা যতই বিচ্ছিন্ন করা হোক, সংস্কৃতির মেলবন্ধনে তা অভিন্ন, আর সেই সংস্কৃতি বাংলার সংস্কৃতি, বাঙালির সংস্কৃতি।

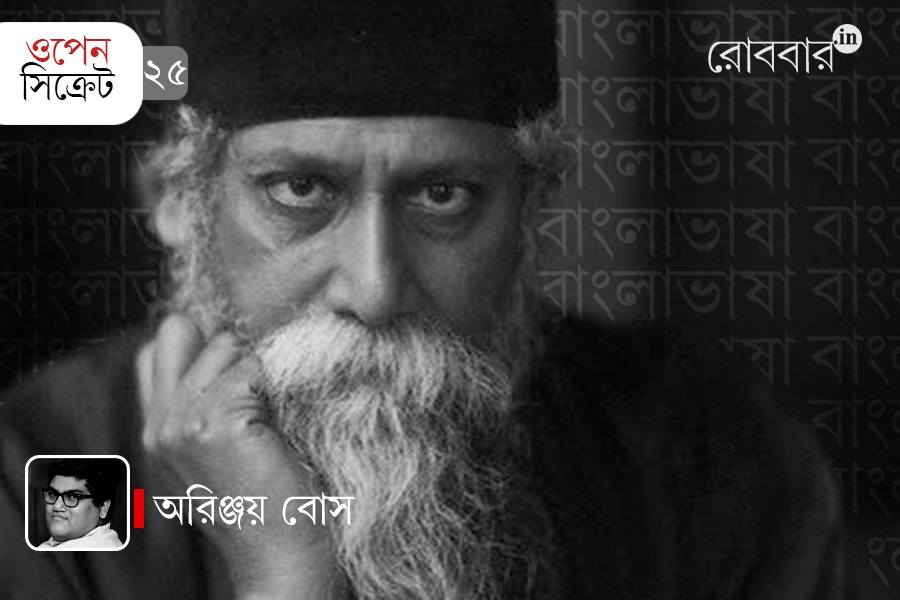

সেই সংস্কৃতিকে চিনতে না পারা বাংলার নয়, মালব্য মশাইদের দুর্ভাগ্য। এই অর্বাচীন মনোভাবের প্রকোপ কল্পনা করেই হয়তো রবীন্দ্রনাথ লিখে গিয়েছেন, ‘যাঁহারা বাংলা লেখেন তাঁহারাই বাংলা ভাষার বাস্তবিক চর্চা করেন; অগত্যা তাঁহাদিগকে বাংলা চর্চা করিতে হয়। বাংলা ভাষার প্রতি তাঁহাদের অনুরাগ শ্রদ্ধা অবশ্যই আছে। বঙ্গভাষা রাজভাষা নহে,… অর্থোপার্জনের ভাষা নহে, কেবলমাত্র মাতৃভাষা। যাঁহাদের হৃদয়ে ইহার প্রতি একান্ত অনুরাগ ও অটল ভরসা আছে, তাঁহাদেরই ভাষা। যাঁহারা উপেক্ষাভরে দূরে থাকেন তাঁহারা বাংলাভাষার প্রকৃত পরিচয় করিতে কোনো সুযোগই পান নাই। তাঁহারা তর্জমা করিয়া বাংলার বিচার করেন। অতএব সভয়ে নিবেদন করিতেছি এরূপ স্থলে তাঁহাদের মতের অধিক মূল্য নাই।’ (সাহিত্য, বৈশাখ ১২৯৯)

……………………………

ফলো করুন আমাদের ওয়েবসাইট: রোববার.ইন

……………………………

বাংলাকে ‘বাংলাদেশি ভাষা’য় যতই তাই ঘেঁটে দেওয়ার চেষ্টা হোক, সেই ষড়যন্ত্র অকিঞ্চিৎকর। বাংলা ভাষা বাঙালির কাছে চিরন্তনী সুর, যে সুরে সুর মিলিয়ে নাগরিক কবিয়াল কণ্ঠ ছাড়েন। বাঙালি শোনে, আর বলে– ‘খোদার কসম জান, আমি ভালোবেসেছি তোমায়।’

তথ্যসূত্র:

মুখোমুখি শঙ্খ ঘোষ: অগ্রন্থিত-অপ্রকাশিত, সম্পা: সন্দীপন চক্রবর্তী, পাঠকই কবিতা

সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, ডঃ রামেশ্বর শ’, পুস্তক বিপণি

সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ (কলকাতা)

রবীন্দ্র প্রবন্ধ সমীক্ষা, লায়েক আলি খান, সৃজন প্রকাশনী

…………………… পড়ুন ওপেন সিক্রেট-এর অন্যান্য পর্ব …………………….

পর্ব ২৪: বর্ষাকাল মানেই বাঙালির কনফিউশনের বন্যা!

পর্ব ২৩: ও ক্যাপ্টেন! মাই ক্যাপ্টেন!

পর্ব ২২: শচীন-বিরাটরা আসেন-যান, ভারত থেকে যায়

পর্ব ২১: কিং কোহলি দেখালেন, ধৈর্যের ফল বিরাট হয়

পর্ব ২০: মনকে শক্ত করো টেস্ট, রাজা আর ফিরবেন না

পর্ব ১৯: মুকুল কিংবা ফিলিস্তিনি বালক, খুঁজে চলেছে যে যার ঘর

পর্ব ১৮: ধোনিবাদ: ধাঁধার চেয়েও জটিল তুমি…

পর্ব ১৭: সাদা সাদা কালা কালা

পর্ব ১৬: গতবারের বিক্রি প্রতিবারই ছাপিয়ে যায় বইমেলা, কারণ দামবৃদ্ধি না পাঠকবৃদ্ধি?

পর্ব ১৫: সেন ‘মায়েস্ত্রো’কে ভুলে বাঙালি দেখিয়েছে, সে আজও আত্মবিস্মৃত

পর্ব ১৪: শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসই বাঙালির প্রকৃত সান্তা

পর্ব ১৩: প্রবাসে, দোতলা বাসে, কলকাতা ফিরে আসে

পর্ব ১২: না-দেখা সেই একটি শিশিরবিন্দু

পর্ব ১১: ঘোর শত্রুর বিদায়বেলায় এভাবে বলতে আছে রজার ফেডেরার?

পর্ব ১০: অভিধানের যে শব্দটা সবচেয়ে বেশি মনুষ্যরূপ ধারণ করেছে

পর্ব ৯: জোট-অঙ্কে ভোট-রঙ্গ

পর্ব ৮: দক্ষিণ বিসর্জন জানে, উত্তর জানে বিসর্জন শেষের আগমনী

পর্ব ৭: পুজো এলেই ‘সর্বজনীন’ নতুবা নিঃসঙ্গ?

পর্ব ৬: এক্সক্লুসিভের খোয়াব, এক্সক্লুসিভের রোয়াব

পর্ব ৫: শাসন-সোহাগের দ্বন্দ্বসমাস

পর্ব ৪: পাঁকাল সাধনায় নাকাল

পর্ব ৩: দেখা ও না-দেখার সিদ্ধান্ত

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved