প্রবোধদার হাতের লেখা নিয়েও মজার গল্প শুনিয়েছেন বিমল কর। প্রথম দিকে প্রবোধদা নাকি বড় বড় হরফে লিখতেন। সুন্দর করে বড় হরফে লিখে পত্রিকায় লেখা পাঠাতেন। কিন্তু সম্পাদকরা লেখাটা অনেক বড় বলে প্রায়ই সে লেখা ফেরত দিয়ে দিতেন। প্রবোধ না কি তখন নতুন একটা কায়দা শুরু করেন, তিনি হাতের লেখা অনেক ছোট করে ফেলেন। এতে তুখড় সম্পাদকরাও ঠকে যান।

গ্রাফিক্স: দীপঙ্কর ভৌমিক

১৯.

রীতাঞ্জলি-র (টুকু) সঙ্গে বিয়ের সময় আমার বয়স ২২, আর টুকু আমার থেকে কয়েক বছরের ছোট। তখন সে মহেশতলা হাই স্কুলে দশম শ্রেণির ছাত্রী। মহেশতলায় আমার শ্বশুরবাড়ি ব্যানার্জিহাট এলাকা থেকে মহেশতলা হাই স্কুল পাঁচ মিনিটের হাঁটা পথ। তখনও ওখানে মেয়েদের আলাদা স্কুল হয়নি বলে ওই একই স্কুলবাড়িতে সকালে মেয়েদের ক্লাস হত, আর দুপুরে হত ছেলেদের ক্লাস। এখন মহেশতলা গার্লস স্কুলের নিজেদের আলাদা বাড়ি হয়েছে। তখনকার মহেশতলা প্রায় গ্রামই ছিল। চারপাশে পুকুর, খাল-বিল, প্রচুর গাছপালা। আমার শ্বশুরমশাই জয়গোবিন্দ চন্দও আদিতে মেদিনীপুরের মানুষ। আমি যতদূর শুনেছি পঞ্চাশের আকালের সময় তিনি গ্রামের বাড়ি ছেড়ে কলকাতায় আসেন। তারপর নানারকম কাজ করতে করতে মহেশতলায় থিতু হন, একসময় তাঁর কাঠের ব্যবসা ছিল। বিভিন্ন জায়গা থেকে গাছ কাটিয়ে সেই গাছের গুড়ি তিনি কাঠের কলে সরবরাহ করতেন। শুনেছি যখন গোটা মহেশতলা এলাকায় নকশাল আন্দোলনের আগুন ছড়িয়ে পড়ল তখন তাঁর নামও নাকি হিট লিস্টে তোলা হয়। টুকুর বাবা সেসময় কাঠের ব্যবসা ছেড়ে বাড়ি তৈরির সামগ্রী– ইট বালি চুন সুরকি সিমেন্টের ব্যবসা শুরু করেন।

আমাদের বিয়ে হওয়ার নেপথ্যে সবচেয়ে বড় ভূমিকা আমার মায়ের। আমার মায়ের মামার বাড়ি আর টুকুদের বাড়ি আসলে একই পরিবার। মা চাইছিলেন চেনা পরিবারের মেয়ের সঙ্গেই আমার বিয়ে দিতে। আর দুই পরিবারের মধ্যে মিলও ছিল যথেষ্ট। আগেই বলেছি বোধড়া গ্রামে মায়ের মামার বাড়িতে থেকেই আমার দুই দাদা হাই স্কুলে পড়েছেন। টুকুর সঙ্গে আমার বিয়ে হোক এটা আমার মা খুব চাইলেও, টুকুর বাবা আমাকে তখন খুব একটা পছন্দ করতে পারেননি। তার সংগত কারণও ছিল। তিনি মেয়ের বাবা হিসেবে আমার আর্থিক অবস্থার কথা চিন্তা করেছিলেন। তখন আমাদের কেবল দে বুক স্টোর ভরসা। ওই একটা ছোট দোকানের ওপর চার ভাই নির্ভরশীল দেখে তিনি একটু চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তবে আমার প্রকাশনায় আসা নিশ্চয়ই তাঁকে খানিকটা ভরসা দিয়েছিল। টুকু কিন্তু ছোট থেকেই পড়াশোনার ব্যাপারে বেশ তৎপর ছিল। তার পড়ার আগ্রহ ছিল খুব। আমাদের বিয়ের পর সে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয়।

মহেশতলায় বিয়ের পর মাঝে মাঝেই যেতাম। কখনও বেহালা চৌরাস্তা হয়ে, কখনও তারাতলা হয়ে বজবজ ট্রাঙ্ক রোড ধরে। আজকের শকুন্তলা পার্ক তখন ছিল ‘শকুন তলা’– মানে ভাগাড়, অক্সিটাউনও ভবিষ্যতের গর্ভে। সে রাস্তায় অনেক কলকারখানা এখনও আছে। আর ইদানীং যে বিশাল গ্রিনফিল্ড সিটি হয়েছে সে জায়গাটা ছিল বড় একটা জলাজঙ্গল মতো। সেসময়ের কয়েকটা বাসের নম্বর আমার এখনও মনে আছে। ৭৭ নম্বর বাস, ১৮/এ, তাছাড়া ব্যানার্জি হাট-মিল্ক কলোনি রুটে একটা মিনি বাস চলত বলেই মনে পড়ছে। এখন সেসব বাস বহুদিন দেখি না। ব্যানার্জি হাট-মিল্ক কলোনি রুটের মিনি বাসটা আর চলেই না। ইদানীং তারাতলা থেকে ডাকঘর হয়ে বাটানগর-বজবজের দিকে গেলে কিছু চেনাই যায় না। জিঞ্জিরাবাজার থেকে বাটা নগর পর্যন্ত হয়েছে বিশাল ফ্লাইওভার। বাটা নগরের চেহারা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। ওখানে বাটা কারখানাকে ঘিরে যে কর্মযজ্ঞ চলত তা আজ আর নেই, তার বদলে বিশাল বিশাল সব হাউজিং কমপ্লেক্স এবং আনুষঙ্গিক আধুনিক বাজারহাট হয়েছে। আমি বিয়ের পর যখন যেতাম, তখন সপরিবারে সিনেমা দেখতে যেতাম যেসব হলে– তা নুঙ্গির ‘ইন্দ্রধনু’ হোক বা বাটা নগরের ‘বাটা সিনেমা’– কোনওটাই আর নেই। টুকুদের বিশাল পরিবারে আমার শ্যালক-শ্যালিকার সংখ্যা নেহাত কম ছিল না। আমি গেলে তাদের সবাইকে নিয়েই একদিন অন্তত সিনেমা যেতাম। একবার তো একটা টেম্পো জাতীয় গাড়ি ভরতি করে সবাই সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম।

আমাদের বাড়ির রেওয়াজ অনুযায়ী আমার বিয়ে হয় ঘৃতপুরার বাড়িতেই। পরে আমাদের শিয়ালদার বাড়ির ছাদে প্যান্ডেল করে আজকালকার ভাষায় ‘রিসেপশন’-এর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তখন আমার আর্থিক সংগতি কম হলেও সেদিনের অনুষ্ঠানে বাংলা সাহিত্যের নামকরা লেখক-কবি-প্রকাশকেরা প্রায় সবাই এসেছিলেন। বিয়ের পুস্তিকার কথা তো আগেই লিখেছি। তাতে যাঁরা লিখেছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রায় সবাই এসেছিলেন, তা ছাড়াও অনেক লেখকের সমাবেশ হয়েছিল সেদিন। আমার বেশ মনে আছে শক্তিদা (শক্তি চট্টোপাধ্যায়) এলেন সন্ধে খানিকটা গড়িয়ে যাওয়ার পরে। তিনি বোধহয় আর ভিতরে ঢোকেননি। বাড়ির সামনেই গাড়িতে বসে ফিশ ফ্রাই খেতে চেয়েছিলেন। প্রফুল্লদা (প্রফুল্ল রায়), প্রবোধদারা (প্রবোধবন্ধু অধিকারী) অনেক রাত অবধি আমার পাশে ছিলেন। আর আমার ছোটবেলার বন্ধু মনোরঞ্জন তো ছিলই। এই লেখার সময় সে মনে করিয়ে দিল আমাদের বিয়েতে আমন্ত্রিতদের পরিবেশন করার জন্য নানারকম পদের সঙ্গে ল্যাংড়া আমেরও ব্যবস্থা ছিল। কলকাতার গরমে ল্যাংড়া আম আমন্ত্রিতদের কাছে বেশ অভিনবই ছিল।

দুই বন্ধুর মধ্যে আমিই প্রথম বিয়ে করি। তারপর মনোরঞ্জন বিয়ে করে। লেজার অ্যান্ড গ্রাফিক্সের দিলীপ দে-ও আমাদের খুব বন্ধু ছিলেন। এভাবে ধীরে ধীরে আমাদের ছ’-জনের সিনেমা দেখতে যাওয়ার একটা দল তৈরি হয়– সস্ত্রীক মনোরঞ্জন ও দিলীপদা সঙ্গে আমি আর টুকু। কলকাতার এমন কোনও হল নেই, যেখানে আমরা সিনেমা দেখতে যাইনি। বেশিরভাগই নাইট শো। সারাদিনের কাজ শেষের পর ওটুকুই ছিল আমাদের সাপ্তাহিক আনন্দের অবসর। আমরা বিয়ের পরে মধুচন্দ্রিমাতেও যাইনি। প্রকাশনা নিয়ে তখন আমি তুমুল ব্যস্ত, তাই কোথাও যাওয়ার অবসর হয়নি। তবে প্রথমদিন থেকেই টুকু আমার পাশে আক্ষরিক অর্থেই সহধর্মিণীর মতো থেকেছে। বিয়ের পর আর আমার একার নয়, দে’জ পাবলিশিং তখন আমাদের দু’-জনের ধ্যানজ্ঞান। দু’-জনেরই জেদ ছিল যেভাবেই হোক প্রকাশনাটাকে দাঁড় করাব। আমরা প্রথম একসঙ্গে বেড়াতে গিয়েছি ১৯৭৬ সালে বোম্বেতে– তাও সেবার বোম্বেতে বইমেলা হচ্ছিল বলেই যাওয়া। অপু তখন ছ’-মাসের বাচ্চা। এভাবেই আমাদের দাম্পত্যজীবন ৫০ পেরিয়ে এগিয়ে চলেছে। টুকু এখনও দে’জ পাবলিশিং-এর কাজকর্মের ব্যাপারে আমার মতোই সতর্ক নজর রাখে।

অবশ্য ইতিমধ্যেই আরেকটা ঘটনা ঘটেছে। আমার ছোটভাই বাবুর সঙ্গে টুকুর ছোটবোন মানুর (সুমিতা) বিয়ে হয়েছে ১৯৮৬ সালে। ফলে অপু-ঋদ্ধির কাকিমা হল আসলে তাদের মাসি। আগেও বলেছি, বাবু কলকাতায় এসে আমার পাশে না দাঁড়ালে আমি এতটা নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারতাম না। আমরা দুই ভাই শুধু একই পরিবারে বিয়ে করেছি তাই নয়, আজও আমরা ছেলে-বউমা, নাতি-নাতনিদের এক সঙ্গে একই বাড়িতে থাকি। মুন্না-গুড্ডির যেমন আমি বড় বাবা, তেমনই অপু-ঋদ্ধিরও কাকাকে ছাড়া কোনও কাজ হয় না। টুকু আর মানু আমাদের সংসারের হাল ধরে রেখেছে– আমরা দু’-ভাই তাই ব্যবসায় পুরোপুরি মন দিতে পেরেছি।

আমার বিয়ের পুস্তিকায় প্রবোধদার লেখা ছড়াটার কথা আগে বলেছি। ওই ছড়াটা মনে পড়লেই মনটা খুশিতে ভরে ওঠে। প্রবোধবন্ধু অধিকারীর সঙ্গে আমার পরিচয় ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’র দপ্তরে। প্রবোধদা ততদিনে ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’ আর চিৎপুরের যাত্রাপাড়ার মধ্যে সেতুবন্ধন ঘটিয়ে ফেলেছেন। তখন যাত্রার খুব রমরমা ছিল। রথের দিন থেকে শুরু হত নতুন নতুন যাত্রার বিজ্ঞাপন ও বায়না। প্রবোধদার সঙ্গে যাত্রাপাড়ার অধিকারীদের অত্যন্ত নিবিড় সম্পর্ক ছিল। শুধু ‘আনন্দবাজার’-এ বিজ্ঞাপনই নয়, সরকারি যাত্রা উৎসবেরও তিনি একজন প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন। সাতের দশকের শুরুতে উত্তর কলকাতার হেদুয়া পার্কে কিংবা মহাজাতি সদনে সরকারি যাত্রা উৎসব হত। প্রবোধদা সেই উৎসবে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতেন। তাঁর কর্মকুশলতা দেখে সেসময়ের তথ্য মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় প্রবোধবন্ধু-র নামকরণ করেছিলেন ‘যাত্রাবন্ধু’। ছয়ের দশকের শেষ থেকে সাতের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত যাত্রাশিল্পে যে নবজোয়ার এসেছিল তার পিছনে প্রবোধদার বড় ভূমিকা ছিল বলেই আমি মনে করি। সেসময় আনন্দবাজারে গেলেই প্রবোধদার সঙ্গে দেখা করতাম, নানা বিষয়ে আলোচনা হত। আমার নিজের যাত্রায় আগ্রহ থাকায় প্রবোধদার সঙ্গে আমিও অনেকবার যাত্রার অনুষ্ঠানে গিয়েছি, চিৎপুরের যাত্রাপাড়ায় তো গিয়েইছি।

প্রবোধদার জীবন খুব বৈচিত্রময়। সেকালে অনেক বাঙালি পশ্চিমে বেড়াতে যেতেন, অনেকেই সেসব জায়গায় নিজেদের বাড়িও করতেন। শুনেছি উত্তর কলকাতার এক বড় ব্যবসায়ী পরিবারের এমন একটা বাড়ি ছিল তখনকার বিহারের (এখন ঝাড়খণ্ড) মনোহরপুরে। সেখানে সেই পরিবারের ছেলেমেয়েরা গরমের ছুটি বা কোনও বড় ছুটিতে সেখানে গিয়ে একমাস করে থাকত। তাদের সেই এক মাসের বাইরে থাকায় ‘সামার ক্যাম্প’ ধাঁচের ব্যবস্থায় আবাসিক শিক্ষক হিসেবেও কাজ করেছেন প্রবোধদা। কিছুদিন আগে দেখলাম ভূমেন্দ্র গুহ-র একটি আত্মজৈবনিক লেখা সম্পাদনা করেছে আমার অত্যন্ত স্নেহাস্পদ স্নেহাশিস পাত্র। ‘আমিই সে’ নামের সেই বইটার কয়েক পাতা ওলটাতেই হঠাৎ দেখি প্রবোধদার নাম। ভূমেনবাবু নিজের ছাত্রজীবনে ২৯, শ্রীগোপাল মল্লিক লেনে থাকার সময়ের কথা লিখতে গিয়ে প্রবোধদাকে নিয়ে লিখছেন, ‘প্রবোধবন্ধু তাকে [ভূমেন্দ্র গুহ] দিয়ে মজার মজার ফিচার লিখিয়ে নিয়েছে, এ-কাগজে ও-কাগজে তার কলম-নামে (কণিষ্ক) ছাপিয়েছে, টাকাটা তার হাতে এনে তুলে দিয়েছে; পরীক্ষার ফি জমা দিতে পারছে না, কলেজ স্ট্রিট মার্কেটের যে বইয়ের দোকানে ক্যাশবাক্স কোলে নিয়ে বসে থাকত, তাদের টাকা ক্যাশবাক্স থেকে তুলে নিয়ে তার হাতে দিয়ে দোকানের ঝাঁপ নামিয়ে দিয়েছে, টাকাটা ফেরত পেলে সে আবার ঝাঁপ তুলবে; (তা হয়নি অবশ্য; দোকানের মালিক বীরেশ্বরবাবু তার আগেই তাকে ধরে-বেঁধে এনে দোকান খুলিয়েছে); টাকাটা কি সে ফেরত দিয়েছিল? অনেক বছর পরে, যখন সে যাত্রা-টাত্রা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে খুব নাম করেছে, বাংলা-বিহার-ওড়িশা-আসামের যেকোনও জায়গায় যাত্রা দেখিয়ে দেবার লোভ দেখিয়েছে তাকে, এমনকী বান্ধবী জুটিয়ে দেবারও, কিন্তু তার মুরোদে কুলোয়নি। তারপর সে তো মরেই গেল, সম্ভবত লিভারের অসুখে, মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে, সে তখন কলেজটার একজন অধ্যাপক, এবং কিছুই করতে পারেনি তাকে ভালো করে তুলতে, এতটাই দেরি করে ফেলেছিল সে।’

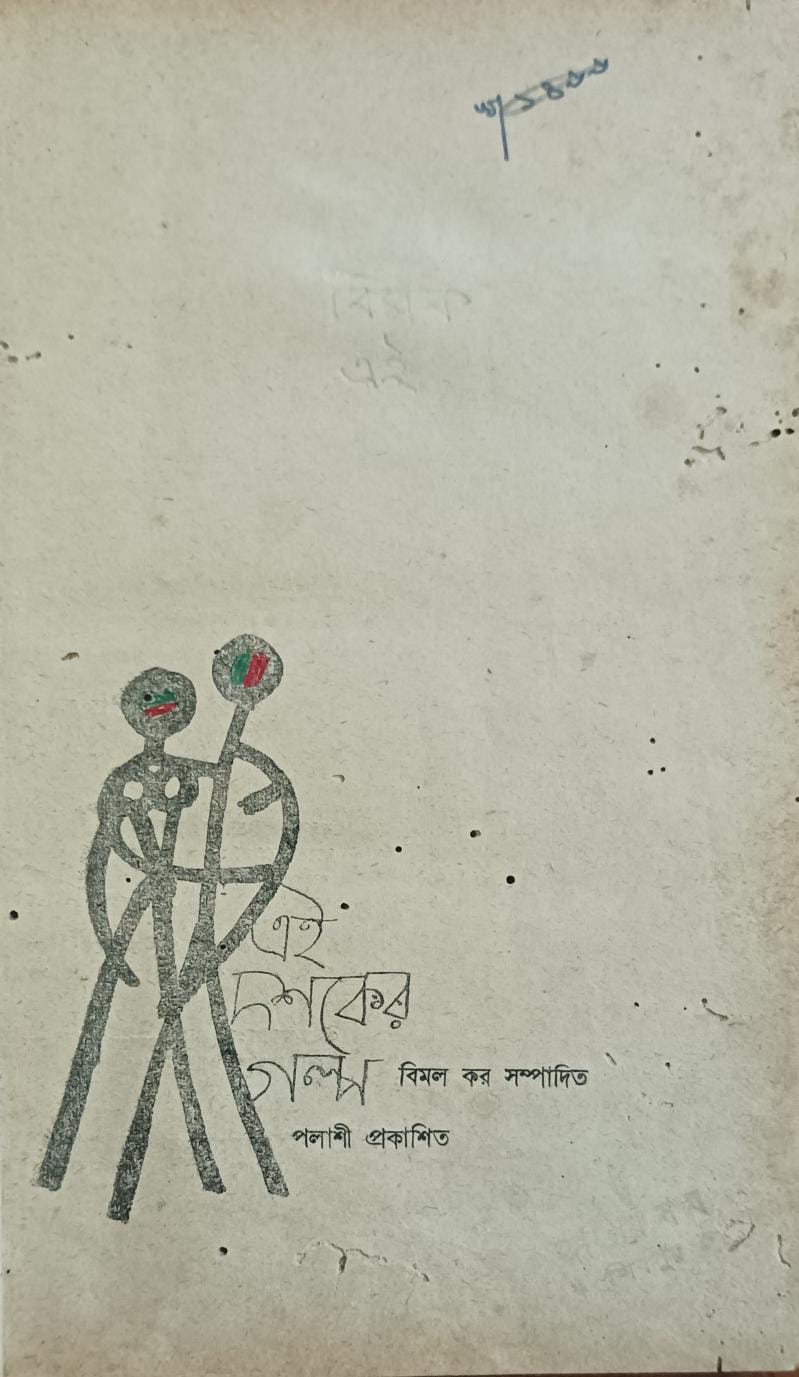

প্রবোধদা একসময় যাত্রাপাড়া নিয়ে মেতে উঠলেও তাঁর প্রথম পরিচয় কিন্তু তিনি লেখক। অনেকেই খেয়াল করেন না, বিমল কর সম্পাদিত ‘এই দশকের গল্প’ বইটিতে অজয় দাশগুপ্ত, অমলেন্দু চক্রবর্তী, দিব্যেন্দু পালিত, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, মতি নন্দী, যশোদাজীবন ভট্টাচার্য, রতন ভট্টাচার্য, শংকর চট্টোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, সোমনাথ ভট্টাচার্য, স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রবোধবন্ধু অধিকারীর গল্প ‘নকল নক্ষত্র’ও ছাপা হয়েছিল। সে বইয়ের হাফ-টাইটেল পেজের নিচের দিকে ছোট হরফে লেখা ছিল– “সাম্প্রতিক কালের ষোলজন তরুণ লেখককে নিয়ে এই গ্রন্থ। যাঁরা সকলেই প্রায় এই দশকের মধ্য সময় থেকে লিখতে শুরু করেছেন। অতি স্বল্প সময়ে এঁদের সাহিত্য প্রচলিত ধারাকে অতিক্রম ক’রে বহু বিতর্কের সৃষ্টি করেছে।” বিমল কর ‘এই দশকের গল্প’ বইটির লেখক পরিচিতিতে প্রবোধদা সম্পর্কে লিখেছিলেন, ‘প্রবোধবন্ধু অধিকারী। জন্ম: ১৯৩০। কাহিনীর বৈচিত্র্য তাঁর গল্প রচনাকে-চিত্তাকর্ষক করেছে। সত্যি নানা বিচিত্র কাহিনী অবলম্বনে (এমন কি রহস্যও) তিনি পাঠক মনকে প্রস্তুত করেছেন। ইদানীং প্রায় সম্পূর্ণ ভিন্ন ভঙ্গিতে কিছু গল্প লেখায় প্রয়াসী। একটি প্রথম শ্রেণীর দৈনিকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। প্রকাশিত গ্রন্থ : উপকণ্ঠ, বিহঙ্গবিলাস (উপন্যাস), প্রথম পরশ, প্রজাপতির রঙ (গল্প)।’ ‘এই দশকের গল্প’ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬০ সালে সজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের পলাশী প্রকাশনী থেকে, তাদের ঠিকানা ছিল ৬, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট। তখনও প্রবোধদার সবচেয়ে বিখ্যাত উপন্যাস– ‘ধলেশ্বরী’ সম্ভবত প্রকাশিত হয়নি। ‘ধলেশ্বরী’ প্রকাশিত হয়েছিল মাখনলাল নট্ট-র হেমলতা প্রকাশনী থেকে, পরিবেশক ছিলাম আমরা– দে বুক স্টোর। প্রচ্ছদ করেছিলেন অমিয় ভট্টাচার্য। বইটা প্রবোধদা উৎসর্গ করেছিলেন খুব মজা করে– ‘শ্রীমান দুলহন (দুলেন্দ্র ভৌমিক) আর নিমাই শূরকে’।

আমি প্রবোধদার একটাই বই প্রকাশ করেছিলাম– ১৯৭২ সালে প্রকাশিত সেই ‘সীমাহীন’ উপন্যাসটির প্রচ্ছদ করেছিলেন গৌতম রায়।

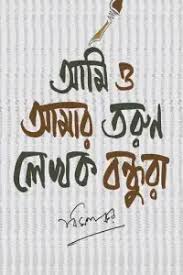

বিমল কর যে প্রবোধদাকে বিশেষ স্নেহের চোখে দেখতেন তা তাঁর ‘আমি ও আমার তরুণ লেখক বন্ধুরা’ বইতেও দেখা যায়। সেখানে তিনি প্রবোধদাকে নিয়ে লিখছেন–

‘কথামালা’র মালিক ছিলেন দাদা, কিন্তু জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠের সব দায়িত্ব নিয়েছিল প্রবোধ। দোকান খোলা, বই বেচা, প্রেসে যাওয়া, প্রুফ দেখা, টাকা আদায় করা-আরও হরেক রকম কাজের দায় বয়ে বেড়াত, ছোট্টখাট্ট, রোগাসোগা প্রবোধ। আজকের প্রবোধ আর সেদিনের প্রবোধবন্ধু অধিকারীর মধ্যে অনেক তফাত, অবিশ্বাস্য রকমের। তখন প্রবোধ ছিল তরুণ লেখক। ছোট গল্প লিখেছিল অজস্র, উপন্যাসও কয়েকটি। ওর সমসাময়িকদের মধ্যে এক প্রবোধই বোধ হয় তখন নিয়মিত লেখক। আনন্দবাজার রবিবাসরীয়তে মাঝে মাঝেই গল্প লিখত, দেশ পত্রিকাতেও। তার কোনও কোনও গল্পের খ্যাতি হয়েছিল যথেষ্ট। একটা গল্পের কথা আমার মনে পড়ছে। একই মানুষের দু’টি পৃথক সত্তা ও অস্তিত্বকে কখনও পাশাপাশি রেখে কখনও দু’টির মিশ্রণ ঘটিয়ে অসাধারণ এক গল্প লিখেছিল সে দেশ পত্রিকায়। বিনাশ অবিনাশের সেই গল্প পড়ে আবু সয়ীদ আইয়ুব পর্যন্ত চিঠি লিখে তাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। আইয়ুবের মতন মানুষের মন ভোলানো সহজ কথা নয়। প্রবোধের হাতে উপকরণ ছিল অনেক। তবু শহুরে কাহিনীর চেয়ে গ্রাম্য কাহিনীতেই তার হাত বেশি খুলত। তার ক্ষমতাও ছিল কম নয়, ‘ধলেশ্বরী’ উপন্যাসটি তার প্রমাণ। কিন্তু কেন জানি না প্রবোধ তার বহুদিনের চর্চা ও উচ্চাভিলাষকে আচমকা বিসর্জন দিয়ে যাত্রা নিয়ে মেতে গেল। আজ সবাই তাকে ‘যাত্রাবন্ধু’ বলে জানে, জানে না যে সে তার সমসাময়িক অনেকের চেয়ে কিছু কম প্রতিভাবান ছিল না। যে-বয়সে সে লেখা ছাড়ল সাধারণত সেই বয়স থেকেই মনের এবং লেখার পরিপক্বতা আসে। কেন প্রবোধ লেখার কলম তুলে রাখল আমি জানি না। নিতান্তই কি অভিমানে, না অন্য কোনো কারণে? তার সঙ্গে আমাদের অনেকের, অন্তত আমার, অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। স্নেহ প্রীতির বন্ধন মানুষকে আত্মীয়সম করে তোলে। তা সত্ত্বেও আমি স্বীকার করব, প্রবোধের সাহিত্য থেকে বিদায়ের কারণ আমার জানা নেই।

যা জানি না তা নিয়ে কথা বলার অধিকারও আমার নেই। যা জানি সেইটুকুই বলি। উত্তরবঙ্গের ছেলে প্রবোধ (যদিও জন্মসূত্রে পূর্ববঙ্গের)। যখন সে হাফ প্যান্ট পরত তখন থেকেই পত্রিকা প্রকাশের নেশা। সে নাকি কলকাতায় এসে তার পত্রিকা ছাপিয়ে নিয়ে যেত। অসম্ভব নয়। প্রবোধের পক্ষে সবই সম্ভব। সে গোঁফ ওঠার বয়সে সিনেমা প্রডিউসার হয়েছিল, একটা হাসির ছবির ছ’-সাত আনা তুলেও ফেলেছিল, তারপর একেবারে গর্তে পড়ে গেল। এক সময় প্রবোধের গর্ব ছিল, সে বাংলা ছবির জগতে বয়ঃকনিষ্ঠ প্রযোজক। কোন কাগজ নাকি লিখেছে কথাটা। তা বয়ঃকনিষ্ঠ প্রযোজক যে সব কিছু বিকিয়ে একদিন প্রচণ্ড দুঃখ-কষ্টের মধ্যে পড়বে– এটা যদি ভাগ্যের লিখন হয় সে বেচারী কী আর করতে পারে! প্রবোধ, নিজের চোখে দেখেছি, জীবনের সঙ্গে বছরের পর বছর লড়াই করে গিয়েছে। বাইরে থেকে তাকে দেখে সেটা বিন্দুমাত্র বোঝার উপায় ছিল না। তার অন্তরঙ্গ বন্ধুরাই শুধু জানত, নানা ধরনের মানসিক ক্লেশ ও বেদনা নিয়ে সে কীভাবে দিন কাটাচ্ছে। বাইরে প্রবোধ সব সময় হাসিখুশি, তৎপর, আড্ডাবাজ। তার স্বভাব ছিল তার হাতের লেখার মতন, পরিচ্ছন্ন, সুন্দর। অবশ্য নিজের রোগাসোগা ছোট্ট চেহারার মতন হাতের লেখার আকারটাও ছিল শীর্ণ এবং পিপীলিকা সদৃশ।…’

প্রবোধদার হাতের লেখা নিয়েও মজার গল্প শুনিয়েছেন বিমল কর। প্রথম দিকে প্রবোধদা নাকি বড় বড় হরফে লিখতেন। সুন্দর করে বড় হরফে লিখে পত্রিকায় লেখা পাঠাতেন। কিন্তু সম্পাদকরা লেখাটা অনেক বড় বলে প্রায়ই সে লেখা ফেরত দিয়ে দিতেন। প্রবোধ না কি তখন নতুন একটা কায়দা শুরু করেন, তিনি হাতের লেখা অনেক ছোট করে ফেলেন। এতে তুখড় সম্পাদকরাও ঠকে যান। বিমল কর লিখছেন–

‘প্রবোধের মতন বন্ধুবৎসল অন্য কাউকে দেখিনি। ‘কথামালা’-র আড্ডায় যারা আসত তাদের বারো আনাই ছিল হয় ছাত্র, না-হয় স্কুলের মাস্টার। কেউ বা বেকার, কারও বা যৎসামান্য উপার্জনের একটা ব্যবস্থা রয়েছে। … সোজা কথা, আমাদের কারও আর্থিক অবস্থা মাঝারিও ছিল না। আড্ডায় বসে চা সিগারেটের এন্তার পয়সা জোটানোও সম্ভব ছিল না। সকলের পকেট উজাড় করেও দেখা যেত রোজই কিছু ঘাটতি পড়ছে। প্রবোধ সেটাও মেটাত। কেমন করে মেটাত জানি না। তা ছাড়া কারও হঠাৎ দু-চার টাকা দরকার পড়লে প্রবোধের শরণাপন্ন হত। প্রবোধের কাছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ছিল না, তার নিজেরই দুর্দিন, তবু সে কোথা থেকে কেমন করে যে কিছু না কিছু জুটিয়ে আনত তা এক রহস্য। আমরা জানতে পারতাম না। প্রবোধ কখনো কাউকে না বলত না। তার স্বভাবে এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার। পারুক বা না-পারুক, তার ক্ষমতায় কুলোচ্ছে, না, কুলোচ্ছ না-কোনো বাছ-বিচার না করেই সে মাথা হেলিয়ে দেবে। এক একজন মানুষ এই রকমই হয়, মুখের উপর কাউকে না বলতে পারে না, লজ্জায় সঙ্কোচে। ফলে অনেক সময় নিজে যেমন অস্বস্তির মধ্যে পড়ে, অন্যকেও সেই রকম অপ্রসন্ন করে তোলে।’

কথামালার দোকানটা হয়েছিল কলেজ স্ট্রিট মার্কেটের ভেতরে, ১৯৫৮ সাল নাগাদ। বিমল কর যাঁকে দাদা বলেছেন তিনিই হলেন বীরেশ্বর বসু। একসময় দলসিং চা বাগানে উচ্চপদে কাজ করা মানুষ। পরে ‘চা মাটি মানুষ’ নামে তিন পর্বে তাঁর উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল কথামালা থেকেই। ‘পরিচয়’ পত্রিকার কার্তিক ১৩৬৬ সালে এই বইটির একটি সমালোচনা লিখেছিলেন দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সমালোচনার শেষে দীপেন্দ্রনাথ লেখেন, ‘যে-বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড ও মানবগোষ্ঠীর দিকে বীরেশ্বর বসু পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, অন্যতর ঔপন্যাসিকরা যদি সেদিকে মনোযোগ দেবার অবসর পান-তাহলে বাংলা সাহিত্যে সৎ উপন্যাস রচিত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। বীরেশ্বরবাবুর ‘চা মাটি মানুষে’র সার্থকতা সে হিসেবে অনেকখানি।’ আবার ‘রাস’ নামেও তাঁর একটি বই ছিল।

প্রবোধদার কলম তুলে রাখার যে-কথা বিমল কর বলেছিলেন তা নিশ্চয়ই গল্প-উপন্যাস প্রসঙ্গে। কেননা, এরপরও প্রবোধদা বেশ কয়েকটি বই লিখেছেন। শৈব্যা পুস্তকালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছে ‘চিৎপুর চরিত্র’। বইটি তিনি উৎসর্গ করেছেন– ‘যাত্রাশিল্পের সঙ্গে যুক্ত আমার লক্ষ লক্ষ পরমাত্মীয়দের’। আর সে বইয়ের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন– ‘কেউ বলেছেন ইন্দ্রসভা, কারো মতে বিচিত্তিরপুর। হৃদয়ের সঙ্গে তুলনা করে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিরা বলেছেন, এ-এক আনন্দ জগৎ। যে যাই বলুক চিৎপুর যাত্রাপাড়া তার নিজের পরিমণ্ডলে নিজেই সম্পূর্ণ। উনিশ শো ঊনষাট সালের এক উত্তর-সন্ধ্যায় চিৎপুরের মায়া আমাকে অভিভূত করে। উনিশ শো ছিয়াত্তরে লিখি লিখি খেলা শুরু করেছিলাম। হাজার হাজার মানুষ ও মানসতার কোনটা ফেলে কোনটা আঁকি! কাঁটা ছেঁড়া পরিমার্জনা করতে করতে মোটামুটি যতটুকু সম্ভব ছবি আঁকার কাজ করেছি, করছি এখনও। পাঠকরা যদি তৃপ্ত হন এবং অপরিচিত এই জগৎ সম্পর্কে কৌতূহল বোধ করেন তবেই সকল ছবি সম্পূর্ণ করা এবং বাকি ছবি আঁকার উৎসাহ পেতে পারি।’ আমার ধারণা কথাসাহিত্যের জীবন ছেড়ে যাত্রার দিকে চলে যাওয়ায় আসলে প্রবোধদার জীবনের প্রতি নিবিড় অনুরাগই প্রমাণ করে। ভালোবাসার জিনিসের জন্য, আনন্দে বাঁচার জন্য তিনি লেখালিখির উজ্জ্বল সম্ভাবনাও ত্যাগ করেছিলেন। তবে তাঁর লেখা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি। তাঁর ‘অভিনয় নাট্যবিজ্ঞান’ (সম্ভবত দু-খণ্ডে), ‘মঞ্চস্থাপত্য’ নামেও বই আছে। প্রথম বইটির প্রকাশক ছিল মাখনলাল নট্টর হেমলতা প্রেস, আর দ্বিতীয়টি জাতীয় সাহিত্য পরিষদ।

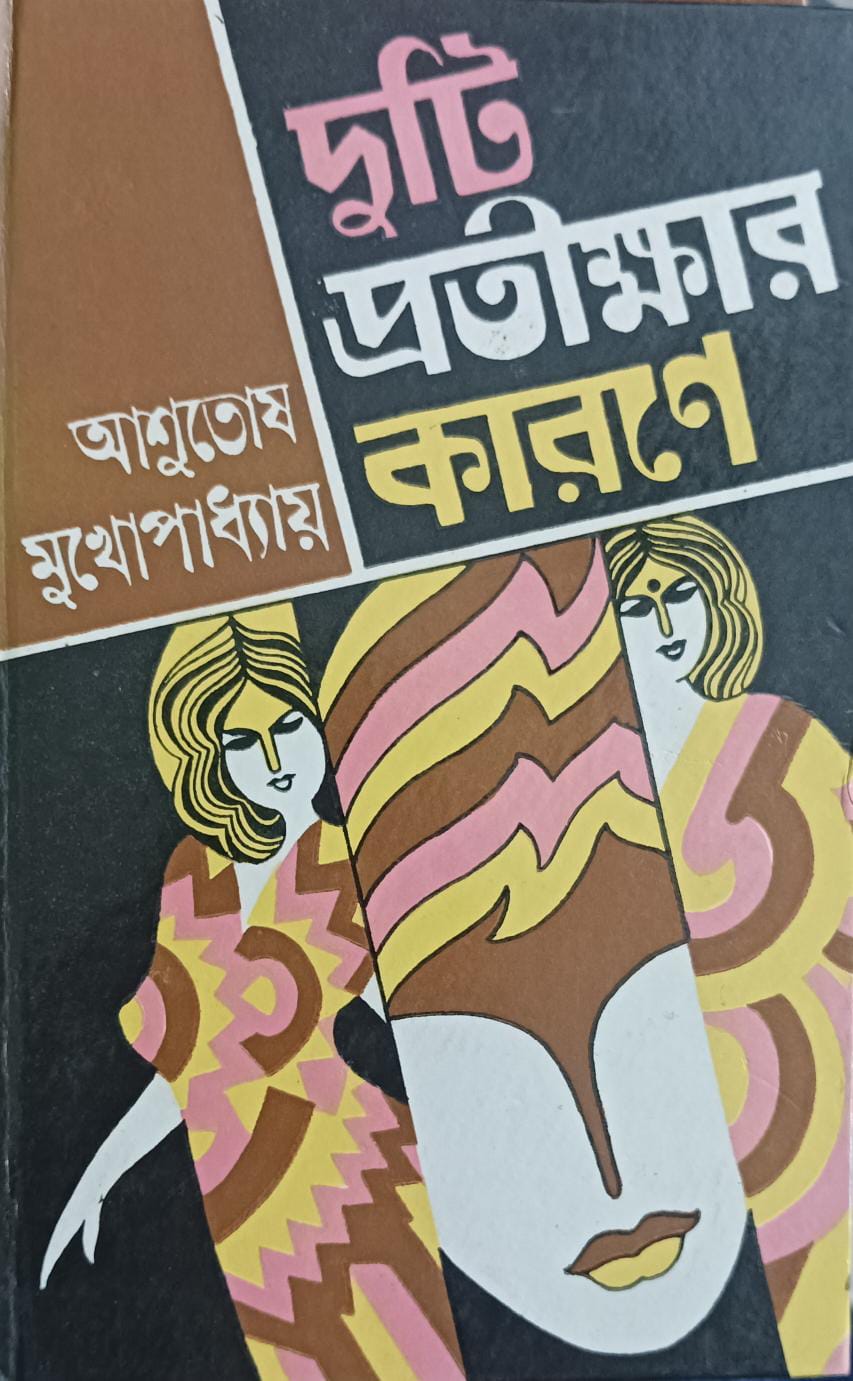

আমাদের বিয়ের কথা বলতে গিয়ে প্রবোধদার প্রসঙ্গে অনেকদূর চলে এসেছি। এবার একটা কথা না বললেই নয়– আমাদের বিয়ের দিনটা কীভাবে স্মরণীয় করে রাখা যায়, তা নিয়ে সেসময় আমার মাথায় নানা রকম পরিকল্পনা পাক খাচ্ছিল। ‘শুভাশীর্বাদ’ তো ছাপা হল। আর কিছু করা যায় কি না তাই ভাবছিলাম। তখন দে’জ পাবলিশিং থেকে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের একটা বই প্রকাশের কাজ চলছিল। আমি দেখলাম চেষ্টা করলে বইটা আমার তাড়াতাড়িই বের করা সম্ভব। তাই নিজেদের বিয়ের দিনটা স্মরণীয় করতে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ‘দুটি প্রতীক্ষার কারণে’ বইটি আমাদের বিয়ের দিনই প্রকাশ করলাম। আমি অবশ্য তখন ঘৃতপুরায়, কিন্তু কলকাতায় বই প্রকাশিত হয়েছে সে খবর পেয়েছিলাম। এখনও ‘দুটি প্রতীক্ষার কারণে’ বইটি খুললে দেখা যাবে লেখা আছে ‘প্রথম প্রকাশ: ১৩ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৮০, ২৭শে মে ১৯৭৩’– আমার আর টুকুর বিয়ের তারিখ।

……………………ইতি কলেজ স্ট্রিট-এর অন্যান্য পর্ব……………………

পর্ব ১৮: দু’বছরের মধ্যে সংস্করণ না ফুরলে অন্য জায়গায় বই ছাপার চুক্তি ছিল শরদিন্দুর চিঠিতে

পর্ব ১৭: পূর্ণেন্দু পত্রীর বাদ পড়া প্রচ্ছদ ও দিনেশ দাসের কবিতার শ্রেষ্ঠ দিনগুলি

পর্ব ১৬: সব প্রকাশনার যাবতীয় বইয়ের হদিশ পাওয়া যেত ‘সম্মিলিত গ্রন্থপঞ্জী’তে

পর্ব ১৫: নিছকই একটা পত্রিকা নয়, ‘কলেজ স্ট্রীট’ আমাদের আবেগ

পর্ব ১৪: খুদে পাঠকদের জন্য মিনিবই তৈরির কথা প্রথম ভেবেছিলেন অভয়দা

পর্ব ১৩: কয়েকটি প্রেসের গল্প

পর্ব ১২: দীর্ঘায়ু বই ও আইয়ুব পরিবার

পর্ব ১১: প্রেমের নয়, অপ্রেমের গল্প সংকলনের সম্পাদনা করেছিলেন সুনীল জানা

পর্ব ১০: ছোট্ট অপুকে দেখেই রঙিন ছবিতে ভরা টানটান গল্পের বই করার ইচ্ছে জেগেছিল

পর্ব ৯: চানঘরে গান-এ সত্যজিৎ রায়ের চিঠি থাকায় ব্যাপারটা গড়িয়েছিল কোর্ট কেস পর্যন্ত

পর্ব ৮: প্রকাশক-লেখকের কেজো সম্পর্কে বুদ্ধদেব গুহর বিশ্বাস ছিল না

পর্ব ৭: পুজো সংখ্যায় না-বেরনো উপন্যাস বই আকারে সুপারহিট

পর্ব ৬: মানবদার বিপুল অনুবাদের কাজ দেখেই শিশির দাশ তাঁর নাম দিয়েছিলেন– ‘অনুবাদেন্দ্র’

পর্ব ৫: সাতবার প্রুফ দেখার পর বুদ্ধদেব বসু রাজি হয়েছিলেন বই ছাপানোয়!

পর্ব ৪: লেখকদের বেঁচে থাকার জন্য অনেক কিছুই লিখতে হয়, প্রফুল্ল রায়কে বলেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র

পর্ব ৩: পয়লা বৈশাখের খাতায় শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় মজাচ্ছলে লিখেছিলেন, ‘সুধাংশুরা রাজা হোক’

পর্ব ২: বাংলা মাসের সাত তারিখকে বলা হত ‘গ্রন্থতিথি’, বিজ্ঞাপনেও বিখ্যাত ছিল ‘৭-ই’

পর্ব ১: সত্তরের উথাল-পাথাল রাজনৈতিক আবহাওয়ায় আমি প্রকাশনার স্বপ্ন দেখছিলাম

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved