১৯৩৯-এ উদীচি তৈরি হয়। আকাশ দেখতে ভালোবাসেন কবি। রথীন্দ্রনাথকে বললেন, ‘রথী, এবার আমায় একটি ঘর করে দে, যাতে করে আমার আকাশ দেখায় বাধা না পড়ে। এক কাজ কর, চারটে উঁচু থামের উপরে একটা ঘর তোল’– রাণী চন্দ লিখেছেন। তাই হল। উদীচি এমন একটি বাড়ি, যার দোতলাটি নির্মাণ হয় আগে। এই সময় সেঁজুতি বই প্রকাশিত হল। বাড়ির নাম ঠিক হল ‘সেঁজুতি’। পরে অবশ্য নাম বদলে দেন। মজা করে রাণী চন্দকে বলেন, ‘এক-একটা বইয়ের সঙ্গে এক-একটা বাড়ি; বিশ্বভারতী ফতুর হয়ে যাবে, কি বলিস?’

৮.

রবীন্দ্রনাথের এত শখের শ্যামলী, কিন্তু সেখানে বসবাসের মেয়াদও বেশিদিনের নয়। প্রথমে মনে হল শ্যামলীর গেটটা যেন একটু দূরে। গেট ভেঙে বাঁশের বেড়া হল। তারপর মনে হতে লাগল বড় বেশি জিনিসপত্র এ বাড়িতে। ছোট ছোট ঘরে টেবিল বোঝাই বই, যেন হাঁপ ধরে যায়। এই ধরনের কথা স্মৃতিকাররা কৌতুক করেই লেখেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় বসবাসের আয়োজন সম্পর্কে মিনিমাইজেশন যে আদর্শ, তা এখানে ধরা পড়ে। জাপানের ঘরবাড়ির মধ্যে আসবাবহীন পরিমিত ভাব দেখে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়েছিলেন। জাপানযাত্রী বা জাপান থেকে রথীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠিতে সেই উল্লেখ আছে। কিন্তু নানা সৃষ্টিতে তিনি মেতে থাকেন। বইপত্র, আঁকা-লেখার সরঞ্জাম তাঁর নিত্যই দরকার। সঙ্গের জিনিসপত্র বেড়েই ওঠে।

শুরু হল নতুন বাড়ি। একটিই ঘর তাতে। আলাদা করে বিছানা নেই। ‘তিনটি বড়ো কেরোসিন কাঠের বাক্সের মতো, গায়ে গায়ে খোপ কাটা, বাক্সের ভিতরে থাকবে রাতের বিছানা, খোপে থাকবে বইখাতা, ওষুধপত্তর দু-চারটা হাতের কাছের দরকারি জিনিস যা’– রাণী চন্দ লিখেছেন। নাম হল ‘পুনশ্চ’। তার পাঁচ বছর আগে প্রকাশিত হয়েছে প্রথম গদ্যকাব্যের বই। তার নামেই বাড়ির নাম। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য কিছু চিঠিতে ‘ধবলী’ বলেও উল্লেখ করেছেন চিঠিতে। শ্যামলীর সঙ্গে মিলিয়ে।

কিছুদিন পরেই খোঁজ পড়ল টেবিলের, তারপর ওষুধের শিশির। তারপর ছবি আঁকার রংগুলির ‘আমার যদি রাত্তির বেলা ছবি আঁকতে ইচ্ছে যায়, তখন তো ঘুম ভাঙিয়ে তোমায় তুলে আনতে পারি যে, আমার অমুক অমুক রঙটা দিয়ে যাও বলে’– রাণী চন্দকে বললেন। এল ছবির আয়োজন। শ্যামলী থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সবই এসে জুটল পুনশ্চে।

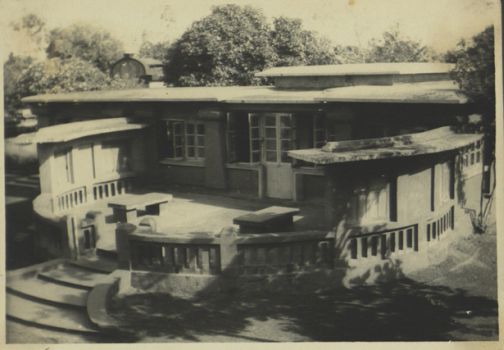

ক্রমশ মনে হতে লাগল, জিনিসপত্র রাখতে পুবের বারান্দাটি কাচ দিয়ে ঘিরে দিলে ভালো হয়। বৃষ্টির ছাঁট আটকাতে দক্ষিণের বারান্দাও ঘিরে দেওয়া হল ক্রমশ। পশ্চিমের বারান্দাও। একটি ঘরে ভদ্রতা রাখা যায় না, দক্ষিণ কোণে ঘর উঠল। পুবদিকেও দেওয়াল উঠল, ক্রমশ পশ্চিমদিকেও। ক্রমশ এতখানি ঢাকা বাড়িতে অস্থির হয়ে উঠলেন তিনি। এই কি তিনি চেয়েছিলেন?

ধাপে ধাপে বাড়ি তৈরির যে প্রক্রিয়ায় কোণার্ক বাড়ি তৈরি হয়েছিল, পুনশ্চতেও তা হয়। তবে পুনশ্চ বাড়িতে কোণার্কের মতো বহুতল বা স্পিট লেভেল (split level) স্থাপত্য নেই। তবে পূর্ব-পশ্চিমের কাচে ঢাকা ঘরগুলি মাঝের ঘরের চেয়ে কিছুটা নিচে। এতবার ঘেরা দেওয়ার পরও পুরো বাড়িটের গড়নের মধ্যে একটা খোলামেলা ভাব আছে। কারণ বাড়িটিতে কাচের ঘেরা এবং জানালাও প্রচুর। স্কাইলাইটও আছে যথেষ্ট পরিমাণে। ‘পুনশ্চ’ বাড়ির সম্প্রসারণের খবর নিচ্ছেন সুরেন্দ্রনাথ করকে লেখা একটি চিঠিতে।

‘পুনশ্চ’ বাড়ির সামনের অর্ধচন্দ্রকার চাতাল, নিচু সিঁড়ি, চাতালের বেঞ্চি– সব মিলিয়ে প্রায় মাটির লেভেলেই এই বাড়িটি। শ্যামলী-র মতো। পুনশ্চ বাড়ির থামগুলিও ভারতশিল্পের উদাহরণ। পুরনো লাইব্রেরি বা এখনকার পাঠভবন অফিসের থাম যেমন বাঘগুহার থামের মতো। উদয়নের থামে ভারতীয় মন্দির বা গৃহ নির্মাণের করবেলিং রীতি রয়েছে। পুনশ্চর থাম আবার নিচের দিকে চওড়া, উপরে ক্রমশ সরু হয়ে গিয়েছে। তার মাথায় পাপড়ির মতো দু’টি থাক। পাশ্চাত্যে থামের মাথার নকশা অনুযায়ী থামগুলিকে ‘আয়নিক’ বা ‘করিন্থিয়ান’ বা ‘ডোরিক’ নাম দেওয়া হয়। এখানে এরকম থামের ব্যবহার নেই।

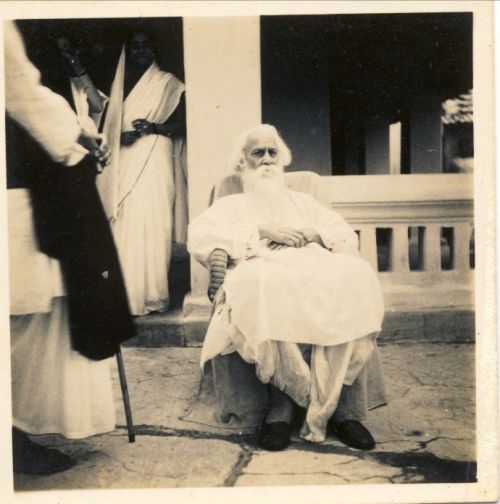

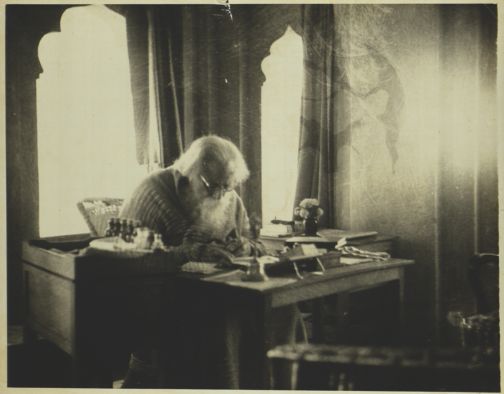

রবীন্দ্রনাথের শেষের দিকের বেশ কিছু ছবি এ বাড়িতে থাকাকালীন আঁকা। রবীন্দ্রনাথ বেশিদিন এ বাড়িতে থাকেননি। উঠে যান তাঁর শেষ বাড়ি উদীচিতে। পরে প্রমথ চৌধুরী ও ইন্দিরা দেবী এ বাড়িতে থাকতেন। প্রমথ চৌধুরী প্রয়াত হওয়ার পর ইন্দিরা একা কিছুদিন পুনশ্চতে থেকেছিলেন।

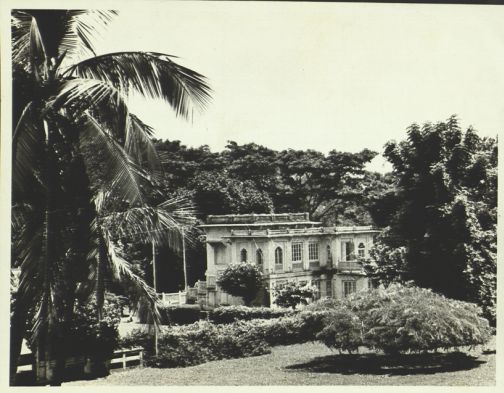

১৯৩৯-এ উদীচি তৈরি হয়। আকাশ দেখতে ভালোবাসেন কবি। রথীন্দ্রনাথকে বললেন, ‘রথী, এবার আমায় একটি ঘর করে দে, যাতে করে আমার আকাশ দেখায় বাধা না পড়ে। এক কাজ কর, চারটে উঁচু থামের উপরে একটা ঘর তোল’– রাণী চন্দ লিখেছেন। তাই হল। উদীচি এমন একটি বাড়ি, যার দোতলাটি নির্মাণ হয় আগে। এই সময় সেঁজুতি বই প্রকাশিত হল। বাড়ির নাম ঠিক হল ‘সেঁজুতি’। পরে অবশ্য নাম বদলে দেন। মজা করে রাণী চন্দকে বলেন, ‘এক-একটা বইয়ের সঙ্গে এক-একটা বাড়ি; বিশ্বভারতী ফতুর হয়ে যাবে, কি বলিস?’

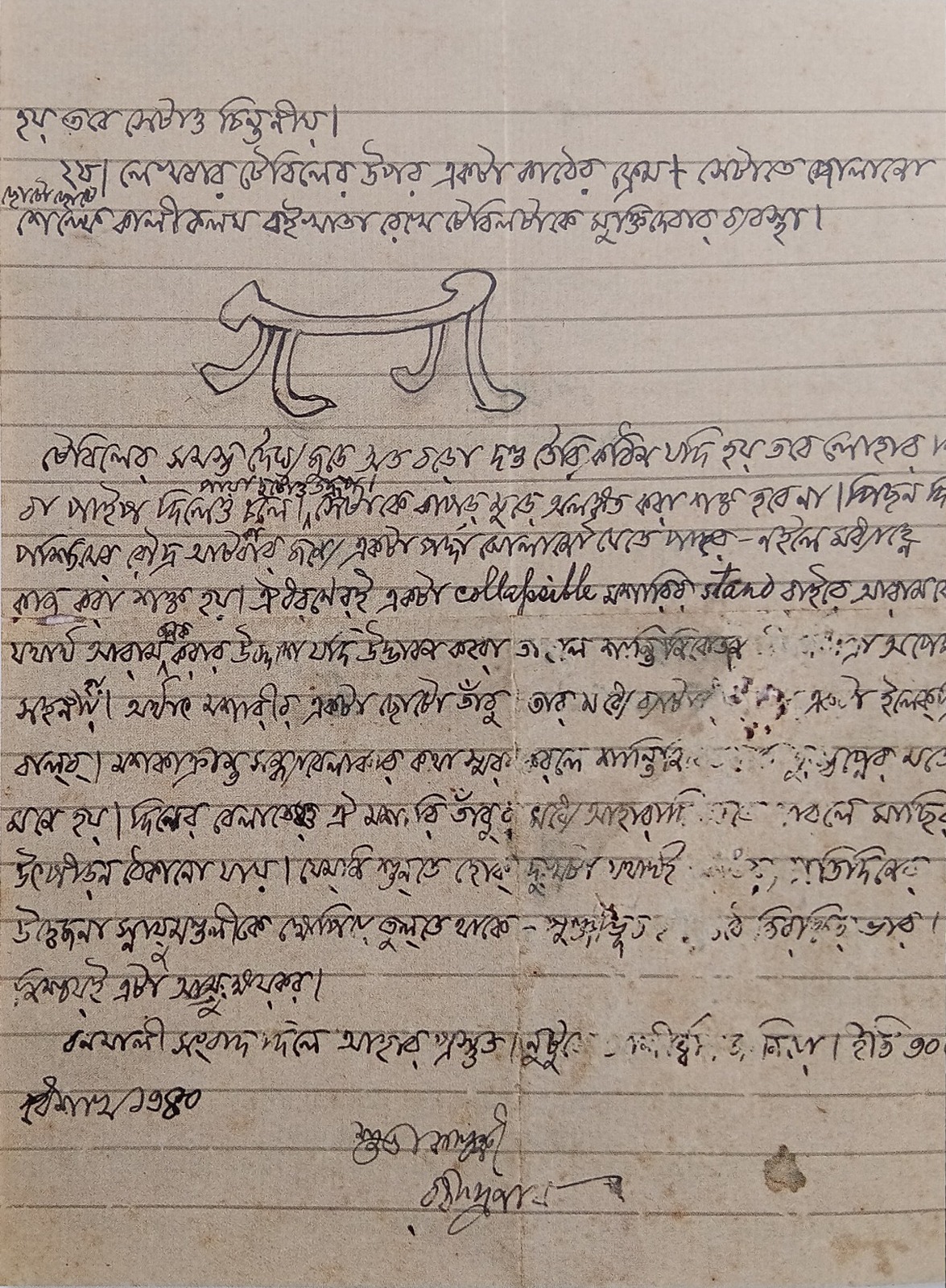

সিঁড়ি দিয়ে উঠে একটি বাড়ি, রবীন্দ্রনাথের এই ভাবনার মধ্যে হয়তো কবির নীড় বা কাসাহারার তৈরি গাছ-বাড়ির ভাবনার সম্প্রসারণ ছিল। রবীন্দ্রনাথের এই বাড়িগুলির রূপকার ছিলেন প্রধানত সুরেন্দ্রনাথ কর। তাঁর করে দেওয়া নকশা মতোই বাড়িগুলি হত। কখনও রথীন্দ্রনাথের হাতও থাকতে তাতে। শুধু বাড়ি নয় রবীন্দ্রনাথের ফরমাশ মতো আসবাবও করতে হত সুরেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রভবনে রাখা ১৩৪০-এর একটি চিঠিতে দেখছি,

‘তোমাকে দুই একটি ফরমাস যদি করি অনেকটা সময় পাবে সেটা পালন করবার। প্রথম– আমার নতুন ঘরে নীচে যে শয়নবেদী আছে পশ্চিম বা পূর্বের দিকে ঠেসান দেবার উদ্দেশে বালিশ পুঞ্জিত করবার জন্য একটা একহাত পরিমাণ হেলানো ঠেকো তৈরি করে দিলে আরামের হয়। যদি মনে করো একটা মাথার দিকে একটা পায়ের দিকে তুললে সুদৃশ্য ও সুব্যবহার্য হয় তবে সেটাও চিন্তনীয়। ২য় লেখার টেবিলের উপর একটা কাঠের ফ্রেম। সেটাতে দোলানো ছোটো ছোটো শেলফে কালি কলম বইখাতা রেখে টেবিলটাকে মুক্তি দেবার ব্যবস্থা। [এখানে কবি বোঝাবার জন্য নিজে একটা নকশাও এঁকে দিয়েছেন] টেবিলের সমস্ত দৈর্ঘ্য জুড়ে অতবড় দণ্ড তৈরি কঠিন যদি হয় তবে লোহার শিক বা পাইপ দিলেও চলে। পায়া দুটোও তদ্রূপ। সেটাকে কাপড় মুড়ে অলঙ্কৃত করা শক্ত হবে না। পিছনের দিকে পশ্চিমের রৌদ্র আটকাবার জন্য একটা পর্দা ঝোলানো যেতে পারে– নইলে মধ্যাহ্নে কাজ করা শক্ত হয়। ঐ ধরনেরই একটা Collapsible মশারির stand বাইরে আরাম কেদারাকে যথার্থ আরামজনক করার উদ্দেশে যদি উদ্ভাবন করো তাহলে অপেক্ষাকৃত সহনীয় হয়। অর্থাৎ মশারির একটা ছোট তাঁবু তার মধ্যে ব্যাটারির একটা বালব্। মশকাক্রান্ত সন্ধ্যাবেলার কথা স্মরণ করলে শান্তিনিকেতনকে দুঃস্বপ্নের মত মনে হয়। দিনের বেলাতেও ঐ মশারি তাঁবুর মধ্যে আহারাদি করতে পারলে মাছির উৎপীড়ন ঠেকানো যায়।’

উদীচি বাড়ি থেকে কখনও কখনও রবীন্দ্রনাথ নিচে নামতেন। মাটি না-ছুঁয়ে থাকা তাঁর পক্ষে কঠিন। কিন্তু এই সিঁড়ি বেয়ে ওঠা-নামা বৃদ্ধ কবির পক্ষে ক্লান্তিকর। তাই মাটির সঙ্গে সংযোগ রাখতে পরে তৈরি হয় নিচের ঘরটিও। উদীচি বাড়ির স্থাপত্যের একটি বৈশিষ্ট্য এর পলকাটা খিলানের মতো জানলা। ‘প্রবাসী’ সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, অ্যান্ড্রুজ ও রবীন্দ্রনাথের আলাপচারিতার একটি ছবি খুবই প্রচলিত। তাতে তিনজনের পিছনে তিনটি খিলানটি বোঝা যায়। এই ধরনের খিলান সাধারণত মুঘল স্থাপত্য থেকে অন্যত্র প্রচলিত হয়েছে। শান্তিনেকতনের স্থাপত্যে নানা দেশের নানা উপাদান এসে মিশেছে। তার একটি উদাহরণ উদীচির খিলান। বসার ঘরের লাগোয়া ঝোলানো বারান্দা মেঝে পর্যন্ত জানালাতেও উত্তর ভারতীয় শৈলীর চিহ্ন রয়েছে। উদীচির বাড়ির ঝুলবারান্দা ধরে রাখার নকশাদার ব্র্যাকেটটি আবার রাজস্থানি গুজরাতি স্থাপত্য থেকে এসেছে।

উদীচিতে থেকে রবীন্দ্রনাথ গিয়েছিলেন কালিম্পং। ফিরলেন অসুস্থ হয়ে। তারপর আর উদীচিতে ফেরা হয়নি তাঁর। উদয়ন বাড়িতেই আশ্রয় নিতে হয় তাকে। প্রাচ্য স্থাপত্যের নানা উপাদানের সমন্বয়ে তৈরি ছোট বাড়ি– এই বোধহয় ছিল রবীন্দ্রনাথের ইপ্সিত বাড়িগুলির রূপ। সুরেন্দ্রনাথ তাকে রূপ দিয়েছেন। এই স্থাপত্য তাঁর অবদান। রবীন্দ্রনাথ এ ব্যাপারে সুরেন্দ্রনাথকে স্বাধীনতা দিয়েছেন পুরোমাত্রায়।

উদীচির অর্থ সূর্য ওঠার দিক বা স্থান। বাড়িটি নির্মিতও হয়েছিল উত্তরায়ণ চত্বরের পুব দিকে। কিন্তু সূর্যসনাথ রবীন্দ্রনাথের বাড়ি নিয়ে খেলা শেষ হল এ বাড়িতে এসেই। অভিনব স্থাপত্যের এ বাড়িটি তাঁর গৃহনির্মাণ পরীক্ষার শেষ ধাপ।

গ্রন্থঋণ:

গুরুদেব, রাণী চন্দ

শান্তিনিকেতনের স্থাপত্য পরিবেশ এবং রবীন্দ্রনাথ, অরুণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্রঋণ: রবীন্দ্রভবন আর্কাইভ ও লেখক

……………. পড়ুন কবির নীড় কলামের অন্যান্য পর্ব …………….

৭. রবীন্দ্র কাব্যগ্রন্থের নামে বাড়ি

৬. পাণ্ডুলিপির মতোই অপরিতৃপ্ত রবীন্দ্রনাথ বারবার বাড়ি বদল করেছেন

৫. দেহলির ছোট ঘর রবীন্দ্রনাথের লেখার মনকে সংযত রেখেছিল

৩. শান্তিনিকেতন আসলে একটি বাড়ির নাম

২. সৃষ্টিশীল রবীন্দ্রনাথ শুধু নন, কর্মী রবীন্দ্রনাথকেও নির্মাণ করেছিল পূর্ববঙ্গের বাসস্থানগুলি

১. ডালহৌসি পাহাড়ের বাড়িতেই দেবেন্দ্রনাথের কাছে রবীন্দ্রনাথের মহাকাশ পাঠের দীক্ষা

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved