‘বন্দে মাতরম্’ রচনার একটু আগেই লেখা বঙ্কিমচন্দ্রেরই ‘কমলাকান্ত’ সিরিজের ‘আমার দুর্গোৎসব’ রচনাটির প্রায় প্রতিরূপকল্প এই গানে গৃহীত হয়েছে, এবং তার ফলে, ভারতের অহিন্দু জনগোষ্ঠীর কাছে এই গান গ্রহণযোগ্য না-ও হতে পারে। মুখ্যত, এই বিবেচনাই পণ্ডিত জওহরলাল ও অন্যদের ভারতের জাতীয় সংগীত হিসেবে এই গানটিকে গ্রহণে দ্বিধান্বিত করে। ভারত তো শুধু একা হিন্দুর দেশ নয়, তাতে অন্য ধর্মাবলম্বীরাও ভূমিপুত্রের বৈধতা নিয়ে বাস করছেন, তাই শেষ পর্যন্ত ‘জনগণমন’ই ভারতের জাতীয় সংগীত হিসেবে জাতীয় কংগ্রেস এবং ১৯৫০ সালে ভারতীয় সংবিধানে গৃহীত হয়।

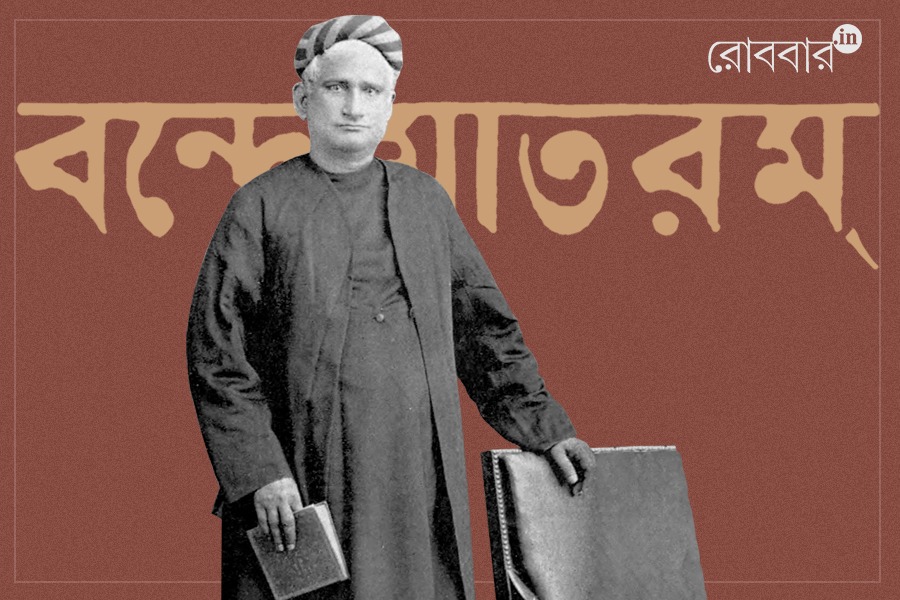

‘বন্দে মাতরম্’– যার অর্থ ‘মা তোমায় বন্দনা বা পূজা করি’। তা যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত বিখ্যাত স্বদেশপ্রেমের গান, এ-কথা দক্ষিণ এশিয়ার বেশিরভাগ মানুষই জানেন, নিশ্চয়ই বহির্বিশ্বের জিজ্ঞাসুরাও জানেন। অথচ গানটি রচনার ইতিহাস একটু বিচিত্র।

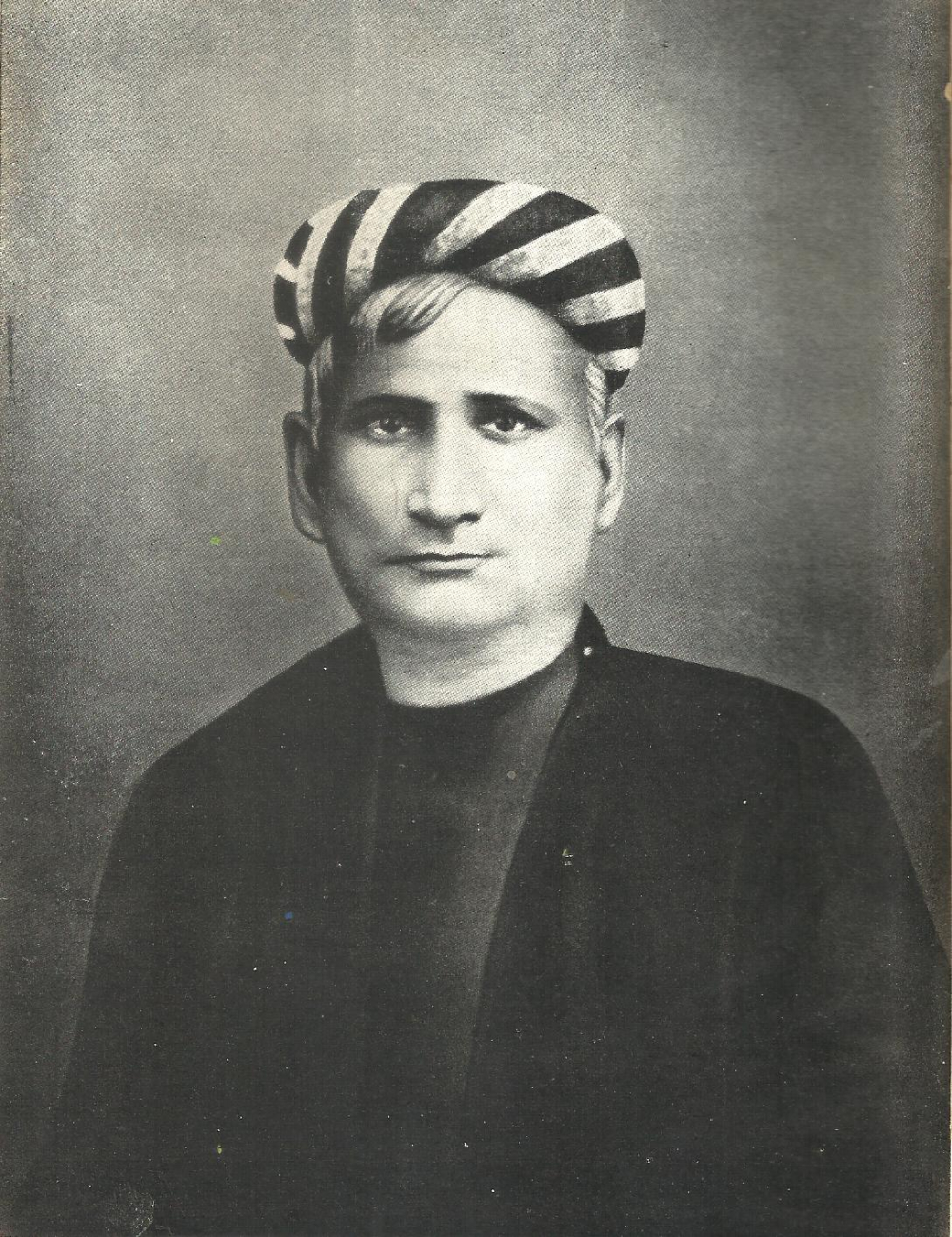

একাধিক সাক্ষ্য অনুযায়ী, বঙ্কিমচন্দ্র গানটি বিচ্ছিন্নভাবে রচনা করেছিলেন ১৮৭৪-’৭৫-এর কোনও এক সময়ে। তিনি যে প্রথমদিকে কবিতা লিখতেন, তা আমরা জানি, তাঁর কাব্যগ্রন্থও রয়েছে। কবিতাগুলি ‘কবিতা’ হিসেবে বাঙালি পাঠকের কাছে আজ বিস্মৃত। অন্যদিকে, তাঁর নিয়মিত গান রচনা করার কোনও ইতিহাস নেই, যদিও সংগীত সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ ছিল, কিঞ্চিৎ শিক্ষাও ছিল। কিন্তু এই সুরবর্জিত, বাংলা ও সংস্কৃতের মিশ্রভাষায় রচিত গানটি তিনি রচনা করেছিলেন প্রায় অলক্ষ্যে এবং তাঁর জীবনী থেকে যতদূর জানি, এটি মুদ্রণ বা প্রকাশের জন্য তিনি তৎক্ষণাৎ উদ্যোগী হননি।

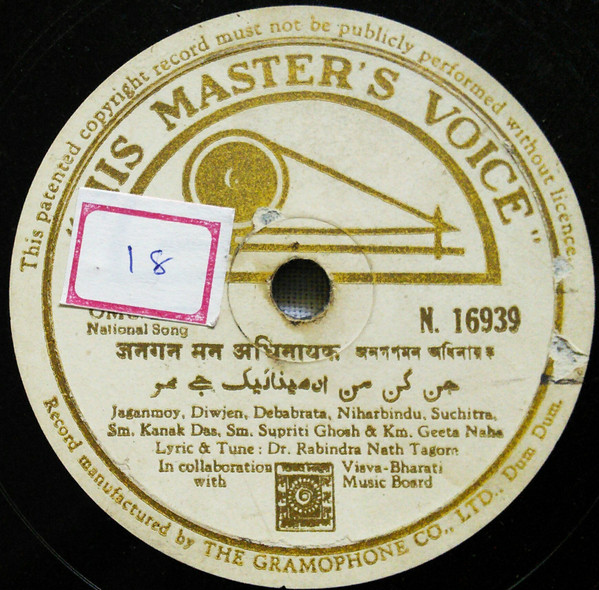

‘বঙ্গদর্শন’-এর এক মুদ্রণ-সহযোগী জনৈক পণ্ডিতমশাই, সেই মাসের পত্রিকার মুদ্রণে একটি পাতার ‘ম্যাটার’ কম পড়ায়, তা নিয়ে কথা বলতে এসে লেখাটি বঙ্কিমের টেবিলের ওপর দেখতে পান এবং তা ছাপার জন্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে সেটি মুদ্রণের জন্য দেননি। যদিও গানটি বিষয়ে তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথা তিনি কথাচ্ছলে প্রকাশ করেন। কিন্তু প্রায় সাত-আট বছর পরে, বঙ্কিমচন্দ্রের ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসে (১৮৮২) গানটি মুদ্রিত হয়। তারপর থেকে গানটি আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসের অঙ্গ হয়ে যায়। বিস্ময়ের কথা, এই মিশ্রভাষায় আর কোনও গান তিনি আর রচনা করেননি। নিশ্চয়ই কোনও একটা গভীর ও বিচিত্র আবেগ কাজ করেছিল এই গানটি রচনা ও ব্যবহারের নেপথ্যে। শোনা যায় যে, এই গানটিতে সুর দেওয়ার জন্য তিনি সঙ্গীতগুরু যদুভট্টকে অনুরোধ করেছিলেন। গবেষক দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর শতাধিক সুরের সন্ধান পেয়েছেন, কিন্তু যে-সুরে গানটি বহুল প্রচারিত হয়েছে, তা রবীন্দ্রনাথের দেওয়া, দেশ রাগে। উল্লেখযোগ্য, রবীন্দ্রনাথ নিজে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একাধিক অধিবেশনে গানটি গেয়েছিলেন।

২.

‘বন্দে মাতরম্’ আমাদের বাংলাভাষার প্রথম দেশপ্রেমের গান নয়। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘মিলে সবে ভারতসন্তান’-এর আগে রচিত। কিন্তু আমাদের দেশব্রতের সাধনায় এই গানের মতো ভূমিকা খুব কম গানই নিতে পেরেছে– একথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ডিরোজিও, কাশীপ্রসাদ ঘোষ প্রমুখর ইংরেজি এবং রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মিনী উপাখ্যান’-এ বাংলায় স্বাধীনতার গৌরব যেমন ঘোষণা করা হয়েছে, তেমনই ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্নও উচ্চারিত হয়েছে। ১৮৫৮ সালের সিপাহি বিদ্রোহ তো এক হিসেবে আমাদের দেশের স্বাধীনতার প্রথম সংগ্রাম হিসেবেই চিহ্নিত। বাংলায় জনপ্রিয় স্তরে, ‘মৃণালিনী’ (১৮৬৯) উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম ভারতের পরাধীনতা সম্বন্ধে তাঁর তীব্র বেদনা বিবৃত করেন। কিন্তু এই উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রর কাছে ‘বাংলা’ বা ‘বঙ্গভূমি’র পরাধীনতা যেন কেন্দ্রীয় মনোযোগ পেয়েছে– বখতিয়ার খিলজির সেই ১৭ জন ঘোড়সওয়ার নিয়ে বাংলা বিজয়ের কথা। এই উপন্যাসের বাঙালির স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হতে দেখে তাঁর প্রবল বেদনা সত্ত্বেও আশার বাণী উচ্চারিত হয়েছে যে, ওই সূর্য ‘আর কি কখনও উদিত হইবে না? উদয় অস্ত তো সংসারের স্বাভাবিক নিয়ম।’

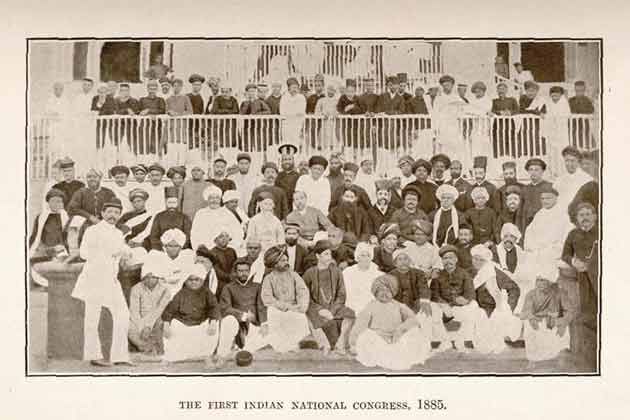

‘বন্দে মাতরম্’-এর সৃষ্টি সম্বন্ধে আর-একটি কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। উনিশ শতকের বাংলায় নব-উদ্ভূত স্বদেশপ্রেমের মধ্যে ১৮৬০-এর পরে দু’টি স্পষ্ট ধারা দেখা যায়। একটি বঙ্গ-কেন্দ্রিক, বাংলাভূমির পরাধীনতা নিয়ে বেশি মনোযোগী, আর একটি সারা ভারতের দিকে ব্যাপ্ত। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমটির মুখ্য প্রতিনিধি, পরে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এবং আরও পরে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে দেখা দেন। বাঙালির স্বাধীনতাস্পৃহার প্রতিনিধি হিসেবে দেখা দেন বারো ভুঁইয়ারা– প্রতাপাদিত্য, চাঁদ রায়, কেদার রায়, ইশা খাঁ, সিরাজউদ্দৌলা প্রভৃতি। অন্যদিকে, হিন্দু মেলা এবং বহু বাংলা নাটকে ভারতের পরাধীনতার বেদনাও প্রকাশিত হতে থাকে, ১৮৮৫-তে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় যা সাংগঠনিক রূপ পেতে থাকে।

‘বন্দে মাতরম্’ গানটি প্রথমে বঙ্গজননীর বন্দনা হিসেবেই রচিত হয়েছিল। তাতে ছিল ‘সপ্তকোটি কণ্ঠ’, ‘দ্বিসপ্তকোটি কর ধৃতখরকরবালে’। পরে জানি না, হয়তো জাতীয় কংগ্রেসে গাওয়ার জন্যই তাতে সপ্তকোটির বদলে ‘ত্রিংশতি কোটি’ ইত্যাদি যোগ করা হয় এবং গানটি বঙ্গমুখিতা থেকে মুক্ত হয়ে একটি সর্বভারতীয় চরিত্র লাভ করে। আমরা বলেছি, রবীন্দ্রনাথ একাধিকবার এই গানটি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে গেয়েছিলেন, তখনই এই ভারতীয়করণ করেছিলেন, এমন অনুমান করি।

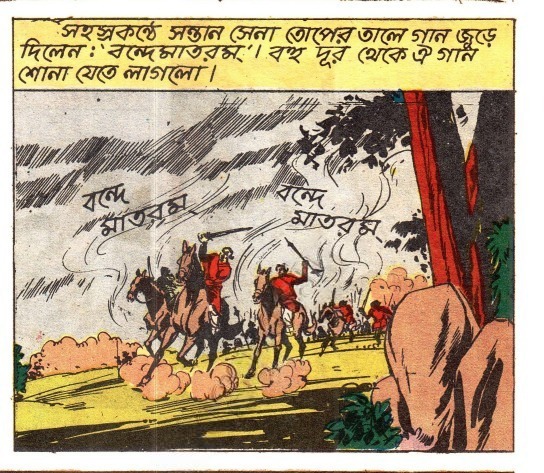

আর ‘বন্দে মাতরম্’ শুধু গান নয়, গানের এই কথা দু’টি একটি ‘স্লোগান’ হিসেবেও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে গৃহীত হয়েছিল, এই কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। প্রথম বঙ্গভঙ্গের বিরোধের সময় (১৯০৫-১৯১২) গানটি যেমন মুহুর্মুহু গাওয়া হয়েছে, তেমনই সমসাময়িক কালে উজ্জীবিত বিপ্লবপন্থায় দীক্ষিত তরুণ-তরুণীরা এই বাণী উচ্চারণ করে অনায়াসে ফাঁসিকাঠে প্রাণ দিয়েছেন। কত মানুষের অন্য গানে এই কথা দু’টি গ্রন্থিত করেছেন, তা এক গবেষণার বিষয়। রবীন্দ্রনাথের ‘এক সূত্রে বাঁছিয়াছি সহস্রটি মন’ গানে ওই হল ধ্রুবপদ, তা ছাড়া মুকুন্দ দাস, গোবিন্দচন্দ্র রায় থেকে শুরু করে অনেক পরে হিন্দি চলচ্চিত্র ‘নোকরি’-তে ‘আও বচ্চোঁ তুম্ঝে দিখাওঁ ঘাটি হিন্দুস্তানকী’ পর্যন্ত গানে এই কথা দু’টি জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

৩.

‘বন্দে মাতরম্’-এর মধ্যে যে কিছু সমস্যা আছে, তা প্রথম সামনে আসে সম্ভবত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যখন স্বাধীন ভারতের জাতীয় সংগীত কী হবে, তা স্থির করতে বসে, তিরিশের বছরগুলির শেষ দিকে। আমরা প্রত্যেকে সচেতন হই যে, এ গানটি মূলত দেশকে হিন্দু দেবী দুর্গার আদলে কল্পনা করা হয়েছে। সেটা লেখকের অধিকার, তা অস্বীকার করার কিছু নেই। এই ধরনের জাতীয় সংগীত রবীন্দ্রনাথেরও আছে– ‘আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি, তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী’ যেমন।

‘বন্দে মাতরম্’ রচনার একটু আগেই লেখা বঙ্কিমচন্দ্রেরই ‘কমলাকান্ত’ সিরিজের ‘আমার দুর্গোৎসব’ রচনাটির প্রায় প্রতিরূপকল্প এই গানে গৃহীত হয়েছে, এবং তার ফলে, ভারতের অহিন্দু জনগোষ্ঠীর কাছে এই গান গ্রহণযোগ্য না-ও হতে পারে। মুখ্যত, এই বিবেচনাই পণ্ডিত জওহরলাল ও অন্যদের ভারতের জাতীয় সংগীত হিসেবে এই গানটিকে গ্রহণে দ্বিধান্বিত করে। ভারত তো শুধু একা হিন্দুর দেশ নয়, তাতে অন্য ধর্মাবলম্বীরাও ভূমিপুত্রের বৈধতা নিয়ে বাস করছেন, তাই শেষ পর্যন্ত ‘জনগণমন’ই ভারতের জাতীয় সংগীত হিসেবে জাতীয় কংগ্রেস এবং ১৯৫০ সালে ভারতীয় সংবিধানে গৃহীত হয়।

‘জনগণমন’ সম্বন্ধে হিন্দু পৌত্তলিকতার কোনও সমস্যা তৈরি হয়নি। যা তৈরি হয়েছে তা অশিক্ষিতদের প্রচার, এখনও কেন্দ্রের শাসকদল যে প্রচার করে চলেছে। এক. তাতে ‘সিন্ধু’ কথাটা আছে, ‘আসাম’ ইত্যাদি নেই। এই নির্বোধ প্রচারের জবাবে বলতে হয় যে, তাহলে ‘উত্তরাঞ্চল’, ‘নাগাল্যান্ড’, ‘ছত্তিশগড়’ ইত্যাদিকেও রাখতে হত। আর দুই, আরও অন্যায়, মিথ্যা ও কুৎসিত প্রচার, তা নাকি দিল্লির দরবারে সম্রাট পঞ্চম জর্জের বন্দনা হিসেবে রচিত হয়েছিল। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের তীব্র ও ধিক্কৃত প্রতিবাদ আর প্রবোধচন্দ্র সেন প্রভৃতির আলোচনাই যথেষ্ট। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ‘হিন্দুত্ব’ বিষয়ে সন্দিহান বিজেপির কুশিক্ষিতেরা এ-সম্বন্ধে তাদের চিৎকার থামায় না, ফলে এখনও তা শোনা যাচ্ছে।

‘বন্দে মাতরম্’-এ ফিরে আসি।

&imwidth=800&imheight=600&format=webp&quality=medium)

এই গান ভারতের বর্তমান শাসকদলের পছন্দের কারণ স্পষ্ট। তাতে হিন্দু দেবীপ্রতিমার সঙ্গে দেশের উপমা আছে। তারা দেশের অহিন্দুদের, বিশেষত মুসলমানদের অস্তিত্ব নিয়েও অস্বস্তিতে থাকে, তা সবাই জানি। এই দেশকে তারা শুধু হিন্দুর দেশে পরিণত করতে পারলে হাতে স্বর্গ পায়। তাদের এই বিপুল অলীক স্বপ্ন যে কোনও দিন সত্য হওয়া সম্ভব নয়, এই বাস্তবকে তারা হজম করতে পারে না। তা সত্ত্বেও দেখছি, অদ্ভুত এক ধর্ষকামিতা নিয়ে তারা কাশ্মীরেও এই গানটির দেড়শতবর্ষ উপলক্ষে গাইতে হবে বলে ফরমান জারি করেছে। কাশ্মীরের অধিকাংশ নাগরিক মুসলমান, তাদের এ গান গাইতে আপত্তি হতেই পারে। সংখ্যালঘুর এই গণতান্ত্রিক অধিকারকে সম্মান না দিয়ে রাষ্ট্র তাদের জোর করে এই গান গাইতে বাধ্য করতে চায়।

আমাদের বিনীত প্রশ্ন, ভারতের এক বৃহৎ সংখ্যালঘু গোষ্ঠী যদি ধর্মবিশ্বাসের কারণে এই গান না গাইতে চান, তাতে কি এ গানের (এখন এটি রাষ্ট্রীয় ‘স্তোত্র’ না কী যেন) ঐতিহাসিক গরিমার কোনও হানি হয়? যারা গাওয়ার তারা গাইলেই তো হল! আর নীতিগত কারণে যাঁরা গাইবেন না বা আপত্তি জানাবেন, তাদের ওপর কি জোর করা হবে? তাহলে ওই পুরনো কথাটা– ‘ফ্যাসিজম’, সেটা যদি আমরা এই কেন্দ্রীয় শাসকদের এই ধরনের কার্যকলাপের ওপর প্রয়োগ করতে চাই, সেটা কি খুব অনুচিত হবে?

কেন্দ্রীয় সরকারের এই কাজই এ-গানের প্রতি অসম্মান ডেকে আনছে। ‘বন্দে মাতরম্’-এর দেড়শতবর্ষে এই গানকে সমস্যাকীর্ণ করার কোনও প্রয়োজন ছিল না। ব্যক্তিগতভাবে, এই গানের ঐতিহাসিক গৌরব স্বীকার করেও, কাশ্মীরের সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ওপর তা চাপিয়ে দেওয়ার তীব্র প্রতিবাদ করি।

………………………….

রোববার.ইন-এ পড়ুন পবিত্র সরকার-এর অন্যান্য লেখা

………………………….

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved