১৯২৮-এ দিয়েগো রিভেরাকে পার্টি থেকে বহিষ্কৃত করা হয়। পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি হিসেবে দিয়েগোকে বরখাস্ত করার চিঠিতে সই করেন তিনি নিজে। তাঁর সঙ্গে ফ্রিদাও পার্টি ছাড়েন। ১৯৩০-এ সান ফ্রান্সিসকোয় শুরু হয় তাঁদের নতুন জীবন। এখানেই ধীরে ধীরে ফ্রিদা ফ্রিদা হয়ে ওঠেন। আমরা বুঝতে পারি উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের থেকে নিজের স্বাতন্ত্র্য বুঝতে পারার ও তাকে সগর্বে ঘোষণা করার ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায় তাঁর নিজের আঁকার পরিসর ও তিনি নিজে। সেটাই ফ্রিদার ‘মেহিকানিজমো’।

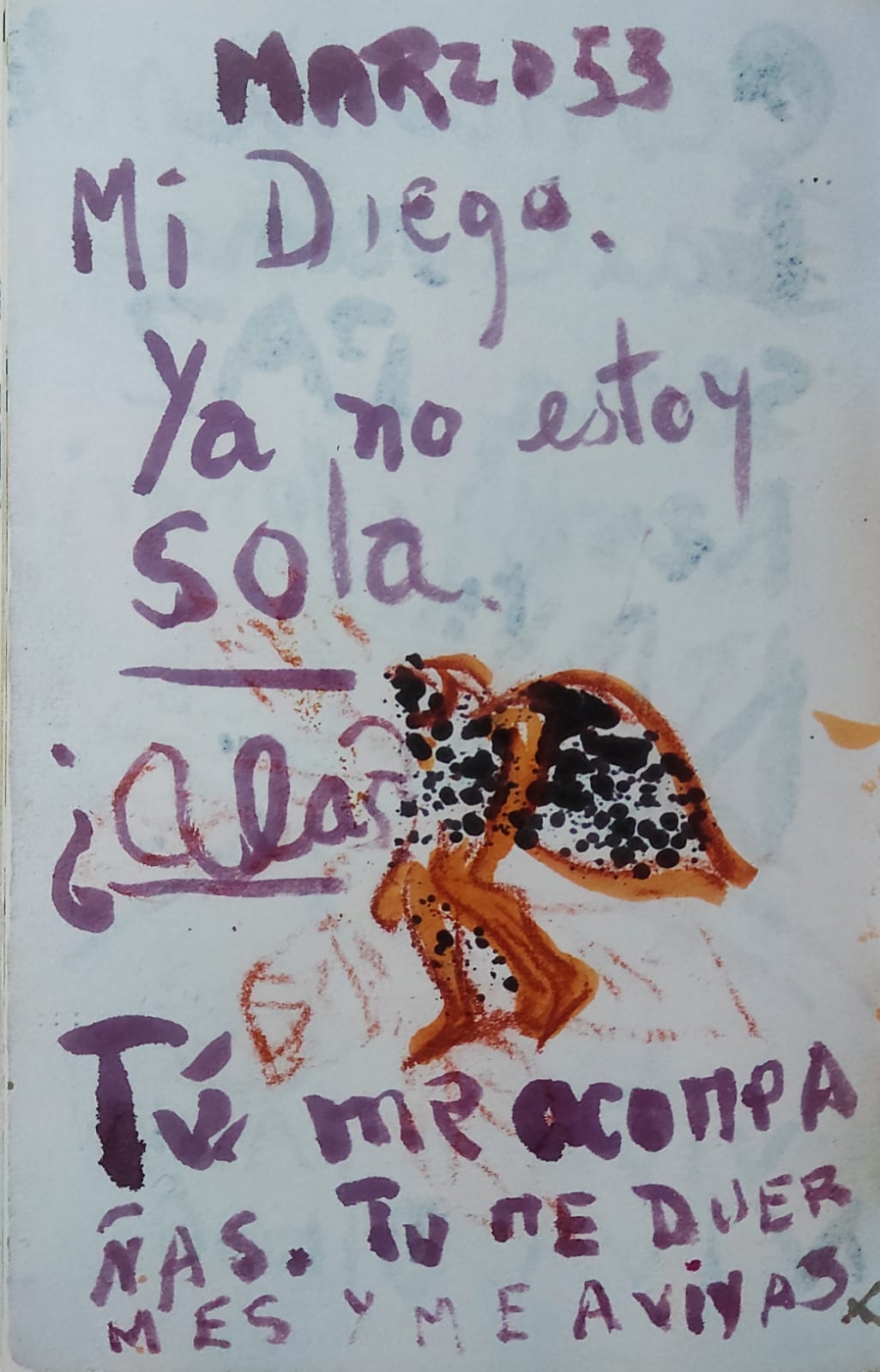

দিয়েগো-র জন্য

এই জগতের

সেই নিঃশব্দ জীবনদাতা, এই

অভ্রান্ত।

এই তো সকাল, মোলায়েম রক্তিম

আর বিপুল নীল, তার দু’হাত ভরা পত্রগুচ্ছে,

কোলাহলরত পাখিতে, আঙুল তার

চুলের মধ্যে, যেখানে পায়রাদের বাসা

মানুষের সংগ্রাম সে-ই বুঝেছে বিরল, আমার হৃদয়ে

অজ্ঞান সংগীতের সারল্য ও

বহমান বাতাসের দোষ = ও মেয়ে, তাদের ছন্দে বাঁধতে যেও না

= প্রাচীন মেহিকোর হোকোলাট্ল,*

রক্তের বিক্ষুব্ধ ঝড় মুখ থেকে অনর্গল

নির্গত– কাঁপুনি, অশুভ চিহ্ন,

হাস্যরোল আর দাঁতের সূচিকায় তোলা মুক্তো

যা এক সাতই জুলাইয়ের উপহার

আমি চেয়েছিলাম, পেলাম, গাইলাম গান।

গাইলাম সেই জাদু– যা আমাদের প্রেম।

–ফ্রিদায় ডায়রি

(*চকোলেট)

দিয়েগো রিভেরা-র প্রতি আকণ্ঠ প্রেম জাদুর মতো, জাদুবাস্তবের মতো, জাদুটোনার মতো ফ্রিদাকে আজীবন নিমজ্জিত রাখবে। সে তিনি আর যাঁর সঙ্গেই সম্পর্ক গড়ে তুলুন না কেন, সেই সম্পর্ক যতই রহস্যঘন বা শৃঙ্গারময় হোক না কেন, দিয়েগো নামক কুহকে, অবসেশনে, ফ্রিদা নিজেকে স্বেচ্ছাবন্দি রাখবেন। সমর্পিত থাকবেন। তাঁদের জীবনে প্রেম ও কমিউনিস্ট বিপ্লবের স্বপ্ন মিলেমিশে থাকবে। দিয়েগোর ব্যতিক্রমী কল্পনাশক্তি, সৃষ্টিলগ্ন থেকে ভবিষ্যৎ– লাতিন আমেরিকার এই বিপুল সময়কে আর মেহিকোর মেহনতি জনগোষ্ঠীকে বিরাট আকারের ম্যুরালে সাম্যবাদী আদর্শে তুলে ধরার যে ক্ষণজন্মা ক্ষমতা, এবং তাঁর উত্তর আমেরিকা থেকে ইউরোপে যে জনপ্রিয়তা, তার পাশে ভঙ্গুর স্বাস্থ্য, অপরিসীম শারীরিক যন্ত্রণা-সহ নিজের ব্যতিক্রমী ও স্বতন্ত্র শিল্পীসত্তাকে না খুইয়ে ফ্রিদার আজীবন টিকে থাকা আমাদের সচকিত করে তোলে বইকি। মনে রাখতে হবে, ফ্রিদা যে সময়ে বসে ছবি আঁকছেন তার অনেক দিন পর অবধিও ‘মহিলা’ শিল্পীরা শিল্প ইতিহাসে জায়গা পাননি। ১৯৬২-তে ছাপা হোর্স্ট য়োলডেমার জেনসনের যে বইটি আর্ট হিস্ট্রি-র ছাত্রদের অবশ্যপাঠ্য, তাতে ফ্রিদার জন্য বরাদ্দ একটি বাক্য। সেটি হল, ১৯৩০-এ দিয়েগোর সঙ্গে আমেরিকা যাত্রায় সঙ্গী হয়েছেন তাঁর স্ত্রী মিসেস রিভেরা। ব্যস।

১৯৩৩-এ ‘দ্য ডেট্রয়েট নিউজ’-এ লেখা হয়, সারাক্ষণ স্বামী ব্যস্ত থাকেন বিশাল বিশাল ম্যুরালের কাজে। এতটা একা সময় সেনিওরা রিভেরা কী করেন? তিনি ছবি এঁকে সময়টা ভরাতে শুরু করেন। যখন স্বামী বড় বড় তুলির পোঁচে বিরাট দেওয়ালে দেওয়ালে মহাকায় সব অবয়ব সৃষ্টি করতে থাকেন, ‘মিনিয়েচার’ চেহারার ফ্রিদা শিষ্ট সংযতভাবে কালো চুলে বেণী বেঁধে, পরনের কালো সিল্কের পোশাকের ওপর স্মকের অভাবে একটু বোকাবোকাভাবে একটা দলামোচা অ্যাপ্রন পরে ছোটমতো একটা ধাতুর প্যানেল বেছে নিয়ে, তাতে উটের লোমের ছোট তুলি দিয়ে এঁকে চলেন। ১৯৩৩-এ যা দেখে আমেরিকার সাংবাদিকের মনে হয়েছিল শিষ্ট মিনিয়েচার, ১৯৩৭-এ তা বিস্ফারিত মেহিকান ‘এগজোটিকা’ হয়ে ‘ভোগ’-এর পাতায় এক অননুকরণীয় সত্তাকেই তুলে ধরে। নেটিভ আভাঁ গার্দ অনুপান আনতে চাইলে আমেরিকা-ইউরোপের ফ্যাশন জগৎকে আজ অবধি ফ্রিদার দিকেই বারবার ফিরে তাকাতে হয়। আমেরিকায় প্রথমদিকে ফ্রিদা তাঁর নামের ‘কারমেন’ অংশটি ব্যবহার করতেন। দুই বিশ্বযুদ্ধের মাঝখানে আমেরিকায় তাঁর জার্মান নামটি যথেষ্ট বিরূপ আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিল নিশ্চয়ই।

১৯২৯-এ ফ্রিদা আর দিয়েগো অল্প কয়েকজন বন্ধুকে ডেকে বিয়ে করেন। সে এক আচাভুয়া পরিস্থিতি। দিয়েগোর প্রাক্তন প্রেমিকা ফ্রিদার স্কার্টের লুটিয়ে পড়া হেম তুলে ধরে সবাইকে ডেকে বলে, ‘দেখো আমার দুই পা উপভোগ করে অভ্যস্ত দিয়েগোর জন্য এবার এই কাঠির মতো পা’। অনুমান করতে কষ্ট হয় না, সেই বালিকাবেলা থেকে নিজের শরীরের জন্য যন্ত্রণার সঙ্গে কী পরিমাণ মানসিক হিংসার শিকার হয়েছিলেন ফ্রিদা। তাঁর তির্যক বাক্যবাণ, প্রেপায় (মেডিসিনের ইন্সটিটিউট) থাকতে মাঝে মাঝেই লোকজনকে হতবাক করে দিয়ে এলিট মুখে বেমানান খিস্তিখেউর শুধু প্রতিষ্ঠান বিরোধিতাই নয়, হয়তো অন্য অনেক কিছুর প্রতিক্রিয়া বলেও মনে হয়।

প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার কথা বলতে গেলে আবার সেই বিয়ের আসরকেই ফিরে মনে পড়ে। যেখানে দিয়েগো মাতাল হয়ে গিয়ে পিস্তল দিয়ে এদিক-ওদিক গুলি ছুড়েছিলেন। এমনকী, এক অতিথি বন্ধুর একটা আঙুল গুলিতে উড়ে যায়। এ অনুমান করতেও কষ্ট হয় না যে, প্রতিষ্ঠান-বিরোধী বেসামাল পৌরুষ, প্রতিবাদী মার্কসবাদী সাংগঠনিক বিপ্লবী ব্যক্তিত্ব, শিল্পী হিসেবে অবিশ্বাস্য প্রতিভা আর বিপুল আকারে কাজ করার নেশা, দিয়েগোর আকর্ষণকে কেমন অপ্রতিরোধ্য করে তুলেছিল। তাঁর পরের পর প্রেম ফ্রিদাকে সমূলে বিপর্যস্ত করে দেয়। ফ্রিদা এক জায়গায় বলেছেন, তাঁর জীবনের চরম বিপর্যয় দু’টি– এক, ওই ট্রাম দুর্ঘটনা, দুই, দিয়েগো।

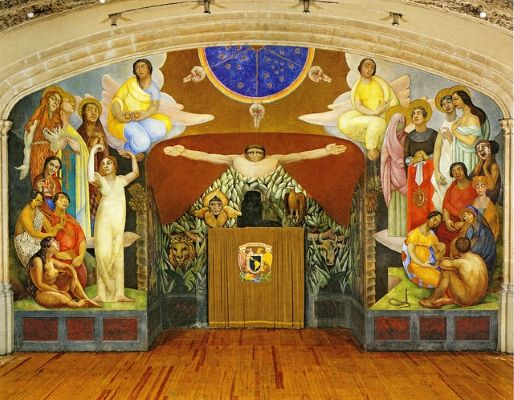

ইউরোপে থাকাকালীন তরুণ বয়সেই দিয়েগো কিউবিস্ট শিল্পী হিসেবে খ্যাতি পেয়ে গেছেন। পিকাসো অবধি তাঁর বিরাট কদর করতেন, পরে বন্ধু হন তাঁরা দু’জনে। দীর্ঘ ১৬ বছর ইউরোপের নানা শহরে কাটানোর পর দেশে ফিরে দিয়েগো আবিষ্কার করেন মেহিকোর বিপুল সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্য। ১৯২২-এ দিয়েগো ‘পার্তিদো কমুনিস্তা মেহিকানো’-য় যোগ দেন। ওই বছরই তিনি ম্যুরাল নিয়ে কাজ শুরু করেন। তখন মেহিকোয় শিল্পচর্চায় ম্যুরাল আন্দোলন শুরু হয়েছে। নানা শহরে সরকারি ভবনগুলির দেওয়ালে দিয়েগোর সৃষ্টি বড় বড় প্যানেলে নতুন রাষ্ট্রের আত্মপরিচয় নির্মিত হতে থাকে। ম্যুরালে স্প্যানিশ কনকিস্তাদোরদের মেহিকোর দখল করার অনেক আগের ইতিহাস থেকে গৃহযুদ্ধ পর্যন্ত, ভূমাতা থেকে মেহনতি মানুষ– সবই দিয়েগোর সাম্যবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত। এই ম্যুরালগুলিতে দিয়েগোর গভীর ইতিহাস চেতনা ও শিল্পের ইতিহাসে দখল– দুই-ই স্পষ্ট।

এদিকে গৃহযুদ্ধকালীন নৈরাজ্যে দিয়েগো মেহিকোয় আমেরিকার রাষ্ট্রদূতের থেকে ম্যুরাল তৈরির বরাত গ্রহণ করেন। কী করে তিনি পুঁজিবাদী আমেরিকা আর মেহিকো সরকারের পাতি বুর্জোয়াদের থেকে কাজের বরাত নিচ্ছেন– এই নিয়ে পার্টির ভিতরে অবশ্যই সমালোচনার ঝড় ওঠে। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯২৮-এ দিয়েগো রিভেরাকে পার্টি থেকে বহিষ্কৃত করা হয়। পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি হিসেবে দিয়েগোকে বরখাস্ত করার চিঠিতে সই করেন তিনি নিজে। তাঁর সঙ্গে ফ্রিদাও পার্টি ছাড়েন। ১৯৩০-এ সান ফ্রান্সিসকোয় শুরু হয় তাঁদের নতুন জীবন। এখানেই ধীরে ধীরে ফ্রিদা ফ্রিদা হয়ে ওঠেন। আমরা বুঝতে পারি উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের থেকে নিজের স্বাতন্ত্র্য বুঝতে পারার ও তাকে সগর্বে ঘোষণা করার ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায় তাঁর নিজের আঁকার পরিসর ও তিনি নিজে। সেটাই ফ্রিদার ‘মেহিকানিজমো’। ফ্রিদা নিজেই নিজের ক্যানভাস।

দিয়েগো ও ফ্রিদা পরস্পরের শিল্পভাষাকে তুমুলভাবে প্রভাবিত করেন। যদিও তাঁদের শৈলী ও মাধ্যম সম্পূর্ণ আলাদা। বিশেষত শেষের দিকে ফ্রিদার ছবিতে রাজনৈতিক বিভব যে এত স্পষ্ট, তার প্রধান কারণ দিয়েগোর ছবির তীব্র রাজনৈতিক সংরাগে তিনি আলোড়িত হতে চেয়েছিলেন। ব্যক্তি ফ্রিদার অনতিক্রম্য একাকিত্বের সঙ্গে বিপ্লবের মর্ম যোগ করতে চেয়েছিলেন। ফ্রিদা কাউকেই ছেড়ে কথা বলতেন না। তাঁর সোজাসাপটা মন্তব্য, ‘এই মার্কিনি মহিলাদের আমি একেবারে নিতে পারি না। ওদের মুখগুলো সব বেক করার আগের ময়দার তালের মতো’।

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

পড়ুন কাহলোবেলা-র ঈপ্সিতা হালদারের প্রথম পর্ব: যেন এক্ষুনি ফ্রিদা নেমে যাবেন মেহিকোর প্রাচীন চাষিদের কার্নিভালে

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

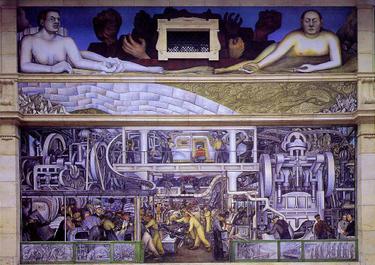

এর সঙ্গেই দেশে ফেরার জন্য তাঁর প্রাণ কাঁদতে থাকে। কিন্তু দিয়েগোর একের পর এক কাজ, ‘নিউ ইয়র্ক মিউজিয়াম অফ মডার্ন আর্ট’-এ একক শো। পর পর ম্যুরালের জন্য আমন্ত্রণ। ফলে টানা সময়ের জন্য মেহিকো ফেরা মুশকিল হয়ে পড়ে। আর ফ্রিদা স্বামীর বিপুল খ্যাতির আবডালে পড়ে যান ক্রমশ। গালা ডিনারগুলিতে তাঁকে বাধ্যতামূলকভাবে যেতে হয়। ‘সেনোরা রিভেরা’ বলে যে সমারোহকে তাঁর নিরস, বড়লোকিপনার কপট জালে আচ্ছন্ন ও বুদ্ধিজীবিতায় কাঠ বলে মনে হতে থাকে। আমেরিকায় দিয়েগোর সম্মান বুঝতে গেলে এটা জানলেই হবে যে, নিউ ইয়র্ক মিউজিয়াম অফ মডার্ন আর্ট-এ প্রথম একক এগজিবিশন মাতিসের, আর দ্বিতীয়টি দিয়েগোর। এর মধ্যেই ‘ডেট্রয়েট ইন্সটিটিউট অফ মডার্ন আর্ট’-এ হেনরি ফোর্ড-এর সাম্রাজ্য নিয়ে বিরাট এক ম্যুরাল বানান দিয়েগো, যথারীতি একজন মার্কসবাদী যেভাবে দেখতে পারেন, সেভাবেই। কেন দিয়েগোর মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি মেনে নেওয়া হল এই ভেবে অবাক লাগলে বলা যেতে পারে, কমিউনিস্টদের আলগোছে বরদাস্ত করা সেই সময়ে পুঁজিবাদী আমেরিকায় চালু ফ্যাশন হয়েছিল। আর সেই মন্দার বাজারে লাতিন আমেরিকার এক শিল্পীকে মেনে নেওয়ার মধ্যে উত্তর থেকে দক্ষিণে বাজার বিস্তারের চাতুর্য থাকাও আশ্চর্য নয়।

ফ্রিদা দিয়েগোর সন্তানধারণ করতে চেয়েছিলেন। একথা নিজেই বার বার বলেন। কিন্তু এর মধ্যেই তাঁর বার বার মিসক্যারেজ হতে থাকে। ফ্রিদার সন্তান-আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু নিজের শরীরের কথা ভেবে গর্ভপাত করিয়ে নেওয়াই ঠিক হবে কি না, প্রতিবার সেই দোটানায় তিনি জর্জরিত ও পীড়িত। শারীরিক ক্লেশ ও মানসিক অবসাদ– এই দুইয়ে মিলিয়ে এই সময়ের দু’টি ছবি, ‘হেনরি ফোর্ড হসপিটাল’ ও ‘মাই বার্থ’ (১৯৩২) এই সময়ে তাঁর মনের অবস্থার দ্যোতক। ‘হেনরি ফোর্ড হসপিটাল’ ছবিতে ফ্রিদা তাঁর গর্ভপাতের সময়ে পুনর্জীবিত করেন। সেখানে রক্ত ভেজা খাটে ফ্রিদা পড়ে থাকেন। মেঝেতে পড়ে থাকে তাঁর ভাঙা পেলভিস, বিরাট এক ফুল, যা তাঁর নষ্ট প্লাসেন্টা। ওপরে উড়তে থাকে মৃত ভ্রূণ। এহেন শারীরিক মাত্রায় চিত্ররূপকে নিয়ে এসে নিজ শরীরের যন্ত্রণা ও মনের বেদনাকে আগে ব্যক্ত হতে দেখা যায়নি। পরেও না।

দিয়েগোর ডেট্রয়েট ম্যুরালে পুঁজিবাদের সমালোচনা শৈল্পিক তির্যকতায় পেশ করা ছিল। কিন্তু ১৯৩২-এ নিউ ইয়র্ক রকিফেলার ফাউন্ডেশনে কোনও প্রতীকী আবছায়া বাদ দিয়েই দিয়েগো জাহির করেছিলেন তাঁর প্রবল পুঁজিবাদ বিরোধী মতাদর্শ। আর্ট কী, কারা পুঁজিবাদী বিশ্বে আর্টের উদ্গাতা, নির্ধারক ও পৃষ্ঠপোষক এই নিয়ে তাঁর কট্টর অবস্থান দেখা গেল ‘মেন অ্যাট ক্রসরোডস’ ম্যুরালে। দেখা গেল লেনিনের সঙ্গে মেহনতি জনগণ দাঁড়িয়ে আছে পুঁজিবাদী শিল্পপতিদের মুখোমুখি। কাজ বন্ধ করিয়ে ম্যুরাল ঢেকে দেওয়া হল। পরে এটা ধ্বংস করে দেওয়া হয়। এদিকে এই ন’মাস ধরে নিউ ইয়র্কে বসবাস ফ্রিদাকে মেহিকোর জন্য প্রবল কাতর করে ফেলেছিল। দিয়েগো সঙ্গে এই সময় তীব্র বাদানুবাদের কারণ ফ্রিদার দেশে ফিরে যেতে চাওয়া। কোনও কোনও দিন এরকম কথা কাটাকাটির পর দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিয়ে দিয়েগো বেরিয়ে যেতেন, রাতে বাড়িতেই ফিরতেন না।

ফ্রিদার মেহিকো নিয়ে এই কাতরতা ও ভিনদেশে বিপুল একাকিত্ব ধরা আছে তাঁর ‘মাই ড্রেস ইজ হ্যাঙ্গিং দেয়ার’ ছবিতে। যেখানে ফ্রিদার প্রিয় তেহুয়ানা পোশাক, ব্লাউজ ও সাদা ফ্রিলের ঘের দেওয়া স্কার্ট একাকী ঝুলে থাকে তারে, শহরের ভিড়ে। ফ্রিদার আত্মা তার মধ্যে নেই। দিয়েগোকে এবার তাঁর নিজের মেহিকো শহরের একটা ম্যুরাল নতুন নামে কপি করতে বলা হয় নিউ ইয়র্কের জন্য– ‘ম্যান কনট্রোলস দ্য ইউনিভার্স’। যিনি আমেরিকায় লাতিন আমেরিকার বৈভব বহন করে ও নিজস্ব জিনিয়াসের আস্ফালনে দীপ্ত ছিলেন, তিনি দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত নেন।

কিন্তু দেশে ফিরে এসেও দিয়েগো আর ফ্রিদার মধ্যেকার বোঝাপড়া সহজ হয় না। ফ্রিদা বাড়ি ছেড়ে মূল শহরে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে একা থাকতে শুরু করেন। তিনি মর্মান্তিক আঘাত পান যখন তিনি জানতে পারেন দিয়েগোর রমণীবিলাসে নতুন সংযোজন ক্রিস্টিনা, ফ্রিদার নিজের পিঠোপিঠি বোন। ক্রিস্টিনা এমনকী ফিরে আসেন ‘দ্য প্রেজেন্ট অ্যান্ড ফিউচার অফ মেহিকো’ ম্যুরালের শেষ প্যানেলে। ক্রিস্টিনা তাঁর দুই সন্তান নিয়ে ফ্রিদার সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন। গলায় কাস্তে হাতুড়ি আঁকা পেনডেন্ট পরা ফ্রিদার ভূমিকা এই প্যানেলে বিপ্লবকালীন এক শিক্ষিকার। তাকে ঢেকে দিয়ে দীর্ঘায়ত চোখ নিয়ে দাঁড়ানো ক্রিস্টিনার পেলব নারীত্ব অনেক কথাই প্রকাশ্যে এনে দেয় বইকি। ফ্রিদার জন্য সে খুব অপমানের মুহূর্তও। ফ্রিদা তাঁর মহিলা বন্ধুদের সঙ্গে দিয়েগোকে ছাড়াই আমেরিকা ট্রিপে বেরিয়ে পড়েন। দিয়েগোর সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ অনিবার্য হয়ে ওঠে। অবশ্যই ফ্রিদা এর আগেরবার আমেরিকা থাকাকালীন কয়েকজনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু এখন তাঁর প্রেম আকর্ষণের অভিব্যক্তি হয়ে ওঠে খানিকটা পরোয়াবিহীন, এবং যেন মরিয়া।

(ক্রমশ)

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved