ফ্রিদা স্যুরিয়ালিস্ট না কি স্যুরিয়ালিস্ট নন, এই নিয়ে তর্ক চলতেই থাকে। ফ্রিদা কিন্তু নিকোলাসকে সাফ লিখেছিলেন, ‘ওরা ভাবছে আমি স্যুরিয়ালিস্ট। আমি স্যুরিয়ালিস্ট কখনওই নই। আমি ওঁদের মত কোনওদিন স্বপ্নদৃশ্য আঁকিনি। যা আমার বাস্তব আমি তাইই এঁকেছি।’ প্রসঙ্গত, ব্রেতঁ-র স্যুরিয়ালিস্ট ইশতেহারে বস্তুগত বাস্তবের বিরুদ্ধে স্বপ্ন আর ‘বিশুদ্ধ মনস্তাত্ত্বিক স্বয়ংক্রিয়তা’-র উদবোধন ছিল। যেখানে জগতে বাস্তব আর স্বপ্নের কোনও ছেদ ভেদ নেই, বৈপরীত্য নেই, তা দুয়ে মিলে অখণ্ড পরম এক স্যুরিয়াল জগৎ।

৪.

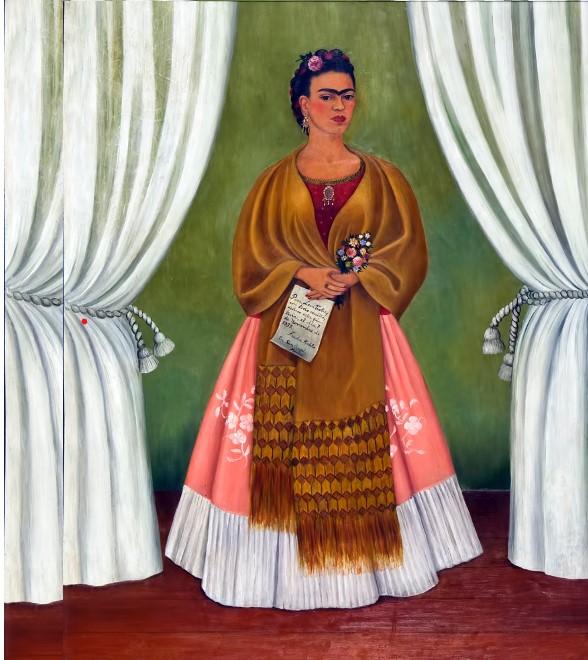

১৯৪০-এ গুপ্তঘাতকের হাতে লিও ট্রৎস্কি খুন হন। বরফ-কাটার ছুরি বসিয়ে তাঁকে হত্যা করা হয়। ট্রৎস্কিকে খুনের সঙ্গে জড়িত আছেন, এই সন্দেহে মেহিকো পুলিশ ফ্রিদাকে গ্রেফতার করে। কী নাটকীয় না? নাটকীয় ফ্রিদাকে খুনির স্যাঙাৎ ভাবা হচ্ছে, শুধু এই কারণেই নয়, ঠিক সিনেমার মতো লাগে জেনে যে, তার তিন বছর আগেই তো ফ্রিদা আর ট্রৎস্কি সমাজ-সংসার মিছে করে প্রেমে পড়েছিলেন। মেয়াদ কম ছিল তার, কয়েক মাস। কিন্তু তার তীব্রতা কিছু কম ছিল না। অন্য প্রেমিকরা আর যে যা পান না কেন, লিপস্টিকের ছাপ বা আঁকিবুঁকি স্কেচ, ট্রৎস্কি কিন্তু উপহার পেয়েছিলেন ফ্রিদার সেলফ-পোর্ট্রেট। ‘বিটউইন দ্য কার্টেনস’।

আমার তো মনে হয় এর একটা অন্য কারণও আছে। এক বাড়িতে থাকার কারণে হৃদয়াবেগ মন্থিত করে চিঠি লেখা, উপযুক্ত অভিজ্ঞানসমেত তাকে খামে ভরা, পোস্ট করা আর দূরতর দ্বীপে বসে থাকা কোনও প্রেমিকের থেকে অনুরূপ হুতাশ ফিরে পাওয়ার জন্য অপেক্ষা ইত্যাকার কাজ না থাকায় ফ্রিদার সামগ্রিক এনার্জি বেঁচে গিয়েছিল। যার জন্য ট্রৎস্কি পেলেন ‘বিটউইন দ্য কার্টেনস’ আর আমরা পেলাম ফ্রিদার আরেকটা মাস্টারপিস। এই ছবিটা ট্রৎস্কি নিজের অফিসে রেখেছিলেন। যখন তাঁদের প্রেম হয় ১৯৩৭-এ, ফ্রিদা ২৯ আর ট্রৎস্কি ৫৭।

ফ্রিদার সঙ্গে ট্রৎস্কির সম্পর্ক অবশ্যই দু’জনের ব্যক্তিগত রভস। একদিকে ট্রৎস্কির স্ত্রী নাতালিয়া সেদোভা, অন্যদিকে দিয়েগো। তাঁদের নৈকট্যে মানে আক্ষরিকভাবে নাকের ডগায়, সঙ্গোপনে ধুন্ধুমার প্রেম চালিয়ে যাওয়ার জন্য নানাবিধ উৎকৃষ্ট ফন্দি আঁটতে নিশ্চয়ই অনেক অ্যাড্রেনালিন ক্ষরিত হয়েছে। ফ্রিদাকে কমিউনিস্ট তত্ত্বের বই পড়তে দেওয়ার সময় পাতার ভাঁজে লুকিয়ে চিরকুট পাঠাতে নিশ্চয়ই প্রথম যৌবনের শিহরণ ফিরে পেয়েছিলেন ট্রৎস্কি। শুধু রাশিয়ান জানা নাতালিয়ার সামনে ইংরেজিতে রসঘন বাক্য বিনিময় অবশ্যই দু’জনকেই মঞ্জুর সম্পর্কের মাত্রা ডিঙিয়ে যাওয়ার নিষিদ্ধ পুলক দিয়েছিল। আর ফ্রিদাকে দিয়েছিল হৃদয়কে আবার আর্ত করে তুলে নিজেকে সমর্পণ করার এবং জিতে নেওয়ার সুযোগ। কিন্তু এছাড়াও ফ্রিদা-ট্রৎস্কির প্রেম বা লা কাসা লাজুল-এ ফ্রিদা-ট্রৎস্কি-দিয়েগোর বৌদ্ধিকযাপন সেই সময়ের আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রেক্ষাপটকে আমাদের কাছে তুলে ধরে। সেটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

মেহিকোর কমিউনিস্ট পার্টির প্রসঙ্গে যাঁর কথা এড়িয়ে যাওয়া ঠিক হবে না, তিনি হলেন মানবেন্দ্রনাথ রায়। সুভাষচন্দ্র বসুর সমান্তরাল ব্যক্তিত্ব। যিনি জাল পাসপোর্টে চিন-জার্মানি-আমেরিকা ঘুরে বহু কসরত করে পৌঁছন মেহিকো। তখন তিনি সমাজবাদে দীক্ষিত, প্রলেতারিয়েত শ্রেণির রাজনীতিতে বিশ্বাসী। ১৯১৯ সালে বলশেভিক বিপ্লবে লেনিনের ভূমিকার অভূতপূর্ব আলোড়ন মেহিকোতে পৌঁছলে সমাজবদলের নতুন আশা সম্ভব বলে মনে হতে থাকে। স্থানীয় সমাজবাদীদের সঙ্গে এম এন রায় প্রতিষ্ঠা করেন ‘পার্তিদো ডে লস কমুনিস্তাস মেহিকানোস’। ১৯২৫ থেকে মেহিকান কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হয়ে যায়। ১৯৩৪-এ বামপন্থী লাজারো কার্দেনাস রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলে পার্টি আবার মুক্ত সমাজে ফিরে আসে। এর মধ্যে নব নির্মিত সোভিয়েত রাশিয়ায় আদর্শগত নানা বাঁক বদল ঘটছে। বলশেভিক আন্দোলনে ও তারপরে লেনিনের নেতৃত্বে রাষ্ট্রের বিশেষ বিশেষ দফতরের কমিশনার হিসেবে বিরাট রাজনৈতিক অবদানের জন্য ট্রৎস্কি হয়ে উঠেছেন লেনিনের যোগ্য উত্তরসূরি। কিন্তু এরপরই রাশিয়ার রাজনৈতিক মতাদর্শ স্তালিন ও ট্রৎস্কি– এই দুই শিবিরে ভেঙে যেতে থাকে।

১৯১৭-র বলশেভিক বিপ্লব নিয়ে আমেরিকার সমাজবাদী সাংবাদিক জন রিড বলশেভিক বিপ্লবীদের খুব কাছ থেকে দেখে ‘দুনিয়া কাঁপানো দশ দিন’ নামে তাঁর পৃথিবীখ্যাত বইতে এই অভ্যুত্থানের বিবরণ দেন। সেখানে স্তালিনের তেমন কিছু উল্লেখ না পাওয়া গেলেও ১৯২৪-এ লেনিনের মৃত্যুর পর থেকে তাঁর প্রভাব পার্টিতে বাড়তে দেখা যায়। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী এবং স্তালিনের মতবাদ ও কার্যকলাপের কড়া সমালোচক হওয়ায় সেই স্তালিনপন্থী আবহাওয়ায় ট্রৎস্কি ক্রমাগত কোণঠাসা হতে থাকেন। তাঁকে পলিটব্যুরো থেকে বের করে দেওয়া হয়। প্রথমে তাঁকে কাজাখস্তানে পাঠানো হয়, তারপরে ১৯২৯-এ রাশিয়া থেকে বহিষ্কার করা হয়।

ট্রৎস্কি সস্ত্রীক টার্কি থেকে ফ্রান্স থেকে নরওয়ে আত্মগোপন করে ঘুরতে থাকেন। রাজনৈতিক কারণে নির্বাসিত হিসেবে কোথাও টানা থাকতে পারেননি। এদিকে মেহিকোতে পার্টি নিষিদ্ধ থাকাকালীন দিয়েগো ও ফ্রিদা ট্রৎস্কিকে সমর্থন করতে শুরু করেন ও ট্রৎস্কিপন্থী মতাদর্শে ভাবিত হন। মেহিকোর বামপন্থা সেই সময় মূলত ট্রৎস্কিপন্থার দিকে ঝোঁকে। এই আবহাওয়া ট্রৎস্কিকে রাজনৈতিক আশ্রয় (political asylum) দেওয়ার জন্য দিয়েগো তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বামপন্থী লাজারো কার্দেনাসকে রাজি করান। একটা তেলের ট্যাঙ্কারে সস্ত্রীক ট্রৎস্কি পৌঁছন মেহিকো। এই ছবিটা খুবই বিখ্যাত আমরা যেটায় দেখি, আর্মড গার্ড সমভিব্যাহারে ফ্রিদা স্বাগত জানাচ্ছেন ট্রৎস্কিকে।

নাতালিয়া ও ট্রৎস্কি কাসা আজুল-এ কড়া নিরাপত্তার মধ্যে থাকতে শুরু করলেন। নাতালিয়া এক বন্ধুকে চিঠিতে লিখেছিলেন, ‘অবশেষে আমরা নির্মল বাতাসে শ্বাস নিচ্ছিলাম… একটা মোটরগাড়ি… আমাদের পাম আর ক্যাকটাসে ছাওয়া মাঠের পর মাঠ পেরিয়ে শহরের বাইরে নিয়ে এল; একটা ঘন নীল বাড়ি, গাছপালায় ভরা প্যাশিও, খোলামেলা ঘর, ঘর ভর্তি কলম্বাসের আমেরিকা আসার আগের সব শিল্পবস্তু, সব জায়গায় পেইন্টিং ঝুলছে। আমরা যেন একটা নতুন গ্রহে এসে পৌঁছেছি, রিভেরাদের ডেরায়।’

এই চিঠি থেকে রাজনৈতিক পলাতক হিসেবে সুরক্ষিত একটা বাসস্থান পাওয়ার স্বস্তি যেমন স্পষ্ট, তেমনই স্পষ্ট নাতালিয়া নতুন মহাদেশে শিল্পের নতুন পরিমণ্ডলকে কেমন তারিফের চোখে লক্ষ করছিলেন। সহজেই অনুমেয় যে, ট্রৎস্কি-র সেক্রেটারি যাকে ট্রৎস্কি আর ফ্রিদার মধ্যে খুল্লামখুল্লা ফ্লার্ট বলেছেন, বা দ্রুত যাতায়াত শুরু করা আকর্ষণের বিদ্যুৎ, নাতালিয়া তার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। ইংরিজি না জানায় প্রথম দিকে ধরতে না পারলেও, কিছু দিনের মধ্যের তিনি টের পেয়ে যান এবং ট্রৎস্কিকে বলেন বিষয়টা বুঝে নিতে। ফ্রিদারও সম্ভত কমিউনিস্ট বিপ্লবের সুপার-হিরোকে জয় করে নেওয়ার এবং পরে সম্পর্ক হিসেবে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার উৎসাহে ভাঁটা পড়ে। সেটা ১৯৩৭। জুলাই নাগাদ তাঁদের সম্পর্কে ইতি পড়ে। কিন্তু বন্ধুত্ব থেকে যায় কিছুকাল।

………………………………………………………………………………..

উপহার দেওয়া ‘বিটউইন দ্য কার্টেনস’-এ ফ্রিদা দুটো পর্দার মাঝখানে দাঁড়িয়ে। মানত পূর্ণ হলে গেলে যে ছোট ছোট প্যানেলে ছবি এঁকে গির্জায় উৎসর্গ করা হত, সেগুলির বর্ডারে এরকম পর্দা আঁকা থাকত। এরকম মানতের অনেক ছবি, ছোট ছোট মূর্তি আর প্রতীক সামগ্রী ফ্রিদা সংগ্রহ করতেন, যেগুলি ভি অ্যান্ড এ-র প্রদর্শনীতে দেখেছিলাম। এই ভোটিভ ছবির অলংকরণ বা মূর্তির নকশা বারবার ফ্রিদার ছবিতে এসেছে। ফ্রিদা সোজা অকুণ্ঠিতভাবে তাকিয়ে আছেন সামনে, যে তাঁর দিকে তাকিয়ে, আত্মবিশ্বাসের দৃষ্টি তাঁকে ফেরত পাঠাচ্ছেন।

………………………………………………………………………………..

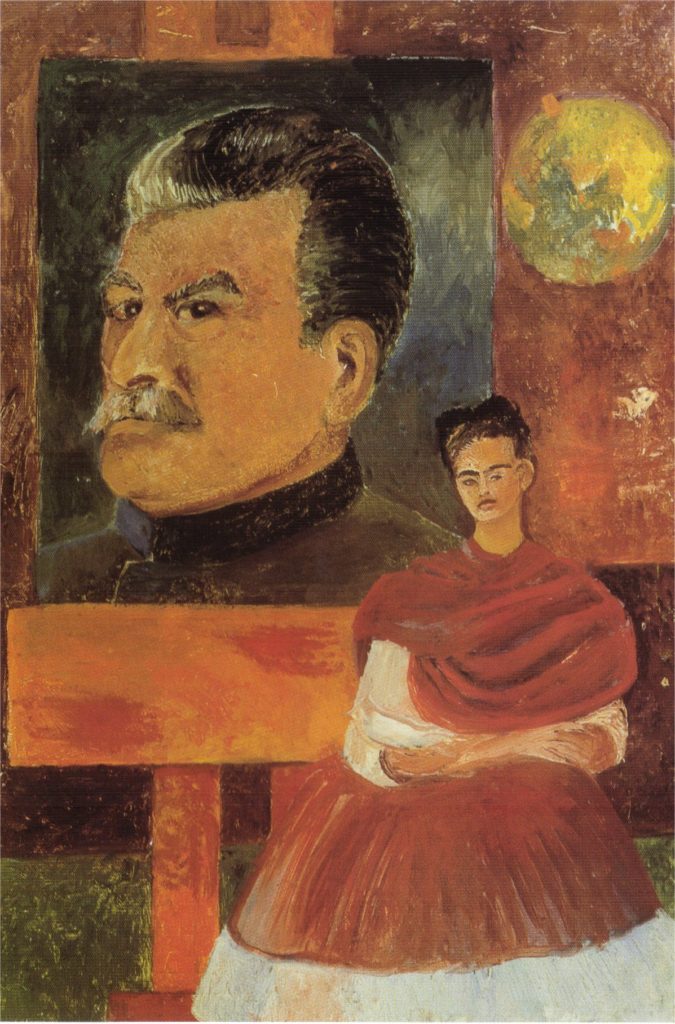

যদিও তারপরে দিয়েগো আর ফ্রিদা স্তালিনকে সমর্থন করতে শুরু করবেন। ট্রৎস্কি চিঠি পাঠালেও ফ্রিদা আর কোনও উত্তর দেবেন না। মেহিকোয় মূলত চলবে স্তালিন-জমানা। সেই হাওয়ায় খুন হবেন ট্রৎস্কি। দু’দিন জেলে থাকা ও জেরার পর ফ্রিদা ছাড়া পান।

উপহার দেওয়া ‘বিটউইন দ্য কার্টেনস’-এ ফ্রিদা দুটো পর্দার মাঝখানে দাঁড়িয়ে। মানত পূর্ণ হলে গেলে যে ছোট ছোট প্যানেলে ছবি এঁকে গির্জায় উৎসর্গ করা হত, সেগুলির বর্ডারে এরকম পর্দা আঁকা থাকত। এরকম মানতের অনেক ছবি, ছোট ছোট মূর্তি আর প্রতীক সামগ্রী ফ্রিদা সংগ্রহ করতেন, যেগুলি ভি অ্যান্ড এ-র প্রদর্শনীতে দেখেছিলাম। এই ভোটিভ ছবির অলংকরণ বা মূর্তির নকশা বারবার ফ্রিদার ছবিতে এসেছে। ফ্রিদা সোজা অকুণ্ঠিতভাবে তাকিয়ে আছেন সামনে, যে তাঁর দিকে তাকিয়ে, আত্মবিশ্বাসের দৃষ্টি তাঁকে ফেরত পাঠাচ্ছেন। তাঁর এক হাতে ফুলের তোড়া, অন্য হাতে ধরা চিঠি, তাতে লেখা ‘To Leon Trotsky, with all my love, I dedicate this painting on 7th November 1937. Frida Kahlo in Saint Angel, Mexico.’

ট্রৎস্কি সেই ছবি তাঁর অফিসে রেখেছিলেন। মনে আছে তো, ১৯৩৮-এ আন্দ্রে ব্রেতঁ স্ত্রী জ্যাকলিন-সহ মেহিকোতে? ব্রেতঁ এই ছবির মধ্যে চরিত্রের নিহিত শক্তি ও শিল্পীর নিজস্বতা দেখে হতবাক হয়ে যান। পরে এই ছবির প্রসঙ্গে তিনি উচ্ছ্বসিত মন্তব্য করেছিলেন। যদিও তাঁর প্রতিক্রিয়ায় শিল্পের কদরের থেকে মেল গেজ-এর উদ্বোধন বেশি ছিল বলে সন্দেহ হয়।

‘ফ্রিদা এমনভাবে গায়ে চাদর মুড়ে আছেন যেন তাঁর দুপাশে প্রজাপতির দুই ডানা। আর ঠিক সেই ভঙ্গিতেই যেন তিনি আমাদের মনের ওপর থেকে পর্দা সরিয়ে দেন। জার্মান রোম্যান্টিসিজমের সময় যেমন এক এক জন তরুণী জিনিয়াসদের মজলিসে তাঁদের মোহাবিষ্ট করে রাখার সব ছল নিয়ে উদয় হত, সে রকমই এক মুহূর্তের সাক্ষী যেন আজ আমরা।’

ব্রেতঁ-র সঙ্গে ফ্রিদার মোটেও বনেনি। তার কারণ অবশ্য ইউরোপের ও মেহিকোর সমকালীন আর্ট মুভমেন্ট বিষয়ক প্রতর্ক। যখন ফ্রিদার ছবি গিয়ে পৌঁছচ্ছে ইউরোপ-আমেরিকার সমঝদার, শিল্পবেত্তা ও শিল্পবোদ্ধাদের সামনে, তাঁরা কীভাবে দেখছেন সেই অন্যতর ভাষা, ফর্ম ও তার মধ্যে নিহিত ইতিহাসবোধ ও রাজনীতিকে? আন্দ্রে ব্রেতঁ ইউরোপের আভা গার্দ স্যুরিয়ালিস্ট আন্দোলনের অন্যতম প্রবক্তা ও মূল তাত্ত্বিক। প্রথম স্যুরিয়ালিস্ট ম্যানিফেস্টোটি (১৯২৪) তাঁরই লেখা। তিন ও চারের দশকে লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকা ও ক্যারিবিয়ানে সাহিত্য ও শিল্পে নতুন যে ভঙ্গিমাগুলি তৈরি হচ্ছিল, ঔপনিবেশিকতার হেজেমনি ভেঙে স্থানীয় নিজস্বতার যে উচ্চারণ উঠে আসছিল, আন্দ্রে ব্রেতঁ তা সাগ্রহে লক্ষ করছিলেন। অনেক প্রতিভার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও বন্ধুত্বও ছিল। বিশেষত, আফ্রিকা ও ক্যারিবিয়ানের ফরাসি উপনিবেশগুলির কবি-সাহিত্যিকরা স্যুরিয়ালিস্ট চক্রে অংশ নিয়েছিলেন। তাঁরা অনেকেই ফরাসি স্যুরিয়ালিস্ট তত্ত্ব ও কাব্যিক উচ্চারণ, ভিস্যুয়াল আর্টের দিকবদল সম্পর্কে সম্যক জানতেন। এঁরা অনেকেই পারিতে পড়াশুনো করেছিলেন। মার্তিনিকের এইমে সেজেয়ার, সেনেগালের লিওপোল্ড সেদার সংগর ফরাসি উপনিবেশীয় আগ্রাসন থেকে কৃষ্ণাঙ্গ আত্ম ও ইতিহাসের উদ্ধারে ও উদ্বোধনে শুরু করেন নেগ্রিচ্যুডিনিস্ট আন্দোলন। মার্তিনিকে ফিরে এসে সেজেয়ার লিখলেন ‘কাইয়ে দ্যু রিত্যুর আউ পে নাতাল’ (দেশে ফেরার নোটবই)। এটি একটি ‘ক্লাসিক’ বলে আজ পরিগণিত। দুই বিশ্বযুদ্ধের মাঝে ব্রেতঁ মার্তিনিকে থাকাকালীন সেজেয়ারের সঙ্গে তাঁর সখ্য গড়ে ওঠে। ‘নোটবই’- এর ১৯৪৭-এর সংস্করণে ব্রেতঁ উদ্বেলিত এক ভূমিকা লেখেন। সেখানে তিনি বলেন, সেজেয়ারের কবিতায় কীভাবে স্যুরিয়ালিজমের উপাদান রয়েছে। সেজেয়ার নিজেও বলেন, ‘যা আমি এতদিন এলোপাথাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম নিজেকে প্রকাশের জন্য, স্যুরিয়ালিজমে আমি সেটা খুঁজে পেয়েছি’।

কিন্তু ব্রেতঁ যখন ফ্রিদার ছবিকে স্যুরিয়ালিস্ট বললেন, ফ্রিদা কিন্তু খুব ভালোভাবে সেটা নেননি। বলেছিলেন, ‘যতদিন না ব্রেতঁ মেহিকোয় এসে বললেন আমি স্যুরিয়ালিস্ট, আমি নিজে সেটা জানতামই না।‘ মেহিকানিদা আন্দোলনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ফ্রিদা চাননি তাঁর শিল্পকে একলপ্তে ‘স্যুরিয়ালিস্ট’ বলে দাগিয়ে দিয়ে তাঁর চিত্রভাষার স্বাতন্ত্র্য ও মেহিকোর নবলব্ধ আত্মপরিচয়ের রাজনীতিকে ইউরোপীয় আভা গার্দের হেজিমনি গ্রাস করে নিক। ১৯৩৯ ফেব্রুয়ারিতে নিকোলাস ম্যুরেকে লেখা চিঠিতে তাঁর উষ্মা লুকনো থাকে না। “They are so damn ‘intellectual’ and rotten that I can’t stand them anymore, এদের সঙ্গে পারির ‘আর্টিস্টিক বিচে’ আড্ডা দেওয়ার থেকে আমি বরং টোলুকার বাজারে বসে টরটিলা বেচব”। কারণ, পারি স্টাইলের আঁতলামো ফ্রিদা দু’চক্ষে দেখতে পারেননি। ‘ঘণ্টার পর ঘণ্টা এরা কাফেতে বসে থাকে নিজেদের মহান পশ্চাদ্দেশ গরম করার জন্য। আর এক মুহূর্ত না বিরাম না দিয়ে শিল্প আর বিপ্লব নিয়ে অনর্গল বুকনি ঝেড়ে যায়। এরা নিজেদের ভগবান ভাবে,স্বপ্নে খেয়ালী পোলাও রান্না করে আর তত্ত্বের পর তত্ত্ব উগরে বাতাস বিষিয়ে দিতে থাকে যে তত্ত্ব কোনদিনও সত্যি হবে না। Shit and only shit is what they are’.

এই অসহিষ্ণুতার কারণ বোঝা শক্ত নয়। ব্রেতঁ পারিতে যখন মেহিকোর শিল্পীদের নিয়ে ‘Mexique’ নামে প্রদর্শনীটি করেছিলেন, ফ্রিদাকেও আমন্ত্রণ জানান। ফ্রিদার মনে হয় সেটা খুবই অগোছালো একটা আয়োজন। ‘দ্য ফ্রেম’-সহ তাঁর পেইন্টিংগুলি রাখা আছে মেহিকোর ‘টুকি টাকি আসবাব’-এর সঙ্গে– দেখে তিনি আঁতকে ওঠেন। নিকোলাসকে আর একটা চিঠিতে তিনি লেখেন, ‘এমন কী ব্রেঁত ঠিক সময়ে কাস্টমসে এসে আমার ছবিগুলো নিয়েও যাননি। সেগুলো দিনের পর দিন পড়েছিল। এই ব্রেতঁ আর স্যুরিয়ালিস্টরা মান্ধাতা আমলের আরশোলা সব কটা।’ এক মাত্র মারসেল দুশ্যাঁ-কেই তাঁর মনে হয়েছিল এঁর মাথা আর হৃদয়ের যোগ আছে। আর একমাত্র ইনিই মাটির ওপর পা রেখে দাঁড়িয়ে আছেন।

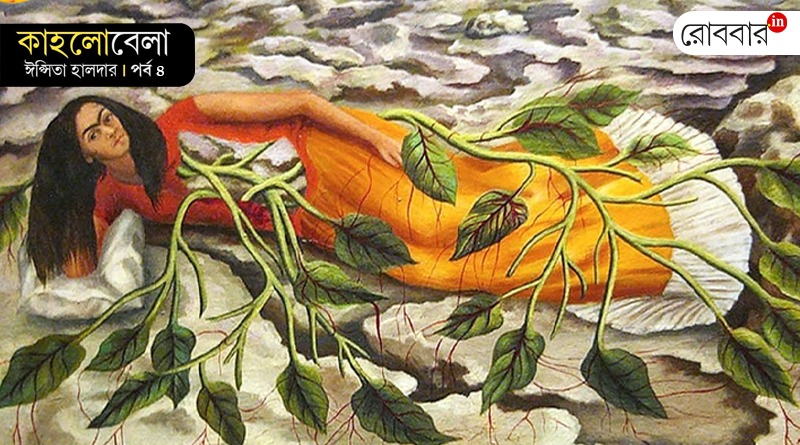

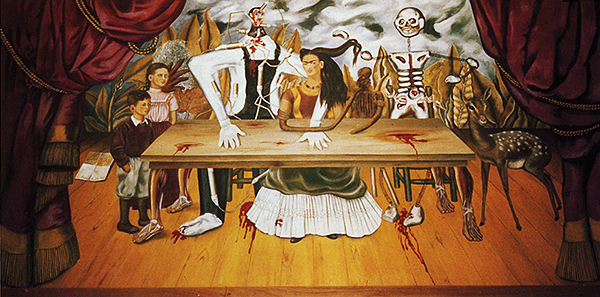

যদিও স্যুরিয়ালিস্টদের সঙ্গে ফ্রিদার যোগাযোগ ছিল আরও কিছু কাল। পরের বছর ব্রেতঁ মেহিকোতে যখন ‘ইন্টারন্যাশনাল একজিবিশন অফ স্যুরিয়ালিজম’ আয়োজন করেন, তাতে ফ্রিদার ‘দ্য টু ফ্রিদাজ’ (১৯৩৯) আর ‘দ্য উন্ডেড টেবল’ (১৯৪০) ছিল। ‘দ্য উন্ডেড টেবল’ ‘দ্য লাস্ট সাপার’ ছবিটির এক ভয়ংকর পুনর্নির্মাণ। ফ্রিদা স্যুরিয়ালিস্ট না কি স্যুরিয়ালিস্ট নন, এই নিয়ে তর্ক চলতেই থাকে। ফ্রিদা কিন্তু নিকোলাসকে সাফ লিখেছিলেন, ‘ওরা ভাবছে আমি স্যুরিয়ালিস্ট। আমি স্যুরিয়ালিস্ট কখনওই নই। আমি ওঁদের মত কোনওদিন স্বপ্নদৃশ্য আঁকিনি। যা আমার বাস্তব আমি তাইই এঁকেছি।’ প্রসঙ্গত, ব্রেতঁ-র স্যুরিয়ালিস্ট ইশতেহারে বস্তুগত বাস্তবের বিরুদ্ধে স্বপ্ন আর ‘বিশুদ্ধ মনস্তাত্ত্বিক স্বয়ংক্রিয়তা’-র উদবোধন ছিল। যেখানে জগতে বাস্তব আর স্বপ্নের কোনও ছেদ ভেদ নেই, বৈপরীত্য নেই, তা দুয়ে মিলে অখণ্ড পরম এক স্যুরিয়াল জগৎ।

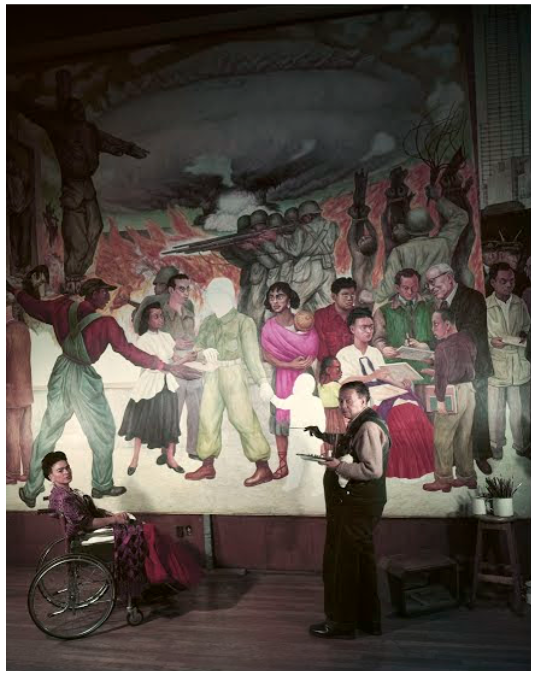

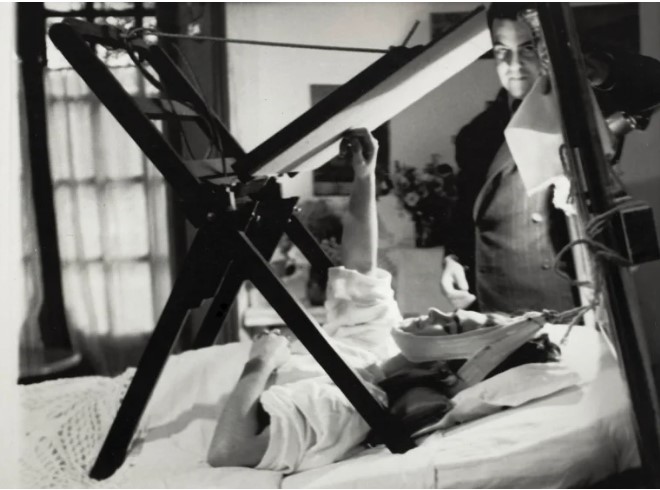

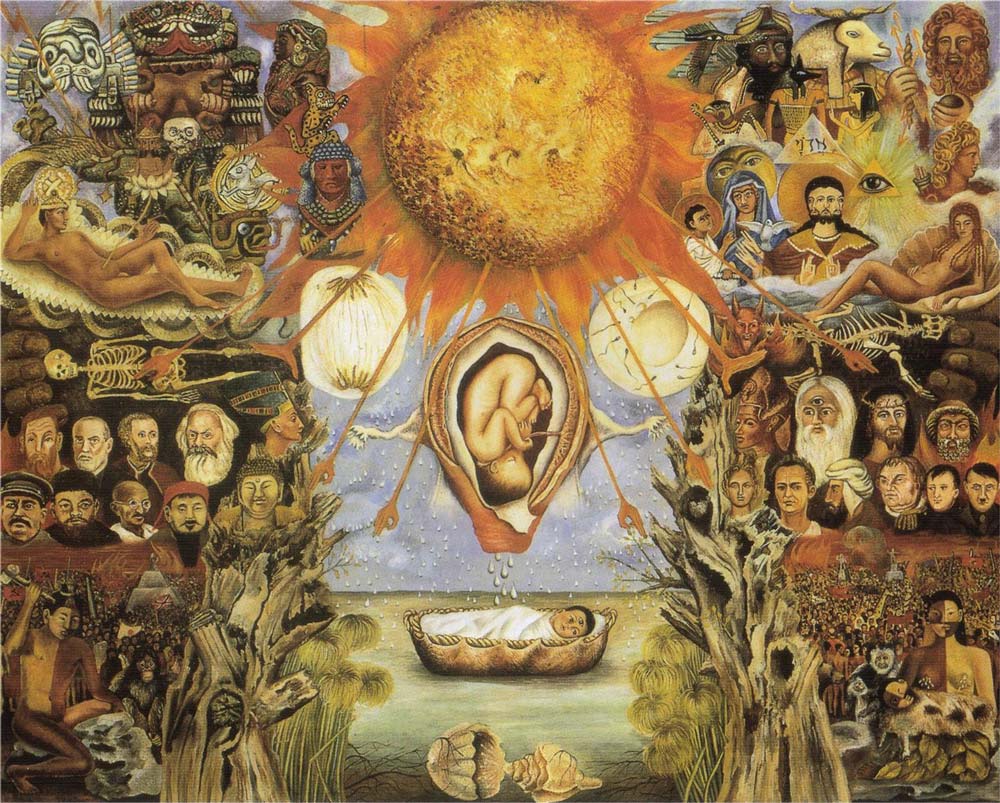

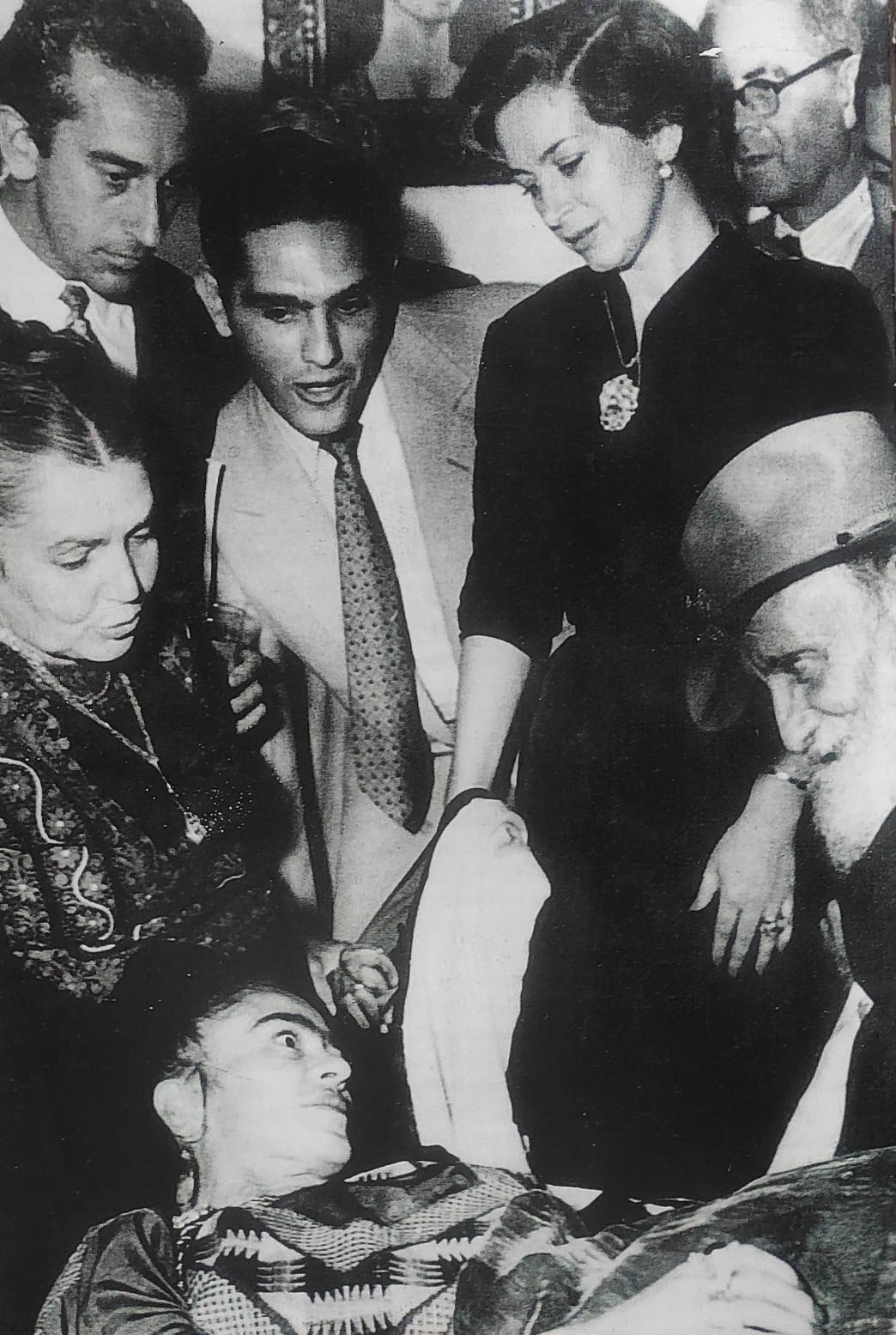

ফ্রিদা মেহিকোর বামপন্থী রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন আমরা আগেই উল্লেখ পেয়েছি। ‘বিটউইন দ্য কার্টেনস’ ছবিটি ট্রৎস্কিকে উপহার দেওয়ায় একদিকে যেমন আন্তর্জাতিক রাজনীতির সঙ্গে ফ্রিদার যোগাযোগ ধরা পড়ে, তেমনই এই সময় থেকেই ফ্রিদার ছবি তাঁর ব্যক্তিজীবনের বিপজ্জনক ঘনিষ্ঠতায় নিয়ে আসে রাজনৈতিক বিভব। ‘মোজেস’ (১৯৪৫),‘মার্ক্সিজম উইল গিভ হেলথ টু দ্য সিক’ (১৯৪৭) ফ্রিদার এই ছবিগুলিতে যেমন তা স্পষ্ট, তেমনই রাজনীতিতে তাঁর সক্রিয়তা স্পষ্ট দিয়েগো-র ম্যুরালগুলিতে যেখানে ফ্রিদা কোথাও বিপ্লবীদের অস্ত্র বিলি করছেন, কোথাও মিছিলে হাঁটছেন। যত দিন যায় দিয়েগোর ম্যুরালে দেখা যায় ফ্রিদা হুইলচেয়ারে করে জমায়েতে এসেছেন, অদম্য, তাঁর একহাত মুষ্টিবদ্ধ, অন্য হাতে পিকাসোর আঁকা শান্তির পারাবতের ছবি। যত পায়ের সার্জারির দিন এগিয়ে এসেছে, ডায়েরির পাতা হয়ে উঠেছে তত এলোমেলো। সেখান ভয়ংকর সব রূপকল্প উদয় হয়েছে ঘন ঘন। মেহিকোতে ১৯৫৩-য় ফ্রিদার প্রথম সোলো এগজিবিশন। আর তখন তিনি আর হুইলচেয়ারেও উঠতে পারেন না। তাঁর বিছানায় চাকা লাগিয়ে সেটায় করে তাঁকে নিয়ে আসা হয় গ্যালারিতে।

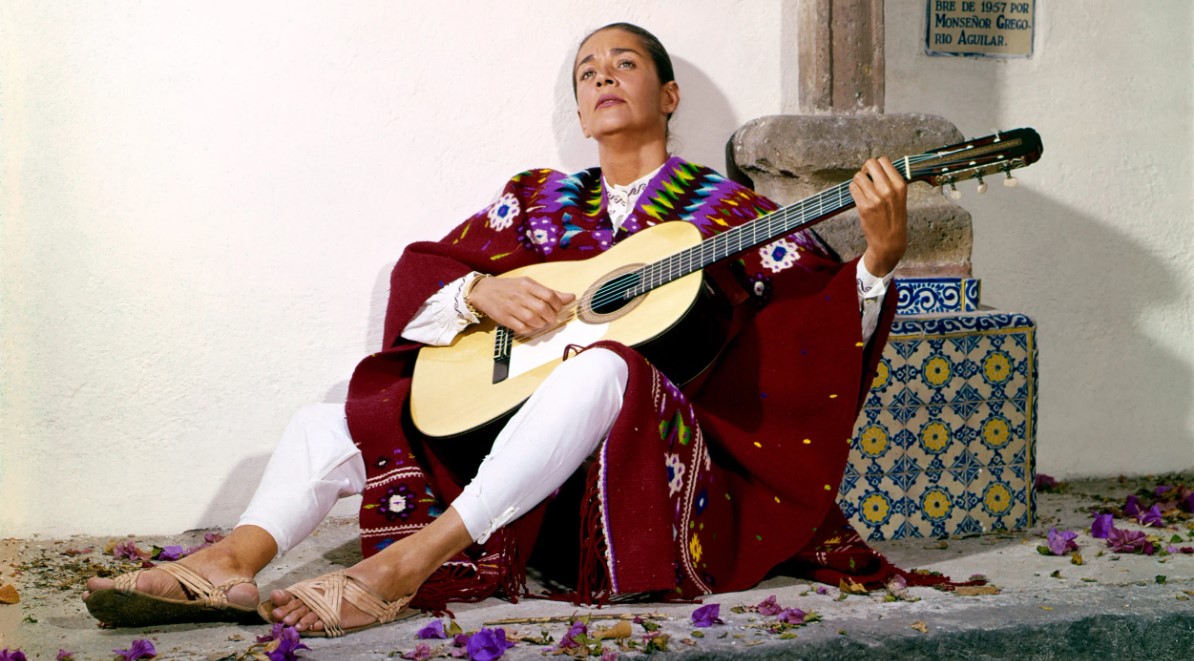

সালমা হায়েক অভিনীত ‘ফ্রিদা’ সিনেমায় এক জায়গায় পানশালার অন্ধকার এককোনায় এক বয়স্কা রমণী আকুল করা গান গাইতে থাকেন। ফ্রিদা উঠে তাঁর সামনের চেয়ারে গিয়ে বসেন। আর তিনি বোতল থেকে ফ্রিদাকে কাচের গেলাসে ঢেলে দিতে থাকেন মদ। আর যখন ফ্রিদা একের পর এক পেগ পান করতে থাকেন, গান চলতে থাকে। গানটি ‘লা ইয়ারোনা’ (La Llorona)। ‘দ্য উইপিং ব্রাইড’।

মেহিকোর গায়িকা ৮৩ বছর বয়সি শাভেলা ভারগাস ছিলেন এই চরিত্রটিতে। মেহিকোর এই লোকগীতিটি শাভেলার গান বলে সর্বত্র খ্যাত ও বহু গীত। কোস্টারিকা থেকে মেহিকোয় আগত শাভেলা ধীর লয়ে মধুর দোলায় গাওয়া পুরুষদের র্যানচেরা সংগীতকে আবেগের উষ্ণতায় দুরন্ত প্রাণ শক্তিতে গেয়ে একেবারে বদলে দিয়েছিলেন।

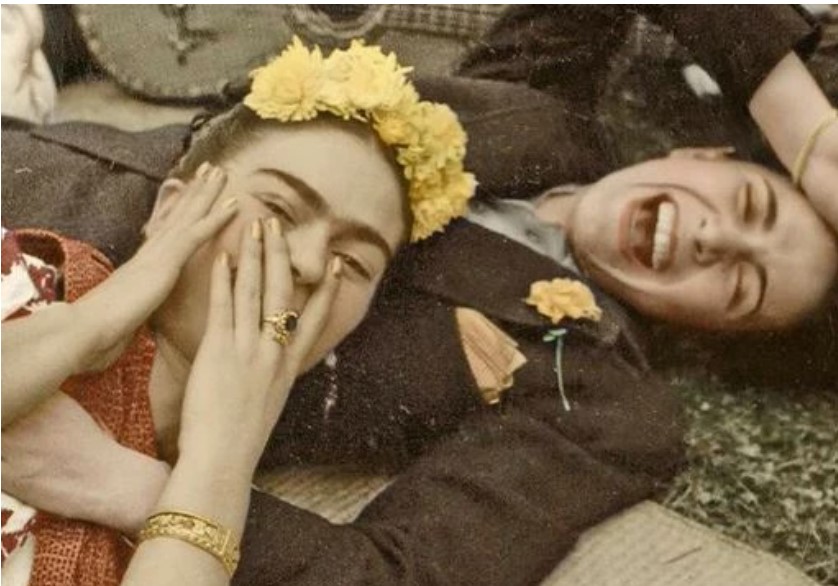

যখন ফ্রিদা ছবি আঁকতেন, শাভেলা বসে একের পর এক গান গেয়ে যেতেন। দু’জনের মধ্যে ছিল এক আকুল করা আকর্ষণ। ‘লা ইয়ারোনা’ ছিল ফ্রিদার প্রিয় গান। আজ যখন মিউজিক স্কলাররা শাভেলা-র গান বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাঁর ক্যুইয়ার দিকটা দেখে তাঁর গানে ব্যক্তি হিসেবে ফ্রিদা ও তাঁর আঁকা ছবির প্রভাব আলোচনা করছেন, ফ্রিদা-শাভেলার সম্পর্কের উপচে যাওয়া মাত্রাটিকে ভেবে নিতে অসুবিধে হয় না। আর এটা জেনে ওই পানশালায় আবার ফিরে গেলে শাভেলাকে নিজের চরিত্রে ফ্রিদার জন্য গাওয়া নিজের গান আজ পর্দায় গাইতে শুনে আমাদের হৃদয় কেঁপে উঠতে থাকে। আমরা যেন ৮৩ বছরের শাভেলার মধ্যে নিজেদেরকে দেখতে পাই। যেন আসলে শাভেলা আমরাই। আর আমাদের সামনে ফ্রিদা। যিনি কখনই ৪৭ পেরবেন না, তাই স্থিত যৌবনা। আর তাঁর প্রথা ভাঙা জীবন আর ক্ষণজন্মা প্রতিভা চিরকাল আমাদের বিমূঢ় করে দিয়ে যাবে। অনুপ্রাণিত করে দিয়ে যাবে।

…………………………………………………………………………

…কাহলোবেলা-র অন্যান্য পর্ব…

পর্ব ১: যেন এক্ষুনি ফ্রিদা নেমে যাবেন মেহিকোর প্রাচীন চাষিদের কার্নিভালে

পর্ব ২: দিয়েগোর পাশে ভঙ্গুর স্বাস্থ্য নিয়ে ফ্রিদা নিজেই নিজের ক্যানভাস হয়ে ওঠেন

পর্ব ৩: ফ্রিদা তাঁর শরীরকে যন্ত্রণা-অতিক্রমী এক উৎসবে পরিণত করেছিলেন

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved