অবলা ঘড়ির কাঁটা ধরে সংসার করছেন। প্রয়োজনে চামচে করে জগদীশচন্দ্রকে খাইয়েও দিচ্ছেন, শাড়ি বদলে আসছেন জগদীশচন্দ্রের পছন্দ অনুযায়ী। আবার অন্যদিকে ক্রমশ প্রতিষ্ঠা করছেন অবিভক্ত বাংলা জুড়ে একের পর এক মেয়েদের স্কুল, বিধবাদের জন্য আবাসিক ট্রেনিং, সমবায় ভাণ্ডার। বক্তৃতা দিচ্ছেন দেশে-বিদেশে। লিখছেন পত্রপত্রিকায়। অথচ এসবই করতে হয় সংসারের সময়ানুযায়ী। কারণ তখন আবার জগদীশচন্দ্রের সচিবের পদটিও ফিরেছে তাঁর। নারী শিক্ষা সমিতি হয়ে উঠেছে জগদীশচন্দ্রের ‘সতীন’।

প্রচ্ছদ: দীপঙ্কর ভৌমিক

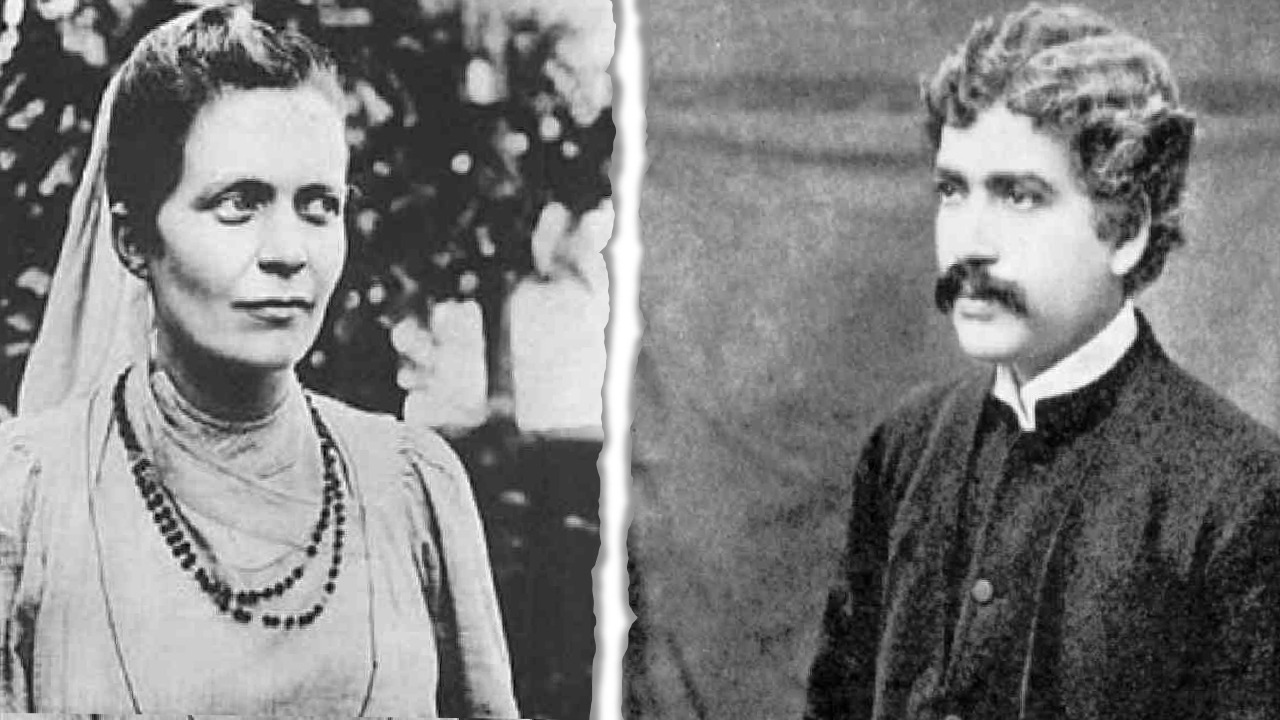

তথাকথিত নারীবাদীরা অনেকেই লেডি অবলা বসুকে একটু নীচু চোখে দেখেন, জগদীশচন্দ্রের কাছে তাঁর পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ দেখে। আবার পুরুষতান্ত্রিক নারীরা তাঁর অসম্ভব প্রশংসা করেন স্বামীর ছায়া হয়ে চিরকাল বেঁচে থাকার জন্য। আসলে হয়তো এর ঠিক কোনওটাই নন তিনি। তাঁর একটি প্রবল আত্মমর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিসত্তা ছিল। যেটা করবেন মনে করতেন, সেটাই করতেন। তার সঙ্গে ছিল স্বামীর প্রতি একটা তীব্র আত্মবিলোপকারী ভালোবাসা। শুধু কোথাও যেন একটা হীনমন্যতা রয়ে গিয়েছিল নিজেকে নিয়ে। হয়তো তার নেপথ্যে ছিল তাঁদের দ্বৈত জীবনে একসময়ে প্রবল সুন্দরী ও ব্যক্তিত্বময়ী সিস্টার নিবেদিতার উপস্থিতি।

ব্যক্তি অবলা বসুকে নিয়ে লিখতে গেলে একটু পিছন ফিরে তাকাতে হবে। অবলাকে বুঝতে হলে তাঁর মা ব্রহ্মময়ী দেবীকে চেনাটা দরকার। যিনি উনিশ শতকের সাতের দশকে বলছেন যে, ১৬ বছর পর্যন্ত মেয়েদের অবিবাহিত রাখাটা কোনও আশঙ্কার বিষয় নয়, বরং অল্পবয়সে বিবাহ হলে তাদের অকালে বার্ধক্য এসে যায়। আবার যখন অ্যানেট অ্যাকরয়েডের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় উঠে গেলে অবলার পিতা দুর্গামোহন দাস, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু প্রমুখ বালিগঞ্জে ‘বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়’ প্রতিষ্ঠা করলেন তখন ব্রহ্মময়ী তাঁর মেয়েদের বলেছিলেন, ‘তোমাদিগের ভাবনা কি? যত কাল ইচ্ছা ভালরূপে লেখা পড়া শিক্ষা কর। তোমাদিগের পিতা তোমাদিগের সুশিক্ষা লাভের নিমিত্ত এত অর্থ ব্যয় করিতেছেন, দেখিও তাঁহার সমুদয় আশা যেন নিষ্ফল না হয়।’ কী আশ্চর্য, ব্রহ্মময়ীর মৃত্যুর পরে পরেই তাঁদের জ্যেষ্ঠকন্যা সরলার বিবাহ হয়ে যায়! যোগ্য প্রমাণিত হয়েও তিনি বসতে পারলেন না কাদম্বিনীর সঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায়। এমনকী, বিবাহের পরেও আর পড়াশোনা করেননি তিনি। দ্বিতীয় কন্যা অবলা বেথুন থেকে ২০ টাকা স্কলারশিপ পেয়ে এফ. এ. পাস করে কলকাতা মেডিকাল কলেজে ভর্তি না হতে পেরে ডাক্তারি পড়তে মাদ্রাজে চলে যান। এ অবশ্যই দুর্গামোহন, দ্বারকানাথের উৎসাহে। কিন্তু বারবার ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ডাক্তারি পড়া শেষ না করতে পারলেও ফার্স্ট এল. এম. এস. (লাইসেন্সিয়েট অফ মেডিসিন অ্যান্ড সার্জারি) পাস করেন ডা. কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের ফার্স্ট এল. এম. এস. পাস করার এক বছর আগে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে সেকেন্ড এল. এম. এস. পরীক্ষার মিডওয়াইফারির পেপারও দিলেন এবং তাতে ভারতীলক্ষ্মী গোল্ড মেডেল পেলেন পাস করে। আর সব মিলিয়ে পেলেন ডাক্তারি করার একটি শংসাপত্র। মাদ্রাজ মেডিকাল কলেজ এখনও, তাঁকে, প্রথম যাঁরা সেখান থেকে এল. এম. এস. পাস করেছেন তাঁদের মধ্যেই গণ্য করছে।

কিন্তু মাদ্রাজ থেকে ফিরে এসেই বিবাহ হয়ে গেল জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে। যাঁর ভালোবাসার মানুষ ছিলেন কামিনী সেন তথা কবি কামিনী রায়। যিনি অবলারও ছেলেবেলার এবং স্কুলজীবনের বন্ধু ছিলেন। কামিনী রায়ের সঙ্গে বসু পরিবারের যোগাযোগ ও ঘনিষ্ঠতা তাঁর মৃত্যু অবধিই ছিল। কিন্তু কামিনী রায়ের উত্তরসূরিদের খোঁজ পাওয়া যায় না বলে এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায় না। অনেক কথা শুধু হাওয়ায় ভাসে।

দুর্গামোহনও চাইলেন না তাঁর ২২ বছরের কন্যা ডাক্তারি করুক। বরং বিয়ের পর দুর্গামোহনের আগ্রহে কিছুদিন অবলা-জগদীশচন্দ্র দু’জনে সংসার পাতলেন চন্দননগরে। ছুরি-কাঁচি-ওষুধ-তুলো-অ্যাপ্রনের বদলে শুরু হল সংসারের পাঠ। জগদীশচন্দ্র যত্ন করে মশলার গায়ে সেগুলির নাম লিখে রাখতেন। প্রথমদিকে সংসারের হিসেব রাখা শেখাতেন অবলাকে। কিন্তু ডাক্তার অবলা দাস হারিয়ে গেলেন সংসারী অবলা বসুর মধ্যে। কেন ডাক্তারি আর পড়লেন না– এ প্রশ্ন তো অপ্রয়োজনীয়, কারণ চাইলেই তিনি তখন ডাক্তারি করতে পারতেন। কিন্তু কেন করলেন না? আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, জগদীশচন্দ্র বসু তখনও কিন্তু বিখ্যাত বিজ্ঞানী হননি– সেটা কারণ হতে পারে। বরং সংসারে তখন টানাটানি যাচ্ছে জগদীশচন্দ্র কলেজ থেকে মাইনে নিচ্ছেন না বলে। সেই সময় অবলার ডাক্তারি করাটা হয়তো সংসারে কিছুটা সুরাহা আনত। আবার এ-ও ঠিক যে জগদীশচন্দ্র নিজে ডাক্তারি পড়তে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তিনি কি চাইবেন যে, তাঁর স্ত্রী সেক্ষেত্রে সেই ডাক্তারি করুক? সফল ডাক্তার হোক? এমন অনেক কথাই মাথায় আসে, আসতে চায়। বরং পরিস্থিতি বুঝে অবলাই চাননি একথা ভেবে নেওয়াটা অনেক স্বস্তিদায়ক। তাই জগদীশচন্দ্র যখন তাঁর এল. এম. এস. পাস স্ত্রী সম্বন্ধে পরম বন্ধু রবীন্দ্রনাথকে ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ২৫ এপ্রিলের চিঠিতে লেখেন, ‘Mrs. কথাটা বাংলাতে অতি বীভৎসজনক। আপনি একটি নূতন কথা বাহির করিবেন। আপাততঃ গৃহলক্ষ্মী বলিতে পারেন। কারণ, আমার সহধর্ম্মিণী একান্ত সেকালের। আধুনিকা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিমণ্ডিতা হইলে গৃহসরস্বতী লিখিতে বলিতাম।’– আমাদের পড়তে গিয়ে তেমন কোনও অসুবিধা হয় না।

১৮৯৪ সালে পুরোপুরি গবেষণা জগতে এলেন জগদীশচন্দ্র। আর ১৯০০ সালের পরে কোনও একসময় ইংল্যান্ডে বিজ্ঞানী ড. ওয়ালার-এর গবেষণাগারে গিয়ে সেখানে তাঁর সহধর্মিণীকেও একসঙ্গে কাজ করতে দেখে মুগ্ধ হন তিনি। অথচ ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে সংসারের যাবতীয় খুঁটিনাটি দেখার পাশাপাশি প্রথমদিকে অবলাও জগদীশচন্দ্রের প্রায় সচিবের কাজ করতেন, তাঁর গবেষণা সংক্রান্ত বিষয়ে খবরাখবর রাখা এবং তিনি বিদেশে চাকরি নেবেন কী নেবেন না– সে বিষয়েও ভাবনাচিন্তা করার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি করে। পাশাপাশি লিখছিলেন ছোটদের জন্য ভ্রমণকাহিনি, গল্প এবং অন্যান্য লেখাও। কিন্তু ইংল্যান্ডে জগদীশচন্দ্রের অসুস্থতাকে কেন্দ্র করে ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল, স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর তা আরও সম্পৃক্ত হয়। নিবেদিতা ক্রমশ ঘরের লোক হয়ে উঠছিলেন বসু পরিবারের। বিজ্ঞান-শিক্ষাবিহীন নিবেদিতা হয়ে ওঠেন জগদীশচন্দ্র বসুর কাজের সহযোগী এবং অবলার হাতে তখন সংসার ছাড়া আর কিছুই পড়ে থাকে না। তবে বিয়ের আগে থেকেই সামাজিক কাজকর্ম, বিশেষ করে নিজেদের ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন অবলা। এই সময় থেকে সেদিকে আরও মন দিতে শুরু করেন। যদিও সংসারের সকল দিক বজায় রেখে। কারণ অবলা বাজার না করলে সেদিন খেয়ে সন্তুষ্ট হতেন না জগদীশচন্দ্র। এইসময় থেকে আবার নিজের বন্ধুদেরকে জগদীশচন্দ্র উৎসাহিত করতেন অবলার সামাজিক কাজকর্মের ব্যাপারে উৎসাহ দিতে। এক্ষেত্রেও একটা কথা মনে রাখতে হবে যে তখনও পর্যন্ত কিন্তু বড় মাপের কোনও কাজে জড়িয়ে পড়েননি অবলা। ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়-এর দায়িত্ব নিলেন ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে, নিবেদিতার প্রয়াণের এক বছর আগে এবং নারী শিক্ষা সমিতি গড়ে তুললেন ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে, নিবেদিতার মৃত্যুর আট বছর পরে।

অবলা-নিবেদিতা-জগদীশচন্দ্র এই সম্পর্ক নিয়ে খুব স্পষ্টত আলোচনা করা বোধহয় কখনওই সম্ভব নয়। ভগিনী নিবেদিতার প্রয়াণের পর অবলা নিজে নিবেদিতার বোনকে লিখেছেন যে নিবেদিতাকে তিনি তাঁর ভালোবাসা দেখাতে পারেননি মানে পেরে ওঠেননি। আরও লিখছেন যে, ‘My poor husband is like a log now– he is dragging himself on in a way. His life is so lonely– he does not find anyone to whom he can talk even on science.’ আবার মার্গারেট ই. কাজিন্সকে জানিয়েছেন নিবেদিতার সঙ্গে সম্পর্ক তাঁর জীবনে, ‘as one of the most precious things in her interesting and romantic life.’ আবার এই নিবেদিতার জন্যই অবলা-রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায় জগদীশচন্দ্রের ভাগ্নে অরবিন্দমোহনকে কেন্দ্র করে। মনে হয় জগদীশচন্দ্র বসুর জীবনে নিবেদিতার বিরাট ভূমিকা থাকলেও তিনি যদি তাঁদের দ্বৈত জীবনের মাঝে না এসে পড়তেন আরেকটু সহজ হত হয়তো অবলার জীবন।

অবলা ঘড়ির কাঁটা ধরে সংসার করছেন। প্রয়োজনে চামচে করে জগদীশচন্দ্রকে খাইয়েও দিচ্ছেন, শাড়ি বদলে আসছেন জগদীশচন্দ্রের পছন্দ অনুযায়ী। আবার অন্যদিকে ক্রমশ প্রতিষ্ঠা করছেন অবিভক্ত বাংলা জুড়ে একের পর এক মেয়েদের স্কুল, বিধবাদের জন্য আবাসিক ট্রেনিং, সমবায় ভাণ্ডার। বক্তৃতা দিচ্ছেন দেশে-বিদেশে। লিখছেন পত্রপত্রিকায়। অথচ এসবই করতে হয় সংসারের সময়ানুযায়ী। কারণ তখন আবার জগদীশচন্দ্রের সচিবের পদটিও ফিরেছে তাঁর। নারী শিক্ষা সমিতি হয়ে উঠেছে জগদীশচন্দ্রের ‘সতীন’।

জগদীশচন্দ্রের মৃত্যুর পর অবলা বসু নিবেদিতার বোন মিসেস মে উইলসনকে লিখছেন, ‘I fully realize that it has been a great privilege to have lived with him and known so many beautiful thoughts and met so many good people. Whether he loved me or not, my husband has been wonderfully good to me, for I was not the wife he should have married. But when he married me, he imagined all sorts of things, and never dreamt he would become so great. I loved him and loved everyone belonging to him, so it was never an effort with me to live with his people, or those he loved….’

অবলা বসু তাঁর জীবদ্দশায় অবিভক্ত বাংলাদেশে মহিলাদের জন্য মোট ৮৭টি শিক্ষাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করে গেছেন। প্রকৃতভাবে অবলা বসুকে চিনতে হলে আজ জন্মের ১৬০ বছর পরে তাঁর কাজগুলোই মনে রাখা ভালো। আর ওপরের এই চিঠিটিও। না হলে মনে অনেক প্রশ্ন ওঠে। অনেক প্রশ্ন। যার উত্তর হয়তো শেষ পর্যন্ত লেখা যায় না।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved